原标题:深入理解Linux磁盘文件系统之inode详解

inode是什么?

inode中文译名为"索引节点"

文件储存在硬盘上,硬盘的最小存储单位叫做"扇区"(Sector)。每个扇区储存512字节(相当于0.5KB)。

操作系统读取硬盘的时候,不会一个个扇区地读取,这样效率太低,而是一次性连续读取多个扇区,即一次性读取一个"块"(block)。这种由多个扇区组成的"块",是文件存取的最小单位。"块"的大小,最常见的是4KB,即连续八个 sector组成一个 block。

文件数据都储存在"块"中,那么很显然,我们还必须找到一个地方储存文件的元信息,比如文件的创建者、文件的创建日期、文件的大小等等。这种储存文件元信息的区域就叫做inode,中文译名为"索引节点"。

inode的内容

inode包含文件的元信息,具体来说有以下内容:

* 文件的字节数

* 文件拥有者的User ID

* 文件的Group ID

* 文件的读、写、执行权限

*文件的时间戳,共有三个:ctime指inode上一次变动的时间,mtime指文件内容上一次变动的时间,atime指文件上一次打开的时间。

* 链接数,即有多少文件名指向这个inode

* 文件数据block的位置

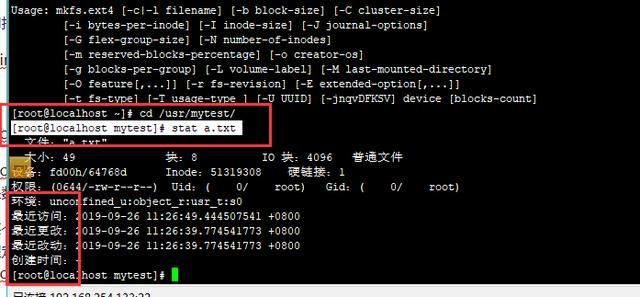

示例1:

stat命令,查看某个文件的inode信息

[root@localhost mytest]# stat a.txt

mtime : modify time,修改文件内容的时间

即指文件内容上一次变动的时间。如:echo aa >> a.sh 或vim a.sh 修改内容

atime : access time 访问文件内容的时间

即指文件上一次查看文件的时间,如: cat a.sh

ctime指inode上一次文件属性变动的时间,change time 。 比如: chmod +x a.sh

inode的大小

inode也会消耗硬盘空间,所以硬盘格式化的时候,操作系统自动将硬盘分成两个区域。一个是数据区,存放文件数据;另一个是inode区(inode table),存放inode所包含的信息。

每个inode节点的大小,一般是128字节或256字节。inode节点的总数,在格式化时就给定,假定在一块1GB的硬盘中,每个inode节点的大小为128字节,每1KB就设置一个inode,那么inode table的大小就会达到128MB,占整块硬盘的12.8%。

inode号码

每个inode都有一个号码,操作系统用inode号码来识别不同的文件。

Unix/Linux系统内部不使用文件名,而使用inode号码来识别文件。对于系统来说,文件名只是inode号码便于识别的别称或者绰号。表面上,用户通过文件名,打开文件。实际上,系统内部这个过程分成三步:首先,系统找到这个文件名对应的inode号码;其次,通过inode号码,获取inode信息;最后,根据inode信息,找到文件数据所在的block,读出数据。

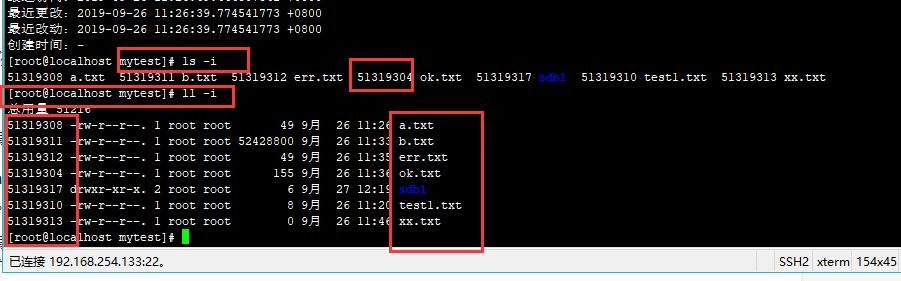

示例2

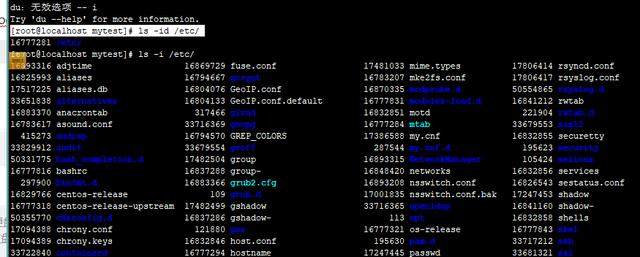

使用ls -i命令,可以看到文件名对应的inode号码

[root@localhost mytest]# ls -i

或

[root@localhost mytest]# ll -i

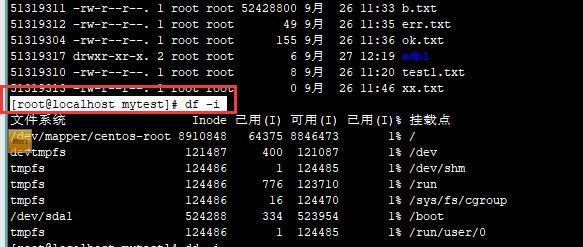

示例3

查看每个硬盘分区的inode总数和已经使用的数量,可以使用df命令

[root@localhost mytest]# df -i

目录文件

Unix/Linux系统中,目录(directory)也是一种文件。打开目录,实际上就是打开目录文件。

目录文件的结构非常简单,就是一系列目录项的列表。每个目录项,由两部分组成:所包含文件的文件名,以及该文件名对应的inode号码。

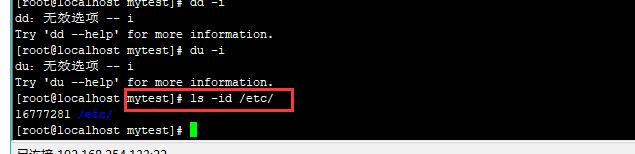

[root@localhost mytest]# ls -id /etc/

示例4

ls -i命令列出整个目录文件,即文件名和inode号码:

[root@localhost mytest]# ls -id /etc/

实战

解决磁盘有空间但创建不了文件

场景

在一台配置较低的Linux服务器(内存、硬盘比较小)的/data分区内创建文件时,系统提示磁盘空间不足,用df -h命令查看了一下磁盘使用情况,发现/data分区只使用了80%,还有1.9G的剩余空间,但是无法创建新的文件。当时使用的是root用户。服务器没有被黑。

[root@localhost mytest]# df -h

文件系统 容量 已用 可用 已用% 挂载点

/dev/sda3 10G 8.0G 1.9G 80% /

常识: 只要权限够,磁盘上有空间一定可以创建文件。 这个是错的。

排查过程

第一步:

用df -i

查看了一下/data所在的分区的索引节点(inode),发现已经用满(IUsed=100%),导致系统无法创建新目录和文件。

问题原因:

/data/cache目录中存在数量非常多的小字节缓存文件,占用的Block不多,但是占用了大量的inode。

[root@localhost mytest] # df -i

文件系统 Inode 已用(I) 可用(I) 已用(I)% 挂载点

/dev/sda3 5242880 5242880 0 100% /

解决方案

第一种方案:

删除/data/cache目录中的部分文件,释放出/data分区的一部分inode。

第二种方案 :

在/data备份好一些文件,然后删除这些文件,释放一些inode,然后创建一个文件夹/data/cache2。在cache2下挂载一个新分区: sda4 ,下次写数据需要写到新分区cache2目录下。

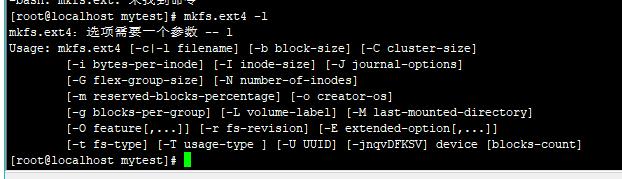

inode分区完后,是不可以再增加的, inode总数是在格式化时定下来。

[root@localhost mytest] # mkfs.ext4 -I 500000000000 /dev/sda1 #可以指定大小

参数:

[-i bytes-per-inode] [-I inode-size]

扩展

inode的特殊作用

由于inode号码与文件名分离,这种机制导致了一些Unix/Linux系统特有的现象。

1. 有时,文件名包含特殊字符,无法正常删除。这时,直接删除inode节点,就能起到删除文件的作用。

2. 移动文件或重命名文件,只是改变文件名,不影响inode号码。

3. 打开一个文件以后,系统就以inode号码来识别这个文件,不再考虑文件名。

因此,通常来说,系统无法从inode号码得知文件名。返回搜狐,查看更多

责任编辑:

1562

1562

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?