| 中美德突发事件应急指挥组织结构初探* |

| 时间:2011-01-01 作者:宋劲松 邓云峰 |

| *本文系国家自然科学基金重大研究计划重点项目“城市重大危机事件动态演化及应急行为规律研究”(项目编号:70833006)的阶段性成果。

[摘要]突发事件应对需要集中和动员国家与社会的各种力量与资源,需要强有力的应急指挥体系进行统筹与协调,美国与德国等发达国家在上世纪70-80年代期间制定了适合自己国家应急管理体制的应急指挥体系标准或条例。但我国目前还没有形成应急管理指挥体系标准,这制约了我国应急管理能力的提升。本文在比较中国、美国和德国应急指挥组织结构的基础上,提出了中国规范应急指挥组织结构的政策建议。 [关键词]应急管理;指挥结构;指挥体系标准 [中图分类号]D035;C933.4[文献标识码] A [文章编号]1006-0863(2011)01-0074-04

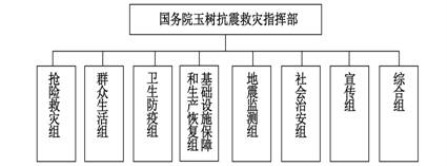

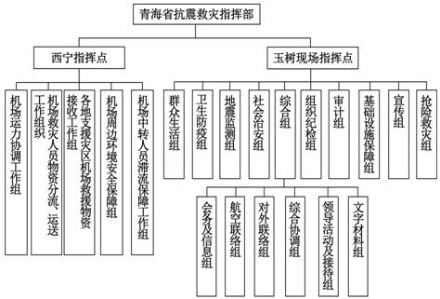

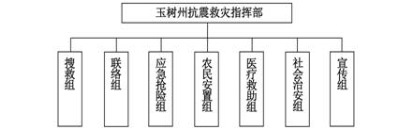

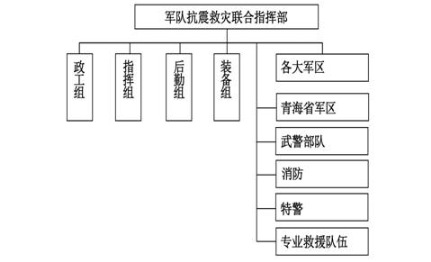

应急指挥组织是指各级政府和相关职能部门在应急期间设立的总指挥部、现场指挥部或指挥中心等临时性机构,设立此类组织的目的主要是为了更有效地开展应急指挥与协调工作,使事态得到及时控制。[1]如何规范应急指挥组织设立是应急管理科学中的重要问题之一,美国和德国等西方发达国家在这方面的实践与经验值得借鉴和参考。 一、我国突发事件应急指挥组织结构——以玉树地震抗震救灾为例 我国目前尚未发布有关应急指挥组织结构设置与职能划分的通用、综合性规范,仅在消防、森林防火、核和海事溢油等特定职能部门制定有初步规定。实际应急期间,参与单位往往根据各自情况设立应急指挥组织,最终形成互不相同的组织结构。从2008年的南方雨雪冰冻灾害和四川汶川“5.12”特大地震,到2010年青海玉树“4.14”地震,而相应的应急指挥组织结构也从南方雨雪冰冻灾害和汶川地震初期的各自为政,到汶川地震中期初步形成可以对各种救援力量进行统一指挥调度的应急指挥组织结构,并在玉树地震中得到运用和发展。[2]本文以玉树地震应急指挥组织结构为例进行分析。 1.玉树地震应急指挥组织设立情况 玉树地震发生当日,国务院、青海省及玉树州就成立了抗震救灾指挥部。国务院玉树地震抗震救灾指挥部由1名副总理任总指挥,有关部门负责人和青海省委书任副总指挥,下设8个工作组,如图1所示;青海省抗震救灾指挥部由省长任总指挥,设玉树现场指挥点和西宁指挥点,分别由省长和常务副省长担任指挥,两个指挥点工作组设置有所不同玉树现场指挥点设10个工作组,西宁指挥点设5个工作组,如图2所示;玉树州抗震救灾临时指挥部下设7个工作组,见图3。 军队抗震救灾联合指挥部由兰州军区于2010年4月16日奉命成立,负责统一指挥进入灾区的各军区部队、武警、特警、消防与专业救援队伍,实现了对参战部队的统一指挥与协调。军队抗震救灾联合指挥部组织结构,见图4。 图1 国务院玉树地震抗震救灾指挥部组织结构图 图2 青海省玉树地震抗震救灾指挥部组织结构图 图3 玉树州抗震救灾指挥部组织结构图 图4 军队抗震救灾联合指挥部组织结构图

2.玉树地震抗震救灾指挥组织结构设置的特点 一是兰州军区奉命在救灾一线组建军队抗震救灾联合指挥部(简称“联指”),统一指挥进入灾区的各军区、武警、消防和特警,实现了对参战部队的统一指挥与协调。 二是政府设立国家、省和州三级指挥体系,层次明晰、简单,国家抗震救灾指挥部主要是制定省级部门无法出台的政策,调集资源支持,协调青海省和其他救灾主体的工作,而青海省指挥部则负责具体的指挥调配落实。 三是青海省抗震救灾指挥部设玉树现场指挥点和西宁指挥点。玉树现场指挥点负责抢险救灾工作,西宁指挥点负责航班、物资和人员运送等后勤工作。 四是属地管理为主的原则得到强化,兰州军区“联指”和相关部委“前指”都纳入青海省抗震救灾指挥部,统一部署工作。 五是各级政府指挥部内部组成机构基本在7-10个之间,管理幅度较为合理,组成机构职能基本相近。

3.玉树地震抗震救灾指挥组织结构设置存在的问题 玉树地震抗震救灾指挥组织结构中仍然存在若干问题,主要有: (1)由于没有应急指挥组织标准,汶川地震应急指挥的经验教训没有得到推广,影响玉树地震的初期应急指挥协调能力。汶川抗震救灾初期,各层级指挥协调机构齐集都江堰,曾出现指挥协调混乱局面,直到2008年5月14日,中央军委授权成都军区组建抗震救灾联合指挥部,统一指挥调度在灾区的所有军区、武警、特警和消防与专业救援队伍,混乱局面才得到改善。玉树抗震救灾初期,也出现了同样的问题,直到2010年4月16日成立军队抗震救灾联合指挥部才得以解决;汶川抗震救灾初期,全国各地运往四川灾区的救灾物资转运比较混乱,2010年4月14日至15日,青海西宁曹家堡机场出现类似状况,直到4月15日成立西宁机场航班协调及救灾物资、人员进出领导小组,混乱局面才得以控制。

(2)应急指挥部内部组织结构职能设计还有待进一步优化。如青海省和玉树州抗震救灾指挥部都没有设置灾情组,在地震发生后没有专门组织负责对各区域灾害情况进行调查、分析与处理,不利于上级政府和社会获得权威的灾情数据,也不能为救援力量分配和防御次生灾害提供决策支持。各应急指挥部内部组织的名称、职能和机构数量还缺乏统一性,不利于横向和纵向的指挥与协调。

与其他国家相比,一方面我国突发事件规模大,频率高;另一方面大多数欧美国家实行单一部门负责的突发事件应急管理体制,如美国的国土安全部、德国的内政部、俄罗斯的紧急事务部等,而我国实行“统一领导,综合协调、分级负责、属地管理为主”的综合应急管理体制。在我国突发事件应急响应中,这种综合应急管理体制能否有效,关键取决于应急指挥体系是否有效,而应急指挥体系的组织结构是应急指挥体系的基础。因此,我们有必要总结我国的实践经验,借鉴国外经验,发展和完善我国的应急指挥组织结构。

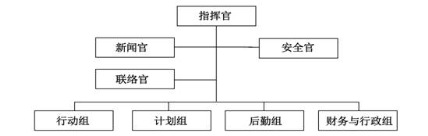

二、美国和德国突发事件应急指挥组织结构 1.美国突发事件应急指挥组织结构 美国国土安全部联邦紧急事务局将全国划分为10个应急区,并设立地区办事处。办事处与责任区内各州合作,协助制定防灾和减灾计划,并在重特大灾害发生时向各州提供支持。应急救援队伍的中坚力量是消防、警察以及医疗部门。在联邦应急反应中,参与救援的部门主要包括:交通、通讯、技术工程、森林、联邦应急管理局、红十字会、卫生、环境、农业、国防部等。美国突发事件发生后,应急行动的指挥权属于当地政府,仅在地方政府提出援助请求时,上级政府才调用相应资源予以增援,却并不接替当地政府对这些资源的处置和指挥权限,上一级政府有权在灾后对这些资源所涉及的资金使用情况进行审计。 美国突发事件应急指挥系统(ICS)最初源于加州森林及消防处、加州紧急事故处理办公室等七个机构主导的“组织南加州消防资源应对紧急事件”计划,即FIRESCOPE计划。[3]该计划主要目的是解决突发事件应急过程中出现的管理幅度过宽、指挥组织结构各不相同、机构间缺乏协作等问题。1972年,该计划被美国国会资助作为当单一应急机构无法处理应急事故时的多部门间协调系统,成为ICS的最初原型,并逐步被美国各界接纳采用。 ICS现已成为《国家突发事件管理系统》(NIMS)的核心内容之一,被认为是可以向多个机构参与紧急事件处置时提供有效协调、计划和互动的结构,目前美国要求接受联邦财政援助的州及地方辖区必须推行该系统。ICS的基本组织结构,如图5所示。 随事故规模与复杂程度的变化,ICS的组织结构可以模块化扩展或缩减。其中指挥组由指挥官及三类指挥幕僚组成,即新闻官、安全官和联络官,事故规模不大、复杂程度不高的事故,一般只有指挥官及若干行动人员。ICS扩展时,组织机构根据需要扩展,可设立行动组、计划组、后勤组、财务与行政组。行动组主要是协调及主导行动部门各个小组的运作,执行事故行动计划;计划组主要负责资源分配、状况、文书、人员招幕及解散和技术专家事务;后勤组负责应急设施、装备、营地、通信、医疗或食物等事务;财务与行政组负责工时、采购、补偿等事务。 图5 美国突发事件应急指挥组织结构图 一般情况下,ICS主要通过14个方面的特征提供指挥协调的有效性,即:通用术语、模块化组织、目标管理、事故行动计划、控制幅度适当、应急设施与场所、综合资源管理、综合通信、指挥权的建立与转移、指挥链与统一指挥、联合指挥、责任制、调度制度、信息与情报管理。

2.德国突发事件应急指挥组织结构 德国的突发事件由德国内政部联邦民事保护与灾难救助局(简称BBK)负责,但应急管理的权利在各联邦州及地方政府。BBK主要任务在于更好的处理潜在的危害以及处理更多范围危机的任务,具体的职能有四个方面:一是处理联邦政府有关民事保护的任务;二是支援联邦政府及各联邦州的危机管理;三是联邦政府与各州的共同通报及现况中心;四是为行政机关,组织及人民提供专业的咨询服务。德国突发事件应对的主要力量为各州内政部下的消防队,并在“联邦民事保护和灾难救助法”中强调“特别适合参与合作的救援组织有工人撒玛利亚联盟、德国水上救援协会、德国红十字会、圣约翰救济机构和德国国际马尔特泽援助组织”,军队参与救援的原则是“谁申请谁付费”,在突发事件应对中,这些组织由消防队统一领导。 德国的“应急操作指挥与控制系统的领导与指挥”规则(DV100条例)来源于1975-1980年间的消防条例12/1和1982年的前国家灾害控制条例KatSDV100中的“使命中的领导”,后来,根据德国公民保护政策的变化,产生了新的“DV100”条例,并用于警察、军队和非政府卫生组织,其指挥体系构架沿袭了北约军事组织的指挥体系。 一般情况下,德国突发事件应急指挥部由事件总指挥、S1、S2、S3和S4四个部门组成,根据需要,可设额外的功能部门,特别是S5和S6。另外,还需根据事件的性质加入专家与机构代表部门S7,如图6所示。 图6 德国突发事件战术指挥部组织结构图 指挥部功能的实现并不一定在现场指挥所里进行,特别是S1、S4和S6可以全部或者部分地在其他地方进行,如在指挥中心,火场或者通信中心。如果事件分散在几个区域,应该成立下一级的几个指挥分所,指挥所可以是固定的,也可以在移动的场所里。 指挥体系的层级:向同一上级报告的所有对各区域负有管辖权和责任的人,构成一个指挥层级。指挥层级的设立根据灾情的需要和涉及的当局机构而定,一般设四个指挥层级是合理的。不同层级的指挥部不能超过以下规定:3-5个下级单位;两个9人下级团队,或者三个3人下级团队。 在大规模灾难或者持续时间长的灾难中,地区或地方当局的领导应该在政治层面设立总指挥部,总指挥(如市长、统治者)负责灾难现场和行政管理所有措施的启动、协调及责任,为确保完成该责任,需设立战术指挥部和行政指挥部。各层级的战术指挥部需按图6所示设立。行政指挥部(也可叫特殊事件危机小组,指挥与协调组)是根据联邦州法律法规进行的政务会,根据控制灾难和恢复重建的需要而包含所有相关的组织、机构和部门。它的任务是在行政上快速地完成综合决策,在灾难时间压力下平衡和考虑所有必须的方方面面。金融责任与一般的政治条件不是行政指挥部的任务,根据有关法律法规,行政指挥部可采取的措施有:决定疏散居民区、照顾或替换其他相关人士,或者按行政法规对其他人采取措施,卫生与健康保护,财产保护。

三、美国和德国突发事件应急指挥组织结构的优缺点 分析美国和德国突发事件应急指挥组织结构,至少有如下特点可供借鉴: 1.建立基本模块不破坏地方原有机制。美国ICS是为综合救灾建立的通用性规定,其模块化组织思想不但能整合相关救灾资源,而且不会造成各级政府为配合ICS而大幅度变更原有运作机制,或重新建立另外的救灾应变机制。德国的应急救援力量以合格的志愿者组织为主,德国标准化的战术指挥部组织结构有利于消防队统筹协调各类社会志愿者组织,形成强有力的应急救援力量。 2.一元化分级指挥(向一人报告)。美国ICS由上而下发展的模块化组织模式,规定每一位指挥官以指挥3-7人原则,规定下属人员不能越级报告,以建立一元化的现场指挥纪律。德国则要求每位指挥官指挥3-5个下级单位、每个下级单位只能有一个上级。 3.对大规模事故分设战术指挥部和行政指挥部。这有利于分轻重缓急地进行应急管理,使前方救援工作和后方后勤工作有效分工。对于美国突发事件应急指挥体系,国际上也有学者认为存在若干不足,如承担市政与社会服务工作的组织可能不适应在这种框架下工作,组织结构中忽视了志愿者队伍或临时性组织的位置等,从而认为该类体系仅适于准军事化组织。[4]从Lutz等人针对Rita飓风中应急指挥机构研究来看,不是所有的队伍在ICS的框架下应对各类灾害时都能发挥出很好的作用,其中原因部分可归结为培训不足,另一方面原因是由于ICS源于森林火灾,对其他灾害特点与应急需求研究不够,可考虑对ICS进行改进。[5]德国的突发事件规模小和自然灾类型少,其突发事件应急指挥体系在大规模的突发事件中是否有效还值得检验。

四、对规范我国应急指挥组织结构的思考与建议 我国目前已经基本建立以“一案三制”为核心内容的应急管理体系,但无论是《突发事件应对法》,还是国务院突发事件总体预案等都没有明确应急指挥部的组织结构和职能等内容,给应急指挥组织协调工作带来了一些困难。参考我国和美国、德国在这方面的经验与教训,建议: 1.建立现场行动指挥与联合协调分离的应急指挥协调模式。建议在一元化指挥原则下,将突发事件应急指挥协调机构明确划分为现场应急指挥机构与应急联合协调机构两个层次。即在各类突发事件现场,建立现场应急指挥部,统一指挥解放军、武警、专业救援和地方救援等各方面的力量,使现场的各类应急救援处置行动能在统一的指挥框架下开展行动,而非直接参与现场救援行动的相关各方,在场外建立联合协调中心,集中、统一协调相关各方为现场救援行动提供各类所需的援助,其主要职责是为现场应急指挥机构提供各类资源保障,而不直接指挥应急救援处置行动。 2.规范应急指挥组织的基本结构与职能。建议按照“模块化组织”方式规范应急指挥结构。各级、各类应急指挥机构应该建立模块化的组织结构,规范不同组成部分的名称、职能、人员要求、资源配置等。现场指挥部、联合协调中心,以及其他各类应急指挥机构的组织结构应该具有基本相同的组织结构。 3.建立标准化的应急指挥与协调程序。建议统一规范应急指挥协调机构运行的概念、原则、程序和术语等;制定指挥机构的建立、扩展与收缩,指挥权转移,行动计划制定,公共信息管理,资源调配管理,多机构联合协调等标准化程序;根据突发事件的性质、程度和影响范围,灵活选择独立指挥、联合指挥、区域指挥和分级指挥等不同的指挥模式。

[参考文献] [References] [1]刘铁民.应急体系建设和应急预案编制[M].北京:企业管理出版社,2004;郑双忠,邓云峰等.事故指挥系统的发展与框架分析[J].中国安全生产科学技术,2005(4). Liu Tiemin. The Construction of Emergency System and the Compilation of Emergency Response Plan. Beijing: Business Management Publishing House,2004;Zheng Shuangzhong, Deng Yunfeng et al..The Development and Frame Analysis of Incident Command System. China Science and Technology of Production Safety, 2005(4). [2]宋劲松,邓云峰.汶川地震与玉树地震应急指挥组织结构比较研究[J].中国应急管理,2010(7). Song Jinsong,Deng Yunfeng. A Comparative Study of Emergency Command Organization Structures between Wenchuan Earthquake and Yushu Earthquake. China Emergency Management,2010(7). [3][5]L.D.Lutz. Incident Command System as a Response Model Within Emergency Operation Centers during Hurricane Rita. Journal of Contingencies and Crisis Management,2008,16(3). [4]T.E.Drabek. Predicting Disaster Response Effectiveness. International Journal of Mass Emergencies and Disasters, 2005(1). (作者单位:宋劲松,国家行政学院应急管理培训部,北京100089;邓云峰,中国安全生产科学研究院公共安全研究所所长,北京100029) A Comparison of Command Structure in Emergency Management among China,the United States and Germany Song Jinsong Deng Yunfeng [Abstract]Emergency response needs to use the forces and resources of the state and society, and it requires a strong emergency command system to integrate and coordinate. During 1970s-1980s, the United States, Germany and other developed countries developed emergency command system standards or regulations that suited their own national emergency management systems. However, there is yet no such standard form in China, and it restricts China to improve its emergency management ability. This paper intends to compare the emergency management command structures among China, the United States and Germany, and proposes some policy recommendations for the emergency management command structure building in China.

|

参考文献:

[1] 宋劲松, 邓云峰. 中美德突发事件应急指挥组织结构初探. 中国行政管理, 2011, 1.

2177

2177

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?