简介:本压缩包文件包含了预制钢筋砼组合式通讯手孔井的设计规范、施工流程和工程实例,提供详尽的施工要点和设计原理。它针对通信设施的地下结构设计,确保承载力、防水和通讯设施布置的合理性。此外,还涉及预制件的运输、吊装、拼接等施工工艺,以及环境保护和污水处理的环保标准。通过此文档,工程师和施工人员可以提升工程质量与效率,确保通信设施的安全稳定运行。

1. 预制钢筋混凝土技术应用

1.1 预制钢筋混凝土技术概述

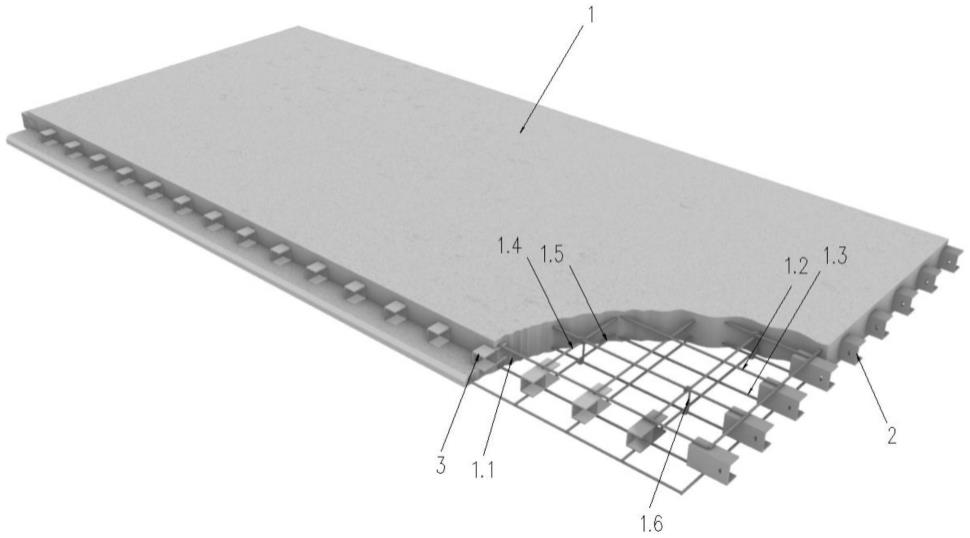

预制钢筋混凝土(Prefabricated Reinforced Concrete,简称PRC)技术是一种将钢筋混凝土构件在工厂内预制,然后运输至施工现场进行装配的建筑方法。这种技术提高了施工效率,减少了现场作业量,同时具有良好的质量和精度控制。

1.2 技术优势

预制技术相较于传统的现浇混凝土施工,具有以下几个显著优势: - 效率提升 :工厂化生产减少了施工现场的作业时间和依赖性。 - 质量保证 :标准化的生产流程和质量控制体系确保了构件质量的一致性。 - 环境友好 :减少现场作业减少了粉尘和噪音污染,提升了施工环境。

1.3 应用案例分析

在实际应用中,预制钢筋混凝土技术被广泛应用于住宅建筑、商业综合体、桥梁建设等领域。例如,在住宅建设中,预制墙体、楼板和楼梯等构件能够快速装配,大大缩短了建筑周期。而在桥梁建设中,预制梁体可以在工厂预制完成后,直接运输至施工现场进行架设,提高了施工速度和安全性。

通过以上内容,我们对预制钢筋混凝土技术有了初步的认识,并了解了其技术优势和应用案例。在后续章节中,我们将深入探讨钢筋砼结构的设计规范、结构强度计算、防水处理等关键技术点。

2. 钢筋砼结构设计规范

2.1 设计原则与标准

2.1.1 国家标准与规范概览

在进行钢筋砼结构设计时,遵循国家及行业标准是确保结构安全与可靠性的基础。本节将对目前国内外常用的设计规范进行概览,为设计人员提供一个全面的参考资料。

国家标准

- GB 50010-2010《混凝土结构设计规范》 :这是中国最新的混凝土结构设计国家标准,涵盖了混凝土结构的基本设计原则、材料性能、构件设计等内容。

- GB 50011-2010《建筑抗震设计规范》 :规定了建筑抗震设计的基本要求和措施,适用于新建建筑和抗震加固工程。

国际标准

- ACI 318-19 Building Code Requirements for Structural Concrete :美国混凝土学会发布的混凝土结构设计规范,广泛应用于美洲及其他地区。

- Eurocode 2: Design of concrete structures :欧洲规范系列,详细规定了混凝土结构的设计方法和荷载标准。

2.1.2 设计原则的理论依据

设计原则是指导结构设计的基本规则和理念,它们是基于材料力学、结构力学、建筑学等多个学科的理论和实践经验总结而来。

基本原则

- 安全原则 :确保结构在其使用寿命内能够承受预期的荷载和环境影响,不会发生破坏或失效。

- 适用原则 :结构应满足使用功能要求,如承载力、刚度、稳定性等。

- 经济原则 :在满足安全和适用的前提下,应选择经济合理的结构方案,降低建造和维护成本。

理论依据

- 材料力学特性 :了解混凝土和钢筋的力学性能,如抗压强度、抗拉强度、弹性模量等,是进行结构设计的基础。

- 荷载作用 :荷载是作用在结构上的外力,包括恒载、活载、风载、雪载、地震作用等。设计时需要对各种荷载进行组合,以确定最不利的荷载组合。

本节小结

通过本节的介绍,我们对钢筋砼结构设计的基本原则和理论依据有了初步的了解。在后续的设计实践中,设计人员应深入学习和理解相关规范,结合实际情况,做出合理的设计决策。

2.2 结构设计流程

2.2.1 设计前的准备工作

在开始结构设计之前,需要进行一系列的准备工作,以确保设计的顺利进行和设计结果的准确性。

收集资料

- 场地资料 :包括场地的地质、水文、气候等自然条件,以及场地周边的环境状况。

- 建筑资料 :建筑的功能需求、平面布局、立面设计、建筑高度等。

初步设计

- 确定结构体系 :根据建筑的功能和形式,选择合适的结构体系,如框架结构、剪力墙结构、框剪结构等。

- 初步尺寸估算 :根据荷载和使用要求,初步估算结构构件的尺寸。

2.2.2 设计步骤详解

结构计算

- 荷载计算 :详细计算各种荷载,包括恒载、活载、风载、地震作用等。

- 内力分析 :采用适当的计算模型,分析结构在荷载作用下的内力分布。

构件设计

- 截面设计 :根据内力分析的结果,对结构构件进行截面设计,确定构件的尺寸和配筋。

- 节点设计 :设计结构构件之间的连接节点,确保其承载力和刚度。

审核与优化

- 设计审核 :由专业人员对设计结果进行审核,确保设计的安全性和合理性。

- 设计优化 :根据审核意见和成本预算,对设计进行必要的优化。

本节小结

设计流程是结构设计的核心,每一步都需要严谨细致的工作。设计人员应严格按照流程进行设计,确保设计结果的可靠性和经济性。

2.3 结构细部设计

2.3.1 预制构件的连接方式

预制构件的连接是确保结构整体性能的关键环节。本节将介绍几种常见的预制构件连接方式。

连接方式

- 螺栓连接 :通过螺栓将预制构件连接起来,具有连接速度快、可拆卸的优点。

- 焊接连接 :采用焊接方式连接构件,具有连接强度高的优点,但施工相对复杂。

连接设计

- 连接件选择 :根据构件的尺寸和受力情况选择合适的连接件,如螺栓直径、焊缝尺寸等。

- 连接细节设计 :设计连接的详细构造,包括连接件的布置、防锈措施等。

2.3.2 结构抗震设计要点

抗震设计是结构设计中非常重要的一个方面,它直接关系到建筑物在地震作用下的安全性和可用性。

抗震设计原则

- 强度要求 :结构构件应具有足够的强度,以承受地震力作用。

- 延性要求 :结构构件应具有良好的延性,能够在地震作用下产生塑性变形,耗散地震能量。

抗震设计细节

- 构件加固 :对受力较大的构件进行加固,如增加钢筋、设置钢支撑等。

- 节点加固 :对结构节点进行加固,确保节点在地震作用下的安全。

本节小结

结构细部设计是确保结构整体性能的关键。设计人员应充分考虑预制构件的连接方式和抗震设计要点,确保结构的安全性和耐久性。

2.4 结构抗震设计要点

2.4.1 强度理论基础

强度理论是结构设计的核心,它涉及到材料的力学特性分析和荷载作用下的应力分析。

材料力学特性分析

- 混凝土的应力-应变关系 :混凝土在不同应力状态下的应力-应变关系是设计的基础。

- 钢筋的应力-应变关系 :钢筋的屈服强度和极限强度是设计的重要参数。

荷载作用下的应力分析

- 静力分析 :对结构在恒定荷载作用下的应力分布进行分析。

- 动力分析 :对结构在地震、风等动力荷载作用下的应力和变形进行分析。

2.4.2 强度计算方法

计算模型的建立

- 有限元模型 :采用有限元分析方法建立结构的计算模型,分析结构的应力和变形。

- 简化计算模型 :对于简单的结构,可以采用简化的计算模型进行分析。

计算实例与软件应用

- 软件计算 :介绍常用的结构设计软件,如SAP2000、ETABS等。

- 实例演示 :通过具体的设计实例,演示结构强度的计算过程。

本节小结

通过本节的介绍,我们对结构抗震设计的强度理论基础和计算方法有了深入的了解。设计人员应熟练掌握这些知识,以确保结构设计的准确性和可靠性。

3. 结构强度计算与配置

在现代建筑中,结构强度的计算与配置是确保建筑物安全性和耐久性的关键环节。本章节将深入探讨强度理论基础、强度计算方法以及强度配置与优化的实际应用。

3.1 强度理论基础

3.1.1 材料力学特性分析

在进行结构强度计算之前,必须对所使用的建筑材料,尤其是预制钢筋混凝土的力学特性有深入的了解。这些特性包括但不限于材料的弹性模量、屈服强度、抗拉强度和断裂韧性等。

例如,钢筋混凝土中的钢筋通常具有较高的屈服强度和抗拉强度,而混凝土则表现出较高的抗压强度和较低的抗拉强度。了解这些特性有助于在设计阶段合理选择材料,以满足结构的强度要求。

3.1.2 荷载作用下的应力分析

在结构设计中,荷载作用下的应力分析是决定构件尺寸和配筋的关键。荷载包括恒载、活载、风载、雪载和地震荷载等。通过应力分析,可以确定构件在最不利荷载组合下的应力状态,从而保证结构的安全。

应力分析示例

### 示例代码块

假设有一个简支梁,跨度为L,受到均匀分布荷载q。我们可以使用以下公式来计算梁的最大弯矩M:

M = (q * L^2) / 8

其中:

- M为最大弯矩

- q为单位长度上的均匀分布荷载

- L为梁的跨度

### 参数说明

- q:单位长度上的均匀分布荷载(通常以kN/m计)

- L:梁的跨度(以m计)

### 执行逻辑说明

通过计算得到的弯矩M,可以进一步确定梁的所需尺寸和配筋。这个计算过程展示了如何从基本的力学原理出发,进行结构强度的基本分析。

3.2 强度计算方法

3.2.1 计算模型的建立

在进行结构强度计算时,建立正确的计算模型至关重要。计算模型应能准确反映结构的实际受力情况。这通常涉及对结构进行简化,忽略非关键因素,以便于数学计算。

3.2.2 计算实例与软件应用

现代结构设计中,计算机软件的应用极大地提高了计算效率和准确性。常用的软件包括SAP2000、ETABS和Revit等。这些软件能够模拟复杂的结构行为,进行应力分析和构件尺寸优化。

软件应用示例

### 示例代码块

以下是使用Revit进行结构分析的一个简单示例:

```python

# Revit Structure Analysis Example

import revitaleditor

# 创建一个新的结构分析文档

doc = revitaleditor.create_document()

# 添加结构构件

beam = doc.add_beam(start_point=(0,0,0), end_point=(3,0,0), material='Concrete')

# 添加荷载

doc.add_load(beam, load_type='Uniform', value=10, unit='kN/m')

# 运行应力分析

doc.run_analysis()

# 输出最大弯矩

print(doc.get_max_bending_moment(beam))

# 参数说明

- start_point:构件起点坐标

- end_point:构件终点坐标

- material:构件材料类型

- load_type:荷载类型(例如均匀荷载)

- value:荷载值

### 执行逻辑说明

该代码块展示了如何使用Revit API进行结构构件的添加、荷载的施加以及应力分析的过程。通过编程接口,可以自动化结构分析的过程,提高设计效率。

3.3 强度配置与优化

3.3.1 强度配置的基本原则

在进行强度配置时,必须遵循一定的基本原则,如最小重量原则、可靠度原则和经济性原则。这些原则确保结构既安全又经济。

3.3.2 强度优化设计案例

在实际工程中,通过优化设计可以显著提高结构的强度和耐久性,同时降低成本。例如,通过调整构件的尺寸或改变材料类型,可以在满足强度要求的同时实现结构优化。

优化设计案例分析

### 案例分析

假设有一个高层建筑的框架结构,需要进行强度优化设计。通过使用结构分析软件,我们可以对不同构件的尺寸进行调整,并评估其对整体结构性能的影响。

#### 优化步骤

1. 建立初始结构模型

2. 应用荷载并进行应力分析

3. 识别关键构件和潜在弱点

4. 调整构件尺寸或材料类型

5. 进行新一轮的应力分析和性能评估

6. 重复步骤4和5,直到满足所有设计要求

### 优化效果评估

优化后的结构不仅满足了强度要求,还实现了成本的节约。例如,通过减少不必要的材料使用,整体结构重量降低了10%,同时保持了相同的承载能力。

### 参数说明

- 初始结构模型:包含了原始构件尺寸和材料类型的结构模型

- 关键构件:在应力分析中识别出的承受较大荷载的构件

- 潜在弱点:在应力分析中识别出的可能影响结构性能的弱点

### 执行逻辑说明

通过上述步骤,我们可以系统地进行结构优化,确保最终的设计既安全又经济。这种方法不仅提高了设计效率,还增强了结构的性能。

通过本章节的介绍,我们可以看到结构强度计算与配置是一个复杂但至关重要的过程。它涉及到理论分析、计算模型的建立、软件应用以及优化设计等多个方面。掌握这些知识对于提高结构设计的质量和效率具有重要意义。在下一章节中,我们将继续探讨防水处理与密封工艺,进一步深化对建筑结构设计的理解。

4. 防水处理与密封工艺

4.1 防水材料与应用

在建筑行业中,防水处理是确保建筑物结构安全和使用寿命的重要环节。防水材料的选择和应用直接关系到防水层的性能和耐久性。本章节将详细介绍防水材料的种类与性能,以及防水层设计要求。

4.1.1 防水材料的种类与性能

防水材料是指用于建筑结构防水层的材料,其主要功能是阻止水分渗透进入建筑物内部。目前市场上常见的防水材料种类繁多,包括沥青基防水卷材、高聚物改性沥青防水卷材、合成高分子防水卷材、防水涂料等。

沥青基防水卷材是最早使用的防水材料之一,具有良好的耐久性和稳定性。高聚物改性沥青防水卷材则在沥青的基础上添加了合成橡胶或合成树脂,提高了材料的拉伸强度和柔韧性。合成高分子防水卷材如EPDM、PVC等,以其优异的耐候性和耐化学品性,越来越受到市场的青睐。

防水涂料则是一种液体状材料,涂刷在基层表面后形成连续的防水膜,常见的有聚氨酯防水涂料、丙烯酸防水涂料等。这类材料施工方便,适用于复杂形状的基层表面。

4.1.2 防水层设计要求

防水层的设计不仅要考虑防水材料的性能,还要考虑建筑物的使用环境、结构特点和预期使用寿命等因素。设计时应遵循以下基本要求:

- 全面性 :防水层应覆盖整个需要防水的部位,不留死角。

- 适应性 :防水层应能适应基层的变形和热胀冷缩。

- 可靠性 :防水层应具有足够的强度和耐久性,确保长期有效。

- 经济性 :在满足设计要求的前提下,应选择经济合理的材料和施工方案。

4.2 防水施工工艺

防水施工是将设计好的防水层实际应用到建筑物上的过程。这一过程涉及到多个步骤和施工细节,需要专业的施工队伍和严格的质量控制。

4.2.1 施工前的准备工作

在开始防水施工之前,需要做好以下准备工作:

- 基层处理 :确保防水层施工的基层表面平整、清洁、无油污、无积水。

- 环境检查 :防水施工应在干燥、无风的天气进行,避免雨天和低温天气施工。

- 材料准备 :根据设计要求准备足够的防水材料,并检查材料的质量和有效期。

4.2.2 防水层施工步骤

防水层的施工步骤包括但不限于以下几点:

- 涂刷底涂 :在基层表面涂刷底涂材料,增强基层与防水层的粘结力。

- 铺贴卷材 :将防水卷材裁剪并铺贴在基层上,确保卷材之间搭接宽度符合要求。

- 热熔焊接 :对高聚物改性沥青防水卷材进行热熔焊接,确保卷材间的连接牢固。

- 涂刷面涂 :在铺贴好的卷材表面涂刷面涂材料,形成保护层。

4.3 密封技术与检测

密封技术主要用于建筑节点和裂缝处的防水处理,如门窗框与墙体之间的接缝、混凝土构件的裂缝等。密封技术的合理应用能有效提高建筑物的整体防水性能。

4.3.1 密封技术的应用场景

密封技术的应用场景广泛,主要包括:

- 门窗框密封 :门窗框与墙体之间使用密封胶进行密封,防止雨水渗透。

- 混凝土裂缝密封 :对于混凝土结构出现的裂缝,使用弹性密封材料进行修补和密封。

- 管道穿墙密封 :管道穿过墙体的位置需要使用密封材料进行密封处理,防止水渗透。

4.3.2 密封效果的检测与评估

密封效果的检测通常包括以下几种方法:

- 目测检查 :观察密封材料的外观,检查是否有开裂、脱落等现象。

- 水压试验 :对密封部位进行水压试验,检查是否有水渗透现象。

- 拉拔试验 :对密封材料进行拉拔试验,评估其与基层的粘结强度。

通过上述检测方法,可以对密封效果进行客观评估,并根据评估结果采取相应的补救措施。

5. 组合式设计与尺寸调整

5.1 组合式设计原理

5.1.1 组合式设计的概念与优势

组合式设计是一种现代结构设计理念,它强调在设计过程中采用预制构件,通过标准化、模块化的组件进行组合,以适应不同的建筑需求。这种方法不仅提高了设计的灵活性,而且还能缩短施工周期,降低成本,并且便于维护和升级。

概念

在组合式设计中,结构被分解为若干个独立的预制组件,这些组件在工厂中预先制作完成,然后运输到施工现场进行组装。这种设计方法使得结构的标准化程度提高,可以实现快速组装和更换。

优势

- 快速施工 :预制组件的生产与现场施工可以并行进行,大大缩短了总体建设周期。

- 成本效益 :大规模生产预制组件可以降低单位成本,同时减少了现场施工中可能出现的意外成本。

- 质量控制 :工厂环境下的生产可以更好地控制产品质量和精度。

- 环境友好 :减少现场施工活动,降低了对环境的影响。

- 灵活性与可扩展性 :预制组件可以轻松地进行替换或增加,适应未来的变化需求。

5.1.2 设计中需考虑的关键因素

在进行组合式设计时,设计师需要考虑一系列的关键因素,以确保设计的可行性和经济性。

结构稳定性

组合式设计必须确保结构的整体稳定性和安全性。设计师需要考虑到各个预制组件之间的连接方式、荷载传递路径以及可能的地震、风载等外部影响。

生产与运输

设计师在设计时需要考虑组件的尺寸和重量,确保它们适合生产、运输和现场组装。有时可能需要进行特别的加固或设计特殊结构以适应运输限制。

维护与管理

考虑到组件的可维护性和管理,设计师应该选择耐用和易于维护的材料,并设计合理的维护通道和接口。

环境影响

设计时应尽量减少对环境的负面影响,包括减少现场施工活动、减少噪音和污染、节约能源和材料等。

经济性分析

设计师需要对整个生命周期的成本进行评估,包括预制组件的生产成本、运输成本、现场施工成本、维护成本和潜在的未来升级成本。

案例分析

通过分析现有的成功案例,设计师可以借鉴已有的经验,优化设计方案,以达到最佳的经济效益和结构性能。

5.2 尺寸调整策略

5.2.1 尺寸调整的基本方法

尺寸调整是组合式设计中的一个重要环节,它涉及到对预制组件的尺寸进行微调,以确保它们能够精确地符合设计要求和现场条件。

调整方法

- 现场测量 :在组装前进行详细的现场测量,以确定实际的尺寸和空间条件。

- 组件定制 :对于特殊的尺寸需求,可以在工厂中定制特定的组件。

- 现场裁剪 :对于一些尺寸不完全匹配的情况,可以在现场进行适当的裁剪或调整。

- 接缝处理 :确保组件之间的接缝处理得当,以维持结构的整体性和密封性。

调整实例

例如,在一个预制梁的安装过程中,如果现场的柱子位置与设计图纸略有偏差,设计师需要对梁的长度进行调整,以确保梁能够正确地落在柱子上。

5.2.2 调整实例与效果分析

实例分析

假设在一个建筑项目中,设计师需要将预制墙体组件安装在已经完成的结构框架中。由于现场测量发现框架的实际尺寸比设计尺寸小了5厘米,设计师需要对墙体组件的尺寸进行调整。

效果分析

通过调整,设计师确保了墙体组件能够完美地安装在框架中,同时保持了墙体的结构完整性和美观。此外,调整后的墙体组件也符合了隔音和保温的要求。

调整前后对比

| 调整前尺寸 | 调整后尺寸 | 调整方法 | 结果 | |-------------|-------------|----------|------| | 295cm x 240cm | 290cm x 240cm | 现场裁剪 | 墙体顺利安装,符合隔音保温标准 |

经济性评估

调整尺寸虽然可能带来一些额外的成本,但是与重新制作和运输新的组件相比,现场裁剪或调整通常更加经济高效。

维护与升级

尺寸调整后的组件在未来的维护和升级过程中也更加灵活,可以轻松地进行拆卸和替换。

通过本章节的介绍,我们可以看到组合式设计与尺寸调整在现代建筑项目中的重要性。设计师通过精确的尺寸调整和考虑周全的设计策略,不仅能够提高施工效率,还能确保结构的稳定性和长远的经济效益。在接下来的章节中,我们将继续深入探讨通讯设施内部布局的设计原则和实施策略。

6. 通讯设施内部布局

在现代建筑工程中,通讯设施的内部布局是确保高效通信和网络覆盖的关键。本章节将深入探讨通讯设施布局的基本原则、优化策略以及布局实例,旨在为IT行业和相关行业从业者提供全面的指导和参考。

6.1 设施布局的基本原则

6.1.1 通讯设施的功能分区

通讯设施的内部布局首先需要明确不同功能区域的划分。这些区域包括但不限于数据中心、服务器机房、网络控制室、办公区、会议区、休息区等。数据中心和服务器机房是整个通讯设施的核心,需要特别考虑其物理安全、温湿度控制以及电力供应的稳定性。网络控制室则需要便于监控整个通讯网络的运行状况,同时也要保证与外部通信线路的连接。

6.1.2 设施布局的优化策略

通讯设施的布局优化策略应考虑以下几个方面:

- 空间利用率 :通过合理的布局设计,最大化空间利用效率,减少不必要的空间浪费。

- 扩展性 :考虑到未来可能的技术升级和扩容需求,布局设计应具备一定的灵活性和扩展性。

- 安全性 :确保通讯设施的安全,特别是数据中心和服务器机房的安全,防止未授权访问和数据泄露。

- 维护便利性 :布局设计应便于日常的维护和管理,包括硬件设备的更换、软件系统的升级以及故障的排查等。

6.2 设施布局实例

6.2.1 典型案例分析

本节将通过一个典型的通讯设施布局案例进行分析。案例中,该通讯设施主要包括以下功能区域:数据中心、服务器机房、网络控制室、办公区和休息区。

- 数据中心和服务器机房 位于建筑的核心位置,周围设有防火墙和防震支撑,确保物理安全。同时,配备了不间断电源系统(UPS)和精密空调系统,以维持稳定的环境条件。

- 网络控制室 紧邻数据中心,便于监控网络状态。该房间配备了大型显示墙和控制台,以及必要的网络设备。

- 办公区 位于建筑的外围,采用开放式布局,便于员工之间的协作和沟通。

- 休息区 位于办公区的一侧,提供员工休息和非正式会议的空间。

6.2.2 设施布局的维护与管理

通讯设施的维护与管理是确保其长期稳定运行的关键。以下是一些维护与管理的关键点:

- 定期检查 :对数据中心和服务器机房的温湿度、电源系统、网络设备等进行定期检查,确保一切运行正常。

- 备份计划 :制定并执行数据备份计划,以防数据丢失或损坏。

- 安全审计 :定期进行安全审计,检查防火墙、入侵检测系统等安全措施的有效性。

- 培训员工 :对员工进行定期的通讯设施使用和维护培训,提高他们的安全意识和操作技能。

为了更好地理解通讯设施布局的复杂性和优化策略,我们可以使用Mermaid流程图来展示一个典型的设施布局流程:

graph TD

A[开始] --> B{功能分区}

B --> C{数据中心和服务器机房}

B --> D{网络控制室}

B --> E{办公区}

B --> F{休息区}

C --> G[核心位置]

D --> H[监控网络]

E --> I[开放式布局]

F --> J[非正式会议空间]

G --> K[安全措施]

H --> L[网络设备]

I --> M[员工协作]

J --> N[休息空间]

K --> O[防火墙、UPS、精密空调]

L --> P[显示墙、控制台]

M --> Q[提高沟通效率]

N --> R[提供舒适环境]

O --> S[维护正常运行]

P --> S

Q --> S

R --> S[结束]

通过本章节的介绍,我们可以看到通讯设施内部布局的重要性及其对整体运营效率的影响。一个合理布局的通讯设施不仅能提高工作效率,还能确保数据的安全性和系统的稳定性。在本章节中,我们通过案例分析和优化策略的探讨,为IT行业和相关行业从业者提供了实用的指导。总结而言,通讯设施的内部布局应基于功能分区的原则,同时考虑到优化策略,以实现高效、安全和便捷的运营目标。

7. 施工工艺规划与安全质量

7.1 施工工艺规划

在建筑项目中,施工工艺规划是确保工程顺利进行的关键步骤。这一过程需要综合考虑多种因素,包括工程规模、施工环境、资源分配、工期安排等。

7.1.1 施工流程的设计

施工流程的设计应遵循以下步骤:

- 项目分解结构(WBS) :将整个项目分解为多个可管理的小任务。

- 确定关键路径 :分析任务之间的依赖关系,确定关键路径,确保关键任务得到优先安排。

- 资源分配 :为每个任务分配必要的资源,包括人力、材料和设备。

- 时间安排 :根据关键路径和资源分配,制定详细的时间表。

7.1.2 施工工艺的选择与应用

选择合适的施工工艺是保证施工质量和效率的关键。常见的施工工艺包括:

- 模板工艺 :用于混凝土浇筑的模板设计与应用。

- 钢筋工艺 :钢筋的加工、绑扎和安装技术。

- 混凝土工艺 :混凝土的配比、搅拌、运输和浇筑。

7.2 安全质量控制

安全和质量是建筑施工的两大核心要素。安全管理体系的建立和质量控制的具体措施对于项目的成功至关重要。

7.2.1 安全管理体系的建立

建立安全管理体系需要考虑以下几个方面:

- 安全教育培训 :对所有施工人员进行定期的安全教育和培训。

- 安全检查制度 :定期进行安全检查,及时发现并整改安全隐患。

- 应急预案 :制定并演练各种可能发生的紧急情况下的应急预案。

7.2.2 质量控制的具体措施

为了保证工程质量,应采取以下措施:

- 原材料检验 :对所有原材料进行严格的质量检验。

- 过程控制 :对施工过程中的关键环节进行监控和检查。

- 成品检验 :对完工的建筑产品进行质量检验,确保符合设计规范和标准。

安全质量控制实例

以下是一个安全质量控制的实例流程图:

graph LR

A[项目启动] --> B[安全教育培训]

B --> C[施工过程控制]

C --> D[成品质量检验]

D --> E[问题反馈与整改]

E --> F[项目验收]

通过这样的流程图,我们可以清晰地看到从项目启动到项目验收的整个安全质量控制过程。

7.3 施工工艺规划与安全质量的结合

施工工艺规划与安全质量控制是相辅相成的。一方面,合理的施工工艺规划可以减少安全事故的发生;另一方面,良好的安全质量控制可以提高施工效率和工程质量。因此,建筑企业在进行施工工艺规划时,必须同时考虑安全质量和控制措施。

简介:本压缩包文件包含了预制钢筋砼组合式通讯手孔井的设计规范、施工流程和工程实例,提供详尽的施工要点和设计原理。它针对通信设施的地下结构设计,确保承载力、防水和通讯设施布置的合理性。此外,还涉及预制件的运输、吊装、拼接等施工工艺,以及环境保护和污水处理的环保标准。通过此文档,工程师和施工人员可以提升工程质量与效率,确保通信设施的安全稳定运行。

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?