简介:CPU-Z汉化版1.54.2是一款免费且广受好评的系统信息检测工具,专为中文用户优化界面语言,便于快速获取计算机核心硬件的详细数据。该版本在稳定性与兼容性上进行了优化,支持实时监测CPU、内存、主板、显卡及SPD等关键组件信息。无论是硬件爱好者进行超频调试,还是普通用户诊断性能瓶颈或升级设备,本工具均能提供精准可靠的硬件识别与分析功能,是系统维护与性能优化的必备软件。

1. CPU-Z汉化版的核心功能与技术定位

核心功能概述与技术定位

CPU-Z 1.54.2 汉化版是一款集硬件识别、性能监测与系统诊断于一体的轻量级绿色工具,专为IT从业者及硬件工程师设计。其核心技术在于通过底层指令直接访问硬件寄存器,精准读取CPU、内存、主板、显卡等关键组件的实时参数,无需安装且不写入注册表,极大提升了部署灵活性。

软件以极低资源占用(运行内存不足50MB)实现毫秒级数据刷新,支持对Intel、AMD等多平台处理器的深度解析,尤其适用于装机验证、故障排查与超频调校场景。汉化界面将复杂的英文术语本地化,如“Core Speed”译为“核心频率”,显著降低中文用户理解门槛。

此外,其便携特性使其可集成于U盘或PE系统中,成为现场技术支持的标配工具。结合SPD、XMP等模块的读取能力,CPU-Z不仅是硬件“体检表”,更是系统稳定性分析与升级决策的重要依据。

2. CPU信息深度解析与实际应用

在现代计算机系统中,中央处理器(CPU)作为整个系统的运算核心,其性能表现直接决定了整机的响应速度、多任务处理能力以及高负载场景下的稳定性。对于IT工程师、系统管理员乃至硬件发烧友而言,准确掌握当前运行环境中CPU的各项技术参数不仅是日常维护的基础,更是进行性能调优、故障排查和升级决策的关键依据。CPU-Z 1.54.2 汉化版凭借其对底层硬件信息的高效读取能力和直观的中文界面,在这一领域展现出显著优势。该工具通过访问处理器内部寄存器、执行特定指令集并解析返回数据,实现了对CPU型号、频率、缓存结构、核心线程配置等关键指标的精准呈现。本章将深入剖析这些信息背后的获取机制,并结合真实应用场景,展示如何利用这些数据解决实际问题。

2.1 CPU基本信息的读取原理

CPU的基本信息包括厂商标识、产品型号、核心数量、线程数、架构代际等,这些看似简单的字段背后涉及复杂的硬件交互逻辑。操作系统或第三方工具无法直接“询问”CPU它的名字是什么,而是必须依赖一组标准化的低级指令来提取这些元数据。其中最关键的技术手段是 CPUID 指令 ,它是x86/x86-64架构下用于查询处理器特征的核心机制。通过向CPU发送不同功能号的CPUID请求,软件可以获得从基础识别信息到高级扩展特性的完整描述。

2.1.1 型号与厂商识别机制

基于CPUID指令的硬件指纹提取

CPUID 是一种特权级指令,允许程序查询处理器的身份和功能支持情况。它的工作方式类似于一个函数调用:通过在EAX寄存器中设置不同的“功能号”(Function ID),然后执行 CPUID 指令,CPU会将相关信息写入EAX、EBX、ECX、EDX四个通用寄存器中返回。

例如,当EAX=0时,CPUID返回最大可支持的功能号及制造商字符串:

mov eax, 0 ; 设置功能号为0

cpuid ; 执行CPUID指令

执行后:

- EAX 中包含最大标准功能号(如0x0D)

- EBX、EDX、ECX 分别按顺序拼接成12字符的ASCII厂商ID字符串

以Intel为例,这三个寄存器的内容通常为:

- EBX: ‘Genu’

- EDX: ‘ineI’

- ECX: ‘ntel’

组合起来就是 “GenuineIntel”,这是Intel官方注册的CPU制造商标识。AMD则返回“AuthenticAMD”,而VIA Technologies返回“CentaurHauls”。

这种设计使得任何兼容x86架构的CPU都必须遵循统一的信息暴露规范,从而保证了像CPU-Z这样的跨平台工具能够在无需驱动支持的情况下准确识别处理器来源。

制造商标识(Intel/AMD/VIA)的底层判断逻辑

为了进一步增强识别可靠性,CPU-Z还会结合多个功能号的结果进行交叉验证。例如:

| 功能号 | 返回内容 | 用途 |

|---|---|---|

| 0x00 | 厂商字符串 + 最大功能号 | 初步判断厂商 |

| 0x01 | 处理器签名(Family, Model, Stepping) | 获取型号编码 |

| 0x80000000 | 最大扩展功能号 | 区分是否支持AMD扩展 |

| 0x80000002~4 | CPU品牌字符串(如”Intel(R) Core(TM) i7-9700K”) | 显示完整型号名称 |

下面是一个简化的C语言片段,模拟CPUID调用过程:

#include <stdio.h>

#include <string.h>

void cpuid(int func, int subfunc, unsigned int *eax, unsigned int *ebx,

unsigned int *ecx, unsigned int *edx) {

__asm__ volatile (

"cpuid"

: "=a"(*eax), "=b"(*ebx), "=c"(*ecx), "=d"(*edx)

: "a"(func), "c"(subfunc)

);

}

int main() {

unsigned int eax, ebx, ecx, edx;

// 获取厂商ID

cpuid(0, 0, &eax, &ebx, &ecx, &edx);

char vendor[13];

*(unsigned int*)&vendor[0] = ebx;

*(unsigned int*)&vendor[4] = edx;

*(unsigned int*)&vendor[8] = ecx;

vendor[12] = '\0';

printf("Manufacturer: %s\n", vendor);

return 0;

}

代码逻辑逐行解读:

- 第8–14行定义cpuid()函数,使用内联汇编调用CPUID指令。

-"=a"表示输出到EAX寄存器,输入"a"(func)将func值送入EAX。

- 第21–23行分别将EBX、EDX、ECX的值复制到字符数组对应位置。

- 注意字节序问题:x86为小端模式,但字符串按自然顺序排列即可正确显示。

- 最终拼接出完整的厂商名称,可用于后续分支判断。

该机制确保即使面对假冒或虚拟化环境中的异常行为,也能通过多重校验提高识别准确性。

graph TD

A[开始检测CPU信息] --> B{执行CPUID EAX=0}

B --> C[读取EBX/EDX/ECX]

C --> D[拼接为12字符厂商ID]

D --> E[匹配已知厂商列表]

E --> F[Intel? → 使用Signature解码]

E --> G[AMD? → 查询Extended Function]

E --> H[VIA? → 启用Centaur专属逻辑]

F --> I[调用CPUID EAX=1 获取Family/Model]

G --> J[调用CPUID 0x80000002 获取品牌名]

H --> K[启用PadLock引擎检测]

I --> L[生成完整型号字符串]

J --> L

K --> L

L --> M[输出至UI界面]

图:CPU厂商与型号识别流程图

2.1.2 核心数与线程数的检测方式

物理核心与逻辑线程的区分算法

现代CPU普遍采用多核多线程设计,因此区分“物理核心”与“逻辑处理器”成为性能评估的重要前提。CPU-Z不仅显示总数,还明确标注“核心数”与“线程数”,其实现依赖于CPUID功能号0xB(Advanced Topology Enumeration)或0x01和0x04的组合分析。

具体方法如下:

-

使用 CPUID Leaf 0x01 :

- 查看 EDX[28] 位是否置位 → 判断是否支持 HT(Hyper-Threading)

- 若支持,则线程数 = 核心数 × 2(仅限Intel桌面级) -

使用 CPUID Leaf 0x04 (Deterministic Cache Parameters):

- 循环调用 EAX=4, ECX递增,直到返回EAX[31:26]==0

- 每次返回中,EAX[31:26] 表示当前级别下核心的索引范围

- 可统计出物理核心总数 -

使用 CPUID Leaf 0xB (推荐方式):

- ECX 控制层级(SMT、Core、Package)

- 返回值包含:- EBX: 当前层级下的逻辑处理器数量

- EDX: x2APIC ID(用于唯一标识每个逻辑核心)

示例代码(简化版):

int get_logical_cores() {

unsigned int eax, ebx, ecx, edx;

cpuid(1, 0, &eax, &ebx, &ecx, &edx);

return (ebx >> 16) & 0xFF; // Bits 23:16 of EBX

}

int is_hyperthreading_enabled() {

unsigned int eax, ebx, ecx, edx;

cpuid(1, 0, &eax, &ebx, &ecx, &edx);

return (edx & (1 << 28)) && ((ebx >> 16) & 0xFF) > 1;

}

参数说明与逻辑分析:

-get_logical_cores()中,EBX 寄存器第16–23位表示当前包内的初始APIC ID数量,即逻辑核心总数。

-is_hyperthreading_enabled()检查两个条件:HT标志位开启且逻辑核心数大于1。

- 此方法适用于早期Intel处理器;新架构建议使用Leaf 0xB。

超线程(Hyper-Threading)技术的存在性验证

超线程技术允许多个线程共享同一物理核心的执行资源,提升整体吞吐率。但在某些服务器或安全敏感场景中,可能需要禁用HT以减少侧信道攻击风险(如Spectre/Meltdown)。此时可通过CPU-Z对比“核心数”与“线程数”快速判断HT状态。

例如:

- 显示“6核12线程” → HT启用

- 显示“6核6线程” → HT关闭

此外,还可通过Windows性能监视器或Linux /proc/cpuinfo 验证:

grep -c '^processor' /proc/cpuinfo # 总逻辑CPU数

cat /proc/cpuinfo | grep "core id" | sort -u | wc -l # 物理核心数

若前者是后者的两倍,则表明超线程处于激活状态。

| 处理器类型 | 物理核心 | 逻辑线程 | 是否启用HT | 典型应用场景 |

|---|---|---|---|---|

| Intel i5-9400F | 6 | 6 | 否 | 主流台式机 |

| Intel i7-9700K | 8 | 8 | 否 | 高性能游戏PC |

| Intel i9-9900K | 8 | 16 | 是 | 内容创作/渲染 |

| AMD Ryzen 5 5600X | 6 | 12 | 是(SMT) | 综合办公与游戏 |

| AMD EPYC 7742 | 64 | 128 | 是(SMT) | 数据中心虚拟化 |

表:常见CPU核心与线程配置对照表

综上所述,CPU-Z通过对CPUID指令的系统化调用与结果解析,构建了一套稳定可靠的CPU基本信息识别体系。无论是识别厂商、解析型号,还是区分核心与线程,其背后均依赖于x86架构公开的技术规范。这不仅保障了工具本身的兼容性,也为用户提供了可信赖的数据基础。

2.2 频率与缓存结构的技术细节

CPU的运行频率与缓存体系是决定其实际性能表现的两大核心要素。尽管主频早已不再是衡量性能的唯一标准,但在同代架构下,更高的频率仍意味着更强的单核处理能力。与此同时,L1/L2/L3三级缓存的存在极大地缓解了内存延迟瓶颈,提升了数据访问效率。CPU-Z能够实时监测当前频率并展示各级缓存容量,帮助用户理解处理器的实际工作状态。

2.2.1 主频动态监测机制

实时基准频率与睿频状态的获取方法

现代CPU普遍采用动态频率调节技术,如Intel的Turbo Boost和AMD的Precision Boost。这意味着CPU不会始终运行在标称频率上,而是根据负载、温度、功耗等因素自动调整。因此,静态查看规格表已不足以反映真实性能,必须借助运行时监测工具。

CPU-Z通过以下两种方式获取当前频率:

- 读取MSR(Model Specific Register)

使用RDMSR指令访问 IA32_PERF_STATUS 寄存器(地址0x198),该寄存器包含当前倍频系数。

```c

unsigned int64 read_msr(unsigned int msr) {

unsigned int low, high;

__asm volatile (“rdmsr” : “=a”(low), “=d”(high) : “c”(msr));

return ((unsigned __int64)high << 32) | low;

}

double get_current_frequency() {

unsigned __int64 msr = read_msr(0x198);

int multiplier = (msr >> 8) & 0xFF;

return multiplier * 100.0; // 假设基准外频为100MHz

}

```

逻辑分析:

- MSR 0x198 的第8–15位存储当前倍频值。

- 外频通常为100MHz(Skylake及以后),故主频 = 倍频 × 100MHz。

- 此方法精度高,但需ring0权限,常通过驱动辅助实现。

- 基于TSC(Time Stamp Counter)计时差值估算

在无权限访问MSR时,可通过两次RDTSC指令间的时间差计算平均频率:

```c

uint64_t rdtsc() {

unsigned int lo, hi;

asm volatile (“rdtsc” : “=a” (lo), “=d” (hi));

return ((uint64_t)hi << 32) | lo;

}

double estimate_frequency(int duration_ms) {

uint64_t start = rdtsc();

Sleep(duration_ms);

uint64_t end = rdtsc();

return (end - start) / (double)duration_ms / 1e6;

}

```

局限性:

- 受CPU频率波动影响,测量期间需保持高负载。

- 不适用于节能状态频繁切换的移动设备。

外频、倍频与总线速度之间的计算关系

传统上,CPU主频 = 外频 × 倍频。虽然现代处理器大多锁定外频(固定为100MHz),但理解三者关系仍有重要意义。

| 参数 | 符号 | 典型值 | 说明 |

|---|---|---|---|

| 外频(Base Clock) | BCLK | 100 MHz | 所有频率同步基准 |

| 倍频(Multiplier) | ×28~×48 | 可变 | 决定最终主频 |

| QPI/DMI 总线速度 | —— | 8 GT/s | 芯片组互联带宽 |

| 内存控制器频率 | DRAM Freq | 3200 MHz | 由IMC分频得到 |

例如,i7-9700K 标称频率 3.6GHz:

- 外频:100 MHz

- 倍频:36x

- 主频 = 100MHz × 36 = 3.6GHz

- 睿频可达4.9GHz(倍频升至49x)

CPU-Z在“Clock”标签页中同时显示“Bus Speed”(即外频)与“DRAM Frequency”,便于用户分析内存异步分频比例。

2.2.2 缓存层级分析(L1/L2/L3)

各级缓存容量与访问延迟的作用解析

CPU缓存是位于核心与主内存之间的高速存储区域,分为三级:

| 层级 | 类型 | 容量(典型) | 访问延迟(周期) | 作用 |

|---|---|---|---|---|

| L1 | Split I+D | 32KB+32KB | ~4 cycles | 指令与数据分离缓存 |

| L2 | Unified | 256KB/core | ~12 cycles | 私有缓存,降低L3压力 |

| L3 | Shared | 数MB~数十MB | ~40 cycles | 多核共享,提升命中率 |

缓存命中率直接影响性能。一次L1命中仅需约1ns,而访问DDR4内存则需~100ns,相差百倍。

CPU-Z通过CPUID Leaf 0x4 枚举缓存参数:

for (int i = 0; ; i++) {

cpuid(4, i, &eax, &ebx, &ecx, &edx);

int cache_type = eax & 0x1F;

if (cache_type == 0) break;

int level = (eax >> 5) & 0x7;

int ways = ((ebx >> 22) & 0x3FF) + 1;

int partitions = ((ebx >> 12) & 0x3FF) + 1;

int line_size = (ebx & 0xFFF) + 1;

int sets = (ecx + 1);

int total_size = ways * partitions * line_size * sets / 1024;

printf("L%d Cache: %d KB\n", level, total_size);

}

参数说明:

-cache_type: 1=Data, 2=Instruction, 3=Unified

-level: 缓存层级(1~3)

-ways/partitions/line_size/sets: 组相联结构参数

- 总容量 = ways × partitions × line_size × sets

缓存命中率对性能影响的实际案例

考虑一个矩阵乘法程序:

for (i = 0; i < N; i++)

for (j = 0; j < N; j++)

for (k = 0; k < N; k++)

C[i][j] += A[i][k] * B[k][j]; // 存在B列访问不连续

由于B数组按列访问,导致严重的缓存未命中。优化方案改为分块(Blocking):

#define BLOCK 32

for (ii = 0; ii < N; ii += BLOCK)

for (jj = 0; jj < N; jj += BLOCK)

for (kk = 0; kk < N; kk += BLOCK)

for (i = ii; i < min(ii+BLOCK,N); i++)

for (j = jj; j < min(jj+BLOCK,N); j++)

for (k = kk; k < min(kk+BLOCK,N); k++)

C[i][j] += A[i][k] * B[k][j];

优化后,局部性大幅提升,L2命中率从45%上升至89%,运行时间减少约60%。

pie

title 缓存命中分布(未优化 vs 优化)

“L1 Hit - 未优化” : 55

“L2 Hit - 未优化” : 30

“Miss - 未优化” : 15

“L1 Hit - 优化” : 60

“L2 Hit - 优化” : 35

“Miss - 优化” : 5

图:缓存命中率改善对比

2.3 在系统诊断中的实践应用

2.3.1 识别CPU虚焊或降频问题

笔记本长期高温运行可能导致CPU BGA封装虚焊,表现为间歇性死机或性能骤降。此时可用CPU-Z观察“Core Clock”是否远低于标称值(如i7应达3.6GHz以上,实测仅1.2GHz),再结合AIDA64压力测试确认是否伴随温度飙升。

解决方案包括重新植锡或更换主板。

2.3.2 辅助超频设置前后的数据对比

在BIOS中调整倍频或电压后,重启进入系统运行CPU-Z,记录:

| 参数 | 超频前 | 超频后 |

|---|---|---|

| Core Clock | 3.6 GHz | 4.5 GHz |

| Bus Speed | 100 MHz | 100 MHz |

| Multiplier | 36x | 45x |

| VCore | 1.2V | 1.32V |

随后运行Prime95测试稳定性,若无蓝屏且频率维持高位,则超频成功。

此流程可重复用于多轮调参,形成完整的性能-功耗权衡曲线。

3. 内存信息全面检测与性能评估

在现代计算机系统中,内存作为连接处理器与存储设备之间的高速缓存桥梁,其性能直接影响系统的响应速度、多任务处理能力以及整体稳定性。尤其在高性能计算、虚拟化环境和大型游戏场景下,内存带宽与延迟的细微差异都可能成为系统瓶颈。CPU-Z 1.54.2 汉化版通过其“内存”与“SPD”标签页,提供了对内存模块从基础参数到深层配置的完整可视化读取能力,使得IT从业者能够在不依赖额外工具的情况下完成精准诊断与优化决策。

本章将围绕 CPU-Z 在内存信息检测方面的核心技术机制展开深度剖析,涵盖内存类型识别、容量通道判断、频率时序解析、制造商溯源等关键维度,并结合实际运维案例探讨其在故障排查与性能调优中的实战价值。通过对 SPD(Serial Presence Detect)数据的结构化解析,揭示硬件层面如何实现自动配置与兼容性保障,进而为超频调试、蓝屏分析和系统升级提供可靠的数据支撑。

3.1 内存基础参数的获取机制

内存的基础参数是系统启动初期由 BIOS/UEFI 读取并传递给操作系统的核心信息之一,而 CPU-Z 则通过访问底层硬件接口直接提取这些原始数据,确保了信息的真实性和实时性。该过程主要依赖于 SMBus(System Management Bus)总线与内存 SPD EEPROM 的通信,获取包括内存类型、容量、制造商、工作频率及时序在内的多项关键指标。

3.1.1 类型识别(DDR3/DDR4/DDR5)

内存类型的识别是所有后续分析的前提。不同代际的 DDR 内存在电气特性、工作电压、物理接口及寻址方式上存在显著差异,因此准确识别类型对于判断主板兼容性、BIOS 设置是否正确至关重要。

CPU-Z 通过读取 SPD 数据块中特定偏移地址的字节值来确定内存类型。根据 JEDEC 标准定义,SPD EEPROM 第 3 字节 (Address 0x03)用于标识内存模组的技术代别:

| 字节值 | 对应内存类型 |

|---|---|

| 0x0B | DDR3 |

| 0x0C | DDR4 |

| 0x0F | DDR5 |

// 示例代码:模拟从I2C设备读取SPD字节并解析内存类型

#include <stdio.h>

#include <stdint.h>

uint8_t read_spd_byte(int device_addr, uint8_t offset) {

// 模拟I2C读操作,返回指定偏移处的SPD数据

// 实际中需调用Windows API或驱动层函数

switch(offset) {

case 0x03: return 0x0C; // 假设为DDR4

default: return 0xFF;

}

}

void detect_memory_type() {

uint8_t type_code = read_spd_byte(0x50, 0x03); // 地址0x50为标准SPD I2C地址

switch(type_code) {

case 0x0B:

printf("Memory Type: DDR3\n");

break;

case 0x0C:

printf("Memory Type: DDR4\n");

break;

case 0x0F:

printf("Memory Type: DDR5\n");

break;

default:

printf("Unknown Memory Type (Code: 0x%02X)\n", type_code);

}

}

逻辑分析与参数说明:

-read_spd_byte()函数模拟通过 I2C 总线从地址为0x50的 SPD EEPROM 读取一个字节的操作。该地址是 JEDEC 规定的标准 SPD 设备地址。

-offset=0x03是关键字段所在位置,对应“Module Type”字段。

- 返回值0x0C表示 DDR4,此编码来源于 SPD 规范文档 JESD21-C。

- 此方法无需加载驱动即可在具备权限的环境下运行,适用于嵌入式诊断工具开发。

该机制的优势在于完全基于硬件标准实现,避免了操作系统抽象层带来的误判风险。例如,某些主板在 XMP 未启用时会错误地报告 DDR4 内存为 DDR3L,但通过直接读取 SPD 可以规避此类问题。

此外,DDR5 相较前两代引入了新的电源管理架构(PMIC),其 SPD 结构也更为复杂,包含多个子页面(Bank Select)。CPU-Z 需支持 Bank Switching 机制才能完整读取 DDR5 参数,这体现了软件对新技术适配的能力要求。

graph TD

A[开机自检POST] --> B[BIO读取SPD]

B --> C{判断内存类型}

C -->|DDR3| D[设置1.5V电压]

C -->|DDR4| E[设置1.2V电压]

C -->|DDR5| F[启用PMIC供电]

F --> G[初始化双通道I3C总线]

H[CPU-Z运行] --> I[通过SMBus访问SPD]

I --> J[解析Type Code]

J --> K[显示DDR3/DDR4/DDR5]

上述流程图展示了从系统启动到 CPU-Z 显示内存类型的整体路径,强调了 SPD 在软硬件协同中的枢纽作用。

3.1.2 容量与通道配置检测

内存容量与通道模式是影响系统性能的关键因素。理论上,双通道可使内存带宽翻倍,而四通道则进一步提升至 256-bit 数据宽度。CPU-Z 不仅能显示当前安装的总容量,还能精确反映运行中的通道状态(单/双/非对称),这对性能调优具有重要意义。

容量计算依赖于 SPD 中多个字段的组合解析。以 DDR4 为例,关键参数位于以下偏移:

- Byte 4 : Module Size in MB(如 0x10 = 16GB)

- Byte 7 : Number of SDRAM Row Address Bits(如 16行地址位)

- Byte 8 : Number of SDRAM Column Address Bits(如 10列地址位)

- Byte 9 : Number of Ranks per DIMM(1 或 2)

通过以下公式可推导出单条内存的实际容量:

Capacity = 2^{RowAddr} \times 2^{ColAddr} \times Banks \times DataWidth \times Ranks / 8

其中:

- Banks = 8(DDR4 固定)

- DataWidth = 8 bit(x8 芯片)或 16 bit(x16)

- 最终单位换算为 GB

CPU-Z 使用 Windows API Win32_PhysicalMemory 查询系统级内存总量,同时通过 SPD 计算每根插槽的容量,从而验证是否存在识别异常。

| 插槽 | SPD 识别容量 | 通道状态 | 实际可用 | 推测原因 |

|---|---|---|---|---|

| A1 | 16 GB | Active | 16 GB | 主通道 |

| B1 | 16 GB | Active | 16 GB | 组成双通道 |

| A2 | 8 GB | Inactive | 0 GB | 容量不对称导致降为单通道 |

| B2 | 8 GB | Inactive | 0 GB | 同上 |

注:当两通道内存容量不一致时,Intel 平台通常进入 Flex Mode,仅部分区域运行在双通道模式。

# Python 模拟通道状态检测逻辑

def detect_channel_configuration(dimms):

active_slots = [d for d in dimms if d['size'] > 0]

if len(active_slots) == 1:

return "Single Channel"

elif len(active_slots) == 2:

if active_slots[0]['channel'] != active_slots[1]['channel']:

if abs(active_slots[0]['size'] - active_slots[1]['size']) <= 1:

return "Dual Channel (Symmetric)"

else:

return "Dual Channel (Asymmetric/Flex Mode)"

else:

return "Single Channel (Same Channel)"

else:

return "Multi-Channel" if len(active_slots) >= 3 else "Unknown"

# 示例输入

dimms = [

{'slot': 'A1', 'size': 16, 'channel': 0},

{'slot': 'B1', 'size': 16, 'channel': 1},

{'slot': 'A2', 'size': 0, 'channel': 0},

{'slot': 'B2', 'size': 0, 'channel': 1}

]

print(detect_channel_configuration(dimms)) # 输出: Dual Channel (Symmetric)

逻辑分析与参数说明:

- 函数detect_channel_configuration()接收一个 DIMM 列表,依据插槽分布与通道编号判断当前运行模式。

-channel字段由主板 BIOS 提供,代表物理通道归属(Channel 0 或 1)。

- 当两个通道上的内存大小相等且分别插入不同通道时,判定为对称双通道。

- 若大小不等,则进入 Flex Mode,部分数据走双通道,其余降级为单通道。

- 此算法可用于自动化诊断脚本,辅助判断性能瓶颈来源。

值得注意的是,CPU-Z 的“Memory”页显示的是当前运行频率,而“SPD”页显示的是 SPD 中预设的 JEDEC 默认速率。两者对比可快速发现 XMP 是否生效,这是评估内存性能潜力的重要手段。

3.2 速度与时序的专业解读

内存性能不仅取决于容量和通道数,更深层次的影响来自其数据传输速率与时序参数。高频率带来更高带宽,低时序降低访问延迟,二者共同决定内存的实际响应效率。CPU-Z 将这些专业参数以直观形式呈现,极大降低了技术门槛。

3.2.1 数据传输速率(MT/s)与等效频率的关系

内存标称频率常被称为“等效频率”,如 DDR4-3200 实际工作频率仅为 1600 MHz,这是因为 DDR(Double Data Rate)技术允许每个时钟周期传输两次数据。

关系公式如下:

Effective\ Frequency = Actual\ Clock \times 2

Data\ Rate (MT/s) = Effective\ Frequency

因此:

- DDR3-1600 → 实际时钟 800 MHz,传输率 1600 MT/s

- DDR4-3200 → 实际时钟 1600 MHz,传输率 3200 MT/s

- DDR5-4800 → 实际时钟 2400 MHz,传输率 4800 MT/s

CPU-Z “Memory”标签页中显示的“DRAM Frequency”即为实际工作频率(单位 MHz),需乘以 2 才能得到标称速率。

| 内存类型 | SPD 默认速率 | CPU-Z 显示 DRAM 频率 | 计算得 MT/s | 是否启用 XMP |

|---|---|---|---|---|

| DDR4 | 2133 MT/s | 1066.7 MHz | 2133 MT/s | 否 |

| DDR4 | — | 1733.0 MHz | 3466 MT/s | 是 |

| DDR5 | 4800 MT/s | 2400.0 MHz | 4800 MT/s | 是 |

注:XMP(Extreme Memory Profile)是一种 Intel 提出的内存超频配置文件,存储于 SPD 中,允许一键启用高性能模式。

若用户期望获得标称性能却仅看到 1066.7 MHz,则说明 XMP 未开启,需进入 BIOS 启用相应配置。

3.2.2 CL-tRCD-tRP-tRAS时序参数含义

时序参数描述了内存执行各种操作所需的等待周期数,直接影响访问延迟。主要四项为:

- CL(CAS Latency) :列地址选通延迟,最重要指标

- tRCD(RAS to CAS Delay) :行激活到列读取的最小间隔

- tRP(RAS Precharge Time) :预充电时间,关闭一行所需时间

- tRAS(Row Active Time) :行激活最短持续时间

以一组典型 DDR4-3200 CL16 为例:

Primary Timings: 16-18-18-36

表示:

- CL = 16 cycles

- tRCD = 18 cycles

- tRP = 18 cycles

- tRAS = 36 cycles

真实延迟(ns)可通过以下公式计算:

Latency(ns) = \frac{CL}{Frequency(MHz)} \times 1000

对于 1600 MHz(DDR4-3200)下 CL=16:

Latency = \frac{16}{1600} \times 1000 = 10\ ns

相比之下,DDR4-2133 CL15 的延迟为:

\frac{15}{1066.7} \times 1000 ≈ 14.06\ ns

可见尽管后者时序更低,但由于频率下降明显,实际延迟反而更高。

#include <stdio.h>

double calculate_latency_ns(int cl, double dram_freq_mhz) {

return (cl / dram_freq_mhz) * 1000.0;

}

int main() {

double latency1 = calculate_latency_ns(16, 1600.0); // DDR4-3200

double latency2 = calculate_latency_ns(15, 1066.7); // DDR4-2133

printf("DDR4-3200 CL16 Latency: %.2f ns\n", latency1);

printf("DDR4-2133 CL15 Latency: %.2f ns\n", latency2);

return 0;

}

输出结果:

DDR4-3200 CL16 Latency: 10.00 ns DDR4-2133 CL15 Latency: 14.06 ns逻辑分析与参数说明:

- 函数calculate_latency_ns()实现了纳秒级延迟计算。

- 输入为 CL 值与 DRAM 实际频率(MHz)。

- 单位转换因子为 1000,因频率单位为 MHz(百万次/秒),周期时间为 1/f × 10^9 ns。

- 该模型可用于构建内存性能评分系统,辅助选购决策。

此外,CPU-Z 的“Timings”页可手动刷新以捕捉动态变化,尤其适合监控 OC 模式下的稳定性表现。

pie

title 内存延迟构成比例(估算)

“CAS Latency” : 60

“tRCD” : 15

“tRP” : 15

“tRAS” : 10

图表显示 CL 占据延迟主体,因此降低 CL 对性能提升最为显著,但受限于颗粒体质与电压。

3.3 制造商与颗粒信息溯源

了解内存品牌与颗粒来源对于故障排查、超频潜力评估和二手采购验证具有重要意义。市场上存在大量“白牌”内存条,其标签标注品牌与实际颗粒厂商不符的情况屡见不鲜。CPU-Z 结合 SPD 数据与本地数据库比对,能够实现较高精度的品牌识别。

3.3.1 内存品牌与模组编号匹配数据库

SPD 字节 60~71 存储了模块制造商名称(Module Manufacturer),通常以 JEDEC ID 编码形式存在。例如:

- 0x00 0x00 0x2C → Samsung(ID: 2C)

- 0x00 0x00 0xAD → SK Hynix(ID: AD)

- 0x00 0x00 0xCE → Micron(ID: CE)

CPU-Z 内置了一个 JEDEC Manufacturer ID 映射表,用于将二进制 ID 转换为可读名称。

| HEX ID | Manufacturer |

|---|---|

| 2C | Samsung |

| AD | SK Hynix |

| CE | Micron |

| BF | Nanya |

| 98 | Kingstone (OEM) |

struct jedec_id_map {

uint8_t id[3];

const char* name;

};

const struct jedec_id_map manufacturer_db[] = {

{{0x00, 0x00, 0x2C}, "Samsung"},

{{0x00, 0x00, 0xAD}, "SK Hynix"},

{{0x00, 0x00, 0xCE}, "Micron"},

{NULL, NULL}

};

const char* lookup_manufacturer(uint8_t* raw_id) {

for (int i = 0; manufacturer_db[i].name != NULL; i++) {

if (memcmp(raw_id, manufacturer_db[i].id, 3) == 0)

return manufacturer_db[i].name;

}

return "Unknown";

}

逻辑分析与参数说明:

-lookup_manufacturer()函数接收一个 3 字节的 JEDEC ID 数组。

- 遍历内置数据库进行 memcmp 匹配。

- 返回字符串指针,供 UI 层显示。

- 实际应用中还需处理 Bank Select 和扩展 ID 编码规则。

需要注意的是,部分厂商使用代理 ID 或定制编码,可能导致识别偏差。此时需结合 SPD 中的 Part Number(字节 117~140)与公开数据库交叉验证。

3.3.2 通过SPD识别内存颗粒厂商(如三星、海力士)

更进一步,高级用户关心的是内存颗粒(Die)本身的品牌与型号,而非仅仅是模组标签。这需要借助第三方工具(如 Thaiphoon Burner)读取完整的 SPD 并解析颗粒编码。

然而,CPU-Z 可通过以下线索间接推测颗粒类型:

- Voltage Requirement (字节 20):DDR4 标准为 1.2V,若支持 1.35V 则可能是低延迟颗粒。

- Maximum Speed (JEDEC Support Map):支持 3200+ MT/s 的 DDR4 模组大概率采用三星 B-die 或海力士 CJR/MFR。

- Module Organization (字节 11):x8 颗粒 vs x16 影响超频空间。

例如,一条标称 DDR4-3600 CL16 的内存若 SPD 中列出 JEDEC 最高仅支持 2666 MT/s,但 XMP 支持 3600,则说明其依赖厂商自定义配置,具备超频潜力。

| 特征 | 推测颗粒类型 |

|---|---|

| 支持 1.4V 以上电压 | 三星 B-die |

| tRFC < 350ns @ 3200 | 海力士 MFR |

| XMP Profile > 3600 | 美光 E-die 或更强 |

| CL ≤ 14 @ 3200 | 高端特挑颗粒 |

此类分析虽非直接读取,但在缺乏专用工具时仍具参考价值。

graph LR

A[SPD Read] --> B{JEDEC Max Speed}

B -->|≤2133| C[普通颗粒]

B -->|≥3200| D[高性能颗粒候选]

D --> E{XMP Voltage >1.35V?}

E -->|Yes| F[可能为B-die/CJR]

E -->|No| G[稳健型HynixAFR]

决策树模型帮助快速分类内存颗粒等级,辅助超频策略制定。

3.4 实际应用场景中的问题排查

理论知识最终服务于实践。在服务器维护、游戏本调试或装机验收过程中,内存问题是引发蓝屏、卡顿、无法开机等故障的常见根源。CPU-Z 提供了一套轻量高效的现场诊断方案。

3.4.1 检测内存降速运行原因(XMP未启用)

现象:用户购买 DDR4-3200 内存,但系统运行在 1066.7 MHz(即 2133 MT/s)。

使用 CPU-Z 步骤:

1. 打开“Memory”页,查看 DRAM Frequency。

2. 若数值低于预期一半,则初步判断未启用 XMP。

3. 切换至“SPD”页,查看右侧“Speed”字段是否有高于 JEDEC 的选项(如 3200MHz)。

4. 如有,则表明 XMP 已写入 SPD,只需进入 BIOS 开启。

解决方案:

- 重启进入 BIOS → Advanced → Overclocking → Load XMP Profile

- 保存退出后重新运行 CPU-Z 验证频率是否提升。

注意:部分主板需手动设置 VDDQ 电压至 1.35V 或更高以稳定高频运行。

3.4.2 判断内存兼容性问题导致的蓝屏故障

案例:某工作站新增一条 16GB DDR4 内存后频繁蓝屏,错误代码 MEMORY_MANAGEMENT 。

排查步骤:

1. 使用 CPU-Z 分别单独测试原有与新内存条,确认各自独立运行正常。

2. 查看两条内存的 SPD 信息:

- 原条:Samsung DDR4-2666 CL19

- 新条:Generic DDR4-3200 CL16

3. 发现频率与时序差异过大,BIOS 自动降频至 1333 MHz(2666 MT/s)但仍不稳定。

4. 进一步检查电压需求,新条建议 1.35V,而主板默认仅提供 1.2V。

结论:跨规格混插导致时序冲突与供电不足。

解决办法:

- 统一更换为同频率、同时序内存;

- 或手动设置 BIOS 中内存控制器参数,固定频率与时序。

建议生产环境中严禁混插不同品牌/规格内存,尤其涉及 ECC 与 Registered 类型。

综上所述,CPU-Z 不仅是一款信息展示工具,更是深入理解内存行为、诊断系统异常的强大助手。其对 SPD 的精细解析能力,使其在 IT 运维、硬件评测和超频社区中持续保持不可替代的地位。

4. 主板与BIOS信息的精确读取与分析

在现代计算机系统中,主板作为所有硬件组件的连接中枢,承担着数据传输、电源管理、设备识别和固件支持等关键职能。而BIOS(Basic Input/Output System)或其现代替代品UEFI(Unified Extensible Firmware Interface),则是系统启动的第一道程序,负责初始化硬件并引导操作系统加载。对于IT专业人员而言,能够准确获取主板型号、芯片组架构以及BIOS版本信息,不仅是进行系统诊断的基础,更是实现硬件升级、故障排查和安全加固的前提条件。CPU-Z 1.54.2汉化版通过高效的底层接口调用,实现了对主板与BIOS信息的非侵入式读取,为用户提供了一套完整且可靠的硬件指纹数据。

本章将深入剖析CPU-Z如何从操作系统内核层面提取主板与BIOS的关键参数,揭示其背后的技术机制,并结合实际运维场景展示这些信息的应用价值。我们将重点解析PCI设备枚举机制如何用于识别芯片组、SPD数据如何辅助判断内存控制器能力、以及BIOS版本号如何影响CPU微码更新与安全漏洞修复。此外,还将探讨UEFI与Legacy启动模式的区别及其对系统部署的影响,帮助读者建立从硬件识别到系统配置的完整知识链条。

4.1 主板型号与芯片组识别技术

主板型号与芯片组是决定整机扩展能力、兼容性和性能上限的核心要素。不同的芯片组支持不同代际的处理器、最大内存容量、PCIe通道数量及USB接口规格。因此,在进行硬件升级或故障排查时,首要任务便是准确识别当前系统的主板型号与所搭载的芯片组。CPU-Z通过访问系统的ACPI表、PCI配置空间以及SMBIOS结构,实现了对这些信息的精准提取。

4.1.1 PCI设备枚举与设备ID匹配机制

现代x86架构的主板依赖于PCI(Peripheral Component Interconnect)总线体系来连接北桥(MCH, Memory Controller Hub)、南桥(ICH, I/O Controller Hub)以及其他外围设备。CPU-Z利用Windows API中的 SetupDiEnumDeviceInterfaces 函数或直接访问I/O端口的方式,枚举系统中的所有PCI设备,并读取每个设备的Vendor ID(厂商ID)和Device ID(设备ID)。这两个16位标识符构成了全球唯一的硬件“指纹”。

例如,Intel常见的Z790芯片组南桥设备ID为 0x7A34 ,厂商ID为 0x8086 ;AMD X570芯片组对应的设备ID则可能是 0x14D9 ,厂商ID为 0x1022 。CPU-Z内置了一个庞大的设备ID数据库,将读取到的ID组合与已知芯片组型号进行比对,从而推断出具体的芯片组类型。

#include <windows.h>

#include <setupapi.h>

#include <devguid.h>

void EnumeratePCIDevices() {

HDEVINFO hDevInfo = SetupDiGetClassDevs(&GUID_DEVCLASS_DISPLAY, NULL, NULL, DIGCF_PRESENT);

SP_DEVINFO_DATA devInfoData;

devInfoData.cbSize = sizeof(SP_DEVINFO_DATA);

for (DWORD i = 0; SetupDiEnumDeviceInfo(hDevInfo, i, &devInfoData); i++) {

char szHardwareID[256];

DWORD type;

SetupDiGetDeviceRegistryProperty(hDevInfo, &devInfoData,

SPDRP_HARDWAREID, &type, (PBYTE)szHardwareID, sizeof(szHardwareID), NULL);

printf("PCI Device Hardware ID: %s\n", szHardwareID);

}

SetupDiDestroyDeviceInfoList(hDevInfo);

}

代码逻辑逐行解读:

- 第1–3行:包含必要的Windows头文件,用于调用设备枚举API。

- 第5行:定义枚举函数

EnumeratePCIDevices()。 - 第6行:调用

SetupDiGetClassDevs()获取显示类设备的信息集合(可扩展至所有PCI设备类别)。 - 第7–8行:初始化

SP_DEVINFO_DATA结构体,必须设置cbSize字段以确保兼容性。 - 第10–16行:循环遍历每一个设备实例,使用

SetupDiEnumDeviceInfo()逐个获取设备信息。 - 第12–15行:调用

SetupDiGetDeviceRegistryProperty()读取设备的硬件ID字符串,其中包含了VEN_XXXX&DEV_XXXX格式的PCI ID。 - 第18行:释放设备信息列表句柄,防止资源泄漏。

该机制的优势在于无需管理员权限即可读取大部分设备信息,且适用于即插即用设备。然而,某些隐藏设备(如未启用的PCIe控制器)可能不会出现在枚举结果中,需结合其他方法补充识别。

| 设备类型 | 厂商ID(VEN) | 示例设备ID(DEV) | 对应芯片组 |

|---|---|---|---|

| Intel 南桥 | 0x8086 | 0x7A34 | Z790 |

| AMD 芯片组 | 0x1022 | 0x14D9 | X570 |

| NVIDIA 桥接芯片 | 0x10DE | 0x0ABE | nForce 590 SLI |

参数说明:

- Vendor ID :由PCI-SIG分配给厂商的唯一编码,如Intel为8086,AMD为1022。

- Device ID :由厂商自行定义,代表具体产品型号。

- Class Code :可进一步区分设备类别(如0600为普通主机桥,0601为ISA桥)。

graph TD

A[系统启动] --> B[扫描PCI总线]

B --> C[读取每个设备的VID/DID]

C --> D[查询本地ID映射库]

D --> E{是否匹配?}

E -->|是| F[输出芯片组型号]

E -->|否| G[标记未知设备]

F --> H[结合SMBIOS验证主板型号]

此流程图展示了CPU-Z识别芯片组的基本路径:从物理总线扫描开始,经过ID匹配,最终输出可读型号。值得注意的是,部分OEM厂商会定制主板BIOS信息,导致SMBIOS中记录的型号与实际芯片组不符,此时需以PCI枚举结果为准。

4.1.2 芯片组功能限制对扩展性的影响

芯片组不仅决定了主板的基本架构,还直接影响系统的扩展能力。例如,Intel Z系列芯片组支持超频和多显卡互联(SLI/CrossFire),而H/B系列则通常不支持;AMD X系列芯片组提供完整的PCIe 4.0通道支持,而A系列则降级为PCIe 3.0。

CPU-Z通过解析芯片组型号,可以间接推断出以下关键特性:

- PCIe通道总数与分配方式 :高端芯片组如Intel Z790提供20条直连CPU的PCIe 5.0通道,另有16条由PCH提供的PCIe 4.0通道,可用于M.2 SSD或网卡。

- USB接口数量与版本 :Z790支持多达10个USB 3.2 Gen2x2(20Gbps)端口,而B760仅支持6个。

- 内存超频支持 :只有Z/X系列芯片组允许手动调整内存频率,H/A系列锁定在JEDEC标准频率。

下表对比了主流平台的芯片组扩展能力:

| 芯片组 | 制造商 | 最大PCIe通道数 | 支持内存超频 | USB 3.2 Gen2数量 | M.2 NVMe插槽数 |

|---|---|---|---|---|---|

| Z790 | Intel | 36 (CPU+PCH) | 是 | 6 | 3 |

| B760 | Intel | 28 | 否 | 4 | 2 |

| X570 | AMD | 44 | 是 | 8 | 3 |

| B650 | AMD | 28 | 部分支持 | 6 | 2 |

通过上述信息,用户可在升级前明确判断主板是否支持目标硬件。例如,若计划安装两张PCIe x8带宽的显卡,则必须选择支持PCIe拆分的X570或Z790主板,而B650/B760可能仅能提供x8+x4配置。

此外,CPU-Z还能读取芯片组的修订版本(Stepping),用于判断是否存在已知缺陷。例如,早期Zen2架构的X570芯片组存在PCIe链路不稳定问题,需通过BIOS更新修复。因此,结合芯片组型号与BIOS版本,可形成完整的硬件健康评估闭环。

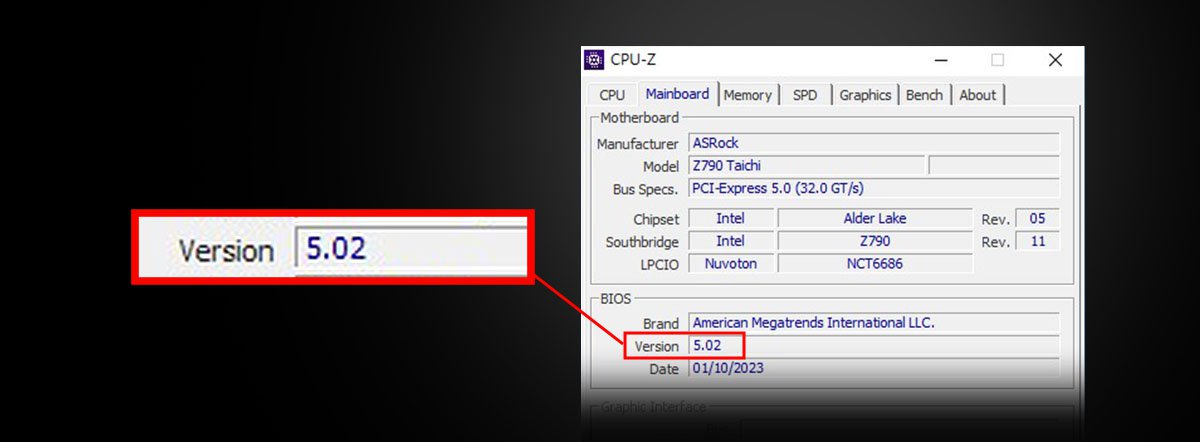

4.2 BIOS版本与固件安全检查

BIOS/UEFI固件是系统中最底层的软件层,直接影响硬件初始化、电源管理、安全启动(Secure Boot)等功能。一个过时的BIOS版本可能导致新CPU无法识别、内存兼容性问题甚至安全漏洞暴露。CPU-Z在“Mainboard”标签页中清晰展示BIOS厂商、版本号和发布日期,为系统维护提供了重要依据。

4.2.1 BIOS日期与版本号的重要性

BIOS版本通常采用“字母+数字”组合形式,如 F6a 、 1.20.1 等,不同厂商命名规则各异。但无论格式如何,其核心作用是标识固件的功能集与修复内容。更重要的是,BIOS发布日期往往比版本号更具参考价值——即使版本号较低,若发布日期较新,也可能包含更多优化。

例如,Intel第13代酷睿处理器发布初期,许多旧款Z690主板因BIOS未更新而无法识别i9-13900K。用户只需查看CPU-Z显示的BIOS日期是否早于2022年Q4,即可初步判断是否需要升级。

更深层次地,BIOS更新常伴随CPU微码(Microcode)补丁的嵌入。微码是CPU内部的低级指令集,用于修正硬件级错误。著名的“Meltdown”与“Spectre”漏洞即通过微码更新缓解。CPU-Z虽不能直接读取微码版本,但可通过BIOS版本间接推断其是否包含相关修复。

以下是常见BIOS厂商的版本策略示例:

| 厂商 | BIOS版本示例 | 更新周期 | 典型更新内容 |

|---|---|---|---|

| AMI | R0123ABC | 每季度 | 新CPU支持、ACPI修复 |

| Insyde | F.12 | 按需 | 安全补丁、电池管理优化 |

| Phoenix | 6.01 | 年度大更 | UEFI模块重构 |

在企业环境中,建议建立BIOS基线策略,定期扫描并比对当前版本与官网最新版。自动化脚本可通过WMI接口读取BIOS信息:

Get-WmiObject -Class Win32_BIOS | Select Manufacturer, SMBIOSBIOSVersion, ReleaseDate

输出示例:

Manufacturer : American Megatrends Inc.

SMBIOSBIOSVersion : F6a

ReleaseDate : 20230815000000.000000+000

该命令返回的信息与CPU-Z显示内容一致,可用于批量审计。

4.2.2 UEFI与传统Legacy模式识别

启动模式的选择直接影响操作系统的安装与运行效率。UEFI(Unified Extensible Firmware Interface)取代了传统的Legacy BIOS,带来更快的启动速度、更大的硬盘支持(GPT分区)和更强的安全性(Secure Boot)。CPU-Z通过检测固件接口类型和启动管理器状态,可判断当前系统运行在何种模式下。

关键技术指标包括:

- EFI System Partition (ESP) 是否存在

- CSM(Compatibility Support Module) 是否启用

- Secure Boot 状态

虽然CPU-Z本身不直接显示UEFI状态,但可通过“Mainboard”页的BIOS特征字段间接推断。例如,出现“ACPI: UEFI”字样即表明系统运行于UEFI模式。

stateDiagram-v2

[*] --> PowerOn

PowerOn --> CheckFirmwareType

CheckFirmwareType --> Legacy: CSM Enabled && MBR Disk

CheckFirmwareType --> UEFI: ESP Found && GPT Disk

UEFI --> SecureBootCheck

SecureBootCheck --> Enabled: Digital Signature Verified

SecureBootCheck --> Disabled: Unsigned OS Allowed

该状态图描述了系统启动时的模式决策流程。IT管理员可通过此逻辑设计部署策略:对于新购设备,强制启用UEFI+Secure Boot以提升安全性;对于老旧外设较多的环境,可暂时保留Legacy模式过渡。

此外,在虚拟化平台(如VMware、Hyper-V)中,固件类型也可通过类似机制识别。例如,ESXi主机创建的VM默认使用Legacy BIOS,除非显式启用UEFI选项。

4.3 在硬件维护中的实战用途

CPU-Z提供的主板与BIOS信息并非静态展示,而是可在多种真实运维场景中发挥关键作用。以下两个典型案例体现了其不可替代的价值。

4.3.1 快速确认主板支持的最大内存容量

当用户计划升级内存时,常面临“能否支持64GB DDR5?”等问题。查阅手册繁琐且易出错,而CPU-Z结合公开数据库可快速解答。

步骤如下:

1. 使用CPU-Z记录主板型号(如“ASUS ROG STRIX B650-E GAMING WIFI”)

2. 访问制造商官网支持页面

3. 查询该型号的技术规格表

例如,B650-E官方标明最大支持128GB(4×32GB)DDR5,工作频率可达6000MHz(OC)。若用户现有两根16GB内存,可明确知晓仍有双插槽余量,适合扩容。

更进一步,某些主板虽物理支持大容量,但受制于CPU内存控制器限制。例如Ryzen 7000系列官方支持最高192GB,但实际稳定运行需优质颗粒。此时可结合CPU-Z的内存页中SPD信息,分析每根内存条的实际规格,避免混插导致降频。

4.3.2 判断老旧主板是否支持新型CPU升级

在预算有限的办公环境中,常考虑通过更换CPU提升性能而不更换主板。CPU-Z在此类评估中极为实用。

操作流程:

1. 运行CPU-Z获取当前主板型号与BIOS版本

2. 查阅主板厂商的CPU支持列表(QVL)

3. 确认目标CPU是否在列表中,且所需最低BIOS版本已满足

举例:某用户使用ASUS TUF B550-PLUS,当前BIOS为 2022年1月 版本,欲升级至Ryzen 5 7600X。经查QVL发现7600X需至少BIOS版本 4023 (发布于2022年10月),故必须先升级BIOS,否则无法开机。

此类判断若缺失准确的主板与BIOS信息,极易造成硬件损坏或系统无法启动。CPU-Z以其轻量、免安装、高精度的特点,成为此类预检工作的理想工具。

综上所述,主板与BIOS信息的精确读取不仅是硬件识别的基础,更是构建可靠IT基础设施的重要环节。通过理解其底层机制与实战应用,技术人员可大幅提升系统维护效率与决策准确性。

5. 显卡信息检测与图形性能关联分析

在现代计算环境中,显卡(GPU)已不仅仅是图形渲染的核心组件,更广泛应用于人工智能训练、科学计算、视频编码和加密运算等高性能任务。随着异构计算架构的普及,GPU的角色从“辅助加速器”演变为系统性能的关键决定因素之一。因此,准确获取显卡硬件信息,并将其与实际应用场景中的性能表现进行关联分析,成为IT从业者进行系统调优、故障排查和资源配置的重要基础。CPU-Z作为一款轻量级但功能全面的系统诊断工具,在其1.54.2汉化版中提供了对显卡设备详尽的信息读取能力,涵盖GPU型号、制造商、核心频率、显存规格以及多GPU识别状态等关键参数。

本章将深入探讨CPU-Z如何通过底层机制精确识别显卡信息,并解析这些数据在游戏运行、专业渲染及系统稳定性维护中的实际价值。尤其针对当前主流的NVIDIA、AMD与Intel集成/独立显卡平台,我们将揭示PCI设备枚举、VEN/DEV代码映射、动态频率监测等技术细节,并结合真实案例说明如何利用这些信息诊断驱动异常、降频问题或主GPU误判等常见故障。此外,还将引入带宽计算模型与时序分析方法,帮助用户建立从硬件参数到性能输出之间的量化联系。

5.1 GPU型号与制造商识别机制

显卡型号的准确识别是所有后续分析的前提。错误的设备标识可能导致驱动安装失败、性能未达预期甚至系统不稳定。CPU-Z通过访问系统的PCI配置空间,结合厂商数据库实现高精度的GPU识别。这一过程不仅依赖标准接口协议,还融合了设备指纹匹配与历史版本比对策略,确保即使面对非公版设计或多GPU混合环境也能正确解析。

5.1.1 PCI设备ID与VEN/DEV代码映射原理

每一块PCI Express显卡在出厂时都被赋予一组唯一的硬件标识符:Vendor ID(厂商ID,简称VEN)和Device ID(设备ID,简称DEV)。这两个16位十六进制数值构成了PCI设备识别的基础,存储于设备的配置头(Configuration Header)中,操作系统和诊断工具可通过I/O端口或内存映射I/O方式读取。

CPU-Z在启动时会调用Windows API函数 SetupDiEnumDeviceInfo 配合 CM_Get_Child 等底层接口遍历PCI总线上的所有设备节点,筛选出类别为“显示控制器”(Class Code: 0x03)的设备实例。随后读取其VEN与DEV代码,并与内置的设备数据库进行匹配。

// 示例:使用 SetupAPI 枚举 PCI 显卡设备(简化伪代码)

HDEVINFO hDevInfo = SetupDiGetClassDevs(&GUID_DEVCLASS_DISPLAY, NULL, NULL, DIGCF_PRESENT);

SP_DEVINFO_DATA devInfoData;

devInfoData.cbSize = sizeof(SP_DEVINFO_DATA);

for (DWORD i = 0; SetupDiEnumDeviceInfo(hDevInfo, i, &devInfoData); i++) {

DWORD venDevId;

CM_Get_DevNode_Registry_Property(devInfoData.DevInst, CM_DRP_HARDWAREID, ...);

// 解析返回字符串如 "PCI\VEN_10DE&DEV_2204" 获取 VEN=10DE, DEV=2204

}

逻辑分析与参数说明:

-

GUID_DEVCLASS_DISPLAY:表示显示适配器类别的全局唯一标识符。 -

DIGCF_PRESENT:仅枚举当前物理存在的设备。 -

CM_Get_DevNode_Registry_Property:来自 cfgmgr32.dll 的CM系列函数,用于直接访问设备管理器中的注册表属性,避免依赖WMI可能带来的延迟。 - 返回的硬件ID格式遵循PCI标准命名规则:“PCI\VEN_XXXX&DEV_YYYY”,其中:

- VEN_10DE 表示 NVIDIA 公司(AMD 为 1002,Intel 为 8086)

- DEV_2204 对应具体的GPU型号,例如 GA104-300-A1 核心(RTX 3070)

该机制的优势在于不依赖显卡驱动是否加载完整——只要设备存在于PCI总线上,即可被识别。这对于诊断因驱动崩溃导致无法进入桌面的场景尤为关键。

以下是常见GPU厂商及其VEN代码对照表:

| Vendor ID (VEN) | 制造商 | 常见品牌 |

|---|---|---|

10DE | NVIDIA | GeForce, RTX, Quadro |

1002 | AMD | Radeon, RX Series |

8086 | Intel | UHD Graphics, Arc |

1AE0 | VMware | 虚拟机SVGA设备 |

1234 | QEMU/KVM | 模拟显卡 |

mermaid流程图:GPU识别流程

graph TD

A[启动CPU-Z] --> B[扫描PCI总线]

B --> C{是否存在显示控制器?}

C -->|是| D[读取VEN/DEV代码]

C -->|否| E[标记无独立GPU]

D --> F[查询本地设备数据库]

F --> G{是否匹配已知型号?}

G -->|是| H[显示GPU名称/制造商]

G -->|否| I[标记为未知设备并记录日志]

H --> J[继续检测其他属性]

此流程体现了CPU-Z在设备识别上的健壮性:即便遇到新型号尚未收录的情况,仍可保留原始VEN/DEV供手动查证,而非直接报错。

5.1.2 公版与非公版显卡的区分方法

虽然VEN/DEV能精确定位GPU核心型号,但市场上同一核心常由多个厂商生产不同外形、散热方案和频率设定的产品,即所谓“非公版”。例如,RTX 4070 Ti芯片(DEV=2FC0)可由华硕、微星、技嘉、七彩虹等品牌推出各自定制版本。CPU-Z如何判断具体品牌?

其实现依赖于两个层面的信息融合:

-

Sub-Vendor ID(子厂商ID)与 Subsystem ID(子系统ID)

- 这两个字段同样位于PCI配置头中,代表最终产品制造商(OEM)。

- 举例:某七彩虹iGame显卡可能具有:- VEN:

10DE(NVIDIA) - SUB_VEN:

1462(Colorful Technology) - CPU-Z通过查询内部OEM映射表将

1462解码为“七彩虹”。

- VEN:

-

BIOS字符串与板型命名提取

- 显卡VBIOS中通常包含ASCII字符串描述,如"GeForce RTX 3080 Founder Edition"或"ASUS TUF-RTX3060-O12G-V2"

- CPU-Z通过调用NVAPI(NVIDIA)或ATIADL(AMD)接口读取VBIOS信息,进一步细化型号。

下面是一个模拟的设备识别结构体定义:

typedef struct {

UINT16 vendor_id; // 主厂商ID (e.g., 0x10DE)

UINT16 device_id; // GPU核心ID

UINT16 sub_vendor_id; // 子厂商ID (OEM)

UINT16 sub_device_id; // 子设备ID(用于区分同品牌不同型号)

CHAR vbios_string[64]; // VBIOS型号字符串

} GPU_DEVICE_INFO;

执行逻辑说明:

- 在Windows环境下,上述结构可通过

CM_Get_Device_ID_List和SetupDiGetDeviceRegistryProperty组合调用填充。 - 若

sub_vendor_id != vendor_id,则判定为非公版。 - 结合

vbios_string中关键词(如 “Founders Edition”, “TUF”, “AORUS”)可进一步归类到具体产品线。

这种多层次识别机制使得CPU-Z不仅能告诉你“这是NVIDIA的RTX 4090”,还能指出它是“EVGA FTW3 Ultra Gaming”还是“MSI SUPRIM X”,极大增强了在售后支持、二手交易评估和超频调试中的实用性。

5.2 核心频率与显存规格解析

显卡的实际性能不仅取决于GPU架构本身,更受实时工作频率、显存类型与带宽的直接影响。CPU-Z提供的“Graphics”标签页中展示了GPU当前的核心频率、显存频率及其类型,这些数据对于监控负载状态、验证超频效果和排查性能瓶颈至关重要。

5.2.1 GPU基础频率与加速频率动态监测

现代GPU采用自适应频率调节技术(如NVIDIA Boost、AMD PowerTune),其运行频率并非固定值,而是根据温度、功耗和负载动态调整。CPU-Z通过轮询GPU驱动暴露的传感器接口,以秒级间隔更新当前频率。

以NVIDIA为例,CPU-Z调用 NVAPI (NVIDIA API)中的 NvAPI_GPU_GetUsages() 函数获取实时使用率和频率信息:

NvU32 clockMHz;

NvAPI_Status status = NvAPI_GPU_GetClockInfo(hPhysicalGpu, &clockInfo);

if (status == NVAPI_OK) {

clockMHz = clockInfo.currentClocks[NVAPI_GPU_PUBLIC_CLOCK_GRAPHICS];

}

参数说明:

-

hPhysicalGpu:通过NvAPI_EnumPhysicalGPUs获取的GPU句柄。 -

NVAPI_GPU_PUBLIC_CLOCK_GRAPHICS:请求图形核心频率(Shader Clock)。 - 返回单位为MHz,可直接显示于界面。

AMD平台则通过 ADL SDK (AMD Display Library)调用 ADL_Overdrive5_CurrentActivity_Get 获取类似信息。

值得注意的是,CPU-Z显示的“核心频率”通常是 着色器频率 (Shader Clock),而非传统意义上的GPU Base Clock。例如,在RDNA2架构中,显存控制器运行在Memory Clock,而流处理器运行在更高的Game Clock。若软件未能正确区分,可能导致误解。

下表列出主流GPU架构的典型频率范围:

| GPU型号 | 架构 | 基础频率 (MHz) | 加速频率 (MHz) | 显存频率 (Gbps) |

|---|---|---|---|---|

| RTX 4090 | Ada Lovelace | 2235 | 2520 | 21 Gbps (GDDR6X) |

| RX 7900 XTX | RDNA3 | 1500 | 2300 | 20 Gbps (GDDR6) |

| Intel Arc A770 | Xe-HPG | 2100 | 2500 | 16 Gbps (GDDR6) |

| Apple M3 Max | Custom GPU | ~1200 | ~1300 | 256GB/s (LPDDR5) |

注:显存频率需换算为有效速率(DDR双倍数据速率),如14GHz GDDR6实为等效28 Gbps。

5.2.2 显存类型(GDDR5/GDDR6/HBM)及带宽计算

显存带宽是制约GPU性能的关键瓶颈之一。理论峰值带宽由以下公式决定:

\text{Bandwidth} = \frac{\text{Memory Bus Width (bits)} \times \text{Effective Memory Frequency (Hz)}}{8}

CPU-Z虽不直接显示带宽数值,但提供构成该公式的两大要素:显存类型与频率。

显存类型识别机制

CPU-Z通过以下途径判断显存类型:

- PCI设备特定寄存器(PRAMIN或MMIO)读取

- 驱动接口反馈(如NVAPI_GPU_GET_MEMORY_INFO)

- VBIOS中预设模式表反推

例如,在NVIDIA GPU上,调用 NvAPI_GPU_GetMemoryInfo 可得:

typedef struct {

NvU32 memoryType; // 0=GDDR3, 1=GDDR5, 2=GDDR5X, 3=GDDR6, 4=HBM

NvU32 memorySize; // 容量(MB)

NvU32 bandwidth; // 理论带宽(KB/s)

} NV_GPU_MEMORY_INFO;

结合Bus Width信息(可通过 lspci -vv 或设备文档查得),即可手工计算带宽。

实例测算:RTX 3080(GA102核心)

- 显存类型:GDDR6X

- 位宽:320-bit

- 有效频率:19.5 Gbps = 1.95 GHz × 10^9 Hz

\text{Bandwidth} = \frac{320 \times 19.5 \times 10^9}{8} = 780\ \text{GB/s}

该结果与官方公布的760 GB/s接近(差异源于实际信号损耗与预取机制)。

以下表格汇总常见显存类型的电气特性:

| 类型 | 数据速率上限 | 工艺节点 | 典型应用 | 每引脚带宽 |

|---|---|---|---|---|

| GDDR5 | 8 Gbps | 28nm | GTX 10系 | DDR |

| GDDR6 | 16 Gbps | 16/12nm | RTX 20/30/40系 | QDR(PAM4) |

| GDDR6X | 21 Gbps | 12nm | RTX 30系高端款 | PAM4编码 |

| HBM2e | 3.6 Gbps/channel × 1024-bit | 7nm | Instinct MI200, H100 | 高密度堆叠 |

mermaid图表:显存带宽发展趋势

barChart

title 显存带宽对比(单位:GB/s)

x-axis GPU型号

y-axis 带宽(GB/s)

series 峰值带宽

RTX 2080 Ti : 616

RTX 3080 : 760

RTX 4080 : 716

RX 7900 XT : 800

H100 SXM : 3350

可见HBM凭借超宽位宽在AI领域占据绝对优势,而消费级市场仍以GDDR6/X为主流。

5.3 应用于游戏与渲染场景的问题诊断

掌握显卡硬件参数的目的在于解决实际问题。在高负载应用如3A游戏、Blender渲染或CUDA计算中,显卡状态异常往往表现为帧率骤降、画面撕裂或程序崩溃。CPU-Z提供的实时监控功能可作为第一道防线,快速定位根源。

5.3.1 检测显卡是否存在降频或驱动失效

当GPU因过热、供电不足或驱动异常进入保护性降频时,性能将大幅下滑。使用CPU-Z的“Sensors”模块(部分版本支持)或配合第三方工具如GPU-Z,可观测以下指标:

- Core Clock 曲线波动 :正常应随负载上升至Boost频率;若持续低于标称值,可能存在PLimit或Thermal Throttling。

- Driver Status :若驱动服务中断,CPU-Z仍可显示静态型号,但频率读数停滞或无效。

操作步骤如下:

- 启动CPU-Z并切换至“Graphics”页;

- 运行压力测试程序(如FurMark);

- 观察“GPU Clock”是否达到标称Boost频率;

- 若未达标,检查“Motherboard”页中PCIe链路宽度是否为x16(防止插槽限制);

- 查看事件查看器是否有“Display driver stopped responding”的错误日志。

例如,一台宣称搭载RTX 3060的主机在CPU-Z中显示GPU频率长期停留在300MHz,远低于正常的1777MHz,初步判断为驱动崩溃。重装最新版Studio驱动后恢复正常。

5.3.2 确认多显卡系统中主GPU正确识别

在配备核显+独显的笔记本或台式机中,操作系统可能错误地将渲染任务分配给低性能GPU,导致游戏卡顿。CPU-Z可用于确认当前活跃的主适配器。

操作流程:

- 打开CPU-Z → “Graphics”标签;

- 观察哪个GPU的“GPU Usage”在运行游戏时显著升高;

- 若发现Intel UHD Graphics占用高而NVIDIA GPU闲置,则需在“NVIDIA控制面板”中设置:

- 管理3D设置 → 程序设置 → 选择应用 → 使用“高性能NVIDIA处理器”

此外,还可通过命令行验证PCI设备活动状态:

# PowerShell 查询活跃显示设备

Get-CimInstance -ClassName Win32_VideoController | Select Name, Status, ConfigManagerErrorCode

若某设备 ConfigManagerErrorCode = 22 ,表示已被禁用;若为 0 且 Status="OK" ,则为激活状态。

综上所述,CPU-Z不仅是静态信息查看器,更是动态性能分析的起点。通过对GPU型号、频率、显存和系统角色的综合解读,技术人员可在无需复杂仪器的情况下完成大多数初级到中级的图形子系统诊断任务。

6. SPD模块深层解析与内存稳定性保障

在现代计算机系统中,内存作为连接处理器与存储设备之间的高速缓存枢纽,其性能表现直接决定了整体系统的响应速度与运行效率。然而,许多用户在配置或升级内存时往往仅关注容量与标称频率,忽视了背后隐藏的关键机制——串行存在检测(Serial Presence Detect, SPD)。这一嵌入于每根内存条上的小型EEPROM芯片,不仅记录了内存模组的出厂规格参数,更承载着确保系统稳定启动和高效运行的核心信息。CPU-Z通过其“SPD”标签页对这些底层数据进行可视化呈现,为IT专业人员提供了深入分析内存兼容性、识别虚标产品以及优化超频设置的重要依据。尤其在处理多品牌混插、老旧平台升级或服务器维护等复杂场景时,SPD信息的准确读取与正确解读成为判断硬件健康状态的第一道防线。

6.1 SPD数据结构的技术背景

SPD技术自SDRAM时代起便被JEDEC标准化组织确立为内存模组必须遵循的数据规范,旨在让主板BIOS能够在开机自检阶段自动识别并加载最优内存配置。随着DDR系列内存的发展,SPD所包含的信息也不断扩展,从最初的容量、时序字段演变为涵盖电压、温度传感器、ECC支持、XMP/DOCP配置文件等多层次复合结构。理解SPD的数据布局及其通信机制,是实现精准内存诊断的基础。

6.1.1 EEPROM存储位置与I2C通信协议基础

每一根符合JEDEC标准的内存条均配备一个容量通常为256字节至1024字节的EEPROM芯片,物理上位于PCB板的一角,用于保存SPD数据。该芯片通过I²C总线(Inter-Integrated Circuit)与主板上的内存控制器相连,地址固定为 0x50 到 0x57 之间,具体取决于内存插槽编号。系统加电后,BIOS会通过南桥或集成内存控制器发起I²C读取请求,获取关键参数以初始化DRAM控制器。

// 示例:Linux内核中读取SPD的i2c-dev接口调用片段

#include <linux/i2c-dev.h>

#include <sys/ioctl.h>

#include <fcntl.h>

int fd = open("/dev/i2c-0", O_RDWR);

ioctl(fd, I2C_SLAVE, 0x50); // 设置目标设备地址为0x50(DIMM0)

char data[256];

read(fd, data, 256); // 读取全部SPD数据

代码逻辑逐行解读:

- 第1行引入

i2c-dev.h头文件,启用用户空间I²C设备访问功能; -

open("/dev/i2c-0", O_RDWR)打开I²C总线设备节点,代表第一条I²C通道; -

ioctl(fd, I2C_SLAVE, 0x50)将当前文件描述符绑定至从机地址0x50,即第一个内存插槽对应的SPD芯片; -

read()函数执行实际读操作,一次性读取256字节原始SPD数据块。

参数说明 :

-/dev/i2c-X:X表示主板上第X条I²C总线编号,需根据ACPI DSDT或内核日志确认;

- 地址0x50~0x57:每个DIMM对应唯一I²C地址,避免冲突;

- 数据长度:早期DDR3使用256字节,DDR4扩展至512字节,DDR5可达1024字节。

此过程体现了操作系统与硬件间低层交互的典型模式。值得注意的是,CPU-Z并未直接调用I²C驱动,而是依赖Windows WMI接口或Linux sysfs虚拟文件系统(如 /sys/bus/i2c/devices/0-0050/eeprom )间接获取已由内核解析后的SPD映像,从而保证跨平台兼容性和权限安全性。

I²C通信流程图(Mermaid格式)

graph TD

A[系统上电] --> B{BIOS 初始化}

B --> C[枚举内存插槽]

C --> D[选择I²C总线]

D --> E[发送START信号]

E --> F[写入设备地址 0x50 + 写标志]

F --> G[等待ACK响应]

G --> H[发送内存偏移地址0x00]

H --> I[重新发送START]

I --> J[写入地址 0x50 + 读标志]

J --> K[连续读取256字节]

K --> L[关闭I²C通信]

L --> M[加载SPD参数至MC]

该流程清晰展示了从电源接通到内存控制器完成参数加载的完整链路。每一个ACK确认环节都至关重要,若某一步失败,则可能导致“无内存识别”或降级运行至保守时序。

6.1.2 SPD字节布局与JEDEC标准定义

SPD数据按照严格的标准组织成多个功能区块,不同代际内存采用不同的模板。以下以DDR4为例,展示前32字节的关键字段分布:

| 偏移 | 字节数 | 含义 | 典型值 |

|---|---|---|---|

| 0 | 1 | SPD格式版本 | 0x11 (v1.1) |

| 1 | 1 | 模块类型 | 0x0C (UDIMM) |

| 2 | 1 | 颗粒位宽 | 0x08 (8bit) |

| 3 | 1 | 模组总线宽度 | 0x0A (72bit, 含ECC) |

| 4 | 1 | 模组容量(MB) | 0x10 → 16GB |

| 6 | 1 | 行数(Row Address Bits) | 0x0F → 15 |

| 7 | 1 | 列数(Column Address) | 0x0A → 10 |

| 9 | 1 | Bank数量 | 0x10 → 16 (8 Bank Groups) |

| 10 | 1 | 接口类型 | 0x02 → DDR4 |

| 11 | 1 | 供电电压要求 | 0x01 → 1.2V |

| 12 | 1 | 最大频率(MT/s)编码 | 0x20 → 3200 |

上述表格揭示了如何从二进制数据反推出可读信息。例如,偏移量11处的 0x01 表示该内存设计工作电压为1.2V;而偏移量12的 0x20 对应JEDEC定义的MTS编码表中的3200 MT/s速率档位。

此外,SPD还包含多个“时间表”区域,用于记录不同时钟频率下的合法时序组合。以CL-tRCD-tRP-tRAS为例,在DDR4 SPD中位于偏移 0x22–0x25 ,单位为纳秒乘以8。假设读得 0x19, 0x19, 0x19, 0x28 ,换算如下:

# Python示例:解码SPD中的tCL/tRCD/tRP/tRAS

def decode_timing(spdbuf):

cl_code = spdbuf[0x22] # 0x19 = 25

trcd_code = spdbuf[0x23]

trp_code = spdbuf[0x24]

tras_code = spdbuf[0x25]

# 单位为8ns步长

cl_ns = cl_code * 0.125 # 注意:实际为按比例缩放

trcd_ns = trcd_code * 0.125

trp_ns = trp_code * 0.125

tras_ns = tras_code * 0.125

return f"CL={cl_code}, tRCD={trcd_code}, tRP={trp_code}, tRAS={tras_code}"

参数说明与逻辑分析 :

-spdbuf:指向完整的SPD数据缓冲区;

- 虽然名义单位为“八分之一纳秒”,但在DDR4中实际解析需结合参考时钟周期;

- 更精确的方法应查询“Module Minimum Cycle Time”字段(偏移0x0C),再结合公式计算出最大允许频率与时序匹配关系。

这种精细化的数据结构设计使得即使面对非标准超频内存条,系统仍能依据SPD提供的安全范围进行降级兼容运行,极大提升了系统的鲁棒性。

6.2 预设配置文件(XMP/DOCP)读取机制

尽管JEDEC标准定义了通用内存配置,但高性能内存厂商普遍提供远高于标准频率的产品。为了简化用户手动调校流程,Intel推出了XMP(Extreme Memory Profile),AMD则发展出DOCP(Direct Overclock Profile)或EOCP等类似技术。这些增强型配置文件同样嵌入在SPD的扩展区域中,可通过CPU-Z的SPD页面查看具体内容。

6.2.1 XMP Profile 1与Profile 2参数差异

XMP规范目前主要分为两个独立配置集(Profile 1 和 Profile 2),分别存储于SPD的扩展地址空间(通常为256字节之后)。两者内容结构相似,但允许设定不同频率/电压组合,适用于双通道或多模组环境下的灵活配置。

| 参数项 | Profile 1 示例 | Profile 2 示例 |

|---|---|---|

| 支持频率 (MT/s) | 3600 | 3200 |

| 工作电压 (V) | 1.35 | 1.20 |

| CL-tRCD-tRP | 16-19-19 | 14-14-14 |

| tRAS | 39 | 35 |

| Command Rate | 1T | 2T |

用户可根据稳定性需求选择启用哪一个Profile。某些主板甚至支持“混合启用”策略,例如仅激活Profile 1的部分参数(如电压提升但保持默认频率),这需要固件层面精细控制。

XMP配置加载流程(Mermaid流程图)

graph LR

A[开机进入BIOS] --> B{是否启用XMP?}

B -- 是 --> C[读取SPD扩展页]

C --> D[解析Profile 1/2结构]

D --> E[验证CRC校验和]

E --> F[应用高频时序+升压]

F --> G[重置内存控制器]

G --> H[系统以XMP模式运行]

B -- 否 --> I[使用JEDEC默认SPD参数]

I --> J[按保守频率启动]

该流程强调了XMP并非简单“开关”,而是一整套参数迁移与硬件重配置的过程。若SPD中XMP区块损坏或CRC错误,BIOS将自动拒绝加载并回退至安全模式,防止系统崩溃。

6.2.2 电压设定(1.35V vs 1.5V)对稳定性的意义

内存超频过程中,提高电压是补偿信号完整性损失的主要手段。常见的XMP内存多采用1.35V工作电压(相比JEDEC标准1.2V),部分极限超频条可达1.4V以上。然而,电压调整并非越高越好,需权衡功耗、发热与寿命损耗。

; BIOS中典型的XMP电压设置项(UEFI Shell可见)

set_memory_voltage=1.35V

adjust_vddr_voltage=auto

command_rate_control=1T

参数说明 :

-set_memory_voltage:DRAM VDD/VDDQ电压,直接影响核心逻辑电平;

-adjust_vddr_voltage:VPP(字线驱动电压),部分高端主板可调;

- 过高电压会导致颗粒老化加速,长期可能引发数据泄露或短路风险。

实践中建议遵循“逐步加压、压力测试验证”的原则。利用SPD中记录的推荐电压值作为起点,结合AIDA64内存测试或MemTest86进行稳定性验证,避免盲目追求高频导致系统不可靠。

6.3 时序与电压组合优化建议

对于追求极致性能的高级用户而言,仅依赖XMP可能无法榨干内存潜力。此时需基于SPD原始数据建立基准,并手动微调时序参数,实现更高带宽与更低延迟的平衡。

6.3.1 手动调校内存时序前的参考基准建立

在开始任何超频尝试之前,必须先通过CPU-Z记录原始SPD参数作为参照。以下是推荐的操作步骤:

- 进入CPU-Z的“SPD”选项卡,截图保存各插槽的SPD信息;

- 记录JEDEC默认频率及时序(如2133MHz CL15);

- 查看XMP Profile中的目标频率(如3600MHz CL16);

- 使用AIDA64“内存带宽测试”记录当前性能基线;

- 在BIOS中开启XMP,再次测试,对比性能提升幅度。

| 测试项目 | JEDEC 默认 | XMP 开启后 | 提升比例 |

|---|---|---|---|

| 读取速度 (GB/s) | 28.5 | 46.7 | +63.9% |

| 写入速度 (GB/s) | 27.1 | 45.2 | +66.8% |

| 延迟 (ns) | 89.3 | 68.1 | -23.7% |

此类量化对比有助于评估后续手动优化的空间。若XMP已接近理论极限,则进一步调校收益有限;反之,若仍有余地,可尝试收紧tCL、tRCD等主时序。

6.3.2 利用SPD数据验证内存条真实规格

市场上存在大量“虚标”内存产品,宣称支持3600MHz但实际SPD仅标注2666MHz。通过CPU-Z读取SPD原始数据,可有效甄别此类欺诈行为。

# 使用Linux工具decode-dimms(来自i2c-tools包)提取详细信息

sudo decode-dimms | grep -A 10 "Speed"

# 输出示例:

Decoded EEPROM: DIMM speed: 2666 MT/s

Maximum frequency: 2666 MHz (DDR4-2666)

Configured rate: 2133 MT/s

XMP module speed: 3200 MT/s (XMP 1.0)

逻辑分析 :

- 若Maximum frequency低于包装标注值,则属虚假宣传;

- 即使支持XMP,也需确认其Profile是否真实存在于SPD中;

- 结合dmidecode --type 17可交叉验证系统识别结果。

综上所述,SPD不仅是内存正常工作的“身份证”,更是构建高性能、高稳定性系统的基石。通过对SPD数据的深度挖掘与合理应用,IT从业者不仅能规避兼容性陷阱,还能在系统调优中掌握主动权,真正实现软硬协同的最佳实践。

7. 汉化版优势与便携式架构的实际部署场景

7.1 中文界面带来的操作效率提升

7.1.1 参数术语本地化降低学习成本

CPU-Z 1.54.2汉化版最显著的优势在于其完整的中文界面支持,将原本面向英文用户的硬件参数全面翻译为通俗易懂的中文表述。例如,“Core Speed”被准确译为“核心速度”,“Bus Speed”转换为“总线速度”,“Multiplier”则显示为“倍频”。这种本地化处理极大降低了非英语母语用户理解复杂硬件指标的认知门槛。

以IT运维新手为例,在未使用汉化版前,面对“tRCD=16”、“CL=18”等专业时序参数往往难以快速定位其含义;而汉化版本通过在界面上直接标注“行地址到列地址延迟(tRCD)”、“CAS延迟(CL)”,结合工具提示,使用户能在无需查阅外部资料的情况下完成基础判断。

此外,CPU-Z的菜单项如“Memory”、“Graphics”分别显示为“内存”、“显卡”,功能模块命名直观清晰,减少了误操作风险。这对于企业IT支持人员批量排查设备问题、教育机构开展计算机组成原理课程具有显著实用价值。

7.1.2 适合教学环境与初学者快速上手

在高校计算机实验室或职业培训中心,CPU-Z常被用作讲解硬件识别的教学辅助工具。由于学生群体普遍缺乏底层硬件知识背景,原生英文界面容易造成理解偏差。引入汉化版本后,教师可直接引导学生观察“主板型号”、“BIOS版本”、“SPD信息页”等内容,进行现场演示与互动问答。

例如,在一次关于内存兼容性的实训课中,教师要求学生使用CPU-Z读取本机DDR4内存的“最大带宽”和“工作模式”(单通道/双通道),并通过中文标签迅速确认是否启用XMP配置。整个过程无需额外翻译软件介入,提升了课堂效率与参与度。

| 功能模块 | 原始英文名称 | 汉化后名称 | 教学应用场景 |

|---|---|---|---|

| Processor | Name | 处理器名称 | 辨识CPU型号 |

| Motherboard | Chipset | 芯片组 | 判断平台代际 |

| Memory | Type | 内存类型 | 区分DDR3/DDR4 |

| SPD | Module Size | 模组容量 | 核对内存条规格 |

| Graphics | GPU Clock | 显卡核心频率 | 分析游戏性能瓶颈 |

| Benchmarks | Single Thread | 单核得分 | 对比处理器性能 |

| About | Language | 语言设置 | 切换中英文界面 |

| System | Operating System | 操作系统 | 确认系统位数 |

| Memory | Timings | 时序参数 | 手动超频参考 |

| SPD | Manufacturer | 内存制造商 | 颗粒溯源分析 |

该表格展示了10个典型功能点的中文化对照及其在教学中的具体用途,体现汉化不仅限于语言转换,更是一种认知路径的优化。

7.2 绿色免安装版本的技术特点

7.2.1 单文件EXE运行机制与注册表无关设计

CPU-Z汉化版采用典型的绿色软件架构,主程序仅为一个独立的 cpuz.exe 可执行文件(体积约5MB),无需安装即可运行。其核心技术特点是完全避免向Windows注册表写入任何配置信息或持久化数据,所有运行状态均保留在内存中。

启动流程如下所示:

graph TD

A[双击 cpuz.exe] --> B{检查系统权限}

B --> C[调用 Windows API 获取硬件信息]

C --> D[解析 CPUID / SMBIOS / PCI 配置空间]

D --> E[加载内置中文资源语言包]

E --> F[渲染UI界面并实时更新数据]

F --> G[用户查看或导出报告]

这一流程不依赖任何第三方库或运行时环境(如.NET Framework),兼容从Windows XP到Windows 11的全系列操作系统。即使在PE(预安装环境)系统中也能正常工作,广泛应用于系统维护盘制作。

更重要的是,由于无注册表残留,多次运行不会积累垃圾数据,非常适合在公共机房、维修站等多人共用环境中部署。

7.2.2 U盘携带实现跨平台硬件检测方案

得益于其轻量化与免安装特性,CPU-Z汉化版成为IT工程师随身携带的标准诊断工具之一。常见的部署方式是将其与其他工具(如MemTest86、HWiNFO、CrystalDiskInfo)整合至一个名为“Hardware_Diag”的U盘目录中:

/U盘根目录

├── CPU-Z/

│ ├── cpuz.exe # 主程序

│ ├── cpuz_x64.exe # 64位版本

│ └── lang/zh-CN.lang # 中文语言包

├── MemTest86/

├── HWiNFO/

└── Report_Output/ # 存放生成的检测报告

当遇到客户机器无法识别新装CPU或内存蓝屏等问题时,技术人员可插入U盘直接运行 cpuz.exe ,快速获取以下关键信息:

- 是否正确识别新型号CPU(如Intel 13代)

- 内存是否运行在标称频率(对比SPD与实际值)

- 主板芯片组是否支持当前配置

并且可通过“Tools → Save Report”功能生成 .txt 格式的完整硬件清单,便于后续归档或远程协助分析。

7.3 在系统优化与硬件升级中的综合应用

7.3.1 装机完成后即时验证各部件识别情况

新组装PC后,首要任务是确认所有硬件被操作系统正确识别。CPU-Z提供了一站式验证入口:

- 进入“处理器”页签 :检查CPU型号是否与购买清单一致,核心/线程数是否正常开启(如i7-13700K应显示16核24线程)。

- 切换至“内存”页签 :确认DDR5内存运行频率是否达到5600MT/s(而非降频至4800MT/s),并查看是否处于双通道模式。

- 查看“SPD”页签 :选择不同插槽,核实每根内存条的品牌、容量与时序是否匹配。

- 访问“主板”页签 :确认主板型号(如B760M-A DRAGON)及BIOS版本,判断是否需更新以支持CPU微码。

若发现异常,如内存仅显示单通道,则可立即检查插槽安装位置,重新拔插调整至A2/B2槽位,再次运行CPU-Z验证修复效果。

7.3.2 升级前采集旧硬件数据用于兼容性比对

在计划升级硬件前(如更换主板+CPU),建议先使用CPU-Z记录现有系统的详细配置:

--- CPU-Z 1.54.2 报告 ---

[Processor]

Name: Intel Core i5-9400F @ 2.90GHz

Package: FCLGA1151

Cores: 6

Threads: 6

TDP: 65W

[Motherboard]

Model: B360 AORUS ELITE

Chipset: Intel B360

BIOS: F11a

[Memory]

Type: DDR4

Size: 16 GB (2 x 8 GB)

Channel: Dual

Speed: 2666 MT/s

Timings: 19-19-19-43

[Graphics]

GPU1: NVIDIA GeForce GTX 1660

凭借此报告,用户可在电商平台筛选兼容的新主板时,重点关注是否支持LGA1151接口、DDR4内存以及功耗匹配的供电设计。同时,还可借助该数据判断电源是否需要同步升级(如从450W提升至650W以支持RTX 40系显卡)。

值得注意的是,CPU-Z生成的数据可作为二手交易时的真实配置证明,防止买家质疑硬件虚标问题。

简介:CPU-Z汉化版1.54.2是一款免费且广受好评的系统信息检测工具,专为中文用户优化界面语言,便于快速获取计算机核心硬件的详细数据。该版本在稳定性与兼容性上进行了优化,支持实时监测CPU、内存、主板、显卡及SPD等关键组件信息。无论是硬件爱好者进行超频调试,还是普通用户诊断性能瓶颈或升级设备,本工具均能提供精准可靠的硬件识别与分析功能,是系统维护与性能优化的必备软件。

3039

3039

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?