最近听到不少流言,居然是固态硬盘剩余空间越少越慢越容易坏,难道我买SSD不是为了用来存储的吗?

这其实就像小学时老师要求“垃圾桶里不能有垃圾”的悖论。

SSD基本上已经是装机必配,无论是台式机还是笔记本,基本上系统盘用SSD已经是人所共识。

固态硬盘的性能确实和空间有关,尤其是过往不少朋友用64GB、128GB装系统的时候,由于剩余空间已经非常少,因此跑分有时候会很喜感。

当年在台系品牌创见SSD做技术支持的时候,一天光是问这个问题的人都有近百个。

然而,今天的SSD早已经白菜价,不少朋友会选择用闲置的SSD或者大容量SSD做移动硬盘。

过往最性价比高的选择是小容量SSD+海量机械硬盘,而现在建议考虑nvme协议高速M.2接口的SSD搭配大容量SATA3接口SSD。

这样的话,就是喜欢玩那种50GB-100GB的3A大作也不会硬盘空间危机。

不过,即使是nvme协议高速M.2接口SSD的价格也比较容易接受,256GB是起点,有条件建议512GB,毕竟高速M.2接口和sata3的速度差距近五倍,谁用谁知道。

把最需要速度的东西放在最快的盘,这才是享受~至于最重要的数据,当然要用机械硬盘备份。

返回问题的本身,很多人都知道,SSD的容量和速度有关,一般来说sata3接口是256GB到达临界点,而nvme协议高速M.2大约是1TB达到最高速度(2TB的暂无测试条件)。

然而,速度是一方面,更重要的一方面是寿命。

其实,真正影响SSD寿命的,一方面是颗粒的素质,一方面是写入量。

单从颗粒的种类来说,四种颗粒的寿命按照SLC>MLC>TLC>QLC这个方向递减。

但是SLC基本上很难在民用级产品出现,有的估计也就是拆机货或者是黑片什么的,不建议。

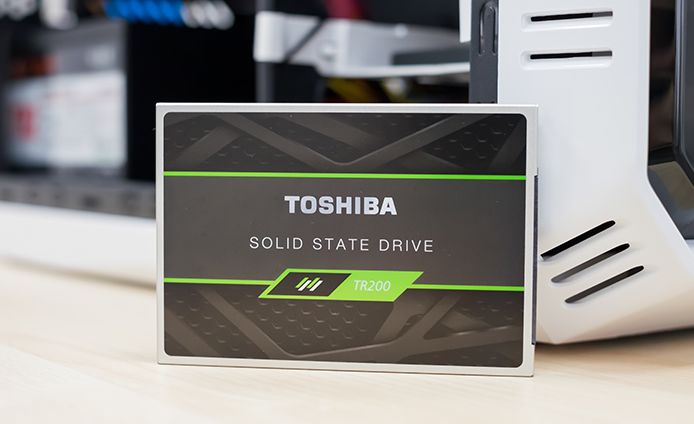

MLC类型也是基本上找不到,过往东芝Q200系列貌似还是MLC的,但是主流已经被TLC所代替。

至于QLC,暂时没有实体产品,不过从原理而言,寿命和速度比起TLC更低。

里面涉及到核心问题就是PE数,pe数也是按照SLC>MLC>TLC>QLC这个方向递减。

很抱歉地说,受限于成本和容量的需求,颗粒往低pe数发展基本上是不可逆的趋势,除非有重大的技术革新。

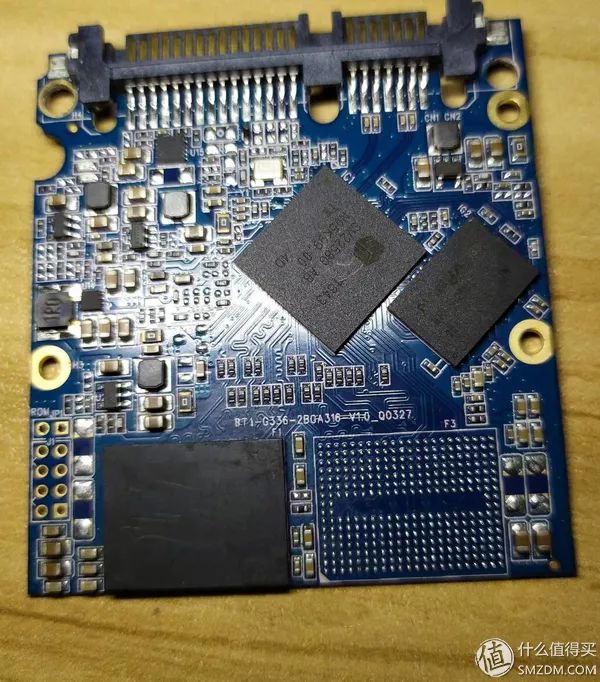

当然了,上述说的属于正规渠道正规产品。如果包含非正规的话,颗粒又分为原片、白片、黑片。

原片就是颗粒厂自家检验价格,打上自家logo发售的颗粒。比方说,东芝、闪迪、三星、海力士、镁光等都是颗粒厂家,除了三星,其他都会把颗粒发售给其他SSD生产厂家。

也有不少ssd厂家向颗粒厂家采购,并且打上品牌logo的颗粒。比方说,金士顿、威刚等,严格来说,正规渠道正规检测打上品牌logo的都还算是原片。

白片就是原厂封装以后没有通过原厂检验,作为次一级产品处理的颗粒。也有不少二三线品牌采购使用。至于质量如何,只能说看脸。

黑片就是检测不及格,作为废品处理的颗粒。过往,有些不知名品牌或者价格非常飚车的产品会用到黑片。

一般拆机见到颗粒上面什么都没有标识的,多半是黑片。

不过,基本上这样的品牌多半都不会幸福很久,既伤害消费者权益,又玩臭自己的品牌,属于不道德产品。

而真正衡量SSD寿命的参数是写入量TBW,写入的兆兆字节 Terabytes Written (TBW),也有定义TBW为Total Bytes Written,指在 SSD 使用寿命结束之前指定工作量可以写入 SSD 的总数据量。

TBW的定义和条件基于 JEDEC 标准 (JESD218A,2011 年 2 月),针对使用寿命定义。

JESD218A全称SSD Requirement and Endurance Test Method,中译名是固态硬盘需求和耐用性测试方法,协议里规定了消费级和企业级SSD耐用性测试需求和测试方法。

但是TBW不等于实际使用寿命。打个比方,人类寿命大约是100岁左右,但是要达到100岁并不是所有人能做到。

一家名叫Heise online的德国网站,之前做了一个相当有趣的SSD的寿命测试,他们购买了6款比较有代表性的SSD(一共12个,每个型号2个),包含有Crucial BX 200、OCZ TR150、三星750 Evo、三星850 Pro、闪迪Extreme Pro、闪迪Ultra II。

测试过程简单暴力,就是持续不断地给硬盘写入数据,以观察硬盘使用寿命。现在Heise给出了最新的报告,并且还有一些有趣的结论。

SSD的寿命并不分高中低档,因为整体产品的都要比官方宣称寿命长。

厂商对硬盘寿命以TBW写入数据量为考核指标,而250GB容量的SSD通常在60-150TBW,不过在Heise的实际测试中,美光Crucials BX200差不多共写入了187TB、280TB的数据,至少是比官方宣传的2倍以上,就是三星750 Evo这种廉价的TLC闪存硬盘,也写入了1.2PB数据量。

值得一提的是,使用MLC闪存的高端的SSD,写入数据量都在2.2PB以上,其测试中的第二块三星850 Pro硬盘甚至写入了9.1PB的数据量,要知道官方宣称的使用寿命只有150TB,如果按照这个测试成绩,每天写入40GB的话,这个SSD理论上能用623年,太夸张了对吧。

当然了测试归测试,Heise也强调SSD虽然寿命是不用担心的,但不排出一些突发情况,所以还是要做好备份,毕竟小概率事件也会发生。

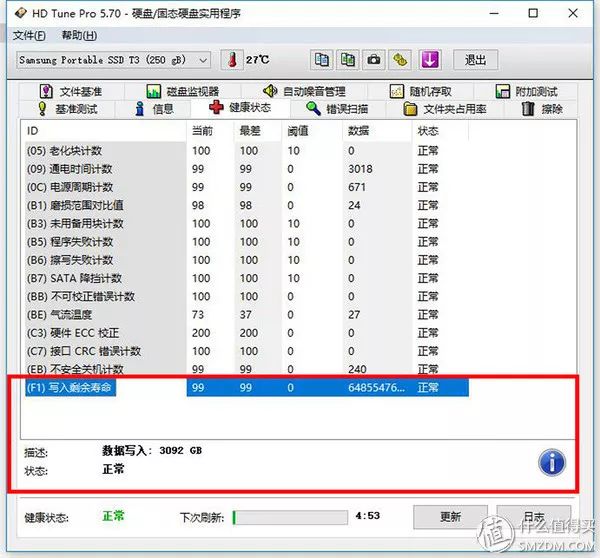

而一般人要查看一下SSD寿命也不是很难的事情。

SATA3接口的2.5寸SSD就可以看到的说,但是需要注意F1的项其实有两个含义:

F1(241)LBA写入总数 Total LBAs Written

LBA写入数的累计。

F1(241)写入剩余寿命 Lifetime Writes from Host

自硬盘启用后主机向硬盘写入的数据总量,以4个字节表示,每写入64GB字节作为一个单位。

mSMART软件里面,SSD对应的就是写入量累计,第一个含义。

写入寿命并不是单纯看颗粒和主控,固件的算法,缓存都会对写入有影响。

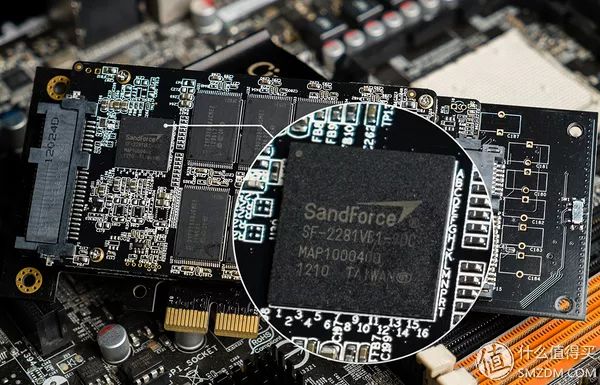

比方说,早期的sf2218主控有写入减半的黑科技,就是写入量为实际量的一半,大大增加了寿命。然而现在某些主控却有写入放大问题。

SSD与传统磁盘相比其有了非常大的性能优势,以及较多的长处,可是事物总是有两面性的。

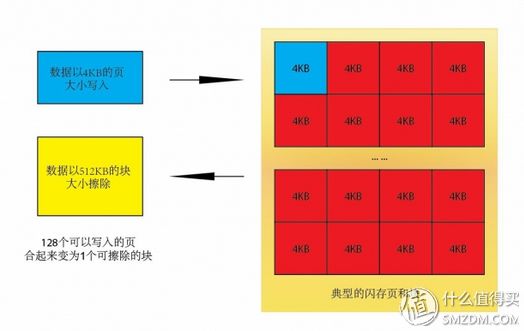

其也自身也存在一些问题,写入在SSD中的数据是不能够直接更新的,仅仅能通过扇区覆盖重写。

在覆盖重写之前须要先擦除,并且擦除操作又是不能在扇区上做的,仅仅能在磁盘的块上来完毕,擦除块之前须要将原有的还有效的数据先读出,然后在与新来的数据一起写入。

这些反复的操作不单会添加写入的数据量,还会降低闪存的寿命,更吃光闪存的可用带宽而间接影响随机写入性能。

举个最简单的样例:当要写入一个4KB的数据时,最坏的情况是一个块里已经没有干净空间了。

但有无效的数据能够擦除,所以主控就把全部的数据读到缓存。

擦除块,缓存里更新整个块的数据,再把新数据写回去。这个操作带来的写入放大就是: 实际写4K的数据。造成了整个块(共512KB)的写入操作,那就是放大了128倍。

同一时候还带来了原本仅仅须要简单一步写入4KB的操作变成:闪存读取(512KB)→缓存改(4KB)→闪存擦除(512KB)→闪存写入(512KB),共四步操作,造成延迟大大添加、速度变慢。

所以说WA是影响SSD随机写入性能和寿命的关键因素。

以100%随机4KB来写入,眼下的大多数SSD主控,在最坏的情况下WA能够达到100以上。

假设是100%持续的从低LBA写入到高LBA的话,WA能够做到1,实际使用中写入放大会介于这两者之间。

在实际操作中我们非常难全然解决掉SSD写入放大的问题,仅仅能通过某些方法来更有效的降低放大的倍数。

一个非常easy的办法就是将一块大的SSD硬盘仅仅使用其的一部分容量,比方128GB你仅仅是用64GB,那么最坏的情况就是写入放大能降低约3倍。

当然这样的方法有点过于浪费资源了。另外还能够在写数据时採用顺序写入,当SSD被顺序写入时,其写入放大一般为1,但某些因素会影响到该值。

除了上面的方法外,现阶段公认的比較好的方法是TRIM。

TRIM位于操作系统层,操作系统使用TRIM命令来通知SSD某个page的数据不须要了,则能够回收。

支持TRIM的操作系统和以往的主要差别是删除一个Page的操作不同。

在磁盘时期,删除一个page之后在文件系统的记录信息里将该page的标志位设置为可用,可是并没有将数据删除;

使用SSD且支持TRIM的操作系统,在删除一个page时,会同一时候通知SSD这个page的数据不须要了,SSD内部有一个空暇时刻的垃圾收集进程,在空暇时刻SSD会将一些空暇的数据集中到一起,然后一起Erase。

这样每次写操作,就在已经Erase好了的Page上写入新的数据。

写入寿命其实并不可怕,TLC的话我最老的一个浦科特M7V用了差不多四年。MLC的话,最老的一个,2011年的64GB威刚至今还能用。

过往15.6寸神舟上面用的两个256GB,天天处理图片,下载电影,天天折腾,写入量早就超过20TB(40GB一部高清蓝光原盘,自己算算)的,还不是蹦跶着~

所以说,写入寿命只是一个指标,不要过于去纠结。

与其畏首畏脚,还不如趁现在ssd和内存价格便宜,赶快升级,天知道什么时候又涨一波。

涨价需要理由吗?这和爱一个人一样。

获奖名单恭喜以下朋友获得了300元考拉购物卡1张/人

请在今日内容下留下您的姓名、电话、地址,我们会在第一时间将奖品发放给大家,记得关注哦~比心❤

获奖名单恭喜以下朋友获得了300元考拉购物卡1张/人

请在今日内容下留下您的姓名、电话、地址,我们会在第一时间将奖品发放给大家,记得关注哦~比心❤

冰冰布丁、如栩天涯、星语、预言家、婧qq

Gordon、陈小兔、兴爷、Zr、Dansoon

点击,和作者交流更多经验。

往期精彩回顾

新中产家庭 抢着买这10种家电!

iPhone隐藏的27个技巧你都用过吗?

这些好东西能让你的iPhone更有意义!

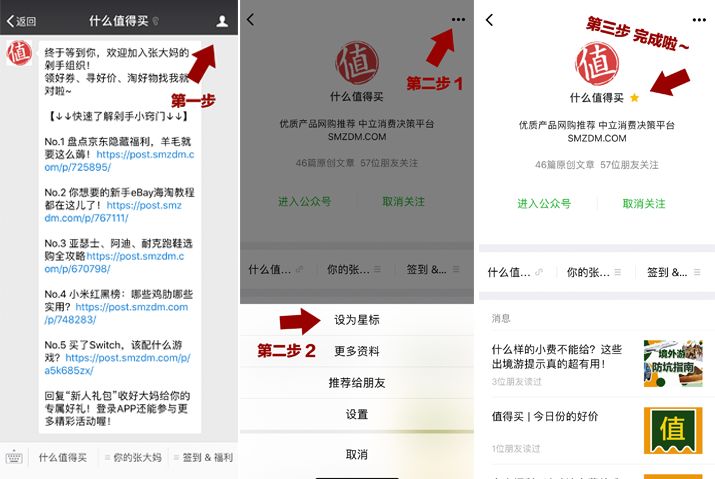

星标张大妈??,潇潇洒洒薅羊毛~

部分图片源自网络,侵删。

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?