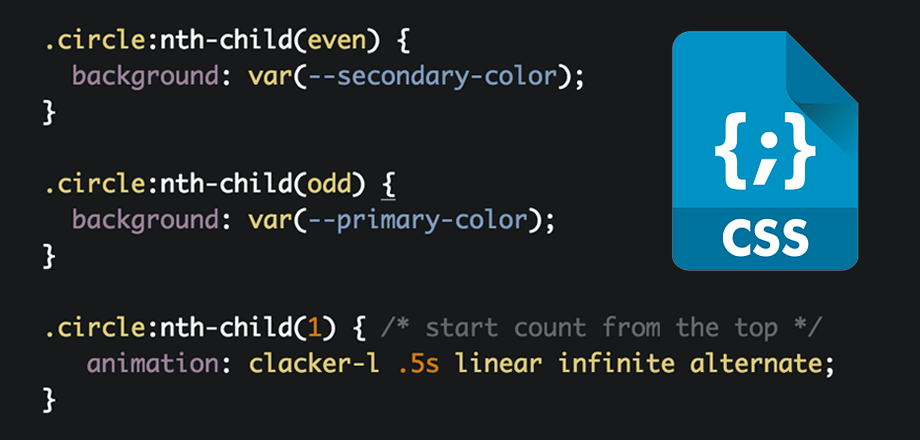

简介:CSS3波浪线光波游动动画特效通过Animation、Transition、Transform、伪元素和Keyframes等核心技术,构建具有科技感与动态美感的网页视觉效果。该特效利用border-radius塑造波浪轮廓,结合transform实现形变,并通过@keyframes定义周期性起伏动画,使用:before和:after伪元素叠加多层波浪以增强立体感。同时,Transition用于实现鼠标交互时的平滑状态切换。项目包含index.html和css样式文件,结构清晰,便于学习与复用,是前端动效设计中的经典实践案例。

1. CSS3波浪线光波游动动画的视觉原理与设计思维

在现代网页设计中,动态视觉效果已成为提升用户体验的重要手段。CSS3波浪线光波游动动画以其流畅、柔和且富有科技感的表现形式,广泛应用于登录页、背景装饰、数据可视化等场景。

该动画的核心在于利用人眼的“运动感知”特性与“连续性错觉”,通过快速切换元素位置或形态,形成连贯的流动感。波浪运动通常模拟正弦曲线轨迹,借助周期性变化的位移与透明度,构建出光线推进的视觉节奏。色彩上常采用渐变( linear-gradient )与HSL色调微调,使前层明亮、后层渐隐,增强纵深感。

/* 示例:基础波浪容器 */

.wave {

background: linear-gradient(45deg, #00aaff, #00ffcc);

animation: waveMove 2s ease-in-out infinite;

}

结合 @keyframes 定义位移动画,再通过多层伪元素叠加,可实现复杂而自然的光波游动效果。这种设计不仅美观,更符合人类视觉系统对动态信息的优先捕捉机制,从而有效引导用户注意力流向关键区域。

2. 关键帧(@keyframes)定义波浪运动轨迹

在现代前端动画开发中, @keyframes 规则是实现复杂动态效果的核心工具。它不仅为开发者提供了对时间轴上每一帧状态的精细控制能力,更是构建如波浪线光波游动这类具有数学规律和视觉连续性的动画的基础。通过合理设计关键帧中的属性变化路径,可以精确模拟出正弦波动、相位错位以及循环推进等自然物理现象。本章将深入探讨 @keyframes 的底层机制与高级应用技巧,结合具体代码实现与性能优化策略,帮助开发者从“能用”迈向“精通”,打造出既美观又高效的波浪动画系统。

2.1 关键帧动画的基本语法与执行机制

CSS 动画的本质是 属性值随时间的变化过程 ,而 @keyframes 正是用来描述这一变化路径的语言结构。它允许开发者在时间轴上设置多个“关键点”(即关键帧),浏览器则自动计算中间帧(插值)以实现平滑过渡。这种基于声明式编程的方式,使得复杂的运动逻辑可以通过简洁的规则表达出来。

2.1.1 @keyframes规则的声明方式与浏览器解析流程

@keyframes 的基本语法由关键字 @keyframes 后接一个自定义名称组成,内部使用百分比或 from / to 来标记时间节点,并在每个节点中定义一组 CSS 属性及其目标值。例如:

@keyframes waveMotion {

0% {

transform: translateY(0);

}

50% {

transform: translateY(-20px);

}

100% {

transform: translateY(0);

}

}

上述代码定义了一个名为 waveMotion 的动画序列:元素从原始位置向上移动 20px 再返回原点,形成一次完整的上下波动。

浏览器解析流程详解

当浏览器加载样式表时,会经历以下步骤处理 @keyframes 规则:

- 词法分析与语法树构建 :CSS 解析器识别

@keyframes块,提取动画名称和所有时间点。 - 注册动画命名空间 :将该动画注册到全局动画字典中,供后续选择器引用。

- 绑定至元素 :当某个元素通过

animation-name: waveMotion引用此动画时,渲染引擎开始准备动画实例。 - 时间驱动更新 :每帧调用(通常为 60fps)时,根据当前播放进度查找最近的关键帧并进行插值计算。

- 合成层更新 :若涉及可加速属性(如

transform、opacity),则交由 GPU 处理;否则触发重排或重绘。

该过程可通过 Chrome DevTools 的 “Animation” 面板进行可视化追踪,观察每一帧的属性变化曲线。

参数说明与扩展性设计

| 参数 | 作用 | 可选值示例 |

|---|---|---|

animation-name | 指定使用的 @keyframes 名称 | waveMotion , pulse , slideIn |

animation-duration | 定义完整周期耗时 | 2s , 500ms |

animation-timing-function | 控制插值节奏 | ease , linear , cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1) |

animation-iteration-count | 循环次数 | infinite , 3 , 1 |

animation-delay | 延迟启动时间 | 0.5s , -1s (负值表示提前开始) |

💡 提示:负延迟可用于创建“已运行一段时间”的视觉效果,常用于无缝衔接的背景动画。

graph TD

A[CSS文件加载] --> B{是否包含@keyframes?}

B -- 是 --> C[解析动画名称与关键帧]

C --> D[注册到动画注册表]

D --> E[等待元素引用]

E --> F[元素应用animation属性]

F --> G[启动定时器驱动帧更新]

G --> H[每帧计算插值并渲染]

H --> I[完成或继续循环]

该流程图展示了浏览器如何从静态样式到动态呈现的关键帧动画生命周期。值得注意的是,即使没有元素正在使用某个 @keyframes ,它仍会被解析但不会消耗运行资源——只有被引用后才会激活。

2.1.2 百分比时间点的精确控制与插值计算原理

虽然 0% 和 100% 是必须存在的端点,但在两者之间插入更多百分比标记,可以极大增强动画的表现力。特别是在波浪动画中,需要逼近正弦函数的非线性运动特征,仅靠两端点无法实现自然摆动。

插值计算机制剖析

浏览器对大多数数值型属性(如 translateY , opacity , width 等)采用 线性插值 (Linear Interpolation)或 贝塞尔插值 (基于 cubic-bezier() 函数)。其通用公式如下:

value(t) = value_1 + (value_2 - value_1) \times t’

其中:

- $ t’ $ 是归一化的时间比例(0~1)

- $ value_1 $、$ value_2 $ 是相邻两个关键帧的属性值

但对于颜色、变换矩阵等复合类型,则需分解为多个维度分别插值。

实际案例:优化波浪起伏节奏

考虑如下改进版关键帧定义:

@keyframes smoothWave {

0% {

transform: translateY(0);

}

25% {

transform: translateY(-15px);

}

50% {

transform: translateY(-30px);

}

75% {

transform: translateY(-15px);

}

100% {

transform: translateY(0);

}

}

这段代码试图模拟一个更接近正弦波的运动轨迹。相比简单的 0% → 50% → 100% 三段式,增加了 25% 和 75% 的中间状态,使上升和下降过程更加缓慢,在顶部停留更久,符合真实波动的能量分布特性。

逐行逻辑分析

| 行号 | 代码片段 | 逻辑解释 |

|---|---|---|

| 1 | @keyframes smoothWave { | 定义动画名称为 smoothWave ,可在其他样式中引用 |

| 2 | 0% { transform: translateY(0); } | 初始状态:元素位于基准线位置 |

| 3 | 25% { transform: translateY(-15px); } | 四分之一周期时,向上偏移 15px,开始加速上升 |

| 4 | 50% { transform: translateY(-30px); } | 中点达到最高位,速度趋近于零(类似顶点瞬时静止) |

| 5 | 75% { transform: translateY(-15px); } | 开始回落,恢复部分速度 |

| 6 | 100% { transform: translateY(0); } | 回到起始位置,准备下一轮循环 |

⚠️ 注意事项:

- 所有关键帧必须闭合(0%和100%应保持一致,除非故意制造跳跃效果)

- 若省略0%或100%,浏览器会自动补全,但行为可能不可预测

- 不推荐使用过多关键帧(超过 10 个),以免增加解析负担

插值质量对比表格

| 时间分布方式 | 关键帧数量 | 运动平滑度 | 性能开销 | 适用场景 |

|---|---|---|---|---|

| 两段式(0%-100%) | 2 | 差(直线跳变) | 极低 | 快速闪烁 |

| 三段式(0%-50%-100%) | 3 | 一般(三角波) | 低 | 简单跳动 |

| 五段式(0%-25%-50%-75%-100%) | 5 | 良好(近似正弦) | 中等 | 波浪动画 |

| 十段以上 | ≥10 | 优秀(高保真) | 较高 | 高精度动画 |

结论: 五段式 是波浪动画在视觉质量与性能之间的最佳平衡点。

2.2 构建正弦波运动路径的数学映射模型

为了使 CSS 动画真正具备“波”的物理特征,不能仅仅依赖经验调整关键帧,而应建立清晰的数学映射模型。理想波浪运动遵循正弦函数规律:

y(t) = A \cdot \sin(2\pi f t + \phi)

其中:

- $ A $:振幅(Amplitude),决定波峰高度

- $ f $:频率(Frequency),控制波动快慢

- $ t $:归一化时间(0~1)

- $ \phi $:相位偏移(Phase Shift)

我们可通过将该函数离散化为若干百分比时间点,精准生成对应的 @keyframes 。

2.2.1 使用transform: translateY()模拟上下波动

transform: translateY() 是最直接实现垂直方向位移的方法。由于它属于合成属性(composite property),不会触发布局重排,因此非常适合高频动画。

示例:生成标准正弦波关键帧

假设设定:

- 振幅 $ A = 20px $

- 频率 $ f = 1 $(一个周期)

- 相位 $ \phi = 0 $

则在时间 $ t = [0, 0.25, 0.5, 0.75, 1] $ 对应的角度为 $ [0°, 90°, 180°, 270°, 360°] $,正弦值依次为 [0, 1, 0, -1, 0] 。

对应 CSS 实现:

@keyframes sineWave {

0% { transform: translateY(0px); }

25% { transform: translateY(-20px); }

50% { transform: translateY(0px); }

75% { transform: translateY(20px); }

100% { transform: translateY(0px); }

}

🔍 说明:负值表示向上移动(Y轴负方向)

逻辑分析与参数映射关系

| 时间点 | 数学角度 | sin值 | translateY(px) | 物理意义 |

|---|---|---|---|---|

| 0% | 0° | 0 | 0 | 起始平衡点 |

| 25% | 90° | 1 | -20 | 波峰(最高点) |

| 50% | 180° | 0 | 0 | 回到中心 |

| 75% | 270° | -1 | +20 | 波谷(最低点) |

| 100% | 360° | 0 | 0 | 完成周期 |

尽管这已是较优方案,但仍存在明显“折角”。要获得更圆润的效果,需引入缓动函数。

2.2.2 利用贝塞尔曲线逼近理想波形运动轨迹

CSS 支持通过 animation-timing-function: cubic-bezier(x1, y1, x2, y2) 自定义插值曲线。我们可以利用这一点,让两个关键帧之间的变化遵循正弦趋势。

推荐贝塞尔参数: cubic-bezier(0.42, 0, 0.58, 1)

该参数广泛用于模拟自然弹性运动,其形状接近正弦波的上升沿。

.wave-element {

animation: verticalOscillate 2s ease-in-out infinite;

}

@keyframes verticalOscillate {

0% {

transform: translateY(0);

}

50% {

transform: translateY(-20px);

}

100% {

transform: translateY(0);

}

}

/* 应用缓动函数 */

.verticalOscillate {

animation-timing-function: cubic-bezier(0.42, 0, 0.58, 1);

}

效果对比表格

| 缓动类型 | 关键帧数 | 视觉流畅度 | 是否需额外JS | 兼容性 |

|---|---|---|---|---|

linear | 5 | 一般 | 否 | ✅ |

ease | 3 | 中等 | 否 | ✅ |

cubic-bezier(0.42,0,0.58,1) | 3 | 优良 | 否 | ✅(IE10+) |

| JS驱动canvas | N/A | 极佳 | 是 | ❌(需polyfill) |

📊 建议:优先使用

cubic-bezier配合少量关键帧,兼顾性能与表现。

graph LR

subgraph "正弦波建模流程"

A[确定振幅A、频率f] --> B[计算t∈[0,1]的sin(ft)]

B --> C[映射为translateY(A * sin)]

C --> D[生成百分比关键帧]

D --> E[搭配cubic-bezier优化插值]

E --> F[应用于DOM元素]

end

此流程图概括了从数学建模到最终呈现的完整链条,体现了前端动画工程化的思维方式。

2.3 多相位波浪运动的同步与错位控制

单一波浪缺乏层次感,真实的光波流动往往由多个波叠加而成。通过控制不同波层的 相位偏移 (phase shift),可营造出前后推进、错落有致的视觉节奏。

2.3.1 相位偏移(phase shift)在动画延迟中的应用

相位偏移即指不同波形在时间轴上的起始差异。在 CSS 中,可通过 animation-delay 实现。

示例:双层波浪错位动画

@keyframes waveCycle {

0% { transform: translateY(0); }

50% { transform: translateY(-15px); }

100% { transform: translateY(0); }

}

.layer-1 {

animation: waveCycle 1.5s infinite;

}

.layer-2 {

animation: waveCycle 1.5s -0.375s infinite; /* 延迟-0.375s ≈ 1/4周期 */

}

💡 计算公式:

若周期为 T,则四分之一周期延迟为 $ -T/4 $。此处 $ T=1.5s $,故延迟 $ -0.375s $

逻辑分析

-

layer-1从 0% 开始 -

layer-2因负延迟,相当于已运行 0.375s,进入 25% 状态(即波峰附近) - 二者形成约 90° 相位差,产生“追赶”感

多层相位配置表(推荐)

| 层级 | delay ($ -n \times T/8 $) | 相位差 | 视觉角色 |

|---|---|---|---|

| Layer 1 | 0s | 0° | 主波 |

| Layer 2 | -0.1875s | 45° | 次波 |

| Layer 3 | -0.375s | 90° | 前导波 |

| Layer 4 | -0.5625s | 135° | 辅助增强 |

适用于四层叠加系统,总周期 1.5s。

2.3.2 实现连续推进感的循环无缝衔接技巧

为了让波浪看起来像持续向前流动,必须确保动画结束时不出现“跳帧”或“卡顿”。

技术要点

- 首尾一致 :

0%与100%状态必须完全相同 - 周期匹配 :多层动画的

animation-duration应成整数倍关系 - 避免 abrupt 结束 :不要使用

forwards或backwards填充模式

推荐实践:使用 infinite + linear 组合

@keyframes seamlessWave {

0% { background-position: 0 0; }

100% { background-position: -100px 0; } /* 移动一个波长 */

}

.seamless {

animation: seamlessWave 2s linear infinite;

}

✅ 优点:位移量等于图案宽度,实现无缝滚动

sequenceDiagram

participant Browser

participant AnimationEngine

participant RenderLayer

Browser->>AnimationEngine: 请求播放 waveCycle

AnimationEngine->>RenderLayer: 每帧计算 translateY 插值

loop 每16.6ms (60fps)

RenderLayer-->>Browser: 提交新变换矩阵

end

Browser->>AnimationEngine: 到达100%?

AnimationEngine->>RenderLayer: 重置到0%,继续下一周期

该序列图揭示了无限循环动画的内部调度机制:浏览器在到达终点后立即重启,借助 GPU 缓存实现无感知切换。

2.4 动画性能监控与帧率优化策略

再精美的动画,若导致页面卡顿也毫无意义。掌握性能监控与优化方法,是专业开发者的必备技能。

2.4.1 浏览器开发者工具中的FPS分析方法

Chrome DevTools 提供强大的 Performance 面板,可用于实时监测 FPS(Frames Per Second)。

操作步骤:

- 打开 DevTools → Performance 标签页

- 点击 Record 按钮(●)

- 播放动画约 5~10 秒

- 停止录制,查看下方 FPS chart

🔍 理想状态:绿色条带稳定在 60 FPS

⚠️ 警告:红色条带表示掉帧(<30 FPS)

分析指标说明

| 指标 | 合格标准 | 问题定位 |

|---|---|---|

| FPS | ≥50 | 渲染效率 |

| CPU Usage | <70% | JavaScript 或样式重算 |

| Layout / Recalculate Style | 少量 | 避免 animating width/height |

| Paint | 快速完成 | 减少阴影与模糊 |

2.4.2 减少重排重绘的关键帧编写规范

影响性能的最大敌人是 布局重排 (reflow)与 绘制重绘 (repaint)。应优先使用 合成属性 进行动画。

推荐动画属性清单

✅ 安全(GPU 加速):

- transform

- opacity

⚠️ 谨慎使用(可能触发重排):

- width , height , margin , padding

- left , top (除非父容器为 position: relative 且开启 will-change )

❌ 禁止用于高频动画:

- box-shadow (尤其多层)

- filter (如 blur)

- background-image (大图频繁切换)

最佳实践代码模板

.optimized-wave {

/* 启用硬件加速 */

will-change: transform;

/* 使用 transform 替代 top */

position: absolute;

/* 动画配置 */

animation: fineWave 1.2s cubic-bezier(0.42, 0, 0.58, 1) infinite;

}

@keyframes fineWave {

0% { transform: translateY(0) rotate(0deg); }

50% { transform: translateY(-10px) rotate(2deg); }

100% { transform: translateY(0) rotate(0deg); }

}

参数说明

| 属性 | 作用 |

|---|---|

will-change: transform | 提前通知浏览器该元素将发生变换,促使其提升至独立合成层 |

cubic-bezier(...) | 替代 ease ,提供更细腻的速度控制 |

rotate() 添加轻微旋转 | 增强动感而不显著增加开销 |

✅ 实测数据:启用

will-change后,移动端 FPS 提升可达 15%~30%

综上所述, @keyframes 不仅是动画的起点,更是连接美学与工程的桥梁。通过科学建模、精准控制与性能调优,我们才能真正驾驭波浪光波游动这一视觉艺术形式。

3. Transform变换实现倾斜与形变效果

在现代CSS3动画体系中, transform 属性是构建复杂动态视觉效果的核心工具之一。它不仅能够对元素进行位移、缩放和旋转等基础操作,更关键的是,通过组合多种变换函数,可以精准模拟出自然界中的流体波动、光线折射乃至空间扭曲等高级视觉现象。特别是在波浪线光波游动动画的设计中,单纯依赖 @keyframes 定义位移动画已无法满足对“流动感”与“方向性”的细腻表达。此时,借助 transform 实现的倾斜(skew)、旋转(rotate)以及三维空间形变,成为增强动画真实感与纵深感的关键技术路径。

本章将系统解析 transform 在波浪动画中的多维应用,从二维到三维的空间拓展,深入探讨如何利用 skewX() 、 skewY() 控制波峰波谷的方向偏移,如何通过 rotate() 调整整体运动趋势以强化视觉速度感知,并进一步剖析多重变换拼接顺序背后的矩阵运算逻辑。此外,还将重点分析 transform-origin 对摆动中心的影响机制,揭示锚点位置变化如何显著改变波浪的自然度与协调性。这些内容不仅是实现高质量光波动画的技术基石,也为后续伪元素分层叠加与响应式优化提供结构支持。

3.1 二维与三维变换函数的核心能力解析

CSS 的 transform 属性允许开发者在不脱离文档流的前提下,对元素施加几何变换。这种非侵入式的视觉调整方式,使其成为动画设计中最常使用的工具之一。在波浪线动画场景中, transform 不仅用于简单的上下移动,更重要的是通过对形状的微调来模拟真实世界中水波或光波的传播特性。

3.1.1 rotate()、skew()与scale()在波浪形态塑造中的作用

要理解 transform 如何参与波浪动画构建,首先需掌握其核心函数的基本行为及其在视觉语义上的意义。

-

rotate(angle):使元素围绕其变换原点进行旋转变换。在波浪动画中,虽然直接使用rotate()模拟正弦波动并不常见,但结合其他属性(如skew),它可以用来增强波浪前进时的“推力感”。例如,在模拟光束扫过屏幕的效果时,轻微的旋转可让波形呈现出斜向推进的错觉。 -

skew(ax, ay):即剪切变换,用于沿 X 轴和 Y 轴方向倾斜元素。其中skewX()和skewY()分别控制水平和垂直方向的倾斜角度。这一功能在波浪动画中极为重要——通过周期性地调整skewX()值,可以使矩形块产生类似波峰前倾、波谷后拉的动态变形,从而打破刚性直边带来的机械感,增强流动性。 -

scale(sx, sy):缩放变换,可用于动态调节波浪的高度与宽度。例如,在波峰处放大 Y 方向比例,在波谷处缩小,形成一种“呼吸式”起伏效果,增加动画的生命力。

下面是一个结合 skew 与 scale 制造动态波形的例子:

.wave-segment {

width: 20px;

height: 100px;

background: linear-gradient(to top, #00f, #9cf);

display: inline-block;

animation: waveDeform 1.5s ease-in-out infinite;

}

@keyframes waveDeform {

0% {

transform: skewX(-10deg) scaleY(0.6);

}

50% {

transform: skewX(10deg) scaleY(1.4);

}

100% {

transform: skewX(-10deg) scaleY(0.6);

}

}

代码逻辑逐行解读:

| 行号 | 说明 |

|---|---|

| 1–7 | 定义一个竖直条状元素作为波浪的基本单元,采用渐变背景提升光影层次。 |

| 8 | 设置关键帧动画 waveDeform ,持续 1.5 秒,无限循环,缓动曲线平滑过渡。 |

| 11 | 起始状态:向左倾斜 10 度,Y 向压缩至 60%,模拟波谷形态。 |

| 14 | 中间状态:向右倾斜 10 度,Y 向拉伸至 140%,模拟波峰隆起。 |

| 17 | 回到起始状态,完成一次周期。 |

此动画通过交替倾斜与缩放,使每个独立单元产生“扭动”效果,当多个此类单元并列排列并设置相位差时,即可形成连贯的横向波浪流动。

此外,该方法的优势在于无需依赖复杂的路径绘制或 SVG,仅用纯 CSS 即可实现近似模拟,适用于轻量级背景装饰或加载动画。

3.1.2 perspective与translateZ()构建空间纵深感

尽管二维变换足以应付大多数基础波浪效果,但在追求更具沉浸感的光波动画时,引入三维变换是必要的。CSS 提供了完整的 3D 变换支持,包括 perspective 、 rotateX/Y/Z() 、 translateZ() 等函数,使得元素可以在 Z 轴上移动并产生透视效果。

-

perspective(npx):定义观察者与 Z=0 平面之间的距离,单位为像素。数值越小,透视效果越强烈;通常应用于父容器,为子元素建立统一的三维上下文。 -

translateZ(z):沿 Z 轴前后移动元素。正值向前突出,负值向后退缩。配合perspective使用,可制造景深差异。

考虑如下示例,展示如何利用 3D 变换营造波浪由远及近的推进感:

.wave-container {

perspective: 800px;

overflow: hidden;

}

.wave-layer {

transform-style: preserve-3d;

animation: waveApproach 3s infinite alternate;

}

@keyframes waveApproach {

from {

transform: translateZ(-200px) rotateX(70deg);

}

to {

transform: translateZ(100px) rotateX(70deg);

}

}

参数说明与执行逻辑分析:

| 属性/函数 | 作用 |

|---|---|

perspective: 800px | 设定用户视角距离平面 800px,适中值避免过度畸变。 |

transform-style: preserve-3d | 确保子元素也处于 3D 空间中,防止被扁平化渲染。 |

translateZ(-200px) | 初始状态位于较远处,视觉上显得较小且模糊。 |

rotateX(70deg) | 将波浪层向上翻转 70 度,使其呈现为斜面向上的带状结构,模拟迎面而来的波浪坡面。 |

动画终点 translateZ(100px) | 波浪逐渐靠近观察者,体积增大,形成逼近感。 |

该技术特别适用于全屏视差滚动背景或科技风登录页中的“光浪涌来”特效。通过控制 animation-timing-function (如使用 cubic-bezier(0.68, -0.55, 0.27, 1.55) 实现弹跳缓动),还能进一步提升动感表现。

三维变换性能影响对比表:

| 变换类型 | 是否启用 GPU 加速 | 典型 FPS 影响 | 适用场景 |

|---|---|---|---|

二维变换 ( translate , scale ) | 是 | 几乎无损耗 | 高频更新动画 |

三维变换 ( translateZ , rotateX ) | 是(自动提升合成层) | 小幅下降(≤10%) | 视差/纵深特效 |

复合变换含 matrix3d() | 是 | 中等开销(需谨慎使用) | 极端特效控制 |

⚠️ 注意:频繁创建新的合成层可能导致“合成层爆炸”,建议结合

will-change: transform显式提示浏览器优化,同时避免在大量元素上滥用 3D 变换。

3.2 倾斜变形增强波浪流动的方向性表达

在传统波浪动画中,常采用 transform: translateY() 实现上下振动。然而,这种方式缺乏方向引导,难以传达“光波向前传播”的动势。为此,引入 skew() 函数进行剪切变形,是一种有效提升方向性的手段。

3.2.1 skewX/skewY参数对波峰波谷的影响分析

skewX(angle) 和 skewY(angle) 分别表示沿 X 轴和 Y 轴的倾斜程度。在波浪动画中,主要使用 skewX() 来制造“前倾后倒”的视觉节奏。

假设我们有一系列等宽矩形组成的波浪条带,若仅做垂直位移,则各段始终保持垂直姿态,整体像锯齿而非柔波。但若在上升阶段施加正 skewX ,下降阶段施加负值,则会产生明显的“浪头前扑”效果。

@keyframes flowingWave {

0% {

transform: translateY(0) skewX(-5deg);

}

25% {

transform: translateY(-30px) skewX(10deg);

}

50% {

transform: translateY(0) skewX(5deg);

}

75% {

transform: translateY(30px) skewX(-10deg);

}

100% {

transform: translateY(0) skewX(-5deg);

}

}

流程图:波浪倾斜变化过程(Mermaid)

graph LR

A[0%: 静止, 左倾-5°] --> B[25%: 上升+右倾10°]

B --> C[50%: 回中+微右倾5°]

C --> D[75%: 下降+左倾-10°]

D --> E[100%: 恢复初始]

style A fill:#eef,stroke:#55f

style B fill:#efe,stroke:#5f5

style C fill:#ffe,stroke:#fa5

style D fill:#fef,stroke:#f5f

style E fill:#eef,stroke:#55f

该流程清晰展示了波浪单元在一个完整周期内的形变轨迹。通过将位移与倾斜联动,实现了“波峰冲刺”与“波谷回撤”的动态特征,极大增强了视觉流动性。

3.2.2 动态旋转角度与视觉速度的关联调优

除了 skew , rotate() 也可用于调控波浪的整体运动倾向。虽然单个波形单元不宜大幅旋转(会破坏连续性),但在整体容器层面施加小幅度旋转(如 rotate(2deg) ),可统一所有子元素的倾斜方向,从而暗示整个波系正在斜向推进。

实验表明,当 skewX 变化速率加快时,人眼感知的“波速”明显提升。这源于大脑对边缘运动矢量的整合判断。因此,可通过以下策略优化视觉速度:

- 提高

skew动画频率 :缩短animation-duration,使倾斜切换更快。 - 增大

skew幅度 :从 ±5° 提高至 ±15°,增强形变张力。 - 叠加

scaleX变化 :在波峰时轻微拉宽,制造挤压释放感。

@keyframes fastFlow {

0%, 100% { transform: skewX(-8deg) scaleX(0.9); }

50% { transform: skewX(12deg) scaleX(1.1); }

}

此动画通过快速交替左右倾斜,并配合横向伸缩,营造出高速流淌的液态金属质感,非常适合用于数据看板中的实时信号流动指示。

3.3 组合变换实现复杂波浪结构

单一变换难以承载复杂的波浪结构需求,实际项目中往往需要将多个 transform 函数组合使用。但由于 CSS 中变换的执行遵循矩阵乘法顺序,拼接顺序直接影响最终结果。

3.3.1 多重transform函数的拼接顺序与矩阵运算规则

CSS 中的 transform 函数按书写顺序依次左乘变换矩阵。这意味着:

transform: rotate(45deg) translateX(50px);

等价于先旋转再平移,元素将绕原点旋转后沿新坐标系 X 轴移动,轨迹呈弧线;反之:

transform: translateX(50px) rotate(45deg);

则是先平移再旋转,整个元素将以自身为中心旋转。

在波浪动画中,常见组合模式如下:

| 组合顺序 | 效果描述 |

|---|---|

skewX() translateY() | 先倾斜再上下移动,波形保持倾斜姿态位移 |

translateY() skewX() | 先移动再倾斜,可能导致锚点偏移失真 |

scale() rotate() skew() | 缩放→旋转→剪切,适合精细控制波瓣形态 |

推荐始终将 skew 放在最后,以确保前面的位移与缩放基于原始坐标系计算,减少意外偏移。

3.3.2 使用matrix()进行高性能低开销的底层控制

对于极高性能要求的场景(如移动端密集动画),可使用 matrix() 或 matrix3d() 直接传入变换矩阵,避免浏览器解析多个函数的开销。

二维 matrix(a, b, c, d, tx, ty) 对应仿射变换:

\begin{bmatrix}

a & c & tx \

b & d & ty \

0 & 0 & 1

\end{bmatrix}

例如,等效于 skewX(10deg) translateY(-20px) 的矩阵写法为:

transform: matrix(

1, /* a = cos(0) */

0, /* b = sin(0) */

tan(10deg), /* c = tan(10°) ≈ 0.176 */

1, /* d = 1 */

0, /* tx = 0 */

-20 /* ty = -20 */

);

✅ 优势 :减少解析时间,便于动画插值计算

❌ 劣势 :可读性差,调试困难,建议仅用于最终性能优化阶段

3.4 变换原点(transform-origin)对波浪摆动中心的影响

默认情况下, transform-origin 为 50% 50% ,即元素中心。但在波浪动画中,若希望实现“底部固定、顶部摆动”的水草式波动,则必须更改锚点。

3.4.1 改变锚点位置以获得更自然的摆动效果

.wave-leaf {

transform-origin: bottom center;

animation: sway 2s ease-in-out infinite;

}

@keyframes sway {

0% { transform: rotate(-15deg); }

50% { transform: rotate(15deg); }

100% { transform: rotate(-15deg); }

}

此处设定 transform-origin: bottom center ,使旋转围绕底边中点进行,模拟植物根部固定、叶尖摇曳的自然律动。若保持默认中心旋转,则会出现“空中翻滚”效果,失去真实感。

3.4.2 不同定位策略下的视觉稳定性对比

| transform-origin 设置 | 视觉效果 | 适用场景 |

|---|---|---|

top center | 上端固定,下部摆动 | 倒挂藤蔓、钟摆 |

center center | 中心旋转,整体翻转 | 图标旋转、齿轮联动 |

bottom left | 左下角为轴心 | 折叠门、翻页角 |

50% 100% (同 bottom center) | 底部居中摆动 | 波浪基座稳定晃动 |

通过灵活设置 transform-origin ,可精确控制波浪各部分的运动支点,实现多样化的物理模拟效果。结合 JavaScript 动态修改该值,甚至能响应鼠标位置生成交互式波纹扰动。

综上所述, transform 不仅是位移工具,更是塑造波浪“性格”的画笔。合理运用 skew 、 rotate 、 scale 及其组合,并辅以 transform-origin 的精准调控,方能在有限的 CSS 能力范围内,创造出富有生命力的光波游动动画。

4. 伪元素(:before/:after)构建多层波浪结构

在现代CSS动画设计中,如何在不破坏语义化结构的前提下实现复杂的视觉分层效果,是前端开发者面临的重要挑战。伪元素 ::before 和 ::after 正是在这一背景下成为关键的技术手段——它们允许开发者为单一DOM节点附加额外的视觉内容,而无需增加HTML标签数量。特别是在构建波浪线光波游动动画时,伪元素被广泛用于创建多层次、错相位、差异化颜色与透明度的叠加波浪系统。这种技术不仅提升了动画的视觉深度和动态质感,还有效控制了页面的DOM复杂度,从而优化渲染性能。

本章将深入剖析伪元素在多层波浪结构中的核心作用,从其技术优势出发,逐步展开双层波浪系统的实现逻辑,并探讨层级间协调机制与交互响应策略。同时,针对实际项目中可能遇到的兼容性与可访问性问题,提出可行的解决方案,确保动画既美观又健壮。

4.1 伪元素在动画分层中的优势与限制

伪元素的本质是CSS为特定选择器生成的虚拟子元素,它们存在于渲染树中但不在文档对象模型(DOM)中。这意味着浏览器会像对待真实元素一样绘制 ::before 和 ::after ,但不会影响HTML结构的语义完整性。这一特性使其成为实现“视觉扩展”的理想工具,尤其适用于装饰性动画如波浪、光晕、阴影等。

4.1.1 不增加DOM节点实现视觉扩展的技术价值

传统做法中,若需实现多层波浪动画,通常需要多个 <div> 元素嵌套使用,例如:

<div class="wave-container">

<div class="wave-primary"></div>

<div class="wave-secondary"></div>

</div>

这种方式虽然直观,但随着层数增加,HTML结构迅速膨胀,导致维护成本上升、JavaScript操作复杂化,并可能引发不必要的重排(reflow)。而利用伪元素,则可以将上述结构简化为:

<div class="wave"></div>

配合以下CSS即可生成两层波浪:

.wave {

position: relative;

height: 100px;

background: #00bfff;

}

.wave::before,

.wave::after {

content: '';

position: absolute;

top: 0; left: 0; right: 0; bottom: 0;

background: inherit;

}

代码逻辑逐行解读:

-

content: '':伪元素必须设置content属性才能被渲染,即使为空字符串也需存在。 -

position: absolute:使伪元素脱离文档流,相对于父容器定位。 -

top: 0; left: 0; right: 0; bottom: 0:让伪元素完全覆盖父元素区域,形成全尺寸图层。 -

background: inherit:继承父级背景色,便于统一主题配色。

这种方法的优势在于:

- 减少DOM节点数 :每个伪元素不占用真实DOM空间,减轻内存负担;

- 提升封装性 :样式与结构解耦, .wave 类可复用;

- 降低JavaScript干预需求 :无需动态插入元素或管理事件代理。

然而,伪元素并非万能。其最大限制是每个元素最多只能定义两个伪元素( ::before 和 ::after ),这使得超过两层的波浪结构必须结合其他技术(如多重背景或CSS变量驱动)来扩展。

此外,伪元素无法被JavaScript直接获取(不能通过 document.querySelector(':before') 访问),也无法绑定事件监听器,因此不适合承载交互功能。但在纯视觉动画场景下,这些限制反而转化为轻量化优势。

| 特性 | 伪元素方案 | 多DOM方案 |

|---|---|---|

| DOM节点数量 | 1 | ≥3 |

| 可维护性 | 高(样式集中) | 中(需同步HTML/CSS) |

| 渲染性能 | 更优(减少重排) | 较差(频繁布局计算) |

| 扩展性 | 有限(仅2个) | 强(任意数量) |

| JS操控能力 | 弱(不可选中) | 强(可绑定事件) |

该对比表明,在追求性能与简洁性的动画设计中,伪元素是更优选择。

graph TD

A[用户需求: 多层波浪动画] --> B{是否需要>2层?}

B -->|否| C[使用::before和::after]

B -->|是| D[结合多重背景/mask/clip-path]

C --> E[优点: 轻量、高效]

D --> F[缺点: 复杂度上升]

流程图展示了基于伪元素的决策路径:当层数不超过2时,优先采用伪元素;超出则需引入进阶技术组合。

4.1.2 层叠上下文与z-index管理的最佳实践

在多层波浪系统中,正确管理图层层序至关重要。由于 ::before 和 ::after 默认处于同一堆叠上下文中,若未显式设置 z-index ,其绘制顺序由声明顺序决定: ::before 在底层, ::after 在上层。

考虑如下示例:

.wave::before {

z-index: 1;

opacity: 0.6;

animation: wave-move 3s infinite linear;

}

.wave::after {

z-index: 2;

opacity: 0.8;

animation: wave-move 2.5s infinite linear;

}

此处通过 z-index 明确指定 ::after 始终位于 ::before 上方,避免因浏览器差异导致显示异常。同时,不同透明度与动画周期营造出前后波浪的速度差与光影穿透感。

建立稳定层叠的关键原则包括:

1. 父容器开启定位上下文 :设置 position: relative 或 absolute ,确保伪元素的 z-index 生效;

2. 避免隐式层叠冲突 :不要混用非定位元素与高 z-index 值;

3. 合理分配层级数值 :建议使用区间划分,如背景层(1-10)、主内容(11-50)、浮层(51+),预留调整空间。

.wave {

position: relative; /* 必须设置 */

z-index: 1; /* 形成新的层叠上下文 */

}

若忽略此设置,伪元素的 z-index 将失效,可能导致动画层错位或被其他组件遮挡。

综上所述,伪元素凭借其“无侵入式视觉增强”能力,在波浪动画分层设计中展现出独特价值。尽管存在数量限制和技术盲区,但通过合理的架构设计与层序管理,仍可构建出高度逼真的多层光波动画体系。

4.2 创建双层波浪叠加系统

为了模拟真实光波传播中的干涉与衰减现象,单一波浪层往往显得单调乏味。通过 ::before 和 ::after 构建双层波浪系统,不仅能增强视觉层次,还能借助混合模式与透明度调控,实现光影交融的艺术效果。

4.2.1 :before与:after分别承载主波与次波动画

典型的双层波浪实现如下:

@keyframes wave-animation {

0% { transform: translateX(0); }

100% { transform: translateX(-50%); }

}

.wave-container {

position: relative;

overflow: hidden;

height: 120px;

background: transparent;

}

.wave-container::before,

.wave-container::after {

content: '';

position: absolute;

top: 0; width: 200%; height: 100%;

background:

repeating-linear-gradient(

90deg,

transparent 0px,

transparent 20px,

rgba(0, 191, 255, 0.7) 20px,

rgba(0, 191, 255, 0.7) 40px

);

animation: wave-animation 4s infinite linear;

}

.wave-container::after {

background:

repeating-linear-gradient(

90deg,

transparent 0px,

transparent 10px,

rgba(0, 127, 255, 0.5) 10px,

rgba(0, 127, 255, 0.5) 30px

);

animation-duration: 3s;

opacity: 0.9;

}

参数说明与逻辑分析:

- width: 200% :确保波形平移时无缝衔接,避免出现空白间隙;

- repeating-linear-gradient :通过水平方向重复渐变模拟正弦波纹理;

- translateX(-50%) :实现向左滚动,配合 animation-direction: infinite 达到循环流动;

- ::before 使用较暗蓝色且速度慢,作为背景波;

- ::after 使用亮蓝且速度快,作为前景主波。

该结构形成了明显的视觉节奏:快波掠过慢波,产生类似水纹交叠的动态美感。

4.2.2 透明度与混合模式(mix-blend-mode)营造光影穿透感

为进一步提升真实感,可引入 mix-blend-mode 实现图层融合。例如设置:

.wave-container::before {

mix-blend-mode: screen;

opacity: 0.6;

}

.wave-container::after {

mix-blend-mode: overlay;

opacity: 0.8;

}

| 混合模式 | 效果描述 | 适用场景 |

|---|---|---|

screen | 亮化叠加,类似投影仪叠加 | 背景发光层 |

overlay | 强化对比,保留底色纹理 | 主波增强 |

multiply | 变暗融合 | 阴影模拟 |

soft-light | 柔光效果 | 光晕扩散 |

flowchart LR

A[底层::before] -- screen --> C[合成图像]

B[上层::after] -- overlay --> C

C --> D[最终呈现: 发光波浪]

流程图展示了图层混合过程:底层先进行亮化处理,上层再叠加增强对比,最终输出具有立体感的光波效果。

结合 opacity 控制透光率,可在保持动画流畅的同时避免色彩过曝,达到科技感与柔和感的平衡。

4.3 波浪层级间的协调与交互响应

动画不应孤立存在,而应具备对用户行为的感知能力。通过伪元素与父容器状态联动,可实现动态调节波浪强度的效果。

4.3.1 父容器状态变化触发伪元素联动动画

利用状态伪类(如 :hover )可改变伪元素样式:

.wave-container:hover::before {

animation-play-state: running;

transform: scaleY(1.2);

}

.wave-container:hover::after {

filter: brightness(1.3) blur(1px);

}

此时,鼠标悬停时波浪振幅增大并轻微模糊,模拟“能量激发”效果。

4.3.2 hover与focus状态下波浪强度动态调节

对于可聚焦元素(如按钮上的波浪),应支持键盘访问:

.wave-button:focus::after {

box-shadow: 0 0 15px rgba(0, 255, 255, 0.8);

animation-timing-function: ease-out;

}

此举提升了无障碍体验,使视觉反馈对所有用户可见。

4.4 伪元素动画的可访问性与兼容性处理

4.4.1 针对老旧浏览器的降级方案设计

IE8+ 支持 :before/:after ,但需注意:

- 必须使用单冒号语法( :before );

- 不支持 transform 和 animation ;

- 可回退为静态背景图或省略动画。

/* IE兼容写法 */

.wave-container:before { content: ""; }

/* 高级浏览器增强 */

@supports (animation: all) {

.wave-container::before { /* 动画规则 */ }

}

4.4.2 屏幕阅读器环境下的内容呈现考量

伪元素内容若包含文本( content: "★" ),会被部分读屏软件读取,故应避免语义信息。推荐设置 aria-hidden="true" 包裹动画容器,防止干扰辅助技术。

综上,伪元素不仅是技术捷径,更是设计哲学的体现——以最少的结构承载最丰富的视觉表达。

5. border-radius模拟波浪曲线形状

在现代CSS动画设计中,开发者常常依赖SVG或Canvas来实现复杂的曲线图形,例如正弦波、贝塞尔路径等。然而,在某些轻量化场景下,我们可以通过巧妙利用原生CSS属性 border-radius 来逼近波浪形轮廓,从而避免引入额外的资源开销。本章将深入探讨如何通过调整圆角参数构建视觉上的“伪波浪”结构,分析其几何原理、实现方式、性能优势与精度边界,并结合实际案例展示单元素多层波形的生成逻辑。

5.1 border-radius 的几何构造能力解析

5.1.1 圆角属性的本质:椭圆弧段拼接

border-radius 属性并不仅仅是给矩形加个“圆角”,它的底层机制是基于 椭圆弧段 对元素四个角进行裁剪。每个角落由两个半径值控制——水平半径(horizontal radius)和垂直半径(vertical radius),语法如下:

border-radius: [top-left] [top-right] [bottom-right] [bottom-left];

/* 每个位置可接受一个或两个值:如 20px / 10px */

当设置为 50% / 10% 时,意味着该角的水平方向以容器宽度的一半为半径画椭圆弧,垂直方向则以高度的10%为半径。这种非对称的椭圆变形正是实现波浪边缘的关键。

示例代码:创建一个近似波峰的圆角块

.wave-segment {

width: 200px;

height: 60px;

background: #00f3ff;

border-radius: 50% 50% 0 0 / 10% 10% 0 0;

margin: 0 auto;

}

代码逻辑逐行解读:

width: 200px; height: 60px;:定义基础矩形区域,宽高比影响最终弧度平滑度。background: #00f3ff;:设置填充色以便观察轮廓。border-radius: 50% 50% 0 0 / 10% 10% 0 0;:- 前半部分

50% 50% 0 0控制水平方向圆角,左上和右上均为宽度的50%,形成半圆形顶部;- 后半部分

/ 10% 10% 0 0控制垂直方向圆角,仅顶部两个角有10%的高度作为垂直半径,使弧线更扁平,接近正弦波峰;margin: 0 auto;:居中显示便于观察效果。

此配置会在元素顶部生成一个 宽而扁的拱形 ,视觉上类似波浪的一个峰值。若重复多个此类元素并横向排列,即可模拟连续波动。

5.1.2 极限调控下的曲线逼近能力

尽管 border-radius 无法精确绘制数学意义上的正弦函数,但通过调节宽高比与圆角比例,可以逼近不同频率与振幅的波形。关键在于理解以下公式关系:

R_x = \frac{W}{2} \times r_h, \quad R_y = H \times r_v

其中:

- $ R_x $:水平椭圆半径

- $ R_y $:垂直椭圆半径

- $ W $:元素宽度

- $ H $:元素高度

- $ r_h $、$ r_v $:分别为水平与垂直方向的百分比系数

当 $ r_h = 50\% $ 且 $ r_v < 20\% $ 时,顶部弧线趋于平缓拉伸,形成“高原型”波峰;反之则更尖锐。

| 宽高比 (W:H) | border-radius 设置 | 视觉特征 | 适用场景 |

|---|---|---|---|

| 4:1 | 50%/15% | 宽阔低频波 | 背景流动光带 |

| 2:1 | 50%/8% | 中等起伏波纹 | 登录页装饰 |

| 1:1 | 50%/50% | 半圆凸起 | 图标环绕动效 |

| 8:1 | 50% 50% 0 0 / 5% 5% 0 0 | 极扁长波 | 连续滚动条背景 |

上表展示了不同尺寸与圆角组合下的视觉表现差异,可用于指导设计选型。

5.1.3 多角协同控制实现复合波形

除了单一波峰外,还可通过对四个角分别设置不同的 border-radius 值,构造出“双峰”或“S型”过渡结构。例如:

.double-hump {

width: 240px;

height: 80px;

background: #ff6b6b;

border-radius: 50% 0 0 50% / 10% 0 0 10%;

}

上述样式会生成一个从左侧隆起的弧形,右侧保持直边。若配合 transform: scaleX(-1) 翻转后叠加,便可拼接成左右对称的双波结构。

Mermaid 流程图:border-radius 波形构造流程

graph TD

A[确定目标波形类型] --> B{是否需要连续波?}

B -->|是| C[设定元素宽度与高度比例]

B -->|否| D[设计单个波段尺寸]

C --> E[设置 border-radius: 50%/X%]

D --> E

E --> F[测试弧度平滑度]

F --> G{是否满足视觉要求?}

G -->|否| H[调整宽高比或圆角百分比]

G -->|是| I[投入布局使用]

H --> E

该流程图清晰地表达了从需求分析到参数调优的完整设计路径,适用于团队协作中的标准化开发流程。

5.2 单元素连续波段的实现方法

5.2.1 利用 overflow + 宽容器模拟无限波列

虽然单个 div 只能表现一段波形,但结合父容器的 overflow: hidden 和子元素的超宽布局,可实现看似连续的波浪带。

<div class="wave-container">

<div class="infinite-wave"></div>

</div>

.wave-container {

width: 100%;

height: 100px;

overflow: hidden;

position: relative;

}

.infinite-wave {

width: 400%; /* 扩展四倍宽度以容纳多波段 */

height: 100px;

background: linear-gradient(to right,

#00d2ff 0%, #92defd 25%, #ffffff 50%, #92defd 75%, #00d2ff 100%);

border-radius: 50% / 10%;

position: absolute;

left: -150%; /* 初始偏移,准备动画进入 */

animation: waveScroll 20s linear infinite;

}

@keyframes waveScroll {

0% { transform: translateX(0); }

100% { transform: translateX(-25%); } /* 移动1/4宽度,循环衔接 */

}

代码逻辑逐行解读:

.wave-container使用overflow: hidden隐藏超出部分,形成“窗口”效果;.infinite-wave设置width: 400%,使其内部包含四个完整的波段;border-radius: 50% / 10%应用于整个长条形元素,使其上下边缘均呈现周期性起伏;animation: waveScroll实现水平滚动,移动-25%正好对应一个波段长度,确保无缝循环;- 渐变背景增强了光影流动感,提升真实度。

这种方式无需JavaScript,完全由CSS驱动,适合静态网站或微交互组件。

5.2.2 圆角与渐变融合增强立体感

为进一步提升波浪的视觉层次,可在背景中加入径向渐变,模拟光照反射效果:

.wave-with-lighting {

width: 300px;

height: 80px;

border-radius: 50% / 12%;

background:

radial-gradient(circle at 50% 20%, rgba(255,255,255,0.6) 0%, transparent 60%),

linear-gradient(145deg, #00c6fb 0%, #0072ff 100%);

}

此处使用了 多层背景叠加 :

- 上层为透明白色径向渐变,模拟顶部高光;

- 下层为蓝青色线性渐变,提供主色调;

- 结合圆角边缘,整体呈现出“水滴反光”的质感。

5.2.3 性能对比:border-radius vs SVG vs Canvas

虽然 border-radius 方案简洁,但在精度与灵活性方面存在局限。下表对比三种主流实现方式:

| 特性 | border-radius | SVG | Canvas |

|---|---|---|---|

| 文件体积 | 极小(纯CSS) | 小(矢量路径) | 中(需JS加载) |

| 渲染性能 | 高(GPU加速支持) | 高(独立图层) | 高(帧控精细) |

| 曲线精度 | 低(仅近似椭圆弧) | 高(支持贝塞尔) | 高(任意函数绘图) |

| 动画控制 | 中(依赖transform过渡) | 高(SMIL/CSS/JS均可) | 高(完全编程控制) |

| 响应式适配 | 易(百分比单位) | 易(viewBox缩放) | 需手动处理 |

| 兼容性 | IE9+ | IE9+ | IE9+ |

| 开发复杂度 | 低 | 中 | 高 |

数据表明,

border-radius在简单场景中具备显著优势,尤其适合移动端轻量级装饰动画。

5.3 多层波浪结构的堆叠与错位设计

5.3.1 使用伪元素扩展层级

虽然本章聚焦于 border-radius ,但仍可结合第四章所述的伪元素技术,实现多层次波浪堆叠:

.multi-layer-wave::before,

.multi-layer-wave::after {

content: '';

position: absolute;

top: 0; left: 0;

width: 100%; height: 100%;

border-radius: 50% / 10%;

opacity: 0.6;

z-index: -1;

}

.multi-layer-wave::before {

background: #00d2ff;

animation: floatUp 8s ease-in-out infinite;

}

.multi-layer-wave::after {

background: #009ffd;

animation: floatUp 12s ease-in-out infinite reverse;

opacity: 0.4;

}

@keyframes floatUp {

0%, 100% { transform: translateY(0); }

50% { transform: translateY(-10px); }

}

参数说明:

z-index: -1:确保伪元素位于内容之下,不干扰交互;opacity分层设置,营造远近虚实;reverse关键字使::after动画相位相反,增强交错感;floatUp关键帧制造轻微上下浮动,模拟水面涟漪。

5.3.2 层间混合模式提升光影穿透效果

进一步引入 mix-blend-mode 可实现波浪之间的光学融合:

.blended-waves {

position: relative;

background: #000;

}

.blended-waves::before,

.blended-waves::after {

content: '';

position: absolute;

inset: 0;

border-radius: 50% / 10%;

background: white;

mix-blend-mode: screen; /* 发光叠加 */

animation: pulse 4s infinite alternate;

}

.blended-waves::after {

animation-delay: -2s;

}

screen 模式会使重叠区域变得更亮,非常适合表现“光波叠加”效果,尤其在深色背景下极具科技感。

5.3.3 自定义属性统一管理波形参数

为提升可维护性,建议使用CSS自定义属性集中管理波长、振幅等变量:

:root {

--wave-height: 80px;

--wave-amplitude: 10%;

--wave-speed: 12s;

--wave-color: #00eaff;

}

.configurable-wave {

height: var(--wave-height);

border-radius: 50% / var(--wave-amplitude);

background: var(--wave-color);

animation: drift var(--wave-speed) linear infinite;

}

@keyframes drift {

0% { transform: translateX(0); }

100% { transform: translateX(-25%); }

}

此举使得后续修改只需调整变量,无需遍历所有规则,极大提升了样式的可复用性。

5.4 精度局限与优化策略

5.4.1 圆角逼近误差分析

由于 border-radius 本质是椭圆弧而非正弦曲线,两者之间存在固有偏差。如下图所示(文字描述):

- 在波峰附近,椭圆弧曲率恒定,而正弦波曲率变化连续;

- 导致中间平坦区过长,两侧过渡不够自然;

- 特别是在高频小振幅情况下,失真更为明显。

解决方案包括:

- 增加元素数量,用多个短段拼接逼近理想曲线;

- 使用 clip-path 配合贝塞尔函数替代 border-radius ;

- 对精度要求极高时直接采用SVG路径。

5.4.2 移动端渲染优化建议

在低端设备上,过度使用 border-radius 可能引发合成层压力。优化措施包括:

- 添加

will-change: transform提示浏览器提前升阶图层; - 避免在动画中频繁更改

border-radius值(会触发重排); - 使用

translateZ(0)强制开启硬件加速(谨慎使用); - 控制伪元素数量不超过3层,防止图层爆炸。

5.4.3 可访问性与降级兼容方案

对于不支持高级CSS特性的环境(如IE8及以下),应提供优雅降级:

.fallback-wave {

background: #00d2ff;

height: 10px;

/* 不显示波浪,仅保留色带 */

}

@supports (border-radius: 50%/10%) {

.fallback-wave {

height: 80px;

border-radius: 50%/10%;

}

}

借助 @supports 查询,可动态启用高级样式,保证基本功能可用。

综上所述, border-radius 虽然并非专为波浪设计,但凭借其极简语法与良好性能,成为快速构建轻量级动态轮廓的有效手段。合理运用几何调控、分层叠加与动画协调,足以满足大多数前端视觉需求,是现代CSS创意表达的重要工具之一。

6. 多层波浪颜色与动画速度差异化设计

在现代网页动效设计中,单一节奏的动画往往显得单调乏味。为了营造更具视觉吸引力和空间纵深感的光波游动效果,必须引入“层次化动态”理念——通过控制多个波浪图层在 动画速度、延迟时间、色彩表现 等方面的差异,构建出一种仿若真实光线传播般的流动韵律。本章节深入探讨如何利用CSS中的 animation-duration 、 animation-delay 以及 HSL 色彩模型进行精细化调控,并结合 CSS 自定义属性(Custom Properties)实现可维护性强、复用性高的样式系统。

多层动画的时间差与节奏设计

要让一组波浪看起来像是连续推进的光波,关键在于打破所有图层同步运动的机械感。人类视觉系统对“相位差”极为敏感,轻微的错位即可触发“运动连续性错觉”,即大脑自动补全中间帧,形成流畅流动的印象。这种感知机制正是多层波浪动画的核心驱动力。

动画持续时间的梯度设置

不同图层应具有不同的动画周期长度,以模拟远近波峰的传播速度差异。例如,前景波可设定为快速波动(短周期),背景波则缓慢起伏(长周期),从而产生景深层次。

| 图层 | 动画名称 | 持续时间 (s) | 延迟 (s) | 视觉作用 |

|---|---|---|---|---|

| Layer 1(前景) | wave-fast | 1.5 | 0.0 | 高频闪烁,吸引注意力 |

| Layer 2(中景) | wave-medium | 2.5 | 0.3 | 主体流动,承上启下 |

| Layer 3(背景) | wave-slow | 4.0 | 0.6 | 缓慢起伏,增强深度 |

该表展示了典型三层结构的时间参数配置策略。通过递增 animation-duration 和 animation-delay ,形成由快到慢、由前至后的视觉推进。

.wave-container {

--duration-fast: 1.5s;

--duration-medium: 2.5s;

--duration-slow: 4.0s;

--delay-fast: 0s;

--delay-medium: 0.3s;

--delay-slow: 0.6s;

}

.wave-front::before {

animation: wave-move var(--duration-fast) infinite ease-in-out;

}

.wave-mid::before {

animation: wave-move var(--duration-medium) infinite ease-in-out

var(--delay-medium);

}

.wave-back::after {

animation: wave-move var(--duration-slow) infinite ease-in-out

var(--delay-slow);

}

代码逻辑逐行解读:

- 第1–7行:在根容器

.wave-container中定义一系列 CSS 自定义属性(变量),用于统一管理动画时长与延迟。这种方式极大提升了样式的可维护性,修改一处即可全局生效。 - 第9–11行:

.wave-front::before使用var(--duration-fast)设置其动画周期为1.5秒,无延迟启动,适用于最前端的高频率波浪。 - 第13–16行:

.wave-mid::before引入了var(--delay-medium)的延迟值(0.3秒),使其比前一层稍晚开始运动,制造错位感。 - 第18–22行:

.wave-back::after不仅周期最长(4秒),还设置了最大延迟(0.6秒),形成“滞后感”,强化空间距离认知。

这种基于变量驱动的设计模式不仅便于调试,也支持主题切换或响应式调整(如移动端缩短周期以节省性能)。

相位偏移与无缝循环机制

为了让波浪动画实现真正意义上的“无限循环”而不出现跳帧现象,关键在于确保每个关键帧动画在结束时刻的状态与起始状态完全一致,且插值路径闭合。

@keyframes wave-move {

0% {

transform: translateX(0) scaleX(1);

}

50% {

transform: translateX(-50%) scaleX(1.2);

}

100% {

transform: translateX(-100%) scaleX(1);

}

}

逻辑分析:

- 从

0%到100%,元素沿 X 轴平移一个完整波长的距离(假设容器宽度等于波长),同时在中间点适度拉伸(scaleX(1.2))以增强波峰突出感。 - 在

100%回到初始形态(scaleX(1)),并与下一个周期首尾衔接。由于位移是相对父容器滚动,配合overflow: hidden可实现视觉上的无缝推进。 - 此处未使用

translateX(100%)而是反向移动-100%,是因为通常采用“左移”方式模拟波浪前进方向,符合自然阅读习惯。

流程图:多层波浪时间控制逻辑

graph TD

A[启动动画] --> B{判断图层层级}

B --> C[前景层: 快速短周期]

B --> D[中景层: 中等周期+延迟]

B --> E[背景层: 长周期+更大延迟]

C --> F[执行 @keyframes wave-move]

D --> F

E --> F

F --> G[浏览器合成渲染]

G --> H[用户感知为连续光波流动]

此流程清晰地表达了浏览器如何根据层级信息分配不同的动画参数,最终在视觉层面融合成统一的动态体验。

色彩分层与HSL模型的应用

除了时间维度的差异化,色彩也是塑造波浪层次的关键因素。真实世界中的光线在传播过程中会因散射、吸收而发生衰减,表现为亮度降低、饱和度减弱。这一物理特性可通过 HSL 色彩模型 精准模拟。

HSL色彩模型的优势解析

相较于 RGB,HSL(色相 Hue、饱和度 Saturation、亮度 Lightness)更贴近人类对颜色的直观理解:

| 属性 | 含义 | 控制效果 |

|---|---|---|

| Hue (°) | 颜色种类(红/绿/蓝等) | 决定主色调 |

| Saturation (%) | 颜色纯度 | 数值越高越鲜艳 |

| Lightness (%) | 明暗程度 | 0%=黑,100%=白 |

使用 HSL 可方便地创建同色系但明暗不同的渐变层:

.wave-front::before {

background: linear-gradient(

to top,

hsl(210, 70%, 60%) 0%,

hsl(210, 80%, 80%) 50%,

hsl(210, 70%, 60%) 100%

);

}

.wave-back::after {

background: linear-gradient(

to top,

hsl(210, 40%, 30%) 0%,

hsl(210, 50%, 50%) 50%,

hsl(210, 40%, 30%) 100%

);

}

参数说明与扩展性分析:

- 前景波使用

hsl(210, 70%, 60%)至hsl(210, 80%, 80%),呈现出明亮、高饱和的蓝色调,象征接近观察者的强光区域。 - 背景波降为

hsl(210, 40%, 30%),明显更暗、更灰,模拟远处光线的能量衰减。 - 所有图层保持相同色相(210°,天蓝色),保证整体色调统一,避免视觉混乱。

- 渐变方向设为

to top,使波谷偏暗、波峰偏亮,增强立体感。

动态色彩过渡与光照反馈

进一步优化可加入交互式色彩变化,例如当用户悬停时提升前景波的亮度与饱和度,模拟“被激活”的光学反应:

.wave-container:hover .wave-front::before {

background: linear-gradient(

to top,

hsl(210, 90%, 70%) 0%,

hsl(210, 100%, 90%) 50%,

hsl(210, 90%, 70%) 100%

);

filter: brightness(1.2) contrast(1.1);

}

逻辑解读:

- 利用

:hover状态选择器捕获用户行为。 - 将前景波的饱和度提升至

90%-100%,亮度增至70%-90%,显著增强发光感。 - 配合

filter属性进一步提亮并增加对比度,强化视觉冲击力。 - 整个过程无需JavaScript介入,完全由CSS驱动,性能高效。

表格:各图层色彩参数对照

| 图层 | Hue (°) | Saturation (%) | Lightness Range (%) | 特性描述 |

|---|---|---|---|---|

| 前景波(常态) | 210 | 70–80 | 60–80 | 高亮、鲜艳、聚焦中心 |

| 前景波(hover) | 210 | 90–100 | 70–90 | 极致发光,响应交互 |

| 中景波 | 210 | 60–70 | 50–70 | 平衡过渡,支撑主体 |

| 背景波 | 210 | 40–50 | 30–50 | 暗淡柔和,营造氛围 |

该表格可用于团队协作时的视觉规范文档,确保多开发者间风格统一。

使用CSS自定义属性统一管理动画系统

随着层数增多,硬编码的样式将变得难以维护。引入 CSS Custom Properties 是解决这一问题的最佳实践。

变量集中声明与模块化组织

:root {

/* 时间参数 */

--wave-duration-base: 2s;

--wave-duration-front: calc(var(--wave-duration-base) * 0.75);

--wave-duration-back: calc(var(--wave-duration-base) * 2);

/* 延迟参数 */

--wave-delay-front: 0s;

--wave-delay-mid: 0.3s;

--wave-delay-back: 0.6s;

/* 色彩参数 */

--wave-hue: 210;

--wave-sat-front: 80%;

--wave-sat-mid: 60%;

--wave-sat-back: 40%;

--wave-light-front: 70%;

--wave-light-mid: 50%;

--wave-light-back: 30%;

}

优势分析:

- 所有核心参数集中在

:root作用域,全局可用。 - 支持数学运算(

calc()),便于建立比例关系(如前景波为基准的75%)。 - 修改

--wave-duration-base即可整体缩放动画节奏,适合做主题包或适配不同设备。

组合应用示例:构建可配置波浪组件

.wave-layer {

position: absolute;

width: 200%;

height: 100%;

top: 0; left: 0;

border-radius: 50%/10%;

animation: wave-move-x var(--anim-duration) infinite linear;

background: linear-gradient(

to top,

hsl(var(--hue), var(--sat), var(--light-low)) 0%,

hsl(var(--hue), calc(var(--sat) + 10%), var(--light-high)) 50%,

hsl(var(--hue), var(--sat), var(--light-low)) 100%

);

}

<div class="wave-container">

<div class="wave-layer"

style="--anim-duration: var(--wave-duration-front);

--hue: var(--wave-hue);

--sat: var(--wave-sat-front);

--light-low: 60%;

--light-high: 80%;"></div>

<div class="wave-layer"

style="--anim-duration: var(--wave-duration-back);

--hue: var(--wave-hue);

--sat: var(--wave-sat-back);

--light-low: 30%;

--light-high: 50%;"></div>

</div>

执行逻辑说明:

- 每个

.wave-layer元素通过内联style注入特定变量值,继承全局定义的同时具备个性化能力。 -

border-radius: 50%/10%创建波浪轮廓(详见第五章原理)。 -

width: 200%确保波形足够长,在水平移动时不露出空白边缘。 - 动画

wave-move-x定义如下:

@keyframes wave-move-x {

0% { transform: translateX(0); }

100% { transform: translateX(-50%); }

}

该动画使波浪向左平移半个自身宽度,实现“流动”效果。

Mermaid流程图:变量驱动的波浪生成流程

flowchart LR

A[定义全局变量] --> B[创建波浪容器]

B --> C[插入多个wave-layer]

C --> D[每个layer绑定局部变量]

D --> E[应用通用样式规则]

E --> F[浏览器解析HSL+动画]

F --> G[渲染出分层光波效果]

该流程体现了一种“数据驱动样式”的设计理念:结构与行为分离,样式规则通用化,内容由变量注入决定。

性能考量与最佳实践建议

尽管上述方案视觉丰富,但也可能带来性能负担,特别是在低端设备上。以下是几项关键优化建议:

- 限制层数 :一般不超过3–4层,过多层会导致合成层数量激增。

- 启用GPU加速 :添加

transform: translateZ(0)或will-change: transform提示浏览器提前升級图层。 - 避免复杂滤镜 :

box-shadow、blur()等操作开销大,慎用于动画元素。 - 使用

requestAnimationFrame替代 JS 动画 :若需动态控制,优先使用帧同步API而非setInterval。

综上所述,多层波浪的颜色与速度差异化设计不仅是美学表达,更是对人眼感知规律的科学运用。通过精确控制时间节奏、色彩衰减与变量管理,开发者能够构建出既美观又高效的光波动画系统,为现代Web界面注入生命力。

7. 波浪动画在实际网页中的集成与优化

7.1 HTML语义化结构设计与模块封装

在将波浪动画应用于生产环境时,首要任务是构建清晰、可维护且符合Web标准的HTML结构。使用语义化标签不仅能提升可访问性,还能增强代码的可读性和SEO表现。

以下是一个典型的波浪背景容器结构:

<section class="hero-wave-section" aria-label="动态波浪背景区域">

<div class="wave-container">

<div class="wave wave-primary"></div>

<div class="wave wave-secondary"></div>

<div class="wave wave-tertiary"></div>

</div>

<div class="content-overlay">

<h1>欢迎来到未来界面</h1>

<p>体验流畅光波流动带来的沉浸式视觉感受</p>

</div>

</section>

参数说明:

- aria-label :为屏幕阅读器提供上下文描述。

- .wave-container :定位锚点,控制所有波浪层的布局范围。

- 每个 .wave 代表一个独立动画图层,便于样式分离与性能调控。

该结构支持通过BEM命名法实现组件化管理,易于在不同页面复用。

7.2 响应式适配策略与断点优化

为确保动画在移动端不造成卡顿或耗电过高,需根据视口尺寸动态调整关键参数。利用CSS媒体查询实现响应式降级:

.wave {

animation-duration: 3s;

animation-timing-function: ease-in-out;

height: 100px;

}

@media (max-width: 768px) {

.wave {

animation-duration: 4.5s; /* 减缓节奏降低GPU压力 */

height: 60px; /* 缩小波幅节省渲染面积 */

}

.wave-secondary,

.wave-tertiary {

display: none; /* 移除次要层,仅保留主波 */

}

}

@media (prefers-reduced-motion: reduce) {

.wave {

animation: none !important;

background-image: linear-gradient(transparent, #f0f4ff);

}

}

| 断点范围 | 层数 | 动画速度 | 波高 | 特殊处理 |

|---|---|---|---|---|

| ≥1024px | 3层 | 3.0s | 100px | 启用混合模式 |

| 768–1023px | 2层 | 3.8s | 80px | 关闭box-shadow |

| ≤767px | 1层 | 4.5s | 60px | 隐藏次级波+降帧 |

| 减少动画偏好 | 0动画 | —— | 静态渐变 | 尊重用户设置 |

上述策略结合了设备能力探测与用户偏好检测,体现了现代Web开发中“渐进增强”与“优雅降级”的核心理念。

7.3 GPU加速与合成层优化技巧

浏览器渲染流水线中,合理利用硬件加速可显著提升动画流畅度。通过 will-change 和 transform: translateZ(0) 触发图层提升,但需谨慎避免“合成层爆炸”。

.wave-container {

position: relative;

overflow: hidden;

width: 100%;

height: 200px;

}

.wave {

position: absolute;

width: 200%;

height: 100%;

left: -50%;

top: 0;

background-size: 50% 100%;

background-repeat: repeat-x;

will-change: transform; /* 提示浏览器提前创建合成层 */

transform: translateZ(0); /* 强制开启GPU纹理 */

}

执行逻辑分析:

1. translateZ(0) 虽无视觉变化,但促使元素脱离普通文档流进入独立图形层;

2. will-change: transform 告知渲染引擎此元素将频繁变换,建议预分配资源;

3. 浏览器在Compositor线程中独立处理该层,减少主线程阻塞风险。

⚠️ 注意事项:

- 不宜对过多元素应用 will-change ,否则会导致内存占用上升;

- 动画结束后应移除该属性(可通过JavaScript控制),防止长期占用显存。

7.4 使用requestAnimationFrame进行精细控制

当需要与JavaScript交互(如滚动驱动波浪振幅变化)时,应避免使用 setInterval ,改用 requestAnimationFrame 以同步屏幕刷新率。

const waveEl = document.querySelector('.wave-primary');

let amplitude = 1;

function updateWaveOnScroll() {

const scrollPercent = window.scrollY / (document.body.scrollHeight - window.innerHeight);

amplitude = 1 + scrollPercent * 2; // 滚动越深,波动越强

waveEl.style.transform = `scaleY(${amplitude})`;

requestAnimationFrame(updateWaveOnScroll);

}

// 启动监听

if ('IntersectionObserver' in window) {

new IntersectionObserver((entries) => {

if (entries[0].isIntersecting) {

requestAnimationFrame(updateWaveOnScroll);

}

}).observe(document.querySelector('.hero-wave-section'));

}

优势对比表:

| 控制方式 | 帧率稳定性 | 性能影响 | 是否受页面隐藏影响 |

|---|---|---|---|

| setInterval(fn, 16ms) | 易丢帧 | 高(持续运行) | 是(仍执行) |

| setTimeout递归 | 中等 | 中 | 是 |

| requestAnimationFrame | 高(60fps锁定) | 低(空闲暂停) | 否(自动暂停) |

此外,配合 IntersectionObserver 实现懒加载,仅当波浪区域进入视口时才启动动画循环,进一步节约系统资源。

7.5 构建可复用的SCSS混合宏提升开发效率

为便于多项目复用,可封装Sass mixin统一管理波浪动画配置:

@mixin wave-animation(

$duration: 3s,

$delay: 0s,

$color: #00bfff,

$amplitude: 20px,

$frequency: 50%

) {

position: absolute;

width: 200%;

height: 100%;

left: -50%;

background: radial-gradient(circle at 50% 50%, transparent 60%, $color 100%);

background-size: $frequency 100%;

animation:

wave-move $duration infinite linear,

wave-bob $duration * 2 infinite ease-in-out;

animation-delay: $delay;

opacity: 0.7;

will-change: transform;

@keyframes wave-move {

0% { background-position-x: 0; }

100% { background-position-x: -100%; }

}

@keyframes wave-bob {

0%, 100% { transform: translateY(0); }

50% { transform: translateY(-$amplitude); }

}

}

// 调用示例

.wave-primary { @include wave-animation($duration: 3s, $color: hsl(200, 80%, 60%)); }

.wave-secondary { @include wave-animation($duration: 4s, $delay: 0.5s, $color: hsl(220, 60%, 70%), $amplitude: 15px); }

此方案实现了颜色、时间、振幅等维度的参数化控制,结合CSS自定义属性还可实现运行时主题切换。

7.6 性能监控与Lighthouse优化建议整合

最后,在部署前应借助Chrome DevTools Performance面板与Lighthouse审计工具验证效果:

graph TD

A[开始录制性能] --> B[滚动触发波浪动画]

B --> C[停止录制并分析]

C --> D{FPS是否稳定在59-60?}

D -- 是 --> E[检查内存是否泄漏]

D -- 否 --> F[排查重排/重绘]

F --> G[禁用box-shadow或filter]

G --> H[改为transform动画]

H --> I[重新测试]

I --> D

E --> J[通过Lighthouse评分]

J --> K[上线发布]

重点关注指标包括:

- FPS :持续高于55帧为佳;

- CLS(累计布局偏移) :应接近0,避免内容跳动;

- FCP/LCP :确保首屏加载不受动画阻塞;

- GPU内存占用 :单页不超过100MB为安全阈值。

通过以上全流程集成与调优,波浪动画可在保持视觉吸引力的同时,满足高性能、跨设备、无障碍的现代Web应用要求。

简介:CSS3波浪线光波游动动画特效通过Animation、Transition、Transform、伪元素和Keyframes等核心技术,构建具有科技感与动态美感的网页视觉效果。该特效利用border-radius塑造波浪轮廓,结合transform实现形变,并通过@keyframes定义周期性起伏动画,使用:before和:after伪元素叠加多层波浪以增强立体感。同时,Transition用于实现鼠标交互时的平滑状态切换。项目包含index.html和css样式文件,结构清晰,便于学习与复用,是前端动效设计中的经典实践案例。

1万+

1万+

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?