Hello,大家好,我是狗菌。文章很长,阅读全文需要20分钟,建议先收藏~

狗菌今天来讲讲完美曝光,本来以为很简单,最后却参考了大量网络资料,勉强整合出一些看法从原理上来解释完美曝光,第一次有玩摄影变成搞科研的感觉,可能自己没救了。

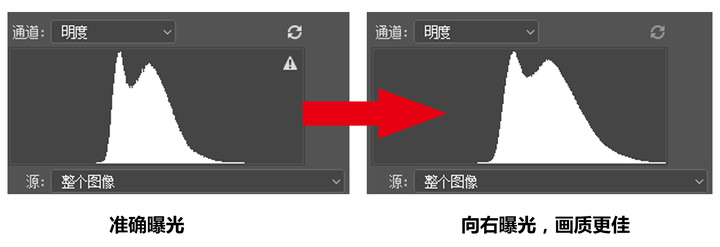

完美曝光要区别于准确曝光,准确曝光是指片子中无死黑,无死白,在直方图中表现为高光部分不溢出,阴影部分不截止,相关内容可以看看这篇分享——

摄影狗的咸鱼日常:关于直方图,你必须知道的几点zhuanlan.zhihu.com

完美曝光是在准确曝光的前提下,实现片子的最佳画质。

提到完美曝光,伴随而来的有宁欠勿曝、宁曝勿欠、向右曝光,不清楚的小白很容易搞混这三个概念,甚至可能觉得这不是矛盾么???

狗菌最开始接触完美曝光时,就弄清了它们之间怎么回事,但是自己写出来发现好像有点问题,再次研究完美曝光,发现网上的讲解多半是用结果去解释宁欠勿曝和向右曝光,就是通过拍片子比较画质来解释向右曝光可以获得最佳画质。

对摄影而言,知道怎么拍其实就行了,所以网上相关内容并没有从原理上探讨问题,但是作为科研人员,对原理的探索还是很感兴趣的,手动狗头,为什么向右曝光就能获得最佳画质呢?

狗菌结合自己的理解整合网上大神的言论简单讲讲为什么会有宁欠勿曝、向右曝光和宁曝勿欠?原理会比较枯燥,狗菌并非专业人士,也不一定对,想看结论的朋友可以直接跳到文末。

- 区域曝光法

提到准确曝光,就必须提到区域曝光理论,在还是黑白胶片摄影的年代,想要准确曝光并不容易,当时并没有液晶屏,也没有直方图,并不能按下快门马上就看到片子的效果,但是——

安塞尔·亚当斯提出了区域曝光法,这是半个多世纪以来摄影科学的基本理论之一。这一理论为摄影曝光建立了标准操作流程,以保证能在任何环境下,包括逆光等能完全欺骗测光系统的极大光比场景,都能够准确曝光。

尽管区域曝光法最初是基于黑白胶片摄影建立起来的,不过这种方法同样适用于当前的数码摄影,也没有很高深,狗菌保证大家肯定都用过,那么什么是区域曝光法呢?

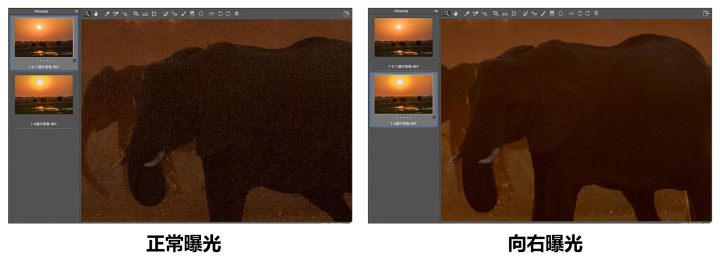

区域曝光法将一个场景按影调从黑到白划分为11个部分,其中每一部分即为一区,用罗马数字标注。区域 V呈中灰调,反射率18%,这是非常重要的区域,也是准确曝光的基础。

18%灰色是怎么来的呢?场景中的光线经过平均后得到一个约18%的灰色影调,称为中性灰,同时只反射18%的光线。测光系统会以18%灰色作为曝光标准,如果采用矩阵测光,拍的片子影调平均后会得到18%的灰色影调。

通常大部分场景都不会出现问题,但是碰上白雪和煤炭,18%的灰色影调明显就会欠曝和过曝,这就是所谓的白加黑减——白色的主体,反射率高于18%,需要增加曝光量;黑色的主体,反射率低于18%,需要减少曝光量。

区域曝光法的本质是啥呢?简单来说,就是找准拍摄场景中的中间调。拍人像时,咔嚓一声,得到一张还不错的片子,为啥曝光这么准,因为多数人的皮肤反射约18%的光线。

很显然,跟区域曝光法最搭的是点测光,逆光人像中,只要对人像测光,也能得到不错的片子,这也是采用中心对焦点对焦的一大优势,所对即所测。关于区域曝光法了解这些就足够了,毕竟现在数码相机还有直方图,科技在进步。

在当时的黑白胶片年代,熟练掌握区域曝光法就相当于掌握了片子的直方图,ACR中将直方图分成五个区域也是参考了区域曝光原理。

- 宽容度和动态范围

当遇上大光比环境,就算采用区域曝光法,也无法记录下场景中的全部信息量,这是由于环境的动态范围超过了胶片的宽容度。

很多相机厂商会混淆宽容度和动态范围的概念,将动态范围作为评价相机的指标,这是不对的,仅谈谈自己的看法,不一定对,因为这里的高动态范围主要由HDR实现,文末会有解释。

动态范围是可变化信号(例如声音或光)最大值和最小值的比值,也可以用以10为底的对数(分贝)或以2为底的对数表示。根据百度百科,动态范围应该是一个物理概念,类似于速度。

宽容度是指胶片能够记录由最暗到最亮光线强度范围的能力,现在也用来衡量数码相机的CMOS,简单来说就是相机记录环境动态范围的能力。

相机的曝光级数是由进光量控制的,曝光加一档意味着感光元件多接受一倍的光,所以曝光级数与光比并非线性关系,以2为底的对数表示动态范围应用于摄影会更加方便,单位为EV。宽容度跟动态范围相关,单位也为EV。

大自然中的动态范围特别高,从刺眼的阳光到微弱的星光之间光强整整相差了10^8数量级,简单计算一下,Log2(10^8)= 26.6,即自然界中的动态范围大约在27 EV这个数量级。

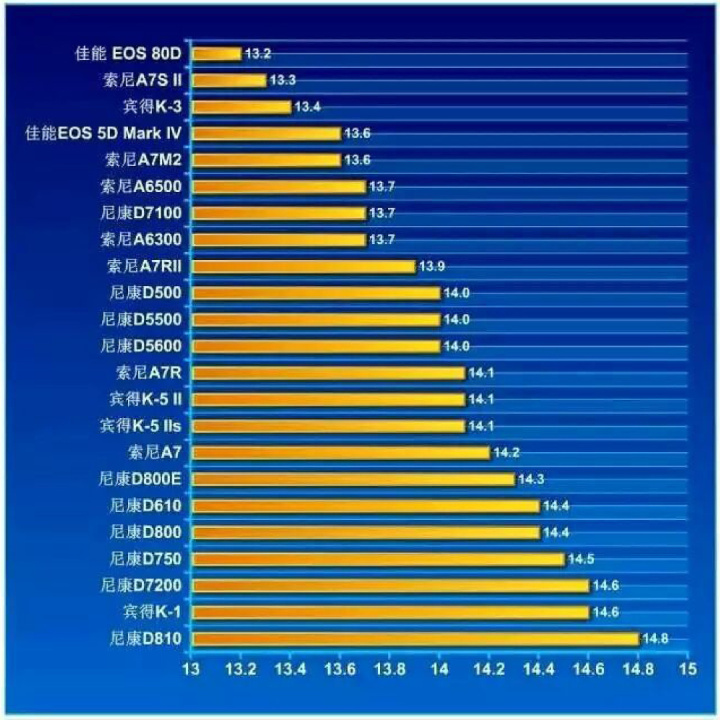

大伙肯定很好奇,这么高的动态范围,相机能记录下来么?肯定不能,分享一些数码相机的宽容度数据,图片来源于网络,可以看到目前数码相机的宽容度都已达到14 EV上下的水准。

但是平常大部分的场景大概只有9 EV左右的动态范围,所以数码相机完全够用,那是不是数码相机宽容度越高越好呢,先留下一个悬念。

目前胶片的宽容度也很高,尤其是黑白负片,跟一些主流数码相机不相上下,但是总有人觉得胶片的宽容度是好过数码相机的,在写这篇文章之前狗菌也是这么想的,还是先留个悬念。

其实人的眼睛才是相机之王,人眼既可以分辨强烈日光下的物体细节,也能在夜晚看清楚天边微弱的星光。通过瞳孔调整,人眼能识别一百万动态范围的环境,Log2(10^6)= 20.0,即20 EV,所以眼睛能看到的相机未必能拍到。

那如果遇到大光比环境,动态范围超过相机的宽容度,又该如何处理呢?第一,补光或中灰渐变镜,降低光比;第二,HDR,包围曝光;第三,根据区域曝光法,选择性的舍弃部分细节。

- 宁欠勿曝和宁曝勿欠

一般情况下,是不会去考虑宁欠勿曝的,能准确曝光为啥不准确曝光呢,还去提倡宁欠勿曝?所以只有当环境的动态范围超过相机的宽容度,并决定选择性的舍弃部分细节时,才有意义。

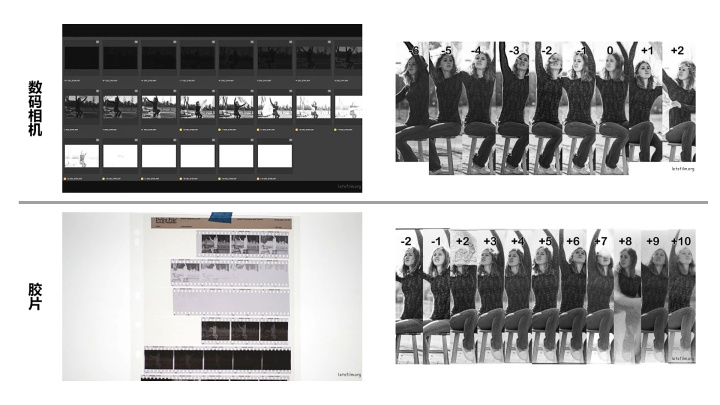

那宁欠勿曝和宁曝勿欠又是怎么回事呢?一个是针对数码相机,一个是针对胶片,只是现在胶片用得比较少,所以宁欠勿曝才会听得比较多。

以数码相机为例,宽容度为14 EV,是不是意味着可以接受7档的曝光不足和7档的曝光过度呢?其实不是的,数码相机对曝光不足的宽容度大于曝光过度的宽容度,而胶片刚好相反。

图片来源于网络,在正常曝光情况下,通过控制快门分别对片子欠曝10档和过曝10档,得到数字底片和黑白负片后,再通过后期恢复到正常曝光。在画质可以接受的情况下,数码相机似乎欠曝一点也能拉回来,而胶片则刚好相反。

数码相机和胶片对欠曝和过曝的宽容度是不同的,对于数码相机,欠曝可以拉回来,过曝就歇菜了,即宁欠勿曝;对于胶片,过曝可以拉回来,欠曝就歇菜了,即宁曝勿欠。

- CMOS和胶片

如果讲到这里就结束了,似乎跟网上讲的也没什么区别,OK,那么接下来讲的绝对是高潮,为什么对于数码相机宁欠勿曝,而胶片则完全相反呢?这是由于两者的成像原理不同导致的。

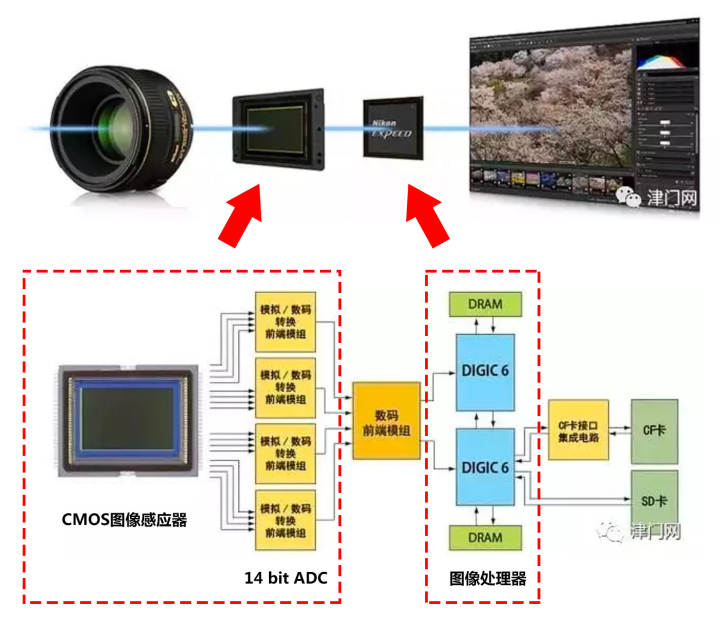

目前数码相机的主流是CMOS图像传感器,CMOS将光信号转变为模拟信号,模数转换器ADC再将模拟信号转变为数字信号记录下来,最终得到了数字底片,即RAW格式文件。

影响RAW文件质量的因素有很多,那是不是数码相机的宽容度越高越好呢?显然并不是,眼尖的朋友一眼就能发现佳能顶级全画幅5D4,宽容度仅排倒第四,画质会很差???

相机宽容度像是眼睛,能看到很高的动态范围,但是能不能完美的记录下来却是相机芯片干的事,用宽容度来衡量相机出片画质是不对的,再高的宽容度也要有相应的处理能力才行。

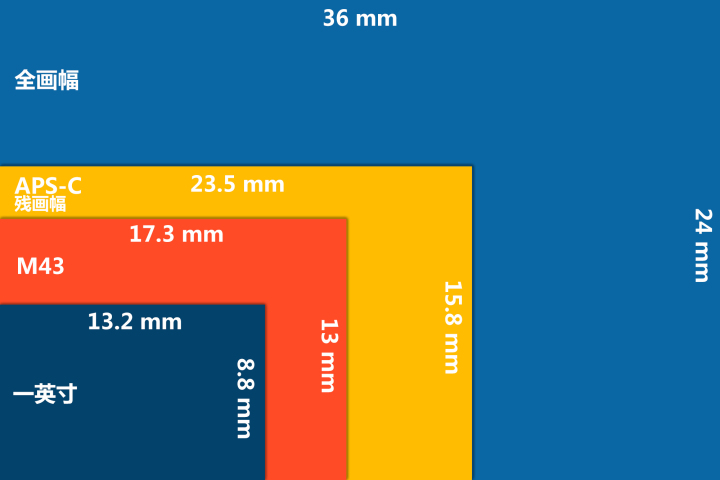

相机芯片的核心就是前面提到的CMOS和ADC,全画幅和残画幅画质的差别主要在于CMOS的尺寸不同,CMOS尺寸越大,画质自然越好。

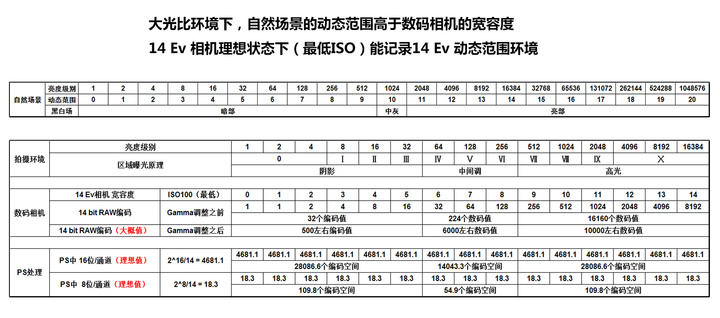

ADC用于模数转换,目前主流数码相机的ADC都是14 bit的,可能有误,意味着可以记录2^14种不同的光强信息,即14 EV的动态范围。

如果相机的宽容度在13 EV左右,使用14 bit ADC是没有问题的,仍然有1倍的余量; 但是如果某相机的宽容度为14 EV,仍使用14 bit ADC,那就属于满打满算,可能会有比较大的量化噪声影响,所以最好使用15或16 bit ADC。

图中尼康相机的宽容度都超过14 EV,很可能采用了15或16 bit ADC,但是找不到相关资料,所以接下来还是以14 bit ADC相机为例讲解。

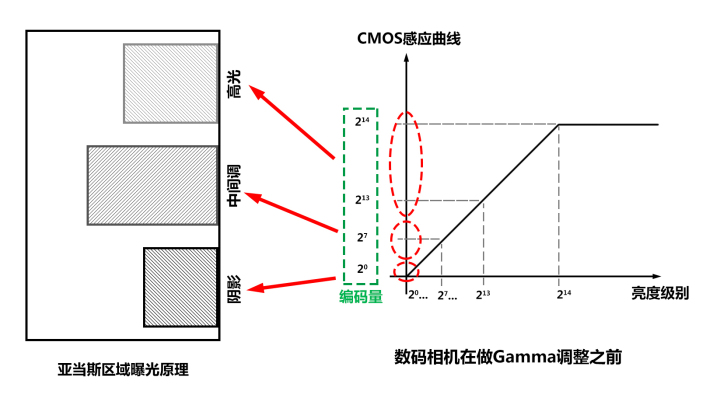

最开始的时候,数码相机的CMOS输出信号与光强呈线性变化,但是人的眼睛感觉到亮度增加一级的时候,光强将增加一倍。如果按照线性方式编码,大量的二进制编码将用来记录高光,而少的可怜的编码用来记录中间调和阴影。

14 bit ADC相机能记录14 EV的动态范围,那么第13~14 EV用2^13个编码值,第12~13 EV用2^12个编码值,以此类推,到第0~1 EV只有2个编码值,图像阴影怕是要出现马赛克。

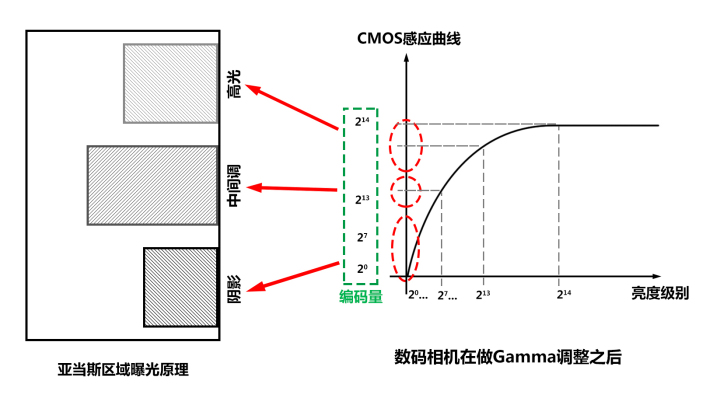

所以需要对CMOS输出信号在模-数转换时做一种变换,使得较暗的分区占有的编码量级多一些,较亮的分区占有的编码量级少一些,从而不至于使图像阴影出现马赛克,也使亮部占有的量级刚好满足人眼的最大识别能力。

文件Gamma是表示这种变换的度量参数,一般情况下,当用于Gamma矫正的值大于1时,图像的高光部分被压缩而阴影部分被扩展。

经过Gamma调整后,数码相机的CMOS输出信号与光强呈非线性变化,可以看到较暗的分区占有的编码量级增多了,但是跟较亮的分区比起来还是差很多,所以暗部细节不如亮部细节细腻。

为什么相机噪点总是出现在阴影,高光却很少会有噪点出现?为什么白天拍照感觉还不错,一到晚上画质就这么感人,尤其手机拍照?

因为用来组装阴影的编码量不如用来组装高光的编码量多,编码量不足的情况下,暗部渐变自然没有高光渐变细腻,就有可能出现色彩断层、马赛克、噪点等一系列画质问题。

一旦光强超过14 EV,超过的部分将会以满阱信号表示,即出现信息缺失,所以过曝会导致高光大量信息缺失,拉不回来,片子非常难看,但是欠曝的话阴影总归会有信息记录。

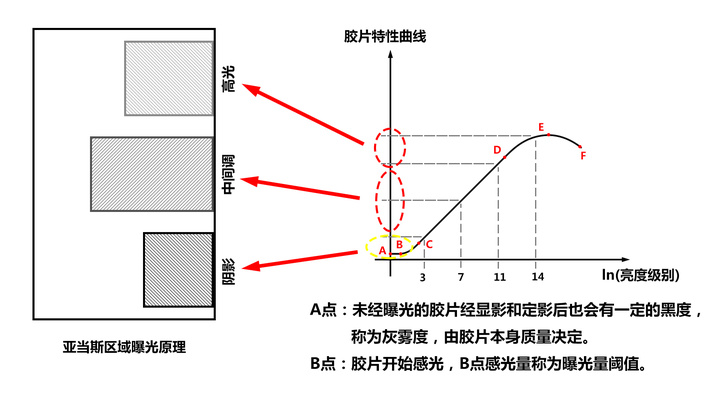

胶片是用卤化银晶体来作为感光材料,AgX在光的作用下生成银颗粒,生成银颗粒的量与光强成正比,银颗粒的量增加一倍,最后得到的片子将亮一级,所以胶片的记录方式符合人眼的视觉原理,也就不需要做什么Gamma调整。

仔细观察胶片特性曲线,只有中间CD这段,胶片对光线的响应是线性的,而始端和末端则是非线性的,这就是胶片和CMOS的不同。

在光线很弱的情况下,AgX没法进行反应,同样胶片上也不会记录任何信息,只有当光强超过胶片的曝光量阈值,克服AgX的惰性,胶片才开始感光,所以欠曝会导致阴影大量信息缺失。

在光线很强的情况下,AgX基本反应完全,但是并不会像CMOS一样,超过2^14就无法记录信息,毕竟还是会有没反应完全的AgX继续反应,所以高光之间仍有一定的区分度,不是死白一片。

所以对于数码相机和胶片,两者对于高光和阴影的表现能力是不一样的,这也是为什么数码相机宁欠勿曝,而胶片却宁曝勿欠,那么胶片的宽容度是不是就好过数码相机呢?

其实胶片的宽容度不一定有数码相机高,但是对于相机,高光只要过曝就歇菜了,而对于胶片,高光过曝上的表现并没有相机那么惨,所以造成了胶片宽容度比相机高的错觉,这应该是把高光表现能力和宽容度的概念搞混淆了。

可能有人不信,觉得胶片的画面非常细腻,画质非常好。这是毫无疑问的,35 nm的胶片能包含数十亿的AgX颗粒,其中每一个颗粒都能记录信息,极限情况下,胶片能记录数十亿的信息。

反观现在全画幅数码相机,拥有3000万左右的像素,极限情况下仅能记录3000万信息,跟数十亿远远没法比,所以画面上肯定不如胶片细腻,但是这跟宽容度又有什么关系呢?没关系!

- 完美曝光?向右曝光?

完美曝光是在准确曝光的前提下,实现片子的最佳画质。有人会想,准确曝光不就够了么,为什么还要这么麻烦,去追求什么最佳画质的最佳曝光呢?可能这就是对摄影的热爱吧,追求极致。

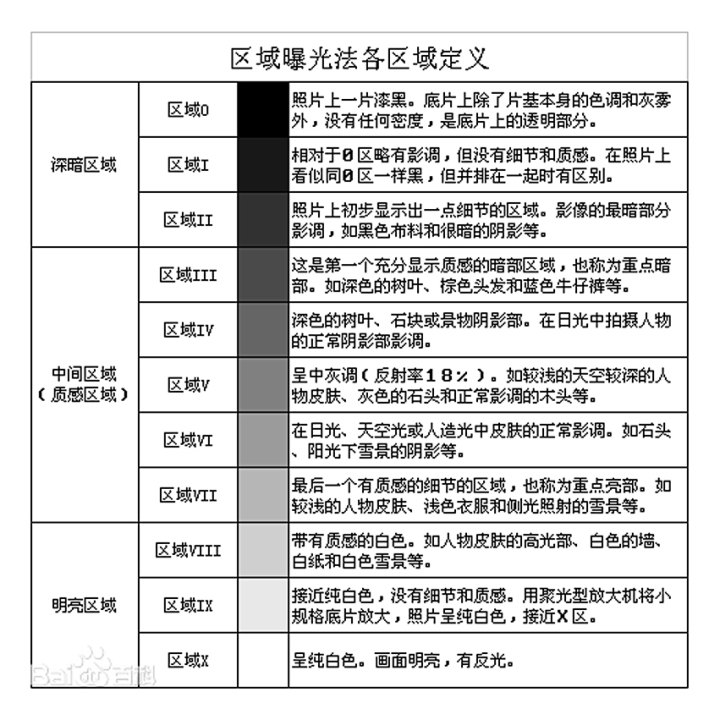

一般来说,每张照片能做到准确曝光就可以了,但是为了达到最佳画质,网上经常会有摄影师提倡向右曝光。那么什么是向右曝光?为什么向右曝光可以改善片子的画质呢?

向右曝光就是在准确曝光的前提下,增加曝光量,同时片子依旧没有高光溢出,从直方图上来看就是集中在中间的色阶值向右偏移。

至于向右曝光为什么可以改善片子画质,其实上文已有回答,对于数码相机,较暗的分区占有的编码量远小于较亮的分区,所以暗部细节不如亮部细节细腻,向右曝光是为了弥补编码不足。

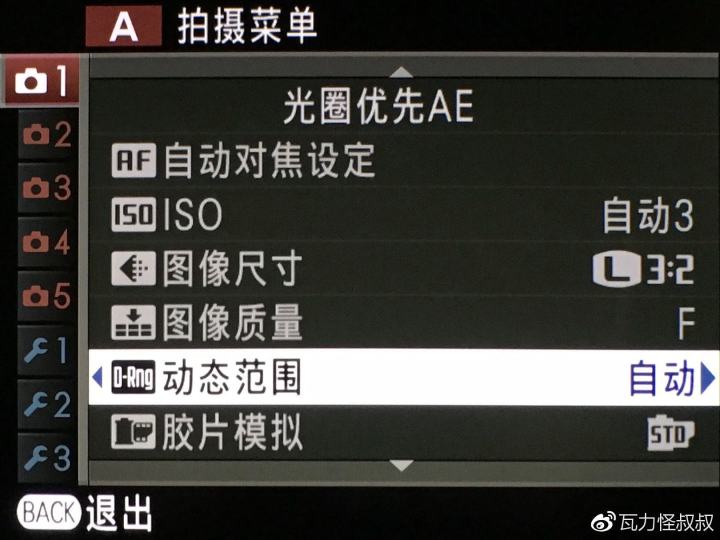

还有一个问题很关键,就是这里的增加曝光量一定只能是通过改变快门和光圈,而不能通过提高感光度,这是很多摄影师容易忽略的一点,为了向右曝光,不惜提高感光度,这是不可取的,因为提高感光度会降低相机的宽容度。

以14 bit ADC相机为例,ISO为100(最低)时,ADC能记录2^14的光比;但是ISO为200时,ADC会将输入信号放大一倍记录,2^13的光比将记录为2^14,超过2^13的光比也将记录为2^14,相当于相机宽容度从14 EV降为13 EV。

所以在使用数码相机拍照时,尽可能使用最低的感光度,除了噪点的因素,还有宽容度的因素。为了追求片子最佳画质,数码相机需要向右曝光,那么对于胶片呢?说了半天一直都是数码相机,可见向右曝光并没有这么简单。

胶片的成像原理符合人眼的视觉原理,所以对于图像的细节还原能力是强于数码相机的,但是在高光和阴影分区,胶片与光线的响应是非线性的,只有在中间调分区才是线性的,这就意味着中间调分区的信息量多于高光和阴影分区。

所以对于胶片而言,想要得到最佳画质,即完美曝光,并不是向右曝光,而是居中曝光,回头想想区域曝光理论,好像就是用来居中曝光。

只谈向右曝光,不谈条件的摄影师都是耍流氓。向右曝光只针对数码相机,是在准确曝光的前提下,通过改变快门和光圈而不是提高感光度来增加曝光量,进而获得最佳画质的完美曝光手段。

- 8位通道 Vs 16位通道

其实写到这里,相关内容差不多讲完了,文章确实也相当长了,但是狗菌本着负责的原则,还是把这节内容加上,不然很多可能前期辛辛苦苦拍出的片子,后期处理就废了。

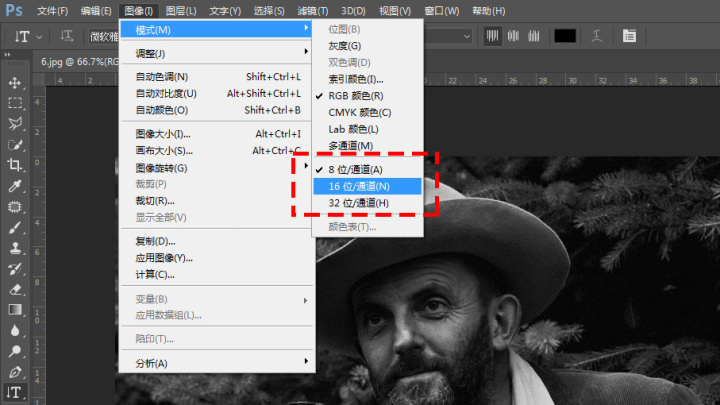

8位/通道和16位/通道会在PS的图像模式里看到,很多人可能并不重视,一直默认使用8位/通道来处理片子,效果肯定不如16位/通道精细。

JPEG格式的图片就是8位通道图像,所以只能记录2^8 = 256种灰度信息,亮度从0到255总共256级,最多只能记录8 EV的动态范围。

而14 bit ADC相机能记录14 EV的动态范围,得到14位通道图像的RAW格式图片,看到这里请务必记住,拍照一定要用RAW格式,如果想得到画质比较好、后期空间大的底片。

RAW记录的是片子的原始数据,JPEG则经过有损压缩。一张原图的动态范围越大,后期处理的余地也就越大,输出的图像质量也就越好。

OK,得到RAW格式底片后这还不够,如果拍人像肯定不能直出,否则不会有人再找你拍了,肯定要进入PS后期处理,那选择8位/通道还是16位/通道应该很明显了吧。

RAW格式底片是14位通道图像,8位/通道显然不够用,所以导入PS中一定要选择16位/通道!这样才能发挥RAW格式的作用,其实处理JPEG格式的图片也可以用16位/通道。

说说缺点,某些滤镜针对8位通道图像来运算,在16位/通道模式下无法使用;另外由于增加了运算量,PS处理速度变慢,对硬件配置要求高。

有人可能会不解,为什么JPEG格式的图片看起来和RAW格式的图片没有什么区别?其实是有区别的,认真比较,就会发现JPEG格式的图片比RAW格式的图片要鲜艳一些。

另外看不到细节上的区别,是因为目前大部分显示器都是8位通道的,根本无法显示超过8 EV的动态范围,专业的显示器有10位通道的,先别急着傻高兴,看一眼价格,溜了~再见。

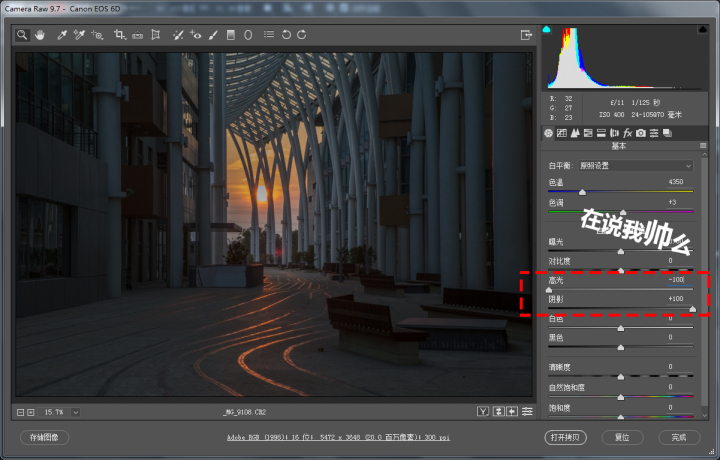

有人还会问,既然显示器啥的都是8位通道,网上分享也都是JPEG格式,那么RAW格式图片有意义么?当然有意义,后期不就一直干这事么,提亮阴影,压暗高光,恢复片子细节。

准确来说,是把14 EV动态范围的RAW文件信息,映射到8 EV动态范围的JPEG文件中,让只有8 EV动态范围的片子显示了环境中14 EV动态范围的信息,其实还可以更多。

对于大光比环境拍摄,狗菌前面有提到HDR和包围曝光,这不也是将更高动态范围的环境信息映射到只有8 EV动态范围的片子中么,所以通过曝光合成获得高动态范围片子的说法是不对的,毕竟JPEG成片最多只有8 EV的动态范围。

- 总结

回到完美曝光,如果你从头看到这里,可以看看是否和狗菌结论一致——

1、当环境的动态范围超过相机的宽容度时,对于数码相机,欠曝可以拉回来,过曝就歇菜了,即宁欠勿曝;对于胶片,过曝可以拉回来,欠曝就歇菜了,即宁曝勿欠。

2、向右曝光只针对数码相机,是在准确曝光的前提下,通过改变快门和光圈而不是提高感光度来增加曝光量,进而获得最佳画质的完美曝光手段。

狗菌这里偷个懒,直接从文章中节选部分文字作为结论,如果你对摄影相当感兴趣,强烈安利这篇文章,虽然又臭又长,也没讲后期调色,但是狗菌举爪保证,绝对绝对会有收获!

最后非常感谢网上大神的言论,给狗菌很多灵感,部分图片来源网络,侵删。狗菌并非专业人士,文中难免会有不对的地方,欢迎指出纠正,如果有什么问题,也欢迎留言交流~

本文详细探讨了完美曝光的概念,包括区域曝光法、宽容度和动态范围。针对数码相机与胶片的不同特性,解释了为何数码相机适合"宁欠勿曝",而胶片则适合"宁曝勿欠"。此外,文章还阐述了向右曝光的原理,即在不过曝的前提下增加曝光量以提高画质。最后,作者提醒读者注意8位与16位通道在后期处理中的差异,强调RAW格式对保留图像细节的重要性。

本文详细探讨了完美曝光的概念,包括区域曝光法、宽容度和动态范围。针对数码相机与胶片的不同特性,解释了为何数码相机适合"宁欠勿曝",而胶片则适合"宁曝勿欠"。此外,文章还阐述了向右曝光的原理,即在不过曝的前提下增加曝光量以提高画质。最后,作者提醒读者注意8位与16位通道在后期处理中的差异,强调RAW格式对保留图像细节的重要性。

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?