在组建一套ITX主机的时候,我们谈论的重点永远都是体积,要么是怎么简单粗暴地实现最小的尺寸,即使直接放弃大部分性能。要么就是在塞下更多、更高端的硬件后放宽机箱体积。在经过了定制硬件、改变结构、改变形状各种尝试后,各大厂商和爱好者们研究得出来的最终结论就是——要么性能要么体积。作为以打造顶级硬件为目标的ROG,自然是不会忍受性能的妥协的,于是他们带来了一款出乎我们意料的ITX机箱——一个具有40L容量的大家伙,同时也是也是首款纯正ROG血统的ITX机箱——ROG Z11。

初见感受:附件考虑周到,外观炫酷精致

不管是ROG的血统还是体积,都是一个值得讨论的话题,我们先来看看这款机箱的参数:

ROG Z11原型机首次亮相在去年的台北电脑展上,不过那时候它还算在了Strix里面,由ROG操刀的外观和巨大的尺寸一直勾起不少人的念想。在今年年初,这款正式由ROG带来的纯正血统的ITX发布,可能是由于疫情也可能是产品规划等原因,直到本月初华硕才正式开始发售这款机箱。我们于上周六收到了这款机箱,不出所料,它有着一个跟普通ATX机箱一样大的包装,拆开后直接看到的不是泡棉和机箱,而是印有ROG logo的一块纸板,机箱也并非草草地用塑料袋包裹,而是用同样印着ROG logo的布袋包裹,作为“亲儿子”,ROG在宣传细节上确实做得很到位。

丰富的附件提供

而至于附件部分,包含了一个分体水冷水箱支架、SFX电源转换支架、120mm水冷支架、一个90度弯折的电源转换线、一块带有“败家之眼”LOGO的铭牌,以及一把带有ROG logo的全金属螺丝刀,剩下的,就是绑带螺丝之类的常见附件了。螺丝分类封装,并且官方有详细说明不同螺丝的作用,十分好评。总的来说,配件提供面面俱到,却又正正好好。

充满信仰的ROG家族式外观

回到机箱部分,初上手是十分坚固的金属质感,除了正面和侧板的钢化玻璃材质,其他地方均采用厚实的铝材制作,配合明显的拉丝纹路,带来十分粗犷硬核的视觉观感。细节上,不管是左侧铝板上通过车床直接铣出来的凹槽纹路和ROG LOGO还是右边玻璃侧板上的印刷条纹都彰显着熟悉的ROG风格。即使遮掉正面那块支持RGB的“Republic of Gamer” 标牌,你也能一眼看出这是来自ROG的产品。作为一款1999元的ITX机箱,我不得不承认,它真的不仅仅是信仰这么简单。

一款容量为40L的ITX机箱,讲真作为“传统ITX”用户的我是不太能接受的,机箱尺寸为194*531*386mm,竖置状态下看起来已经跟一个普通的ATX机箱差不多大小,前面的玻璃面板通过左边两块梯形铝制面板的分割,带来金属和玻璃两种材质拼接外观,同时带来一股军事风的坚固冷酷质感。前面板左下角为IO接口,除了常规的电源按钮/重启按钮以外,其配备了两个USB 3.2 Gen 1 Type-A和两个USB 2.0 Type-A总计四个USB接口,另外,还有一个Type-C接口,前面板的接口方面已经算得上是满配,耳机孔为更方便的二合一设计,对于使用普通耳机的用户更友好。而作为ROG的大杀器之一的RGB功能,前面板上也单独设置了一个灯光按键,长按可以切换机箱自带灯效或者主板同步灯效。前面板的进风口设置在IO接口旁边,也做了相同风格的造型设计,并且配备了防尘网。

在躺下后,就类似于一个A4机箱的Max Plus Pro版本了,背部坚固的铝制支架此时变成了脚撑。虽然不管是看起来还是提起来都非常牢固,但ROG还是贴了一张标签警告用户不要把它当成提手使用。在这种形态下,常规的电源线是无法使用的,因此需要使用附带的90°转接线。

不一样的内部空间

至于为什么ROG会做成了如此大体积,从官方的部分数据和附带的配件就能略知一二——支持330mm的显卡、支持后置240水冷、附带标准尺寸转SFX尺寸电源的支架、附带分体水冷水箱支架。也就是说,你能在这个ITX机箱里随意地塞入全尺寸的电源,再组装一个分体式水冷,再加一张顶级显卡。

除了这些看得到的独特,其内部设计也有亮点。主板托盘不同于一般机箱的平直放置,ROG Z11的主板托盘向一侧进行了倾斜,使其与侧板形成了一个11度的夹角。根据ROG官方的资料显示,这样的设计除了能给气流带来更好的通道,帮助散热,还能够为机箱侧边腾出空间,方便线材的收纳。主板托盘旋转180度得以实现显卡前置的设计,让你的信仰能一览无余。

在主板托盘的背面,是一个机箱自带的集线器,配备了三个5V ARGB接口和六个4pin风扇接口,机箱的风扇线和灯光线汇集于此。

在主板下方,是另一个我很喜欢的设计。便是主板下方的多功能遮罩。从字面意义上来说,它能挡住由于主板旋转90度后接入的例如主板供电线、USB 3.0接头、USB3.1接头这几个“有碍观瞻”的主要线材,提供整洁的外观。并且内部空间相当充足,塞入线材也不会太困难。同时,它还是一个2.5英寸硬盘的支架。遮罩通过螺丝和卡扣固定,滑动即可取出。

来到底部,是一个专门留出的电源仓,电源支持标准电源和SFX电源。电源仓旁边便是一个ROG的信仰logo——当然是支持RGB的,而附件里面那块可更换的LOGO牌,就是为了让你在任何放置方式下都能看到正对着自己的信仰logo。

机箱的大致外观和构造就言尽于此了,接下来开始装机。

装机体验:为了外观和散热而服务的构造

在还没正式装机之前,我本以为将内部空间扩大到如此,相比起一般的ITX机箱理应会更方便,事实证明了我还是太年轻,具体的难点我们下面再说。首先,轻按顶部卡扣组件的按钮抬起后即可轻松取下顶盖,除了卡扣外没有任何螺丝固定。同时我们也可以看到,顶盖配备了一层可拆卸的防尘网,方便日常的清理。基础的可维护性还是非常不错。

接着,卸下左右两侧固定盖板的四颗螺丝,将盖板网上抽出即可取出两侧盖板。盖板并非通过机箱框架进行固定,而是采用了滑动卡扣+螺丝的方式。如果说这样的固定方式不够优雅算是吹毛求疵,那么顶部巨大的空间却没配备手拧螺丝着实不应该。

盖板和机箱框架上均带有海绵条作为缓冲,防止硬质材料的碰撞。

略有难度的接线和走线

为了能配得上一个如此高端的机箱,我们也是为其配备了全套的ROG配件,配置表如下:

首先将电源装入仓内,需要先卸下电源仓尾部的那个不太明显的框架,虽然电源的线材端已经预留了部分空间,但也只是刚刚好。因此,我们认为,若非没得选,采用sfx电源会有更多可操作空间。

这里第一步并不是直接接线,而是先卸下遮罩的螺丝,将遮罩取下。然后将捆绑机箱前置IO线材的扎带剪开,将USB3.0,Typc-C、机箱面板按钮的接口从机箱底部的预留口同主板供电线一起连接至主板,同时将音频接口从靠近显卡一侧的底部孔洞穿过并连接主板。ROG将前置IO的线材全部用扎带捆好放在侧边,具有相当大的迷惑性,按照其引导的走线方式不仅无法利用侧边那个11°设计留出的空间,还会使得接入Type-C需要从侧边穿过遮罩的开孔才能连接至主板,这对于后续操作相当麻烦。

在开头我们说到,建议大家采用SFX大小的电源。这是因为能为电源仓留出更多的空间,可以把硬盘的供电线以及集线器、前置灯光、水冷的与其连接的线材一并藏入。

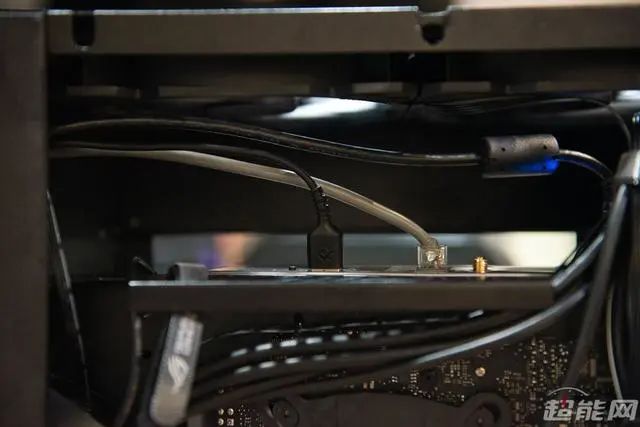

关于这个集线器,其极为丰富的接口提供放在一个ITX箱子中,本应该是更方便的,毕竟相比起标准机箱,连接的配件要少很多。但是ROG作为一个高端机箱,肯定是不可能为性能或者外观妥协的。因此,将机箱以及配件的线材都一一接至集线器后,原本清爽的背面就凌乱了不少,这时候的走线才是最耗费时间的。我个人的方案是,将总USB接口的线材、前置USB3.0接口的线材,机箱前置和侧边的RGB灯光线、顶部的一个风扇线从主板托盘留出空间走线,并采用魔术绑带将其捆好;机箱前部USB2.0接口的线材、前部Type-C接口的线材、总风扇接头的线材、另一把顶部风扇的线材从右侧走线,其余的按照正常走线方式,这样就能得到一个相对整洁的外观,背部的空间也能够得到比较好的利用。

需要特别注意的是,由于ROG 龙神240水冷的AMD扣具会产生兼容性问题,因此需要旋转90度进行安装,并且水冷的USB接头需要接入集线器底部左边的接口,右边的接口留给机箱前面板。

由于机箱顶部还设置有风扇和可拆卸顶板,因此主板的背部IO是“藏”在机箱内的,显卡输出口亦然,需要从机箱的背部开口走线,并且拆开侧板才能进行连接,因此实际使用中方便度欠佳。并且顶部风扇并未设置遮罩,通过弯折的线材会有碰到风扇的问题。因此注意最好不要采用接头太长的设备或者太硬的线材。

装机总结和图赏

至此,装机终于完成。总的来说,装机过程略微复杂。大空间的优势使其能接入更多常规机箱才能安装的高性能硬件,带来的结果就是连接线的增加。并且由于其特殊的结构,在走线方式上也需要尝试和思考。不过官方对于其做出的一些小改进还是带来了不少方便。同时可以看出,其中大量的设计均倾向于为高颜值服务,导致了一些小小的不便,但最终的成品确实十分养眼。

机箱内部也充满了信仰的气息

散热测试

作为一款侧重于性能的ITX机箱,其散热表现自然也是应该值得关注的地方。

从设计和配备上,我们是比较看好其散热能力的——机箱采用了垂直风道设计,配备了三把14CM的风扇,机箱的左侧,上下和前部均有散热开孔,显卡从前部吸入冷空气,然后紧贴显卡尾部的风扇将热风排出,达到良好的散热效果。但话又说回来,它终究还是一个ITX机箱,而我们这次采用了一颗Intel Core™ i9-10900K以及一张NVIDIA Geforce RTX 2080 Ti,所以只要其能稳定运行,就可以算得上拥有着优秀的散热了。

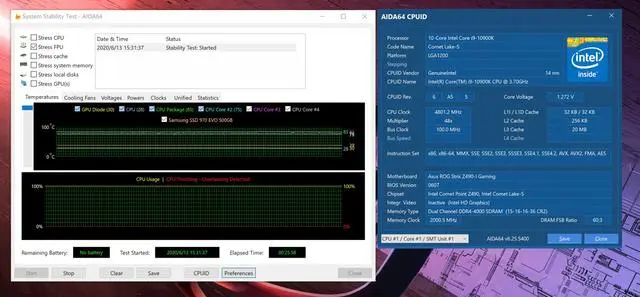

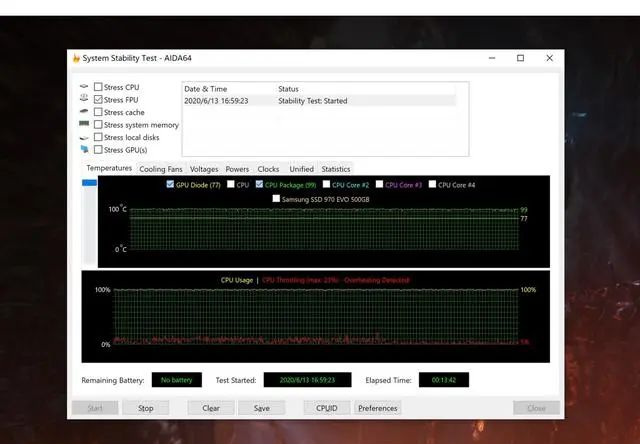

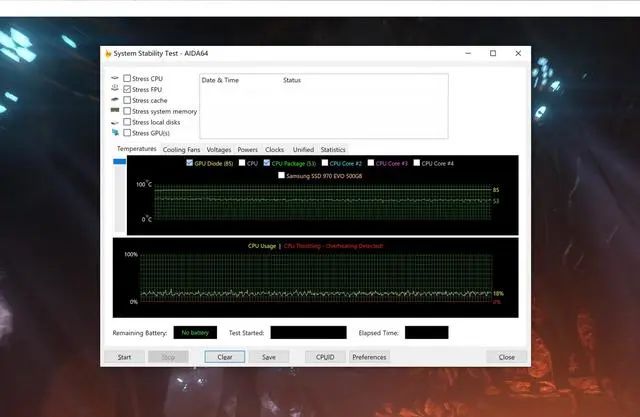

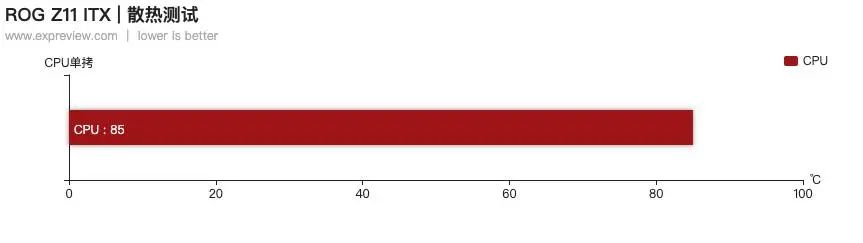

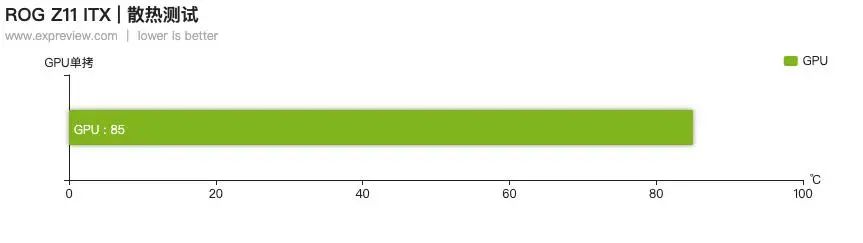

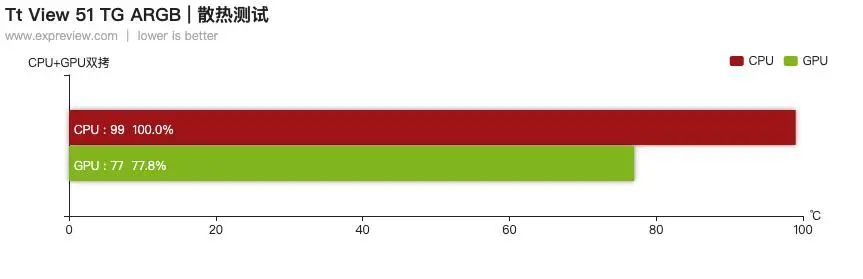

测试方面CPU依旧是采用了AIDA 64进行FPU的烤机测试,CPU未进行超频,GPU采用3DMark进行循环跑分。室温26摄氏度左右,分别进行CPU单烤,GPU单烤,CPU+GPU双烤。

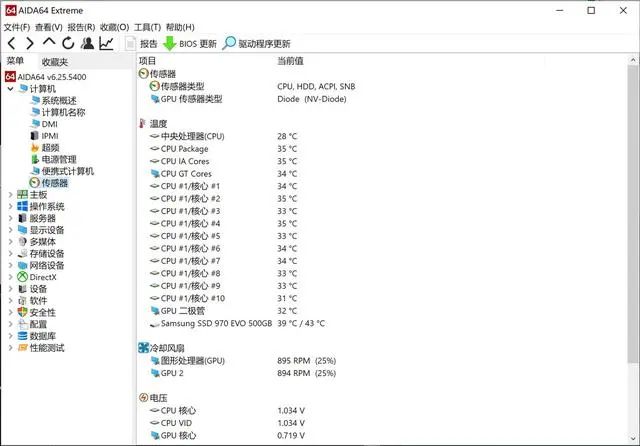

在待机状态下,此时CPU和GPU的温度分别为35℃和32℃。

在经过约20分钟的FPU单烤后,CPU没有出现降频问题,此时的频率为4.8GHz,温度为85℃,电压为1.272V。

接着,我们打开3DMark,直接开启双烤测试。由于在CPU单烤FPU的状态下没有剩余资源给到GPU,所以我们对其进行了手动分配,在开始测试后不久,CPU温度便已经开始过热,看来即使针对散热进行了优化,但如此高性能的硬件双双满载带来的热量实在是无法承受。而GPU由于进行了手动分配,负载有所降低,所以温度为77℃。当然,这又不得不说一下,240水冷在密闭空间内,应对一颗烤机下Intel Core™ i9-10900K确实也是捉襟见肘;在内部塞满部件、侧板又为不透风的钢化玻璃的情况下内部气流会受到阻碍,这块2080Ti由于并不是涡轮风扇,所以产生的热量会从周围散发出来,堆积在机箱内部,进一步导致温度上升。

最后,我们停止CPU的单烤,在温度稳定后进行显卡单烤测试,等温度稳定后进行记录。当前温度为85℃,并且可以看到,显卡的热量还是带来了CPU温度的上升,在CPU有着轻微负载的情况下,温度已经上升至53℃。

图表如下:

在常规的风冷显卡和240mm一体水冷配置下,即便是一款更大空间的ATX机箱也是难以驯服一颗i9-10900K和RTX 2080 Ti的组合,能够稳定运行已经是ITX机箱能带来的最好体验,Z11也确实做出了多种优化设计,而且实际的游戏过程中并不会达到这样的负载,当然也不会产生这样的温度。在双烤的部分我们也可以看出,主要是显卡带来的热量导致了CPU的温度过高。因此如果你喜欢折腾,又对极致性能无法割舍的话,一套高端的分体水冷会是更好的选择,ROG Z11在ITX机箱里硕大的内部空间以及预留的配件都为你提供了便利。

总结:一切都为了极致的ITX机箱

作为一款出自ROG之手的机箱,在我们只闻其名的时候,其实就已经在心里有一个大致的印象了——扎实的做工、战斗酷炫的外观、ROG的信仰logo和RGB灯,当然,还有一个肉疼的价格。见其真身后就发现的确如此——从整体大面积的厚铝材以及玻璃的运用、各处明显的logo和家族设计语言到独树一帜的结构改变、丰富熨帖的附件配置,由大至小,都体现出了ROG作为顶级DIY硬件制造商的实力。而颠覆性的超大尺寸、为了性能和外观而不惜牺牲的装机体验,和1999元的售价,也表明了它依旧是那个冠军之选的“败家之眼”。

对于一款“离经叛道”的产品,我们难免会先入为主地对其批判,我个人也很难说这是一款让我心水的产品。但当我把这台主机组装起来,再去细想它的定位的时候,便觉得一切都顺理成章了,因为“泯然众人”永远都不会是ROG的选择。你可以选择用一套足够高端的硬件体验畅快的游戏,也可以用极致的分体水冷去榨取最强的性能,这种兼顾游戏玩家和硬件玩家的设计,也是“玩家国度”的最好体现。

超能网公众号

扫码关注我们,浏览热门硬件评测

随时查看最新天梯榜

5440

5440

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?