本篇为稀疏矩阵求解算法经典论著<Direct Methods for Sparse Linear System>的<读书笔记 6>

稀疏矩阵的消去树(Elimination tree)部分,在书中的第4章Cholesky分解的第一节。消去树甚至要比稀疏三角方程求解更为重要,他出现在很多算法以及定理中。引入消去树的目的在于减少计算图的可到达性。

4.1 Elimination tree

首先我们先从Cholesky分解入手,对于一个稀疏对称正定矩阵

![]()

可以分解为

![]()

,其中

![]()

为下三角矩阵,并且对角线元素为正值。在矩阵

![]()

中出现的非零entry,如果没有在矩阵A中同样的位置非零,这被称为fill-in,即矩阵

![]()

的非零样式中新填入了非零entry。我们令图

![]()

为矩阵

![]()

的无向图,这个图被称为 矩阵

![]()

的 filled graph。

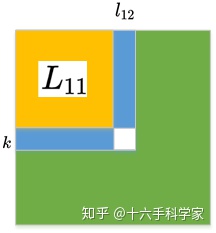

Fill-in会对稀疏矩阵带来非常多的麻烦,所以一般均要通过符号分析(symbolic analysis)获取

![]()

的非零样式。分析的步骤包括了消去树(

elimination tree),计算消去树的后根次序(postordering),以及计算

![]()

的每一列的非零样式(即计算column counts)等等。

现在我们利用稀疏三角方程

![]()

作为基础,来实现

up-looking Cholesky分解。同样对

![]()

也做2*2的块分解。

从而得到三个方程:

![]()

;

![]()

;

第一个方程为递归求解;第二个方程为一个三角方程组求得

![]()

;第三个方程化简为

![]()

。从而看到每一次递归,可以依次从上向下求出矩阵

![]()

的行。并且可以看出,每一行的非零样式,是由第二个三角方程组可以得到的。可以参见:

十六手科学家:<读书笔记5>稀疏矩阵解三角方程组zhuanlan.zhihu.com

其伪代码为

好的,那么现在正式来介绍消去树。考虑到上面的三个方程中的

![]()

,向量

![]()

的转置即为

![]()

的第

![]()

行。所以他的非零样式

![]()

,其中

![]()

是

![]()

的有向图,

![]()

表示

![]()

的第

![]()

行的非零样式,

![]()

表示了矩阵

![]()

的第

![]()

列的上三角部分的非零样式。

那么如果得到

![]()

?通过对

![]()

深度优先搜索DFS可以实现。但是存在更简单的方法,仅需要耗时

![]()

。此处依赖两个定理:

定理4.2,对于Cholesky分解

![]()

,如果

![]()

,则有

![]()

。

定理4.3,对于Cholesky分解

![]()

,如果

![]()

,则有

![]()

。

如上图所示,首先对于

![]()

,由定理4.2,保留了所有原始矩阵

![]()

的非零特性,在图中以实心圆表示。然后观察第一列

![]()

与

![]()

非零,所以由定理4.3在

![]()

中

![]()

非零,由

![]()

表示。然后再同理处理第二列,第三列......知道最后一列。即得到上图中的

![]()

非零样式。此时即完成了

符号分析。

那么如何得到消去树呢?

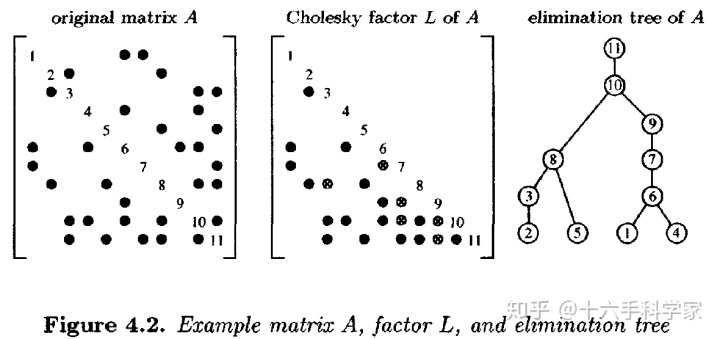

首先,可以通过对

![]()

的有向图,然后通过广度优先搜索(BFS)得到消去树。即依次对节点1至n,取距离当前搜索节点i最近的节点j作为parent,没有parent的节点作为tree的根。例如在图4.2的矩阵所对应的graph如下图,node(1)的在node(6,7)中取node(6)为父节点;node(2)在node(3,8)中取节点node(3)为父节点,node(3)在node(8,9,10)中取node(8)为父节点......从而构成了如上图的消去树。

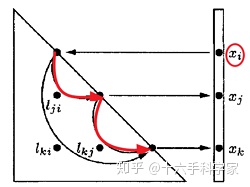

另外一种更为简单的方法。仍然见图4.1,因为存在一个path从

![]()

到

![]()

,并且经过

![]()

。所以在计算

![]()

的时候,并不需要遍历

![]()

。即如下图所示,仅需要按照红色path遍历,而经过

![]()

的黑色path是冗余的,不再需要遍历。从而对于任意节点

![]()

, 如果

![]()

从图中移除,对于

![]()

,同样不会影响path

![]()

。意味着移除这样的边,仅留下从节点

![]()

出发的最外层的边,并不会影响

![]()

。

即如果

![]() 为大于

为大于

![]() 的并且满足

的并且满足

![]() 的最近的节点,则对于所有

的最近的节点,则对于所有

![]() ,非零的

,非零的

![]() 都是冗余的。

都是冗余的。

这样的结果就是消去树。tree中节点

![]()

的父结点是

![]()

,

![]()

为第

![]()

列中从

![]()

到

![]()

的第一个非对角非零entry的行索引,(即

![]()

),如果第

![]()

列没有非对角非零项,节点

![]()

是树的根,它没有父结点。实际上消去树应该为forest,因为可能会有多个根,但是为了简便表达,就统一称之为tree。假设treed的edge是从child到parent的有向的。这里用

![]()

表示

![]()

的消去树。并且用

![]()

表示 即

![]()

的前

![]()

行与前

![]()

列构成的子矩阵

![]()

的消去树。

同样例如图4.2中的矩阵,第一列中,

![]()

与

![]()

非零,则取

![]()

所在行为6,所以node(1)的parent为node(6);第二列,

![]()

与

![]()

非零,则取

![]()

所在行为3,所以node(2)的parent为node(3).......知道最后一列。

证明了消去树的存在性;现在有必要计算它。还需要几个定理。

定理4.4 :对于Cholesky分解

![]()

,如果

![]()

,并且

![]()

,意味着在消去树

![]()

中,

![]()

是

![]()

的descendant,等价于

![]()

是

![]()

中的一个path。

定理4.5:

![]()

的第

![]()

行的非零样式

![]()

由下式得到:

![]()

。

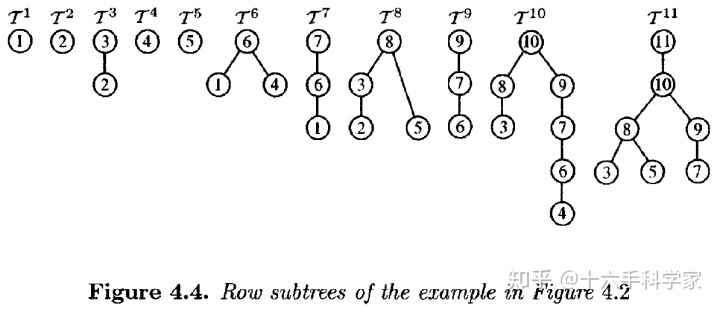

通过定理4.5可知,对于第

![]()

行的subtree

![]()

,是

![]()

的subtree。下图中为图4.2矩阵中的subtree。

定理4.6:对于消去树

![]()

中,

![]()

的每个descendant

![]()

。当且仅当

![]()

并且

![]()

,则节点

![]()

是

![]()

的一个叶。

推论4.7:对于Cholesky分解

![]()

,如果

![]()

,并且

![]()

,意味着在消去树

![]()

中,

![]()

是

![]()

的descendant,等价于

![]()

是

![]()

中的一个path。

定理4.4和推论4.7引出了一种算法,它在几乎

![]()

时间内得到消除树

![]()

。如果

![]()

已知,并且可知它为

![]()

的subtree。通过

![]()

计算

![]()

,

![]()

的children是一定能找到的(为

![]()

的root node)。由

![]()

推导出path

![]()

存在于

![]()

中,这条path在

![]()

中遍历直到达到跟节点。这个节点一定是

![]()

的child,原因是

![]()

是一定存在的。

cs_etree函数计算

![]()

的Cholesky分解的消除树(假设ata为False)。

如果cs_etree函数输入参数ata为真,则为在不形成

![]() 的情况下计算

的情况下计算

![]() 的消除树。这是列消去树(

的消除树。这是列消去树(

column elimination tree)。它将用于QR和LU因子分解算法。

| 函数 | 功能 |

|---|

| int *cs_etree (const cs *A, int ata) | 计算消去树用于Cholesky或者列消去树用于QR以及LU分解 |

| int *cs_idone (int *p, cs *C, void *w, int ok) | 返回一个int数组并释放workspace |

本文是《Direct Methods for Sparse Linear Systems》读书笔记的第六部分,聚焦于稀疏矩阵的消去树(Elimination tree)概念。在Cholesky分解中,消去树用于减少计算复杂性,特别是对于对称正定矩阵。通过递归和三角方程组解决方法,解释了如何构建消去树,并介绍了相关定理和算法,包括cs_etree函数的使用。

本文是《Direct Methods for Sparse Linear Systems》读书笔记的第六部分,聚焦于稀疏矩阵的消去树(Elimination tree)概念。在Cholesky分解中,消去树用于减少计算复杂性,特别是对于对称正定矩阵。通过递归和三角方程组解决方法,解释了如何构建消去树,并介绍了相关定理和算法,包括cs_etree函数的使用。

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?