本文由地理蹊倾情首发编辑整理制作,未经授权,禁止转载!虽免费交流使用,但保留谴责直接拿过去作为自己成果的部分使用者的权利。

导 读新启程,新思路。地理蹊不搬运题目,而是分析题目中的解题思路与知识含义。期待您在留言栏内写出自己的解题思路与方法,以共同交流。欢迎关注”地理蹊“公众号,并用微信手机或PC版浏览。

3.2【课后练习】

题组说明:

本题组以我国古代的两句诗词为背景材料,以诗句中描述的霜飞晚的原因、造成雨过夜如秋的天气系统为切入点,考查大气的受热过程、天气系统等相关知识及获取与解读信息、调动和运用相关知识的能力。本题组以纯文字的形式结合我国传统文化进行出题,将传统文化知识融入了地理题中,既传播了地理中的美学观念,也检测了地理知识。题组难度属于中等,解题者首先要了解诗词的大致含义,方可进一步进行解题,这也是地理知识素养的一种体现。将传统文化与地理知识进行结合是一种新的形式,也是一个发展方向,比如第一小题中在理解诗句的含义后,解题者还应知道霜形成的原因,否则“霜飞晚”也就是霜期为何推迟便无法选择了。第二小题“月生林欲晓”给出了这种现象的时间,“雨过夜如秋”给出了这种现象的特征,两者结合,调用所学知识就很容易选出正确的答案了。

1、D

解答此题须大致理解诗句含义,“秋阴不散霜飞晚”意思是秋天连日天气阴霾,甚至连日阴雨连绵,所以霜也下得晚了。霜的出现,说明当地夜间天气晴朗并寒冷,大气稳定,地面辐射降温强烈。而根据所学知识,阴天会增强大气逆辐射,也就是说大气的保温作用增强,地面热量散失的少,地面温度相对来说较高,空气中的水汽由于气温相对较高,难以凝华,所以致使秋霜出现的较晚,D正确,B错误;而大气的削弱作用是指大气的反射、散射、折射甚至包括吸收等,是针对太阳短波辐射而言的;阴雨天虽然大气削弱作用也会增强,但不是霜飞晚的成因,A错误;地面辐射的减弱是因为地面吸收的太阳辐射能量减弱造成的,这虽然可以造成降温,但这不是诗句中描述“霜飞晚”的原因,C错误。故选D。

2、C

“月生林欲晓”意思是月亮出来的时候天要亮了,这是下半月后期时下蛾眉月出的时间。而“雨过夜如秋”是指一场雨过后,气温下降,像秋天一样。由此可知,该地此时的降水是受冷锋影响形成的。因为冷锋过境时产生阴雨天气,过境后受冷气团控制,故该地气温降低,所以会出现“雨过夜如秋”的现象,C正确;而焚风效应会使气温升高,使当地更加干旱,A错误;暖锋虽然也会产生降水,但气温会上升,B错误;强对流天气可能会产生降雨,但强对流天气在我国一般不会出现在下半夜,大多会在午后气温高时出现,且其影响时间与空间的尺度小,不会有明显的降温现象,D错误。故选C。

题组说明:

本题组以华北某区域裸地和秸秆覆盖情况下土壤的冻结过程状况示意图为背景材料,以与裸地相比秸秆覆盖地土壤冻结厚度较薄、秸秆覆盖地土壤融化时间较迟为切入点,考查大气受热过程、人类活动对地理环境的影响等相关知识及获取与解读信息的能力、分析并解决地理问题的能力。题组难度较为简单,偏重于知识理解的考查。对于覆盖的物体,我们要理清楚的是:近地面大气热量的来源是地面辐射,覆盖物保的是地面温度,但却减弱了太阳辐射对地面的升温作用。

知识拓展:积雪虽然对雪被下物体具有保温作用,但其保温作用是指雪被下的温度日变化较小,因为同时积雪也会反射更多的太阳辐射,使得到达地面的太阳辐射减少。所以,对于积雪的保温与降温作用要分开看待:对于积雪面以上的气温如果继续降温的情况,积雪的保温作用较明显;但如果积雪期较长,而积雪面以上气温回升的话,积雪面以下的气温反而较低。

3、D

与裸地相比,用秸秆覆盖地表相当于给地表加了层外衣,覆盖的秸秆会通过反射、散射及本身吸收等阻碍太阳辐射到达地面,裸地由于没有覆盖物,其对太阳辐射的散射及折射等影响弱,所以秸秆覆盖后会使到达地面的太阳辐射减少,B不对;覆盖物与地表之间的距离甚少,大气较少,因此对增强大气逆辐射作用较弱,A不对;秸秆覆盖后的地表与裸地相比,地面反射率一定会不同,但裸地的地表反射率会更小,对太阳辐射的吸收会更多,有覆盖处的反射率一定会有所增加,与秸秆覆盖地相比,裸地虽然吸收多,同等条件下升温快,但温度散失的更多,C不对;但覆盖的秸秆可以使地表的热量与外界大气之间热量交换减少,即可以减少地表热量的散失,而裸地则没有阻碍,其气温降低的明显,因此秸秆覆盖下的土壤冻结厚度比裸地要薄一些。故选D。

4、B

土壤融化首先需要升温才可以,一般情况下同一地区融化较迟是因为升温较慢;与裸地相比,秸秆覆盖的地区因受秸秆遮挡,获得光照少,所以其受太阳辐射影响较小,地温升温较慢,温度较裸地要低,所以融化较迟,B对;在秸秆覆盖下,冻结时间较迟,但并不是融化迟的原因,水分蒸发弱与融化迟没有直接关联;与裸地相比,受大环境影响上空气温不会有较大差异。故选B。

第二节· 大气受热过程

课前预习

1、了解大气热力环流的形成

2、了解自然界的大气热力环流

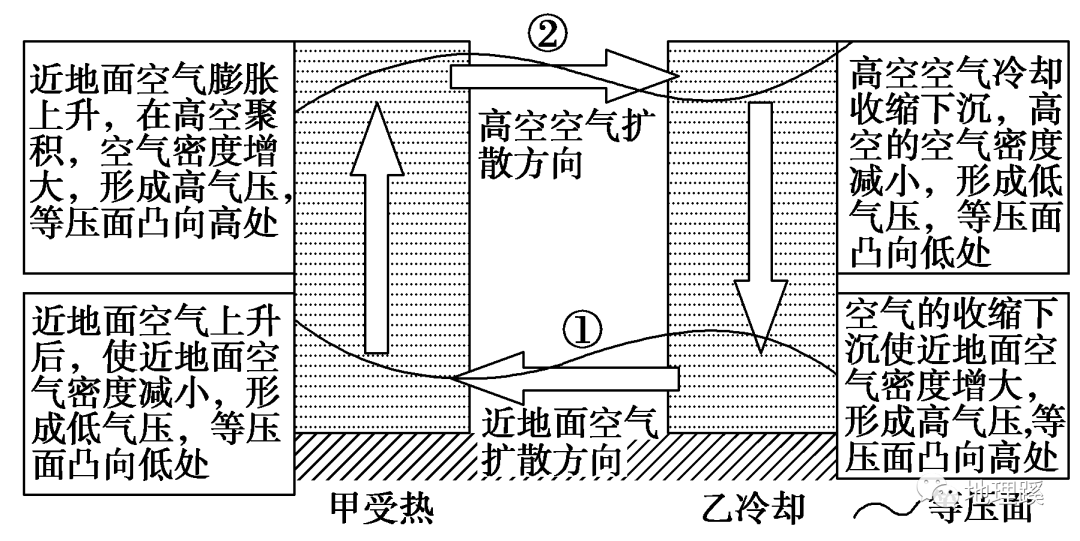

一、大气热力环流的形成

大气环流,一般是指具有世界规模的、大范围的大气运行现象。它既包括平均状态,也包括瞬时现象,其水平尺度在数千公里以上,垂直尺度在10km以上,时间尺度在数天以上,也是大气大范围运动的状态。

某一大范围的地区(如欧亚地区、半球、全球),某一大气层次(如对流层、平流层、中层、整个大气圈)在一个长时期(如月、季、年、多年)的大气运动的平均状态或某一个时段(如一周、梅雨期间)的大气运动的变化过程都可以称为大气环流。

(1)形成过程:

(2)气流运动方向:

①垂直运动:与冷热差异有关,受热上升,冷却下沉

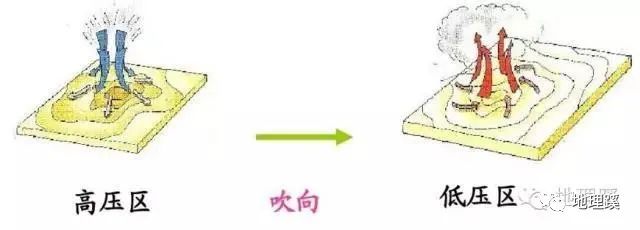

②水平运动:与气压差异有关,从高压流向低压

(3)等压面的凹凸关系:高压上凸,低压下凸(高高低低)

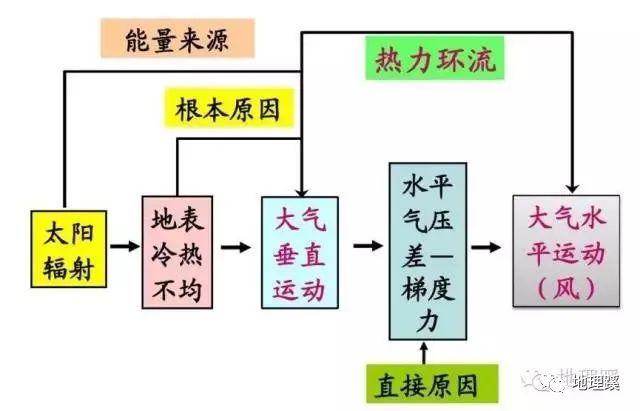

★大气运动的形成因素:

①太阳辐射( 地球上大气运动能量的来源,由于地球的自转和公转,地球表面接受太阳辐射能量是不均匀的。热带地区多,而极区少,从而形成大气的热力环流。)

②地球自转(在地球表面运动的大气都会受地转偏向力作用而发生偏转。)

③地球表面海陆分布不均匀。

④大气内部南北之间热量、动量的相互交换。

以上种种因素构成了地球大气环流的平均状态和复杂多变的形态。

由于地面冷热不均而形成的空气环流,称为大气热力环流。大气热力环流是大气运动的一种最简单的形式。

★理解热力环流应注意的问题:

①气压是指单位面积上所承受的大气柱的质量,因此在同一地点,气压随高度的增加而减小;

②通常所说的高气压、低气压是指同一水平高度上气压高低状况。比较气压的高低要在同一水平高度上进行比较;垂直方向,下面的气压高于上面。

③等压面是空间气压值相等的各点所组成的面。等压面凸起的地方是高压区;等压面下凹的地方是低压区。地面受热均匀等压面一般呈水平状态,若地面受热不均匀,则等压面往往因此发生变化,上凸或下凹。

④判断气压高低,既要考虑高度因素又要结合等压面的凹凸状况。

二、自然界的大气热力环流

热力环流是一种常见的自然现象。例如,在陆地与海洋之间、山坡与山谷之间都可能形成热力环流。

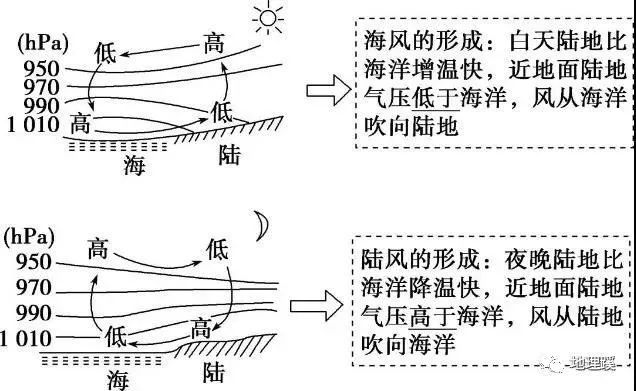

海陆风

海陆风:受海陆热力性质差异影响形成的大气运动形式。白天,在太阳照射下,陆地升温快,气温高,空气膨胀上升,近地面气压降低(高空气压升高),形成“海风”;夜晚情况正好相反,空气运动形成“陆风”。

(1)成因分析——海陆热力性质差异是前提和关键。

(2)影响与应用:海陆风使海滨地区气温日较差减小,夏季气温低,空气较湿润,是避暑的好地方。

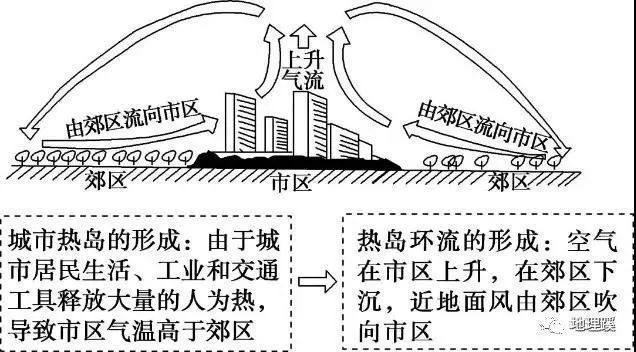

城郊风

城郊风:由于城市人口集中并不断增多,工业发达,居民生活、工业生产和交通工具消耗大量的燃料,释放大量的废热,导致城市气温高于郊区,形成“城市热岛”。

(1)成因分析——“城市热岛”的形成是突破口。

(2)影响与应用:一般将绿化带布置在气流下沉处以及下沉距离以内,而将卫星城或污染较重的工厂布置在下沉距离之外。

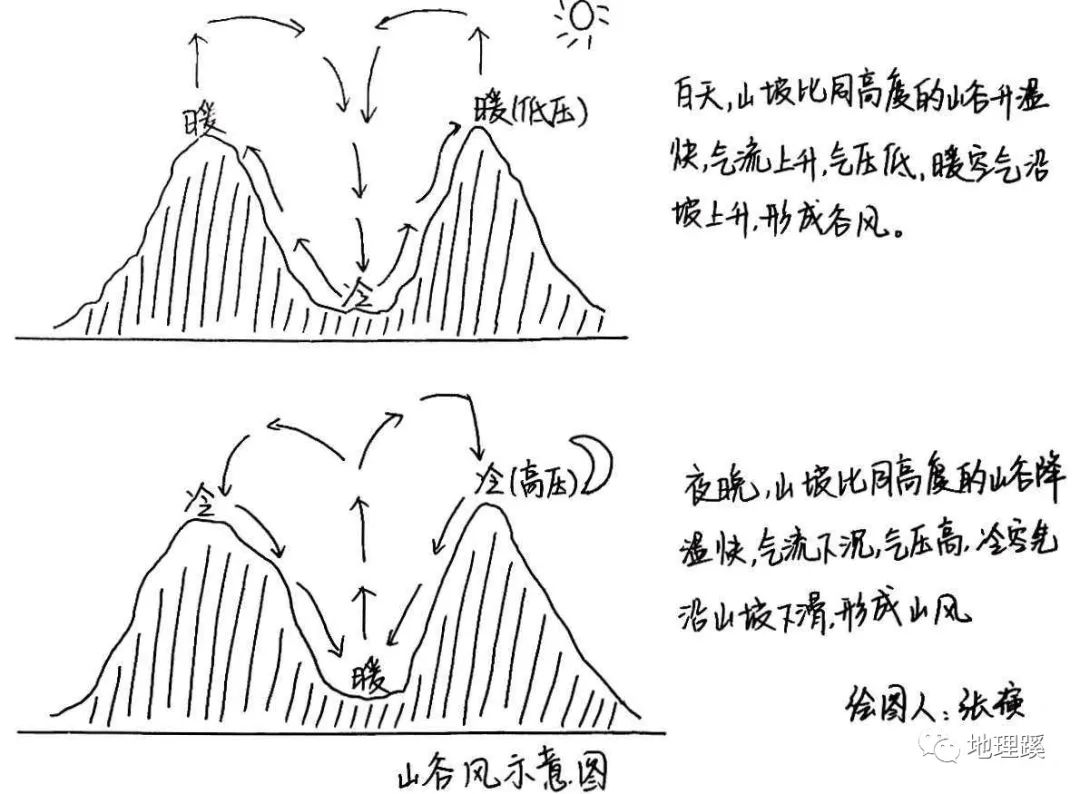

山谷风

山谷风:白天,因山坡上的空气强烈增温,导致暖空气沿山坡上升,形成谷风。夜间因山坡空气迅速冷却,密度增大,因而沿坡下滑,流入谷地,形成山风。

(1)成因分析——山坡的热力变化是关键。

(2)影响与应用:山谷和盆地常因夜间冷的山风吹向谷底,使谷底和盆地内形成逆温层,大气稳定,易造成大气污染。所以,山谷地区不宜布局有污染的工业。

阅读Reading

山谷风

山谷风是在天气晴朗的山地区域,风向昼夜间发生反向转变的风。日出后山坡受热,空气增温快,空气密度变小,但山谷上方同高度的空气增温较慢,密度仍较大。因而空气自山谷沿山坡上升,形成谷风。相反,夜间山坡辐射冷却比山谷上方同高度的空气要快,因而气温下降、空气密度增大均较山谷上方同高度空气更快,使空气沿山坡流向山谷,形成山风。由于白天山坡受热所造成的温差,比夜间辐射冷却所造成的温差要大,因此谷风的风速大于山风。谷风沿山坡上行时,常可形成山顶积云,有时甚至出现阵雨。

山区与平原之间,有时也出现山谷风特征,如北京气象台的天气预报中,常有“白天风向北转南,夜间风向南转北”的语句,这种风向昼夜相反的变化,就是北京北部山区与平原地区之间的山谷风效应所造成的。

【课后拓展】

风的形成

风是大气在水平气压梯度力的推动下产生的水平运动,大气的垂直运动不叫风。风形成的根本原因是因为地表冷热不均引起大气垂直运动进而产生同一水平面上的气压差异及水平气压梯度力(水平气压梯度力垂直于等压线,由高压只向低压),从而形成风。

风的能量来源是太阳辐射,形成的直接原因是水平气压梯度力。

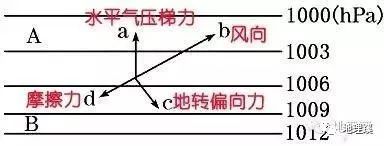

★影响风的三种力:

△近地面的风受力示意图(以北半球为例 )

★风的受力分析图表:

地转偏向力(力的方向):垂直于风向,北半球向右偏,南半球向左偏。

风向的判断

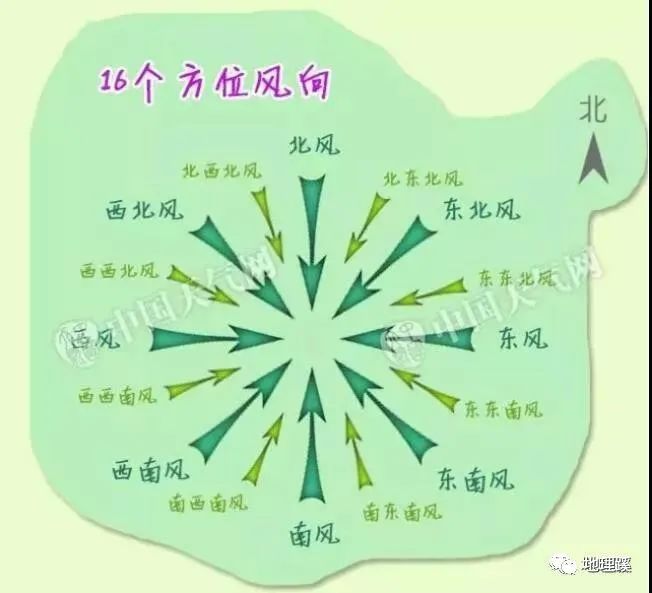

风向是指风吹来的方向。例如,东南风是从东南方向吹至西北方向的风。

1.风向标表示风向的判断

风向标:箭头指向风吹来的方向

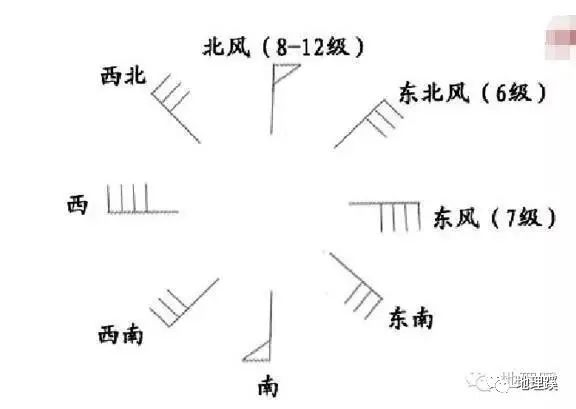

2.天气图中风向杆表示风向的判断

天气图上的风向杆:画有风尾的一侧,表示风向

其中一道风尾表示风力2级,短的表示风力1级(四道风尾也可表示7级);一个风旗表示风力8级。

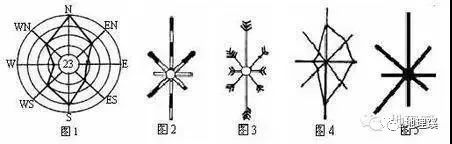

3.风频图表示风向的判断

风频图(图1、4、也称之为玫瑰图):坐标值表示风频率的大小(值离中心点越远就越大),方向表示风向

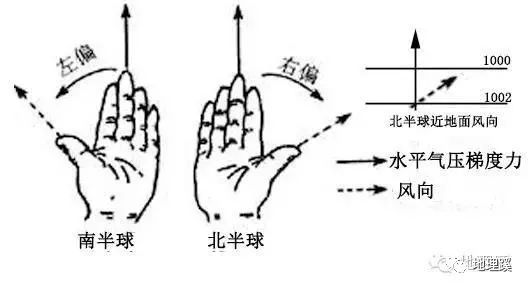

4.等压线图上风向的判断

等压线图上:近地面风向则可以借助“左、右手定则”

整体上来说,是掌心向上,四指指向与水平气压梯度力方向相同,大拇指指向则为风向。北半球用右手,南半球用左手。

等压线中风向的画法

①先画水平气压梯度力,高压指向低压垂直于等压线;

②北半球向右偏,南半球向左偏(高空偏转到与等压线平行,近地面一般情况下风向与等压线的夹角偏转30°-45°左右就行)。

③如果没有告知等压线是表示近地面还是高空时,可借助等压线气压值的大小确定:一般情况下气压值在1000百帕左右为近地面,低于800百帕为高空。

风力大小的判断

水平气压梯度力越大,风力越大。一般情况下,冬季风大;午后风大;海面风速大;高空风速大;海拔高风速增大。在同一幅图中,等压线密集处,水平气压差大,水平气压梯度力大,则风力大;而稀疏处,则风力小。

气压带和风带的分布与判读

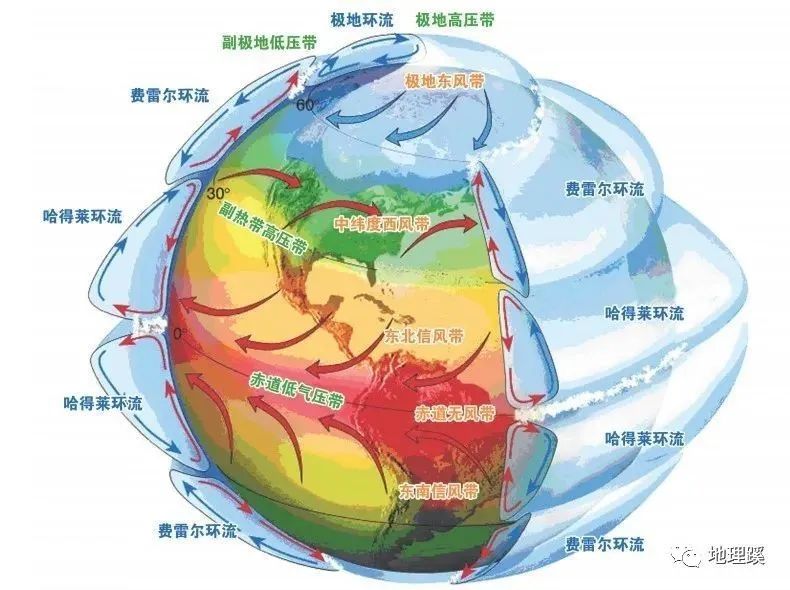

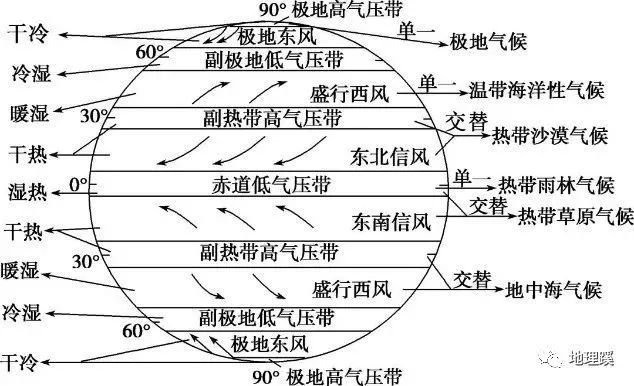

地球大气中存在各种形式的运动。最简单的模型是这样的:由于赤道和两极受热不均,而水平方向上大气由高压流向低压,再加上地球自转带来的偏向力作用,便形成了三圈环流,在此基础上半球区域内形成三风四带。

四个气压带的形成大致如此:赤道气团受热上升,形成赤道低气压带;极地气团冷却下沉,形成极地高气压带。以北半球为例,由于地转偏向力作用,赤道流向高纬的气流在北纬30度左右偏转堆积,形成副热带高气压带,再朝南北流去;其中北面一支与极地的冷空气相遇爬升,在北纬60度左右形成副极地低气压带。三个风带相辅相成,穿插在四个气压带之间,由高压吹向低压,分别是低纬信风带、中纬西风带和高纬东风带。

1.三圈环流的形成(以北半球为例)

注意:

①风向右偏为北半球,风向左偏为南半球。

②气压带、风带的位置随太阳直射点的移动而发生变化。就北半球而言,与二分日相比,各气压带、风带位置大致是夏季偏北,冬季偏南。

2.气压带和风带对气候的影响

知识对比

东亚季风与南亚季风的比较

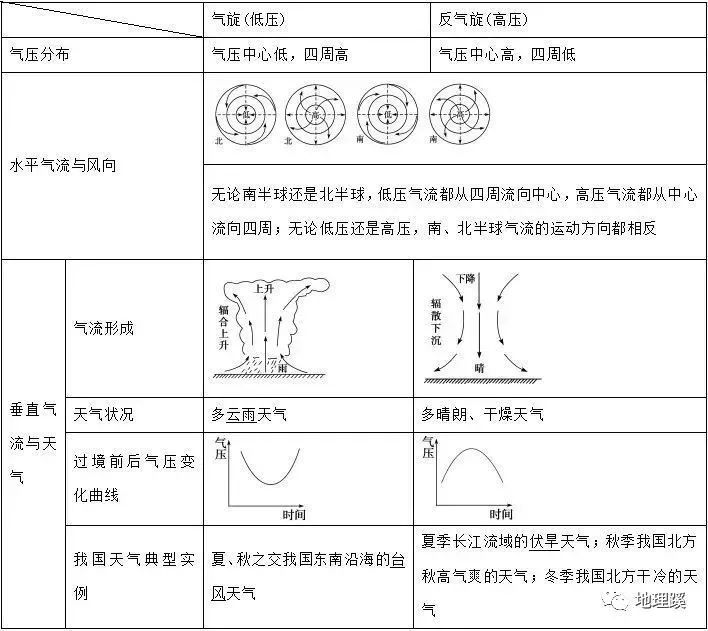

锋面与天气

气旋和反气旋

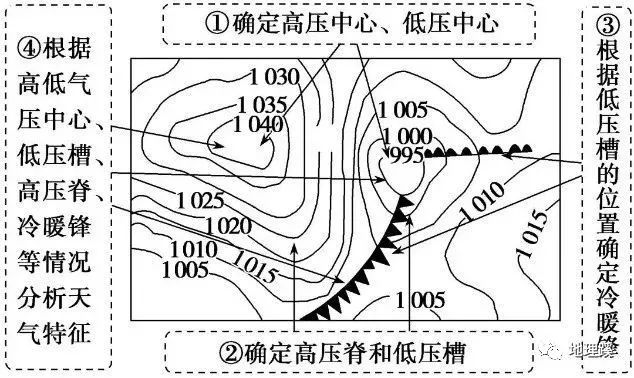

锋面气旋的判读

近地面气旋一般与锋面联系在一起,形成锋面气旋。它主要活动在中高纬度,更多见于温带地区,因而也称温带气旋,其结构图(北半球)如下所示:

判读其结构图,应抓住以下几点:

1.判断锋面的位置

锋面总是出现在低压槽中,锋线往往与低压槽线重合,如图中的M、N线。

2.判断锋面附近的风向与气流性质

根据北半球风向的画法,可确定锋面附近的风向,如图中①处为偏北风,②处为偏南风,③处为偏东风。偏北风一般形成冷气团,偏南风一般形成暖气团。

3.判断锋面的类型与移动

(1)锋面类型:在锋面气旋中,位置偏西的一定是冷锋(如图中的M锋),位置偏东的一定是暖锋(如图中的N锋)。

特别提示:无论南北半球,锋面气旋东侧是暖锋,西侧是冷锋。

原因是西侧锋面由高纬地区向低纬地区运动,是冷空气推动暖空气的运动。而东侧锋面由低纬地区向高纬地区运动,是暖空气推动冷空气的运动。

(2)锋面移动:锋面气旋中,锋面移动方向与气旋的旋转方向一致。北半球呈逆时针方向旋转,南半球呈顺时针方向旋转。

4.判断锋面气旋的天气特点

暖锋N锋前③处附近出现宽阔的暖锋云系及相伴随的连续性降水天气;冷锋M锋后①处附近出现比较狭窄的冷锋云系和降水天气。

【课后练习】

【四川乐山沫若中学2019届高三入学考】

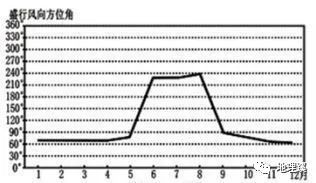

下图为我国某地风向方位角(以正北方向为起点,顺时针方向转动过的角度)月变化统计。据此完成下面1-3题。

1.7月,该地的盛行风向是

A.东南风 B. 东北风

C.西南风 D. 西北风

2.导致该地8-9月风向发生明显变化的主要原因是

A.地球公转速度由慢加快

B.洋流流向发生变化

C.气压带风带的季节移动

D.海陆热力性质差异

3.该地的气候特征是

A.冬冷夏热,全年少雨

B. 夏季高温多雨,冬季寒冷干燥

C.冬冷夏热,夏雨稍多

D.夏季高温多雨,冬季温暖少雨

【2020届广西河池高三期末考】

热岛强度是指中心城区比郊区气温高出的数值大小。我国某城市位于黄河河谷,城市建设速度和扩展速度迅猛,热岛效应逐渐增强。下图示意该城市某日热岛强度变化统计图。据此完成4-6题。

4.该日城市热岛效应

A.子夜前后最弱,正午前后最强

B.日出前后最弱,正午前后最强

C.夜间较强,白天相对较弱

D.夜间较弱,白天相对较强

5.导致该日12~14时热岛强度为负值的主要因素是

A.人口数量 B.气流运动

C.建筑物密度 D.交通通达度

6.推测该城市热岛效应最强的季节是

A.春季 B.夏季

C.秋季 D.冬季

— 往期精彩—

小蹊瓜课堂 | 3.2大气受热过程

小蹊瓜课堂 | 3.1大气的组成与垂直分层

生活地理 | 《中餐厅4》强势回归,六站七地“长江之恋”

考前每日练 | 大连港口不结冰,隧道修进大连湾(2021届046)

图片及部分搜索资料均来源网络(侵删)

文字 | 崔淑蓥、张鹤凡

编校 | 湘洛、刘奕灵、骆晓彤

审核 | 利之王

投稿邮箱:dilixi2020@126.com

地理蹊

地理爱好者的家园

欢迎关注 | 分享

您的支持就是小蹊的动力

转载需注明来源

将地理简单化、生活化、趣味化

觉得不错,请点在看↓↓↓

将地理简单化、生活化、趣味化

觉得不错,请点在看↓↓↓

本文介绍了大气热力环流的原理,通过分析诗词中的气象现象,探讨了霜期推迟与冷锋天气系统的关系。文章还以华北地区为例,讨论了秸秆覆盖对土壤冻结和融化过程的影响,以及海陆风、城郊风、山谷风等自然现象的成因。此外,还讲解了风的形成、风向判断、风力大小的影响因素,以及气压带和风带的分布对气候的影响。内容深入浅出,适合地理爱好者和学生学习。

本文介绍了大气热力环流的原理,通过分析诗词中的气象现象,探讨了霜期推迟与冷锋天气系统的关系。文章还以华北地区为例,讨论了秸秆覆盖对土壤冻结和融化过程的影响,以及海陆风、城郊风、山谷风等自然现象的成因。此外,还讲解了风的形成、风向判断、风力大小的影响因素,以及气压带和风带的分布对气候的影响。内容深入浅出,适合地理爱好者和学生学习。

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?