河湖是城市的“血脉”,承载着生态调节、防洪排涝、文化传承等多重功能。随着“美丽河湖”建设目标的推进,生态环境监测技术正成为守护水清岸绿的核心力量。本文从污染溯源、生态流量调控、健康评估、智能预警到公众参与,全面解析生态环境监测的五大创新应用,揭示科技如何为河湖治理注入智慧动能。

应用一:污染源精准监测与溯源技术

建设内容:通过布设水质自动监测站、入河排污口传感器等设施,构建“天地空一体化”监测网络。例如,云南省已建成111个地表水水质自动监测站,实时监控重点水域水质。

核心技术:

遥感反演技术

:利用卫星和无人机遥感,动态解析流域面源污染负荷,精准定位污染扩散范围。

指纹溯源+多元统计模型

:通过分析污染物“指纹特征”,结合水文数据,追溯入海河流总氮污染源头,实现排放口精准锁定。

物联网智能感知

:在截流井、管网关键节点部署水位传感器,实时监测排水管网淤积和违规排放,提升污染响应速度。

案例:南京市金川河通过部署JSEP水质监测系统,结合AI算法,成功定位工业排污热点,助力“酱油河”蜕变为生态廊道。

应用二:生态流量智能调控与保障技术

建设内容:在水库、水电站等关键节点安装生态流量监测设备,结合水文数据优化水资源调度。浙江省通过自动化控制系统,保障下游河道生态基流。

核心技术:

水文-生态响应模型

:建立河湖生态流量核算体系,动态调整闸坝放水量,缓解生产、生活与生态用水矛盾。

智能传感器网络

:通过水位、流速监测仪实时反馈数据,结合AI预测算法,实现生态流量动态平衡。

成效:黄河流域通过智能调度,减少断流风险,促进鱼类洄游和湿地生态恢复。

应用三:河湖健康评估与生态修复技术

建设内容:建立覆盖水质、生物多样性、淤积等指标的监测体系。例如,浙江省要求重要河湖布设入境/出境断面监测点,并常态化监测淤积。

核心技术:

多要素综合分析

:整合水质、污染排放、社会经济数据,评估河湖健康状况并预测趋势。

生物多样性监测

:通过浮游生物传感器和底栖动物采样,量化生态服务功能,为修复工程提供依据。

案例:云南省对九大高原湖泊开展健康评估,建立水生态数据库,指导滇池、洱海等湖泊的生态修复。

应用四:智能预警与决策支持系统

建设内容:构建数字化管理平台,集成水质、水文、气象等多源数据。江苏省通过“河长制管理信息系统”实现跨部门协同治理。

核心技术:

数字孪生技术

:构建虚拟河湖模型,模拟污染扩散、生态响应和灾害风险,优化治理方案。

大语言模型(LLM)

:开发智能问答系统,快速解析技术标准、生成监测报告,提升管理效率。

应用场景

:山东省利用数字孪生预测南四湖洪水风险,提前启动分洪工程,减少经济损失。

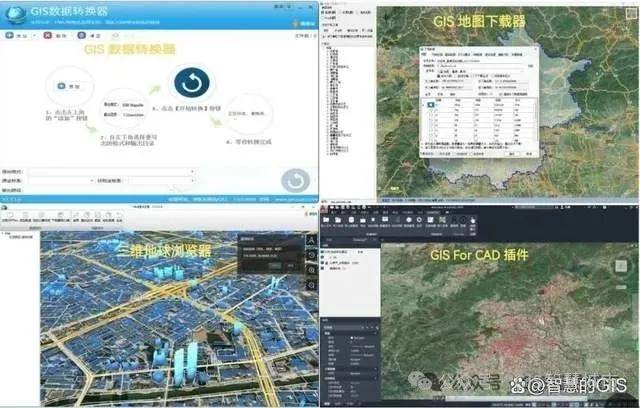

地图数据的下载、转换、浏览、编辑(基于 AutoCAD),可使用GeoSaaS(.COM)的相关工具

应用五:公众参与与智慧河湖管理

建设内容:搭建数据公开平台,鼓励公众监督。云南省聘请社会监督员,并开发“巡河宝”App,让市民参与河道巡查。

核心技术:

区块链+5G通信

:确保监测数据透明可追溯,防止篡改。

智能可视化系统

:通过水质地图、实时告警推送,增强公众环保意识。

成效:南京市金川河通过公开监测数据,动员社区参与净滩行动,形成全民护水氛围。

未来展望:从“监测”到“智理”

随着物联网、AI和数字孪生技术的深度融合,生态环境监测正从“被动响应”转向“主动智控”。例如,浙江省提出构建“卫星遥感+无人机+无人船”的数字化感知体系,而数字赋能政策也将推动监测数据与城市大脑、智慧农业等领域互联。

然而,技术仍需突破成本、数据安全等瓶颈。未来,通过政策激励与技术创新双轮驱动,“美丽河湖”建设将迈向更高水平的生态文明。

结语:从污染溯源到全民共治,生态环境监测技术的五大应用,不仅是科技与自然的对话,更是人类对绿水青山的庄严承诺。守护每一条河流、每一片湖泊,我们终将绘就“鱼翔浅底、水韵绵长”的生态画卷。

参考文献:

[1] 生态环境智慧监测前沿技术清单

[2] 云南省河湖健康评价实践

943

943

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?