白起(?-前257年),一称公孙起 [62],郿邑(今陕西省眉县常兴镇白家村)人。中国战国时期名将,杰出的军事家,“兵家”代表人物。

白起熟知兵法,善于用兵,与穰侯魏冉交好。辅佐秦昭襄王,屡立战功。秦昭襄王十四年(前293年),以左更统兵,于伊阙之战大破魏韩联军,斩首二十四万,扫平秦军东进之路。接连升为国尉、大良造。秦昭襄王二十八年(前279年)至秦昭襄王二十九年(前278年)大举伐楚,攻克楚都郢城,占领楚国大片土地,因功受封武安君。后屡破三晋,不断攻取韩魏领土。秦昭襄王四十七年(前260年),于长平之战重创赵国主力,坑杀赵卒四十万。战后主张乘胜进军,攻破赵国,但因应侯范雎妒其大功,终许韩、赵割地求和而罢兵 [74]。后秦昭襄王再起兵攻邯郸,久攻不下,拟派白起为帅,屡遭他拒绝,由此触怒秦昭襄王,同时又得罪范雎,最后被黜为士卒,赐死于杜邮 [75]。

白起担任秦军主将三十余年,攻城七十余座,于作战中料敌如神,出奇致胜,威震六国,在秦统一六国的进程中作出了巨大的贡献 [90]。作为中国历史上继孙武、吴起之后又一个杰出的军事统帅,他与廉颇、李牧、王翦并称为战国四大名将 [19];又与韩信合称“韩白”,后人还常将其与韩信、卫青、霍去病等合称为“韩白卫霍” [64-65]。唐代时位列武庙十哲。其军事思想对后世兵学颇有影响 [102]。六朝以后,白起被道教纳入神鬼谱系,逐步得到抬升和神格化,到元末明初时入列仙班,成为神将 [100]。据传,白起著有兵书《阵图》《神妙行军法》 [60],今已佚。

相关星图

查看更多

战国四大名将

共4个词条24.6万阅读

武庙十哲

共10个词条25.9万阅读

春秋战国秦国将领

共9个词条1.8万阅读

战国时期秦国将领

共13个词条20.3万阅读

历史事件—陉城之战相关人物

共4个词条4597阅读

全 名

白起

别 名

公孙起

封 号

武安君

所处时代

战国末期(秦国)

民族族群

出生地

郿

逝世日期

公元前 257年

主要成就

任秦主将三十余年,攻城七十余座,使赵楚慑服,不敢攻秦,使秦业帝

主要作品

《阵图》(一作《阵书》)、《神妙行军法》

官 爵

地 位

目录

人物生平

播报

编辑

崭露头角

主词条:伊阙之战

白起又名公孙起 [62],是郿邑(今陕西眉县常兴镇白家村)人 [39]。据自称白起后人的唐人白居易的说法,白起(公孙起)是楚平王太子芈建的嫡系后裔 [61](详见“人际关系”目录)。

白起出生的年代,正是秦国国力日强的时期。秦昭襄王十二年(前295年),秦国制定了东进击败三晋,图谋天下的战略,强将成了秦国最急需的人才。秦昭襄王雄心勃勃,即位之后继续贯彻商鞅的变法国策,彻底推行军功爵制,提拔平民出身的人才。在这种历史背景下,白起以“善用兵”闻名,并得到新任秦国丞相魏冉的举荐,逐渐得到了昭襄王的任用。 [39]

秦昭襄王十三年(前294年),秦昭襄王发起攻韩之战,先派向寿率军伐韩,又以左庶长白起取代向寿攻韩,攻打韩国的新城(今河南伊川县西)。 [40] [76]

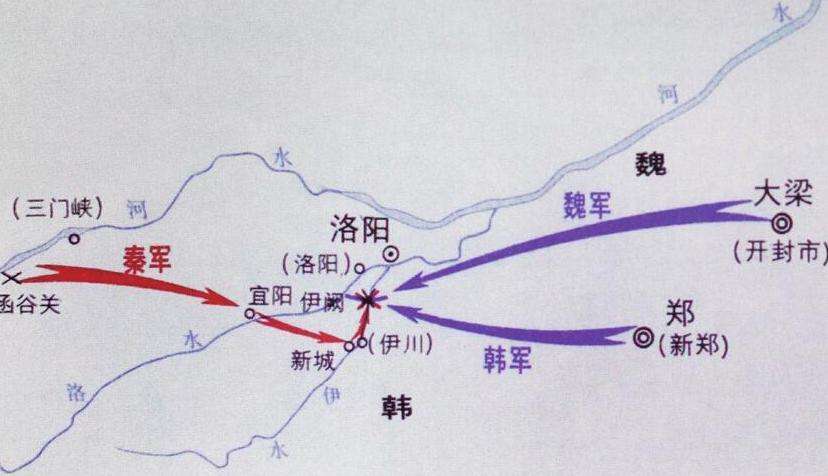

伊阙之战

秦昭襄王十四年(前293年),韩魏以及东周联军扼守崤函,以阻秦东进。升为左更的白起率军先败东周军,然后与韩、魏联军会战于伊阙(今河南洛阳南龙门附近)。他采用避实击虚、先弱后强的战法,针对韩、魏两军互相观望,不愿率先出击的弱点,先设疑兵同韩军对阵,以少量兵力钳制联军的主力韩军;然后集中精锐,以主力猛攻较弱的魏军。魏军无备,仓促应战,迅即惨败。韩军震慑,且翼侧暴露,遭秦军夹击,不战自溃 [76]。白起乘胜挥师追击,扩大战果,以不到韩魏联军一半的兵力,全歼韩魏联军二十四万人,攻占伊阙 [24],俘虏魏将犀武(即公孙喜),攻下五城。白起一战成名,因功升任国尉。战后,韩、魏两国精锐丧失殆尽,被迫献地求和。 [41]随后,白起又渡黄河,攻取韩国安邑(今山西夏县西北)以东到乾河(今山西垣曲东)的土地。 [40]

伊阙之战后,韩、魏两国门户大开。秦昭襄王十五年(前292年),升任大良造的白起发兵攻魏,一举夺取了魏城大小六十一座,为秦的东出崤函奠定了基础。秦昭襄王十六年(前291年),一作秦昭襄王十五年(前292年),与客卿司马错联合攻下魏国的垣(今山西垣曲东南),随后将之归还魏国。 [42]之后进兵攻占韩国的手工业区宛(今河南南阳) [76]。 [54]

秦昭襄王十八年(前289年),魏冉、白起又率军攻取魏河内(黄河以北地区)的六十一城。此后,韩、魏更加弱小,再也无力对秦国的进攻实施有效的抵抗 [76]。秦昭襄王二十一年(前286年),一作秦昭襄王二十七年(前280年),白起攻打赵国,斩首三万(一作两万),夺取代地的光狼城(今山西高平市西) [42] [55] [76]。

南拔鄢郢

主词条:鄢郢之战

白起

伊阙之战后,秦国意图展开南面攻势,继续削弱国势走向衰微的楚国。秦昭襄王二十七年(前280年),司马错率秦军从陇西(陇山以西地区)出发,沿巴的涪水顺流而下,在巴蜀补充兵粮、舰船后,一举攻占楚国黔中郡(今湘西及黔东北)。楚国被迫割上庸(今湖北竹溪东南)、汉北(汉水以北地)给秦 [77-78]。 [76]

秦昭襄王二十八年(前279年),秦国再次伐楚,白起率数万秦军从武关方向大举攻楚。当时楚顷襄王“恃其国大,不恤其政”,国中上下离心,守备虚弱。白起决意死战,很快深入楚国腹地,先夺取邓(今湖北襄樊北),逼近楚国郢都北面的战略要地鄢(今湖北宜城东南)。鄢是楚的别都,也是郢都(今湖北江陵西北)的门户,势在必保。楚顷襄王增派楚军主力拼死守城。白起采取引水灌城的办法,在鄢城西筑起堵水的堨,引西山长谷水(即蛮水,亦称鄢水)入长渠(后世又称白起渠),把水从城西灌向城东。楚国军民溺死数十万人,楚军主力受到惨重损失,鄢城也随之陷落 [79-80]。白起又率军转向西南,攻取了位于郢都上游的西陵(即夷陵,今湖北宜昌南),截断了郢都与巫郡的联系。 [24] [56]

秦昭襄王二十九年(前278年),秦军穿插到楚军背后,大破楚军,攻占楚国郢都,下令放火焚烧了在西陵的楚先王陵墓 [14] [16],以打击楚国的军心士气。随后乘胜向东进兵至竟陵(今湖北潜江西北)、安陆(今湖北安陆南),南攻到洞庭湖及其以南地,楚军溃不成军,相继退却到城阳(即成阳,今河南息县西北)、陈(今河南淮阳)。秦国以郢为南郡,封白起为武安君(能抚养军士,战必克,得百姓安集,故号“武安”),白起名震天下。 [15] [56] [76]

秦昭襄王三十年(前277年),白起与蜀中郡守张若率军攻占了巫郡及江南地区,在此设立黔中郡。 [15] [56] [81]

屡败三晋

白起(游戏《三国志》12历史武将形象)

秦昭襄王三十一年(前276年),白起伐魏,攻取两城。 [57]

秦昭襄王三十四年(前273年),赵、魏合攻韩国北面的重镇华阳(今河南新郑北),韩国向秦求救,昭襄王便派白起、魏冉和客卿胡阳率军救援韩国。秦军采取出其不意、攻其不备的战术,以平均每日急行百里的行军速度进行长途奔袭,突然出现在华阳的战场上,赵、魏联军措手不及,遭遇大败, [53]掳获赵、魏等国大将,斩首十三万,魏将芒卯败逃。又与领兵来援的赵将贾偃交战,溺毙赵卒二万人。 [44]最终魏国被迫献南阳与秦国求和。 [58]

秦昭襄王四十三年(前264年),白起攻打韩国汾水之畔的陉城(今山西曲沃东北) [76],攻陷五城(一作九城),斩首五万。 [44] [59]

秦昭襄王四十四年(前263年),白起攻占韩国位于太行山南的南阳地(今太行山南与黄河之间地),目的在于截断韩上党郡与其南半部的联系,夺取上党。 [44] [59] [76]

决战长平

秦昭襄王四十五年(前262年),白起攻占韩国野王(今河南沁阳),上党通往都城的道路被绝断。韩桓惠王命上党郡守冯亭把上党郡献给秦国,以求秦国息兵。冯亭不愿降秦,便遣使投降赵国。赵孝成王根据平原君赵胜等人的计谋,封冯亭为华阳君,派平原君去上党接收土地,同时派大将廉颇率军驻守长平(今山西高平西北),以防备秦军来攻。 [45] [76]

白起绘像 [89]

赵国接受上党,为秦赵两国的长平之战点燃了导火索。秦昭襄王四十七年(前260年),秦国大将王龁攻韩,夺取上党,然后攻赵。此时,廉颇在长平布置了三道防线:第一道是空仓岭防线,第二道是丹河防线,第三道防线是百里石长城。三道防线东西数十里,星罗棋布,互相连接。秦军与赵军的第一次遭遇战,发生在第一道防线以西的山谷。混战中,秦军斩杀赵国前锋,突破空仓岭,攻占赵军前线重镇光狼城。赵军于空仓岭陷落后,似乎曾作过加固南北两翼以钳制深入之敌的努力,结果没有成功,终于空仓岭南北几十里防线西垒壁(一作西长垒)完全陷落。 [46]

秦军攻势锐不可当,赵军连战不利,损失很大。廉颇重新分析敌我态势,在看到地形因素不利于赵军,而秦国补给线远比赵军漫长,后勤保障比赵国困难,决心放弃不易防守的丹河西岸阵地,全军收缩至丹河以东第二道防线,构筑壁垒,决心以逸待劳,以图挫动秦军锐气,坚守待变。从坚守的战术目的来看,廉颇是成功的,秦军无论怎么攻打都突破不了丹河防线,秦赵两军形成对峙局面。 [46]

战争持续了三年,秦军损兵折将。《战国策·齐策二》载:“秦攻赵长平,赵无以食,请粟于齐而齐不听。”战略相持赵国无法继续支撑下去,赵国的粮食产量只有秦国的三分之一,战争相持三年,二十万大军的巨额消耗使得赵国经济实力不济的弱点完全暴露,更急于结束战争。加之阏与之战,赵奢大败秦军,使得赵国心存侥幸心理,如果集中兵力决一死战,或许秦国并不是不能战胜,所以改变了坚守的策略,用赵括替换了廉颇。 [1] [46]

赵国更换主将对抗秦军的同时,秦昭襄王也秘密派遣白起为上将军,奔赴前线领军。白起面对轻敌的对手,决定采取后退诱敌,分割围歼的战法。他命前沿部队担任诱敌任务,在赵军进攻时,佯败后撤,将赵军吸引进秦军主力构筑的袋形埋伏圈;然后从侧翼派出两支奇兵,一支为轻兵两万五千人,长途跋涉,绕到赵军背后,奇袭了赵军的最后一道防线百里石长城。百里石长城所在的山脉突兀横亘于平原之上,一边通往长平前线,另一边通往赵国大后方。赵军由于一味进攻,重兵集结前线,导致后方兵力空虚,秦军趁赵军没有防备,将其夺占,使得长平的赵军与后方断绝,这是赵军陷入危机的开端。秦军出其不意的穿插到赵军背后,袭占百里石长城防线,反映出白起一贯的战术风格,深藏不露,避实击虚。 [47]

在秦军奇袭百里石长城的同时,长平的正面战场秦军却一副节节败退的样子。八月,一心寻求决战的赵括在不明虚实的情况下,贸然采取进攻行动,秦军假意败走,暗中张开两翼设奇兵胁制赵军,楔入赵军先头部队与主力之间,伺机割裂。赵括完全没有意识到在他前面,有一个巨大的口袋型的秦军预设阵地,此时白起派出另一支奇兵,突然出现在赵军背后,利用地形将整个袋形埋伏圈堵住,整支赵军陷入包围。赵括命令数十万赵军从各个方向冲击秦军壁垒,却始终不得突围。白起令两翼奇兵迅速出击,将赵军截为三段。赵军首尾分离,粮道被断。秦军又派轻骑兵不断骚扰赵军。赵军的战势危急,只得构筑垒壁坚守,以待救兵。秦昭襄王听说赵国的粮道被切断,亲自到河内郡督战,征调十五岁以上男子全部应战,加封应征者爵位一级,以倾全国之力与赵作战。 [47]

九月,赵兵已断粮四十六天,饥饿不堪,军心动摇,甚至自相杀食。赵括走投无路,重新集结部队,分兵四队轮番突围,终不能出,赵括亲率精兵出战,被秦军射杀。赵军大败,四十万赵兵投降。白起与部下计议说:“先前秦已攻陷上党,上党的百姓不愿归附秦却归顺了赵国。赵国士兵反复无常,不全部杀掉,恐怕日后会成为灾乱。”于是使诈,将赵降卒四十万全部坑杀,只留下二百四十名年纪小的士兵回赵国报信。 [48]

长平之战,秦军先后斩杀和俘获赵军共四十五万人,创造了中国先秦战史上最大的一次歼灭战战例 [92]。战后,赵国上下为之震惊,从此元气大伤,一蹶不振。 [48]

将相失和

长平之战胜利后,白起一面平定了上党全境,巩固秦军对上党的控制;一面请秦昭襄王增调军队和粮草,准备乘胜一举灭亡赵国。秦昭襄王四十八年(前259年)十月,白起分兵三路:一路由王龁率领,攻占赵都邯郸(今河北邯郸)以西的要地武安、皮牢(今河北武安);一路由司马梗攻占赵太原郡(治今山西太原西南);白起自统主力驻留上党,准备进攻邯郸。 [49] [76]

韩国和赵国惊恐万分,派苏代用重金贿赂秦相应侯范雎说:“白起擒杀赵括,围攻邯郸,赵国一亡,秦就可以称帝,白起也将封为三公,他为秦攻拔七十多城,南定鄢、郢、汉中,北擒赵括之军,即使周公、召公、吕望的功勋也不能超过他。如果赵国灭亡,秦王称王,那白起必为三公,您能在白起之下吗?即使您不愿处在他的下位,那也办不到。秦曾经攻韩、围邢丘,困上党,上党百姓皆奔赵国,天下人不乐为秦民已很久。今灭掉赵国,秦的疆土北到燕国,东到齐国,南到韩魏,但秦所得的百姓,却没多少。还不如让韩、赵割地求和,不让白起再得灭赵之功。”于是范雎以秦兵疲惫,急待休养为由,请求允许韩、赵割地求和。秦昭襄王应允。秦昭襄王四十八年(前259年)正月,秦与赵、韩停战言和,各自撤兵。白起闻知此事,从此与范雎结下仇怨。 [49] [91]

赐死杜邮

白起塑像

秦昭襄王四十八年(前259年)九月,秦又发兵,打算派五大夫王陵攻赵都邯郸。白起闻讯后,极力劝阻。秦昭襄王说:“前年国库空虚百姓受饥,您不考虑百姓的负担能力,要求增调军粮消灭赵国。如今寡人休养百姓来供养士兵,蓄积粮食,三军将士的俸禄超过从前一倍,而您却说‘不可以攻赵’,这种说法有什么道理吗?”白起解释道:“长平之战,秦军大胜,赵军大败。秦人欢喜,赵人害怕。秦国百姓战死的得到厚葬,伤者得到了特殊的照顾,劳苦者饮酒解乏,吃饱喝足并得到馈饷,消耗了国家的资财。赵国战死者得不到收殓,伤者得不到治疗,哭泣哀嚎,尽力共同分担忧患,加紧耕田劳作,多生资财。如今大王能够派出的军队虽然超过从前的一倍,臣料想赵国的守备也会达到原来的十倍。赵国自从长平之战以来,君臣忧虑恐惧,早晨很早上朝,晚上很晚退朝,用低下的言辞和丰厚的礼物,四面遣使向诸侯求和,同燕、魏结亲,同齐、楚交好,处心积虑,把防范秦国当作最要紧的事。赵国国内殷实,外交成功。正当此时,赵国是不可以攻打的。”但此时秦昭襄王业已决定发兵,故白起之议不被采纳,他本人也因患病而无法统军出征。 [23] [50]

秦昭襄王四十九年(前258年)正月,王陵攻邯郸进展不顺,昭襄王又增发重兵支援,结果王陵损失了五校(一校约为八千人)秦军。这时白起病愈,昭襄王欲以白起为将攻邯郸。白起对昭襄王说:“邯郸实非易攻,且诸侯若援救,发兵一日即到。诸侯怨秦已久,今秦虽破赵军于长平,但伤亡者过半,国内空虚。我军远隔河山争别人的国都,若赵国从内应战,诸侯在外策应,必定能破秦军。因此不可发兵攻赵。”昭襄王亲自请白起出山,他推辞不从;昭襄王于是派范雎前去探望,并指责道:“君尝以寡击众,取胜如神(指其破楚败韩魏),况以强击弱,以众击寡(指如今秦攻赵之势)乎?”白起分析了攻楚及破韩魏联军时的形势,认为自己能够接连取胜“皆计利形势,自然之理”,并没有什么用兵如神之说。继而他指出长平之战后秦未一鼓作气趁势灭赵,反而使得赵国得到喘息的时间,增强了抗秦的力量,并且赵人将坚壁清野,不再出战,使秦难以在野战中消灭赵军。而秦如果“兵出无功”,那么将使诸侯来援。所以他认为“臣见其害,未睹其利”。 [24] [50]范雎听后,惭愧地退出,将白起的话告诉了昭襄王。昭襄王说:“没有白起,我就不能灭掉赵国了吗?” [25]

于是在秦昭襄王五十年(前257年),昭襄王继续增兵,改派王龁替王陵为大将,八、九月围攻邯郸,久攻不下。楚国派春申君黄歇同魏信陵君无忌率兵数十万攻秦军,赵军常派出轻锐的小股部队骚扰秦军后方,秦军伤亡惨重。白起听到后说:“当初秦王不听臣的计谋,结果如何?”昭襄王听后大怒,亲自去白起府上,强令他出兵,说:“您虽然有病,也得勉强自己卧着为寡人带兵。有了战功,这是寡人希望的,会重赏您。如果您不去,寡人就会怨恨您。”白起叩头道:“臣下知道去了即使没有战功,也可以免除罪过。如果不去,即便没有罪过,也免不了被杀。然而臣下只是希望大王能够看一看臣下不高明的计策,放弃赵国,让百姓得到休养生息,以应付诸侯之间出现的变故。安抚恐惧者,攻打傲慢者,诛灭无道者,以此来号令诸侯,天下就可以平定,为什么一定要把赵国作为首先进攻的对象呢?这就是所说的被一个大臣屈服却战胜天下人。大王如果不详察臣下的愚计,一定要在赵国得到心理上的满足,以致于降罪臣下,这也是所说的战胜一个大臣,却被天下人屈服。战胜一个大臣的威严,同战胜天下人的威严相比,哪个更大呢?臣下听说贤明的君王爱惜国家,忠诚的大臣爱惜名誉。破碎的国家不可能重获完整,死去的人不可能死而复生。臣下宁愿受重罚而死,不忍做蒙受耻辱的军队的将领。希望大王详察。”昭襄王听后,没有答话就离开了。 [25] [51]

眉县白起故里碑

随后范雎再度请求白起复出,白起仍称病不起。昭襄王于是将白起贬黜为士伍,放逐至阴密。由于病体不便,白起并未立即启程。三月后,秦军战败消息不断从邯郸传来,昭襄王更迁怒于白起,命他即刻动身不得逗留。白起只得带病上路,行至杜邮(今陕西省咸阳市任家咀村),昭襄王与范雎商议,以为白起迟迟不肯奉命,“其意怏怏不服,有余言”,派使者赐剑命其自刎。临死前,白起仰天长叹:“我对上天有什么罪过,竟落得如此下场?”良久之后,他又说:“我本来就该死。长平之战,赵军降卒几十万人,我用欺骗的手段把他们全部活埋了,这就足够死罪了!”说罢便引剑自刎。时为秦昭襄王五十年(前257年)十一月。 [51]

白起“死而非其罪”,秦人很怜惜他。在其死后,乡邑地方都建祠祭祀他。 [52]

主要影响

播报

编辑

军事思想

白起担任秦军主将三十余年,攻城七十余座,于作战中料敌如神,出奇致胜,威震六国 [90],在秦统一六国的进程中做出了巨大的贡献。他的作战指挥艺术,代表了战国时期战争发展的水平。其军事思想主要如下:

- 1.

不以攻城夺地为唯一目标,而是以歼敌有生力量作为主要目的的歼灭战思想,而且善于野战进攻,战必求歼,这是白起最为突出的特点。歼灭战的战例、理论,在白起之前也已开始出现,如孙膑认为只有“覆军杀将”、全歼敌军才算全胜。但以歼灭敌军有生力量作为作战指导思想,并在中国先秦战争史上创造最多、最大而又最典型的歼灭战战例的,则是白起。 [92]

- 2.

为达歼灭战目的强调追击战,对敌人穷追猛打。如华阳之战、伊阙之战等,都是在敌军已经败北逃走的情况下,发起穷迫猛打的追击战,从而获得全歼敌军的胜利。春秋孙武的“穷寇勿追”及战国商鞅的“大战胜,逐北无过十里;小战胜,逐北无过五里”,实际上仅仅是战场内追击,和白起的穷追猛打、直到尽歼敌军为止的追击战有本质的不同。 [92]

- 3.

重视野战筑垒工事。白起对筑垒工事在野战中的作用,有深刻认识。以长平之战为例,他认为按当时的进攻武器水平,要想迅速击破依托有利地形构筑了壁垒工事而进行防御的赵军,是很难达到目的的,所以他作战指导的主要着眼点,就是先诱赵军脱离坚固设垒阵地,然后再分割包围予以歼灭,而他对秦军的部署,则是在预期歼敌地区,构筑壁垒工事,以阻止赵军进攻;在赵军主力进攻受挫,改为就地筑垒防守待援时,白起又在赵军营垒周围,构筑壁垒工事,防止赵军突围。可见白起重视野战筑垒的思想,对长平之战的胜利是起了一定作用的。此前的野战筑垒都是在营地四周构筑,主要目的保护自身免受敌军奇袭。将筑垒工事作为进攻的辅助手段,用于防止被围敌军突围逃走,是白起的创造性发展。 [92]

此外,白起在作战的指导中,还使用了远程奔袭。如华阳之战,他由咸阳出发,以平均每日百里的急行军,八日到达华阳。这对《孙子兵法》所说的“卷甲而趋,日夜不处,倍道兼行,百里而争利,则擒三将军”来说,也是一个发展。 [92]他的军事思想是秦国兼并战争实践活动的产物,对后世兵学颇有影响。 [102]

军事活动

白起指挥许多重要战役,平生大小七十余战,没有败绩。其平生主要的军事活动见下表:

| 时间 | 战役名称 | 简介 |

|---|---|---|

| 秦昭襄王十四年(前293年) | 在伊阙大破韩、魏、东周联军,斩首二十四万。 | |

| 秦昭襄王十五年(前292年) | 攻魏之役 | 攻魏,夺取魏大、小城共六十一座。 |

| 秦昭襄王十六年(前291年) | 垣城之战 | 与司马错克垣城。 |

| 秦昭襄王二十一年(前286年) | 光狼城之战 | 攻赵,斩首三万(一作两万),夺取光狼城。 |

| 秦昭襄王二十八年(前279年)至秦昭襄王二十九年(前278年) | 先夺取鄢、邓等五城,后一举攻破郢城与楚别都鄢城,重创楚军。 | |

| 秦昭襄王三十四年(前273年) | 与魏冉等在韩国华阳一带败魏、赵联军,进占魏国大片城池,斩联军首级十三万,溺毙赵卒两万。 | |

| 秦昭襄王四十三年(前264年)至秦昭襄王四十四年(前263年) | 攻韩之役(陉城之战、野王之战) | 第一次伐韩,先占陉等九城,斩首五万;第二次伐韩,攻占野王。 |

| 秦昭襄王四十五年(前262年)至秦昭襄王四十七年(前260年) | 诱赵军统帅赵括率重兵脱同离有利阵地,予以分割包围歼灭。此役斩首五万,坑杀降卒四十万。 |

(表格参考资料 [74-76])

历史评价

播报

编辑

战国

苏代:“武安君所为秦战胜攻取者七十余城,南定鄢、郢、汉中,北禽赵括之军,虽周、召、吕望之功不益于此矣。” [2]

嬴稷:

-

楚地方五千里,持戟百万。君前率数万之众入楚,拔鄢郢,焚其庙,东至境陵,楚人震恐,东徙而不敢西向。韩、魏相率兴兵甚众,君所将之不能半之,而与战之于伊阙,大破二国之军,流血漂卤,斩首二十四万,韩、魏以故至今称东藩。此君之功,天下莫不闻。……君尝以寡击众,取胜如神,况以强击弱,以众击寡乎? [22]

-

夫物不素具,不可以应卒,今武安君既死,而郑安平等畔,内无良将而外多敌国,吾是以忧。 [20]

蔡泽:“楚地方数千里,持戟百万,白起率数万之师以与楚战,一战举鄢郢以烧夷陵,再战南并蜀汉。又越韩、魏而攻强赵,北阬马服,诛屠四十余万之众,尽之于长平之下,流血成川,沸声若雷,遂入围邯郸,使秦有帝业。楚、赵天下之强国而秦之仇敌也,自是之后,楚、赵皆慑伏不敢攻秦者,白起之势也。身所服者七十余城,功已成矣,而遂赐剑死于杜邮。” [20]

苏厉:“是攻用兵,又有天命也。” [26]

寒泉子:“夫攻城堕邑,请使武安子。” [27]

赵胜:“武安君之为人也,小头而锐下,瞳子白黑分明,视瞻不转。小头而锐下者,断敢行也。瞳子白黑分明者,见事明也。视瞻不转者,执志强也。可与持久,难与争锋。” [28]

毛遂:“白起,小竖子耳,率数万之众,兴师以与楚战,一战而举鄢郢,再战而烧夷陵,三战而辱王之先人。” [43]

陈馀:“白起为秦将,南征鄢郢,北阬马服,攻城略地,不可胜计,而竟赐死。” [29]

张唐:“武安君南挫强楚,北威燕、赵,战胜攻取,破城堕邑,不知其数,臣之功不如也。” [30]

秦汉

司马迁:

-

南拔鄢郢,北摧长平,遂围邯郸,武安为率;破荆灭赵,王翦之计。 [72]

谷永:“昔白起为秦将,南拔郢都,北坑赵括,以纤介之过,赐死杜邮,秦民怜之,莫不陨涕。” [31]

扬雄:“秦将白起不仁,奚用为也。长平之战,四十万人死,蚩尤之乱,不过于此矣。” [3]

班固:“若秦因四世之胜,据河山之阻,任用白起、王翦豺狼之徒,奋其爪牙,禽猎六国,以并天下。穷武极诈,士民不附,卒隶之徒,还为敌仇,猋起云合,果共轧之、急城杀人盈城,争地杀人满野。孙、吴、商、白之徒,皆身诛戮于前,而国灭亡于后。报应之势,各以类至,其道然矣。” [4]

王符:“世之臣以谄媚主,不思顺天,专仗杀伐。白起、蒙恬,秦以为功,天以为贼。” [95]

三国

袁绍:“诚伤偏裨列校,勤不见纪,尽忠为国,翻成重愆。斯蒙恬所以悲号于边狱,白起歔欷于杜邮也。” [93]

诸葛亮:“白起长于攻取,不可以广众。” [5]

孟达:“若乃权君谲主,贤父慈亲,犹有忠臣蹈功以罹祸,孝子抱仁以陷难,种、商、白起、孝己、伯奇,皆其类也。” [6]

刘邵:“胆力绝众,材略过人,是谓骁雄,白起、韩信是也。” [38]

何晏:“白起之降赵卒,诈而坑其四十万,岂徒酷暴之谓乎?……夫以秦之彊,而十五以上死伤过半者,此为破赵之功小,伤秦之败大,又何以称奇哉!若後之役戍不豫其论者,则秦众多矣,降者可致也;必不可致者,本自当战杀,不当受降诈也。战杀虽难,降杀虽易,然降杀之为害,祸大於剧战也。” [2]

邓艾:“忠臣一至此乎!白起之酷,复见于今日矣。” [7]

两晋南北朝

孙楚:“烈烈桓桓,时维武安,神机电断,气济师然,南折劲楚,走魏禽韩,北摧马服,凌川成丹,应侯无良,苏子入关,噭噭谗口,火燎于原,遂焚杜邮,与萧俱燔,惟其没矣,古今所叹!” [8]

周兴嗣:“起翦颇牧,用军最精。宣威沙漠,驰誉丹青。” [19]

唐宋元

今人绘白起像 [70]

李渊:“李靖是萧铣、辅公祏膏肓,古之名将韩、白、卫、霍,岂能及也!” [64]

李世民:“白起为秦平赵,乃被昭王所杀……乃君之过也,非臣之罪焉。” [9]

司马贞:“白起、王翦,俱善用兵。递为秦将,拔齐破荆。赵任马服,长平遂阬。楚陷李信,霸上卒行。贲、离继出,三代无名。 ” [2]

李白:

-

卫青谩作大将军,白起真诚一竖子。 [37]

-

西羌延国讨,白起佐军威。 [37]

杜甫:“门阑苏生在,勇锐白起强。” [36]

皎然:“闻说武安君,万里驱妖精。” [37]

曹邺:“[夷](昆)陵火焰灭,长平生气低。将军临老病,赐剑咸阳西。” [69]

胡曾:“武安南伐勒秦兵,疏凿功将夏禹并。谁谓长渠千载后,水流犹入故宜城。” [3]

佚名《敕修武安君白公庙记》:“窃以武安君威灵振古,术略超时,播千载之英风,当六雄之敌。” [35]

赵匡胤:“此人杀已降,不武之甚,何受享于此?” [21]

司马光:“夫兵之设非以害人,所以养人也。残暴如此,其谁与之?秦七世役诸侯,卒兼天下,然其失策之大者有三焉:欺楚怀王而虏之,不信莫大焉;坑赵降卒四十万,不仁莫大焉;欺与国,诛已降,使诸侯疑而百姓怨,不智莫大焉。秦所以失天下之故多矣,在此三者。” [3]

苏辙:“予读太史公白起传,秦之再攻邯郸也,起与范雎有怨,称病不行,以亡其躯,慨然叹曰:起以武夫无所屈信而困于游谈之士,使起勉强一行,兵未必败而免于死矣。及览《战国策》,观起自陈成败之迹,乃知邯郸法不可再攻,而起非特以怨不行,盖为之流涕也。” [3]

李廌:“夫白起之为将也,战必胜,攻必取,诚莫可及。以书考之,凡攻某国拔之,伐某所取之,不言斩首若干,坑卒若干者,置而勿论。论其直书斩首若干,坑卒若干而计之,凡杀敌国之兵八十四万人。然起战卒死于敌者又当几十万,总两国供军之民,其诛求裒敛因以失业而死者又当几十万矣。” [96]

张预:“孙子曰:‘以利动之,以本待之。’起佯北致赵军而以奇兵劫之。又曰:‘诸侯乘其弊而起。’起谓赵应其内,诸侯攻其外是也。” [32]

鲍彪:“起之策秦楚三晋,可谓明切。然人臣无以有己,故孔子不俟驾而行。长平之败属耳,赵何遽能益强。以起之材智,知己知彼,而得算多,不幸至于无功极矣,何破国辱军之有。三请不行,此自抽杜邮之剑也。” [33]

刘克庄:“太息臣无罪,胡为伏剑铓。悲哉四十万,宁不诉苍苍。” [69]

黄震:“按:白起为秦将,其斩杀之数多,而载于史者,凡百万;不以数载者不预焉。长平之役,秦民年十五以上皆诣之,而死者过半,以此类推,秦民之死于兵者又不可以数计也。后起不复为秦用,而赐之死。自秦而言,虽杀之非其罪,自公理而言,一死何以尽其罪哉!” [33]

徐钧:“投降赵卒本求生,坑后谁人不死争。三召三辞宁自刎,邯郸料不再长平。” [69]

戴表元:“战国之世,秦人以形势诈力,颉颃诸侯,故为秦者易为功,而事诸侯者难为力。樗里、二甘、魏冉之于当时,固非有过人杰出之谋 ;而白起、王翦虽为善战,然不过纵燎于顺风,林果于垂熟,而凡其尽锐以为取胜之道者,皆其不可再用者也。此非惟不当责以古良将之风,其视同时廉颇、李牧辈犹远媿之,而得为贤乎?盖当是时秦势八九成矣,天方假毒其手以树君中原,谋不必工所施而服,战不必良所向而克。……而数子乘时逐利,各以能名见登于好事之齿舌,彼诸国之臣,其材实过之者,国败身辱而名字因暧昧而不彰,岂非所遇者幸不幸哉?” [97]

明清

王廷相:“长平已破赵,范相进邪言;忽赐杜邮剑,昭王何其昏!” [69]

董份:“白起非独坑赵卒也,始攻韩斩二十四万,烧楚夷陵,攻魏斩十三万,沉贾偃卒二万于河,攻陉斩五万,盖所斩已四十四万矣。而烧者不与焉。至赵卒已降而坑之,则尤益甚耳。以起一夫,而前后所坑斩计且百万,古今之惨莫以加矣。战国之民,其亦悲夫!痛哉!以起之惨,虽夷族灭姓万万不足赎,何啻死哉!而秦人怜之,又何耶?” [33]

茅坤:“予尝读太史公《白起传》,……起以武夫无所屈信,而困于游谈之士,使起勉强一行,兵未必败而免于死矣。及读《战国策》,观起自陈成败之迹,乃知邯郸决不可再攻,而起非特以怨不行。盖为之流涕也。……呜呼,循道而不阿,自古而难之欤?” [73]

黄道周:“秦将白起,战功济济,拔城如山,杀人如水,至于长平,残犹莫比,四十万人,一夕坑尽,应侯受知,武安失意,及败请之,坚卧不起,士卒先迁,杜邮受死,虽君寡恩,实天报理。” [10]

黄淳耀:

-

秦将白起,不过一鸷忍之士耳,非其有仁义节制为之根本也。然而秦王使起攻邯郸,起直见邯郸之不可复攻也,则为之坚卧不起,至于干犯严主之怒,身首分离,而终已不悔,此无他,不胜不完,不可以冒而行之也。 [94] [98]

-

白起为秦大将,连兵于外,所屠戮以百万计,杀气上干于天。虽应侯之谗,岂得良死哉?然其于秦则可谓有大功者,秦负起,起不负秦也。方起始进,有穰侯主之于内,故得立功。及范雎扼穰侯吭而夺之位,则必以起为穰侯之党,日夜虑其轧已者也,不待苏代之说而杀机已发矣。 [94] [98]

唐甄:“白起、赵奢、乐毅之属,神于用兵,所向无敌。” [34]

近现代

罗惇衍:“君臣张吻肆豺狼,尺短焉能有寸长。八十万人坑略尽,五千众卒壁争强。魏穰荐将功俱没,王龁连围气不扬。从古杀降阴祸重,宝鸡秦祚自兹僵。” [68]

毛泽东:“论打歼灭战,千载之下,无人出其右。” [11]

李震等:“每战必胜,每攻必克,诚史上罕见之名将也。” [99]

轶事典故

播报

编辑

根据《异迹略》记载,陕西宝鸡一带,只要疫病一起,就会立“克长平四十万士卒秦太尉武安君白”“武安副将司马靳”旗号祭祀,希望白起与其副手司马靳能保佑当地居民免于瘟疫。 [88]

人际关系

播报

编辑

据自称白起后人的唐人白居易的说法,白起(公孙起)是楚平王太子芈建的嫡系后裔。芈建之子胜居于吴楚之间,号为白公,因而以此为氏。后来白公作乱被楚国攻灭,其子流亡秦国,白起即其“裔孙”。秦始皇即位之后,念白起劳苦功高,把他的儿子白仲分封于太原,其子孙遂定居太原。而白居易的高祖白建是白起的二十七代孙 [61]。但该说法的真实性存疑 [100]。

《新唐书·宰相世系表》则认为“白氏出自姬姓”,由周太王五世孙虞仲传至百里奚。百里奚生子孟明视,孟明视有一子名为白乞丙,白乞丙身后,子孙皆以白为氏。白起便是白乞丙的裔孙。 [104]

主要作品

播报

编辑

据《宋史·艺文志》记载,白起的遗著有《阵图》(一作《阵书》)1卷、《神妙行军法》3卷 [60]。有研究者认为《神妙行军法》是唐李靖叙而非白起所著 [103]。二书今不传 [71]。

后世纪念

播报

编辑

历代追封

唐宋时期,朝廷对白起基本是持肯定立场。上元元年(760年),唐肃宗将白起等历史上十位武功卓著的名将供奉于武成王庙内,后世称之为武庙十哲,同时代被列入“十哲”的只有吴起、乐毅二人 [63]。因感于白起显灵而预言吐蕃入寇有验,唐德宗欲在京师设立白起祠,并赠白起为司徒,后因宰相李泌劝谏,仅敕令府县修缮杜邮旧祠而已 [101]。宋太祖时,曾一度因白起“杀已降,不武之甚”而将其罢祀。但到宋徽宗宣和五年(1123年),宋室确定武庙七十二将时,仍以白起位居东庑之首 [21]。而民间则对白起采取贬抑的态度,认为白起伐戮过重、死后也难逃其咎,故而沉沦地狱中接受冥拷或轮回投胎为畜生以偿还宿罪 [100]。

六朝以降,道教将白起纳入神鬼谱系中,最初是作为低位阶的鬼王出现,与王翦、韩章、乐阳、楚狂并称“五通大鬼”。尔后白起又逐步得到抬升和神格化,到元末明初时,已入列仙班,成为神将。在《道法会元》中,白起自水部使者、十王猛将晋升至二王,隶属于玄天上帝、玄坛赵元帅、酆都大帝等神祇。 [100]

墓址

白起墓位于陕西省咸阳市城东郊,渭河北岸任家咀,秦时此地称杜邮。1970年,中国人民解放军3530工厂在施工时,曾发现墓道,出土兵器、佩剑等文物数件,现存咸阳博物馆。白起墓呈园形,底部直径19米,墓高8米。 [66]1982年,白起墓被陕西省人民政府列为重点文物保护单位。 [67]

秦武安君墓碑

白起墓

白起墓

白起墓

“陕西省重点文物保护单位白起墓”碑

祠堂

白起祠堂画像

秦人崇将尚武,白起屡建奇功,遭奸人馋毁致死,秦人“以白起死非其罪,无不怜之,深表怀念”,纷纷在咸阳立祠庙祭祀。白居易在《故巩县令白府君事状》中追忆先祖白起,这样写道:“后非其罪,赐死于杜邮。秦人怜之,立祠庙于咸阳,至今存焉。” [61]但从秦至唐宋的白起祠庙,没能保存下来。2009年、2011年,陕西省眉县常兴镇白家村白起后裔两次集资,在白起祠原址上修建起了新白起祠。

55

55

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?