这篇发表于 Physical Review Letters 的文章《Dynamics of Critical Cascades in Interdependent Networks》主要研究的是相互依赖网络中的临界级联故障动力学。该研究通过将相互依赖网络中的级联故障建模为中性生死过程,成功地将复杂网络动态问题转化为可解析处理的人口动力学问题,并揭示了系统规模与初始攻击强度对崩溃行为的联合影响机制。该方法不仅提供了新的理论工具,也显著提升了数值模拟效率,适用于更广泛的雪崩式过程研究。

摘要:

相互依赖网络的失效以及类似的雪崩现象,其驱动力源于级联故障。在临界点处,级联过程以临界分支过程的形式开始,即每个失效节点(元素)平均会触发另一个节点的失效。随着节点持续失效,网络脆弱性逐渐加剧,分支因子不断增大。若失效过程在临界阶段未达到终止状态,网络将发生突变性崩溃。本文通过建立该动力学过程与生灭过程之间的类比关系,推导出新的解析结果,并显著优化了数值计算。基于此方法,我们分析了该动力学过程的三个关键特征:崩溃概率、雪崩持续时间以及崩溃前级联平台期的长度。该分析量化了系统规模和初始触发事件强度如何影响这些特征。

一、研究问题与目的

核心问题:

在相互依赖的网络中,当系统处于临界状态时,初始攻击规模(如节点故障)如何影响系统的崩溃概率、崩溃前的“平台阶段”持续时间以及整个级联过程的持续时间。

研究目的:

-

建立级联故障与人口统计学中的“生死过程”之间的类比;

-

利用这一类比推导出解析结果,并显著优化数值模拟;

-

量化系统规模 N 和初始攻击强度 n0 对系统崩溃动态的影响。

二、研究方法

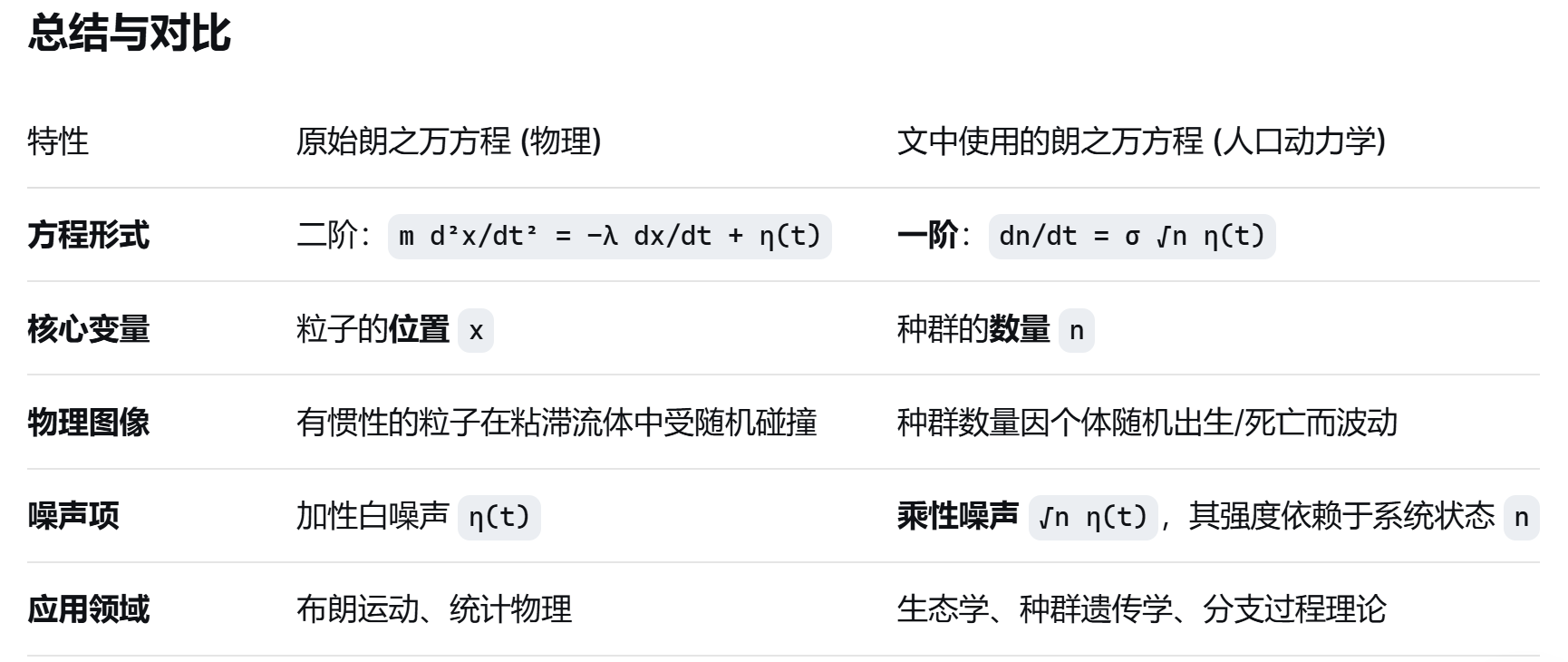

第一步:线性近似 —— 物理模型的建立(详见box1)

-

核心洞察:相互依赖网络中,级联故障的动态可以类比为人口动力学。

-

关键挑战:这个“人口”的繁殖率(即平均后代数

m̄)不是常数,而是随网络状态变化的。 -

物理假设(线性近似):

m̄的偏离程度与累积损伤M_t成正比,即m̄(t) = 1 + C * M_t / N。 这是一个物理模型。它定性地描述了系统如何因损伤积累而变得越来越脆弱。

此时,我们已经可以绕过复杂的网络模拟,直接进行“人口动力学模拟”:每一代,根据当前 m̄ 随机生成后代数,然后更新 M_t 和 m̄。这个模拟完全基于线性近似。

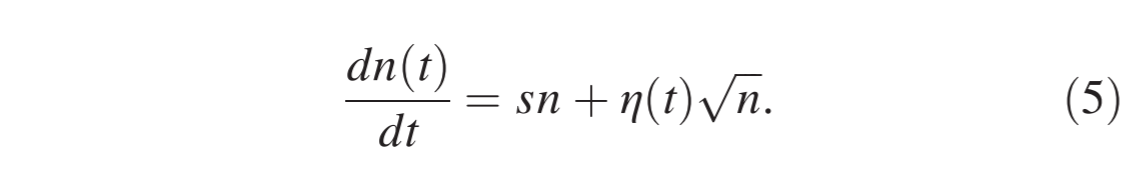

第二步:朗之万方程 —— 数学分析的工具

-

连续化:为了进行解析推导(如计算崩溃概率),需要将离散的随机过程(人口动力学模拟)转化为连续的微分方程。

-

构建方程:

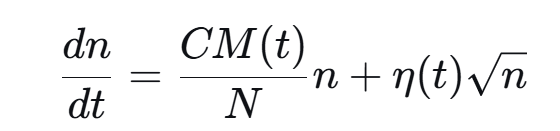

起点:级联故障在临界点起始时,是一个标准的中性过程 → 已知模型:一个标准的、受噪声影响的种群增长朗之万方程形式是dn/dt =η(t)√n,详见box2

核心创新/物理洞察:在相互依赖网络中,系统的脆弱性会随着累积损伤M_t的增加而增加。这个效应由前面讨论的线性近似m̄ = 1 +C * M_t / N来量化。

模型合成:将确定性增长力(C M_t / N) * n(来自线性近似)与随机涨落力η(t)√n(来自已知中性模型)结合起来,就得到了文中全新的耦合朗之万方程组

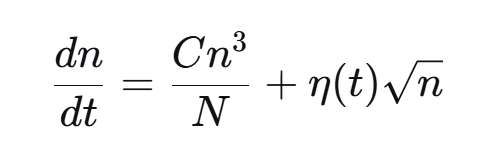

其中 M(t) 是累计故障节点数,η(t)是随机噪声。在临界状态初期,通过标度分析发现 M_t ~ n^2,详见box3。将 M_t ~ n^2 代入增长率,就得到了文中那个关键的、非标准的朗之万方程:

体现了非线性增长与随机涨落的耦合。

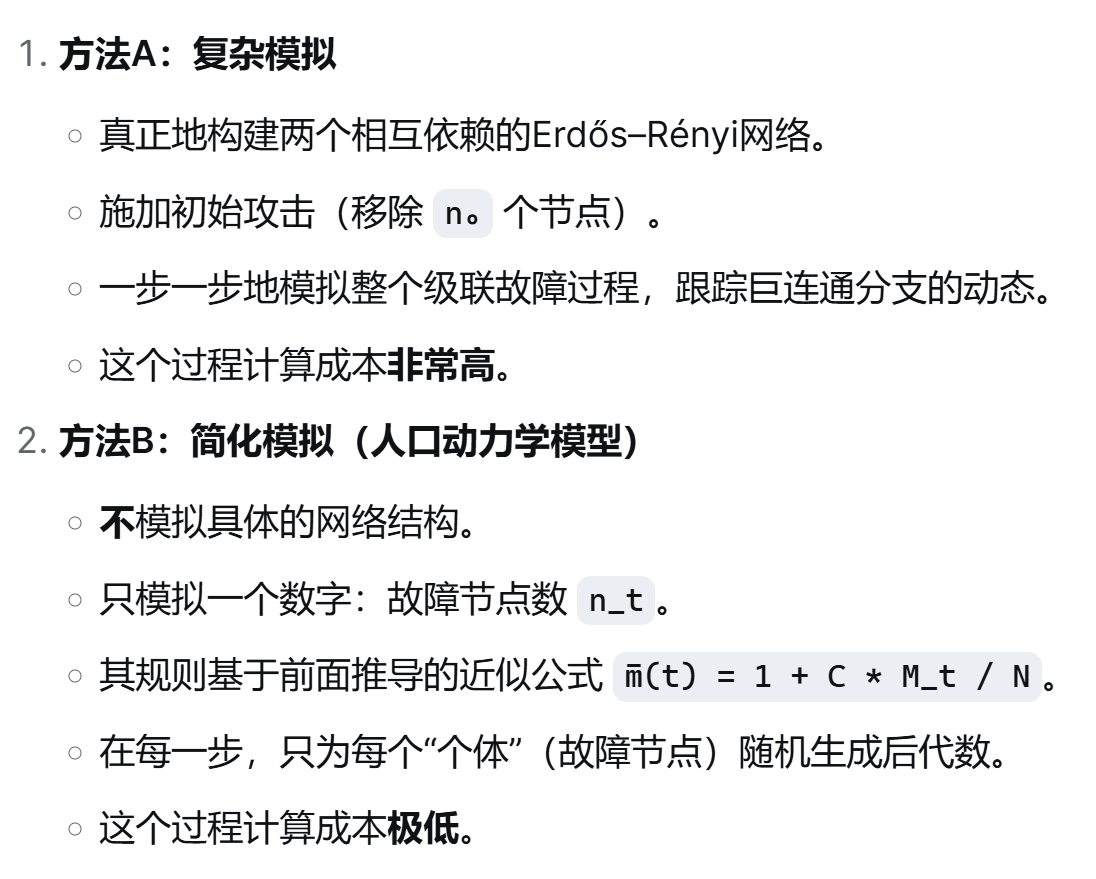

第三步:验证 —— 检验整个类比框架

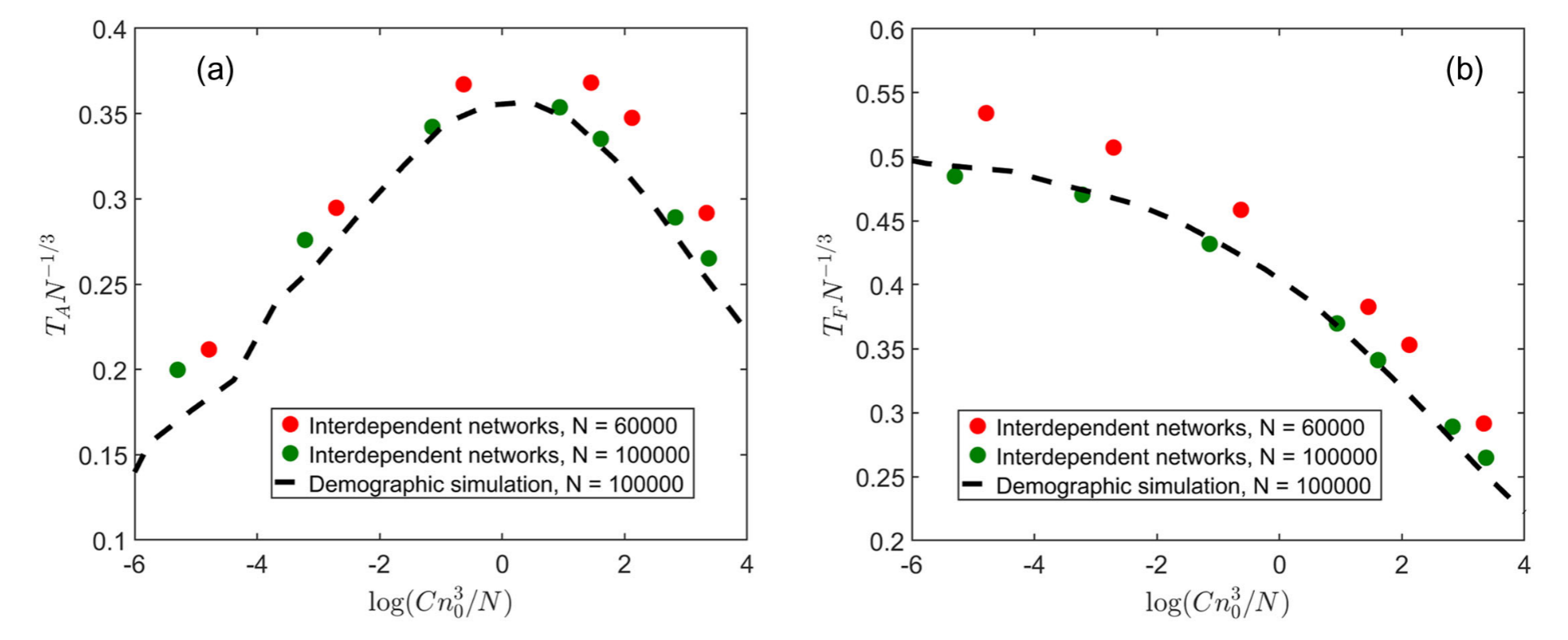

验证的是 “将相互依赖网络级联故障等价于一个具有特定繁殖率(由线性近似定义)的人口动力学过程” 这一整套类比框架的有效性。图2验证了人口动力学模型在动态过程(时间)上的有效性,图3验证了该模型在最终结果(崩溃概率)上的有效性。

具体验证流程如下:

-

基准真相:进行成本高昂的“直接模拟”(模拟真实的相互依赖网络),得到

Π,T_F,T_A等关键指标。详见box4 -

我们的模型:运行基于线性近似的、低成本的人口动力学模拟,计算同样的指标。

-

对比:将两者的结果进行对比(如图2所示)。

如果结果高度一致,则证明:

-

线性近似这个物理模型是准确的。

-

基于它进行的人口动力学模拟是可靠的。

-

进而,从该模型推导出的朗之万方程组也是描述系统动态的有效数学工具,因此我们可以放心地用这个方程去求解解析解(如崩溃概率公式)。见box5

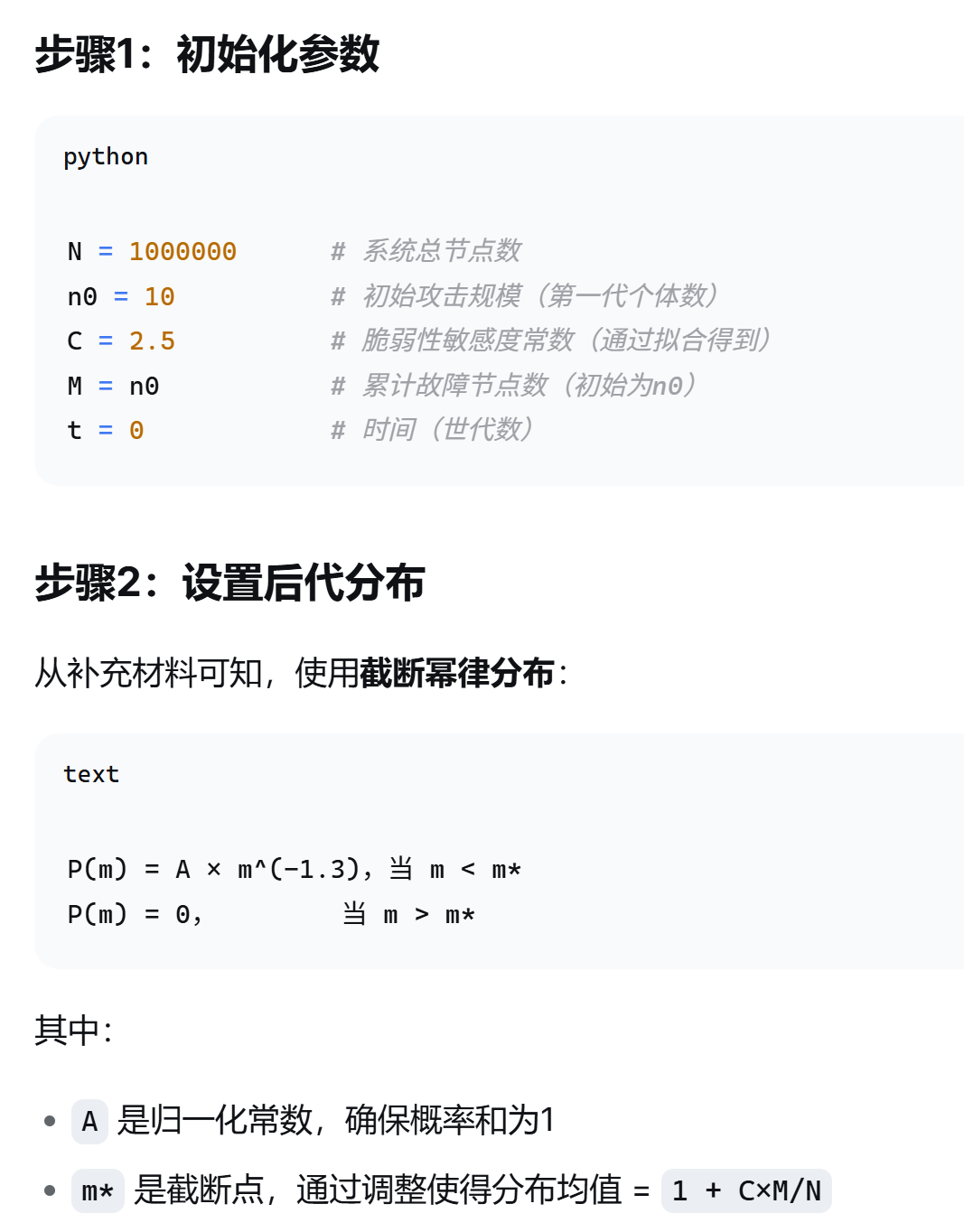

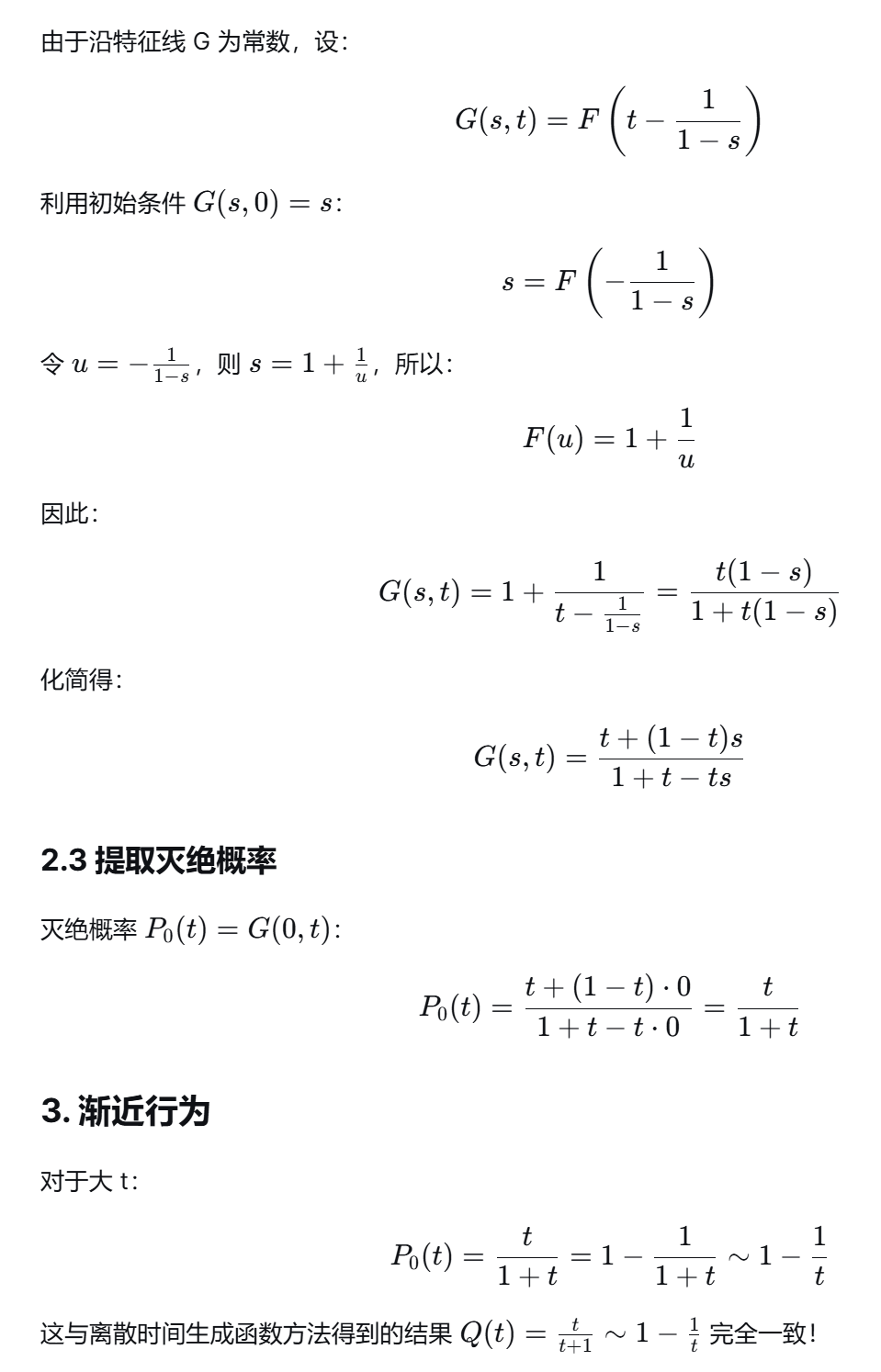

box1

问题设置:

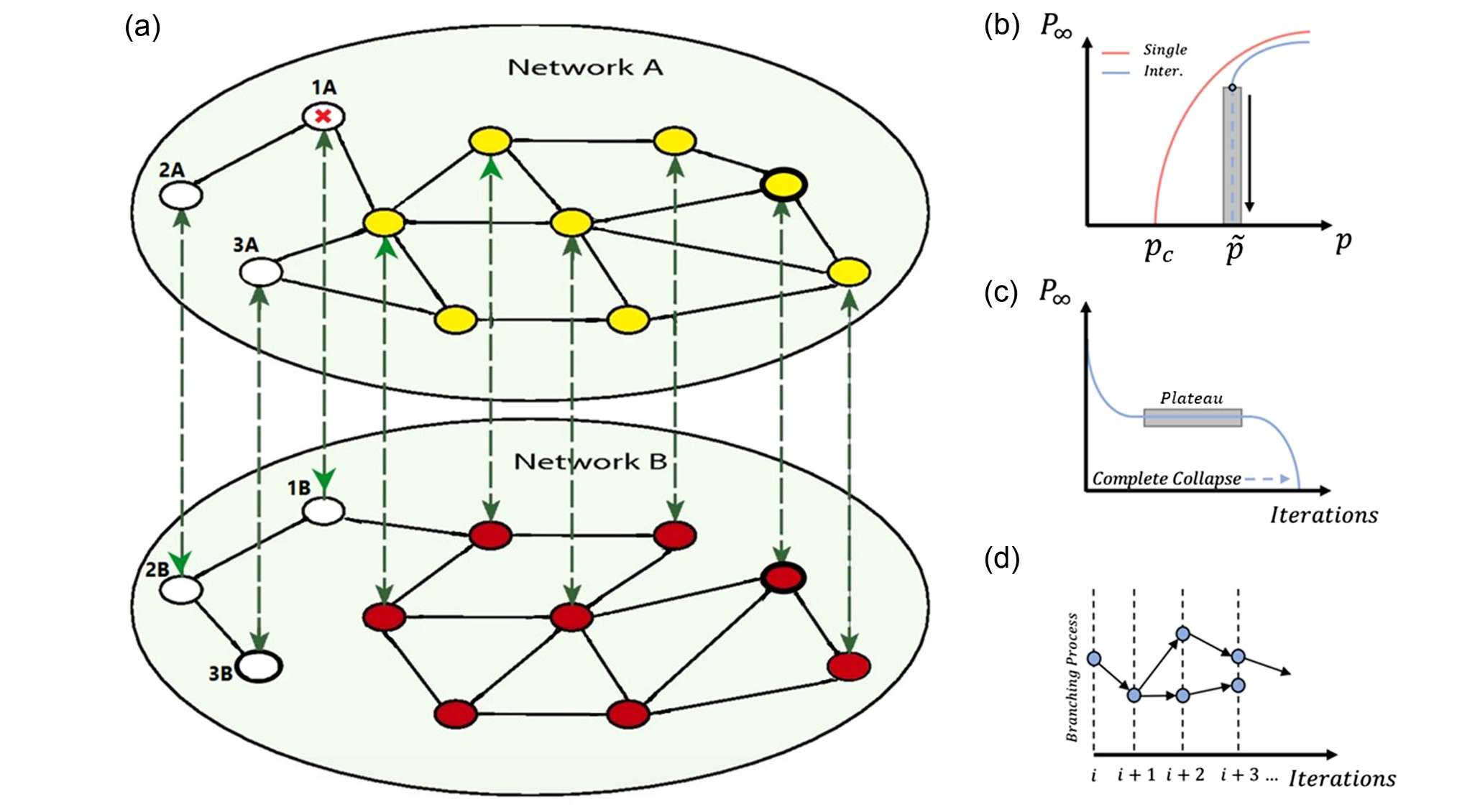

如图1(a)所示,相互依赖网络间的级联故障会双向传播,其中每个失效节点以概率

触发同一网络内

个节点的失效。在后续迭代中,当节点数

足够大且失效节点数较少时,节点故障呈现非相关性。因此,在第

步中,若失效节点数为

,则同一网络中下一步的失效节点数

可表示为

个独立变量的和,其概率分布函数遵循

(参见补充材料 I [22])。该分支过程类似于人口动力学模型,其中节点对应个体,迭代等同于代际更替[图1(d)]。当

时,该过程呈中性,即在平台期[图1(c)],每个节点的平均"后代"数为1。

类比建模:

将级联故障过程类比为中性生死过程:每个故障节点相当于一个“个体”,其触发的新故障节点数视为“后代数”。节点故障的"群体动态"受两类因素影响:一是与生死过程随机性相关的二项噪声(即人口统计随机性),二是导致指数增长(当 mˉ>1)或指数衰减(当 mˉ<1)的确定性驱动力。

在临界点 p=p~,增长率归零,系统呈现中性动态——每个故障节点平均触发一个后代(mˉ=1)[图1(c)]。该平台期可能以故障消失(

=0)且网络存续告终;但若过程持续足够久,GCC会逐渐稀疏脆弱,mˉ 超过临界值1,故障节点群体加速增长,最终导致网络崩溃。

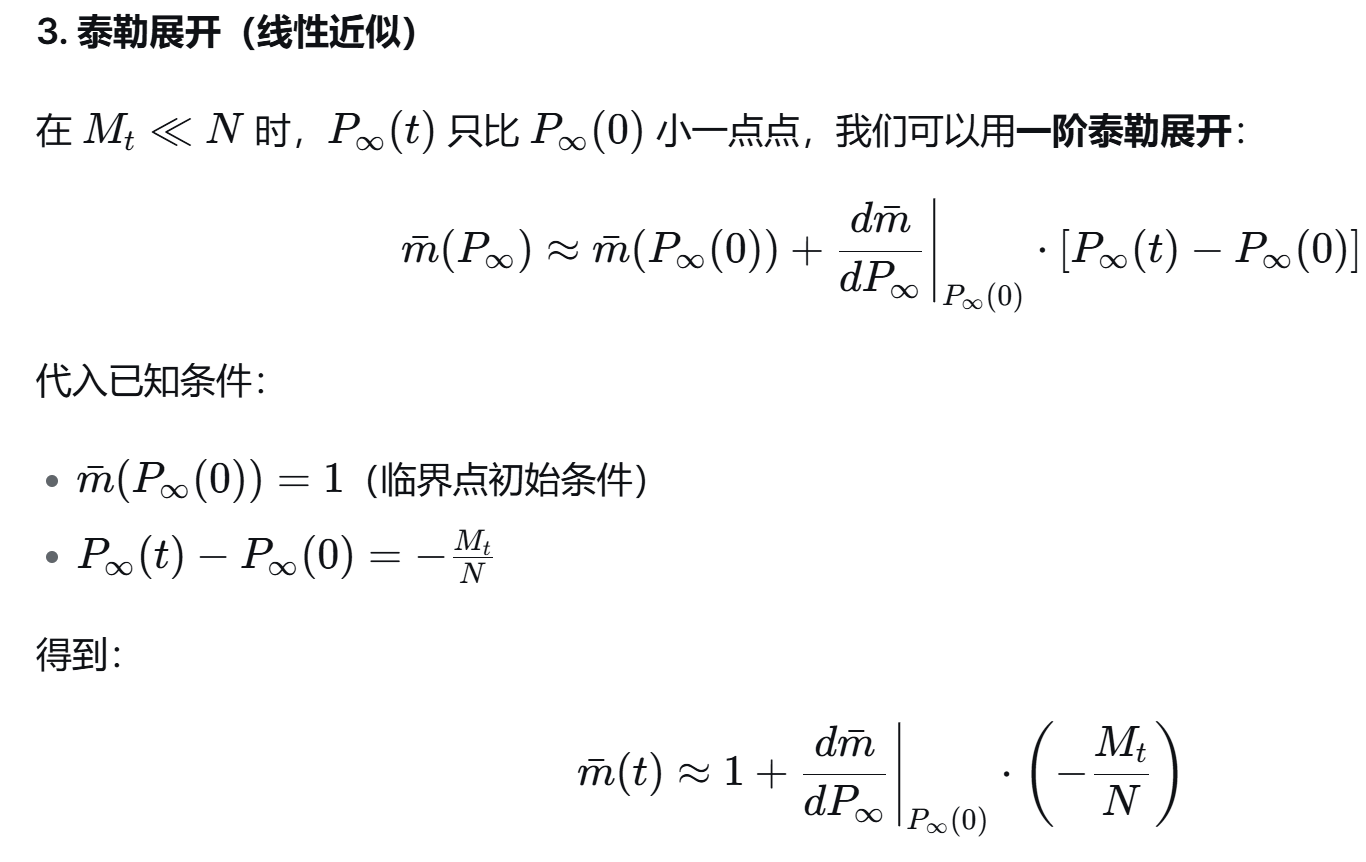

定量描述级联故障过程如何逐渐偏离“中性”状态,并给出一个关键的线性近似公式:

m¯(t) = 1 + C * Mt/N。因为系统的最终命运(生存还是崩溃)取决于它能否在中性随机游走阶段幸存下来,并积累足够的损伤(Mt),从而进入确定性的指数增长阶段。这个线性近似公式描述了从随机主导到确定性主导的转变机制,是整个分析的基石。变量定义:

:从平台期开始计时的迭代次数(

表示平台期开始)。

:在时刻 t ,一个随机节点属于最大连通簇的概率。

:在第 t 步迭代中新失效的节点数。

:到第 t 步为止累计失效的节点总数。

:在时刻 t,每个故障节点平均触发的故障节点数(即“平均后代数”)

随着节点失效,网络的最大连通簇会缩小:

。平均后代数 mˉ 依赖于网络状态:网络越破碎(P∞ 越小),每个故障节点触发的连锁反应就越大。数学上,mˉ 是 P∞的函数:m¯ = f(P∞)。

当

时,可采用线性近似假设

,其中

(应该多一个负号?是不是作者笔误?)在

处求值。

为模拟此类人口统计过程,初始值设为

。对于

中的每个个体,从截断幂律分布中独立抽取个体,其均值为

(完整细节见补充材料 III)。在下一轮迭代中,种群规模更新为

。随后将

更新为

,并重复该过程直至终止(即

)或网络崩溃——该状态可通过条件

近似判定。此类模拟相比仿真依赖网络及其动力学过程显著更简单高效。监测随机网络的巨分量计算成本高昂,需在每一步追踪所有节点与边的连接状态;而模拟中性群体动力学仅需在每一步生成 n个随机偏差量。

box2 朗之万方程

原文:中性动力学中的对应问题是最终固定概率。转换为连续时间描述后,纯随机人口统计下的朗之万方程为:

其中 η(t)为白噪声过程【引文24】

并不是本文首创的模型,而是中性理论(Neutral Theory)和分支过程(Branching Process)研究中一个非常经典且已知的随机微分方程(SDE)模型。

发展历史:

第一站:原始的朗之万方程(物理学家朗之万,1908年)

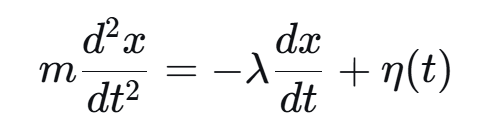

用于描述布朗运动:

这是一个二阶微分方程,因为它包含了惯性项(质量×加速度

m d²x/dt²)。物理图像:一个微观粒子在流体中受到两种力:

耗散力:

-λ dx/dt,即粘滞阻力,与速度成正比。随机力:

η(t),来自流体分子的随机碰撞。核心:它描述了在势阱中具有惯性的粒子的随机运动。

第二站:简化与推广(数学家、生物学家等)

在其他许多领域(如化学、生物学、金融学),我们所关心的变量(如分子数量、资产价格、种群大小)的“惯性”效应往往可以忽略。也就是说,这些系统会瞬时达到力平衡,而不是像有质量的粒子那样加速。

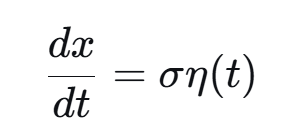

因此,学者们将原始的朗之万方程进行了过阻尼近似,即忽略加速度项(

m d²x/dt² ≈ 0)。于是方程变为:

为了更一般化,他们将噪声项的强度定义为一个常数

σ,于是就得到了:

这个方程描述了一个简单的随机游走。变量

x的轨迹就像醉汉的脚步,毫无方向地随机乱走。第三站:应用于人口动力学(本文的源头)

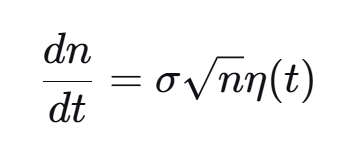

现在,我们将这个思想应用到人口增长上。考虑一个由

n个个体组成的种群。

关键洞察:种群总数的变化,源于每个个体繁殖或死亡的随机事件的总和。

噪声强度:如果每个个体的行为是独立的随机事件,那么

n个个体总和的标准差就与√n成正比(根据中心极限定理)。建立方程:因此,一个仅受随机涨落影响的中性种群,其动力学方程就不是

dx/dt = σ η(t),而应该是:

这就是原文中那个方程的最终形式。 它有时也被称为 “随机演化的扩散近似”。它在原文中代表的是在没有确定性驱动力(即增长率为零)的情况下,仅由随机涨落(demographic stochasticity)主导的人口动力学。

乘性噪声:

【引文24】Interfacial velocity corrections due to multiplicative noise DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.59.3893 讨论了乘性噪声。

让我来详细解释为什么要把

√n乘在噪声项上:1. 直观理解:从离散到连续

假设你有

n枚硬币,每抛一次:

正面:+1(个体存活/繁殖)

反面:-1(个体死亡)

问:抛完所有

n枚硬币后,总分数的"典型波动范围"是多少?答案:

每枚硬币的波动:±1

n枚硬币总分的标准差 =√n所以典型波动范围大约是

±√n这就是中心极限定理的核心思想:

n个独立随机变量的总和,其波动幅度与√n成正比。

2. 物理意义:状态依赖的噪声

乘性噪声意味着:

当种群很大时(

n大),随机波动也大当种群很小时(

n小),随机波动也小当

n=0(灭绝),波动消失(符合物理直觉)相比之下,加性噪声(如

dn/dt = ... + η(t))是不合理的,因为它意味着:

即使种群灭绝(

n=0),仍然有随机波动这与实际情况矛盾

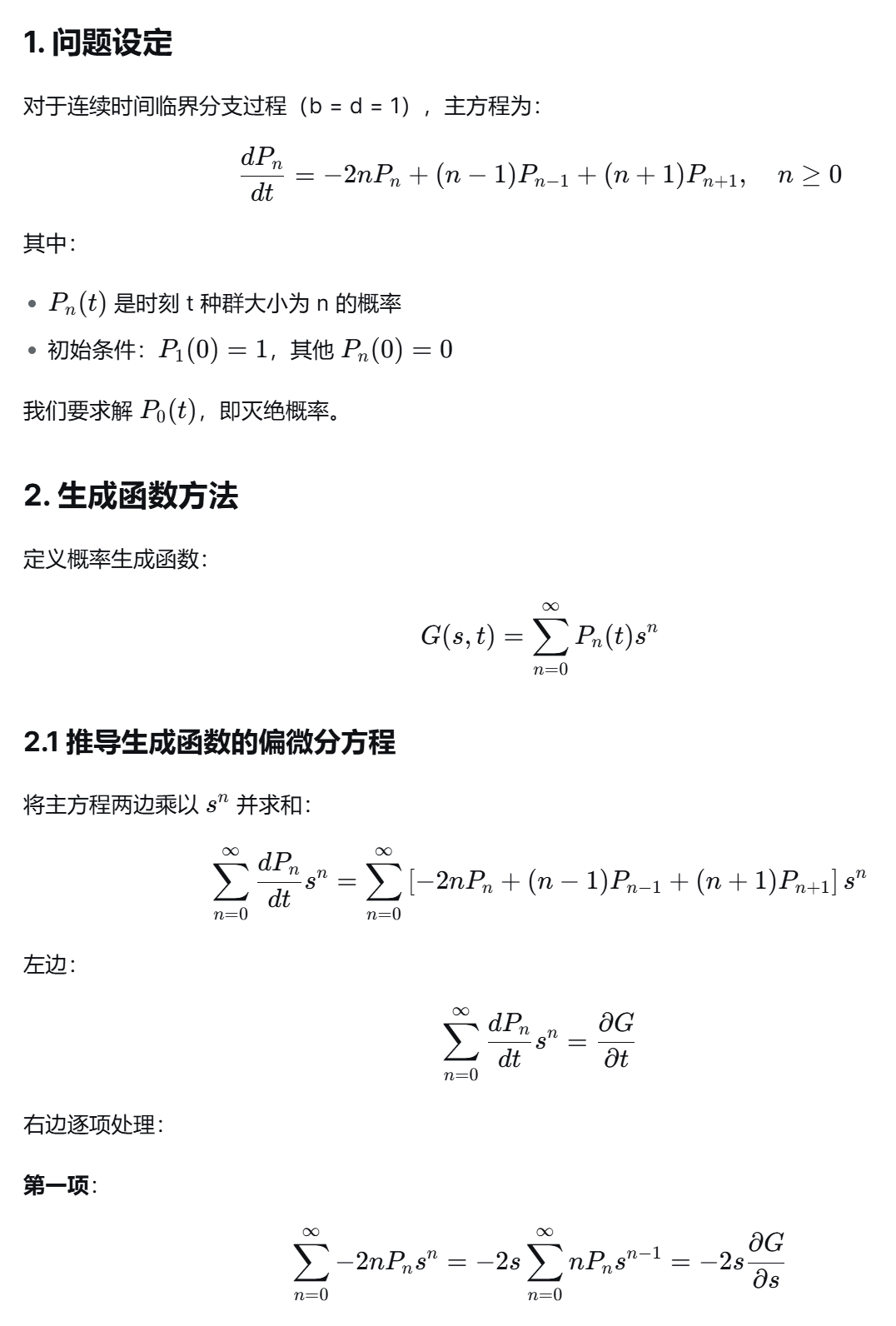

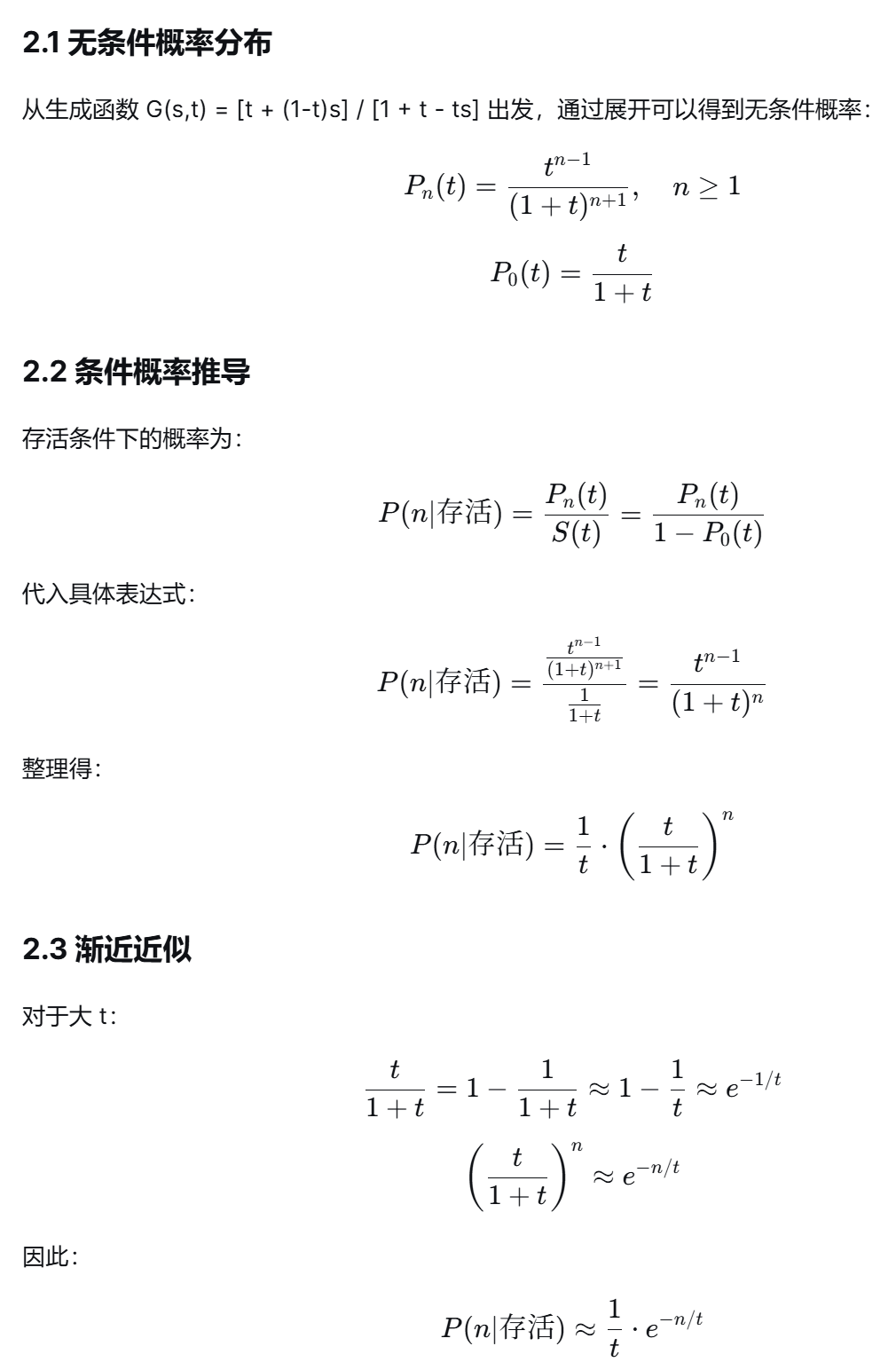

box3 中性动力学

附录的第五部分(Section V) 专门解释了中性动力学(Neutral dynamics),这是理解主文中朗之万方程推导的关键理论基础。

1. 中性过程的基本设定

中性过程描述的是临界分支过程:

每个个体有出生率

b和死亡率d在临界状态:

b = d(平均每个个体产生一个后代)为简化,设

b = d = 1一个个体在其一生中产生的后代总数 ℓ 的分布:后代分布是几何分布:(详见box9)

P₁→ℓ = 1/2^(ℓ+1)

均值 = 1(中性)

方差 σ² = 2

2. 主方程描述

种群大小

n的演化由主方程描述:dPₙ/dt = -(b+d)nPₙ + b(n-1)Pₙ₋₁ + d(n+1)Pₙ₊₁这描述了:

离开状态

n的速率:(b+d)nPₙ从

n-1进入n的速率:b(n-1)Pₙ₋₁(出生)从

n+1进入n的速率:d(n+1)Pₙ₊₁(死亡)3. 解析(详见box10)

到第

t代灭绝的概率:Q(t) = t/(1+t) ≈ 1 - 1/t (t 很大时)存活到第

t代的概率:S(t) = 1 - Q(t) ≈ 1/t存活条件下的种群分布:给定存活到时间

t,种群大小为n的概率:Pₙ(t) = (1/t) × [t/(1+t)]ⁿ ≈ (1/t) × e^(-n/t)存活条件下的平均种群大小:n̄(t) = t

4. 推导 M(t) ∝ t² 的关键步骤

由于

n̄(t) = t,累计出生数:M(t) = ∫₀ᵗ n(τ)dτ ∝ ∫₀ᵗ τ dτ ∝ t²这就是主文中

M ∝ n²的来源:

从

n ∝ t和M ∝ t²消去

t得:M ∝ n²

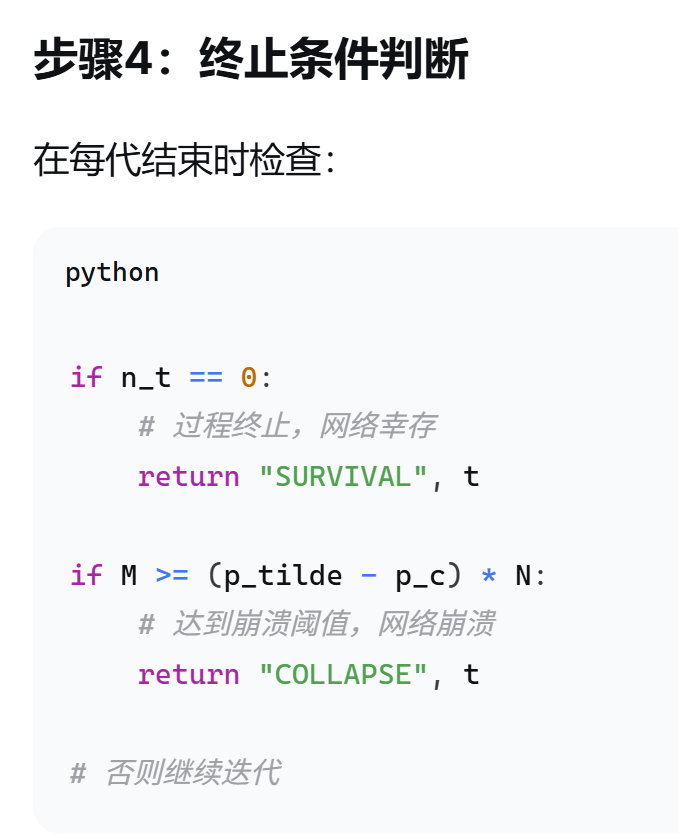

box 4

为了验证本方法的有效性,我们将通过该方法分析崩溃动力学如何依赖于初始攻击强度(即第一步失效的节点数

)。此类攻击的结局可分为两类:

- 若双网络的巨连通分支(GCC)仍存在,则视为攻击失败;

- 若GCC崩溃,则视为攻击成功。

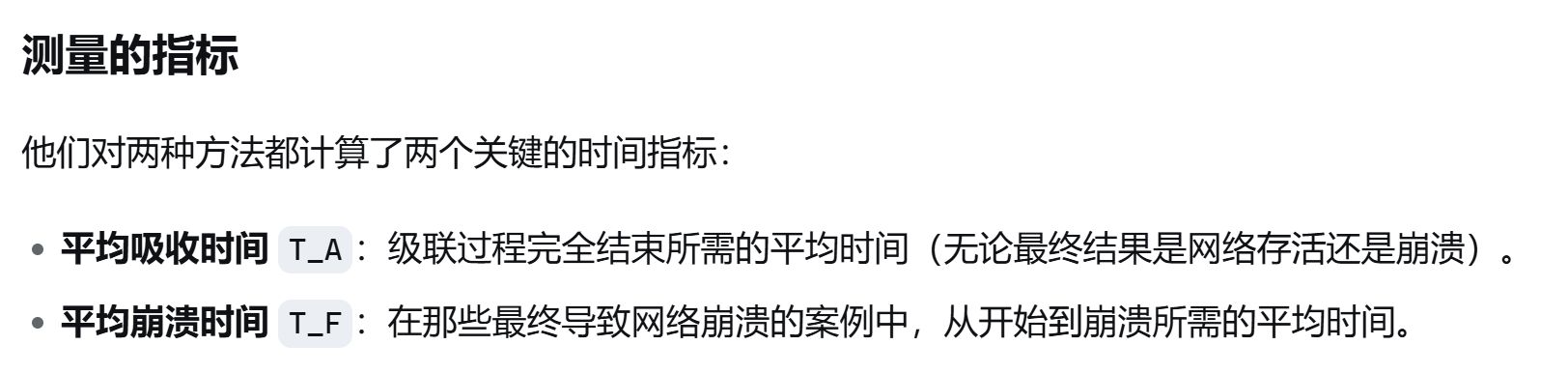

一般而言,此类过程的分析涉及三个核心问题:

- 成功概率:攻击成功的概率是多少?

- 成功条件下的平均迭代次数:假设攻击最终成功,其所需的平均迭代次数是多少?

- 攻击终止的平均迭代次数(不区分成功与失败):攻击结束所需的平均迭代次数是多少?

在临界点

处,上述三个量均取决于网络规模

和初始攻击强度

。如下文所示,对

的依赖关系通过变量

体现。

我们首先比较两类数值结果:

简化模拟

将相互依赖网络的级联故障,完全等价为一个随机人口过程:

"个体" = 故障节点

"后代" = 下一轮新产生的故障节点

"世代" = 级联的迭代轮次

复杂模拟

对于复杂模拟,我们构建了两个处于临界状态的相互依赖网络。在临界点处,每个网络的动力学特性表现为:平均每个失效节点会触发GCC中另一个节点的脱离。因此,我们通过分析单一网络确定了对应的

值,随后复制该网络并通过随机选择的依赖链路连接两个网络的节点。详见补充材料IV:

如何在数值实验中构建处于临界点的相互依赖网络:

确定单网络临界点:

攻击单个网络A,随机移除比例为

p的节点测试:从GCC中移除单个节点,记录因此断开的节点数

ℓ通过二分搜索找到使

ℓ̄ ≈ 1的p值(对ER网络k=5,p ≈ 0.35)构建相互依赖系统:

复制网络A得到网络B

随机配对两个网络的节点,建立依赖链接

这样就得到了一对处于临界状态的相互依赖网络

核心思想:通过在单网络中校准临界点,然后复制和连接来构建相互依赖系统,确保整个系统从临界状态开始演化。这是所有后续数值实验的基础准备步骤。

当系统达到临界状态后,我们便可分析其崩溃过程的特征,并将其与前述人口统计过程的结果进行对比。图2展示了本方法的优势:

在相同初始规模

条件下,我们分别测量了崩溃平均时间

与吸收平均时间

,并将人口统计过程(以代际为单位计时)与互依网络的崩溃过程(以迭代次数为单位计时)进行对比。二者在定性与定量层面均高度吻合,证明该人口模型确实能反映网络的动态特性。

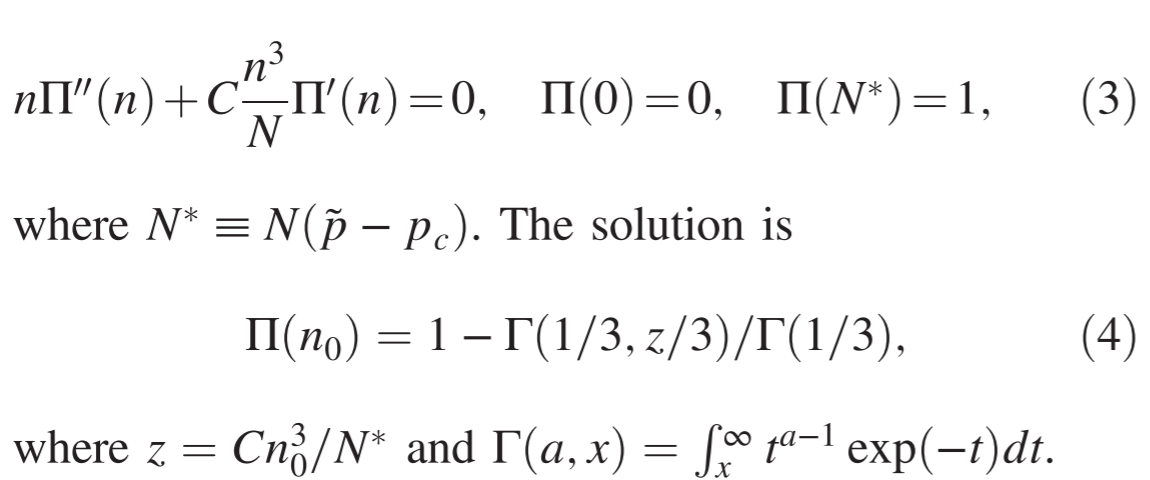

box 5

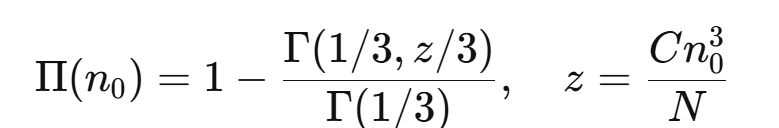

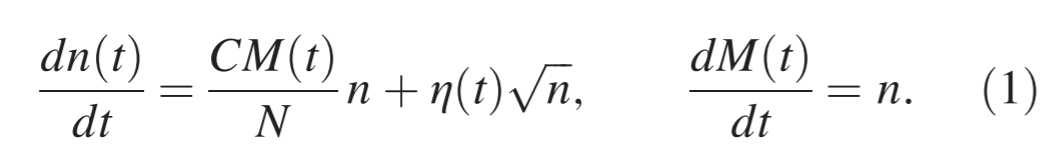

在建立两个过程的定量对应关系后,我们便可应用经典我们借鉴中性理论[18,23]的方法,推导出相互依存网络问题的解析解。这个实验的核心目的是:检验我们通过人口动力学类比和朗之万方程推导出的崩溃概率数学公式,是否与真实的网络模拟结果相符。

理论预测(虚线):

作者从简化的人口模型出发,考虑给定

和

时的崩溃概率

,通过后向科尔莫戈罗夫方程求解崩溃概率 Π(n0,N),具体过程见box6得到:

这个公式指出,崩溃概率并不单独依赖于

n₀或N,而是依赖于一个组合变量z(正比于n₀³ / N)。推导出关键标度关系:T∼N^(1/3),见box7, 即崩溃时间随系统规模增大而缓慢增长。

数值实验(数据点):

对不同系统规模

N和不同初始攻击规模n₀,进行大量的相互依赖网络模拟。对于每一组

(N, n₀),统计网络最终崩溃的次数占总实验次数的比例,这就得到了模拟测得的崩溃概率。图3展示了该解析解与直接模拟所得两个互依网络崩溃概率的对比结果。

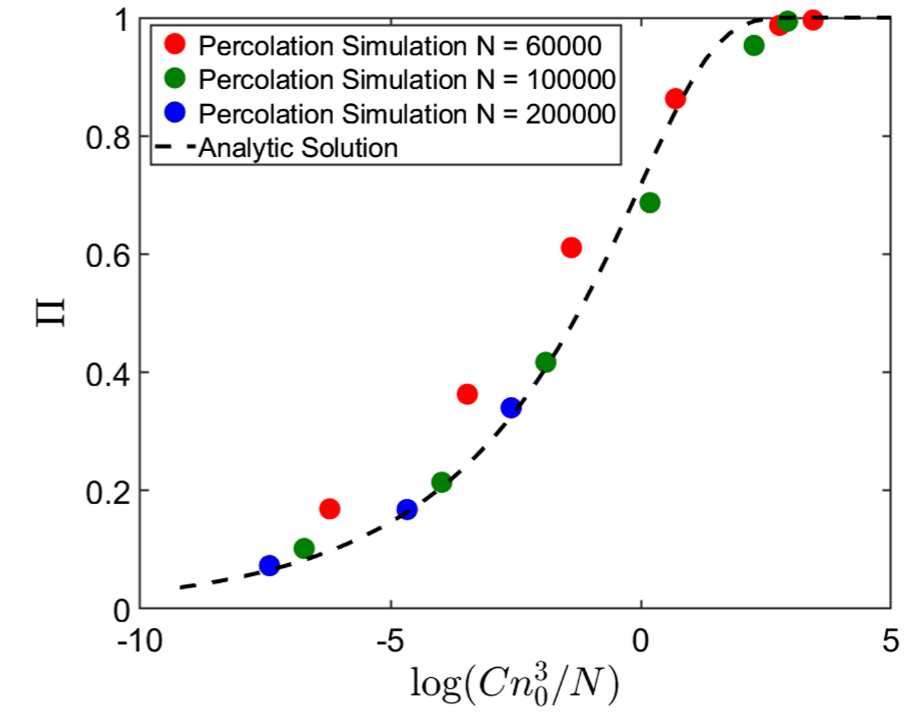

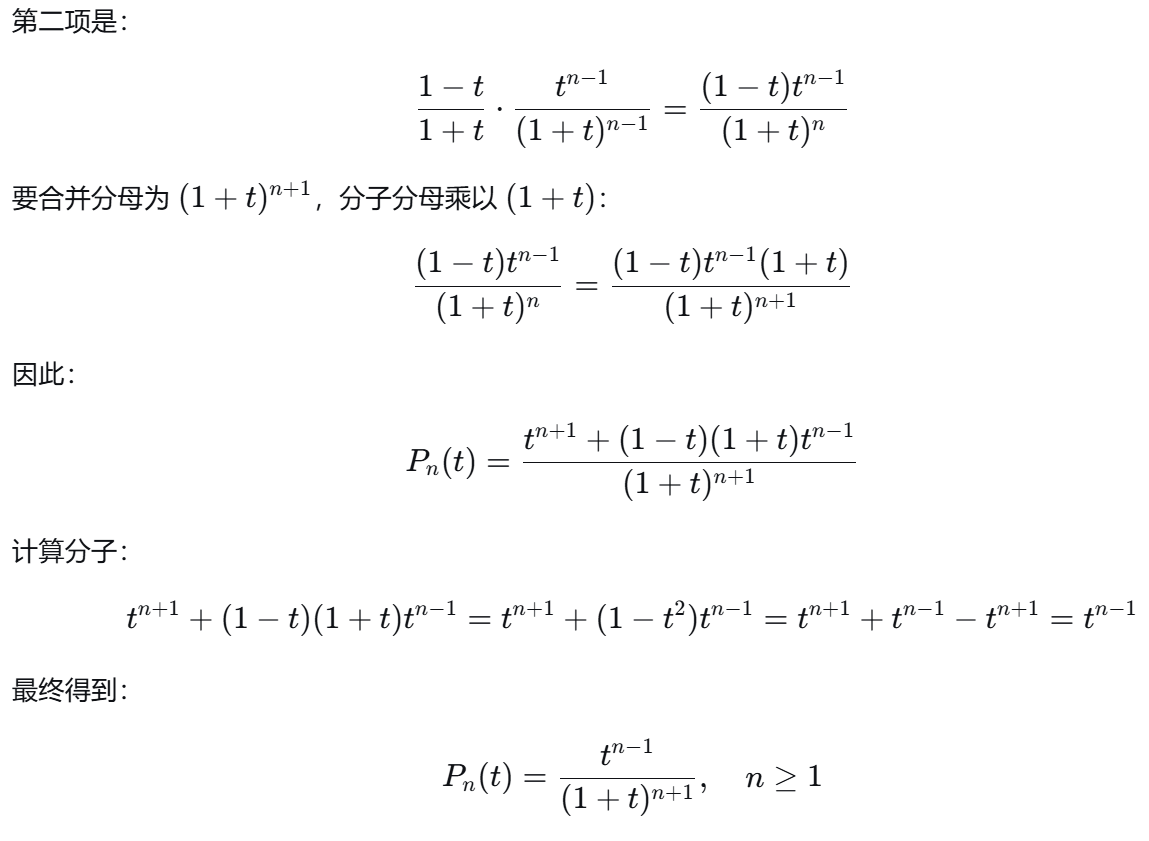

box 6 刻画互依网络过程的耦合朗之万方程组

在连续时间框架下,描述纯人口统计随机性的朗之万方程为

,其中 η(t)表示白噪声过程[24]。如前所述,在临界状态下,级联失效过程对应于种群动力学,其增长率为 CM(t)/N——这里 M(t)表示截至时间

的累积出生数(失效节点数),C 为常数。因此,刻画互依网络过程的耦合朗之万方程组可表述如下:

只要过程保持中性(即当

较小时),一个存活至

时刻的过程满足

(box10)(详见补充材料 V),且

。因此可得

,故式 (1)可近似表示为

对于式(2)所描述的随机过程,网络崩溃概率Π关于初始损伤n₀的逆向Kolmogorov方程(box8)[23]可表示为

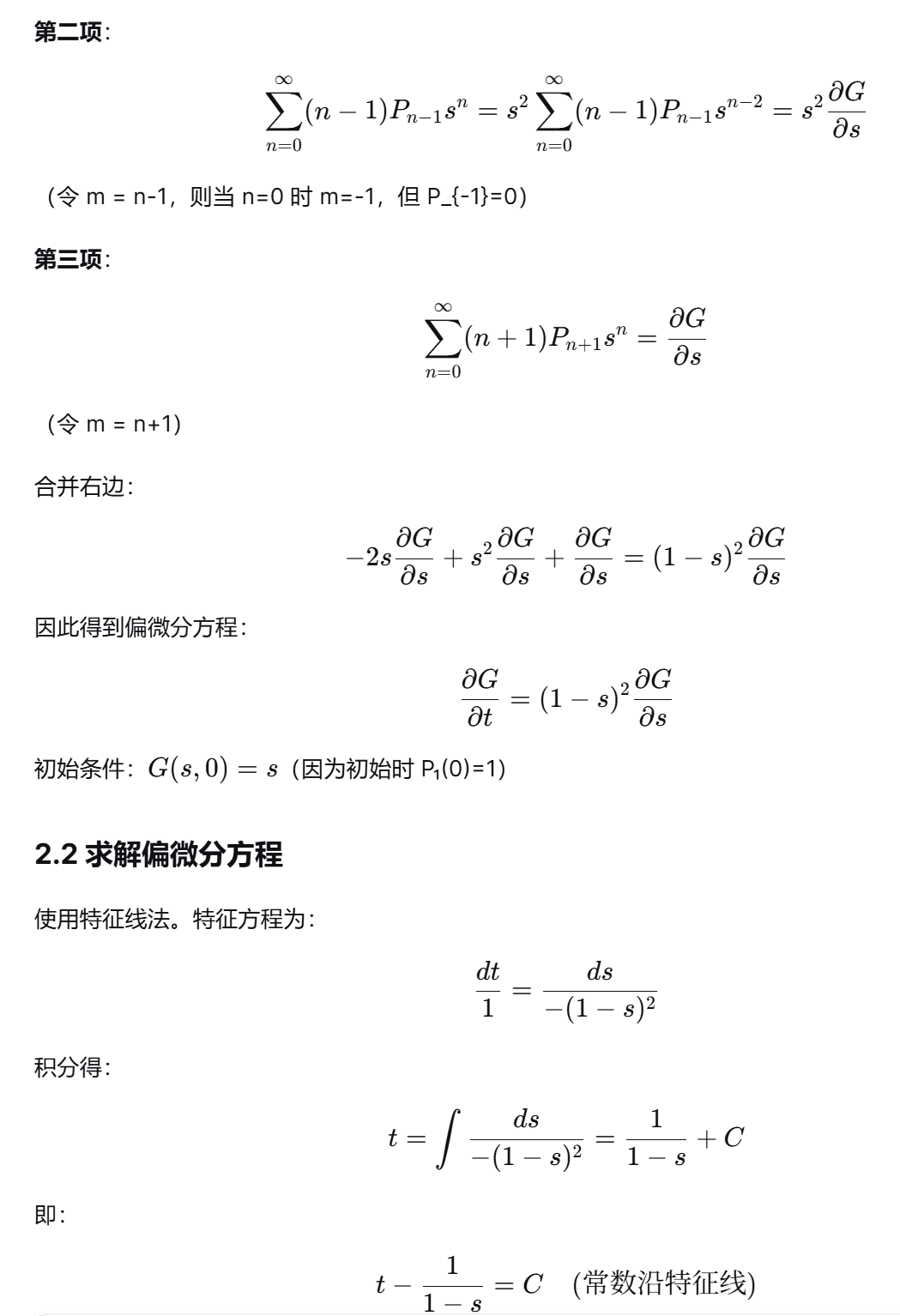

box7

方程(2)的另一直接推论是临界态的普适标度行为。对于标准随机种群及其增长率

,其朗之万方程可表示为:[23]

将方程(5)与方程(2)进行比较可以看出,

类似于

。

对于标准随机过程(方程5),存在一个临界种群大小:

当

n ≈ 1/s时,随机项和确定性项重要性相当当

n ≫ 1/s时,确定性增长占主导(指数增长)当

n ≪ 1/s时,随机波动占主导当

时,随机分量变得可忽略不计(即该过程实际上退化为确定性指数增长)[25]。将这个判据应用到我们的系统中:等效地,相互依赖网络的转变发生在

处。

因此,级联崩溃过程的基本标度关系为

;由于在中性动力学下

,我们得到

,这与文献[17]的模拟结果及文献[26]的标度论证一致。

box8 Kolmogorov方程

1. 基础:后向科尔莫戈罗夫方程

对于一般的随机过程:

dx = a(x)dt + b(x)dW后向科尔莫戈罗夫方程描述了从初始状态 x 出发,最终达到某个边界状态的概率 Π(x)。

该方程的一般形式为:

a(x) ∂Π/∂x + (1/2) b²(x) ∂²Π/∂x² = 02. 将我们的过程映射到一般形式

我们的朗之万方程是:

dn/dt = (C n³ / N) + η(t) √n与一般形式对比:

a(n) = C n³ / N(漂移项)

b(n) = √n(扩散系数)

b²(n) = n(扩散项的平方)3. 直接代入

将我们的 a(n) 和 b²(n) 代入后向科尔莫戈罗夫方程:

a(n) Π'(n) + (1/2) b²(n) Π''(n) = 0 代入:(C n³ / N) Π'(n) + (1/2) n Π''(n) = 04. 整理方程

为了消去分数,两边同时乘以 2:

2(C n³ / N) Π'(n) + n Π''(n) = 0或者保持原文形式,重新排列项:

n Π''(n) + (2C n³ / N) Π'(n) = 0原文中写的是

C n³/N而不是2C n³/N,这可能是作者将常数 2 吸收进了 C 的定义中5. 边界条件的设置

边界条件反映了物理现实:

Π(0) = 0:如果初始没有故障节点 (n=0),崩溃概率为0

Π(N*) = 1:如果初始故障达到崩溃阈值 N* = N(ṕ - p_c),系统必然崩溃

N* = N(ṕ - p_c) 表示:

从系统初始临界状态

ṕ到单网络崩溃点p_c之间,需要移除的节点数量。6. 物理意义

这个方程描述的是崩溃概率随初始状态的变化率:

Π'(n):崩溃概率对初始故障数的敏感度

Π''(n):这种敏感度的变化率

方程平衡了:

确定性漂移的影响:

(C n³ / N) Π'(n)随机扩散的影响:

n Π''(n

7. 求解思路

这是一个二阶线性微分方程,可以通过降阶法求解:

令

u(n) = Π'(n),则方程变为:n u'(n) + (2C n³ / N) u(n) = 0或者:

u'(n)/u(n) = - (2C n² / N)积分得:

ln u(n) = - (2C/(3N)) n³ + 常数因此:

Π'(n) = A exp( - (2C/(3N)) n³ )再积分一次并应用边界条件,就得到最终的崩溃概率公式。

box 9 后代分布

我们关心:一个个体在其一生中产生的后代总数 ℓ 的分布

在连续时间过程中,个体的"一生"可以被看作一系列事件:

出生事件 b(产生一个后代)

死亡事件 d (个体死亡)

由于事件发生的时间是随机的,我们可以考虑事件类型的序列。

当事件发生时:

是出生事件的概率:

p = b/(b+d)是死亡事件的概率:

q = d/(b+d)在临界情况下

b = d,有:p = q = 1/2现在,考虑个体一生的事件序列。个体死亡前的最后一个事件必定是死亡事件,而之前的事件可以是出生或死亡。

一个个体有 ℓ 个后代意味着:

在死亡之前发生了 ℓ 次出生事件

第 (ℓ+1) 次事件是死亡事件

因此,概率为:

P(ℓ个后代) = [前ℓ次事件是出生] × [第(ℓ+1)次事件是死亡] = p^ℓ × q

代入

p = q = 1/2:P(ℓ个后代) = (1/2)^ℓ × (1/2) = 1/2^(ℓ+1)⭐ 几何分布的出现源于过程的无记忆性:

每次事件独立于之前的历史

每次都有相同的概率产生出生或死亡

这正好是几何分布描述的场景

如果过程有记忆性或事件概率变化,就会得到其他分布(如负二项分布等)。

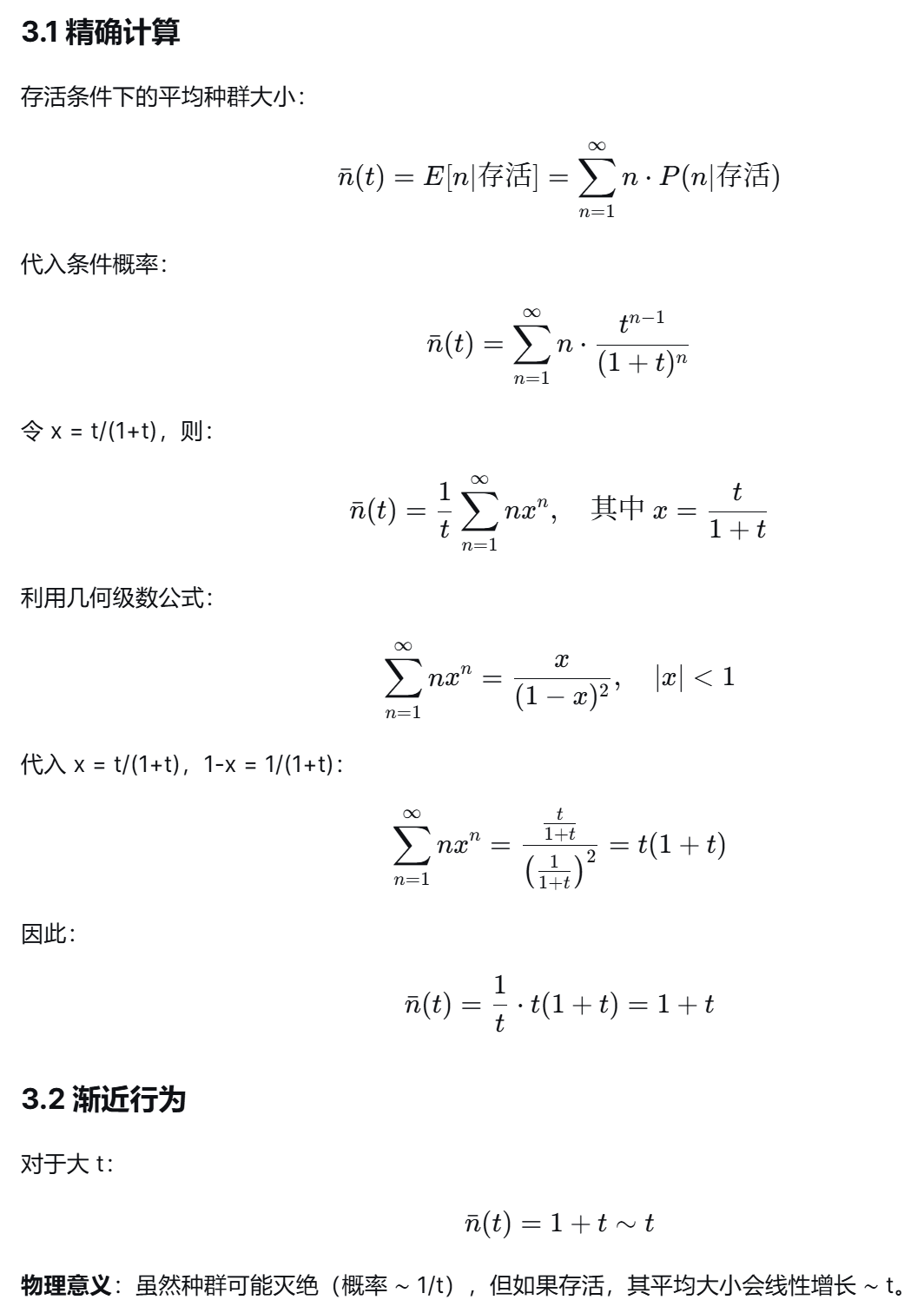

box 10

1. 到第

t代灭绝的概率:Q(t) = t/(1+t) ≈ 1 - 1/t (t 很大时)文中所说的特征线法:

2. 存活条件下的种群分布 P(n|存活) ≈ (1/t) × e^(-n/t)

无条件概率分布见box11

3. 存活条件下的平均种群大小 n̄(t) = t

box11

讨论——在大型系统中,级联故障过程可描述为分支过程[14],其中每个失效元件都有一定概率引发其他元件失效。这种情况类似于人口统计过程,其中每个个体都有产生若干后代的可能性。当每个元件的平均后代数等于1时,该过程达到临界或"中性"状态。在中性过程中,单个谱系无限存活的概率随时间推移趋近于零。由于个体间无关联性,对于任何有限数量的初始失效元件,只要系统足够大,级联故障最终必定停止。然而,对于相互依赖的网络系统,随着失效元件数量的增加,系统脆弱性会持续增强。因此,若该过程持续足够长时间,系统将进入超临界状态并导致网络崩溃。关键问题在于脆弱性增长与损伤程度之间的相对关系。在本研究中,偏离临界性的程度由失效元件数量与系统规模的比值决定。因此,过程保持近似中性的持续时间取决于,在本例中遵循

标度律。若导致显著偏离临界状态所需的损伤量与

无关,则可观察到标准成核过程——此时确保向传播相转变所需的损伤量不随系统尺度变化。

值得注意的是,总体而言,我们的雪崩过程类似于处于临界点的流行病传播[27–29]。在这两种情况下,只要受感染个体的总数远小于种群规模$N$,该过程完全保持中性。此外,与我们的情况类似,当人口统计过程持续足够长的时间且受感染个体数量以$N$的某次幂增长时,动力学行为会转变为非中性。雪崩与流行病的关键差异在于效应符号的方向。在生态人口统计过程中,个体平均后代数量通常随种群规模增大而减少,从而导致连续的二级相变。例如在感染过程中,随着受感染个体增多,易感者数量会减少。相比之下,在相互依赖网络中会出现相反效应:随着失效节点增多,后代(失效)数量反而增加,导致不连续的一级崩溃。相关方程[式(2)]描述了一个在有限时间内达到无限种群的过程,因此核心问题在于中性过程能否持续足够长时间,使得$M(t)$增长到发生显著确定性增长的水平。

这种由一个组件失效引发级联故障的动态行为并非互依网络所独有。它广泛存在于雪崩式过程中,如断裂动力学、磁性系统和社会生态转型[9,10,16,30]。在这些系统中,临界性的定义标准是:每个失效元件平均会触发一个额外元件的失效。尽管我们的分析聚焦于低聚类的Erdős–Rënyi网络,但该定义准则表明,其他网络类型也应呈现相同的临界行为。在不同网络架构(如无标度网络)中,触发失效数量的方差可能更大,这反而可能增强其鲁棒性。但验证该假说仍需进一步研究。

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?