在以“蓄势谋远•智电未来”为主题的第四届焉知汽车年会上,芯驰科技产品市场总监韩颖以“布局‘中央+区域’,助力智能汽车稳步进阶”为题,深入探讨了智能汽车下半场底层核心车规芯片设计面临的复杂挑战,以及芯驰科技如何以创新应对 —— 打造高性能SoC和MCU产品线,助力实现中央+区域EE架构,实现本土车规芯片的突破。

在本次活动上,芯驰科技荣获焉知汽车颁发的第三届知鼎奖“智能座舱科技创新奖”。这项年度汽车界重磅公益奖由焉知汽车设立,包括焉知汽车年度人物和汽车科技创新奖,旨在推动新科技、宣传好产品、致敬汽车人。

1、汽车芯片设计面临的诸多挑战

随着智能汽车发展进入下半场,在各个细分应用领域,智能场景的探索布局正以前所未有的深度展开。从高速NOA到城市NOA,高阶智能驾驶技术正加速从概念走向现实,而端到端大模型的引入则将智驾算法带到了新的高度。

与此同时,AI技术的加速普及也为智能座舱注入了新的活力,再次提升了用户体验的边界;中央计算+区域控制的创新架构,结合服务化部署策略,不仅优化了系统资源分配,更极大地促进了整车智能化。

这一系列前沿应用场景的落地,都高度依赖于汽车半导体芯片的强大支持。

近年来,汽车芯片市场呈现出爆发式增长态势。据电动汽车百人会数据显示,到2030年,中国汽车芯片市场规模预计将飙升至290亿美元,年度需求量更将突破450亿颗大关。这标志着中国汽车芯片产业正步入一个前所未有的黄金发展期。

在此背景下,中国本土车规级芯片企业经过数年的辛勤耕耘与技术积淀,已逐步进入加速发展轨道。令人振奋的是,中国汽车芯片的整体国产化率实现了显著提升,从早年的不足5%稳步攀升至当前的10%,彰显了本土企业强劲的技术进步与市场竞争力。

尤为值得关注的是,在座舱系统这一关键领域,中国本土车规级芯片量产上车成绩斐然,市场影响力日益增强。展望未来,到2030年,中国座舱SoC芯片的国产化率有望达到25%,预示着这一市场将成为国产芯片企业竞相角逐、高速发展的新兴赛道,前景极为广阔。

在本土车规级芯片产业快速发展的同时,底层芯片设计确实也面临着多重挑战:

1)首要挑战是产品的延展性问题。

随着市场需求的日新月异和客户端平台的快速迭代,如何确保芯片能够紧跟技术潮流,实现快速、平滑的升级,成为了摆在行业面前的一大难题。为解决这一挑战,我们必须在芯片设计之初就考虑到未来的可扩展性和兼容性。

2)第二个挑战是处理产品平台化和定制化之间的矛盾。

我们需要采取灵活的策略来平衡这两种需求。一方面,我们需要构建稳固的平台化基础,通过标准化、模块化的设计来提高芯片的可复用性和生产效率,降低生产成本。另一方面,我们也要深刻理解并满足客户的定制化需求,通过模块化组合、可配置接口等方式,在保持平台稳定性的同时,提供个性化的解决方案。

3)第三个挑战是生态合作环境的构建。

在软件定义汽车和整车服务化部署的新趋势下,一个开放、完善的生态环境至关重要。作为生态链中的重要一环,我们不仅要持续优化自身的硬件设计,还要积极寻求与上下游企业的合作,共同推动技术标准的制定和生态系统的完善。

2.“1+N”创新架构

当前,汽车电子电气架构正朝着中央计算+区域控制的新时代迈进,这一趋势引领着主机厂及产业链上下游企业的共同转型与创新。在此背景下,芯驰科技推出了“1+N”创新架构,以1个中央计算平台(CCU)为汽车智能化提供集中的算力支持,辅以多个灵活可配置的区域控制器(ZCU),适配不同车型的实际需求。

针对“1+N”架构,芯驰科技同时打造了高性能的SoC和MCU产品线,双轮驱动,全方位赋能中央计算与区域控制EE架构的实现。

1)1个CCU提供集中算力支持

首先是“1”个中央计算平台,今年北京车展期间,芯驰发布了先锋级中央计算处理器X9CC。作为一款专为中央计算量身定制的多核异构计算平台,X9CC算力高达200KDMIPS,在单个芯片中集成了多种高性能计算内核,包括24个Cortex-A55 CPU、12个Cortex-R5F CPU、2个NPU、4个GPU、4个Vision DSP,以及支持国密算法的Crypto引擎。

单颗X9CC芯片以其卓越的性能与多功能性,能够同时支持座舱体验、智能驾驶以及车辆网关等多种功能,它不仅在功能上全面覆盖,还可以支持功能安全和信息安全。通过这一创新性的芯片解决方案,客户可以实现真正的“ONE Chip”解决方案。

2)N个灵活可配置的区域控制器ZCU

“N”就是区域控制器ZCU,旨在为智能车控赋能。

根据不同控制逻辑与功能需求,整车架构可划分为三个层级:

-

顶层聚焦于高算力支持下的高阶智能驾驶与智能座舱功能。

-

中间层级则布局了多个区域控制器,就是“1+N”架构中的“N”所在的层级。它们更加强调高性能处理能力、多样化的接口配置,以及部分实时性的控制功能,以确保车辆各系统间的高效协同与顺畅运行。

-

最底层则是关乎车辆动力、底盘与运动控制的区域,注重的是实时性与安全性,以确保在复杂多变的行驶环境中,车辆能够迅速响应、稳定操控,为驾乘者提供坚实的安全保障。

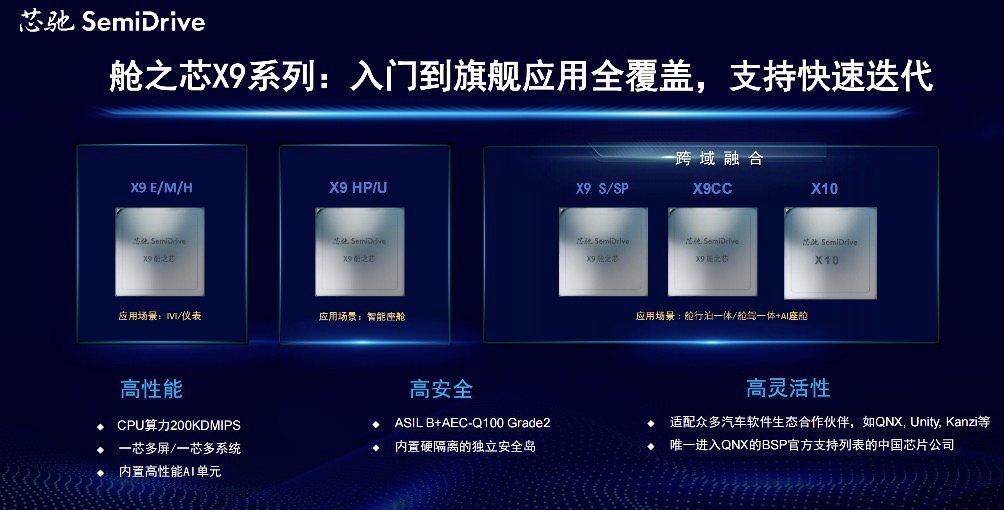

3、舱之芯 X9系列支持实现流畅的AI座舱功能

芯驰的舱之芯X9系列芯片已全面跨越入门级至旗舰级的座舱应用范畴,凭借卓越的软硬件一体化兼容设计,帮助客户轻松实现了系统的高效升级与平滑迭代。目前,众多客户已采用X9系列芯片打造下一代座舱平台。值得一提的是,X9系列中的高端型号集成了强大的AI算力模块,不仅支持舱泊一体、舱行泊一体等前沿应用,还深度支持AI智能座舱等不同应用,为整车智能化进程提供了坚实的技术支撑。

芯驰科技2023年推出的X9SP是公司AI座舱领域的第一代产品,搭载了高达8TOPS的NPU算力引擎,实现了AI算法的本地化高效部署与加速。这款革命性产品不仅拓宽了车内智能应用的边界,更通过强大的多模态感知能力与云端大模型的深度融合,使基于芯驰X9SP的AI座舱流畅实现了车内用户情绪识别、手势交互、智能导航、主动推荐、自动生成通话摘要等智能化功能。随着AI的快速发展,端侧大模型,特别是汽车座舱领域的部署与应用,正逐步成为行业发展的主流趋势。

截至目前,芯驰X9系列座舱芯片累计出货量超400万片,获得了国内外超过70个量产定点,奇瑞、长安、上汽、广汽、北汽、东风日产、东风本田等车企旗下搭载X9系列芯片的近40款车型均已量产上车。随着市场触角的不断扩大,未来将会看到越来越多的搭载芯驰芯片的车型。

4、E3系列高性能MCU,面向新一代智能车控

在智能车控这一前沿应用领域,芯驰的高性能MCU产品线E3系列展现了卓越的产品布局与前瞻规划。作为当前市场上量产车规MCU中性能最高的产品,该系列不仅填补了国内在高端、高安全级别车规MCU领域的空白,更以其强大的综合性能覆盖了区域控制、车身控制、电驱、BMS电池管理、智能底盘、ADAS智能驾驶等10+核心应用领域,可满足车内不同功能安全等级的控制需求。

从产品系列化布局来看,针对车身域控这一关键领域,E3100系列以其ASIL-B级别功能安全等级,为车身电子系统提供了稳定可靠的控制保障。例如,为满足以车身控制为主的区域控制器需要处理大量的IO与接口资源的需求,芯驰特别推出了E3118与E3119 MCU产品,为智能车控的实现提供了坚实的基础。

而对于动力底盘及ADAS等要求更为严苛的应用场景,E3400系列则凭借ASIL-D级别的顶级安全性能,确保了车辆在高速、复杂行驶条件下的安全性与稳定性。

面对更加复杂多变的区域控制器与融合型控制器需求,芯驰推出了E3600与E3800系列,两款产品不仅集成了更高级别的处理能力,还针对特定应用场景进行了深度优化。例如,芯驰科技推出了E3620与E3650等专为融合型区域控制器设计的MCU产品。以E3650为例,它集成了4对ARM Cortex R52+ CPU锁步核,不仅确保了处理器的高性能与稳定性,还使其功能安全等级达到了业界最高的ASIL-D等级,为车辆的安全行驶提供了可靠保障。E3650的主频高达600MHz,能够以极快的速度处理复杂的控制算法与数据,满足高端区域控制器对实时性的严苛要求。该产品还集成了16Mb高性能嵌入式存储,为控制器提供了充足的数据存储空间,确保了系统运行的流畅与高效。此外,E3650还内置了网络加速引擎,为整车智能控制提供了强有力的支持。

随着整车智能控制技术的不断发展,智能运动控制、融合动力底盘以及高级感知算法等将成为行业热点。针对这些新兴需求,芯驰科技正在积极规划并研发最新一代的E3800产品,以期为智能汽车的未来发展注入更加强劲的动力。

芯驰科技在车规MCU领域的成就令人瞩目,E3系列产品不仅赢得了市场的广泛认可,还树立了多个行业里程碑。截至目前,E3系列车规MCU产品已成功获得超过80个量产定点,整体出货量更是突破了200万片大关。例如,作为国内首个应用于主动悬架的车规控制芯片,芯驰E3系列已在奇瑞瑞虎、星途瑶光等车型上量产。E3也是国内首个支持激光雷达量产的车规MCU,为理想、路特斯、零跑等爆款新势力车型提供了强大的算力支持。另外,smart、极氪X等车型也将E3应用于OBC+DC-DC控制器,并成功出海到欧洲市场。

5、持续构建全面生态体系

芯驰科技在追求技术创新与产品卓越的同时,也在为构建全面生态体系进行前瞻布局。通过携手超过200家国内外生态合作伙伴,芯驰不仅拓宽了技术合作的广度,更在深度上实现了从底层操作系统、高效虚拟化技术、到关键工具链以及HMI等全链条的覆盖。

这种全方位的合作模式,极大地增强了芯驰在提供系统级解决方案方面的能力,为客户提供了从设计、开发到量产的一站式服务,加速产品上市周期,降低市场风险。

芯驰致力于不断研发更多、更优质的芯片产品,旨在提升产品的性能、能效比以及安全性,从而满足日益增长的市场需求。通过持续的技术迭代和生态构建,芯驰正逐步构建起一个开放、协同、共赢的智能出行生态系统,为汽车产业乃至更广泛的物联网领域带来深刻的变革。这一切努力都将转化为消费者提供更加安全、舒适、智能的出行体验。

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?