更多详情请点击查看原文:工商库使用陷阱(二)| 被忽视的企业经营范围变更问题:行业新注册企业数=行业新增企业数吗?

▶ 目录

一、如何规范统计每年进入某行业的企业数量?

二、以统计“每年新增多少家经营范围包含‘人工智能’的企业”为例

三、进一步分析:行业在营企业数量

四、写在最后

上期我们讨论到,在统计每年有多少家经营范围包含“人工智能”关键词的企业(下文中简称“人工智能”企业)注册进入市场时,由于忽略了企业的经营范围变更问题,最终导致使用不同时点截面的数据带来统计结果有偏的问题。(传送门:工商库使用陷阱(一):被忽视的企业经营范围变更问题,究竟会怎样影响学者的研究结论?)

在研究过程中,也有不少学者将某年某行业“新注册企业数量”与“新增企业数量”划上等号,用于研究这一行业的扩张情况。这两个指标是否等价呢?如果我们把存量企业通过变更经营范围进入某行业考虑进去,结果将会有所不同。

Part1 如何规范统计每年进入某行业的企业数量?

企业经营范围的变更是其发展战略调整的直接体现,标志着企业准备进军新的行业领域。因此,一旦考虑到企业的经营范围变更问题,在对某一特定行业的新进入企业进行统计时,我们不仅应考虑注册成立的新企业数量,还应将那些通过变更经营范围而进入该市场(行业)的存续企业纳入考量。这样才能全面反映行业的活力和竞争态势。

即“某行业新增企业数量”=“某行业新注册企业数量”+“变更经营范围进入某行业的存续企业数量”

举例来说,假设我们要统计2023年新增的企业经营范围含“人工智能”的企业数量,所含企业如图1所示。

图1 2023年新增的企业经营范围含“人工智能”的企业

Part2 以统计“每年新增多少家经营范围包含‘人工智能’的企业”为例

回到上期中A企业的例子。

假设A企业在2018年成立注册,成立时尚未涉足人工智能领域,但到了2022年,该企业开始涉足人工智能,并将其经营范围加上了“人工智能”。

图2 一家“人工智能”企业假设性案例的时间脉络展示

假设我们想要统计每年新增多少家经营范围包含“人工智能”关键词的企业(下文中简称“人工智能”企业),以此衡量某年人工智能产业的发展状况。我们用以下三种方法进行统计:

-

方法一:按照2023年底的经营范围筛选“人工智能”关键词并对所得到的企业按照其注册年份进行统计;

-

方法二:仅统计历年新注册的“人工智能”企业数量(结合企业历史变更表按照各年底的经营范围进行筛选);

-

方法三:统计历年新注册的“人工智能”企业和经营范围新增“人工智能”的在营非新注册企业——我们定义为新进入“人工智能”企业数量(结合企业历史变更表按照各年底的经营范围进行筛选),要注意的是,新注册部分,要按照注册年份统计到各年,经营范围新增部分,要按照变更的年份统计到各年。

注:202312工商时点截面数据来源于国家企业信用信息公示系统,由企研数据整理提供。

参照图2进行理论推演,我们会得到以下结果:

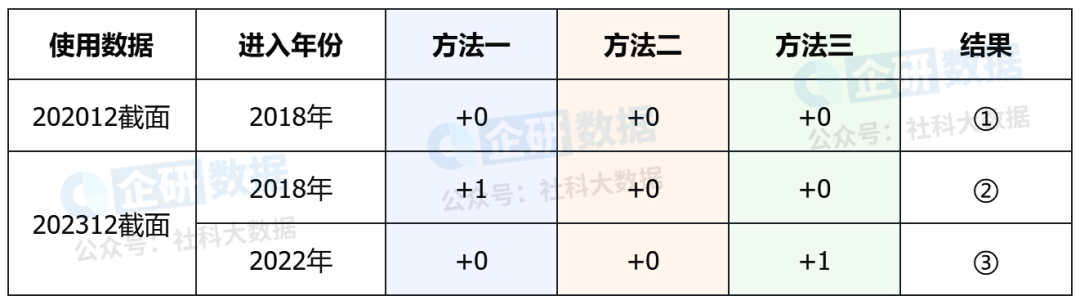

表1 不同计算方法对统计每年进入“人工智能”数据结果的影响(以A企业为例)

从上期中我们知道,方法一(使用某一时点截面状态直接筛选)是不合理的,并且它会导致使用不同时点截面数据产生的结果不一致,而方法二(利用变更表进行修正)可以产生较为合理且稳定的统计结果——数据结果是否稳定也体现在表1的结果①和②的对比中。但是方法二遗漏了存续企业中经营范围变更的那部分企业,不论在哪种结果中A企业均未被统计在内。方法三在考虑了存续企业经营范围变更因素后,可以更确切地反映出实际进入人工智能行业的企业数量,并且,对比表1的结果①和②,它产生的数据结果同样是稳定的。

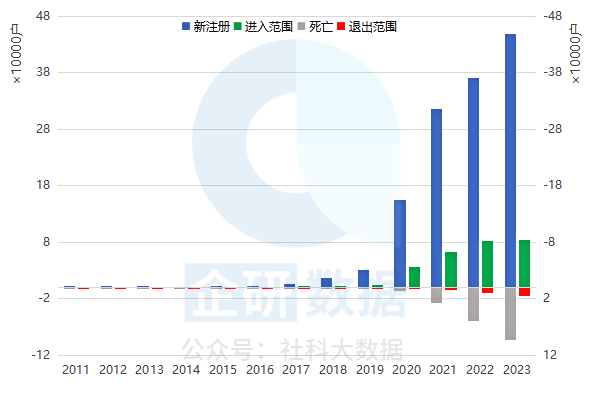

以上仅展示了一家企业变更的情况,而全国每年有成千上万家的企业以扩充经营范围的形式开拓新的市场,不同计算方法对结果又会有何影响呢?我们使用2023年12月底的工商时点截面数据(简称202312截面)采用以上三种方法分别进行统计,结果如图3所示。

图3 工商库历年新增“人工智能”企业

我们可以看到,方法三的图线将方法二的图线囊括在内,因为方法三不仅涵盖了方法二中的实际新注册“人工智能”企业,同时包括了因经营范围变更而进入“人工智能”领域的存续企业。方法二系统性地低估了行业新增企业数量。

诚然,“企业新注册数量”是文献中被广泛使用的变量,这有一定的经济学理论依据——企业需要投入一定的固定资本才能注册成立(相对而言,在营企业开拓新业务可能更容易些),“企业新注册数量”可以反映一个地区/行业的利润空间或寻租空间,同时,地区企业新注册数量(全行业)也不受经营范围变更的影响,但在许多时候,特别是衡量行业进入情况的时候,也存在数据受限的原因——仅使用时点截面数据无法获得经营范围变更情况。衡量行业进入情况时,经营范围变更是重要的,因为在营企业开拓新业务进入新行业,也会参与该行业的竞争,挤占该行业资源,加速产业集聚。特别是当通过经营范围变更进入的企业,可能是规模较大、实力较强的企业之时,对该行业的竞争程度会产生重要影响。学者可以根据具体研究的角度,选择合适的方法构建指标。

我们注意到,方法一的图线同样将方法二的图线囊括在内,但是方法一的图线比方法三的图线更加左偏,二者出现交叉。这是因为,对于“人工智能”这一扩张性行业,新进入这一领域的企业数量在逐年递增,方法一错误地把2023年底截面筛选到的所有“人工智能”企业的注册年份当作其进入年份,将未来才进入这一领域的企业纳入早年的统计中,使得由于经营范围扩张而进入这一领域的企业的进入时间提前,从而导致低估了行业扩张速度。

我们认为,仅就描述行业发展速度的角度而言,目前文献中普遍使用的方法一是有偏的。但在一些实证研究中,我们更关心不同因素间的因果关系是否显著。那么,方法一和我们认为更为合理的方法三相比,在实证计量回归中是否会产生差异以及会产生多大差异呢?这取决于不同研究主题中二者的数量关系(及这一关系在地区、企业性质等研究层面的异质性),我们将在后续的研究中进行更深入的探讨,大家可以保持关注。

Part3进一步分析:行业在营企业数量

“企业新注册数量”是流量变量,指的是在一定时期内新成立的企业数量。“在营企业数量”则是存量变量,指的是某一时点存续的企业数量。这两者间存在一定的内在联系。“在营企业数量”同样是文献中频繁使用的指标。在理解了经营范围变更对新增“人工智能”企业数量统计带来的影响后,我们可以很自然地理解经营范围变更对在营“人工智能”企业数量统计带来的影响。

一般地,在营(等价于“存续”、“实有”)企业数量计算公式如下:

✅当年在营企业数量=上年在营企业数量+当年新注册企业数量-当年注吊销企业数量 (1)

如果我们简单地将上面的公式用于统计“人工智能”行业的在营企业数量,则变成

❌当年在营“人工智能”企业数量=上年在营“人工智能”企业数量+当年新注册“人工智能”企业数量-当年注吊销“人工智能”企业数量 (2)

(2)是错误的,因为如果我们根据各年底截面企业经营范围的情况筛选出相应年份的在营“人工智能”企业,两年间的数额差值不仅仅包括注册和注吊销的部分,还应包括经营范围变更的部分,即

✅当年在营“人工智能”企业数量=上年在营“人工智能”企业数量

+(当年新注册“人工智能”企业数量+上年在营当年经营范围增加“人工智能”在营企业数量)

-(当年注吊销“人工智能”企业数量+上年在营当年经营范围减少“人工智能”在营企业数量) (3)

而(3)中的第一个括号内部分,即为我们所定义的新进入“人工智能”企业数量,这和我们对新增“人工智能”企业的界定是相辅相成的。类似地,我们可以定义退出“人工智能”企业为包含了死亡企业(从整个市场退出)和经营范围意义上的退出(单纯从该行业退出),则(3)可以改写为

✅当年在营“人工智能”企业数量=上年在营“人工智能”企业数量

+新进入“人工智能”企业数量-退出“人工智能”企业数量 (4)

这个算法与“直接从各年底截面数据筛选出包含‘人工智能’且处于在营状态(即成立年份不超出观察年份,且死亡年份在观察年份之后)的企业”是一致的。这从另一个角度解释了为什么在衡量行业新增企业数量时我们更推荐使用“新进入”这一统计方法。

图4反映了用三种方法统计出来的历年在营“人工智能”企业数量,其中,

-

202312截面:按照2023年底的经营范围筛选“人工智能”并对所得到的企业按照其在营年份进行统计

-

还原到相应年份:将202312截面数据结合企业历史变更表还原到对应年份,按照各年底的在营企业经营范围进行筛选后统计

-

公式(2):将202312截面数据结合企业历史变更表还原到对应年份,按照公式(2)进行加总统计

图4 工商库历年实有“人工智能”企业

结果显示,202312截面的图线,由于没有考虑到一些存续企业是在注册若干年后将经营范围增加“人工智能”后的情况,导致一些企业在前期存续但经营范围未包含“人工智能”的时间里,仍被计入统计,因此高估了历年总的存续企业数量;而公式(2)则是在定义上出现了问题,因为进入(或退出)人工智能行业的企业包含了新注册成立(或吊销)的“人工智能”企业以及通过变更经营范围进入(或退出)该行业的企业,忽略了经营范围变更问题导致一部分企业未被计入统计,加之近年人工智能行业的快速兴起,通过变更经营范围进入该行业的企业高于退出该行业的企业,因此最终得到的统计结果被低估。而还原到相应年份的曲线则是在充分考虑了以上两者问题,较为准确地反映出历年实有企业数量变化趋势。

下图展示了历年新注册、死亡和经营范围变化的“人工智能”企业数量变化情况。可以看到,在这个例子中,虽然在每年中经营范围发生相关变化的企业与经营状态本身产生变化的企业数量相比不高,只占到约1/6,但因为人工智能这一前沿领域处于强势扩张状态,如果把这些经营范围发生变化的存续企业当作早期就注册为“人工智能”的企业,将会显著拉高早期注册数的整体水平——早年(2000-2014年)注册且在2023年经营范围包含“人工智能”的企业仅有约10%在注册当年即包含“人工智能”。

图5 历年新注册、死亡和经营范围变化的“人工智能”企业数量变化情况

Part4 写在最后

以上就是企研数据团队在清洗工商数据时的一些发现。企研数据,专注于社科领域科研数据治理,拥有丰富的实战经验。

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?