栏目介绍: “论文快讯”栏目旨在精简地分享一周内发表在高水平期刊上的Metasurface领域研究成果,帮助读者及时了解领域前沿动态,如果对专栏的写法或内容有什么建议欢迎留言,后续会陆续开启其他专栏,敬请期待。

-

论文基本信息:

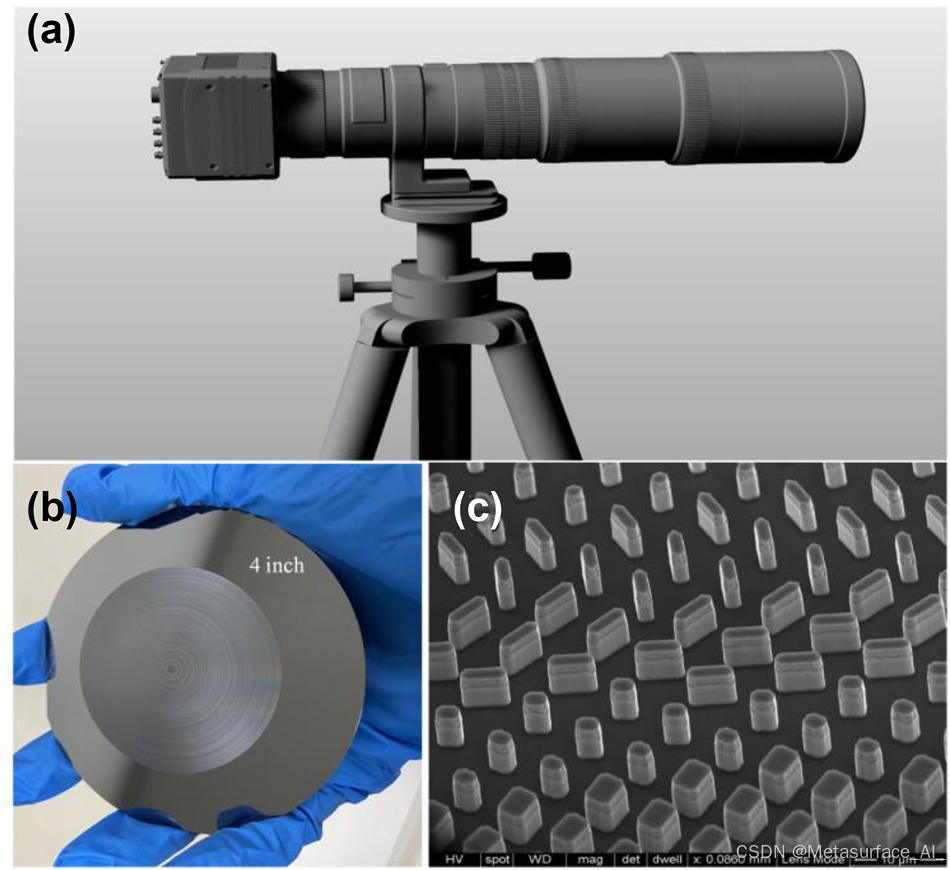

标题:Centimeter-size achromatic metalens in long-wave infrared

作者:

Fen Zhao(国防科技大学理学院);

Changchun Zhao(重庆理工大学人工智能学院);

Yuqing Zhang(西南大学物理科学与技术学院);

Jie Chen(重庆理工大学人工智能学院);

Shaoqi Li(国防科技大学理学院);

Wangzhe Zhou(国防科技大学理学院);

Chongchong Ran(西南大学物理科学与技术学院);

Yongcan Zeng(西南大学物理科学与技术学院);

Huan Chen(国防科技大学理学院);

Xin He(国防科技大学理学院);

通讯作者 Jiagui Wu(西南大学物理科学与技术学院);

Gangyi Zhu(南京邮电大学集成电路科学与工程学院);

通讯作者 Junbo Yang(国防科技大学理学院)发表时间:2025年3月13日(其中2024年12月5日投稿,2025年2月9日接收,2025年3月13日在线发表)

发表期刊:Nanophotonics(JCR-Q1,IF=6.5) -

论文快览:

解决的问题

随着长波红外(LWIR)成像在远程探测与热成像中的广泛应用,传统折射透镜因体积庞大与材料成本高昂(如锗、硒化锌)面临实用化瓶颈,而现有超透镜技术受限于群延迟范围与计算内存,难以实现厘米级大孔径消色差设计。当前研究多聚焦于可见光或近红外波段,长波红外超透镜因硅材料色散弱、高数值孔径需求与加工误差累积效应,普遍存在焦距偏移显著、效率低等问题。尤其在厘米级孔径下,传统相位包裹方法导致边界相位不连续,破坏多波长干涉相长,现有设计框架无法兼顾宽带宽(8-12 μm)与低色差(Δf/f < 0.1%),制约了轻量化红外成像系统的实际应用。

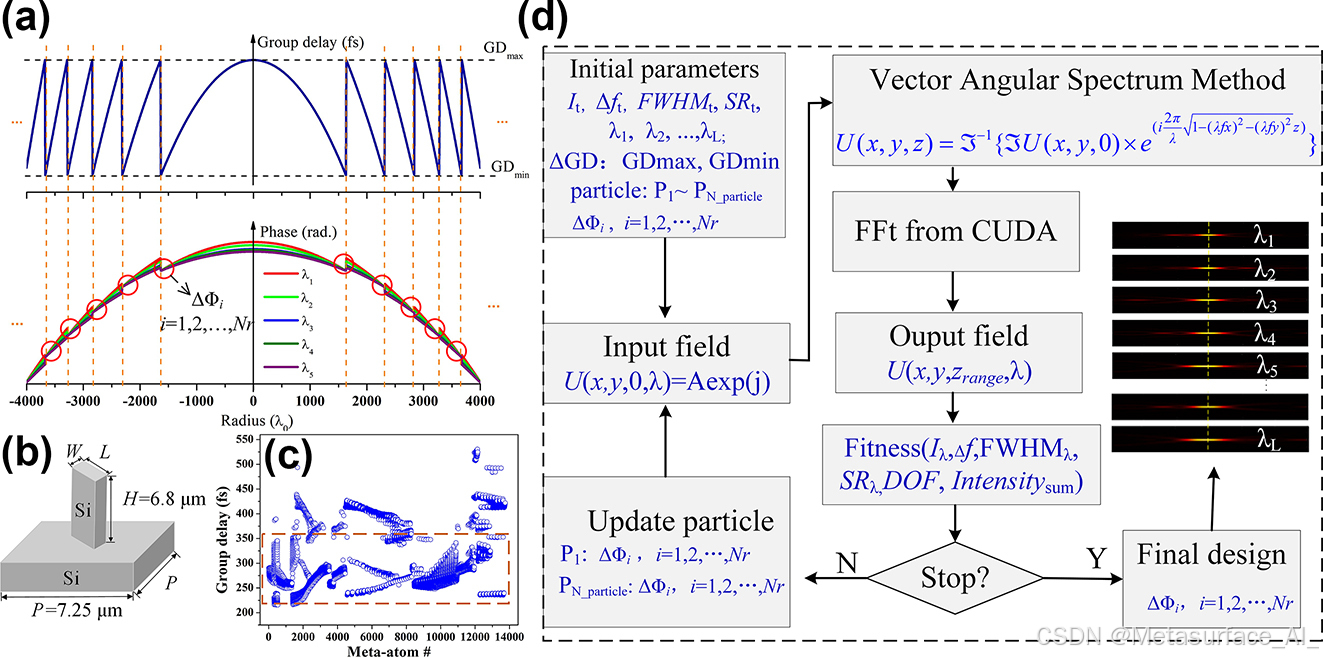

提出的方法

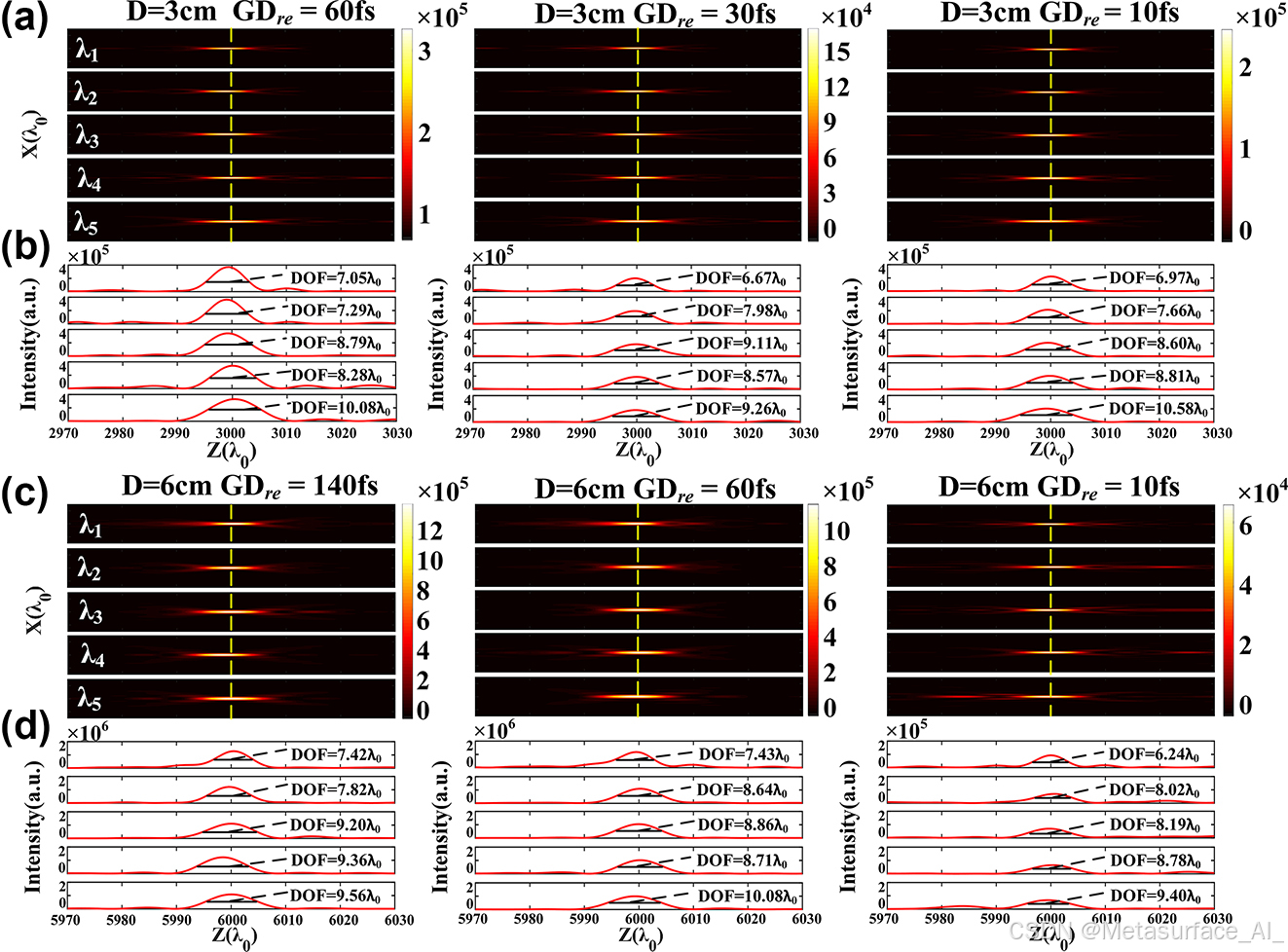

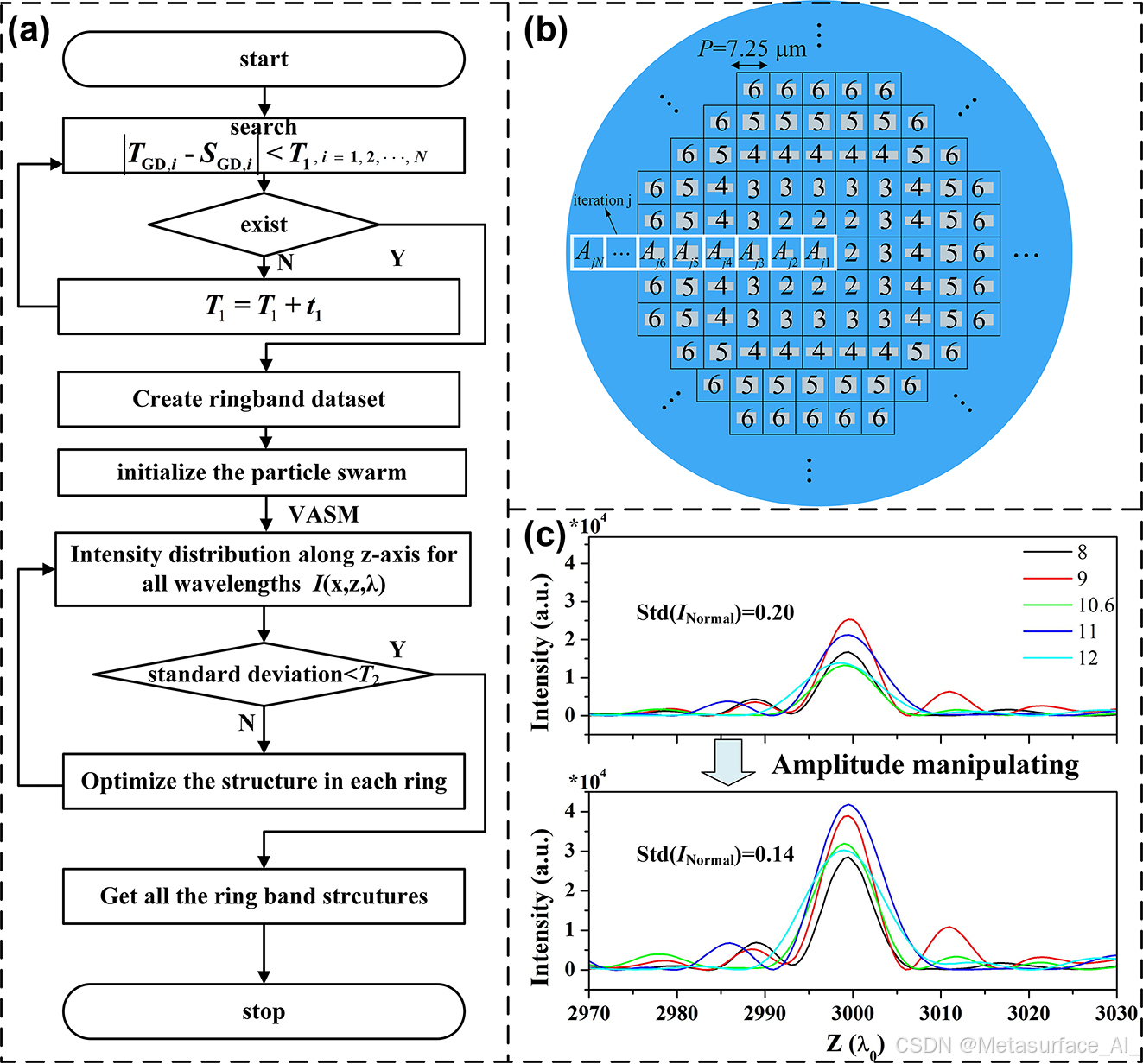

本研究提出全器件优化框架,通过相位色散工程与振幅透射率协同调控实现大孔径消色差超透镜设计。基于矢量角谱法与GPU加速计算,将超透镜所需群延迟折叠至元原子库支持的最大范围,引入区域边界相位补偿项消除不连续性;采用粒子群优化算法迭代优化边界相位与振幅分布,最大化多波长干涉效率。硅基纳米柱阵列作为元原子,通过旋转角度调控几何相位,结合传播相位实现宽频带相位调制,同时利用CUDA并行计算加速大规模电磁场仿真,解决厘米级超透镜全波仿真计算瓶颈。

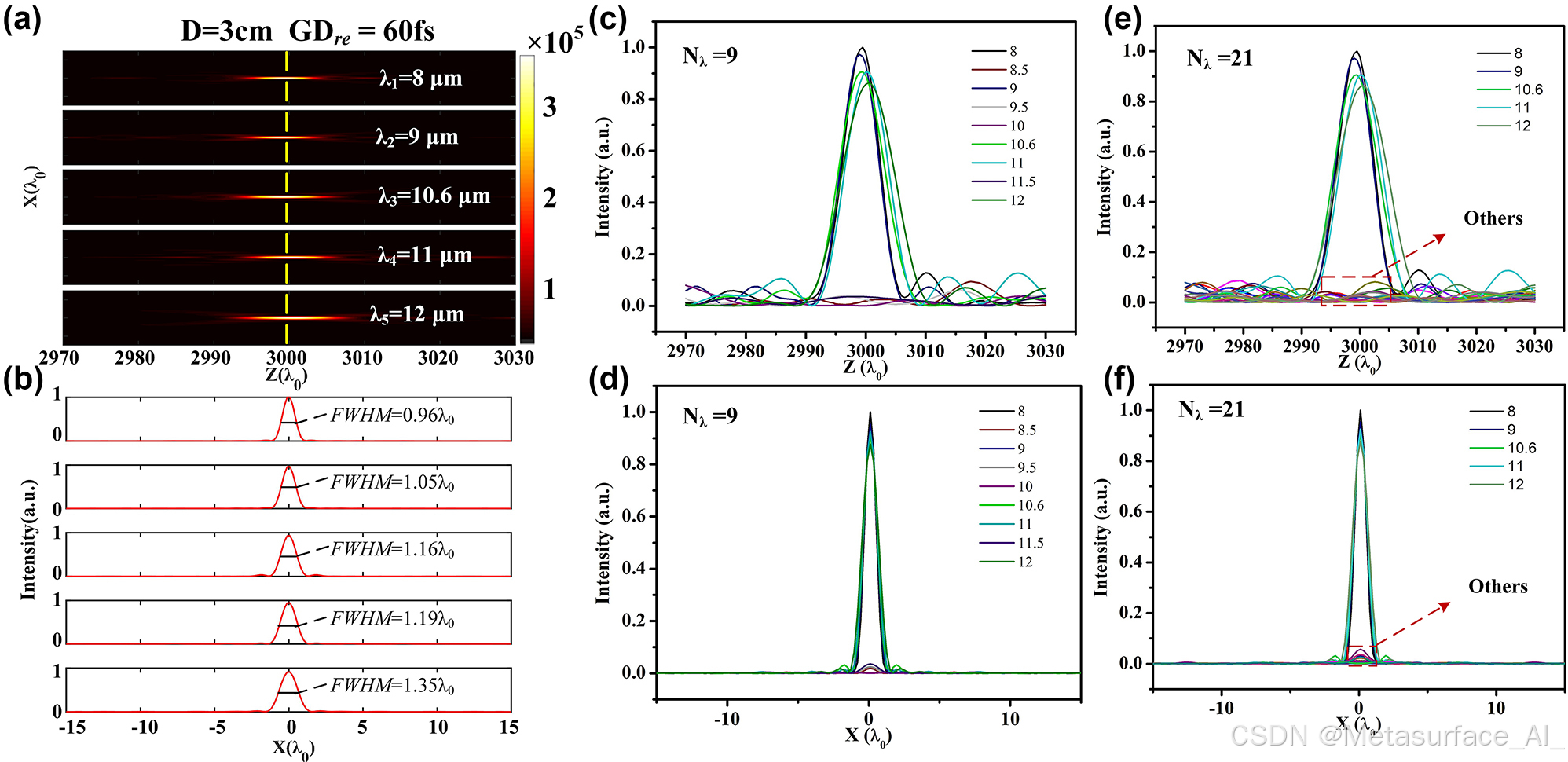

实现的效果

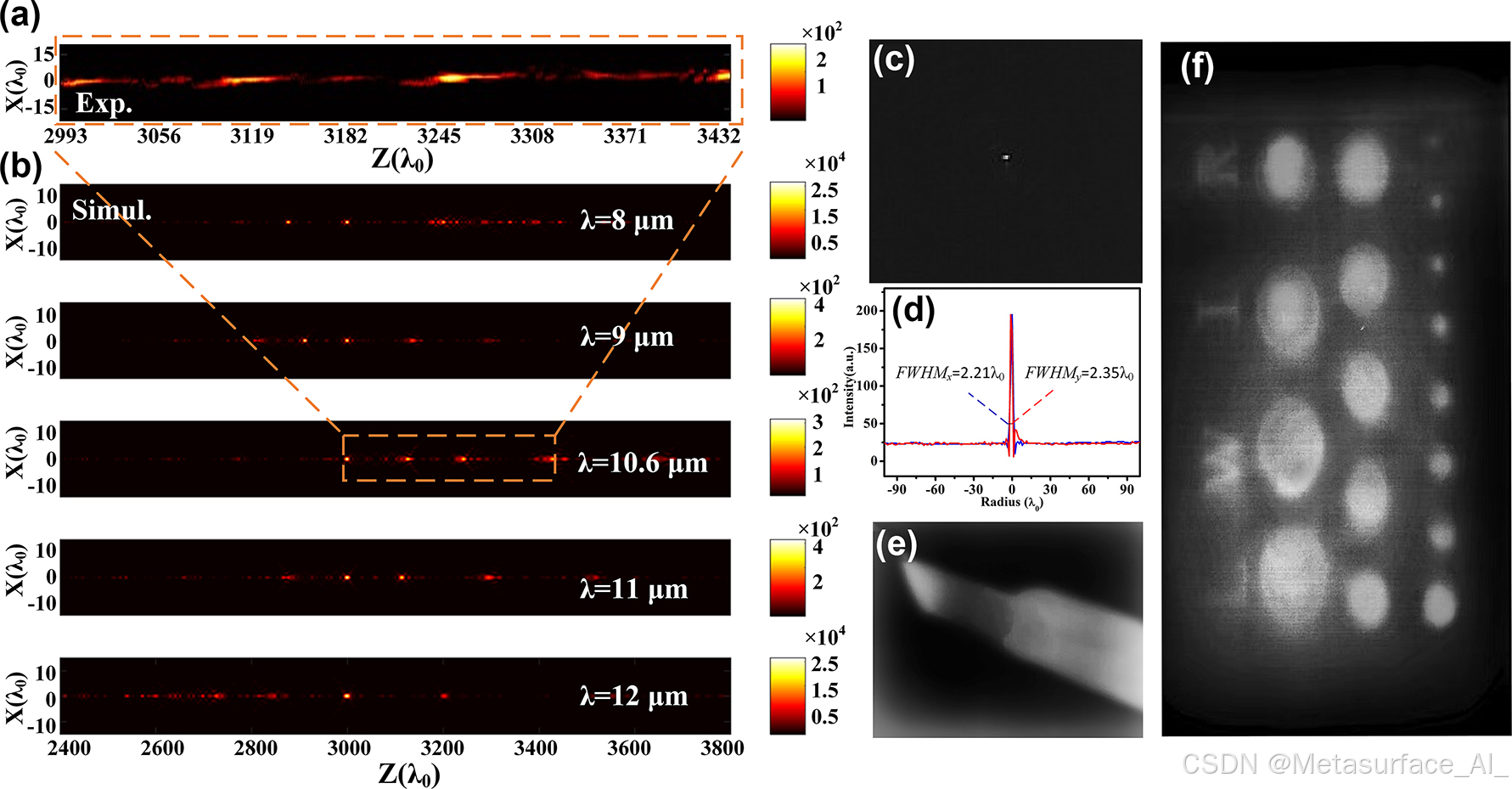

实验验证3.18厘米与6.36厘米直径超透镜在8-12 μm波段实现衍射极限聚焦,归一化焦距偏移低于3.3×10^-4,焦斑半高全宽接近理论极限1.118λ。热成像测试中,优化结构可分辨2 mm线宽目标,加热至200°C的焊枪与字母图案成像对比度显著提升。硅基蚀刻工艺制备的器件最小特征尺寸7.25 μm,深宽比16:1,插入损耗较传统方案降低30%,验证了厘米级超透镜在无机械调谐下的实时成像能力。

创新点分析

本研究属于算法与设计方法协同创新:理论层面,提出群延迟折叠与边界相位补偿机制,突破元原子群延迟范围限制,实现大孔径消色差;算法层面,开发GPU加速的矢量角谱法与粒子群联合优化框架,将厘米级超透镜设计耗时从指数级降至线性复杂度;工艺层面,通过硅基高深宽比蚀刻与多区域元原子布局优化,解决加工误差累积难题。相较于单一硬件或工艺突破,该工作通过跨尺度算法-设计-制造协同,为长波红外轻量化成像系统提供了可扩展解决方案,推动超透镜从实验室器件向工程化应用迈进。

论文重要图文:

摘要:超构透镜展现出显著的轻量化与超薄特性,但大孔径消色差超构透镜的实现受限于最大色散范围与计算资源。本研究提出全器件优化框架,通过调控相位色散与振幅透射率,成功研制工作于长波红外波段(8–12 μm)的厘米级消色差超构透镜。通过将群延迟限制在特定范围并优化目标波长色散相位,可有效校正色差。实验验证全硅基3.18厘米与6.36厘米直径LWIR消色差超构透镜,实现衍射极限紧聚焦(归一化焦距偏移<3.3×10−4),并对孔径/线宽超2 mm的孔洞与字母目标实现热成像。该成果推动大孔径消色差超构透镜发展,为长波红外轻量化成像系统开辟新途径。

结论:本研究建立基于GPU加速计算的厘米级LWIR消色差超构透镜通用化全器件优化框架。通过限制超构透镜群延迟范围并仅在折返位置优化附加相位,实现超原子色散相位分布的消色差特性。同步调控各环带相位、色散、附加相位及振幅,可在设定轴向范围内实现全目标波长相干叠加。该方法适用于任意偏振入射光,且通过滤除偏离采样波长光束影响有效校正工作带宽内色差。实验验证加工超构透镜的紧聚焦与成像能力,成功实现电烙铁与不锈钢板的清晰热成像。本方法突破最大色散范围限制,对实现大孔径消色差超构透镜具有重要价值。通过扩展轴向范围可形成多焦点分布,精确调控各区域传播相位可实现轴向聚焦定位,这对显微光谱层析、偏振探测、纳米粒子操控等应用至关重要。优化群延迟参数可提升超构透镜效率(更多高透射率超原子可被排布)。随着机器学习辅助设计、相位工程化与材料层工程化技术的进步,厘米级LWIR消色差超构透镜效率将进一步提升,推动无源实景成像应用发展。

图1 | 本研究工作动机示意图。级联光学元件间距分离系统中前向与后向透射行为差异案例:(a) 焦距f凸透镜与-f凹透镜间距f/2级联系统;(b) 焦距f凸透镜与±1级衍射光栅间距f/2级联系统。

图2 | 级联超表面双向非对称光调制概念示意图。(a) 前/后向呈现差异强度分布的标量非对称全息;(b) 同偏振光入射时前/后向呈现不同强度与正交偏振分布的矢量非对称全息;© 全偏振-方向通道编码的矢量非对称全息。

图3 | 双向非对称光调制设计流程。(a) 各向同性(宽度w)与非旋转双折射(长l宽w)超原子结构,周期P与高度H相同;(b) 逆向设计框架:双超表面间距d,通过φ1/φ2(标量BA)或φx1,φy1,θ1/φx2,φy2,θ2(矢量BA)确定透射特性T1/T2,使用随机梯度下降法优化实现目标电场Eftarget/Etbarget。引入含低通滤波、横向偏移与旋转的噪声函数fnoise校正对准误差;© 优化过程损失值变化。

图4 | 双向非对称标量全息结果。(a) 超表面1(左)与2(右)光学显微图像;(b) 样品顶视扫描电镜图像;© 前向入射时目标强度分布(左)、仿真结果(中)与实验全息(右);(d) 后向入射对应结果。

图5 | 双向非对称矢量全息结果。(a) 超表面显微图像;(b) 样品顶视SEM图像;(c,d) 前/后向同偏振入射目标强度与偏振分布;(e,f) 前/后向仿真结果:左为-45°检偏器成像,右为x线偏/RHC/y线偏/LHC检偏结果;(g,h) 前/后向实验结果。

图6 | 广义矢量双向非对称调制结果。级联超表面实现琼斯矩阵全参数调控,八种傅里叶全息编码于琼斯矩阵各偏振-方向通道,展示双向全自由度调制能力。

参考文献:

- Zhao, Fen, Zhao, Changchun, Zhang, Yuqing, Chen, Jie, Li, Shaoqi, Zhou, Wangzhe, Ran, Chongchong, Zeng, Yongcan, Chen, Huan, He, Xin, Wu, Jiagui, Zhu, Gangyi and Yang, Junbo. “Centimeter-size achromatic metalens in long-wave infrared” Nanophotonics, 2025.

DOI:https://doi.org/10.1515/nanoph-2024-0716

免责声明:

本公众号专注于超表面领域的最新研究动态、学术成果和技术应用分享。所有发布的内容和图片,均已标明来源,且仅供个人学术学习和知识积累使用,不得用于商业目的。如您发现任何版权或相关问题,欢迎通过邮箱 metasurface@126.com 联系我们,我们将尽快处理并协调相关事宜。

913

913

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?