更多数据挖掘代码:https://github.com/linyiqun/DataMiningAlgorithm

介绍

BIRCH算法本身上属于一种聚类算法,不过他克服了一些K-Means算法的缺点,比如说这个k的确定,因为这个算法事先本身就没有设定有多少个聚类。他是通过CF-Tree,(ClusterFeature-Tree)聚类特征树实现的。BIRCH的一个重要考虑是最小化I/O,通过扫描数据库,建立一棵存放于内存的初始CF-树,可以看做多数据的多层压缩。

算法原理

CF聚类特征

说到算法原理,首先就要先知道,什么是聚类特征,何为聚类特征,定义如下:

CF = <n, LS, SS>

聚类特征为一个3维向量,n为数据点总数,LS为n个点的线性和,SS为n个点的平方和。因此又可以得到

x0 = LS/n为簇的中心,以此计算簇与簇之间的距离。

簇内对象的平均距离簇直径,这个可以用阈值T限制,保证簇的一个整体的紧凑程度。簇和簇之间可以进行叠加,其实就是向量的叠加。

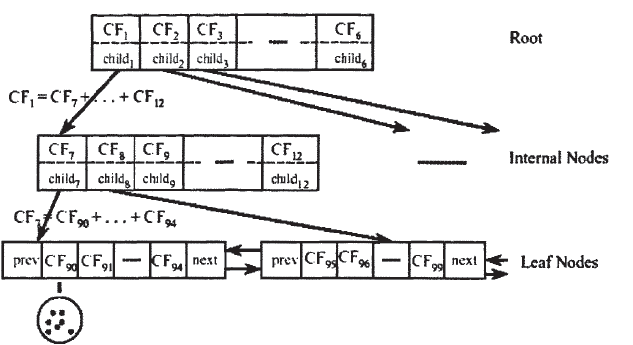

CF-Tree的构造过程

在介绍CF-Tree树,要先介绍3个变量,内部节点平衡因子B,叶节点平衡因子L,簇直径阈值T。B是用来限制非叶子节点的子节点数,L是用来限制叶子节点的子簇个数,T是用来限制簇的紧密程度的,比较的是D--簇内平均对象的距离。下面是主要的构造过程:

1、首先读入第一条数据,构造一个叶子节点和一个子簇,子簇包含在叶子节点中。

2、当读入后面的第2条,第3条,封装为一个簇,加入到一个叶子节点时,如果此时的待加入的簇C的簇直径已经大于T,则需要新建簇作为C的兄弟节点,如果作为兄弟节点,如果此时的叶子节点的孩子节点超过阈值L,则需对叶子节点进行分裂。分裂的规则是选出簇间距离最大的2个孩子,分别作为2个叶子,然后其他的孩子按照就近分配。非叶子节点的分裂规则同上。具体可以对照后面我写的代码。

3、最终的构造模样大致如此:

算法的优点:

1、算法只需扫描一遍就可以得到一个好的聚类效果,而且不需事先设定聚类个数。

2、聚类通过聚类特征树的形式,一定程度上保存了对数据的压缩。

算法的缺点:

1、该算法比较适合球形的簇,如果簇不是球形的,则聚簇的效果将不会很好。

算法的代码实现:

BIRCH是一种聚类算法,克服了K-Means的某些缺点,如预先设定聚类数。它通过CF-Tree构建,存储数据并进行聚类。算法包括CF聚类特征计算,CF-Tree构造,利用平衡因子和簇直径阈值进行节点分裂。优点在于一次扫描即可得到聚类效果,且不需要预设聚类数量。缺点是适用于球形簇,非球形簇聚类效果不佳。实现时的难点包括簇间距离计算、节点分裂处理等。

BIRCH是一种聚类算法,克服了K-Means的某些缺点,如预先设定聚类数。它通过CF-Tree构建,存储数据并进行聚类。算法包括CF聚类特征计算,CF-Tree构造,利用平衡因子和簇直径阈值进行节点分裂。优点在于一次扫描即可得到聚类效果,且不需要预设聚类数量。缺点是适用于球形簇,非球形簇聚类效果不佳。实现时的难点包括簇间距离计算、节点分裂处理等。

最低0.47元/天 解锁文章

最低0.47元/天 解锁文章

2万+

2万+