1.RMS 是 均方根(Root Mean Square)

在电力领域中,它是一个非常重要的概念,用于描述交流电(AC)的有效值。

RMS 的基本概念

-

在交流电中,电流和电压的大小是随时间变化的。RMS 值是一种将交流电的有效值转换为直流电等效值的方法,这个等效值能够产生相同的热效应(即功率损耗)。

-

例如,一个 120V 的 RMS 交流电压在电阻上产生的热量与一个 120V 的直流电压在相同电阻上产生的热量相同。

为什么使用 RMS?

-

统一标准 :交流电的瞬时值不断变化,难以直接用作比较和计算。RMS 值提供了一种统一的标准,使得交流电的大小可以与直流电进行比较。

-

功率计算 :RMS 值可以用于计算交流电路中的功率。功率(P)的计算公式为:

其中,VRMS 是电压的均方根值,IRMS 是电流的均方根值,cosϕ 是功率因数。

RMS 在电力系统中的应用

-

电力传输和分配 :在电力传输和分配网络中,电压和电流的 RMS 值用于确定系统的容量、损耗和稳定性。

-

设备设计和选型 :电气设备(如发电机、变压器、开关设备等)的设计和选型通常基于 RMS 值,以确保设备能够承受正常运行时的电压和电流。

-

电能计量 :电能计量设备(如电表)使用 RMS 值来精确测量和计费用户的用电量。

总之,RMS 是电力系统中描述交流电大小和功率传递能力的关键参数,它提供了一种标准化的方法来衡量和比较不同交流电波形的有效值。

2.π型等效电路

是一种用简单元件组合(电阻、电容、电感等)模拟复杂电路行为的简化模型。它的名字来源于电路结构像希腊字母“π”(两侧并联元件,中间串联元件)。通俗来说,它就像用“积木块”替代复杂的电路,保留关键特性,方便计算和分析。

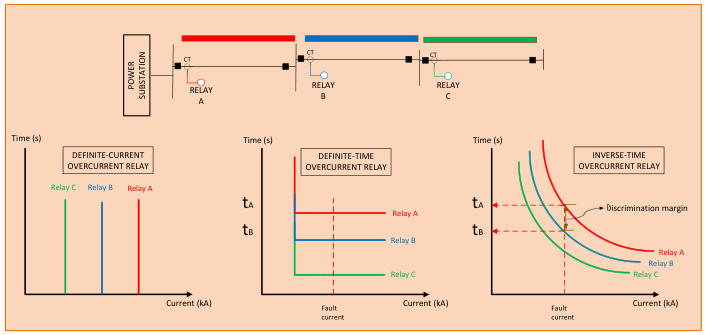

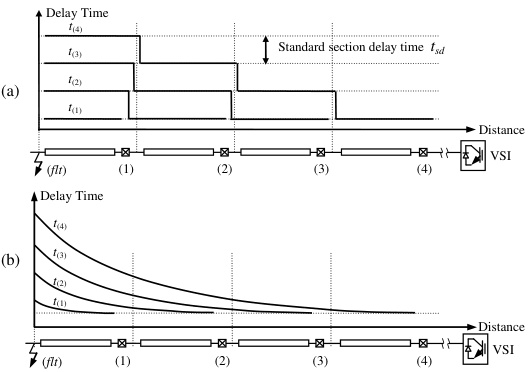

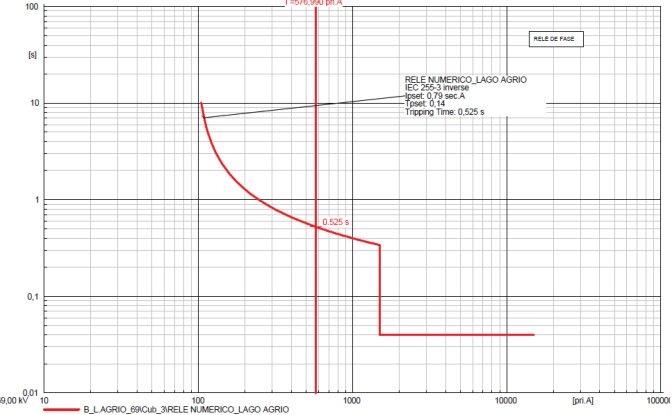

3.反时限继电保护的知识

1.短路电流与故障点距离的反比关系本质源于线路阻抗的累积效应。近端故障因阻抗小、电流大,对设备冲击更强(如变压器低压侧短路可能造成严重损坏);远端故障则因阻抗大、电流小,保护装置需精确整定以避免误动或拒动。

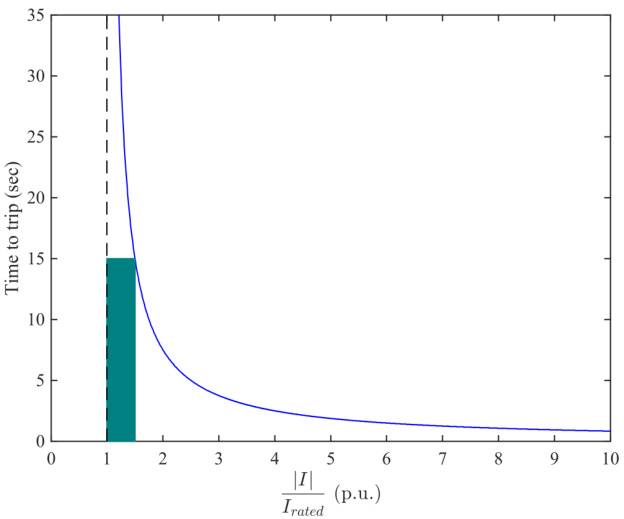

逆时过电流继电器(又称反时限过电流继电器)是一种电力系统保护装置,它的核心特点是动作时间与故障电流的大小成反比。简单来说,当线路中流过的电流越大,继电器切断电路的速度就越快;反之,若电流较小,继电器会延迟更久才动作。这种特性使它既能快速切断严重故障(如短路),又能容忍短暂的正常过载(例如电动机启动时的电流冲击)。

通俗解释:

想象一下电路中的电流像水流,而逆时继电器就像一个智能水闸:

-

如果水流突然变得非常大(类似短路电流),水闸会立刻关闭,避免洪水冲毁堤坝(保护设备不被烧毁)。

-

如果水流只是稍微变大(比如电动机启动时的短暂过载),水闸会等一会儿再决定是否关闭,避免误动作影响正常使用。

这种“大水快关,小水慢关”的特性,既保证了安全性,又提高了供电的可靠性。

具体工作原理:

-

电流检测:通过电流互感器实时监测线路电流。

-

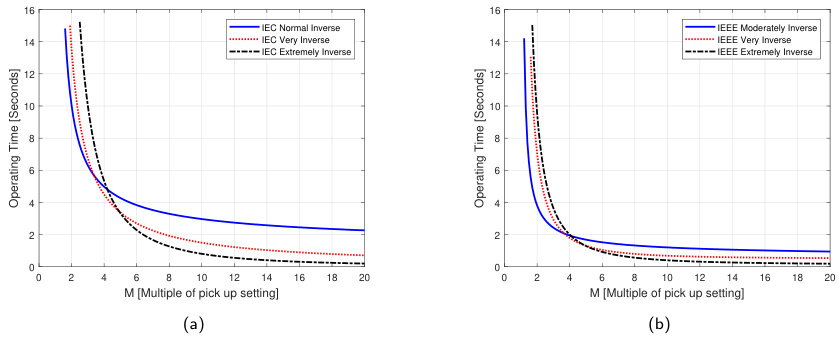

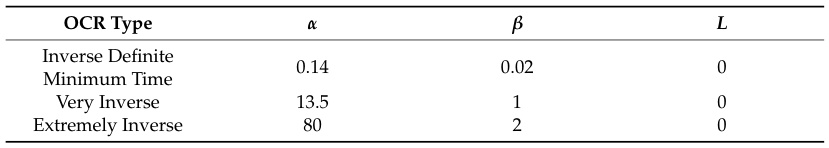

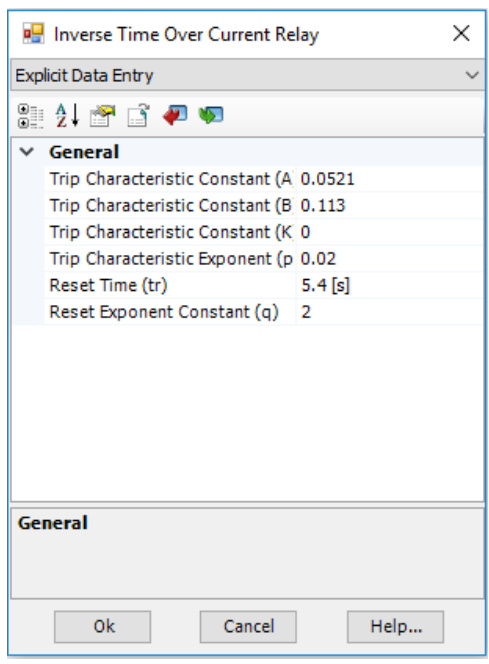

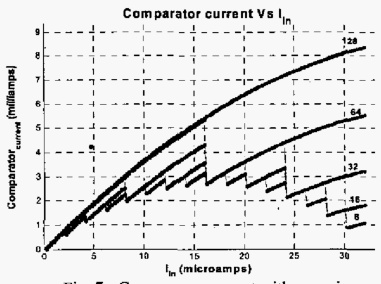

特性曲线:继电器内置一条预设的“时间-电流曲线”(如图3右侧所示),电流越大,动作时间越短。例如:

-

电流是正常值的2倍时,可能在5秒后动作。

-

电流是正常值的5倍时,可能仅需0.5秒就动作。

-

-

参数设置:

-

拾取电流值(Pickup Current):决定何时启动计时(例如设定为正常电流的1.2倍)。

-

时间乘数(TMS) :类似“灵敏度调节旋钮”,数值越大,整体动作时间越长。

-

-

协调保护:多级继电器通过时间差(Discrimination Margin)配合,确保离故障点最近的继电器优先动作,避免大面积停电。

应用场景:

-

电动机保护:启动时电流大但短暂,继电器不会误跳闸;若堵转导致持续大电流,则快速切断。

-

输配电线路:区分短路(需立即断电)和临时过载(允许短暂运行)。

-

变压器保护:防止过载损坏绕组。

技术演进:

-

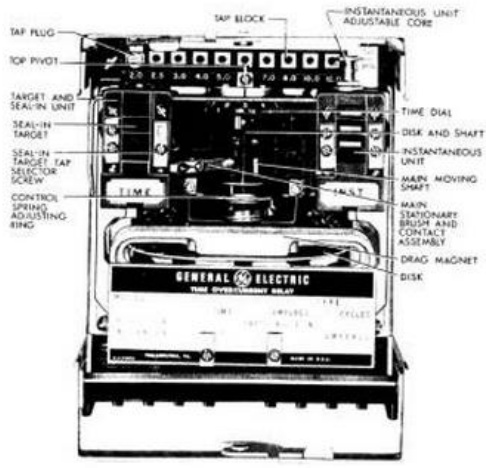

传统电磁式:通过机械结构(如感应盘)实现反时限特性,但调整不便。

-

数字微处理器式:可编程设置多种曲线(如标准反时、极端反时),灵活性大幅提升。

例如,现代数字继电器甚至能通过修改公式参数(如中的A、B、K常数)自定义动作曲线,适应特殊需求。

总结:

逆时过电流继电器通过“电流越大,动作越快”的智能响应,在电力系统中扮演着“精准卫士”的角色,既防止设备损坏,又最大限度维持供电连续性。

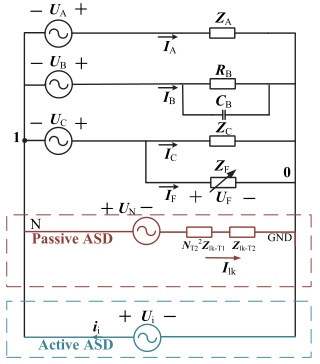

4.谐波阻抗

是指电力系统中针对特定谐波频率(即基波频率的整数倍,如100Hz、150Hz等)所呈现的阻抗特性,可以通俗理解为电路对高频谐波成分的“阻碍能力

-

组成与特性

谐波阻抗由电阻和电抗(感抗或容抗)组成,随频率变化而变化。例如,电缆在高次谐波下电阻会增大,而电感会减小,导致整体阻抗特性改变。不同设备或线路在不同谐波频率下的阻抗差异很大,这会影响谐波的传播路径(谐波电流倾向于流向低阻抗方向)。 -

作用场景

-

定位谐波源:通过比较系统侧和负载侧的谐波阻抗大小,可以判断谐波是来自电网还是用户设备。例如,若测量点的阻抗接近系统侧阻抗,则谐波源可能在用户侧。

-

滤波器设计:设计滤波器时需要针对特定谐波频率呈现高阻抗,从而“阻挡”这些谐波。例如,双调谐滤波器会在15次和18次谐波处阻抗升高,有效抑制这些频率的干扰。

-

责任划分:通过计算“总谐波阻抗”,可量化不同用户对电网谐波污染的贡献比例,为奖惩措施提供依据

-

就像电网对高频干扰的“筛子”,不同频率的谐波会遇到不同的阻力。

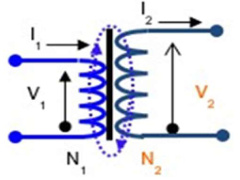

5.感生功率流

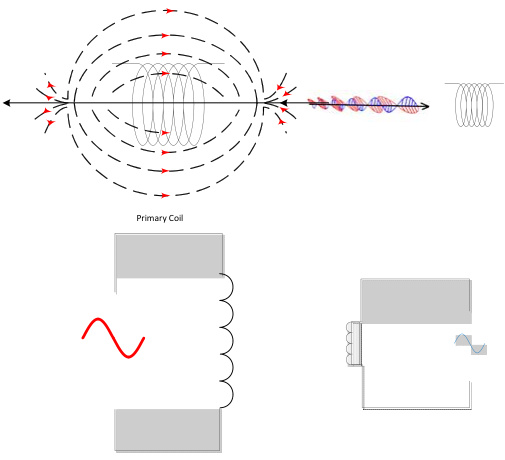

是指由于电磁感应现象在空间中形成的能量流动。通俗地说,当磁场或电场发生变化时,会在导体中“感应”出电流,这种电流伴随着能量的传递,就像看不见的水流一样在空间中流动。

举个例子,无线充电技术就是典型的感生功率流应用。充电底座里的线圈(初级线圈)通过变化的电流产生磁场,手机里的线圈(次级线圈)被这个磁场穿过时,就会“感生”出电流,从而完成能量传输。整个过程没有物理连接,能量像水流一样通过磁场传递。

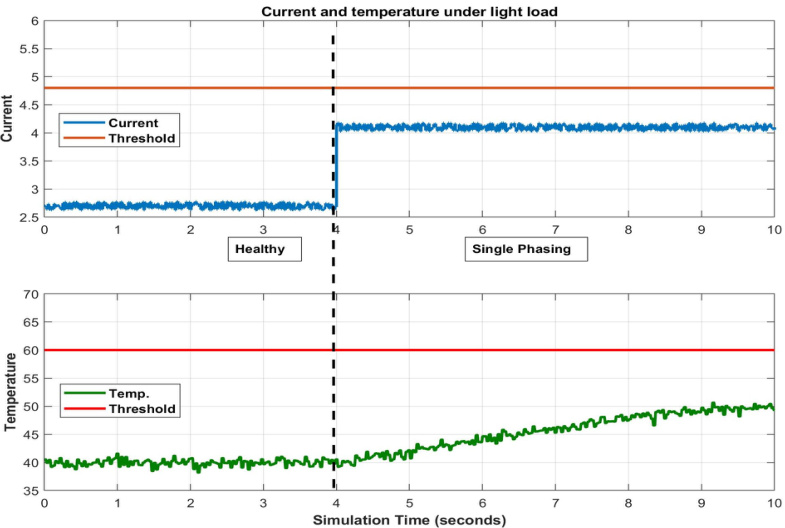

6.单相故障

是指三相电力系统中某一相发生异常断开或接地的现象,是配电系统中最常见的故障类型。

典型表现

1.电流异常:故障相电流突增(接地时)或骤降(断线时),其他两相电流失衡。例如电机单相运行时,剩余两相电流可能超过正常值1.5倍。

-

电压波动:故障相对地电压降低(如从220V降至接近0V),其他两相对地电压升高(可能达到380V),威胁设备绝缘。

-

设备症状:电机震动加剧、温度飙升甚至冒烟;照明灯具忽明忽暗

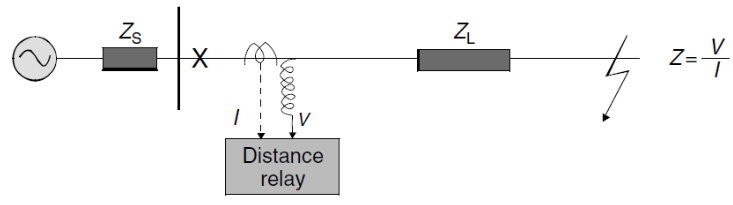

7.距离继电器

是电力系统中用于保护输电线路的一种关键装置,它的核心原理是通过测量线路上的电压和电流来判断故障位置,并快速切断故障区域,防止事故扩大。

基本工作原理

- 测量阻抗:距离继电器会实时计算线路的视在阻抗(Z = 电压V / 电流I)。在正常运行时,阻抗值较大(对应负载状态);一旦发生短路或接地故障,电压会骤降、电流激增,导致阻抗值急剧减小。当阻抗低于预设的阈值时,继电器判定故障发生。

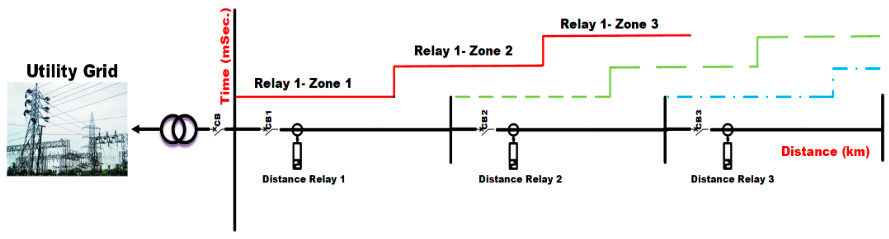

2. 分区保护:为了精准定位故障,距离继电器将线路划分为多个保护区域(如Zone 1、Zone 2、Zone 3):

- Zone 1:覆盖线路前80%-90%的距离,瞬时动作(无延时),快速切除近端故障。

- Zone 2:覆盖线路全长并延伸到相邻线路的一部分,带短延时(如0.3-0.5秒),防止误动。

- Zone 3:作为后备保护,覆盖更远范围,延时更长(如1秒以上)。

距离继电器通过阻抗测量+分区延时的逻辑,实现了对输电线路的精准保护。它像电力系统的“安全阀”,既快速隔离故障,又避免因误动导致大面积停电。

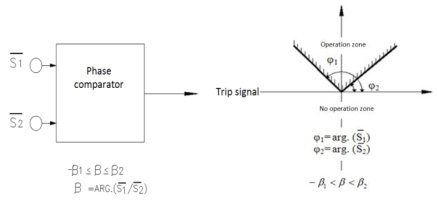

8.块平均相位比较器继电器

是一种用于电力系统保护的装置,主要功能是检测输电线路中的故障(如短路、接地故障等)并触发断路器跳闸以防止设备损坏。其核心原理结合了相位比较技术和信号平均处理,具体解释如下:

1. 相位比较器的作用

相位比较器是继电器的核心部件,通过比较输入信号的相位差来判断故障。例如:

-

在距离保护中,继电器会测量线路的电压和电流的相位关系。正常运行时,相位差在一定范围内;但当发生故障时,相位差会超出预设的阈值。

-

例如,当输电线路发生短路时,电流骤增而电压骤降,两者的相位差会显著变化。相位比较器检测到这一异常后,会生成跳闸信号,触发断路器断开故障线路。

2. “块平均”的含义

这里的“块平均”可能指两种处理方式:

-

多路信号的平均:在多相系统中(如三相输电),继电器需要同时监测多个相位的信号(如A相、B相、C相)。块平均可能指对多个相位比较器的输出结果进行综合或平均处理,以提高判断的准确性。

-

分块时间窗口平均:对连续输入的信号按时间分块,计算每块内的相位差平均值。这可以消除瞬时干扰或噪声的影响,提升抗干扰能力。

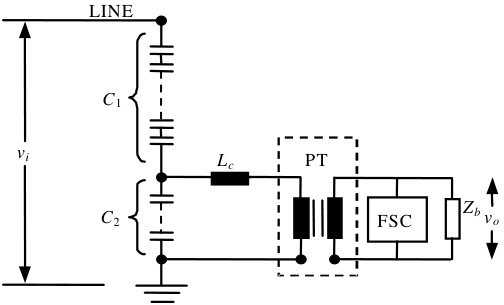

10.耦合电容器电压互感器(简称CVT)

是一种用于电力系统的测量设备,它的主要作用是将高电压按比例转换为低电压,以便安全测量或用于保护、控制等用途。通俗来说,就像用“分压器”把高压“分摊”成低压信号,方便后续处理。

它的核心原理是电容分压。比如用两个电容器串联接在高压线上,高压会按电容比例分配在两者之间,从而在低压侧得到一个与高压成比例的较小电压。例如,若总电压是110kV,通过合理设计电容值,可能让其中一个电容器承担大部分电压(如100kV),另一个承担剩下的10kV,这时低压侧就能安全获取10kV的信号。但单纯分压还不够,实际还需要补偿电感来抵消电容的容性效应,确保电压比例稳定。

此外,CVT通常包含电磁单元(类似变压器),进一步将分压后的电压调整到标准输出(如100V或更低),供仪表或保护装置使用。有些设计还会集成阻尼装置,防止电路因铁磁谐振产生异常电压。

它的优势在于:

- 体积小、重量轻:相比传统电磁式互感器,CVT无需笨重的铁芯结构,适合高压场景(如220kV以上)。

- 多功能:不仅能测电压,还能兼作耦合电容器,用于电力线载波通信。

- 安全性高:采用气体绝缘(如SF6)或干式结构,绝缘性能更好。

- 抗干扰强:电子式设计(如EVT)通过光纤传输信号,避免了电磁干扰。

例如,在特高压电网中,罐式CVT通过SF6气体绝缘,即使面对1000kV的超高压,也能稳定输出低电压信号供监测使用。而在普通变电站,CVT既能帮助电表计量,又能为继电保护装置提供实时电压数据。

简言之,它就像电力系统的“降压翻译器”,用巧妙的分压和补偿设计,让高压变得“看得见、摸得着”,同时兼顾安全和经济性。

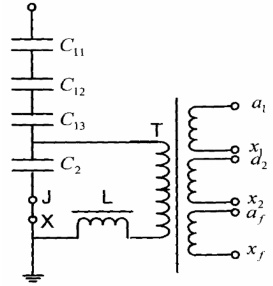

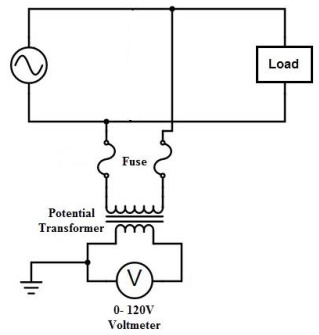

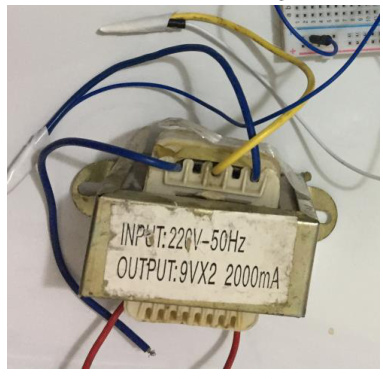

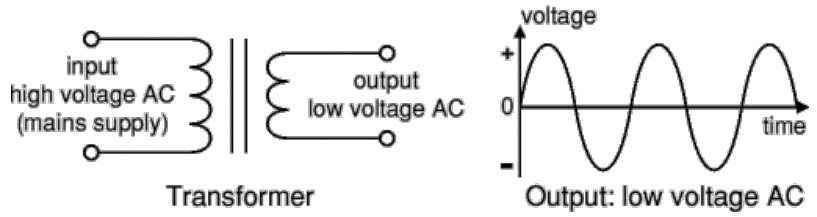

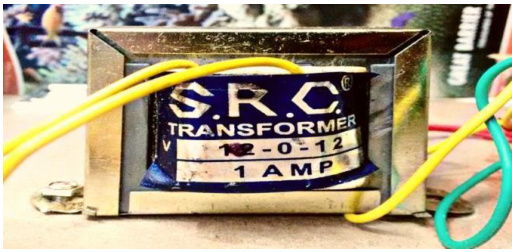

11.潜在变压器(Potential Transformer,简称PT)

是一种专门用于电力系统的特殊变压器,主要功能是将高电压按固定比例降低到安全范围,以便进行电压测量或为保护设备提供信号。以下是通俗易懂的解释:

- 核心作用

潜在变压器像是一个“电压缩放器”。例如,电力系统中的高压线路可能有几千伏电压,直接测量非常危险。此时潜在变压器会将高压(如2200V)按比例缩小到低压(如120V),这样普通仪表和继电器就能安全地监测电路状态。

2. 工作原理

它的结构和普通变压器类似,由铁芯和两个绕组(初级线圈接高压,次级线圈输出低压)组成。通过电磁感应原理,次级电压与初级电压保持固定比例(比如220V输入转9V输出),且频率不变。

3. 实际应用场景

- 测量保护:为电压表、电度表等提供低压信号,同时避免人员直接接触高压电。

- 系统兼容性:输出电流较小(如1A),适合驱动低功率设备,而非大功率负载。

- 工业设计:部分型号外壳会标注参数(如输入220V/50Hz,输出9V/2000mA),并通过焊接引线接入电路板。

- 与传统变压器的区别

普通变压器侧重电能传输(如电力电子变压器可调节电能质量),而潜在变压器专用于精确降压测量,容量较小,强调安全性和信号稳定性。

总结:潜在变压器是电力系统的“安全哨兵”,通过精确降压让高压变得可测可控,保障设备和人员安全。

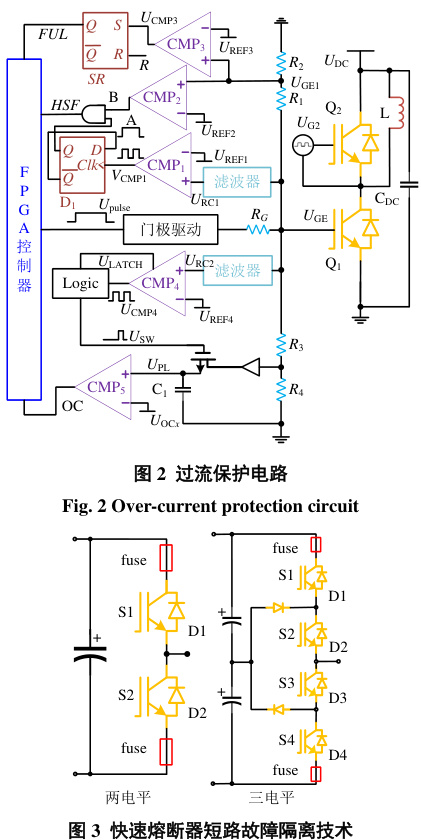

12.过流检测器,过电流保护是什么?

是一种用于监测电路中电流是否超过安全范围的装置,它的核心作用就像电路的"守护者",一旦发现电流异常(比如短路或设备过载),就会立即触发保护措施,防止设备损坏或引发火灾等危险。

通俗解释:

你可以把它想象成一个智能的"电流哨兵"。正常情况下,它会默默观察电路中的电流大小。当电流突然暴增(比如电线短路时电流飙升),或者长时间超过设备承受能力(比如电机过载),这个"哨兵"就会立刻拉响警报,甚至直接切断电源,就像家里跳闸保护一样。但它的反应速度更快、判断更精准,还能区分是短暂波动(假过流)还是真正的危险(真过流)。

技术实现举例:

- 传感器探测:用霍尔传感器(类似非接触式电流钳)或采样电阻实时测量电流大小,把电流转换成电压信号。

- 阈值判断:预设安全电流值(比如10A),当检测值超过时,触发保护。

- 保护动作:通过继电器切断电路,或通过报警灯、蜂鸣器提醒人员处理。

应用场景:

- 工厂电机:防止电机烧毁(比如检测到电流异常后0.1秒内断电)

- 家用电器:变频空调的过流保护

- 电力系统:智能断路器中的过流脱扣功能

进阶功能:

现代过流检测器还能通过数字芯片(如FPGA)实现毫秒级响应,甚至用人工智能算法预测过流风险,比传统保险丝更智能、更可靠。

3. 应用场景与优势

-

快速保护:相位比较器响应速度快,适合需要快速切断故障的场景(如高压线路短路)。

-

多相系统适配:块平均处理使继电器能同时处理多相故障(如相间短路、三相故障),减少使用多个单相继电器的成本。

-

抗干扰性:通过平均处理,继电器能更稳定地识别真实故障,避免误动作。

通俗类比

可以将块平均相位比较器继电器想象成一个“智能哨兵”:

-

耳朵(相位比较器) :监听电网中电压和电流的“声音”(相位差)。

-

大脑(块平均处理) :综合多个“耳朵”听到的信息,排除杂音(噪声),确认是否有真正的危险(如短路)。

-

动作(跳闸信号) :一旦确认危险,立即拉闸断电,保护整个系统。

实际案例

-

在输电线路中,若雷击导致A相接地故障,继电器会检测到A相电流与电压的相位差突变。通过与其他相的相位数据对比(块平均),确认是真实故障后,在几毫秒内切断故障线路。

总结来说,这种继电器通过智能化的相位比较和信号处理技术,成为电力系统稳定运行的重要保障。

过电流保护解释,结合证据中的核心概念:

过电流保护

1. 本质是什么?

、过电流保护是一种自动断电的安全机制,用于防止电流异常增大对电路或设备造成损坏。当电流超过安全阈值时,保护装置会迅速切断电源,类似电路中的"保险丝"或"自动开关"。

2. 什么情况会触发?

-

短路故障:例如电线相碰,瞬间产生超大电流(可达正常电流的几十倍)。

-

过载:设备超负荷运行(如电机卡死导致电流缓慢上升)。

-

接地故障:电流意外流入大地。

3. 如何实现保护?

保护装置主要分两类:

-

瞬时动作:电流一超标立刻断电(响应速度≤0.005秒),用于应对突发短路。

-

延时动作:

-

定时限:电流超标后固定时间(如0.5秒)断电,避免误动作。

-

反时限:电流越大,断电越快(如100A时0.5秒断电,200A时0.1秒断电),兼顾效率与安全。

-

4. 常用保护设备

-

简单场景:保险丝(电流过大时熔断)、断路器(自动跳闸)。

-

复杂系统:过电流继电器(智能判断电流大小/方向)+ 断路器组合。

-

电子设备:芯片级保护电路(如用MOS管实时限流)。

5. 关键设计原则

-

选择性:仅故障点断电,不影响其他设备(例如:家庭分支电路跳闸时总闸不跳)。

-

灵敏度:能检测微小异常电流(如接地故障)。

-

可靠性:后备保护机制(前级失效时后级补上)。

6. 实际应用场景

-

电力系统:三段式保护(瞬时+定时+反时限组合)确保电网安全。

-

工业设备:电机过载时分级报警或停机。

-

家用电器:充电器内置过流保护芯片防短路。

总结

过电流保护本质是 "电流保镖":

实时监控电流大小;

发现异常时按"轻重缓急"断电(瞬间断、延时断或电流越大断得越快);

目标是最小化故障影响,保护设备和人身安全

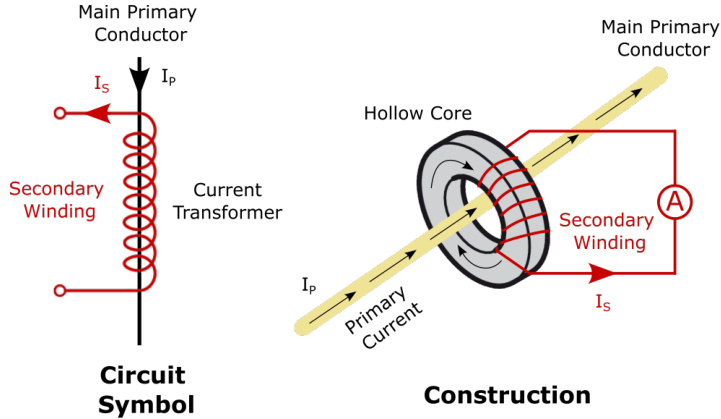

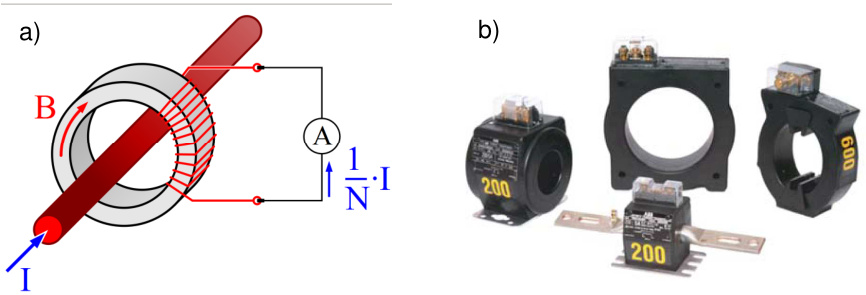

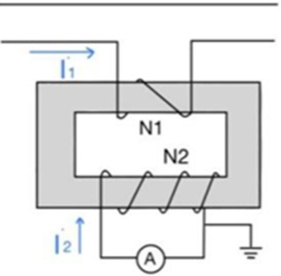

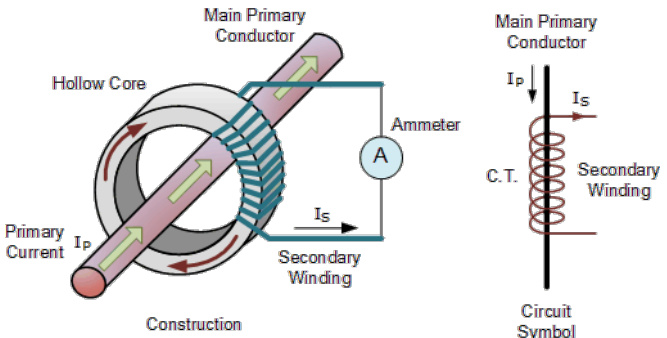

9.电流互感器

是一种用于电力系统的特殊设备,主要作用是将高压线路中的大电流按比例转换为安全的小电流,便于测量和保护设备。通俗来说,它就像一个“电流缩小器”,既能降低电流数值,又能隔离高压危险,保障人员和设备的安全。

结构和工作原理

-

基本结构:

电流互感器由铁芯、一次绕组(初级线圈)和二次绕组(次级线圈)构成(图3、图2.1a)。

-

一次绕组:匝数少,直接串联在需要测量的大电流线路中,承载全部被测电流。

-

二次绕组:匝数多,连接到仪表或保护装置,输出缩小后的电流(通常为5A或1A)。

-

-

工作原理:

基于电磁感应(类似变压器)。当大电流(IPIP)通过一次绕组时,铁芯中产生交变磁场,进而在二次绕组中感应出小电流(ISIS)。两者的比例由绕组匝数比决定(IS=IP×N1/N2IS=IP×N1/N2)。例如,若一次侧1匝、二次侧100匝,电流会缩小为原来的1/100。

关键特点

-

安全隔离:二次侧与高压电路完全隔离,避免直接接触危险电压。

-

强制闭合回路:二次侧必须始终连接仪表或短接,若开路会产生高压,可能损坏设备或引发触电。

-

误差控制:受铁芯材料、负载等因素影响,存在比值差和相位差,需定期校准。

应用场景

-

测量:如电表、电流表等,将难以直接测量的大电流转换为标准小电流。

-

保护:为继电保护装置提供信号,在故障时快速切断电路。

-

标准化:统一输出5A或1A电流,使仪表设计更简单、通用。

示例说明

假设一条高压线路的电流为1000A,使用匝数比为1:200的电流互感器后,二次侧输出的电流仅为5A(1000÷200=51000÷200=5)。这样,普通仪表就能安全测量,且无需接触高压部分。

注意事项

-

禁止开路:拆卸二次侧设备前必须先短接绕组,防止高压危险。

-

匹配负载:若连接的仪表阻抗过大,可能导致测量误差。

总结来说,电流互感器是电力系统中不可或缺的“安全桥梁”,通过电磁转换实现大电流的便捷测量,同时保护人员和设备安全。

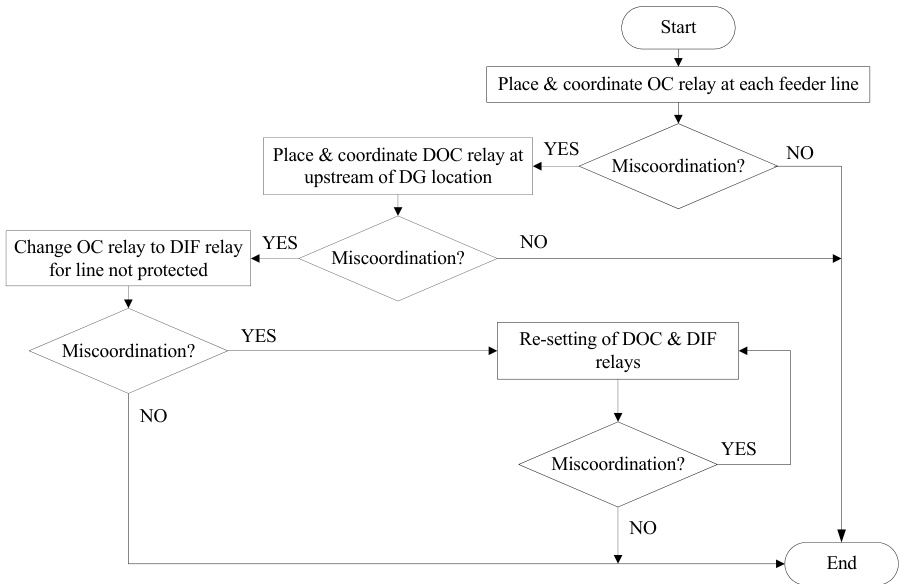

13.继电器,继电器协作方案

可靠性、选择性、灵敏度和速度,这是电力系统保护的核心要求。以下结合证据详细说明:

-

可靠性

保护继电器的可靠性指其正确工作的概率,同时避免错误动作。例如,提到,维护不当或过时技术可能导致继电器误操作,进而引发系统故障。强调,保护继电器的可靠性包括两个方面:安全性(无故障时不误动)和可靠性(故障时能正常动作)。此外,指出,保护继电器的设计需考虑人员和物资安全,确保在故障时能正确隔离故障区域。 -

选择性

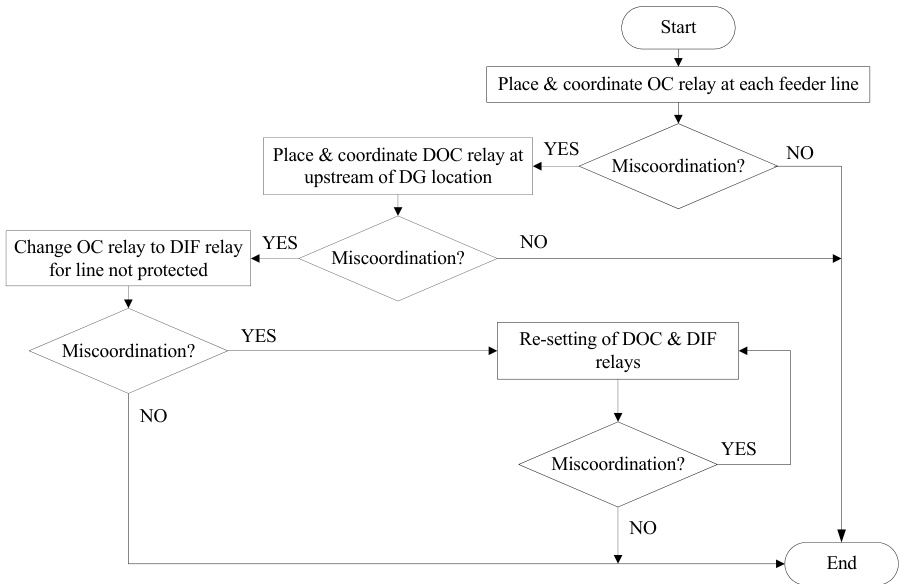

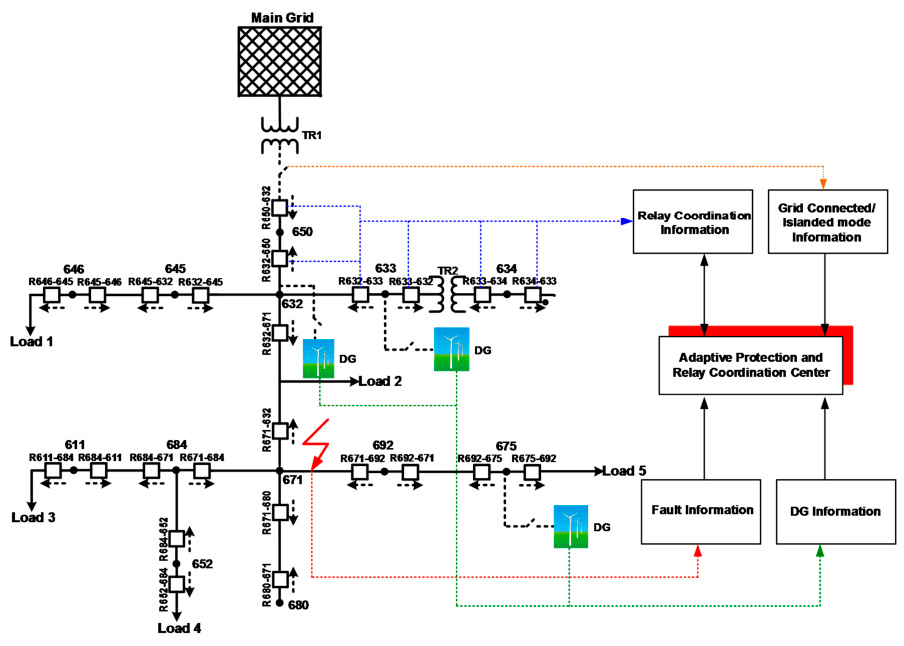

选择性要求继电器仅在故障发生时动作,且优先断开离故障最近的断路器,避免影响健康区域。的流程图展示了从OC继电器到DOC和DIF继电器的协调调整,通过层级设置确保选择性。提到,选择性通过拾取设定(高于最小负载电流)和时间拨盘设定(主保护快速动作)实现。也明确指出,继电器需在主保护区内快速动作,后备保护延迟动作。

3. 灵敏度

灵敏度指继电器对故障电流的检测能力。提到,保护灵敏度评估主继电器保护区域外的故障隔离能力,通过拾取设定值的合理设置(低于正常故障电流)实现。进一步说明,灵敏度通过拾取设定的下限值(如最小故障电流乘以系数)确保继电器能检测微小故障电流。

-

速度

速度要求继电器在检测到故障后快速动作。提到,主保护需以极快的速度隔离故障,而备用保护则需在协调时间内动作。指出,时间拨盘设定需确保主保护快速动作,并通过协调时间间隔(CTI)避免同时断开健康线路。也强调,继电器应快速动作以避免系统过载。

总结

继电气协调方案通过优化继电器的设置(如时间拨盘、拾取电流、动作曲线等)和算法(如遗传算法、粒子群优化),确保继电器在可靠性、选择性、灵敏度和速度方面满足要求。例如,和明确指出,这四个特性是保护继电器设计和协调的核心目标。此外,动态分析和智能算法(如)的应用进一步提升了保护系统的适应性和效率。

继电器协调方案是电力系统中用于确保故障时快速、准确切断故障区域并保护非故障区域的关键技术。通俗来说,它就像一个“故障隔离系统”,通过合理设置继电器的动作时间,确保在发生故障时,离故障点最近的继电器优先跳闸,而更远的继电器随后动作,从而避免非故障区域的电力中断。以下是其核心原理和步骤:

1. 故障识别与定位

-

检测故障:当电网中某处发生短路、过载等故障时,系统会通过继电器检测到异常电流或电压。

-

定位故障点:通过分析电流、电压等参数,确定故障的具体位置(如图12中的恒定延迟或过电流距离设置)。

2. 确定跳闸顺序

- 近端优先:离故障点最近的继电器(主继电器)首先动作,切断故障电流;稍远的继电器(备用继电器)随后动作,确保非故障区域的电力供应不受影响。

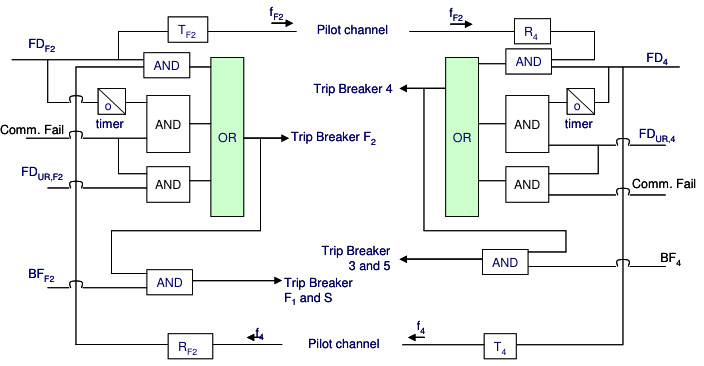

-

逻辑协调:通过逻辑门(如AND、OR)和时间延迟(TMS)控制继电器的跳闸顺序,避免误动作。

3. 动态调整与优化

-

自适应协调:根据电网运行模式(如主电网与分布式电源并网)动态调整继电器设置,适应不同工况(如孤岛模式)。

-

优化算法:使用粒子群优化(PSO)、遗传算法(GA)等智能算法,优化继电器的动作时间曲线,减少断路时间。例如,新方法可能将断路时间从17.8秒缩短至8.3秒。

4. 处理复杂场景

-

分布式电源(DG)的影响:当分布式电源接入电网时,传统协调方法可能失效。改进方案通过增加前向/后向继电器,或调整故障电流限制,确保协调性。

-

无通信协调:在通信中断时,继电器仍能通过本地逻辑(如母线断路器状态)独立协调动作。

总结

继电器协调方案的核心是通过科学的设置和动态调整,确保故障时“最近的继电器先跳闸,远的继电器后跳闸”,从而实现高效、安全的电力系统保护。随着分布式电源的普及,协调方案正朝着自适应、智能化方向发展,以应对复杂网络结构带来的挑战。

数字继电器的内部原理可以概括为:通过传感器采集电力信号 → 微处理器处理并分析信号 → 逻辑判断后输出控制信号。其核心在于电子信号处理的精确性和灵活性,而非依赖机械运动。

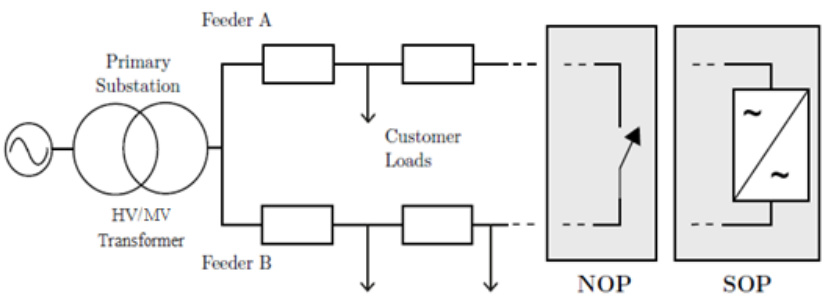

14.有源配电网络

有源配电网络可以理解为"能自主调节电力流动的智能配电系统"。

传统配电网络像单向流动的河流,电能从发电厂流向用户;而有源配电网更像一个带有多条支流的活水系统,每个支流都可以自主调节水流方向和流量。具体来说:

-

核心特征是接入了分布式电源(如太阳能板、风力发电机)、储能设备和电动汽车等"能发电"的单元,使电能可以双向流动。比如你家屋顶的光伏板白天发电时,多余电能可以反向输送给电网。

-

智能调控能力体现在它能实时监测电压、频率等参数,像交通指挥中心一样协调各种电源和负荷。例如当某个区域电压过高时,系统会自动调节分布式电源出力或储能设备充放电来稳定电压。

-

与传统电网的差异对比明显:无源配电网像单车道公路,电力只能单向传输;有源配电网则像立体交通枢纽,支持电能多向流动和灵活调度。的图示显示,有源配电网(SOP)比无源配电网(NOP)多出主动电源控制模块。

-

带来的好处包括提高供电可靠性(即使主网故障,本地电源仍可供电)、提升新能源消纳能力(通过储能调节风光发电波动),以及降低线路损耗(就近供电减少远距离输电)。

-

面临的技术挑战主要是管理复杂性增加:需要处理新能源发电的随机性(如阴天光伏出力突降)、防止"孤岛效应"(停电时分布式电源意外独立运行),以及保障电能质量(抑制电压波动和谐波)。

当前我国正在大力推进这类智能电网建设,通过数字化技术(如云监测平台、智能终端)解决上述难题,为新能源大规模接入提供基础设施支撑。

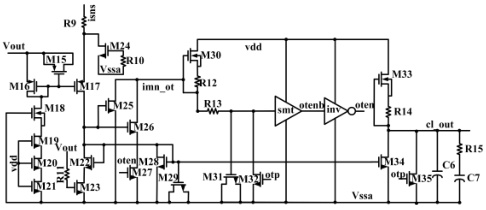

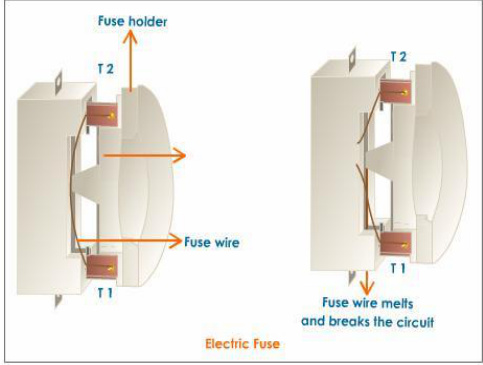

15.熔断器

是一种简单但非常重要的电路保护装置,它的作用类似于电路中的"安全阀"。当电流超过规定值并持续一定时间后,熔断器会自动熔断,切断电路,防止设备损坏或引发火灾。以下是通俗易懂的解释:

-

工作原理

熔断器内部有一根特制的金属丝(称为熔体),当电流过大时(比如发生短路或设备过载),金属丝会因自身发热而熔化断开,就像高温烧断的保险丝一样。这个过程通常只需要几毫秒到几秒,能快速切断危险的电流。

-

基本结构

主要由三部分组成:

- 熔体:负责熔断的核心部件,材料常用银、铜或合金

- 外壳:绝缘保护结构,常见陶瓷或塑料材质

- 触点:连接电路的两端

例如家里常见的保险丝,就是最简单的熔断器形态。

- 核心作用

- 过电流保护:当电流超过设备承受能力时及时切断

- 短路防护:防止电路短路引发火灾

- 设备保护:避免贵重电器(如空调、汽车ECU)被烧毁

16.融合反时限继电器与熔断器的协同优化

可以理解为让这两个保护装置像"默契搭档"一样分工合作,既避免抢着动作,又能快速切断故障。具体原理如下:

-

分工逻辑

熔断器像"快速反应部队",在电流较小但持续时间长的故障中优先熔断(例如小电流短路或过载)。而反时限继电器像"精确打击部队",在电流更大的故障中快速动作(例如严重短路),其动作时间会随电流增大自动缩短。两者的时间-电流特性曲线需要错开,就像错峰出行一样,避免同时动作。

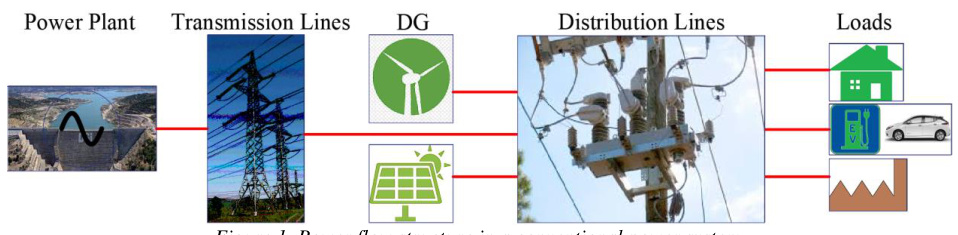

电力系统分析知识

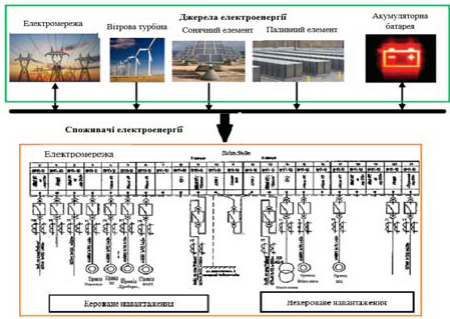

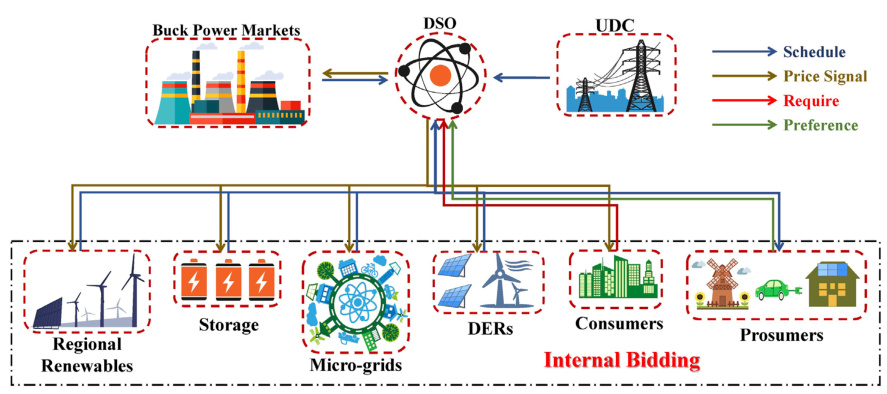

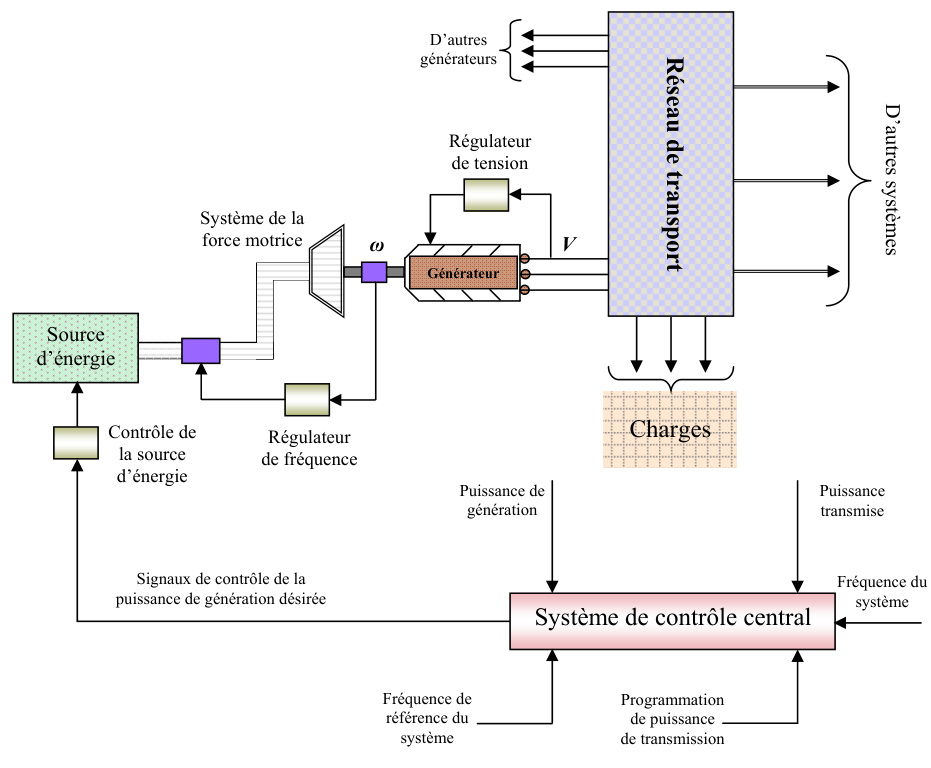

电力系统的核心结构为“发电—输电—配电—负荷”,辅以控制保护、分布式能源和互联机制。随着技术进步,系统逐渐向智能化、去中心化发展,整合更多可再生能源和用户参与。

发电部分

发电是电力系统的起点,包括传统发电厂(如燃煤、水电、核能)和可再生能源设施(如风力涡轮机、太阳能电池板等)。发电厂通过机械能、化学能或热能转化为电能,并通过升压变压器将电压提高以便远距离传输。分布式发电(DG)如风力和太阳能直接接入配电线路,作为补充电源。

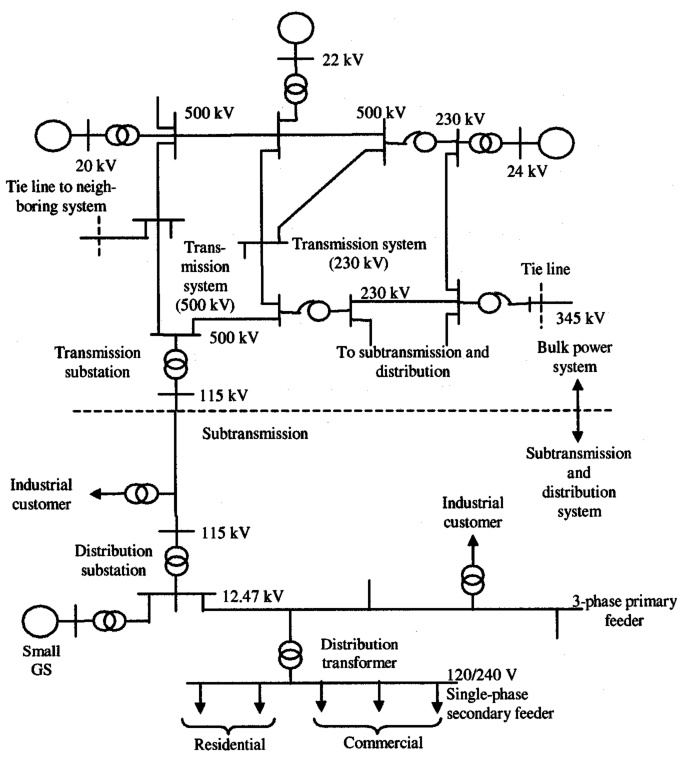

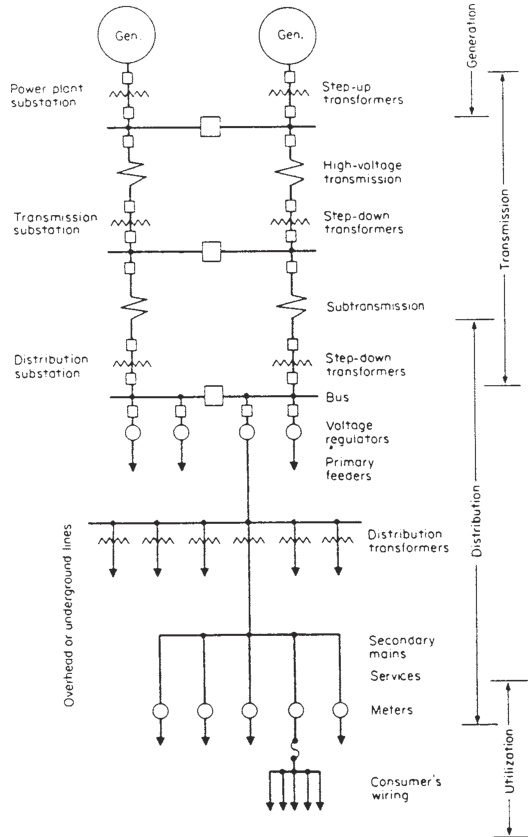

2. 输电系统

输电系统通过高压(HV)或超高压(EHV)线路(如380 kV、230 kV)将电力从发电厂远距离输送至负荷中心。输电网络包括输电线路、升压/降压变电站以及联络线(用于区域电网互联)。例如,500 kV输电线路连接发电厂与区域变电站,再通过次输电系统(如115 kV)分配到工业用户。

3. 配电系统

配电系统将输电系统的高压电降压为中低压(如12.47 kV、380 V),通过配电线路、变压器和次级馈线分配到终端用户(住宅、商业、工业)。配电变电站和电压调节器确保电压稳定。

4. 负荷部分

负荷是电力的最终使用者,包括家庭电器、电动汽车、工业设备等。负荷需求的变化要求电力系统具备动态调节能力。

5. 辅助设施与控制保护系统

-

变压器:用于电压等级的转换,如升压(发电端)和降压(配电端)。

-

保护装置:如断路器、继电保护设备,用于隔离故障并保障系统安全。

-

控制系统:包括电压调节器、频率同步装置和智能调度中心(如DSO),通过实时监控维持系统稳定。

6. 分布式能源与储能

现代电力系统逐渐集成分布式能源资源(DERs),如屋顶光伏、储能电池和微电网,增强灵活性和可靠性。储能系统可平衡供需波动,提高可再生能源利用率。

额定电压决定“电的压力”,额定频率决定“电的节奏” ,两者共同保障电力系统的安全高效运行。

指电网交流电每秒周期性变化的次数。全球主要有两种标准:

- 50Hz:中国、欧洲、非洲等多数地区使用。

- 60Hz:北美、日本等地区使用

低压系统:家庭用电一般为220V(有效值)或380V(线电压),例如中国、欧洲等

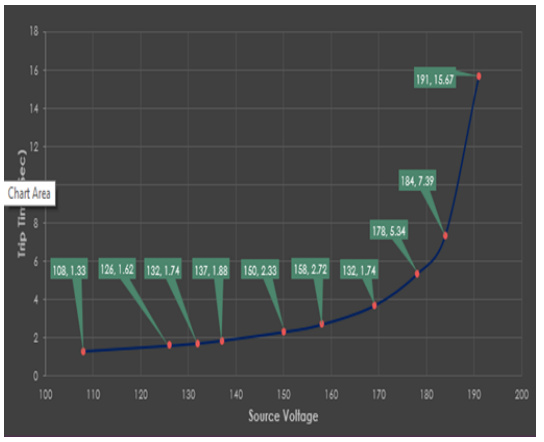

17.反时限欠电压保护

是一种电力系统保护机制,其核心特点是: 当电压低于设定阈值时,保护装置的动作时间随电压降低的程度而动态缩短(电压越低,动作越快)。以下是通俗解释和关键点:

1. 基本原理(结合证据说明):

-

欠电压保护:当电网电压异常降低(如设备故障、短路或负荷突变),可能损坏电动机等设备。此时保护装置检测到电压低于预设值(如额定电压的80%)即触发保护动作,切断电源。

-

反时限特性:动作时间与电压偏离程度成反比。例如:

-

电压轻微降低(如180V)时,保护延迟较久(如5秒),避免误动作。

-

电压严重降低(如110V)时,保护瞬间动作(如0.2秒),快速隔离故障。

图表显示:110V时动作时间1.33秒,180V时延迟至5.34秒,验证了"电压越低、动作越快"的特性。

2. 为什么需要反时限?

-

避免越级跳闸:在电网多级保护中,反时限特性确保离故障点最近的保护先动作,防止大面积停电。例如煤矿电网中通过选择不同反时限曲线实现选择性保护。

-

保护敏感设备:电动机在欠压下易过热烧毁,反时限机制在严重欠压时快速切断电源,轻微欠压则允许短时运行。

-

适应复杂故障:光伏电网等场景中,传统保护可能失效,反时限欠电压保护通过电压变化程度精准定位故障点。

3. 实际应用场景:

-

电动机保护:如抽油机、水泵等设备,欠压时按反时限曲线停机,防止堵转损坏。

-

家庭/商业用电:基于Arduino的IDMT继电器在电压异常时动态调整跳闸时间,保护家电安全。

-

飞机/船舶电力系统:Z-SSCB(固态断路器)采用反时限欠电压保护,确保270V直流系统在240V欠压时4秒内切断故障。

4. 与传统保护的区别:

|

保护类型 |

动作特点 |

局限性 |

|---|---|---|

|

定时限欠电压保护 |

固定延迟时间(如低于阈值统一延时2秒) |

无法区分故障严重程度 |

|

反时限欠电压保护 |

时间随电压降低指数级缩短 |

更精准,适应复杂电网环境 |

总结:

反时限欠电压保护如同"智能保险丝":电压越低,它的反应越快。比如家里电压突然降到110V(严重异常),它会在1秒内断电;若只是短暂降到180V(轻微异常),则会多等几秒观察是否恢复,避免频繁跳闸。这种动态响应既保护设备,又减少误动作,是现代电网的关键保护技术之一

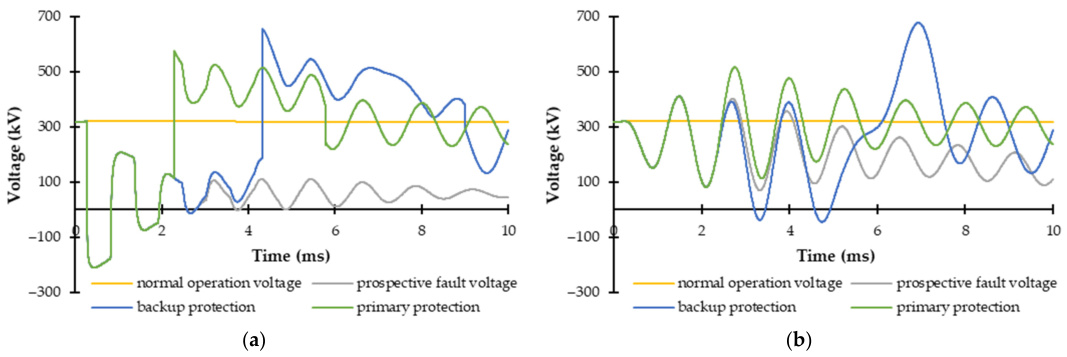

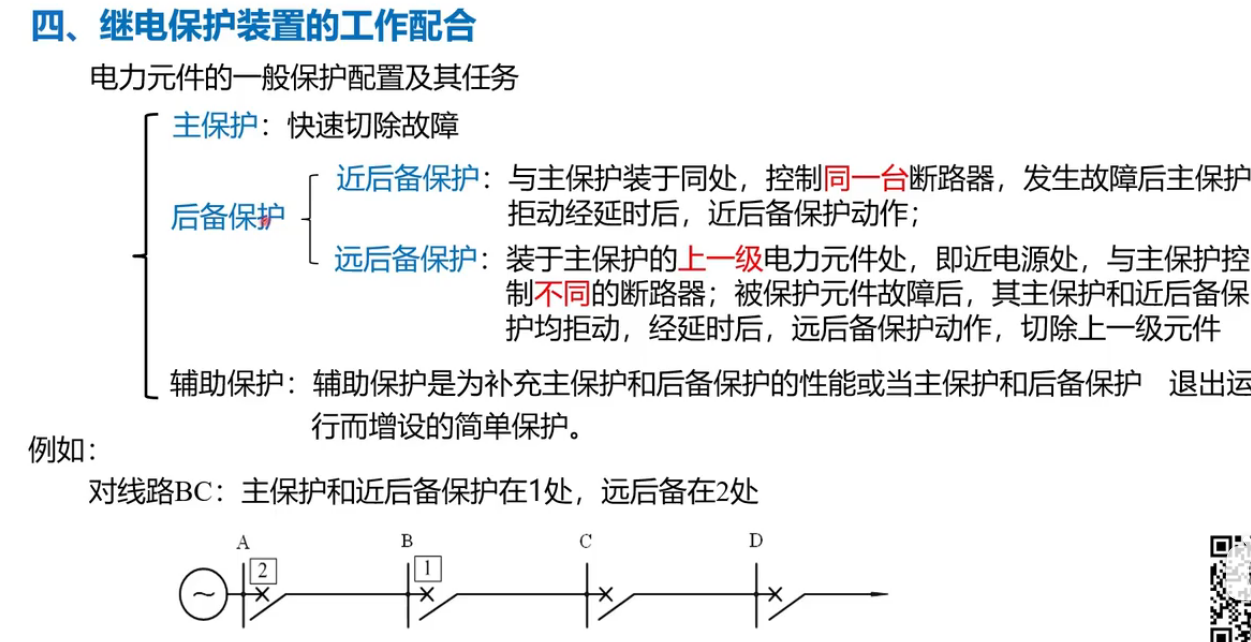

18.主保护(主备保护)和后备保护

主保护(主备保护)

-

定义与作用

-

主保护是电力系统中首要的、最快的故障切除机制,针对被保护设备(如变压器、线路等)自身的故障设计,要求以最短时间(毫秒级)隔离故障,最大限度减少设备损坏和系统影响 。

-

例如:差动保护(变压器内部故障)、高频纵联保护(线路故障)等,能精准定位故障点并快速动作 。

-

-

特点

-

快速性:动作时间极短,通常无延时 。

-

选择性:仅切除故障元件,不影响其他设备运行 。

-

双重化配置:超高压系统中常设置两套独立的主保护,互为备用,提高可靠性(如双重化差动保护)。

-

后备保护

-

定义与作用

-

后备保护是主保护的补充,当主保护失效、断路器拒动或故障范围超出主保护范围时启动,作为"第二道防线" 。

-

例如:过电流保护、距离保护等,通过延时动作(秒级)实现跨区域故障的冗余保护 。

-

-

分类与特点

-

近后备:同一设备处配置,主保护失效时由本设备的后备保护动作(如变压器后备过流保护)。

-

远后备:由相邻设备的保护兼任,当故障点主保护失效时,由上游或下游的后备保护延时切除(如线路距离保护Ⅱ、Ⅲ段)。

-

延迟性:需等待主保护动作时限结束才启动,防止误动 。

-

简化趋势:因传统后备保护整定复杂、动作慢,现代系统倾向"强化主保护,简化后备保护"(如微电网集中式保护)。

-

通俗比喻

-

主保护:像家中的总电闸,一旦短路立刻跳闸,快速保护电器安全。

-

后备保护:像备用保险丝或邻居家的电闸——若总闸坏了,保险丝熔断(近后备)或邻居电闸跳闸(远后备)也能切断电源,但反应较慢 。

关键区别

|

特性 |

主保护 |

后备保护 |

|---|---|---|

|

动作速度 |

毫秒级(最快) |

秒级(有延时) |

|

保护范围 |

仅限本设备 |

本设备及相邻区域 |

|

配置目的 |

首选快速切除 |

冗余备份,防主保护失效 |

|

典型例子 |

差动保护、高频纵联保护 |

过流保护、距离保护Ⅱ/Ⅲ段 |

补充说明

-

矛盾点:指出,某些场景下(如高阻抗变压器),主备保护共用电流回路,若主保护回路故障,后备保护也会失效,因此建议主保护双重化并淡化后备保护 。

-

新技术:广域保护(如)利用全网信息优化后备保护,减少延时和误动风险 。

综上,主保护是"快速精准的急救员",后备保护是"兜底的安全网",两者协作确保电力系统安全 。

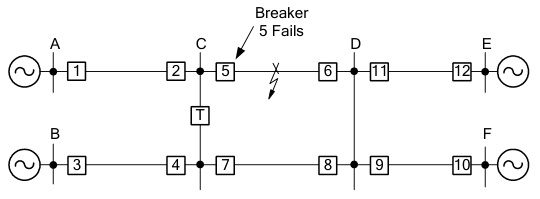

电力系统继电保护的知识

第一章“绪论”

电力系统继电保护的作用

-

切除故障元件 :短路故障时,继电保护装置自动、迅速、有选择性地将故障元件切除,防止故障扩大,减少对设备和系统的损害。

-

反应不正常运行状态 :当电气元件出现过负荷、功率缺额、过电压等不正常运行状态时,继电保护装置根据运行条件发出信号、减负荷或跳闸,避免设备进一步受损和系统稳定破坏。

继电保护的基本原理和保护装置的组成

-

基本原理 :利用系统正常运行与发生故障或不正常运行状态之间的差别,如电流增大、电压降低、测量阻抗变化等,构成不同原理的继电保护,如过电流保护、低电压保护、距离保护等。还可利用电气元件内部故障与外部故障时两侧电流相位或功率方向的差别,构成差动原理的保护。

-

保护装置组成 :由测量部分、逻辑部分和执行部分组成。测量部分测量电气量并与整定值比较;逻辑部分根据测量部分输出信号进行逻辑判断;执行部分根据逻辑部分输出信号发出跳闸命令或信号。

继电保护的基本要求

-

选择性 :要求保护装置仅切除故障元件,最大限度缩小停电范围。上下级保护间需满足选择性要求,一般通过阶梯形时限特性实现。

-

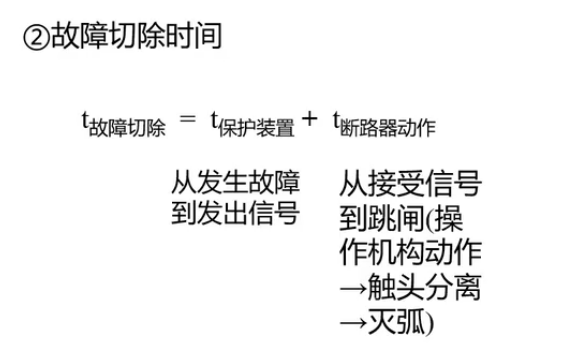

速动性 :快速切除故障可提高系统稳定性,减少设备损坏和用户受影响程度。不同故障对切除时间要求不同,如高压输电线路故障、特高压线路过电压持续时间限制等。

-

灵敏性 :指保护装置对其保护范围内发生故障或不正常运行状态的反应能力。灵敏性用灵敏系数衡量,与被保护元件和系统参数、运行方式有关。

-

可靠性 :要求保护装置在规定范围内故障时不拒动,在不该动作时不失动。可靠性取决于装置质量、运行维护水平等。

第三章电网的相间电流、电压保护和方向性相间电流、电压保护

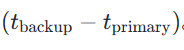

20.最小化协调时间间隔(CTI)误差总和

1. CTI的定义与作用

-

协调时间间隔(CTI) 是主继电器与备用继电器动作时间之间的最小时间差。其作用是确保当故障发生时:

-

主继电器优先动作清除故障;

-

若主继电器失效,备用继电器在延迟 时间后动作,避免两者同时动作导致的误操作或选择性丧失。

-

典型预设值为 0.3秒(如所述),范围通常在 0.2–0.5秒。

-

2. CTI误差的含义

-

实际CTI:主备继电器实际动作时间差 。

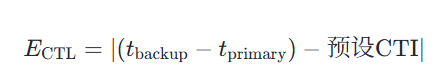

-

CTI误差:实际CTI与预设CTI(如0.3秒)的偏差,即:

-

-

例如,若预设CTI=0.3秒,而实际时间差为0.4秒,则误差为0.1秒

CTI(Coordination Time Interval,协调时间间隔)和MCT(Minimum Coordination Time,最小协调时间)是电力系统中用于保护装置协调动作的两个重要概念。它们的主要区别如下:

CTI(协调时间间隔)

-

定义:CTI 是指主保护和后备保护之间的动作时间差。它是一个动态的值,可以根据系统的具体情况进行调整。

-

计算公式:CTI=tb−tp 其中,tp 是主保护的运行时间,tb 是后备保护的运行时间。

-

作用:CTI 用于确保在故障发生时,主保护装置能够优先动作,从而减少故障对系统的冲击。如果主保护未能动作,后备保护将在 CTI 之后动作。

MCT(最小协调时间)

-

定义:MCT 是指在任何情况下,主保护和后备保护之间必须保持的最小时间差。它是一个预设的固定值,用于确保保护装置之间的协调动作。

-

作用:MCT 确保了在最不利的情况下,主保护和后备保护之间仍能保持一定的时间差,从而避免保护装置的误动作或拒动作。

-

示例:在图中提到的示例中,MCT 被设定为 0.2 秒。

总结

-

CTI 是一个动态的时间差,可以根据实际情况进行调整,以确保主保护优先动作。

-

MCT 是一个固定的最小时间差,用于确保在任何情况下保护装置之间的协调动作。

通过合理设置 CTI 和 MCT,可以有效地协调电力系统中主保护和后备保护的动作,提高系统的可靠性和安全性。

CTI的动态调整必须满足 CTI≥MCT。

22.相导体在电缆整体结构中的位置与角色,电缆的横向故障

要理解横向故障(如相导体与屏蔽层间的击穿),必须将相导体置于电缆的完整结构中。

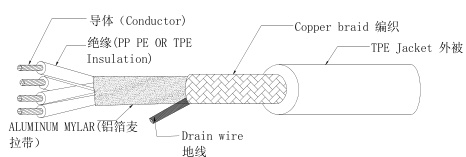

电缆是一个多层系统,相导体是内层核心,外层包括绝缘层、屏蔽层和护套。

电缆截面图提供了清晰视觉:从内到外依次为“Phase Conductor(相导体)→ Insulation(绝缘层)→ Earth Conductor(地导体或屏蔽层)→ Outer Sheath(外层护套)” 。

- 核心层:相导体:作为最内层,直接承载电流。在三相电缆中,通常有三根独立的相导体(每根对应一相),包裹在各自的绝缘层内。 的图片同样标注“导体(Conductor)”为最内层,负责“传输电流” 。

- 绝缘层(Insulation) :紧贴相导体,由材料如PVC、PE或XLPE制成,防止电流泄漏。 定义其“用于保护相导体并防止电流泄漏” 。绝缘层的完整性是关键——如果破损(如机械损伤或老化),会导致相导体间或相导体与屏蔽层间短路,即横向故障。

- 屏蔽层(Shielding Layer) :通常为金属箔或编织层(如铝箔或铜编织),用于电磁屏蔽和接地。 称其为“Earth Conductor”,提供一个“低阻抗路径,以减少电磁干扰并确保安全” 。在横向故障中,屏蔽层是短路路径的一部分(如相导体与屏蔽层击穿)。

- 护套(Outer Sheath) :最外层,保护电缆免受物理和环境损伤。 提到“TPE外被”用于“耐用性和安全性” 。

相导体——电缆的“生命线”与故障核心

相导体是电缆中传输电力的核心导体,通常由铜或铝制成,结构上分为单股实心或多股绞合形式,在三相系统中对应A、B、C各相。其功能是高效承载电流,但绝缘层一旦击穿,就会引发横向故障(如相导体间或相导体与屏蔽层间的短路)。基于您的资料,相导体的重要性体现在:

- 定义与功能:直接负责电流传输,是故障的起始点 。

- 结构与材料:绞合设计提升可靠性,铜和铝平衡性能与成本 。

- 在电缆中位置:作为最内层,与绝缘层、屏蔽层共同构成安全系统 。

- 故障关联:导体设计不当或材料缺陷可加剧绝缘击穿风险 。

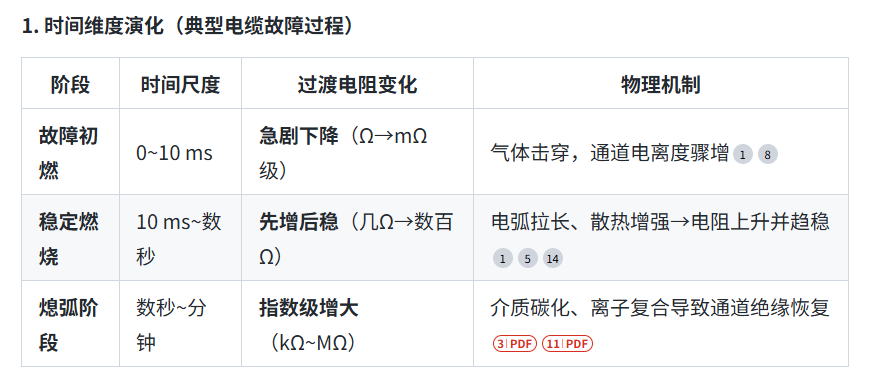

23.过渡电阻的物理本质:故障电流通道的“阻抗屏障”

在电缆故障中, 过渡电阻(Transition Resistance) 是短路电流流经非金属性路径时遇到的等效电阻。当绝缘击穿形成电弧通道(如相导体对屏蔽层击穿),该通道并非理想导体,而是由 电离气体、碳化物质、接触点氧化层等混合介质构成,其电阻特性可等效为“过渡电阻”

- 构成要素(依故障类型而异):

- 相间短路:以 电弧电阻为主(占比>90%),源于高温电离气体的非线性导电特性。

- 接地短路:包含 电弧电阻 + 接地体接触电阻 + 杆塔/屏蔽层接地电阻(如电缆金属护层接地不良时,后者占比显著)。

- 与相关术语的区分:

- 电弧电阻:仅指电弧等离子体的电阻,是过渡电阻的子集。

- 故障电阻:广义涵盖所有故障路径电阻,与过渡电阻常混用,但过渡电阻特指 “瞬态非金属路径”电阻。

过渡电阻的时变性直接反映电弧能量演化过程,是故障诊断的关键特征。

- 电弧长度:长度↑ → 电阻↑(如电缆坠地时电弧随摆动拉长)。

- 介质性质:潮湿土壤/树木接触电阻远高于干燥沙地(潮湿草地:数百Ω;干燥沙地:MΩ级)。

- 能量输入:故障电流越大 → 电弧温度越高 → 电离度↑ → 电阻↓。

5504

5504

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?