怎样学好数据分析:真正的数据分析高手,并非掌握多少复杂算法,而是拥有将无序信息转化为有序决策的思维框架。以下8种思维模型,既是对经典方法的重新解构,也是我在实践中验证的思维升级路径。

---

一、维度切割法(原分类思维进阶)

当面对海量数据时,新手常陷入“看山是山”的困境。成熟的解法是:用业务逻辑锻造数据手术刀。某次分析某教育平台用户流失问题时,我尝试跳出传统的活跃度分层,转而用“学习目标明确度×课程参与深度”构建四象限,发现32%的高付费用户流失源于“目标明确但课程匹配度低”——这个被常规分类掩盖的真相,直接推动了课程体系的模块化改造。

建议:分类时问自己三个问题:切割维度是否直击业务痛点?分类结果是否具备行动指导性?是否存在交叉影响未被识别?

---

二、象限博弈论(矩阵思维实战版)

在互联网广告优化中,我曾将“创意吸引力”与“落地页转化力”组合成动态矩阵。发现一个反常识现象:某些“低吸引力高转化”的广告,通过定向投放宝妈群体,ROI反而超过热门创意。这说明:矩阵的价值不在划分本身,而在于揭示维度的动态关系。

关键认知:当两个维度出现矛盾时(如用户增长与成本控制),不要追求绝对平衡,而应寻找阶段性战略重心。正如字节跳动的“大力出奇迹”策略,在特定阶段允许某项指标短期失衡。

---

三、转化链路诊断术

经历多次失败后,我总结出漏斗分析的三大铁律:

1. 颗粒度匹配原则:教育行业的试听课转化漏斗需细化到“打开课件-完成随堂测试-预约正式课”三级,而电商购买漏斗只需“浏览-加购-支付”

2. 断层溯源法:某次发现课程付费环节流失率达68%,深入追踪发现79%流失发生在支付方式选择页——银联卡支付失败率异常

3. 漏斗嫁接术:将用户生命周期漏斗(认知-兴趣-购买-忠诚)与行为漏斗嵌套,识别出高价值用户的“兴趣期”平均触达3.7次内容曝光

---

四、相关性炼金术

曾为某连锁餐饮品牌分析外卖差评原因,Pearson相关系数显示包装质量与差评相关性仅0.12,但通过格兰杰因果检验,发现包装破损率每提升1%,三天后的复购率下降2.3%。这教会我:要像侦探一样挖掘滞后相关性。

操作清单:

- 周常:计算核心指标间的相关系数矩阵

- 月常:开展异常相关性专题研究

- 警惕:永远用业务逻辑过滤数学相关性

---

五、关键因子捕获模型

在供应链优化项目中,我用改进的ABC分析法(引入周转率权重)重构SKU体系,发现占库存35%的C类商品贡献了62%的仓储成本。这印证了:二八法则的本质是提醒我们关注“非对称关系”。

创新应用:

- 客户管理:将投诉频率纳入价值评估

- 内容运营:结合打开率与分享系数筛选爆款因子

---

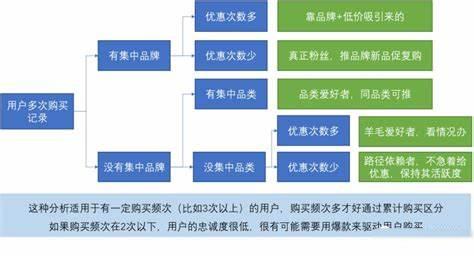

六、决策树思维重构

某次GMV异常波动分析中,我摒弃常规的“用户数×客单价”拆解,转而从流量质量维度切入:

```

GMV下降

├─ 新客质量下降(注册转化率↓15%)

│ └─ 渠道X虚假流量暴增

└─ 老客复购周期延长(7日复购率↓8%)

└─ 竞品618促销截流

```

这启示我们:拆解维度比拆解本身更重要,要像CT扫描般选择最佳观测切面。

---

七、实验主义哲学

主导过327场A/B测试后,我提炼出三个反直觉认知:

1. 有时保留5%的永不改版对照组,比随机分流更有价值

2. 统计显著≠业务显著,某次点击率提升0.3%但引发服务器成本激增

3. 好的实验设计应包含“预期外的观测指标”,如某按钮颜色测试意外发现老年用户留存提升

血泪教训:永远预设第二套分流方案,防止实验组污染。

---

八、数据降维艺术

为某零售企业构建门店健康指数时,我创造性地引入“坪效修正系数”:

`健康指数 = (0.4×日均客流 + 0.3×会员转化率) × ln(1+坪效)/竞品坪效中位数`

这个包含抗干扰设计的指数,成功将管理者的决策效率提升40%。

指数设计三原则:

- 加入时间衰减因子防“数据通胀”

- 设置阈值激活预警机制

- 保留原始数据追溯通道

---

思维进化论:从工具到本能

这些思维模型的价值,不在于记忆本身,而在于培养数据条件反射。当看到满屏数字时,能瞬间调用三种分析框架;当业务方提需求时,能本能判断该用相关性分析还是队列研究。建议从业者:

1. 建立模型卡牌库:给每个模型打标签(适用场景/局限/典型案例)

2. 进行思维碰撞训练:每周用不同模型分析同一组数据

3. 培养数据讲故事能力:用矩阵解释战略选择,用漏斗演示转化瓶颈

真正的数据分析思维,是在混沌中建立秩序,在秩序中发现破局点。正如爱因斯坦所言:“所有科学不过是日常思考的提炼。”或许下一个改变你认知的“灵光一闪”,就藏在这些思维模型的排列组合中。

建议如果是0基础或者想要短期提升能力,系统学习数据分析知识,可以通过报名探潜数据分析课程学习。

6023

6023

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?