上一章我们提出了一个重要原则:越是颠覆性的产品,越要让用户感觉熟悉、上手无门槛。

静态页设计——场景

既然确定了“对话+场景”的双核心思路,接下来的关键是如何将二者无缝融入用户界面。考虑到对话记录页和对话界面相对复杂,今天我们先从场景界面入手。

场景的重要性

场景是项目中经济循环能够成立的重要前提。用户可以自建场景、设置门票,而用户间的“积分”交换只能通过场景内赠礼实现(商家抽取部分收益)。此外,新建场景存续一定时间后需要缴纳“租金”。这套基础商业逻辑让场景在功能和经济层面都具备必要性。

更重要的是,场景界面的设计必须与后续更新兼容。首季更新中,项目将引入基于IP的真实地理区域,并开放线上与线下对应的“认证场景”功能。当元宇宙场景与现实映射时,也许未来我们会习惯在走进一家店铺的同时把分身也移动过来,获得虚拟与现实融合的社交新体验。线上线下消费活动也将互为补充,逐渐打通两个世界的边界。

参考模板的选择

需求明确后,我和开发负责人分别参考了不同模板。他的答案是《BB大侦探》,我的则是B站。

《BB大侦探》中的剧本界面:由于类别较少,此处界面设计过度依赖推荐,不太契合我们希望在场景中实现的效果。

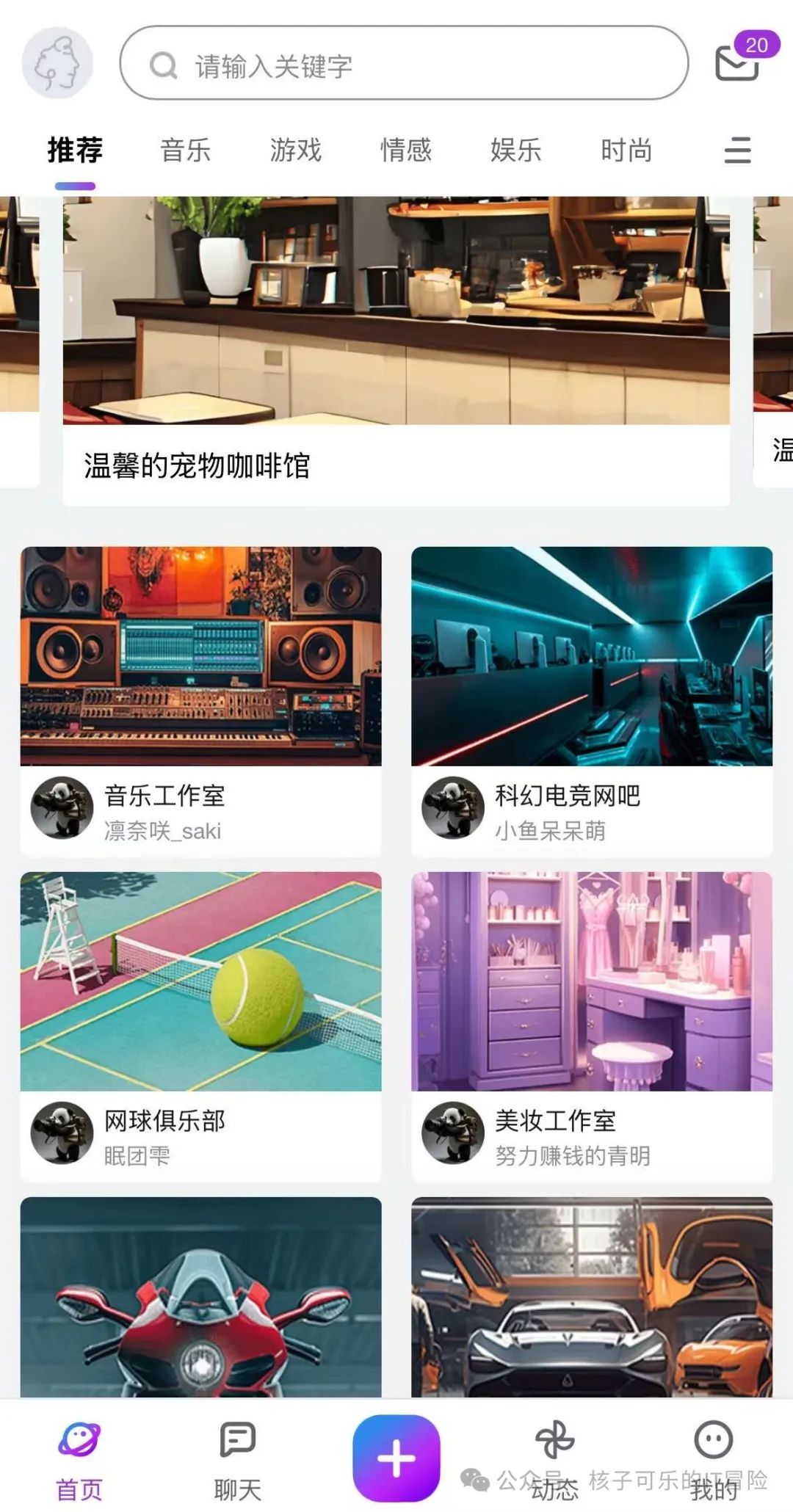

B站首页:承载的信息更多,拥有清晰的分类结构,用户可快速了解场景热度、当前场景内人数等基本信息。

由于“门票”机制的存在,还需要进一步展示场景细节、收藏数、推荐数和用户评价等信息。B站页面设计与我们的需求高度契合。

初稿静态页布局

场景页布局。

场景详情页布局。

场景,到底该怎么发挥作用?

如果场景创建过程过于复杂,多数用户将被排除在创作范围之外,导致缺少免费积分获取途径,影响应用生态的活力。

如果场景创建过程过于简单,高阶用户将难以展现自身创造力。缺乏差异体验的同质化场景大量堆砌,必然致使机制设计无法成立。

因此,我们需要想清楚场景到底怎么发挥作用。它既不能过度干涉对话,又要起到隐性引导、启发话题和烘托气氛的效果。

考虑到这是个“贫困级”项目,初版姑且选择以下三个角度:

(1)环境细节;

(2)氛围设定;

(3)人群特征。

有时候,受限的创作反而更能激发想象力。明确了这三项属性,接下来是如何将它们融入场景创建流程。

场景创建——快选标签加开放式对话

目前尝试的极简分层方案完全基于DS v3实现,以“大学咖啡厅”为例:

早期思路,细节仅供参考。

早期思路,细节仅供参考。

同时,我们也考虑提供开放对话选项,利用大模型的语义优势通过问答获取创作者希望达成的效果,再据此形成场景提示词。

目前场景机制仍在探索当中,上述思路不代表最终成果。但这套粗糙的原型,至少在理论上满足了隐性引导、启发话题和烘托气氛的作用,让不同场景在功能、受众和体验等方面有了比较明确的区分度。

更多难题在前头——双主体下的对话记录页

长久以来,我们习惯了微信等主流社交软件中“真人-真人”的直接对话方式。单一维度下的页面设计也足够简单且成熟。然而,当引入“分身”这个新主体后,展现过往记录并随时开启一段新对话也变得复杂起来。

由于对话须分为“本人-他人分身”、“他人-本人分身”、“本人分身-他人分身”,我们似乎很难设计出简洁明确且符合直觉的对话记录界面。

受篇幅所限,这里留个悬念。感兴趣的朋友不妨在评论区大开脑洞,看看您打算如何解决这个难题。

作为创业直播的第三章,我们初步厘清了场景作用、场景创建和场景收益的解决思路。

欢迎大家与我一道见证这段经历,也期待评论区中的质疑拷打。经历连续三章的严肃讨论,在本周五发布的第四章中咱们暂时放松心情,聊聊怎么制作一段还算能看的宣传片。

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?