以七星的张角小于30°来统计,从公元1年至3000年,七星连珠一共发生39次,其间隔从上百年到三四十年不等,平均77年出现一次。若放宽标准,如张角扩大到10°,在公元前3001年到公元3000年这6000年间,“七星连珠”发生52次。像2025年2月28日前后出现的张角为117°的情况,类似的“宽松版”七星连珠每隔3-5年就可能出现。关于七星连珠出现频率的研究报告

一、引言

(一)研究背景

七星连珠,作为一种神秘而壮丽的天文现象,长久以来吸引着人类的目光。从古代的占星术士到现代的天文学家,都对其投入了大量的关注。在古代,七星连珠常被赋予神秘的寓意,与王朝兴衰、命运转折紧密相连;在现代,它则成为研究太阳系天体运行规律的重要契机。随着天文观测技术的飞速发展,人们对七星连珠的认知不断深入,探究其出现频率不仅满足了大众对天文奇观的好奇,也为天文学研究提供了基础数据,具有重要的科学价值和文化意义。

(二)研究目的

本研究旨在通过系统分析历史观测数据、运用现代天文学理论和模拟技术,精确计算七星连珠的出现频率,并深入剖析影响其频率的因素,纠正常见误解,为公众和科研人员提供关于七星连珠现象全面、准确的认知。

二、七星连珠的定义与标准

(一)传统定义与现代界定差异

在古代,七星连珠主要指肉眼可见的七颗明亮天体(通常包括太阳、月亮、水星、金星、火星、木星、土星)近乎排成直线的现象,其判断多依赖直观视觉感受,缺乏精确的量化标准。而现代天文学对七星连珠的定义更为严谨,通常以太阳系内行星、大卫星(月球)、太阳之中任意七颗星排列在很小的角度上作为判断依据,且对角度有明确量化指标 ,如常用的张角概念。

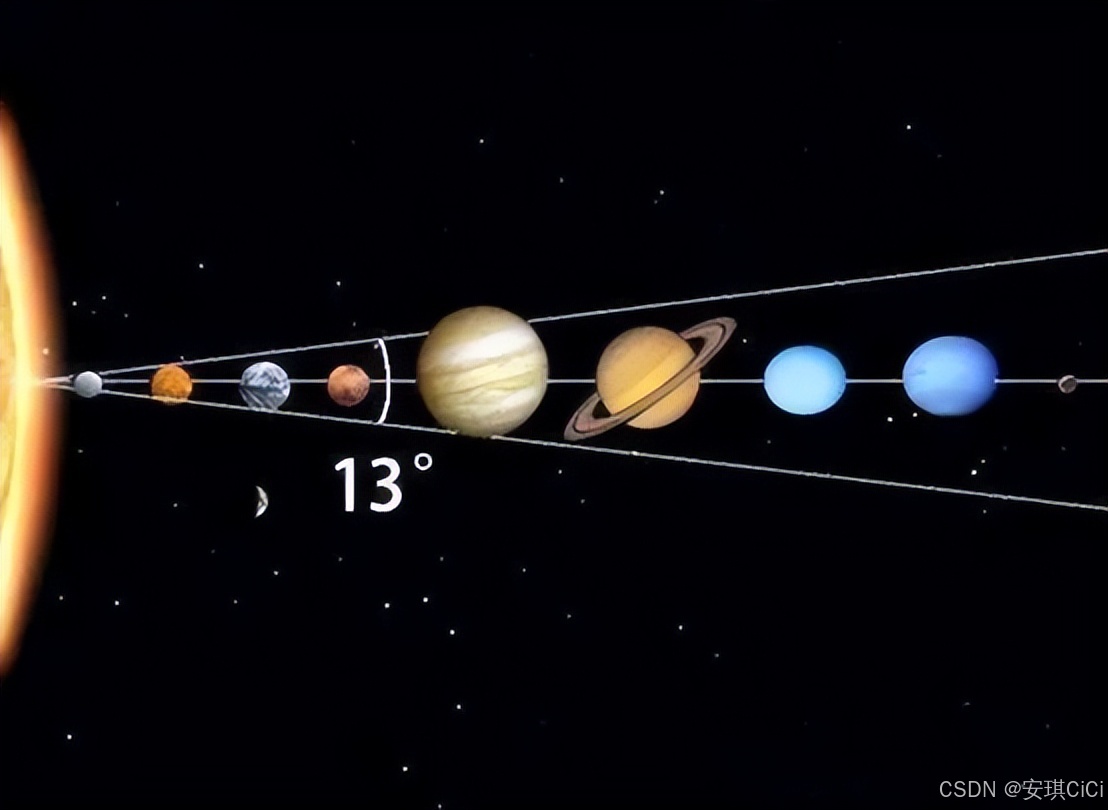

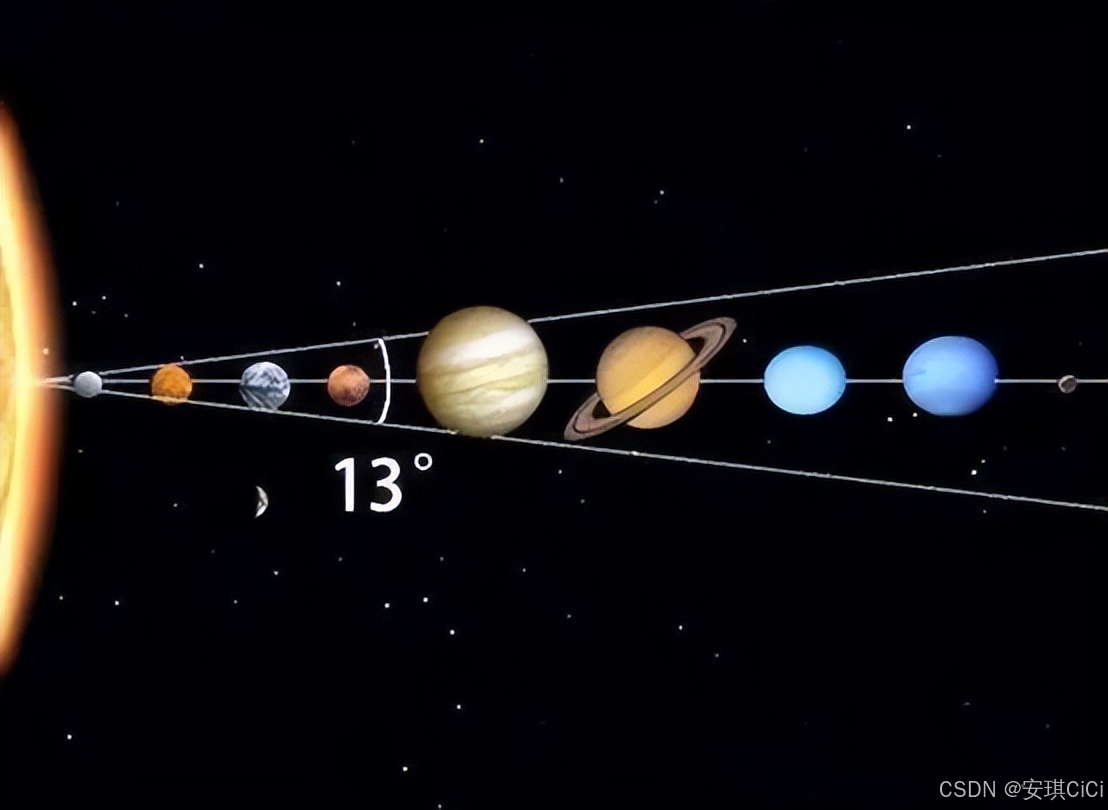

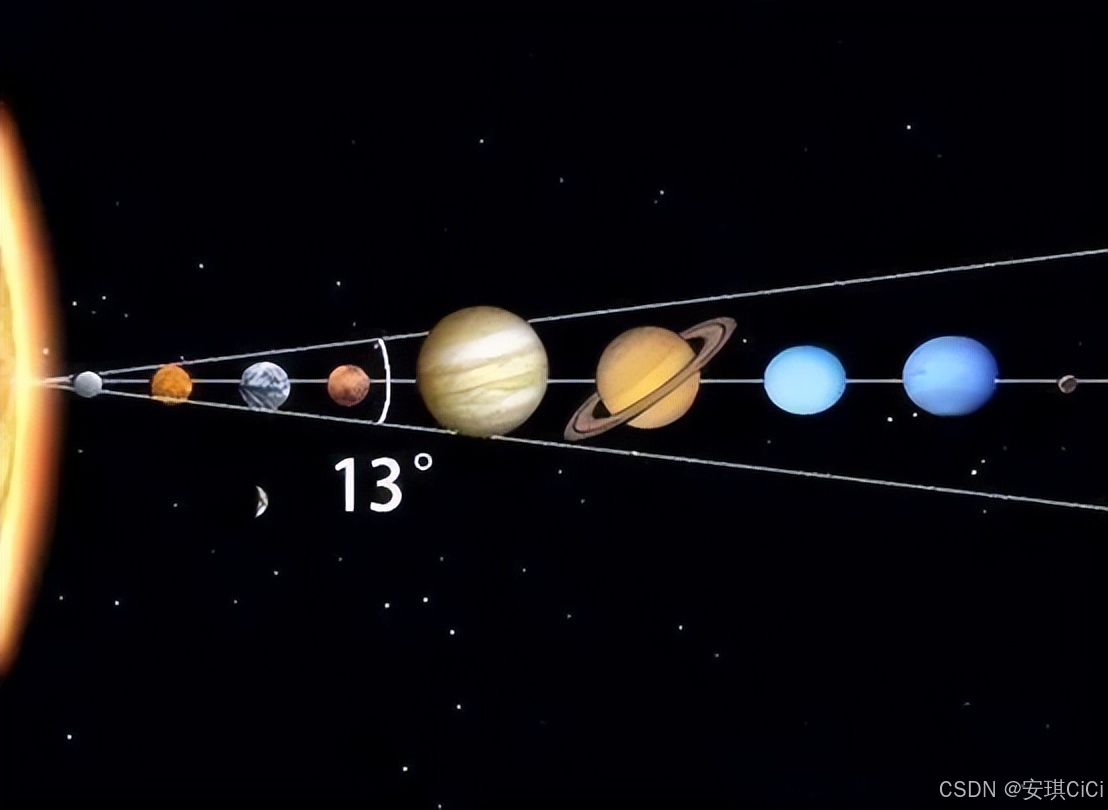

(二)角度量化标准的确定

天文学家一般将行星之间的张角小于30°时称作“七星连珠” 。张角即从地球上观测,七颗行星(或太阳系内其他七颗天体)之间所形成的夹角。此标准的设定综合考虑了天文观测的实际情况与现象的稀有性,小于30°的张角能保证七星连珠现象具有一定的视觉集中效果和科学研究价值。若角度标准过于宽泛,连珠现象将频繁发生,失去其独特性;若标准过严,又会导致观测和研究机会过少。

三、研究方法

(一)历史数据收集与整理

广泛查阅古代天文典籍,如中国的《史记·天官书》《开元占经》,西方的《天文学大成》等,梳理其中关于七星连珠或类似天象的记载,记录发生时间、涉及天体、观测地点等信息。同时,收集近现代天文台、科研机构的观测资料,包括天文望远镜观测数据、卫星探测数据等,确保数据的准确性和完整性。

(二)数学模型与模拟计算

运用天体力学中的轨道计算模型,基于牛顿万有引力定律和开普勒行星运动三大定律,建立太阳系行星运动的数学模型。通过输入各行星的初始位置、速度、轨道参数等数据,利用计算机模拟软件(如Stellarium、Celestia等),模拟长时间尺度(如公元前3001年 - 公元3000年)内行星的运动轨迹,统计不同张角标准下七星连珠的发生次数和时间间隔。

四、七星连珠出现频率的计算结果

(一)不同时间跨度下的频率统计

以七星张角小于30°来统计,从公元1年至3000年,一共发生39次“七星连珠”,平均约77年出现一次 ,但间隔时间波动较大,从三四十年到上百年不等。例如,2000年5月5日与1962年2月5日的七星连珠间隔约38年,与预计在2040年9月9日出现的七星连珠间隔约40年。若将时间跨度拉长至公元前3001年 - 公元3000年,当张角在5°以下时,“七星连珠”发生3次;张角扩大到10°,“七星连珠”有52次 。

(二)频率波动的原因分析

行星公转周期差异:太阳系行星各自以不同的周期绕太阳公转,如水星公转周期约88天、金星约225天、地球365天、火星约687天、木星约11.86年、土星约29.46年、天王星约84年、海王星约165年。这种周期的巨大差异使得行星在轨道上的相对位置不断变化,只有当它们运行到特定阶段,才有可能出现相对位置排成一线的情况,从而形成七星连珠,且因各行星周期无简单整数比关系,导致连珠间隔时间不固定。

轨道共面性与摄动影响:太阳系的行星轨道虽大致在同一平面(黄道面)上,但存在一定的倾角。这种微小的倾角以及行星之间的引力摄动,会对行星的运动轨道产生长期的微小影响,使得行星在运行过程中,其实际位置与理论计算位置存在偏差,进一步增加了七星连珠出现时间的不确定性 。

五、影响七星连珠观测的因素

(一)天气与地理条件

晴朗、少云的天气是观测七星连珠的基础条件,云层会遮挡视线,使观测无法进行。同时,观测地点的地理纬度和海拔高度也会影响观测效果。高海拔地区大气稀薄、透明度高,更有利于观测;低纬度地区能观测到更多的天区,增加了观测到七星连珠的机会。此外,城市光污染会严重干扰天文观测,而远离城市的乡村或荒野地区则能提供更清晰的观测环境。

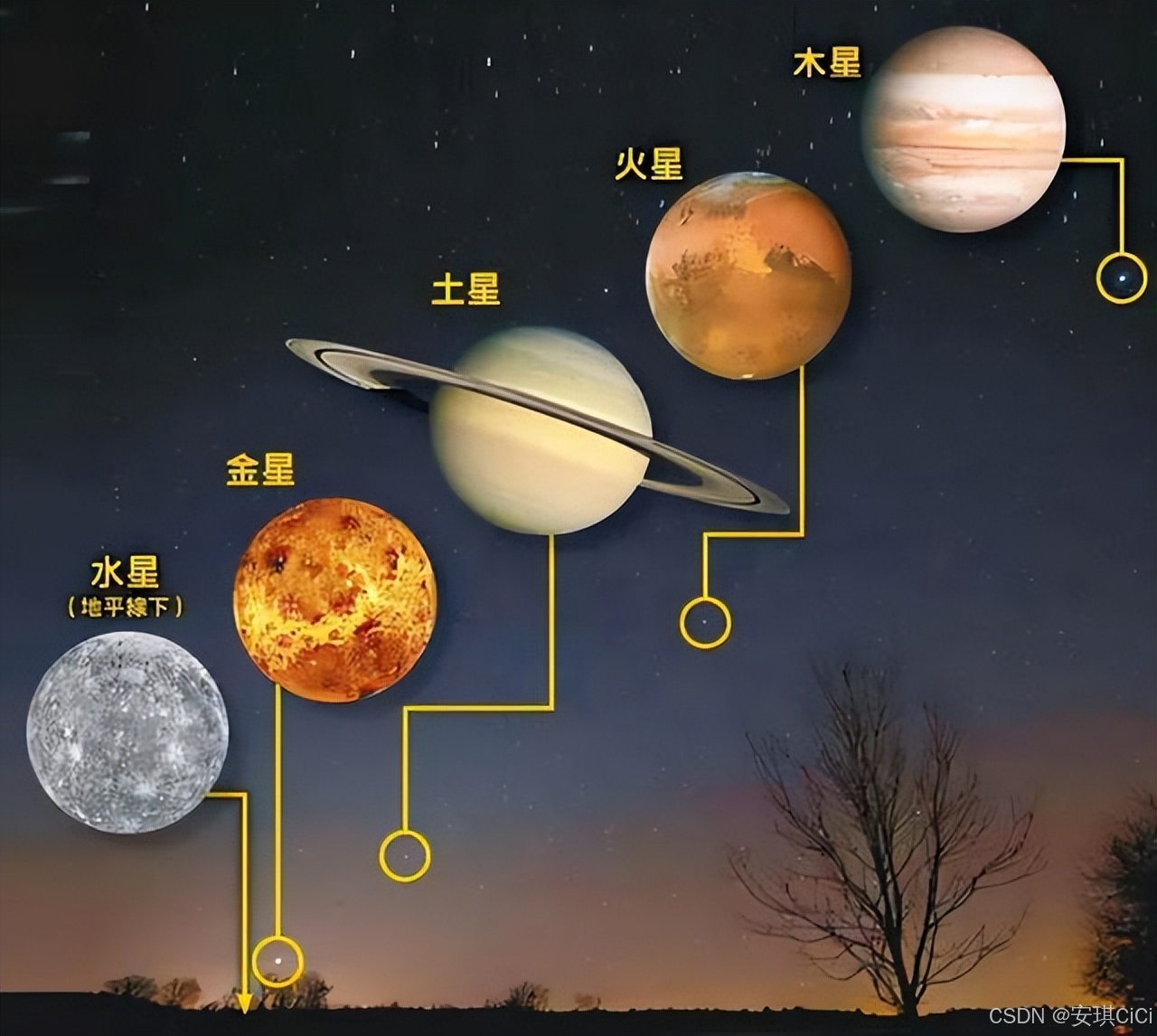

(二)行星亮度与位置

参与七星连珠的行星亮度差异较大,天王星和海王星由于距离太阳较远,亮度较低,肉眼几乎不可见;土星和水星因距离太阳较近,容易淹没在黄昏的天光中,观测难度较大。只有金星、木星和火星等亮度较高的行星,在观测条件较好时,肉眼容易观测到。而且行星在天空中的位置也很关键,若它们分布在天空中较低的位置,可能会被地面建筑物、山脉等遮挡,影响观测。

六、结论与展望

(一)研究结论总结

本研究通过对历史数据的深入挖掘和现代模拟计算,明确了七星连珠在不同角度标准下的出现频率。以张角小于30°统计,公元1 - 3000年平均77年出现一次,但间隔波动大;在更宽泛或更严格的张角标准下,频率有显著变化。同时,分析了影响七星连珠出现频率和观测的多种因素,包括行星公转周期、轨道特性、天气地理条件以及行星自身亮度位置等。

(二)研究的局限性与未来研究方向

本研究主要基于现有天文学理论和观测数据,对于一些尚未完全明确的天体物理现象(如暗物质对行星轨道的潜在影响)考虑不足,可能导致频率计算存在一定误差。未来研究可结合更先进的天文观测技术(如引力波探测、高分辨率太空望远镜),进一步精确行星轨道参数,完善数学模型,考虑更多复杂因素,以更准确地预测七星连珠的出现频率和时间 。此外,还可深入研究七星连珠现象对太阳系内小天体(如彗星、小行星)的动力学影响,拓展对太阳系演化的认知。

1573

1573

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?