无线通信网(Wireless Communication Network)是指利用无线电波作为传输媒介,无需物理线缆连接即可实现电子终端设备之间信息交换的通信网络系统。它是现代通信技术的重要组成部分,通过电磁波在自由空间中的传播,将语音、数据、图像等信息从发送端传输到接收端,打破了传统有线网络在空间和物理连接上的限制。

5.1 移动通信与5G

移动通信制式

移动通信制式是指移动通信系统所采用的通信标准和技术规范,它定义了无线信号的传输方式、频谱使用、调制解调方法以及网络架构等关键技术要素。从第一代移动通信(1G)到第五代移动通信(5G),移动通信制式经历了巨大的技术变革。

1G

模拟通信时代(1980s)采用频分多址(FDMA)技术,主要制式有美国的AMPS(高级移动电话系统)、英国的TACS(全接入通信系统)和北欧的NMT(北欧移动电话系统)。这些系统仅支持语音通话,容量有限且安全性差。

2G

数字通信时代(1990s)引入了时分多址(TDMA)和码分多址(CDMA)技术,主要制式包括欧洲的GSM(全球移动通信系统)、美国的D-AMPS(数字AMPS)和IS-95 CDMA。2G系统不仅支持数字化语音通话,还初步具备了短信(SMS)和低速数据传输能力。

3G

宽带通信时代(2000s)以码分多址(CDMA)为核心技术,代表性制式有WCDMA(宽频码分多址)、CDMA2000和TD-SCDMA(中国移动)(时分同步码分多址)。3G网络支持更高速的数据传输(数Mbps),使得移动互联网浏览、视频通话等应用成为可能。

4G

LTE时代(2010s)采用正交频分多址(OFDMA)技术,主要制式为LTE(长期演进技术)及其演进版本LTE-Advanced。4G网络理论峰值速率可达100Mbps至1Gbps,真正实现了移动宽带互联网体验,支持高清视频流媒体、在线游戏等高带宽应用。

5G

NR(新空口)时代(2020s至今)代表了移动通信技术的最新发展,采用大规模MIMO(多输入多输出)、毫米波(mmWave)和网络切片等革命性技术。5G不仅大幅提升了传输速率(理论峰值可达数十Gbps),更显著降低了时延(低至1ms级别),并具备连接密度高(每平方公里百万级设备)的特点,为物联网(IoT)、自动驾驶、工业互联网等新兴应用奠定了基础。

应用场景与关键技术

5G技术定义了三大典型应用场景,每种场景都有其独特的技术需求和挑战:

增强移动宽带(eMBB)场景主要面向需要极高数据速率的用户体验,如4K/8K超高清视频、虚拟现实(VR)/增强现实(AR)和云游戏等应用。该场景的关键技术包括:

- 大规模MIMO(多输入多输出):通过基站配置数十甚至上百个天线单元,实现空间复用和波束赋形,显著提升频谱效率和数据速率。

- 毫米波通信:利用24GHz以上的高频段频谱资源(通常指24GHz-100GHz),提供极宽的频带宽(数百MHz至数GHz),实现数十Gbps的峰值速率。

- 先进调制编码:采用256QAM甚至1024QAM等高阶调制方式,结合LDPC/Polar等高效信道编码技术,在相同带宽下传输更多数据。

超高可靠低时延通信(uRLLC)场景针对对时延和可靠性要求极高的关键任务应用,如工业自动化、远程医疗手术、自动驾驶和智能电网控制等。其核心技术包括:

- 超短帧结构设计:通过优化物理层帧结构,将空口时延压缩至1ms以内。

- 边缘计算(MEC):将计算和存储资源下沉至网络边缘,靠近数据源,减少数据传输距离和处理跳数。

- URLLC专用资源调度:通过网络切片和优先级调度,确保关键业务的服务质量(QoS)和可靠性(如99.999%的连接可用性)。

大规模机器类通信(mMTC)场景服务于海量物联网设备的连接需求,如智慧城市传感器网络、智能家居、环境监测和资产追踪等。该场景的关键技术突破包括:

- 窄带物联网(NB-IoT)和LTE-M:优化设计用于低功耗广域连接,支持数公里覆盖范围和10年以上的电池寿命。

- 非正交多址接入(NOMA):允许多个用户共享同一时频资源,通过功率域或码域区分,极大提升连接密度。

- 轻量级协议栈:简化传统移动通信复杂的协议层次,减少终端处理复杂度和能耗,支持低成本、低功耗的物联网设备。

除上述三大场景外,5G还通过网络切片技术实现逻辑上独立、物理资源共享的多个虚拟网络,每个切片可根据特定应用需求定制网络功能、性能指标和资源配置,使单一物理网络能够灵活支持多样化服务需求。

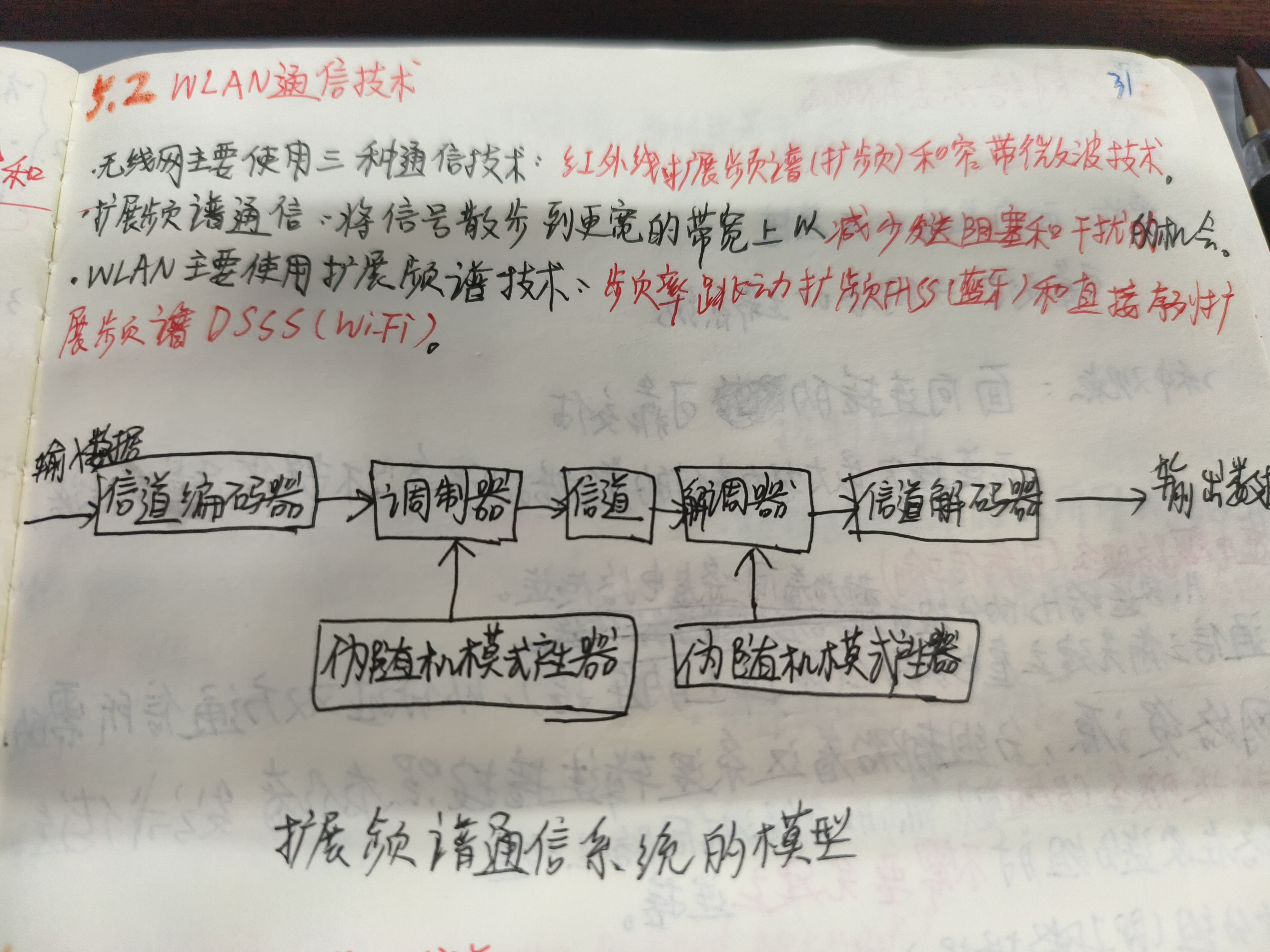

5.2 WLAN通信技术

WLAN(无线局域网)技术是指在有限地理范围内(如家庭、办公室、校园等)通过无线电波而非物理线缆连接计算机和其他设备的网络技术。现代WLAN技术主要基于IEEE 802.11系列标准发展而来,经过二十余年的演进,已成为全球最广泛部署的无线通信技术之一。

最早的WLAN标准是1997年发布的IEEE 802.11,提供最高2Mbps的传输速率,工作在2.4GHz频段,采用FHSS(跳频扩频)或DSSS(直接序列扩频)技术。随后的802.11b(1999年)将速率提升至11Mbps,仍工作在2.4GHz频段但改用更成熟的DSSS技术,这一标准首次使WLAN进入了大众消费市场。

具有里程碑意义的是2003年推出的802.11g标准,它在保持2.4GHz频段兼容性的同时,通过采用OFDM(正交频分复用)技术将速率提升至54Mbps,与同年发布的802.11a(工作在5GHz频段,同样54Mbps速率)形成互补。2009年发布的802.11n(也称为Wi-Fi 4)是WLAN技术的一次重大飞跃,它引入了MIMO(多输入多输出)技术,支持最多4个空间流,理论速率达到600Mbps,并通过20MHz/40MHz信道带宽选择提供了灵活性。

5.3 WLAN频谱与信道

WLAN网络分类

WLAN网络根据覆盖范围、应用场景和技术特性的不同,可以分为多种类型,每种类型在频谱使用、功率限制和网络架构方面都有其特点。

室内小型WLAN

是最常见的部署形式,通常覆盖单个房间到整个办公楼层(几十到几百平方米),采用低功率接入点(发射功率一般不超过100mW),为用户提供高速互联网接入和内部网络资源共享。这类网络一般使用2.4GHz和/或5GHz频段,信道宽度通常为20MHz或40MHz,在家庭和中小企业环境中广泛部署。

中大型企业WLAN

服务于办公楼、校园等较大范围(几千到几万平方米),需要多个接入点协同工作,通过控制器或云管理平台实现统一的射频管理、安全策略和用户接入控制。这类网络通常密集部署AP(间隔十几到几十米),利用5GHz频段的丰富信道资源(特别是802.11ac/ax支持的80MHz/160MHz宽信道)提供高吞吐量服务,并支持无缝漫游和负载均衡。

城域WLAN

覆盖城市街区甚至整个城区(几平方公里范围),主要用于公共场所无线接入服务(如城市WiFi热点)。这类网络面临更复杂的干扰环境和更严格的频谱监管,通常采用智能信道分配和功率控制算法,以及与蜂窝网络的互操作机制。城域WLAN的AP间距可达几百米,功率相对较高但仍受法规限制。

特殊用途WLAN

包括工业无线网络(如工厂自动化)、户外Mesh网络(如灾害应急通信)和无线回传(替代部分光纤接入)等应用场景。这些网络往往对可靠性、时延和覆盖有特殊要求,可能采用专有协议扩展或针对特定频段(包括非传统WLAN频段)进行优化。

从拓扑结构角度,WLAN可分为星型网络(所有客户端通过AP集中通信)、网状网络(Mesh,AP间相互连接形成多跳路由)和混合网络。网状WLAN特别适合大面积覆盖或布线困难的场景,通过多个节点间的无线链路协作,将数据通过多跳路径转发至网关,具有很强的部署灵活性。

ISM频段

ISM(Industrial, Scientific and Medical,工业、科学和医学)频段是指国际电信联盟(ITU)为非通信用途(如微波炉、医疗设备、工业加热等)预留,但也被广泛应用于免许可无线通信服务的频谱资源。WLAN技术主要使用了ISM频段中的几个关键部分。

2.4-2.4835GHz频段

是最古老且全球几乎统一的ISM频段,也是最早被WLAN技术采用的频谱资源。这个约83.5MHz宽的频段被划分为13-14个信道(因国家/地区而异),信道间隔为5MHz,但典型的WLAN信道带宽为20MHz,因此实际上只有3个完全不重叠的信道(如1、6、11或1、7、13)。该频段的优势在于全球通用性、设备成本低廉和穿透障碍物能力较强;缺点是频谱资源有限、干扰源众多(包括蓝牙设备、微波炉、无绳电话等)和用户密度受限。

5.150-5.350GHz和5.470-5.725GHz频段(统称5GHz频段)

提供了比2.4GHz更丰富的频谱资源,总带宽达数百MHz。这些频段在不同国家和地区有不同的具体划分和监管要求,通常被划分为多个20MHz信道,支持40MHz、80MHz甚至160MHz的聚合信道宽度。5GHz频段的优势包括信道资源丰富(特别是在802.11ac/ax标准下可实现多信道并行)、传输速率高、干扰相对较少;缺点是传播距离较短、穿墙能力较弱,且在某些国家/地区部分子频段有发射功率限制或特殊使用要求。

6GHz频段(5.925-7.125GHz,实际WLAN使用其中5925-7125MHz部分)

是最新加入WLAN的ISM频段,也是802.11ax(即Wi-Fi 6E)和802.11be(即Wi-Fi 7)标准扩展支持的新频谱。美国FCC等监管机构已将此频段中的大部分(约500MHz-1200MHz连续频谱)划为免许可使用,且通常允许更高的发射功率和更宽松的共存规则。6GHz频段的优势极为显著:拥有7个160MHz宽信道或14个80MHz信道,几乎不存在现有干扰源,可支持极高吞吐量和低时延;缺点是目前全球监管政策尚未完全统一,且终端设备生态仍在发展中。

除了ISM频段外,部分WLAN部署也可能使用UNII(Unlicensed National Information Infrastructure,免许可国家信息基础设施)频段,这实际上是5GHz ISM频段的细分部分,以及一些国家特定的免许可频段。值得注意的是,虽然这些频段被称为"免许可",但使用时仍需遵守当地的功率限制、发射规范和共存要求等监管规定。

不重叠信道

在WLAN网络规划中,信道规划和干扰避免是确保网络性能的关键因素,其中"不重叠信道"的概念尤为重要。由于WLAN使用频分复用技术,相邻或部分重叠的信道会导致信号干扰,降低网络吞吐量和连接可靠性。

在2.4GHz频段,全球最常见的信道划分是提供13个信道(部分国家仅11或14个),每个信道标称带宽为20MHz,但中心频率间隔为5MHz。由于一个20MHz信道的实际频谱占用约为22MHz,导致相邻信道(如信道1和信道2)有相当部分的重叠。经过分析,2.4GHz频段中只有3个信道是完全不重叠的:在大多数地区(如北美、欧洲)是信道1(2412MHz)、信道6(2437MHz)和信道11(2462MHz);在日本等使用14个信道的地区,还可以包括信道13(2472MHz)。这意味着在一个密集环境中,最多只能部署3个完全互不干扰的2.4GHz WLAN接入点。实际部署中,应尽量避免使用信道12和13(在许多国家有出口限制),并优先选择1、6、11信道组合。

5GHz频段提供了更丰富的信道资源和更好的不重叠信道选择。在典型的UNII-1、UNII-2、UNII-2 Extended和UNII-3频段划分下,5GHz频段包含多个20MHz信道,其中信道中心频率间隔为20MHz时可实现完全不重叠。例如,信道36(5180MHz)、信道40(5200MHz)、信道44(5220MHz)和信道48(5240MHz)是一组常见的不重叠信道,每个信道间隔正好20MHz。随着WLAN技术向更宽信道发展,80MHz和160MHz宽信道的不重叠规划变得更加重要:一个80MHz信道实际上占用了5个连续的20MHz信道,而160MHz信道则占用了11个连续的20MHz信道(在5GHz频段通常无法实现真正的非重叠160MHz部署)。

对于802.11ac/ax的宽信道部署,常见的不重叠配置包括:

- 80MHz信道:如36-48(信道36-48,中心频率5210MHz)、149-161(信道149-161,中心频率5775MHz)等组合

-

160MHz信道:如36-64(信道36-64,中心频率5530MHz)或149-173(信道149-173,中心频率5875MHz)

6GHz频段为WLAN提供了前所未有的信道规划灵活性,由于有大量连续可用频谱,可以支持多个完全不重叠的160MHz宽信道。在美国等地区,6GHz频段可提供多达7个互不重叠的160MHz信道,或更多80MHz/40MHz/20MHz信道选项,极大缓解了低频段WLAN的频谱拥塞问题。

在实际WLAN部署中,专业工具如频谱分析仪和网络规划软件可以帮助识别现有干扰源和优化信道分配。高级WLAN系统还支持动态信道分配(DCA)和射频干扰规避等智能功能,能够自动选择最优信道并调整参数以最小化干扰。对于高密度部署环境(如会议中心、体育馆),合理的信道规划和功率控制同样至关重要,通常需要结合覆盖热图分析和容量规划来确定最佳配置方案。

3011

3011

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?