AI智能体如何改变我们的工作方式?

从被动工具到主动协作

AI智能体通过自主规划与执行能力,将工作模式从“人指挥机器”转变为“人机协同”。例如,用户只需输入“策划贵州5日游”,智能体即可自动生成行程、预订酒店并实时调整路线。在职场中,这类智能体能处理文档撰写、数据分析等重复性工作,效率提升高达300%,让人类专注于创造性任务。医疗领域中的AI助教可辅助医生分析病例、提供诊疗建议,使诊断准确率提升17%。

全流程自动化与效率革命

AI智能体通过工具调用与流程优化,重塑多行业的工作链条:

制造业:智能体实时监控项目进度,自动调整生产排期,效率提升50%。

客服与营销:24小时在线的AI客服可处理80%的咨询,成本降低50%。

内容创作:从文字到视频的“流水线生成”,一句话即可生成爆款文案或专业短片。

智能化决策与知识整合

智能体基于大语言模型(LLM)和行业知识库,成为“超级专家助手”。例如:

金融行业:智能体分析市场数据,生成投资策略,决策准确率提升42%。

医疗研究:自动检索最新文献,辅助生成科研论文,节省80%资料整理时间。

职场角色重构与新岗位涌现

传统岗位(如基础编程、客服)逐渐被智能体替代,但催生了新职业需求,如AI训练师(优化智能体行为)、人机协作流程设计师等。同时,普通人可通过AI工具开发副业,例如利用智能体创建自动化客服系统或个性化内容服务。

普通人如何改变认知适应趋势?

认知升级:从工具思维到协作思维

突破工具局限:理解AI智能体是“数字伙伴”而非简单工具。例如,AI不仅能回答问题,还能主动规划任务(如自动订咖啡需调用多平台接口)。

培养元认知能力:通过批判性思维验证AI输出的合理性,避免盲从错误决策。

技能转型:掌握AI协同技术

提示词工程:学习精准指令设计(如“生成包含抖音热评的小米汽车文案”),提升交互效率。

工具链整合:掌握至少3种行业级AI工具(如AutoML、数字孪生系统),并通过认证培训(如微软AI-900)强化竞争力。

构建动态学习体系

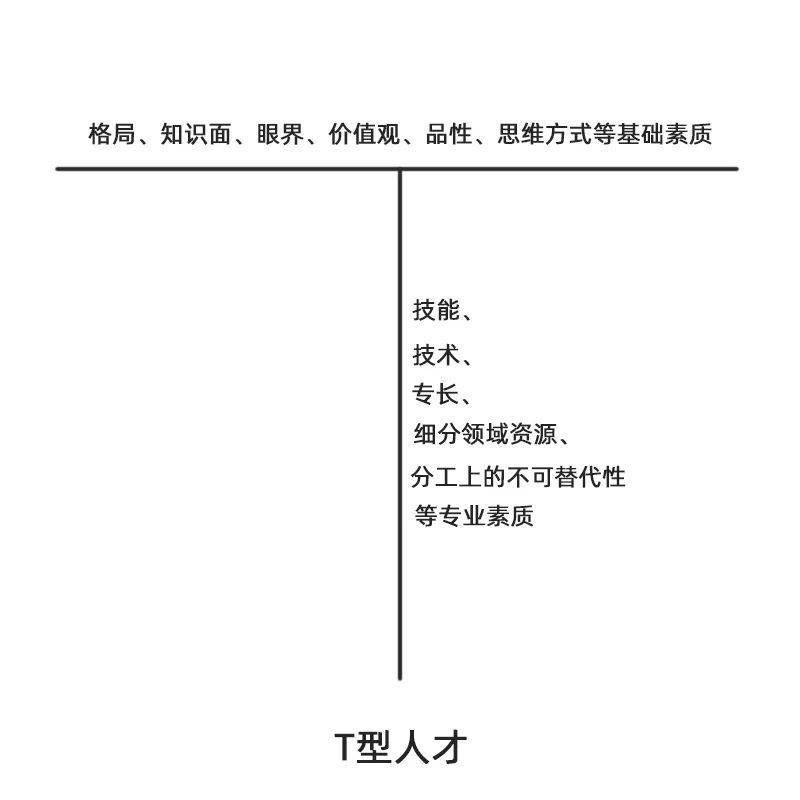

跨学科知识网络:结合AI技术与行业知识(如医疗+数据分析),成为“T型人才”。

终身学习实践:参与智能体开发课程(如《AIAgent近在眼前》),关注技术迭代(如红杉资本预测的“群体协作智能体”趋势)。

适应人机协作新伦理

安全与隐私意识:选择加密型智能体产品,明确数据使用边界。

责任共担机制:在关键决策节点保留人工审核(如医疗诊断),平衡自主性与可控性。

总结

AI智能体正将工作方式推向“自动化+智能化”的新高度,普通人需通过认知重构(理解技术本质)、技能升级(掌握工具与方法)和持续进化(动态学习)适应趋势。主动拥抱人机协作,方能在技术浪潮中占据先机。

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?