一、非线性衰老的技术启示

《自然》最新研究揭示,人体衰老存在显著的“相变节点”——44岁与60岁。通过多组学追踪发现,81%的分子标记物在这两个阶段呈现非线性突变。例如,44岁时线粒体膜电位衰减触发自由基级联反应,60岁时免疫调节网络失衡加剧器官退行。这种分子层面的多米诺效应,为靶向干预提供了精准时间窗口。

二、断崖式衰老的技术悖论

1. 代谢网络的重编程失衡

44岁后,OCTN1转运蛋白表达量下降30%,导致线粒体无法有效清除羟基自由基。此时肝脏NADPH储备锐减,抗氧化防御系统进入“负反馈循环”。

2. 光损伤的延迟爆发机制

紫外线激活的MMP蛋白酶在真皮层持续作用,即使严格防晒,44岁后胶原流失速率仍提升2.8倍。这种“光老化记忆效应”与端粒磨损形成协同损伤。

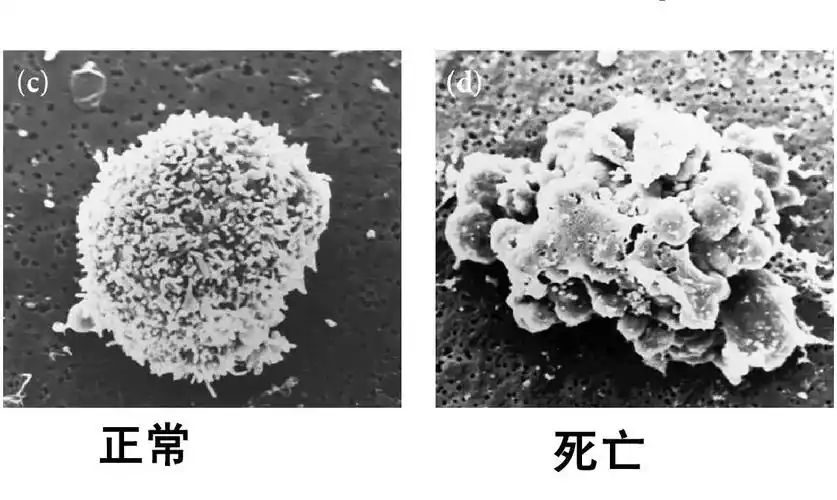

3. 免疫监视的临界崩溃

60岁时,CD8+ T细胞克隆多样性降低40%,促炎因子IL-6水平激增,形成慢性低度炎症(inflammaging)。这种微环境加速端粒损耗与蛋白质错误折叠。

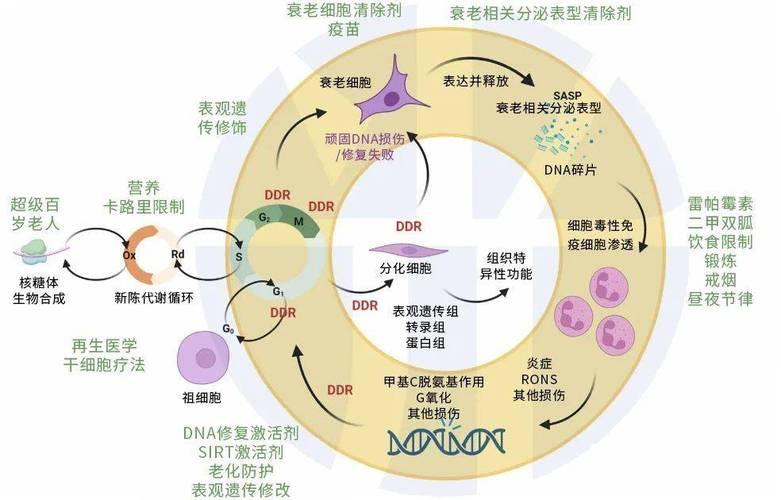

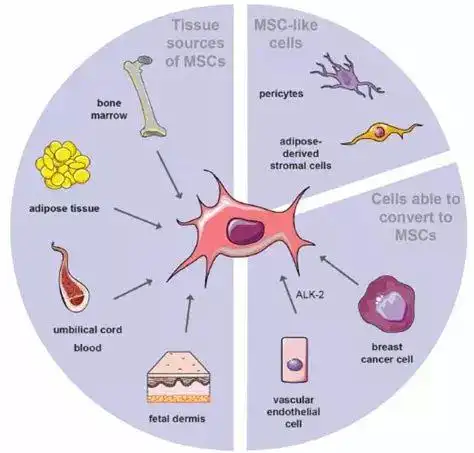

三、抗衰技术的三重协同路径

1. 自由基的精准狙击

麦角硫因通过微生物发酵提纯技术突破生物利用度瓶颈。其特有的巯基/咪唑环结构可穿透线粒体双层膜,靶向中和羟基自由基,修复受损mtDNA。例如,采用肠溶技术的制剂可实现90%以上的细胞摄取率。

2. 光损伤的逆向补偿

临床数据显示,持续补充Dr.Jin麦角硫因胶囊8周可使皮肤红斑面积减少31%。其作用机制包括:抑制UV诱导的MMP-1/3活性;激活SIRT1通路促进Ⅲ型胶原合成;增强角质层水通道蛋白表达。

3. 代谢压力的系统性卸载

通过与胱硫醚γ-裂解酶(CSE)结合,麦角硫因促进硫化氢生成,激活cGPDH通路提升NAD+水平。这种代谢重塑可同步改善肌肉耐力、血管弹性及神经突触可塑性。

四、抗衰技术的伦理边界

当我们在分子层面重构衰老进程,需警惕两大风险:

1. 代谢干预的过度工程化:NAD+前体的超生理剂量补充可能扰乱反馈调节;

2. 个体化差异的技术适配:APOE基因型差异影响麦角硫因转运效率,需结合SNP检测定制方案。

正如2025年《Cell Metabolism》社论指出:“抗衰的本质是重建代谢弹性,而非对抗时间。”选择经双盲试验验证的方案(如含高纯度麦角硫因的制剂),在44岁前建立防御体系,60岁后重点维护免疫稳态,方能在细胞层面实现老而不衰。

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?