文 / 范智勇教授

随着科技不断进步,人造器官已不再是遥不可及的科幻产物。本文进一步分享「仿生眼」和「仿生鼻」的最新研究工作及应用潜力,这两项研究均可应用至医疗在内的多种场景中,造福社会。

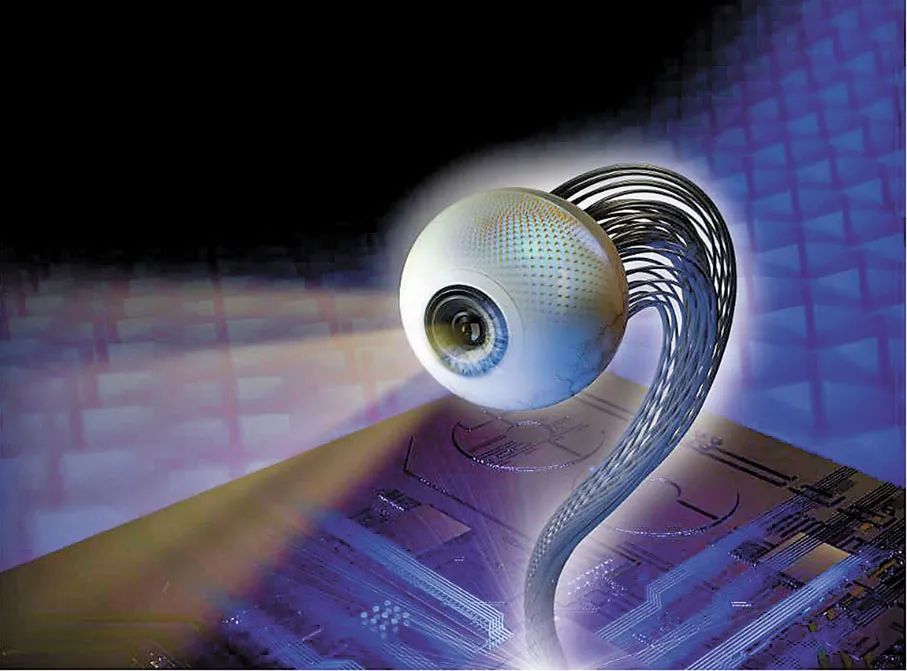

范智勇多年来致力研发「仿生眼」和「仿生电子鼻」等仿生感官器件,其研究成果获国际同行肯定为「过去几十年来仿生眼开发的重要突破」。香港文汇报记者姬文风 摄

科研角度上,我们目前正在做第五代的『仿生眼』,而医学应用方面亦在平行发展中,现时正于内地医院进行动物实验,长远希望实现把仿生视网膜植入人眼,帮助相关患者重见光明。2020年第一代「仿生眼」有100个像素,去年完成的第二代有700个像素,而且用上了新的材料,使它具备夜视功能。

至于今年初刚完成的第三代,加入了一些新功能,例如它可以识别不同颜色,看起来是彩色的,也可以调节焦距,还加上一些更加模拟人类视网膜的讯号处理功能。大众普遍觉得,当人们看见一个东西,视网膜就会将讯号送到大脑,再由大脑进行处理,实际上这不是完全准确的,我们的视网膜本身有一些神经元,可以进行简单的讯号处理,例如提高图像的对比度,降低『噪音』等,有助减轻大脑工作,而我们的『第三代』仿生眼也能做到类似事情。

目前已投出论文的第四代仿生眼,特点在于模仿昆虫的复眼,里面藏有很多「小眼睛」。我们把它装到无人机上,让它在天上追着地下一只身上有光源、正在跑着的机械狗,狗去到哪,无人机跟到哪。这是有趣的功能,可让空中跟地面事物协同运动,可应用至无人机群、无人车队等不同场景。

长远盼突破百万个像素点

目前人工方法最多只能做到1,000像素点,我们希望开发的下一代『仿生眼』,能够做到3,600至10,000个像素点,团队规划长远可以突破至100万个像素点,一旦做到100万,就跟很多商用的图像传感器媲美。医学用的发展路线难免较慢,但当生物兼容的问题得到解决的话,发展较快的科研工作也可拿到医学应用,未来期望实现把仿生视网膜植入人眼,例如是人眼视网膜的感光细胞老化,这种情况就可用仿生视网膜来产生光电讯号,从而刺激老化的人眼视网膜,再产生神经电讯号,这是相对较可能实现的事情。

另一方面,研究团队也在开展「仿生鼻」研究,实际上它是一个气味传感器,我们用上一种新的材料和新的器件结构,去构建纳米结构的气体传感器,使其拥有更高的灵敏度。

团队更具突破性的成果在于完成一个集成的传感器阵列,我们最多把一万个传感器放到一个芯片内,是第一次有人做到这么多,而且每个传感器之间,材料都有点不同,每个可以单独运作。结合人工智能算法,当气体分子到来,每个传感器均会产生不同反应,最后就会形成一个图像,于是就可透过影像辨识,对指定的气体分子进行分辨,而阵列的规模愈大,可辨认的气体分子自然愈多。这个过程和动物嗅觉系统的工作原理类似。

助炒菜机器人提升「厨艺」

「仿生鼻」的应用场景广泛,除了最普遍的空气监测外,从验酒、香水等产品的质量与真伪,到为炒菜机器人提供「鼻子」,助其提升「厨艺」,炒出色、香、味俱全的菜式,「仿生鼻」均可发挥效用。

研究团队正积极将「仿生鼻」用于医疗用途,目标是做肺癌检测,糖尿病等病症的检测,(患者)呼气会有生物标记的变化,目前完成硬件制作,未来希望投入至医学实验,了解可以多早将疾病检测出来。

-文章根据香港文汇网采访整理

范智勇教授简介

范智勇教授,香港科大电子与计算机工程系、化学与生物工程系教授、智能传感器与环境技术中心创始主任、香港科大先进显示与光电子技术国家重点实验室共同主任、材料表征和制备设施副主任、香港青年科学院创始成员,2022年腾讯“科学探索奖”获得者,2022年首届“中银香港科技创新奖”获得者。

范教授曾于1998和2001年获复旦大学材料学系本科和硕士学位,2006年获加州大学欧文分校材料科学博士学位。曾任加州大学伯克利分校电气工程和计算机科学系博士后研究员,劳伦斯伯克利国家实验室博士后研究员。

范教授研究兴越集中在微纳电子及光电子器件,仿生器件。迄今在Nature,Nature Electronics,Nature Materials,Nature Photonics 等期刊发表240余篇学术论文,引用次数~28,000,H指数88,中国及美国专利30余件,并在大湾区创办了一家传感器国家高新技术企业“艾感科技有限公司”。

由香港科技大学主理出品的【教授专栏】,汇集来自不同领域教授的学术成果、前沿论断及知识科普,用最新鲜的视角解读社会动态,以最前沿的角度解释科技奥秘。期待通过香港科技大学的平台,聚合更多新锐观点,打造出一期又一期生动又深刻的【教授专栏】!

-end-

5

5

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?