文 / 潘鼎教授、姚远教授

香港科技大学(科大)物理系和化学系副教授潘鼎的课题组与数学系姚远教授合作,在超临界水中二氧化碳(CO₂)的复杂反应机制研究方面取得了重要发现。这些成果不仅对了解自然界和工程领域中二氧化碳矿化封存的分子机制有重要意义,对了解地球内部碳循环也同样重要,有助于为未来发展碳封存技术提供新的方向。研究结果已发表在《美国国家科学院院刊》*(PNAS)上。

本次研究作者(左起):数学系教授姚远、物理系研究助理教授李楚、物理系副教授潘鼎。

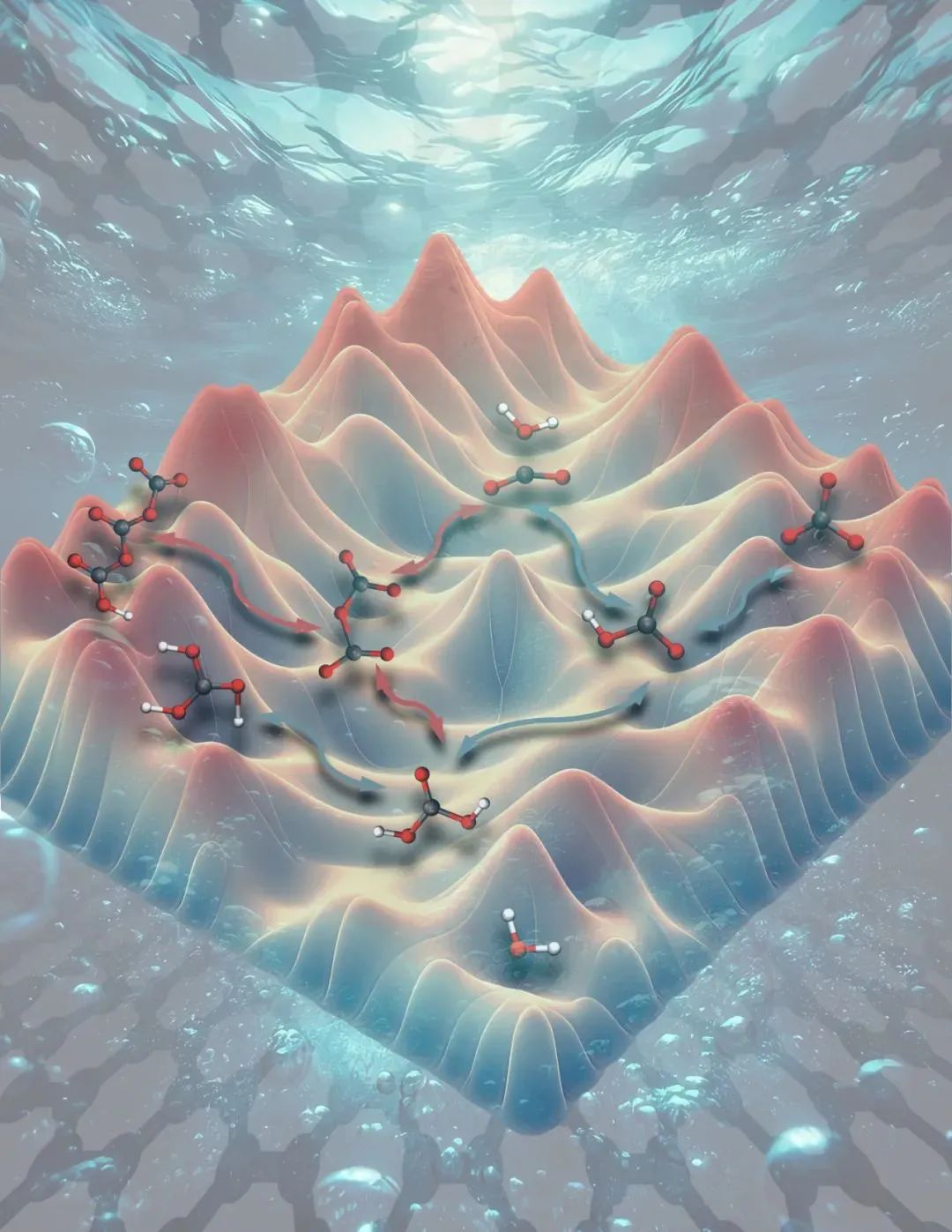

二氧化碳在水中的溶解及其后续的水解反应是有效碳捕集和矿化储存的关键过程,对有助缓解全球变暖的碳封存技术意义重大。潘鼎教授领导的团队通过发展和应用第一性原理马尔可夫模型,揭示了在体相和纳米受限环境中二氧化碳与超临界水的反应机制。他们发现pyrocarbonate(C₂O₅²⁻)是纳米受限环境中稳定且重要的反应中间体,由于pyrocarbonate在水溶液中极易分解,无法稳定存在,故此前一直被忽视。这次pyrocarbonate的意外出现与受限溶液的超离子行为有关。此外,研究团队还发现碳酸化反应涉及沿瞬态水链的集体质子转移,这种转移在体相溶液中表现出协同行为,但在纳米受限条件下可逐步进行。此项研究展示了第一性原理马尔可夫模型在阐明水溶液中复杂反应动力学方面的巨大潜力。

“我们的创新方法使我们发现了一个涉及pyrocarbonate离子的二氧化碳溶解新路径。” 物理系研究助理教授李楚表示,“我们的高效计算方法不依赖先验知识,能够在没有人为偏见的情况下自动识别反应路径,并在物理学第一性原理的基础上揭示未知的反应机理。”

第一性原理马尔可夫状态模型阐明二氧化碳在超临界水中的复杂反应动力学。(图片作者:李楚教授、舒婕、潘鼎教授)

潘鼎教授补充道:“我们的方法采用非监督学习技术,揭示了极端环境下大型碳氧化合物在水溶液反应中的重要性,同时展示了纳米限域可作为一种调控化学过程的有效策略,这些发现有望为未来的碳封存技术提供新的方向。”

本研究获得香港研资局、裘槎基金会、中国国家自然科学基金优青项目等资助和支持,部分研究于国家超级计算广州中心的“天河二号”上完成。

*注:研究助理教授李楚博士为文章的第一作者,并与潘鼎教授同为通讯作者。

潘鼎教授简介

潘鼎教授,香港科技大学物理系和化学系双聘副教授,中科院物理所博士,曾在美国加州大学戴维斯分校和芝加哥大学从事博士后研究工作。

潘教授的研究领域为计算材料学、物理化学和化学物理,主要研究对象是水科学、深部碳循环和清洁能源等。他的团队致力于开发和应用高性能的第一性原理和机器学习算法,关注和寻找解决可持续发展相关的重要科学问题。潘教授自加入香港科大以来先后荣获裘槎前瞻科研大奖、深部碳循环新兴领袖奖、国家自然科学基金优秀青年基金(港澳)和港科大理学院研究奖。

姚远教授简介

姚远教授,香港科技大学数学系教授。姚教授在加州大学伯克利分校师从Steve Smale教授获得数学博士学位,2016年加入香港科技大学,之前曾在斯坦福大学和北京大学工作。他的主要研究领域是数据科学与机器学习中的数学方法,并应用于人工智能、信息科学、计算生物学等领域。

由香港科技大学主理出品的【教授专栏】,汇集来自不同领域教授的学术成果、前沿论断及知识科普,用最新鲜的视角解读社会动态,以最前沿的角度解释科技奥秘。期待通过香港科技大学的平台,聚合更多新锐观点,打造出一期又一期生动又深刻的【教授专栏】!

主编 | 袁冶

责编 | 周姗

核校 | 柳松、许珺、吴倩

来源 | 转载自 香港科技大学快讯 公众平台

181

181

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?