不确定性的来源:从宇宙到模型的认知边界

在数据科学、机器学习、甚至哲学中,我们常常会面对一个核心问题:不确定性。无论是预测天气、疾病发展,还是评估人工智能的决策,不确定性始终存在。

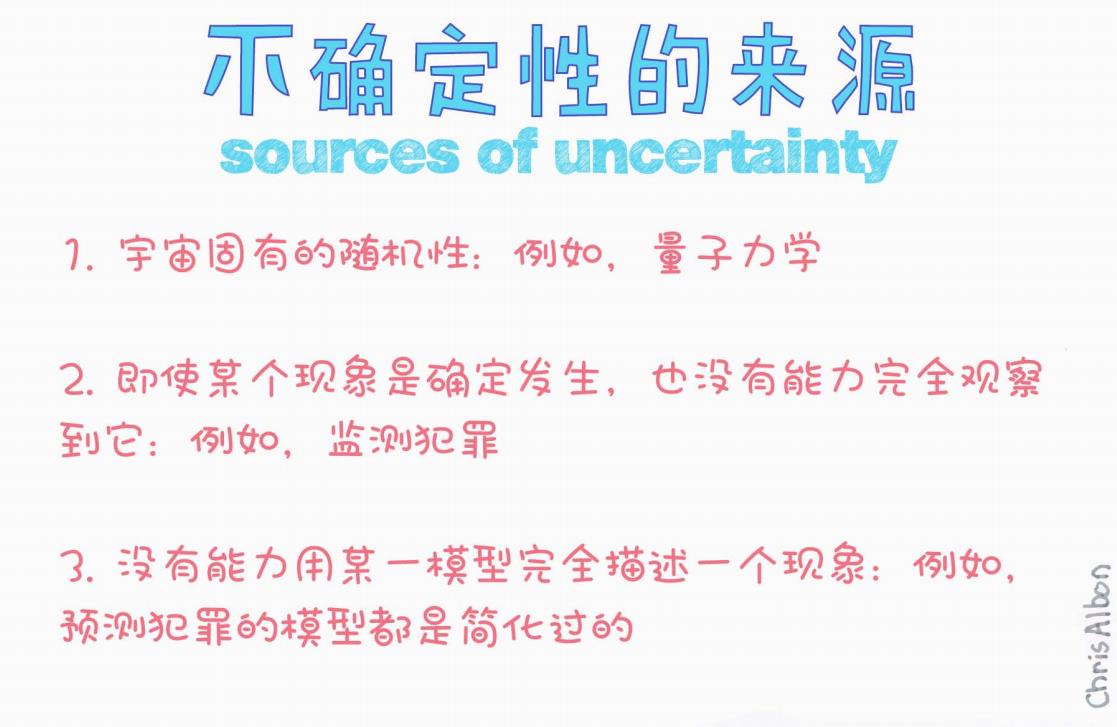

那么,不确定性从何而来?我们能否彻底消除它?本文将借助一张图,从三个层面深入理解不确定性的根源。

一、图解:不确定性的三种来源

图中列出了不确定性的三大来源,用简明的语言和具体的例子进行说明:

-

宇宙固有的随机性

-

观测能力的限制

-

模型描述能力的有限性

接下来,我们逐一展开讲解。

二、来源一:宇宙固有的随机性

“宇宙本身就有一些事情是随机的。”

在量子物理中,不确定性原理告诉我们,即使知道一个粒子的全部初始状态,我们仍然无法精确预测它的未来状态。例如:

-

电子的位置和动量不能同时被准确测量

-

放射性元素的衰变时间是概率性的

这种层面的不确定性,是宇宙本身的性质,而不是我们知识或工具的不足。

关键点:

-

本质随机性 → 不是因为我们不了解,而是“宇宙就这样设计的”

-

典型例子:量子力学

三、来源二:观测能力的限制

“即使某个现象是确定发生的,我们也可能无法完全观测到它。”

这个层面的不确定性来自于信息获取的局限性。以“犯罪行为”为例:

-

某些犯罪客观上发生了,但我们没有监控、证人、数据,无法知晓

-

观测数据不完整,导致我们无法全面掌握实际情况

这类不确定性,虽然不是自然规律造成的,但依然非常常见。它告诉我们:缺失的数据,就是不确定性的一种来源。

关键点:

-

原因是观测不全,而不是事件不明确

-

常见于现实世界数据收集、经济学、社会学、医疗等领域

四、来源三:模型描述能力的有限性

“即使我们能观测某个现象,也可能无法用一个模型完全描述它。”

以“预测犯罪”为例:

-

虽然我们有数据和模型,但模型是对现实的简化

-

人类行为极其复杂,无法被完美预测

-

模型不可避免地舍弃了一部分变量和复杂性

任何模型本质上都是对现实的“抽象”或“简化”。这种简化带来了预测的能力,也同时引入了不确定性。

关键点:

-

模型永远是简化版现实 → 有偏差就有不确定

-

适用于几乎所有机器学习模型、决策系统、物理建模等

五、三个来源之间的关系与影响

这三类不确定性其实是层层递进的:

| 层级 | 来源类型 | 是否可控? | 示例 |

|---|---|---|---|

| 最底层 | 宇宙的随机性 | 不可控 | 量子粒子行为 |

| 中间层 | 观测能力限制 | 部分可控 | 看不到的犯罪、缺失数据 |

| 表层(人为) | 模型能力有限性 | 可控 | 模型拟合误差 |

理解这些来源,有助于我们:

-

构建更健壮的模型

-

选择更合适的评估方法(如置信区间、贝叶斯推理)

-

理解“为什么预测总有误差”

六、面对不确定性,我们能做什么?

虽然不确定性无法完全消除,但我们可以选择更明智的应对策略:

方法一:量化不确定性

使用概率、置信区间、预测分布等方式将“模糊”变成“可测”。

方法二:提升观测能力

通过更完整的数据采集、更高精度的传感器,减少因信息不完整导致的不确定性。

方法三:构建更好的模型

引入非线性、上下文建模、集成学习等方法提高模型的拟合能力,减少因模型简化带来的不确定性。

七、结语

不确定性不是机器学习的问题,也不是统计建模的缺陷——它是我们认知世界过程中不可避免的一部分。

从宇宙的随机性,到我们的视角和建模方式,每一层都提醒我们:

“认知世界的过程,始终伴随着不确定性。我们要做的不是消除它,而是理解它、拥抱它,并学会与它共舞。”

如果你觉得这篇文章有启发,欢迎点赞、评论和分享!你还可以留言讲讲你在工作或学习中遇到过哪些“令人头大的不确定性”

1854

1854

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?