概叙

科普文:算法和数据结构系列【非线性数据结构:树Tree和堆Heap的原理、应用、以及java实现】-CSDN博客

科普文:算法和数据结构系列【树:4叉树、N叉树】-CSDN博客

科普文:算法和数据结构系列【二叉树总结-上篇:满二叉树、完全二叉树、大顶堆/小顶堆、二叉搜索树、自平衡二叉树、红黑树总结】-CSDN博客

科普文:算法和数据结构系列【二叉树总结-下篇:满二叉树、完全二叉树、大顶堆/小顶堆、二叉搜索树、自平衡二叉树、红黑树总结】-CSDN博客

前面从树、二叉树、完全二叉树、搜索树、平衡树到大顶堆/小顶堆,AVL树、红黑树,我们都做了梳理:功能包括插入、删除、搜索、三种深度优先遍历(前序遍历、中序遍历、后序遍历)、一种广度优先遍历“层次遍历”、平衡操作(左旋、右旋),演示了如何构建树,如何操作树。到最后只有追求有序性和平衡性的大顶堆/小顶堆,AVL树、红黑树得到了应用。

大顶堆与小顶堆:大顶堆是一种特殊的完全二叉树,其中每个父节点的值都大于或等于其子节点的值。小顶堆则相反,每个父节点的值都小于或等于其子节点的值。

- 用途:大顶堆常用于实现优先队列,特别是在需要快速访问最大元素的场景中。小顶堆则适用于需要快速访问最小元素的情况。

- 操作效率:堆的插入和删除操作(调整为堆性质)通常具有O(log n)的时间复杂度,适合频繁的插入和删除操作,而查找最大或最小元素是O(1)。

AVL树与红黑树:AVL树和红黑树都是自平衡的二叉搜索树,用于快速查找、插入和删除数据。

- 平衡策略:

- AVL树:严格平衡,任何两个子树的高度差不超过1,这使得AVL树的高度较低,查找效率高,但维护平衡的代价较大,特别是在插入和删除操作时可能需要多次旋转。

- 红黑树:较弱的平衡,保证任意节点的两个子树高度差最多为2倍,这使得它在某些情况下高度略高于AVL树,但插入和删除操作的旋转次数较少,且不需要像AVL那样严格平衡,因此在实际应用中可能更高效。

- 操作复杂度:

- 查找:两者都是O(log n),但由于AVL树更平衡,理论上查找路径可能更短。

- 插入与删除:AVL树在最坏情况下可能需要O(log n)次旋转来重新平衡,而红黑树保证每次插入或删除最多需要O(log n)次颜色改变和最多三次旋转,这在实践中可能更快。

- 空间开销:两者相似,但红黑树的实现可能稍微简单一些,因为它不需要像AVL树那样严格的平衡信息。

为啥数据库没有采用这些数据结构?

数据库没有采用大顶堆/小顶堆,AVL树、红黑树,而是选择平衡树的变种多路搜索平衡树BTree(B-Tree,B+Tree),主要原因是IO,未来当IO不再是瓶颈时,未尝不可采用这些结果来处理数据。

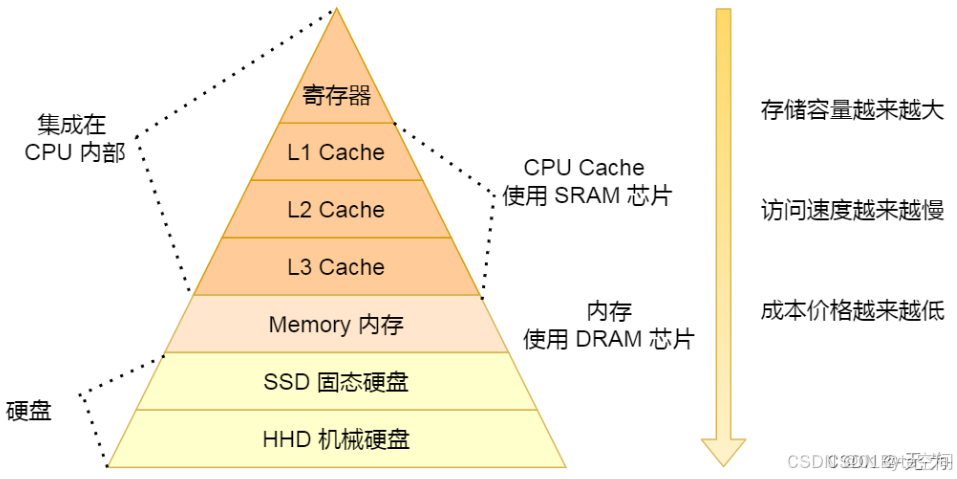

IO(Input/Output)操作是指从磁盘中读取或写入数据的过程。

IO操作是数据库性能的瓶颈之一,因为相对于内存来说,磁盘的读写速度较慢,每次进行IO操作都需要耗费时间和资源。

因此在数据库中,只有尽量减少IO操作的次数,才能更好的提高数据库性能。为了达到这个目的通常采用分块读取、局部性原理,这两个操作的代名词就是建索引:

科普文:软件架构Linux系列之【图解存储 IO性能优化与瓶颈分析】-CSDN博客

- 分块读取:将磁盘上的数据划分为若干块,每次读取一块数据,减少了单次IO操作的数据量。这样做的好处是,如果我们只需要查询某个块中的数据,就不需要读取整个表或索引的数据,从而减少了IO操作次数。

- 局部性原理:局部性原理是指在某一次IO操作中,很有可能会连续读取到相邻的数据块。这是因为数据库索引的数据通常是按照一定的顺序存储在磁盘上的。当我们查询某个索引时,由于数据的有序性,磁盘预读机制会帮助我们预先将相邻的数据块读入内存,提高查询效率。

红黑树在数据库索引中较为常见,而AVL树由于维护成本较高,实际应用较少。大顶堆和小顶堆则在特定的排序和优先级处理中发挥作用,而不是作为主要的索引结构。

从索引存储数据量来讲:

100万条数据,主键int采用二叉树(无论是大顶堆/小顶堆、AVL树、还是红黑树),其二叉树高度是2为底100万的对数log₂(1000000) ≈ 19.93,需要20次io;

100万个int类型的数据,B+树的索引高度远低于二叉树,且查询性能更优。因此,在数据库索引等需要高效查询的场景中,B+树是更为合适的选择。具体来说:

-

二叉树索引高度:

- 在最坏情况下(如数据递增插入),二叉树会退化为链表,索引高度达到100万,查询性能极低。

- 即使在理想平衡状态下,二叉树的平均高度也接近log₂(1000000) ≈ 19.93,即大约20层。

-

B+树索引高度:

- B+树是多路平衡查找树,节点可以包含多个子节点,因此树的高度远低于二叉树。

- B+树的高度取决于节点的度(即每个节点可以包含的子节点数量)和数据的总量。在实际应用中,B+树的高度通常只有1-4层不等。4层的B+树就能存储1447209个int。

- 由于B+树的高度较低,且其设计优化了磁盘I/O操作,因此查询性能远高于二叉树。

科普文:软件架构数据库系列之【详解MySQL索引:innodb索引高度和表的容量限制】-CSDN博客

在数据库中,常见的用到树形结构来存储数据或者索引的包括二叉树、AVL树和红黑树等,但大顶堆和小顶堆通常不是数据库索引的直接选择。以下是一些具体的应用实例:

- 二叉树:虽然二叉树在数据库索引中使用较少,因为其查询性能相对较低,但在某些特定场景下,如简单的键值对存储或内存数据库(如Redis的某些数据结构)中,可能会用到二叉树或其变种。

- AVL树:AVL树是一种自平衡的二叉搜索树,其特点是任意节点的左子树和右子树的高度差不超过1。这种平衡性使得AVL树在插入、删除和查找操作时都能保持较高的效率。然而,在数据库索引中,AVL树并不是最常见的选择,因为对于大量数据的存储和检索,B-Tree或其变种(如B+Tree)通常更为高效。但在某些需要高度平衡二叉树的场景中,AVL树可能会被使用。

- 红黑树:红黑树也是一种自平衡的二叉搜索树,它通过一系列的规则(如节点颜色、左旋、右旋等)来保持树的平衡。红黑树在插入、删除和查找操作时也能保持较高的效率,并且其平衡性使得它在实际应用中表现良好。在某些数据库系统中,红黑树可能被用作内部数据结构或索引的一部分。

至于大顶堆和小顶堆,它们通常是用于实现优先队列等数据结构,而不是直接用于数据库索引。数据库索引的主要目的是提高数据检索的效率,而堆结构更适合于处理动态的数据集合,如任务调度、事件处理等场景。

虽然二叉树、AVL树和红黑树等树形结构在数据库中有一定的应用,但B-Tree及其变种(如B+Tree)通常是数据库索引的首选结构,因为它们能够更有效地处理大量数据的存储和检索需求。

数据库为啥选择B+Tree来做索引的数据结构?

B+Tree通过其结构设计和与磁盘交互的方式,有效地减少了数据库查询中的磁盘I/O操作次数,提高了数据访问的速度,这对于性能敏感的数据库应用至关重要。

以下是B+Tree优化磁盘I/O的关键点:(分块读取和局部性原理)

-

节点扇出(Fan-out)大:B+Tree的每个节点可以存储大量的键值对,尤其是内部节点只存储键而不存储数据,这使得每个节点能够包含更多的指针,减少树的高度。高度的减少意味着从根到叶子节点的路径更短,从而减少了磁盘I/O次数。

-

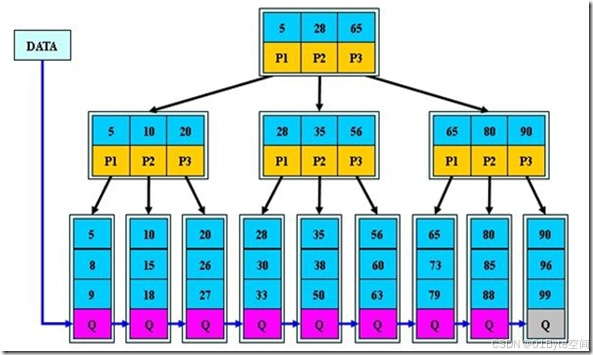

所有数据位于叶子节点:在B+Tree中,所有实际的数据都存储在叶子节点上,且叶子节点通过双向链表相连。这意味着进行范围查询时,只需要访问叶子节点,而不需要回溯到父节点,减少了磁盘访问。一次遍历叶子节点链表即可完成范围数据的读取,大大提升了效率。

-

节点大小与磁盘页对齐:为了高效利用缓存和磁盘的读写机制,B+Tree的节点大小通常设计得与操作系统管理的磁盘页大小一致(通常是4KB)。这样,读取一个节点就相当于一次磁盘I/O,且能最大限度地利用每次读写的容量,减少I/O次数。

-

减少分裂操作:通过精心设计节点的填充率,B+Tree力求在插入新元素时避免频繁的节点分裂。节点在达到一定阈值前会尝试合并或重新分配元素,以维持节点的半满状态,减少因节点分裂导致的额外I/O。

-

顺序访问优化:由于叶子节点通过链表相连,对于需要顺序访问数据的场景,B+Tree可以提供连续的磁盘块访问,这在磁盘I/O中是非常高效的,因为磁盘的顺序读取速度远高于随机读取。

-

索引与数据分离:内部节点仅包含索引信息,不直接存储数据,这使得索引结构更加紧凑,进一步减少I/O次数,尤其是在进行索引查找时。

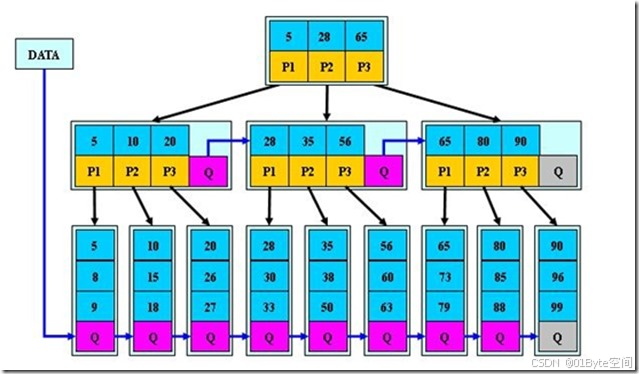

B-Tree和B+Tree

B-tree和B+tree都是自平衡的多路搜索树,它们在数据结构和数据库索引中有广泛应用,但两者在节点存储数据方式、叶子节点结构、搜索效率、范围查询能力等方面存在显著差异。

-

节点存储数据的方式:

- B-tree:在B-tree中,所有的节点(包括叶子节点和内部节点)都可以存储数据记录(关键字)。每个节点不仅存储键值,还存储对应的指向数据记录的指针,或者是数据本身。

- B+tree:在B+tree中,只有叶子节点才存储数据记录,内部节点仅存储键值(用于导航)。因此,B+tree的内部节点只充当索引作用,不存储实际的数据。

-

叶子节点的结构:

- B-tree:B-tree的叶子节点不一定是链接在一起的,每个叶子节点之间没有直接的链接。

- B+tree:B+tree的叶子节点通常是链表式连接的,即每个叶子节点都指向下一个叶子节点。这使得B+tree在范围查询时非常高效,因为可以沿着叶子节点链表顺序访问数据。

-

搜索效率:

- B-tree:由于每个节点都存储数据,并且内部节点直接与数据记录关联,因此在查找某个数据时,可能需要遍历多个节点并访问数据。相对来说,搜索过程可能稍慢一些。

- B+tree:由于内部节点只存储索引值,不存储实际数据,搜索过程通常更快一些。B+tree通过将所有数据存储在叶子节点,并且叶子节点之间按顺序链接,能够在进行范围查询时更高效。

-

范围查询能力:

- B-tree:范围查询时,需要遍历多个节点,且叶子节点之间没有链接,因此对范围查询的支持较差。

- B+tree:由于叶子节点形成了一个链表,B+tree在范围查询时表现优异,可以直接按顺序遍历叶子节点,大大提高了范围查询的效率。

-

树的高度与磁盘I/O:

- B-tree与B+tree:两者都通过每个节点存储多个数据(多个键值)来减少树的高度,从而降低磁盘I/O成本。然而,由于B+tree的所有数据存储在叶子节点,且内部节点较“瘦”,不存储数据,因此在相同数据量下,B+tree可能需要更多的节点来支持数据存储,但其高度通常仍然较低,因为内部节点只存储索引。

-

应用场景:

- B-tree:适用于那些对范围查询要求不高,但需要高效执行单点查询和更新操作的场景。

- B+tree:非常适合大规模数据存储和检索系统,特别是需要高效范围查询的场景,如数据库索引。

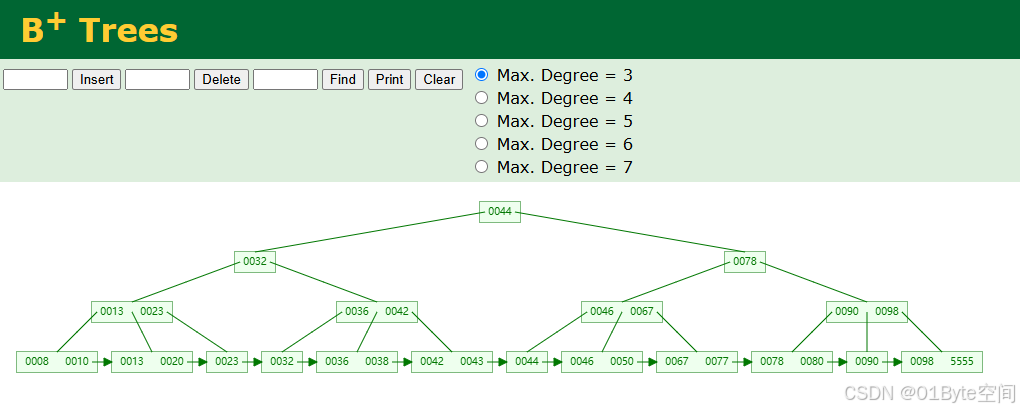

体验B+tree的结构操作,可参考网站:B+ Tree Visualization

B类型树

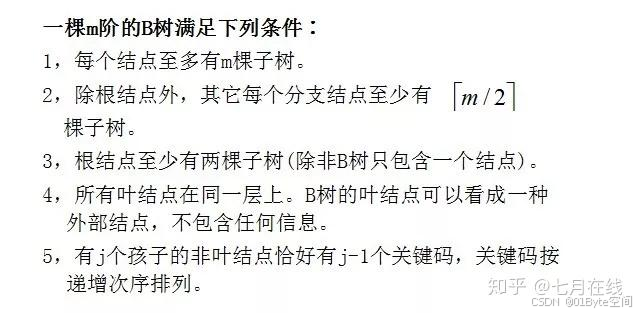

什么是B树/B类型树?

B树不要和B-tree搞混了。B 树又叫平衡多路查找树。

B树是一种多路搜索树,每个节点可以有多个子节点和键值。B树的关键特性包括:

- 节点中的键值按照升序排列,并作为子树的分隔键。

- 每个键值将节点分割成多个子树,每个子树由一个子节点指针指向。

- 叶子节点通常包含指向实际记录的指针。

- B树的阶(或分支因子)定义了节点可以拥有的最大子节点数。

一棵m阶的B 树 (注:切勿简单的认为一棵m阶的B树是m叉树,虽然存在四叉树,八叉树,KD树,及vp/R树/R*树/R+树/X树/M树/线段树/希尔伯特R树/优先R树等空间划分树,但与B树完全不等同)的特性如下:

①树中每个结点最多含有m个孩子(m>=2);

②除根结点和叶子结点外,其它每个结点至少有[ceil(m / 2)]个孩子(其中ceil(x)是一个取上限的函数);

③若根结点不是叶子结点,则至少有2个孩子(特殊情况:没有孩子的根结点,即根结点为叶子结点,整棵树只有一个根节点);

④所有叶子结点都出现在同一层,叶子结点不包含任何关键字信息(可以看做是外部接点或查询失败的接点,实际上这些结点不存在,指向这些结点的指针都为null);(读者反馈@冷岳:这里有错,叶子节点只是没有孩子和指向孩子的指针,这些节点也存在,也有元素。@研究者July:其实,关键是把什么当做叶子结点,因为如红黑树中,每一个NULL指针即当做叶子结点,只是没画出来而已)。

⑤每个非终端结点中包含有n个关键字信息: (n,P0,K1,P1,K2,P2,......,Kn,Pn)。其中: a)Ki (i=1...n)为关键字,且关键字按顺序升序排序K(i-1)< Ki。 b)Pi为指向子树根的接点,且指针P(i-1)指向子树种所有结点的关键字均小于Ki,但都大于K(i-1)。 c)关键字的个数n必须满足: [ceil(m / 2)-1]<= n <= m-1。如下图所示:

B类型树分类

B类型树主要包括B-tree(B-树)、B+tree(B+树)和B*tree(B*树)。

B-tree(B树):

- B-tree是一种自平衡的多路搜索树,其每个节点可以包含多个子节点和多个关键字。

- 节点内的关键字按顺序存储,且每个关键字都对应一个子节点的指针。

- B-tree的高度较低,因此搜索、插入和删除操作都相对高效。

- 在数据库索引等需要高效存储和检索大量数据的场景中,B-tree有广泛应用。

一棵M阶B树(M阶数:表示此树的结点最多有多少个孩子结点(子树))是一棵平衡的m路搜索树。它或者是空树,或者是满足下列性质的树:

- 每个节点最多包含 m 个子节点

- 根结点至少有两个子节点,除根节点外,每个非叶节点至少包含 m/2 个子节点;

- 拥有 k 个子节点的非叶节点将包含 k - 1 条记录

- 每个非根节点所包含的关键字个数 j 满足:┌m/2┐ - 1 <= j <= m - 1;

- 除根结点以外的所有结点(不包括叶子结点)的度数正好是关键字总数加1,故内部子树个数 k 满足:┌m/2┐ <= k <= m ;

- 所有的叶子结点都位于同一层。

简单理解为:平衡多叉树为B树(每一个子节点上都是有数据的),叶子节点之间无指针相邻

B树的搜索,从根结点开始,如果查询的关键字与结点的关键字相等,那么就命中;否则,如果查询关键字比结点关键字小,就进入左儿子;如果比结点关键字大,就进入右儿子;如果左儿子或右儿子的指针为空,则报告找不到相应的关键字;重复,直到所对应的儿子指针为空,或已经是叶子结点

如果B树的所有非叶子结点的左右子树的结点数目均保持差不多(平衡),那么B树的搜索性能逼近二分查找;但它比连续内存空间的二分查找的优点是,改变B树结构(插入与删除结点)不需要移动大段的内存数据,甚至通常是常数开销;但B树在经过多次插入与删除后,有可能导致不同的结构

B-树的特性:

- 关键字集合分布在整颗树中;

- 任何一个关键字出现且只出现在一个结点中;

- 搜索有可能在非叶子结点结束;

- 其搜索性能等价于在关键字全集内做一次二分查找;

- 自动层次控制;

由于M阶B树每个结点最少M/2个结点的限制,是为了最大限度的减少查找路径的长度,提供查找效率B树在数据库中有一些应用,如mongodb的索引使用了B树结构。但是在很多数据库应用中,使用了是B树的变种B+树.

B+tree(B+树):

- B+tree是B-tree的一种变体,其特点是所有数据都存储在叶子节点中,内部节点只存储索引值。

- 叶子节点之间通过指针相连,形成一个链表,便于进行范围查询。

- B+tree在范围查询和顺序访问方面表现优异,因为可以直接通过叶子节点的链表顺序访问数据。

B+树是B树的一种变形形式,B+树上的叶子结点存储关键字以及相应记录的地址,叶子结点以上各层作为索引使用。一棵m阶的B+树定义如下

- 每个结点至多有m个子女;

- 除根结点外,每个结点至少有[m/2]个子女,根结点至少有两个子女;

- 有k个子女的结点必有k个关键字

B+树的查找与B树不同,当索引部分某个结点的关键字与所查的关键字相等时,并不停止查找,应继续沿着这个关键字左边的指针向下,一直查到该关键字所在的叶子结点为止。

B+树也是多路平衡查找树,其与B树的区别主要在于:

B树中每个节点(包括叶节点和非叶节点)都存储真实的数据,B+树中只有叶子节点存储真实的数据,非叶节点只存储键。

在MySQL中,这里所说的真实数据,可能是行的全部数据(如Innodb的聚簇索引),也可能只是行的主键(如Innodb的辅助索引),或者是行所在的地址(如MyIsam的非聚簇索引)B树中一条记录只会出现一次,不会重复出现,而B+树的键则可能重复重现——一定会在叶节点出现,也可能在非叶节点重复出现。B+树的叶节点之间通过双向链表链接B树中的非叶节点,记录数比子节点个数少1;而B+树中记录数与子节点个数相同。

由此,B+树与B树相比,有以下优势:

- 更少的

IO次数:B+树的非叶节点只包含键,而不包含真实数据,因此每个节点存储的记录个数比B树多很多(即阶m更大),因此B+树的高度更低,访问时所需要的IO次数更少。此外,由于每个节点存储的记录数更多,所以对访问局部性原理的利用更好,缓存命中率更高。 - 更适于范围查询:在

B树中进行范围查询时,首先找到要查找的下限,然后对B树进行中序遍历,直到找到查找的上限;而B+树的范围查询,只需要对链表进行遍历即可。 - 更稳定的查询效率:

B树的查询时间复杂度在1到树高之间(分别对应记录在根节点和叶节点),而B+树的查询复杂度则稳定为树高,因为所有数据都在叶节点。

B+树也存在劣势:由于键会重复出现,因此会占用更多的空间。但是与带来的性能优势相比,空间劣势往往可以接受,因此B+树的在数据库中的使用比B树更加广泛。

B*tree(B*树):

B*-tree是B+-tree的变体,在B+-tree的非根和非叶子结点再增加指向兄弟的指针;B*-tree定义了非叶子结点关键字个数至少为(2/3)*M,即块的最低使用率为2/3(代替B+树的1/2)。给出了一个简单实例,如下图所示:

- B*tree是B-tree的另一种变体,它在B-tree的基础上进行了优化,以进一步提高性能。

- B*tree的特点包括非叶子节点也存储数据,且叶子节点之间通过双向链表相连。

- 这种结构使得B*tree在插入、删除和查找操作方面都有较好的性能表现。

B*树是B+树的变体,在B+树的非根和非叶子结点再增加指向兄弟的指针;B*树定义了非叶子结点关键字个数至少为(2/3)*M,即块的最低使用率为2/3(代替B+树的1/2);

B+树的分裂:当一个结点满时,分配一个新的结点,并将原结点中1/2的数据复制到新结点,最后在父结点中增加新结点的指针;B+树的分裂只影响原结点和父结点,而不会影响兄弟结点,所以它不需要指向兄弟的指针;

B*树的分裂:当一个结点满时,如果它的下一个兄弟结点未满,那么将一部分数据移到兄弟结点中,再在原结点插入关键字,最后修改父结点中兄弟结点的关键字(因为兄弟结点的关键字范围改变了);如果兄弟也满了,则在原结点与兄弟结点之间增加新结点,并各复制1/3的数据到新结点,最后在父结点增加新结点的指针;所以,B*树分配新结点的概率比B+树要低,空间使用率更高

B树类型总结:

- B树:有序数组+平衡多叉树

- B+树:有序数组链表+平衡多叉树

- B*树:一棵更丰满的,空间利用率更高的B+树

二叉搜索树:二叉树,每个结点只存储一个关键字,等于则命中,小于走左结点,大于走右结点;B树(B-树):多路搜索树,每个结点存储M/2到M(M是指M阶B树)个关键字,非叶子结点存储指向关键字范围的子结点;所有关键字在整颗树中出现,且只出现一次,非叶子结点可以命中;B+树:在B-树基础上,为叶子结点增加链表指针,所有关键字都在叶子结点中出现,非叶子结点作为叶子结点的索引;B+树总是到叶子结点才命中;B*树:在B+树基础上,为非叶子结点也增加链表指针,将结点的最低利用率从1/2提高到2/3.

B类型树优点

- 多路搜索:B树可以在每个节点存储更多的键值对,减少了树的高度,提高了查找效率。

- 磁盘友好:B树的节点大小通常与磁盘的页大小相匹配,这样可以最大化地利用磁盘的读取能力,减少I/O操作次数。

- 动态平衡:B树能够在插入和删除操作后自动调整结构以保持平衡状态,确保操作的时间复杂度稳定。

一些使用B-Tree、B+Tree或其变种作为索引的数据库系统包括:

-

MySQL:MySQL的InnoDB存储引擎使用B+Tree作为其索引结构。B+Tree在内部节点中只存储键,而在叶子节点中存储实际的数据记录或指向数据记录的指针。这种结构使得范围查询和顺序访问非常高效。

-

PostgreSQL:PostgreSQL也支持B-Tree索引,它同样使用B+Tree结构。用户可以通过

CREATE INDEX语句为表中的一个或多个列创建B-Tree索引,以提高查询性能。 -

Oracle:Oracle数据库也使用B-Tree或其变种作为索引结构。Oracle的索引机制相当复杂,包括多种类型的索引,但B-Tree索引是其中一种常用的索引类型。

-

SQLite:SQLite是一个轻量级的嵌入式数据库,它也使用B-Tree(实际上是B+Tree)作为索引和表数据的存储结构。

-

MongoDB:在采用WiredTiger存储引擎之前(MongoDB 3.2 默认使用 WiredTiger 存储引擎),其基于文件的存储方式(如MMap)虽然不是直接使用标准的B-Tree,但索引结构在概念上接近于B-Tree家族,而WiredTiger内部虽然优化了存储方式,其索引机制也借鉴了B+Tree的高效性。

科普文:深入了解MongoDB_mongodb深入了解-CSDN博客

B类型树对比

B树(B-tree)是一种自平衡的树结构,能够保持数据有序。

B树的具体类型包括B-tree、B+树和B*树,它们都是B树的变体,适用于不同的场景和需求。

B-tree:B-tree是最基本的B树类型,它是一种平衡的多路查找树。B-tree的特点包括:

- 节点结构:每个节点可以有多个子节点,通常节点包含多个关键字,这些关键字将节点内的数据分成多个区间。

- 平衡性:B-tree通过一系列操作保持平衡,确保树的高度较低,从而减少磁盘I/O操作。

- 应用场景:广泛应用于数据库和文件系统中,特别是在处理大量数据时表现出色。

B+树:B+树是B-tree的变体,常用于数据库索引。B+树的特点包括:

- 节点结构:所有值都存储在叶子节点且叶子节点间有双向指针,非叶子节点仅存储关键字和指向子节点的指针。

- 平衡性:通过分裂和合并操作保持平衡。

- 应用场景:特别适合读操作密集的应用,因为所有数据都存储在叶子节点,读取效率高。

B*树:B*树是B-tree的另一个变体,它在B-tree的基础上进行了一些优化,特点包括:

- 节点结构:与B-tree类似,但B*树的分裂操作更复杂,确保树的平衡性更好。

- 平衡性:通过更复杂的分裂和合并规则来维持树的平衡。

- 应用场景:适用于需要极高数据完整性和一致性的场景。

B+Tree

三种B类型树,我们在这里主要是讲B+Tree,和B-Tree对比,B+Tree在B-Tree的基础上多了三个主要改动“所有值都存储在叶子节点且叶子节点间有双向指针,非叶子节点仅存储关键字和指向子节点的指针。”

B+树是B树的一种变形形式,B+树上的叶子结点存储关键字以及相应记录的地址,叶子结点以上各层作为索引使用。

一棵m阶的B+树定义如下

- 每个结点至多有m个子女;

- 除根结点外,每个结点至少有[m/2]个子女,根结点至少有两个子女;

- 有k课子树的分支结点则存在k-1个关键字,关键字按照递增顺序进行排序。 关键字数量满足ceil(M/2)-1 <= n <= M-1。

- 所有的叶结点都在同一层上;

B+树的查找与B树不同,当索引部分某个结点的关键字与所查的关键字相等时,并不停止查找,应继续沿着这个关键字左边的指针向下,一直查到该关键字所在的叶子结点为止。

精简描述一下:

- 树开叉的数量上限是M颗,也就是定义了范围。

- 形容M颗子树与Key值的关系。

- 所有的叶子节点在同一层。

- 除了根节点以外,每个节点最少有M÷2颗子树。

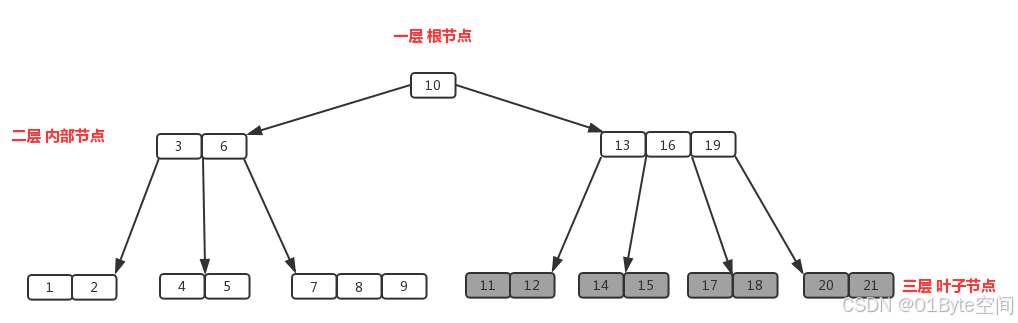

B 树中一个节点的子节点数目的最大值,用 m 表示,假如最大值为 10,则为 10 阶,如图

所有节点中,节点【13,16,19】拥有的子节点数目最多,四个子节点(灰色节点),所以可以定义上面的图片为 4 阶 B 树。

根节点:节点【10】即为根节点,特征:根节点拥有的子节点数量的上限和内部节点相同,如果根节点不是树中唯一节点的话,至少有俩个子节点(不然就变成单支了)。在 m 阶 B 树中(根节点非树中唯一节点),那么有关系式 2<= M <=m,M 为子节点数量;包含的元素数量 1<= K <=m-1,K 为元素数量

叶子结点:节点【1,2】、节点【11,12】等最后一层都为叶子节点,叶子节点对元素的数量有相同的限制,但是没有子节点,也没有指向子节点的指针。

特征:在 m 阶 B 树中叶子节点的元素符合(m/2)-1<= K <=m-1

B+tree主要操作

B+tree的主要操作包括搜索操作、插入操作、删除操作和修改操作。以下是这些操作的简要说明:

-

搜索操作:

- 在B+tree中,搜索操作从根节点开始,根据查询键值沿着路径向下查找。

- 非叶子节点仅存储键值和指向子节点的指针,不保存数据本身,因此搜索过程中会不断比较键值并沿着相应的指针向下移动。

- 当到达叶子节点时,搜索结束,此时能在叶子节点上定位到目标数据或者确定不存在。

-

插入操作:

- 插入操作时,首先根据键值大小找到对应位置。

- 若节点未满,则直接将键值插入到相应位置。

- 若节点已满,则进行分裂操作,将节点分裂为两个,并调整父节点的指针,以保持树的平衡。

-

删除操作:

- 删除数据时,首先找到包含要删除键值的叶子节点。

- 从叶子节点中删除键值,并调整节点的指针。

- 如果删除操作导致节点元素数量低于阈值,则可能需要合并相邻节点或重构树来保持稳定性。

-

修改操作:

- 修改操作通常涉及先执行删除操作,再执行插入操作。

- 即先删除旧的键值,然后插入新的键值到相应位置。

- 需要注意的是,修改操作也需要保持树的平衡性。

- 平衡操作:分裂和合并(插入、删除、修改都可能会导致分裂或者合并)

- B+tree的主要操作中的分裂和合并是维持树平衡和高效性能的关键。

-

分裂操作:

-

发生时机:分裂操作通常在插入新键值对时发生,特别是当叶子节点或内部节点达到其容量上限时。

-

操作过程:

- 在叶子节点中,如果节点已满,则找到节点的中点键值,将该键值提升到父节点,并将原节点分裂为两个新的叶子节点。

- 在内部节点中,分裂操作类似,但提升的是中间键值对应的子节点指针,同时调整父节点的指针以保持树的连接性。

- 结果:分裂操作导致树的高度可能增加,但保持了树的平衡性,使得后续的搜索、插入和删除操作仍然高效。

-

-

合并操作:

- 发生时机:合并操作通常在删除键值对时发生,特别是当叶子节点或内部节点的键值对数量低于其容量下限时。

- 操作过程:

- 在叶子节点中,如果相邻的两个叶子节点中的键值对数量都较少(通常少于规定的最小值),则可能将它们合并为一个节点,并调整父节点的指针。

- 在内部节点中,合并操作可能涉及将相邻节点的子节点指针合并到同一个节点中,同时调整父节点的键值对和指针以保持树的平衡性。

- 结果:合并操作导致树的高度可能降低,但同样保持了树的平衡性,确保了高效的性能。

java模拟B+Tree

/** * 1. BPlusTreeNode类:表示B+树的节点,包含关键字列表、子节点列表和一个用于叶子节点链表的指针。 * 2. BPlusTree类:表示B+树,包含插入、删除、搜索等操作。 * 3. 插入操作:与B树类似,但在叶子节点处维护一个链表指针。 * 4. 删除操作:此处省略了完整的删除逻辑,实际应用中需要实现。 * * 注意事项: * 1. 删除操作:B+树的删除操作相对复杂,需要处理节点合并、关键字重新分配等情况。 * 2. 范围查询:B+树适合范围查询,可以利用叶子节点的链表指针高效地进行范围遍历。 * * @author zhouxx * @create 2025-01-14 0:08 */

节点定义‘

class BPlusTreeNode {

boolean isLeaf;

List<Integer> keys;

List<BPlusTreeNode> children;

BPlusTreeNode next; // 叶子节点链表指针

public BPlusTreeNode() {

this.isLeaf = true;

keys = new ArrayList<>();

children = new ArrayList<>();

}

public BPlusTreeNode(boolean isLeaf) {

this.isLeaf = isLeaf;

keys = new ArrayList<>();

children = new ArrayList<>();

}

@Override

public String toString() {

StringBuilder stringBuilder = new StringBuilder("{");

stringBuilder.append("isLeaf=").append(isLeaf).append(",");

stringBuilder.append("children=").append(children == null ? "" : children).append(",");

stringBuilder.append("keys=").append(keys == null ? "" : keys).append(",");

stringBuilder.append("next=").append(next == null ? "" : next).append(",");

stringBuilder.append("}");

return stringBuilder.toString();

//return value.toString();

}

}主类

package com.zxx.study.algorithm.datastruct.DataStructures.mtree.tree;

import java.util.ArrayList;

import java.util.LinkedList;

import java.util.List;

import java.util.Queue;

/**

* 1. BPlusTreeNode类:表示B+树的节点,包含关键字列表、子节点列表和一个用于叶子节点链表的指针。

* 2. BPlusTree类:表示B+树,包含插入、删除、搜索等操作。

* 3. 插入操作:与B树类似,但在叶子节点处维护一个链表指针。

* 4. 删除操作:此处省略了完整的删除逻辑,实际应用中需要实现。

*

* 注意事项:

* 1. 删除操作:B+树的删除操作相对复杂,需要处理节点合并、关键字重新分配等情况。

* 2. 范围查询:B+树适合范围查询,可以利用叶子节点的链表指针高效地进行范围遍历。

*

* @author zhouxx

* @create 2025-01-14 0:08

*/

public class BPlusTree {

private BPlusTreeNode root;

private int t; // 最小度数

public BPlusTree(int t) {

this.t = t;

root = new BPlusTreeNode(true);

}

// 搜索关键字

public BPlusTreeNode search(int k) {

return search(root, k);

}

private BPlusTreeNode search(BPlusTreeNode node, int k) {

int i = 0;

while (i < node.keys.size() && k > node.keys.get(i)) {

i++;

}

if (i < node.keys.size() && k == node.keys.get(i)) {

return node;

}

if (node.isLeaf) {

return null;

}

return search(node.children.get(i), k);

}

// 插入关键字

public void insert(int k) {

BPlusTreeNode r = root;

if (r.keys.size() == 2 * t - 1) {

BPlusTreeNode s = new BPlusTreeNode(false);

s.children.add(r);

splitChild(s, 0, r);

int i = 0;

if (s.keys.get(0) < k) {

i++;

}

insertNonFull(s.children.get(i), k);

root = s;

} else {

insertNonFull(r, k);

}

}

private void insertNonFull(BPlusTreeNode x, int k) {

int i = x.keys.size() - 1;

if (x.isLeaf) {

x.keys.add(k);

while (i >= 0 && k < x.keys.get(i)) {

x.keys.set(i + 1, x.keys.get(i));

i--;

}

x.keys.set(i + 1, k);

} else {

while (i >= 0 && k < x.keys.get(i)) {

i--;

}

i++;

if (x.children.get(i).keys.size() == 2 * t - 1) {

splitChild(x, i, x.children.get(i));

if (k > x.keys.get(i)) {

i++;

}

}

insertNonFull(x.children.get(i), k);

}

}

private void splitChild(BPlusTreeNode x, int i, BPlusTreeNode y) {

BPlusTreeNode z = new BPlusTreeNode(y.isLeaf);

for (int j = 0; j < t - 1; j++) {

z.keys.add(y.keys.remove(t));

}

if (!y.isLeaf) {

for (int j = 0; j < t; j++) {

z.children.add(y.children.remove(t));

}

}

x.children.add(i + 1, z);

x.keys.add(i, y.keys.remove(t - 1));

if (y.isLeaf) {

z.next = y.next;

y.next = z;

}

}

// 删除关键字

public void delete(int k) {

delete(root, k);

if (root.keys.isEmpty() && !root.isLeaf) {

root = root.children.get(0);

}

}

private void delete(BPlusTreeNode x, int k) {

int idx = findKey(x, k);

if (idx != -1) {

if (x.isLeaf) {

x.keys.remove(idx);

} else {

BPlusTreeNode predecessor = getPredecessor(x.children.get(idx));

x.keys.set(idx, predecessor.keys.get(predecessor.keys.size() - 1));

delete(x.children.get(idx), predecessor.keys.get(predecessor.keys.size() - 1));

}

} else {

if (x.isLeaf) {

return;

}

int childIdx = findChild(x, k);

BPlusTreeNode child = x.children.get(childIdx);

if (child.keys.size() < t) {

fill(x, childIdx);

}

delete(x.children.get(childIdx), k);

}

}

private int findKey(BPlusTreeNode x, int k) {

int idx = 0;

while (idx < x.keys.size() && x.keys.get(idx) < k) {

idx++;

}

return idx < x.keys.size() && x.keys.get(idx) == k ? idx : -1;

}

private int findChild(BPlusTreeNode x, int k) {

int idx = 0;

while (idx < x.keys.size() && k > x.keys.get(idx)) {

idx++;

}

return idx;

}

private BPlusTreeNode getPredecessor(BPlusTreeNode x) {

while (!x.isLeaf) {

x = x.children.get(x.children.size() - 1);

}

return x;

}

private void fill(BPlusTreeNode x, int idx) {

if (idx != 0 && x.children.get(idx - 1).keys.size() >= t) {

borrowFromPrev(x, idx);

} else if (idx != x.keys.size() && x.children.get(idx + 1).keys.size() >= t) {

borrowFromNext(x, idx);

} else {

if (idx != x.keys.size()) {

merge(x, idx);

} else {

merge(x, idx - 1);

}

}

}

private void borrowFromPrev(BPlusTreeNode x, int idx) {

BPlusTreeNode child = x.children.get(idx);

BPlusTreeNode sibling = x.children.get(idx - 1);

child.keys.add(0, x.keys.get(idx - 1));

x.keys.set(idx - 1, sibling.keys.remove(sibling.keys.size() - 1));

if (!child.isLeaf) {

child.children.add(0, sibling.children.remove(sibling.children.size() - 1));

}

}

private void borrowFromNext(BPlusTreeNode x, int idx) {

BPlusTreeNode child = x.children.get(idx);

BPlusTreeNode sibling = x.children.get(idx + 1);

child.keys.add(x.keys.get(idx));

x.keys.set(idx, sibling.keys.remove(0));

if (!child.isLeaf) {

child.children.add(sibling.children.remove(0));

}

}

private void merge(BPlusTreeNode x, int idx) {

BPlusTreeNode child = x.children.get(idx);

BPlusTreeNode sibling = x.children.get(idx + 1);

child.keys.add(x.keys.remove(idx));

child.keys.addAll(sibling.keys);

if (!child.isLeaf) {

child.children.addAll(sibling.children);

}

x.children.remove(idx + 1);

}

// 范围查询方法:首先通过 findLeaf 方法找到包含起始关键字的叶子节点,然后沿着叶子节点的 next 指针遍历,将处于指定范围内的关键字添加到结果列表中。

public List<Integer> rangeQuery(int start, int end) {

List<Integer> result = new ArrayList<>();

BPlusTreeNode leaf = findLeaf(root, start);

while (leaf!= null) {

for (int key : leaf.keys) {

if (key >= start && key <= end) {

result.add(key);

}

if (key > end) {

return result;

}

}

leaf = leaf.next;

}

return result;

}

//用于找到包含指定关键字的叶子节点

private BPlusTreeNode findLeaf(BPlusTreeNode node, int key) {

while (!node.isLeaf) {

int i = 0;

while (i < node.keys.size() && key >= node.keys.get(i)) {

i++;

}

node = node.children.get(i);

}

return node;

}

//层次遍历(Level-order Traversal):

public void levelOrderTraversal() {

levelOrderTraversal(root);

}

public void levelOrderTraversal(BPlusTreeNode root) {

if (root == null) {

return;

}

Queue<BPlusTreeNode> queue = new LinkedList<>();

queue.add(root);

while (!queue.isEmpty()) {

BPlusTreeNode node = queue.poll();

System.out.println(node.toString());

for (BPlusTreeNode child : node.children) {

if (child != null) {

queue.add(child);

}

}

}

}

// 测试用例方法

/**

* 1. 插入测试:插入一系列关键字,验证B+树的结构和关键字顺序是否正确。

* 2. 搜索测试:搜索存在和不存在的关键字,验证搜索功能是否正确。

* 3. 删除测试:删除一些关键字,验证删除功能是否正确。

* 4. 节点分裂和合并测试:插入足够多的关键字使得节点需要分裂,删除足够多的关键字使得节点需要合并,验证节点分裂和合并功能是否正确。

*

* */

public static void main(String[] args) {

BPlusTree bplusTree = new BPlusTree(3); // 最小度数为3

// 插入测试

int[] insertKeys = {10, 20, 5, 6, 12, 30, 7, 17};

for (int key : insertKeys) {

bplusTree.insert(key);

bplusTree.levelOrderTraversal();

System.out.println("=================" );

}

System.out.println("\n=================\n" );

// 搜索测试

System.out.println("搜索 6: " + (bplusTree.search(6) != null)); // 应该存在

System.out.println("搜索 15: " + (bplusTree.search(15) != null)); // 应该不存在

// 删除测试

int[] deleteKeys = {6, 15, 30};

for (int key : deleteKeys) {

bplusTree.delete(key);

}

// 再次搜索测试

System.out.println("搜索 6: " + (bplusTree.search(6) != null)); // 应该不存在

System.out.println("搜索 30: " + (bplusTree.search(30) != null)); // 应该不存在

// 节点分裂和合并测试

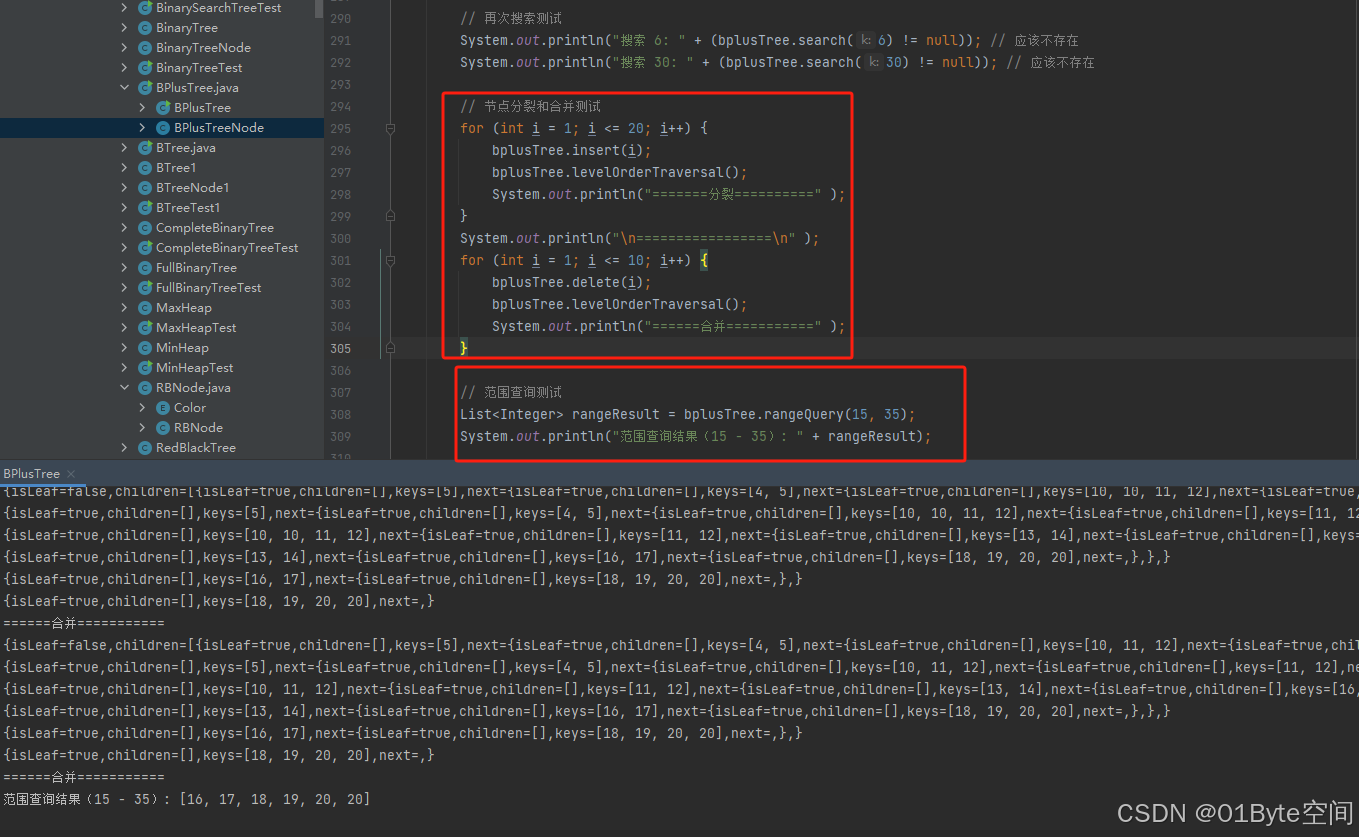

for (int i = 1; i <= 20; i++) {

bplusTree.insert(i);

bplusTree.levelOrderTraversal();

System.out.println("=======分裂==========" );

}

System.out.println("\n=================\n" );

for (int i = 1; i <= 10; i++) {

bplusTree.delete(i);

bplusTree.levelOrderTraversal();

System.out.println("======合并===========" );

}

// 范围查询测试

List<Integer> rangeResult = bplusTree.rangeQuery(15, 35);

System.out.println("范围查询结果(15 - 35): " + rangeResult);

}

}

// 测试用例方法

/**

* 1. 插入测试:插入一系列关键字,验证B+树的结构和关键字顺序是否正确。

* 2. 搜索测试:搜索存在和不存在的关键字,验证搜索功能是否正确。

* 3. 删除测试:删除一些关键字,验证删除功能是否正确。

* 4. 节点分裂和合并测试:插入足够多的关键字使得节点需要分裂,删除足够多的关键字使得节点需要合并,验证节点分裂和合并功能是否正确。

*

* */

重点关注:范围查询和分裂合并

java模拟B-Tree

* 1. BTreeNode类:表示B树的节点,包含关键字列表和子节点列表。

* 2. BTree类:表示B树,包含插入、删除、搜索等操作。

* 3. 插入操作:包括插入关键字和分裂节点。

* 4. 删除操作:包括删除关键字、借用关键字和合并节点。

* 5. 搜索操作:在B树中搜索关键字。

* 这个实现是一个基本的B树实现,可以根据具体需求进行优化和扩展。

b-tree的树节点定义

class BTreeNode {

boolean isLeaf;

List<Integer> keys;

List<BTreeNode> children;

public BTreeNode() {

this.isLeaf = true;

keys = new ArrayList<>();

children = new ArrayList<>();

}

public BTreeNode(boolean isLeaf) {

this.isLeaf = isLeaf;

keys = new ArrayList<>();

children = new ArrayList<>();

}

@Override

public String toString() {

StringBuilder stringBuilder = new StringBuilder("{");

stringBuilder.append("isLeaf=").append(isLeaf).append(",");

stringBuilder.append("children=").append(children == null ? "" : children).append(",");

stringBuilder.append("keys=").append(keys == null ? "" : keys).append(",");

stringBuilder.append("}");

return stringBuilder.toString();

//return value.toString();

}

}b-tree主类操作

package com.zxx.study.algorithm.datastruct.DataStructures.mtree.tree;

import java.util.ArrayList;

import java.util.LinkedList;

import java.util.List;

import java.util.Queue;

/**

* 1. BTreeNode类:表示B树的节点,包含关键字列表和子节点列表。

* 2. BTree类:表示B树,包含插入、删除、搜索等操作。

* 3. 插入操作:包括插入关键字和分裂节点。

* 4. 删除操作:包括删除关键字、借用关键字和合并节点。

* 5. 搜索操作:在B树中搜索关键字。

* 这个实现是一个基本的B树实现,可以根据具体需求进行优化和扩展。

* @author zhouxx

* @create 2025-01-13 23:32

*/

public class BTree {

private BTreeNode root;

private int t; // 最小度数

public BTree(int t) {

this.t = t;

root = new BTreeNode(true);

}

// 搜索关键字

public BTreeNode search(int k) {

return search(root, k);

}

private BTreeNode search(BTreeNode node, int k) {

int i = 0;

while (i < node.keys.size() && k > node.keys.get(i)) {

i++;

}

if (i < node.keys.size() && k == node.keys.get(i)) {

return node;

}

if (node.isLeaf) {

return null;

}

return search(node.children.get(i), k);

}

// 插入关键字

public void insert(int k) {

BTreeNode r = root;

if (r.keys.size() == 2 * t - 1) {

BTreeNode s = new BTreeNode(false);

s.children.add(r);

splitChild(s, 0, r);

int i = 0;

if (s.keys.get(0) < k) {

i++;

}

insertNonFull(s.children.get(i), k);

root = s;

} else {

insertNonFull(r, k);

}

}

private void insertNonFull(BTreeNode x, int k) {

int i = x.keys.size() - 1;

if (x.isLeaf) {

x.keys.add(k);

while (i >= 0 && k < x.keys.get(i)) {

x.keys.set(i + 1, x.keys.get(i));

i--;

}

x.keys.set(i + 1, k);

} else {

while (i >= 0 && k < x.keys.get(i)) {

i--;

}

i++;

if (x.children.get(i).keys.size() == 2 * t - 1) {

splitChild(x, i, x.children.get(i));

if (k > x.keys.get(i)) {

i++;

}

}

insertNonFull(x.children.get(i), k);

}

}

private void splitChild(BTreeNode x, int i, BTreeNode y) {

BTreeNode z = new BTreeNode(y.isLeaf);

for (int j = 0; j < t - 1; j++) {

z.keys.add(y.keys.remove(t));

}

if (!y.isLeaf) {

for (int j = 0; j < t; j++) {

z.children.add(y.children.remove(t));

}

}

x.children.add(i + 1, z);

x.keys.add(i, y.keys.remove(t - 1));

}

// 删除关键字

public void delete(int k) {

delete(root, k);

if (root.keys.isEmpty() && !root.isLeaf) {

root = root.children.get(0);

}

}

private void delete(BTreeNode x, int k) {

int idx = findKey(x, k);

if (idx != -1) {

if (x.isLeaf) {

x.keys.remove(idx);

} else {

BTreeNode predecessor = getPredecessor(x.children.get(idx));

x.keys.set(idx, predecessor.keys.get(predecessor.keys.size() - 1));

delete(x.children.get(idx), predecessor.keys.get(predecessor.keys.size() - 1));

}

} else {

if (x.isLeaf) {

return;

}

int childIdx = findChild(x, k);

BTreeNode child = x.children.get(childIdx);

if (child.keys.size() < t) {

fill(x, childIdx);

}

delete(x.children.get(childIdx), k);

}

}

private int findKey(BTreeNode x, int k) {

int idx = 0;

while (idx < x.keys.size() && x.keys.get(idx) < k) {

idx++;

}

return idx < x.keys.size() && x.keys.get(idx) == k ? idx : -1;

}

private int findChild(BTreeNode x, int k) {

int idx = 0;

while (idx < x.keys.size() && k > x.keys.get(idx)) {

idx++;

}

return idx;

}

private BTreeNode getPredecessor(BTreeNode x) {

while (!x.isLeaf) {

x = x.children.get(x.children.size() - 1);

}

return x;

}

private void fill(BTreeNode x, int idx) {

if (idx != 0 && x.children.get(idx - 1).keys.size() >= t) {

borrowFromPrev(x, idx);

} else if (idx != x.keys.size() && x.children.get(idx + 1).keys.size() >= t) {

borrowFromNext(x, idx);

} else {

if (idx != x.keys.size()) {

merge(x, idx);

} else {

merge(x, idx - 1);

}

}

}

private void borrowFromPrev(BTreeNode x, int idx) {

BTreeNode child = x.children.get(idx);

BTreeNode sibling = x.children.get(idx - 1);

child.keys.add(0, x.keys.get(idx - 1));

x.keys.set(idx - 1, sibling.keys.remove(sibling.keys.size() - 1));

if (!child.isLeaf) {

child.children.add(0, sibling.children.remove(sibling.children.size() - 1));

}

}

private void borrowFromNext(BTreeNode x, int idx) {

BTreeNode child = x.children.get(idx);

BTreeNode sibling = x.children.get(idx + 1);

child.keys.add(x.keys.get(idx));

x.keys.set(idx, sibling.keys.remove(0));

if (!child.isLeaf) {

child.children.add(sibling.children.remove(0));

}

}

private void merge(BTreeNode x, int idx) {

BTreeNode child = x.children.get(idx);

BTreeNode sibling = x.children.get(idx + 1);

child.keys.add(x.keys.remove(idx));

child.keys.addAll(sibling.keys);

if (!child.isLeaf) {

child.children.addAll(sibling.children);

}

x.children.remove(idx + 1);

}

//todo 在B树(B-Tree)中,由于其特殊的结构和性质,通常不直接应用传统二叉树的遍历方法(如前序、中序、后序和层次遍历)。

//先序遍历(Pre-order Traversal):

public void preOrderTraversal() {

preOrderTraversal(root);

}

public void preOrderTraversal(BTreeNode node) {

if (node != null) {

// for (T key : node.keys) {

// System.out.print(key + " ");

// }

System.out.println(node.toString());

for (BTreeNode child : node.children) {

preOrderTraversal(child);

}

}

}

//中序遍历(In-order Traversal): 调用时从根节点和索引0开始

public void inOrderTraversal() {

inOrderTraversal(root, 0);

}

public void inOrderTraversal(BTreeNode node, int index) {

if (node != null && node.children!=null && !node.children.isEmpty()) {

inOrderTraversal(node.children.get(index), 0);

System.out.println(node.toString());

if (index < node.keys.size() - 1) {

inOrderTraversal(node.children.get(index + 1), 0);

}

index++;

if (index < node.children.size()) {

inOrderTraversal(node, index);

}

}

}

//后序遍历(Post-order Traversal):

public void postOrderTraversal() {

postOrderTraversal(root);

}

public void postOrderTraversal(BTreeNode node) {

if (node != null) {

for (BTreeNode child : node.children) {

postOrderTraversal(child);

}

System.out.println(node.toString());

}

}

//层次遍历(Level-order Traversal):

public void levelOrderTraversal() {

levelOrderTraversal(root);

}

public void levelOrderTraversal(BTreeNode root) {

if (root == null) {

return;

}

Queue<BTreeNode> queue = new LinkedList<>();

queue.add(root);

while (!queue.isEmpty()) {

BTreeNode node = queue.poll();

System.out.println(node.toString());

for (BTreeNode child : node.children) {

if (child != null) {

queue.add(child);

}

}

}

}

/**

* 经过检查,上述Java代码实现的B树基本功能(插入、删除、搜索、节点分裂和合并)在逻辑上是正确的,但有一些细节需要注意和改进:

*

* 注意事项:

* 1. 边界条件处理:在删除操作中,处理边界条件时需要特别小心,确保不会出现数组越界等问题。

* 2. 代码优化:可以进一步优化代码结构和性能,例如在插入和删除操作中减少不必要的列表复制和查找。

*

* 测试用例:为了验证B树的正确性,可以设计以下测试用例:

*

* 测试用例1:插入操作

* 1. 插入关键字序列:10, 20, 5, 6, 12, 30, 7, 17

* 2. 验证B树的结构和关键字顺序是否正确。

*

* 测试用例2:搜索操作

* 1. 在上述插入操作后的B树中,搜索关键字:6, 15, 30

* 2. 验证搜索结果是否正确(6 和 30 应该存在,15 应该不存在)。

*

* 测试用例3:删除操作

* 1. 在上述插入操作后的B树中,删除关键字序列:6, 15, 30

* 2. 验证B树的结构和关键字顺序是否正确。

*

* 测试用例4:节点分裂和合并

* 1. 插入足够多的关键字,使得B树的根节点需要分裂。

* 2. 删除足够多的关键字,使得B树的某个节点需要合并。

* 3. 验证B树的结构和关键字顺序是否正确。

*

* 测试用例5:边界条件

* 1. 插入和删除最小和最大关键字。

* 2. 插入和删除重复关键字(B树通常不允许重复关键字,需要根据具体实现验证)。

* */

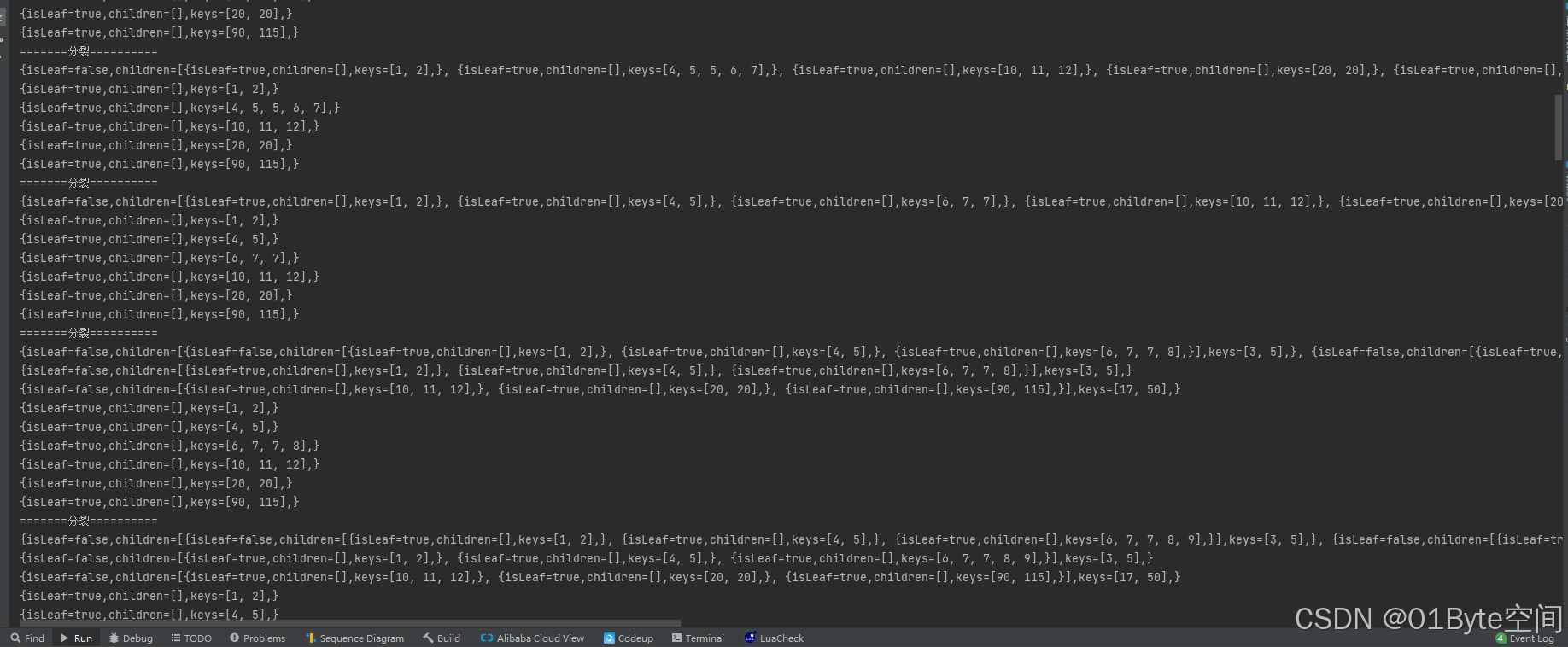

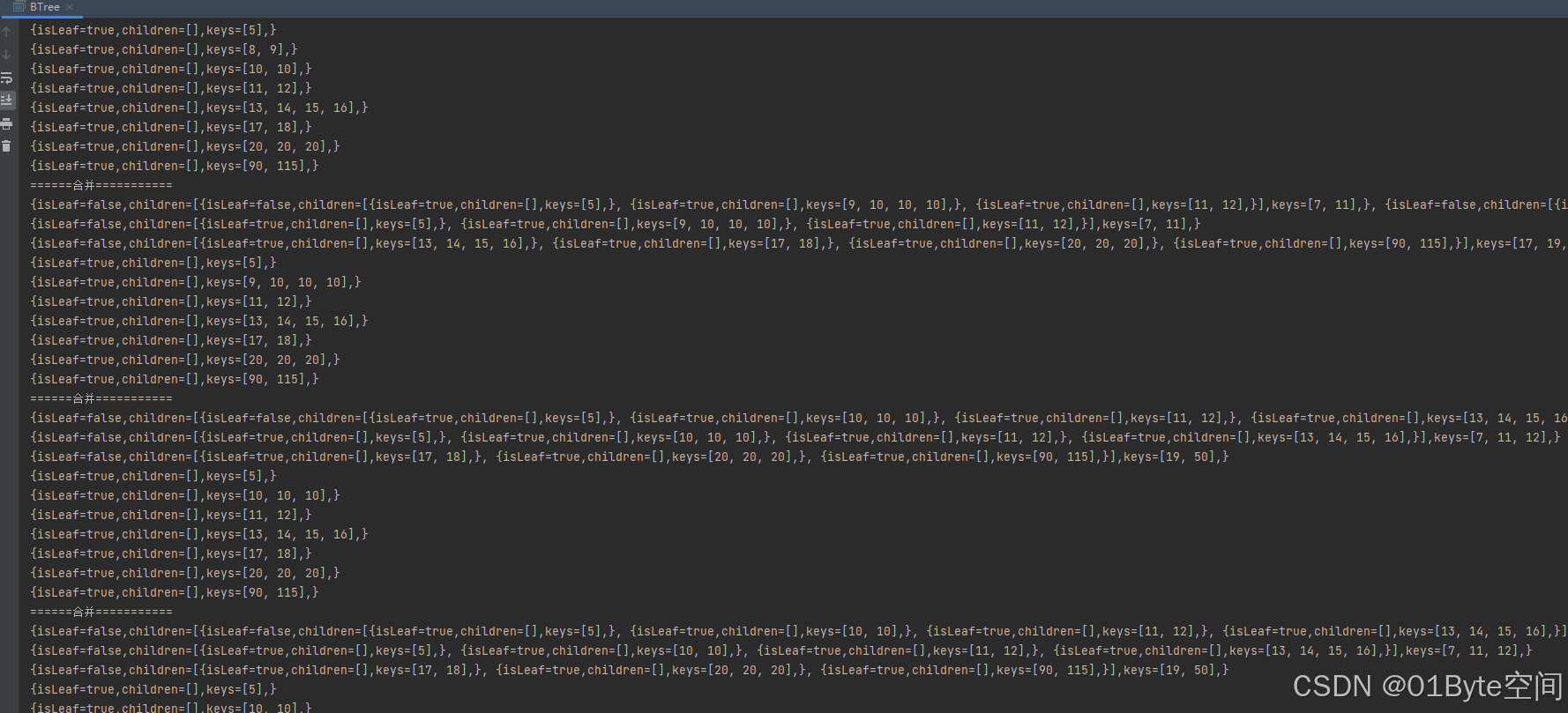

public static void main(String[] args) {

BTree btree = new BTree(3); // 最小度数为3;keys最多存2 * t - 1=5个

// 测试插入操作

int[] insertKeys = {10, 20, 5, 6, 12, 30, 7, 17,11,90,115,50,10,20};// 有重复key,并且明显超过keys长度

for (int key : insertKeys) {

btree.insert(key);

btree.levelOrderTraversal();//打印可以看到分裂和合并

System.out.println("=================" );

}

System.out.println("\n=================\n" );

// 测试搜索操作

System.out.println("搜索 6: " + (btree.search(6) != null)); // 应该存在

System.out.println("搜索 15: " + (btree.search(15) != null)); // 应该不存在

// 测试删除操作

int[] deleteKeys = {6, 15, 30};

for (int key : deleteKeys) {

btree.delete(key);

}

// 再次测试搜索操作

System.out.println("搜索 6: " + (btree.search(6) != null)); // 应该不存在

System.out.println("搜索 30: " + (btree.search(30) != null)); // 应该不存在

// 测试节点分裂和合并

for (int i = 1; i <= 20; i++) {

btree.insert(i);

btree.levelOrderTraversal();//打印可以看到分裂和合并

System.out.println("=======分裂==========" );

}

System.out.println("\n=================\n" );

for (int i = 1; i <= 10; i++) {

btree.delete(i);

btree.levelOrderTraversal();//打印可以看到分裂和合并

System.out.println("======合并===========" );

}

}

}/** * 经过检查,上述Java代码实现的B树基本功能(插入、删除、搜索、节点分裂和合并)在逻辑上是正确的,但有一些细节需要注意和改进: * * 注意事项: * 1. 边界条件处理:在删除操作中,处理边界条件时需要特别小心,确保不会出现数组越界等问题。 * 2. 代码优化:可以进一步优化代码结构和性能,例如在插入和删除操作中减少不必要的列表复制和查找。 * * 测试用例:为了验证B树的正确性,可以设计以下测试用例: * * 测试用例1:插入操作 * 1. 插入关键字序列:10, 20, 5, 6, 12, 30, 7, 17 * 2. 验证B树的结构和关键字顺序是否正确。 * * 测试用例2:搜索操作 * 1. 在上述插入操作后的B树中,搜索关键字:6, 15, 30 * 2. 验证搜索结果是否正确(6 和 30 应该存在,15 应该不存在)。 * * 测试用例3:删除操作 * 1. 在上述插入操作后的B树中,删除关键字序列:6, 15, 30 * 2. 验证B树的结构和关键字顺序是否正确。 * * 测试用例4:节点分裂和合并 * 1. 插入足够多的关键字,使得B树的根节点需要分裂。 * 2. 删除足够多的关键字,使得B树的某个节点需要合并。 * 3. 验证B树的结构和关键字顺序是否正确。 * * 测试用例5:边界条件 * 1. 插入和删除最小和最大关键字。 * 2. 插入和删除重复关键字(B树通常不允许重复关键字,需要根据具体实现验证)。 * */

观察分裂合并过程

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?