文章目录

1、遗留系统的策略

遗留系统是指任何基本上不能进行修改和演化以满足新的变化了的业务需求的信息系统。

在企业信息系统升级改造过程中,如何处理和利用遗留系统,成为新系统建立的重要组成部分。

遗留系统的演化方式有多种,可以采取继续维护、某种形式的重构或替代策略,或者联合使用几种策略。究竟采用哪些策略来处理遗留系统,需要根据对遗留系统的所有系统特性的评价来确定。

1.1 评价方法

主要评价方法包括 度量系统技术水准、商业价值和与之关联的企业特征,其结果作为选择处理策略的基础。

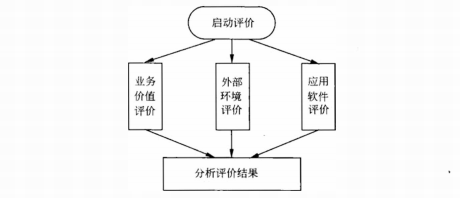

评价方法由一系列活动组成,如图:

# 1.启动评价

# 2.业务价值评价

# 3.外部环境评价

# 4.应用软件评价

# 5.分析评价结果

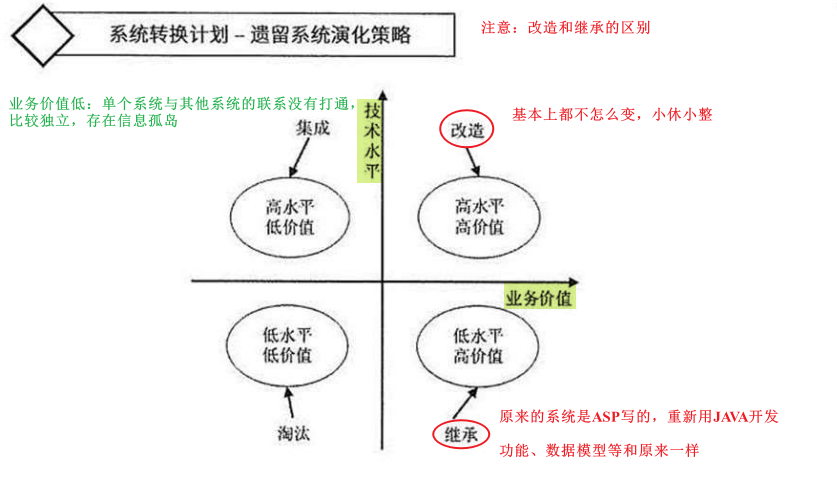

1.2 演化策略

注意区分:改造和继承

# 1.淘汰策略

# 2.继承策略

# 3.改造策略

# 4.集成策略

2、系统转换与交接

2.1 新旧系统的转换策略

1.系统转换是指新系统开发完毕,投入运行,取代现有系统的过程。

2.需要考虑多方面的问题,以实现与老系统的交接。

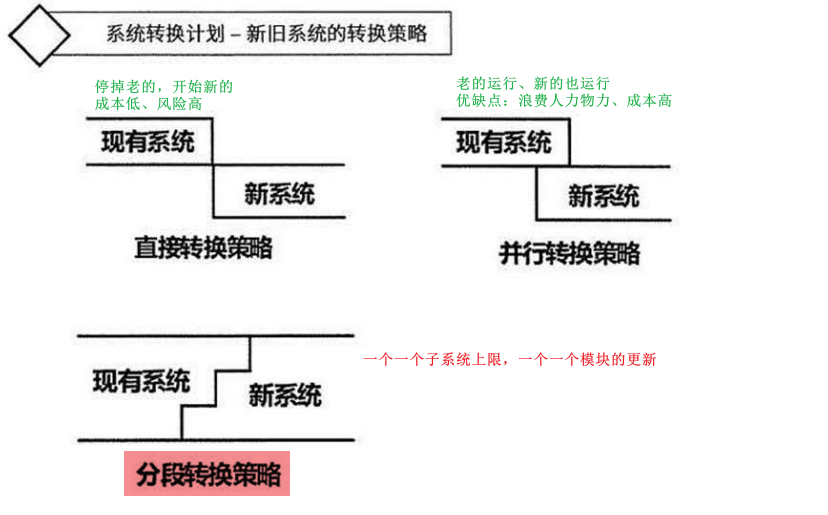

### 三种转换计划

1、直接转换:风险大,适用于新系统不复杂,或者现有系统已经不能使用的情况。优点是:节约成本。

2、并行转换:新老系统并行工作一段时间,新系统经过试运行后再取代。

若新系统在试运行过程中有问题,也不影响现有系统的运行,风险极小。

在试运行的过程中,还可以比较新老系统的性能,适用于大型系统。

缺点:耗费人力和时间资源,难以控制两个系统间的数据转换

3、分段转换:分期分批逐步转换。

适用于大型项目,只是更耗时,而且现有系统和新系统间混合使用,需要协调好接口问题。

2.2 数据转换与迁移

将数据从就数据库迁移到新数据库中。要在新系统中尽可能的保存旧系统中合理的数据结构,才能降低迁移的难度。也有三种方法:

- 系统切换前通过工具迁移

- 系统切换前采用手工录入

- 系统切换后通过新系统生成

转换的过程成为ETL,有三个步骤:抽取(旧数据库数据)-转换(三种转换方式)-装载(装入新数据库,并检验数据)

3、系统的扩展和集成

随着信息系统的运行和业务的发展,对现有系统进行有效的扩展升级,使其适应当前的应用情况,就成为必然的,也是经济的选择。而如果企业有多个应用系统,就需要对这些系统进行集成,是数据能在这些系统中共享。

3.1 系统扩展

系统的可扩展性是指将新的功能添加到系统中的能力。可扩展性可以分为动态可扩展性和静态可扩展性。

- 动态可扩展性:是指在系统运行过程中,能够添加新的功能,而不会影响系统的其他部分。

- 静态可扩展性:是指在添加新的功能时,系统必须停止运行,当新功能添加后,系统再重新启动。

提高系统的可扩展性的方法是在系统架构中减少构件之间的耦合。显然,如果在系统规划和设计时充分考虑了可扩展性的因素,在系统架构上进行了预留,则同类型业务的扩展就相对容易些。

一般的,当客户提出需求变更或增加新的功能时,通常采用的方法首先就是对现有系统进行扩展,以满足这种变化。扩展一般包括延伸型扩展和新建型扩展。前者需要在理解扩展点附近的架构及代码的基础上,以原有方式进行功能补充;后者则可能会完全另起炉灶,在适应系统整体架构的前提下,增加全新的功能。

通过在基本软件基础上,引入第三方软件包进行二次开发的方式,可以迅速对系统功能进行扩展。例如,引入具有手写签批功能的控件,可以立即得到支持领导手工批阅公文的功能扩展。但这种引入也是双刃剑,需要在引入前进行充分的研究和分析,确保其能满足目前的扩展需求外,还具有适度前瞻的特性。同时,需求引入详细的设计文档甚至源码,以保证对引入包的可控性,避免过度依赖第三方技术支持,减低实施风险。

3.2 扩展与集成的比较

系统扩展和集成分别属于深度维护和广度维护活动,和开发过程类似,都需要经过需求分析、设计、编码、测试和实施的完整流程。需要分析人员、设计人员、编码人员、测试人员和实施人员的参与,需要过程管理人员进行项目管理,系统集成还特别需要组织的高层人员参与协调与沟通。

系统扩展的重点在设计阶段,为达到平滑扩展,需要仔细研究扩展点附近的软件环境,需要避免因扩展引起源有系统的动荡,要进行细致的回归测试;系统集成的重点在分析阶段,为达到无缝集成,需要仔细分析业务,尤其是业务关联点。比曼过于耦合、深度介入,增加集成复杂度。另外,还需组织的高层领导强调协调,强调全局观念,互相配合,方能顺利进行集成。

在系统测试方面,系统扩展和集成的测试要进行全面的回归,不能“改头测头,改脚测脚”,系统集成尤其要重视接口的测试和流程流畅性的测试。

4、系统运行管理

系统运行管理的目的是对信息系统进行控制,记录其运行状态,进行必要的修改和扩充,以便信息系统真正符合管理和决策的需要。

系统运行管理的主要内容包括日常运行管理、系统运行情况的记录、对系统运行情况的检查与评价等,这些工作是一个琐碎而细致的原始资料积累过程,不能忽视。

4.1 系统成本管理

系统运行与管理需要硬件、网络等设备的支持,需要人员和场地的开支,而这些都是系统的成本。

系统成本可以有多种分类,例如,直接成本和间接成本、固定成本和变动成本等。

在系统运行管理中,完整的成本管理模式应该包括预算、IT服务计费和偏差分析。

成本管理的目的是使系统的TOC达到最优。

# 1.预算

# 2.IT服务计费

# 3.偏差分析

4.2 系统用户管理

# 1.统一用户管理

# 2.身份认证的方法

(1)用户名/密码方式

(2)IC[集成电路]卡认证

(3)动态密码

(4)USB Key认证

# 3.用户安全审计

# 用户安全审计的主要功能是收集、保护和分析用户安全审计数据,

# 形成用户安全审计报告

报告的主要内容:

(1)系统运行过程中通常会发生什么情况,用户通常要登陆访问哪些资源、

用户访问系统的时间分布特征等。利用这些信息发现和审核异常情况

(2)用户登录系统的时段记录,审核个别用户在不同时间登录的情况

(3)用户登录失败的记录

4.3 网络资源管理

# 1.网络资源管理的功能

# 2.网络资源管理系统

4.4 软件资源管理

# 1.软件构件管理

# 2.软件分发管理

# 3.文档管理

5、系统故障管理

5.1 故障监视

- 设置待监视项目

- 监视的内容和方法

5.2 故障调查

- 收集故障信息

- 确定故障位置

- 调查故障原因

5.3 故障支持和恢复处理

- 硬件设备故障的恢复

- 数据库故障的恢复

- 应用软件故障的恢复

6、软件维护

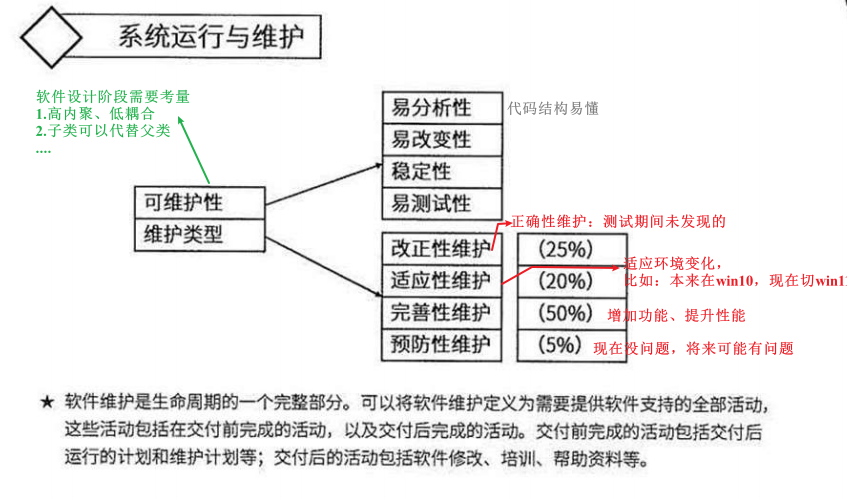

系统维护就是在系统运行过程中,为了改正错误或满足新的需求而修改系统的活动,包括软件维护(程序维护)、数据维护、代码维护、设备维护,以及机构和人员的变动等。在整个信息系统的维护过程总,软件维护是最重要的工作,也是最难的工作。

软件维护是生命周期的一个完整部分,可以将软件维护定义为需要提供软件支持的全部活动,这些活动包括在交付前完成的活动,以及交付后完成的活动。交付前完成的活动包括交付后运行的计划和维护计划等;交付后的活动包括软件修改、培训、帮助资料等。

6.1 软件维护概述

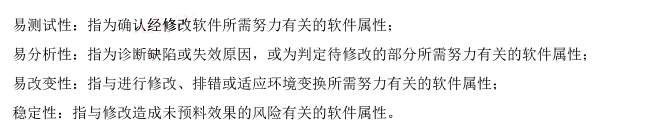

可维护性评价指标

维护类型

完善性维护:增加新功能

改正性维护[正确性维护]:没测出来,实际使用出现的问题

预防性维护:对标 未来,针对未来

适应性维护:环境变了,才叫适应性,环境没变,不叫适应性

6.2 软件维护的影响因素

软件维护阶段占整个软件生命周期60%以上的时间。,因此,分析影响软件维护的因素,提高软件的可维护性,就显得十分重要。

软件维护的影响因素有很多,主要有一下几个方面:

- 业务因素。因为系统在线运行,某些系统要保证7*24h运行,维护人员必须寻找一种途径,在不影响用户业务的情况下实现改动。

- 理解的局限性。统计数据显示,50%左右的软件维护工作量花在理解要修改的软件上。有时,用户的理解也会出现问题,约有超过半数的维护问题源自用户技能或理解的缺乏。同时,维护人员也需要一些人际技巧,努力理解不同用户的思维方式,以说服的方式处理掉一些问题。

- 对待维护的优先级问题。有时开发商会倾向于维持现有系统的运行,而客户更迫切的需要新功能,甚至一个新系统。

- 维护人员的积极性。通常,维护人员被认为是第二阶层,程序员大多认为设计和开发比维护工作更具有技巧性和挑战性。

- 测试的困难

7、系统监理与评价

企业信息化是有风险的,信息系统规模越大、功能越复杂,风险也就越大。目前,在国内的信息化建设项目中,绝大多数用户无法组织队伍对信息系统建设进行专业化管理,难以胜任从可行性分析、规划设计、超标、方案评审到工程验收全过程的管理与组织协调工作,建设方和承建方在信息系统建设过程中存在严重的信息不对称问题。

要解决这个问题,就需要借助第三方力量来对信息系统工程项目进行监控和管理,对信息系统进行审计和评价。

7.1 工程监理

待补充

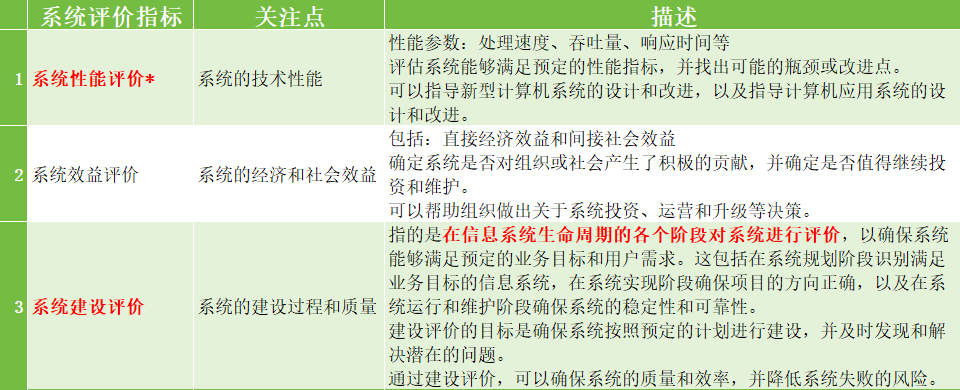

7.2 系统评价

1、系统评价指标

- 系统性能评价

- 系统效益评价

- 系统建设评价

2、系统评价分类

- 立项评价

- 中期评价

- 结项评价

3、系统评价步骤

- 确定评价对象,下达 评价通知书,组织成立 评价工作组 和 专家咨询组;

- 拟定 评价工作方案,收集基础资料;

- 评价工作组 实施评价,征求专家意见和反馈[给企业],撰写 评价报告;

- 评价工作组 将 评价报告 报送 专家咨询组 复核,向委托人送达 评价报告 和 选择公布评价结果,建立评价项目档案。

1586

1586

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?