睡眠作为维持人体健康的重要生理机制,其节律性受到精密调控。在昼夜节律系统的调控下,人类普遍遵循周期性单次睡眠模式,这一过程涉及复杂的神经-体液调控网络。其中神经元活动、神经递质传导、激素分泌及遗传调控机制共同作用于睡眠觉醒系统,包括腺苷、血清素以及褪黑素等关键物质均在其中发挥重要作用。想必曾饱受失眠困扰的小伙伴们,对褪黑素或多或少都有些耳闻吧?接下来,就跟着小编一起深入了解一下褪黑素吧。

褪黑素发展历史

1917年,研究人员将牛松果体碾碎后倒入养着蝌蚪的容器内,观察到半小时后蝌蚪的皮肤、内脏变得异常透明。基于这一现象,研究人员猜测松果体内存在一种活性因子,具有促使黑素细胞内聚集黑色素颗粒的能力,由此将其命名为褪黑素。

1958年,美国科学家阿伦·勒纳(Aaron B. Lerner)带领的研究团队首次从牛的松果体中成功分离出了褪黑素,并对其化学结构进行了鉴定,从此开启生命科学界对褪黑素探索的大门。

1970年代,发现褪黑素与昼夜节律调控之间存在密切关系,它在调控睡眠-觉醒周期方面发挥着关键作用,这一发现让褪黑素受到众多科研人员的关注。随着研究深入,褪黑素的多效性逐渐显现——包括自由基清除机制、免疫细胞功能调节等跨系统生理功能相继被发现。

现今,在生物医学领域,褪黑素研究持续展现其多维价值。临床应用方面已开发出药品和保健食品用于睡眠障碍管理和昼夜节律失调治疗。基础研究层面,科学家正通过基因编辑技术和分子影像学手段持续探索其神经保护、抗衰老等潜在生物学功能,致力于构建更完整的褪黑素作用网络图谱,为精准医疗提供新思路。

褪黑素的发展历史

褪黑素理化性质

褪黑素(Melatonin),学名N-乙酰基-5-甲氧基色胺,是松果体分泌的重要神经内分泌激素。位于人类丘脑后上部的松果体是一个豌豆大小的灰红色腺体,因其形似松果而得名。高等动物体内的褪黑素由松果体合成后,经血液循环作用于靶器官受体。其血液浓度呈现显著的昼夜波动特征,这与其受光照调控的分泌模式密切相关。

褪黑素化学结构|来源:摩熵化学(MolAid)

作为典型的"暗信号"物质,褪黑素的生物合成严格受光周期调控——暗环境可激活其合成通路,而光照则产生抑制作用。这种特殊的分泌特性使其在哺乳动物体内发挥核心时钟分子的功能,能够稳定和加强昼夜节律。

从理化性质分析,该物质通常表现为白色至淡黄色结晶粉末,具有两亲性特征:水溶性较低,微溶于水,但可溶于丙酮、乙醇等有机溶剂。这种溶解性特点使其在不同的生物介质和化学环境中具有特定的行为和分布特性。其熔点为116-118℃左右,超过此温度范围即发生固液相变。分子结构中同时存在的吲哚环和乙酰氨基使其兼具脂溶性和弱酸性特征,这种酸碱性会影响其在不同pH境下的存在形式和化学性质,进而影响其在生物体内的吸收、分布和代谢过程。该物质具有显著光敏特性,其分子结构中的吲哚环体系在强光照射下易发生光降解反应,因此不能长时间暴露在强光环境下,需要避光保存。其次,褪黑素分子结构较为特殊,其分子中的酰胺基、甲氧基等官能团可以参与一些特定的有机化学反应。

褪黑素物化性质|来源:摩熵化学(MolAid)

褪黑素的合成

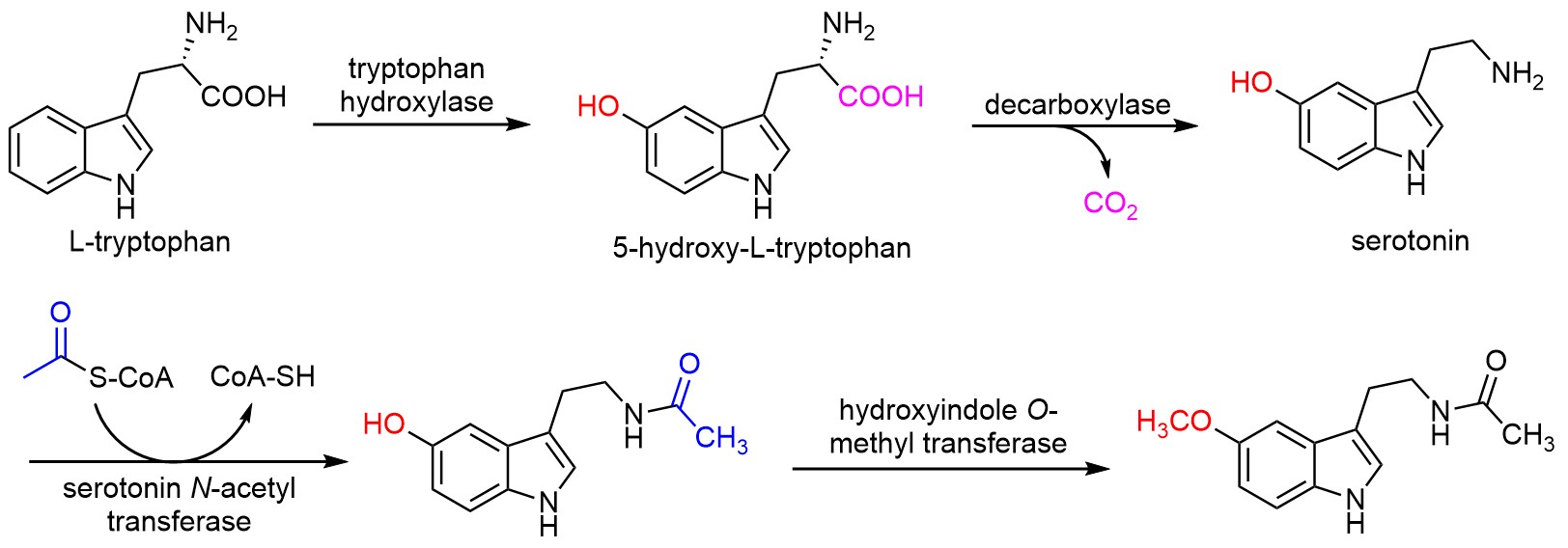

褪黑素的生物合成过程受光控制,当视网膜感知环境中的蓝光亮度后,将光暗信号传递给松果体,令其在黑暗情况下制造褪黑素。松果体细胞内的生物合成路径始于L-色氨酸的代谢转化:首先在色氨酸羟化酶的作用下生成5-羟色氨酸,随后经脱羧酶的作用形成神经递质5-羟色胺(血清素)。然后在N-乙酰基转移酶介导下与乙酰辅酶A发生乙酰化生成N-乙酰-5-羟色胺,最后在甲基转移酶作用下即可得到褪黑素。

褪黑素的生物合成

褪黑素因其显著的生理调节功能及药理活性,已被广泛应用于药品和保健食品。巨大的产业需求推动着其化学合成工艺的持续优化与创新。当前工业化生产中,基于成熟工艺路线制备的高纯度褪黑素占据市场主导地位,文献记载的合成方法数量众多,文章受限,小编不好放太多图片,感兴趣的话大家可以自行去化学数据库查看哦。

褪黑素主要作用

1、改善睡眠

褪黑素的核心作用是帮助调节人体昼夜节律,尤其在光线减弱时分泌增加,向身体传递“夜晚来临”的信号。它能通过抑制神经兴奋性、降低体温等方式促进睡意,常用于改善失眠、倒时差或轮班工作导致的睡眠紊乱。短期补充褪黑素(如1-3个月)对非器质性失眠有辅助效果,但长期使用需谨慎。

2、抗氧化与抗衰老

褪黑素具有清除自由基的能力,直接中和羟自由基、过氧亚硝基等活性氧物质,减少氧化应激对细胞膜、DNA及蛋白质的损伤,尤其在保护神经和心血管系统方面显示出潜力。

3、调节免疫

褪黑素既能增强防御(促进T细胞、NK细胞活性),又能防止过度炎症(抑制细胞因子风暴)。褪黑素本身跟人体的免疫有比较密切的关系,它能够帮助合成一些人体免疫细胞的成分,还可以调节多种细胞因子的活动,让人体的免疫能力得以增强。

4、对抗肿瘤

抗肿瘤是褪黑素的重要功效之一,褪黑素可以保护DNA免受损伤,抑制细胞癌变。其次,它还对肿瘤具有一定的辅助治疗作用。

滥用褪黑素的不良副作用

1、加重失眠症状

长期不当使用可引发神经内分泌调节失衡,导致褪黑素受体敏感性下降,出现剂量依赖性睡眠障碍。临床表现为昼夜节律紊乱特征:夜间入睡困难伴日间过度嗜睡,严重者可能发展为慢性睡眠-觉醒节律障碍。

2、中枢神经系统抑制

持续外源性补充可能通过负反馈机制抑制松果体内源性褪黑素合成,引发神经递质调节异常。典型症状包括持续性精神萎靡、认知功能下降及日间警觉度降低,影响工作效能及交通安全。

3、带来肝脏负担

长期使用褪黑素会加重肝脏代谢。褪黑素在我国被允许作为保健食品原料使用,保健功能限定为改善睡眠,我国《保健食品原料目录》明确规定其每日摄入量上限为3mg。因为褪黑素是经过肝脏代谢的,所以长期或超量使用褪黑素会加重肝肾负担。

4、降低生育能力

长时间使用褪黑素容易导致生育功能下降。因为褪黑素摄入过量,容易导致内分泌紊乱现象。市面上的褪黑素产品剂量太高,有的会造成低体温、释放过多泌乳激素导致不孕。

5、其他问题

除了上面较为常见的反应,褪黑素还有可能导致一些不太常见的副作用,比如短暂的抑郁情绪、身体轻微震颤、轻度焦虑等。还有的人可能会产生过敏反应:如血管性水肿、荨麻疹样皮疹、支气管痉挛等。

因此妊娠期妇女、肝功能不全者、肾功能不全者、对酒精过敏者、患有心脑疾病者、婴幼儿和青少年肾炎患者都不宜服用褪黑素。

图源:摩熵化学(MolAid)

可能有小伙伴想问?褪黑素能美白吗?

科学研究表明,褪黑素并不能起到美白的作用,也不会影响人体内黑色素的变化水平。

褪黑素名称中的“褪黑”源于早期实验中观察到其能使两栖动物的黑色素细胞颜色变浅,但这与人体美白无关。褪黑素的核心作用是调节睡眠节律,改善睡眠质量后可能间接促进皮肤修复或减缓氧化损伤,但无法减少黑色素生成。

若追求美白,需通过严格防晒(阻挡紫外线)、使用含维生素C、烟酰胺等成分的护肤品,并保持规律作息,而褪黑素仅建议短期用于改善睡眠问题,长期服用可能引发内分泌紊乱等副作用,需遵医嘱使用。

结束语

褪黑素作为调节睡眠的膳食补充剂,其功效与使用需建立在对睡眠障碍成因的科学认知基础上。临床研究显示,其有效性存在显著差异性:

适应证候:

• 生理性分泌不足:常见于老年群体因松果体退化导致的失眠症状

• 昼夜节律失调:适用于倒班工作、跨时区旅行等生物钟紊乱人群

应用局限:

对于焦虑障碍、抑郁情绪等心理因素引发的睡眠问题,单纯补充褪黑素难以达到预期效果。此类情况需优先进行心理评估与专业治疗。

睡眠健康管理建议:

建立昼夜节律锚点:固定作息时间,尤其重视晨间光照对生物钟的校准作用

营造睡眠友好环境:避免夜间高强度运动,睡前90分钟开启"数字戒断"

认知行为干预:采用渐进式冥想、呼吸训练替代电子设备依赖

特别提醒:当代人普遍存在"报复性熬夜"现象,建议设置手机自动休眠程序(比如21:30启动勿扰模式)。虽然实践不易,但逐步调整终会收获优质睡眠——与君共勉!(小编其实自己也做不到- -)

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?