核稿件:9字真言,让你把错误扼灭在萌芽期

核稿件,即审核书籍内容,是定稿前的最后一步,你要“当好思想向导的 把关人,做好内容质量的守门员”。

校对是闪电出书编辑工作的延续,必备工序,是对编辑工作的补充和完善,按照原稿去审查订正排印或缮写的错误,是书籍印刷前的最重要环节之一。

根据原稿(视频、音频和稿件)核对校样,订正差错,提出质疑,保证书籍印刷质量的工作。因此……

你必须要有高度的责任感,认真细致去研读文稿,并树立严谨周密的思维 方式,拥有一丝不苟的工作作风。

校对9字诀:校异同、校是非、校对版。

“校异同”即对比原稿核对校样,发现校样上与原稿不同的“异”,依据 原稿加以修订。

“校是非”即“是与非”、“对与错”。发现并修改订正原稿中存在的各种 差错,保证书籍的质量。

“校对版”即无错字,无乱码,编章通顺。指出编辑工作者中出现的疏漏和笔误之处,并加以补充和修正。

无错字是精校版,校对版只是把和谐、排版之类明显的问题进行修改,二者的最大区别其实就是在错别字。

校对版的大部分可以直接用软件解决。精校版为了能最大程度减少错别字,需要对整本进行“读校”,也就是一边阅读,一边修改,很耗费人力。

总之,校对工作在整个印刷工作中是不可缺少的重要环节,是一项极为细致、重要的技术工作,主要任务是对照原稿逐一核对校样,即逐字稿。

“不校异同”不能保证,成果准确完整地转换为印刷文本;

“不校是非”不能发现,改正作者在创作过程中的讹误;

“不校对版”不能发现和弥补,编辑在修饰过程中的疏漏。

既校异同又校是非,还校版式;既对作者负责即忠实于原稿,依据原稿逐一核对校样。更对读者负责,即发现原稿中存在的各种差错,订正并请作者确认。

校对的基本方法,是从各种具体校对方式中概括出来的带有普遍性的方法,适用于各类书籍方面的校对。

对校法 对校法是照原稿校对校样,使校样上的文字、标符与原稿完全相符,达到消灭一切与原稿不符的排录、错、误的一种校对方法。

对校法的特点是比照原稿,逐字对校样,发现校样与原稿之间的异同,以 原稿为依据去异存同,保证原稿的原意正确无误地复制成付印样。

本校法 本校法是在“通读”校样中通过本书前后、左右内容互证,发现 问题,订正讹误的一种校对方法。

本校法要求校对人员具有丰富的经验和较强的辨错能力,否则,在操作过程中常常会出现顾此失彼、挂一漏万的现象。

特点是一定要依据本书的内在联系来进行相关内容的对照,包括以大纲与 目录,目录校对正文,文图相对,文表相对,正文与注释相对,名词术语、概念 前后对等,通过对照,发现问题,订正讹误。

不仅可以消除校对疏漏,达到提高校对质量的目的,还可以为编辑加工起到拾遗补缺的作用。

通读校样发现的问题,一是查原稿进行核实,二是通过他校法寻找根源。在确认差错之后,才予以订正。

他校法 他校法是利用各种标准和规范的图书与所校的原稿对照,找出不 标准、不规范的地方并加以改正的一种校对方法。

在校对古籍类、科技类、著作类图书中用他校法最多。

为此要求校对主体对新标准、新规范要有所了解,对权威工具书一定要相当熟悉,这样才能迅速、准确地运用(知识工作者出书,建议自己校稿)。

理校法 校对者运用自己的知识进行分析、推理,在“通读”中对原稿是非作出判断的校对方法。

凭借校对者的主观认识来进行“是非”判断:一是从分析“字词”含义入手进行推理判断;二是运用“逻辑方法”进行推理判断。

无论采用哪一种方法来进行推理判断,都需要校对者对书中的知识内容经过通读进行理解。理解是理校的中心,而准确的理解是植根于丰厚的知识积累的沃土之中的。

因此,在采用理校法进行校对的过程中,要充展开联想、推理、判断、识别等一系列复杂的思维活动,同时避免“想当然”而造成妄改。

校神绝技:让老司机带你一起飞

字号是印刷用字大小的规格,你需要掌握四号至六号字号:

四号及小四号一般适用于小标题;五号既适用于32开书籍的小标题,适用于书刊正文;小五号一般适用于书刊正文;六号适用于书刊中注释、图表文字。

字体是印刷用字的式样,书籍正文常用宋体、楷体、仿宋体、黑体等。

黑体:字形端庄、横平竖直、笔画等粗、均匀醒目。书籍中常用黑体字作为标题字,或表示正文文字的着重部分。

宋体:字型方正、横平竖直、横细竖粗、棱角分明,使人看起来清晰爽目,久读不易疲劳,具有较好的印刷适应性,书中常用书宋体排正文。

楷体:也称正楷体、真书,笔画接近于手写体。字形规范、结构稳定、均匀柔美、雅观大方。

少年儿童读物中常用4号楷体字排正文。由于同一字号的楷体字显得比书宋体略小,因此,用楷体字作为标题字时,应选比正文大一些的字号。

仿宋体:其特点是宋体结构、楷体笔法、粗细一致、清秀挺拔。书籍中常用仿宋体作为序言。

使用字体,总结如下:

“正文,一般以宋体为主,其他字体为辅”,书籍的正文多使用5号宋体,为增加内容含量,一般使用小5宋体,比如工具书、辞书等多使用小5宋或6宋;一般文件多使用4宋或4仿宋;

通俗读物或幼儿读物也有使用4宋(或4楷)、小4宋(或小4楷)。黑体、楷体、仿宋体等用于正文中,起辅助地位。

“标题字的层次一般从大到小、从重到轻”。黑体等黑字体属于重体,宋体、楷体、仿宋体等瘦细字体属于轻体。从大到小能使标题层次分明;从重到轻可使版式美观醒目。

“正文中的备注文字,不宜大于正文主字”。正文使用5宋,则与正文有关的备注文字(如脚注、表注、图注、表题、图题、参考文献等)就不宜再用5号字,而宜用小5号或6号字,否则,就会本末倒置。

首先要了解封面的设计形式,包含什么内容,再校对正误是否有遗漏信息。

面封 印有公司的LOGO、书名、作者名、出版社名、宣传语。书名的形式上要求清晰醒目,易于辨识,不使用繁体字。出版社名一般在封面下端居中。

字体要求庄重,如有对字体特殊要求的请严格遵循。

封底 包括责任编辑姓名、封面设计姓名、条形码、定价、图书宣传信息等。其位置排放为左上方是责编和封面设计者姓名,必要时列绘图者姓名。

右下角是ISBN编号、定价。

书脊 包括公司的LOGO、书名、出版社名、署名。

扉页:包括书名、署名、出版社名。书名包括汉字书名和书名的汉语拼音。

作者署名要列全体作者的姓名,包括主编、副主编、审阅、作者等。姓名与姓名之间空一格,不用顿号。

版权 即版权记录页,一般印有书名,作、编、译者的姓名,出版者、发行者和印刷者的名称及地点;开本、印张和字数;出版年月、版次、印次和印数;书号、CIP数据号和定价等等。

在校对版权要注意内容必须绝对正确,不能有丝毫差错。所以,在校对时首先要依据出版社CIP原稿仔细校对,版式要求应按照出版社的要求,不能擅自改动。其次,尽可能与本书的各个部分进行对照核对,如开本、字数、印张等。

版次 统计版本内容的重要变更的。图书第一次出版者为第一版,内容经过较大增删后出版者为第二版,以此类推。

同一种图书改换书名、开本、版式、装订、封面出版者,均不作为再版,即不作为版次的变更。

印次 统计印刷的次数。印次须从第一版第一次印刷计算起,重印时应将 以前各版的印次累计。

校对版权页,注意在计算印张、字数、定价时有无遗漏,在校对面封、书脊、扉页、底封、版权时,要互相对照、核实,如书名一致,版本一致,出版社一致、定价一致等等。

校对目录的首要原则是与内文完全一致,包括文字、序码、标点等。因此 必需把目录上的内容与内文一一核对。

标题是书籍重要组成部分,由于内容层的需要,有大小各级标题,如篇题、章题、节题等等。最大一级的标题就叫做一级标题,依次是二级标题……

要注意各级标题的字体、字号及排式,必须前后一致,全书统一。

为此,有必要对各级标题的字体、字号及排式,作为单一项目,从头到尾 专门校对一遍。校对时要做到字字落实,个个看清,避免浮光掠影,一瞥而过。

在校对标题时,应注意以下9点:

1.标题序码 除了篇、章、节标题外,序码依次为:一/(一)/1./(1)/①/A./b.这7级,可以越级使用,但不能颠倒更不可混乱。也可以写为:1/1.1/1.1.1

2.标题字间间空原则 两字间二(或1.5个字),三字间一(或1.5个字),四字间半(或1个字),五个字及以上不空。

3.标题占行要求 与标题各等级相关,一级标题可多占行,二级标题逐减少占行,最小一级标题既可占一行,也可后接正文。注意标题排式应全书前后一致。

4.标题转行方式 必须严格遵守不害文意的原则,即标题转行不能割裂词义、虚词不能转为下一行的第一字等。例如,“的”“得”等不能出现在行首,“和”“与”等不能出现在行尾。

5.标题内容与正文内容是否相符。

6.内文引用标题 要查对核实(如“见第几章第几节”),这一工作在最后 校次整理为重点(因为经过几次排、改,可能有变动)。

7.标题内标点用对开为好,末尾一般不加标点(除?!外)。

8.标题排在版面末行,即背题,应设法在标题下面加一行正文或将标题 转入下一面。

9.单字不占行,单行不占版(正文中排版相同)。

完整的表题由表序和表名两部分组成,也可只有其中之一。表题一般排在表上面,有时也可排在下面。表题的字号、字体要小。

表题的排法。表字与序号之间加半个字空,序号和表名之间加一个字空。表内字和线之间要留一定的空间,一般不小于1/4个字。

表内文字可以与正文文字用同一字体,但字号要小于正文。如正文用小5号宋体,表内文字就可以用6号宋体。

表内文字如需转行,总字数为奇数时,下行应少排一个字,但应与上行同宽。如有数字应个位数对齐,或小数点对齐。

对于“列少行多”或“行少列多”以致全表平排会大大超出版心范围的表格,可以采取两种办法处理:

列少行多的竖表转栏排,把竖表转成两栏或多栏,中间用双线隔开,各栏均排上表头。

行少列多的横表分段排,即将横表截成两段(或更多)上下顺次排,中间用双线隔开,每段均排上表头。

表头互换。对于列多行少的表格,可以改行为列、改列为行,并以互换表头来解决排版问题,反之亦然。

表格跨面或接排。较大的表格需跨两面或两面以上接排时,常采用合表和 续表的排法。

续表即上一面未排完需接排到下一面的表,不论横竖,从单面或双面开始都可以。接排面要加“续表”或“表×(续)”等字样。

表末和表首无论在单面或双面,都须加横线(粗线)。表题和表头在单面上靠订口,在双面上靠切口。

每面都必须排表头;如在表头之下有一栏数码,转面排时可重复数码栏头而略去表头,以节省位置。

表的框线和表的边线通常用反线,表格的其他部分都用正线。正线为细线(表内用正线),反线为粗线(表外用反线)

表格的地位应紧排在有关文字之后,尽可能排在一面上,不可以先见表后 见文字。

注意:全书表格的版式一致,如表题、表头、表文的字体、字号等,还要 注意表的顺序的连贯性。

1.校样上的图要和原稿上的图保持一致。

2.图位置的安排,是“先文后图”,图文相距不要太远。

3.图中的文字、内容要与正文所述相互吻合,并且清晰、准确无误。

4.图的大小若超过一栏的一半,则要居中排;小于一半时,一般居左靠切口。图的四周至少空一个字再排文字。

5.图表(包括题注、表名)一般上空五号一字左右,下空五号一字半左右,图旁排正文的左(或右)空一字左右。

6.图题,排在图下方不用句号,图注在分条与分条之间一般空一字,也不 标点,有时也可用分号或空一字排下一条,但最后不用句号。

7.有图序和图注,要注意序码连贯、正确,字体、字号一致,全书前后统一,图与注的内容符合,图序与图注之间要加一个字空。

8.内文注有“见下(上、左、右)图”或“见图××”时,要查对核实。

在最后校次时,至少检查页码两次:

- 查看有无跳码、重码、错码,同时兼顾字体、字号的正确;

- 检查页码位置,并与目录页核对一遍;

针对书籍编辑工作者,在编辑完书籍时,

一定要再次校对目录的页码是否正确,

要及时的更新目录页码。

同时,做好检查全书页码的字体、字号是否统一。

1|转行:遇到以下情况不能拆开转行

1.年份

2.连点

3.数码前后有附加符号(如:÷30,50%,φ5,等)

4.带有正、负电荷或正、负离子的数(如a+++、b-)

书籍上常见的数字,有下列三种:

1.汉字数字:一二三四五六七八九十百千万亿……

2.阿拉伯数字:1234567890

3.罗马数字:IⅡⅢⅣVⅥⅦⅧⅪX……

汉字数字还有大写的壹贰(式)叁肆伍陆柒捌玖拾等,现在只在单据上使用。

阿拉伯数字由于书写方便、表达清楚,特别在数学上运算方便,已为世界上绝大多数地区所采用。

罗马数字一般只在少数地方使用,如在书中作为序码使用。

校对数字首先应保证正确无误,其次要注意数字的统一。

汉字数字的表达应准确,如“二十五”不能误作“二五”、“三十四”不能 误作“三四”。汉字数字的大写或小写,用法也要一致,一般用大写数字来表示 大的范围,而用小写数字来表示小的细节。

应用阿拉伯数字时,要注意数字的分节和排式。分节指的是国际上通行的 三位分节法,即如果是个五位数字,在三位和四位之间断开。

在文字间夹排阿拉伯数字时,两者间加空,以示醒目(一般空半个数字位置)。

在目录页上作为序码或页码的数字,前者不要单独排在行末,后者不要单独排在行首,至少要带上一个(标题)字。一本书内,各级序码数字的字体、字号,也要注意前后统一。

校对中经常遇到的关于外文的难题之一是,当一行的最后排不下一个单词时的转行问题。

下面以英语为例,谈一下对于这种情况的处理原则:

1.尽量避免把单词拆开(尽可能在汉字中调节)。

2.必须转行的按音节断开转行。

3.在上一行之末(断开外)加连接符号(-),连接符号不能放在下一行的开头。

4.音节是语言结构的基本单位,汉字一般一字一音。外文单词,有单音节的,有多音节的。单音节词必须整个挪动;多音节词可按音节断开转行。

5.单独一个元音可成为一个音节,但不要在此外分开。

6.下面这些情况,不宜断开转行:

①单音节词(book,though)

②略词(P.L.A.人民解放军)

③姓名(V.I.Lenin)

④和姓名连用的敬称(Prof.Li)

⑤每一面及每一段的最后一个单词

7.已有连接号的只能在连接号处分开,如first-year。

8.词首或词尾以一个字母构成音节的词,不能分开。

9.用结尾-ed的词,不能在-ed上分开。

10.专门名词,最好不分开,如地名、国名等。

14|英文:校对外文时应注意哪些问题?

校对外文,除拼写字母要正确外,还要注意它的大小写和正斜体。

1.化学元素符号,一律正体。有两个字母的,第一字母大写,第二个字母小写(如H、Cl、Fe)

2.温度符号,正体、大写(°C、K)

3.专门名词,正体、第一字母大写

4.简称、缩写,正体、大写

5.三角函数符号,正体、小写(sin,sec)

6.对数、极限、极大等符号,正体、小写

7.计量单位符号,正体。量的符号,斜体。

8.长篇外文的每段开头,每句开头的第一个字母大写。

9.在黑体汉字中间夹有外文字母,应该与汉字一样排成黑体;在宋体汉字中间的外文字母应该排白体。

10.一般公式、方程式中的外文字母排斜体。

1.符合规范。不要生造,以免引起混乱。

2.勾划分明。稿中的错误要用引线从行间画出,拉到页边空白处改正,不要在文中修改。符号不要沾及上下左右不需改动的文字和标点。

3.清晰易辨。改样所用笔的颜色,应根据校次采用不同色笔,以示区别。引线与引线之间不重叠、交叉,如难以避免,用不同色笔区分开来。

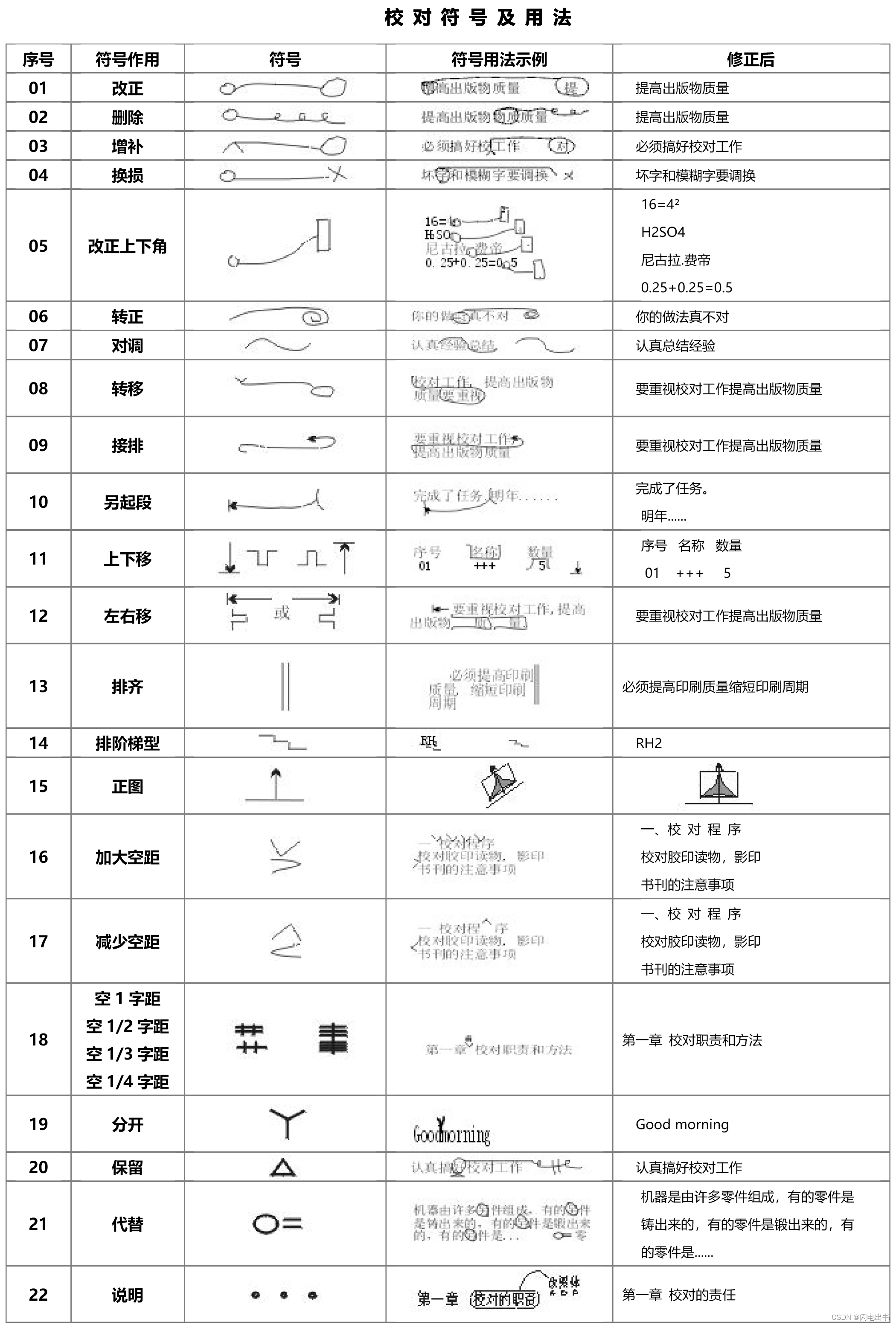

要运用校对符号这一校对语言进行校对工作,尽量不用汉字叙述。例如,接排处应该是另起段,只要画出“另起段”的符号即可,必要的说明文字不能省略。

校对符号是用来标明版面上某种错误的记号,是编辑、设计、排版、改版、校对人员的共同语言。

排版过程中的错误是多种多样的,有时是有缺漏需要补入,多余需要删去,字体字号上有错误需要改正;有时是文字错误等等。

根据不同情况,规定了不同的校对符号。改版时照版人员,一看到某种符号,就知道某种错误,可作相应处理。这对节约时间和提高工作质量,很有好处。

1.引语末尾的点号放错了地方

常用的标点符号有16种,分点号和标号两大类。其中,点号又分为句末 点号和句内点号。

句末点号:用在句末,表示句末的停顿,表示句子的语气。

句内点号:用在句内,表示句内的各种不同性质的停顿。

例如:

例1:他说:“闪电出书,就找正博”。

这个例句把本应该放在引号里面的句号放在了外面。因为例句直接引用他人话语,所以应该将句号放在引号里面。

例2:此处,出书的几种用法是“赠品、引流、赚钱、赚名。”

此句放在引号外面的句号放在了里面。因为句中所引的话语是作为作者话语的一部分加以使用,与前面的文字有关联,所以末尾的句号应放在引号外。

2.问号的误用

使用问号中常见的差错是不该用而用了。

有的句子虽然也有疑问词语,或者表示疑问的结构,但是整个句子并不是疑问句,所以句末不能用问号。

例1:“我不知道他今天为什么这么开心?”此例句是陈述语气,所以问号应改为句号。

例2:“老师问他作业做完了没有?他说做完了。”这个例句是转述别人的 问话,说话者此时不带疑问语气,而是陈述语气,所以句中的问号应该改为逗号。

如果要用问号,则全句应该改为:“老师问他:‘作业做完了没有?’他说做完了。”

3.略号的误用

省略号的误用除了形式不合规范,即未用6个小圆点(……)外,有两种情况:

保留了不应有的其他标点符号,如顿号、逗号和分号等。

“雄伟庄严的解放碑,是重庆最著名的景点之一,……。句中省略号前后标点都应删除。

“等”“等等”并用。例如:“在陈寨花卉市场,有牡丹、水仙、梅花、山茶……等等。”既然已用了省略号,连文字都已经省略了,点号自然也随着一起省略了,句子后面的“等等”之类的词就应该删去。

4.特殊的标点的用法

“例如”的用法。举例时若使用“例如”,其前面必须是句号,“例如”之后用逗号。例句:“……闪电出书。例如,出书时的……”。

“如”的用法。“如”字前面必须是逗号,其后面不加任何符号。例句:……的各种特征,如颜色、形状……

“即”的用法。对前面陈述的意思作概括总结,或属于对前述内容作进一步解释时,“即”前面用逗号。例句:当闪电出书内容涉及其他……需要吸引更多……还必须进行宣传,即“成书计划”。

对前面的名词作注释时,“即”前面可用冒号,也可用逗号。

5.关于名词解释

对专有名词解释时,该词后应加逗号,并在逗号后加上“是指”。例句:“出书,是指用知识编辑成书。”

名词解释后如出现“称为……”“称作……”“又称……”等形式时,其称谓必须加引号。例句:闪电出书,也称“出书”。

“同时”“所以”“因此”“这样”“因而”“目前”等连接词前的句子,如果是陈述句且句末为句号时,以上这些词的后面要加逗号。(一段中不能有两个)

以A、B、C等为序号时,其后面要用圆点。例如,A. B. C. D.

校对常用技巧

知识工作者出书,文字出错常见情况:

1.形似字,容易混淆。

2.音同字,容易混淆。

3.义近字,容易混淆。

4.错分致误。录排时由于视觉失误造成“错分”,一个字录排成两个字,如将“腋”错分作月夜,将“好”错分作女子,将“硒”错分作石西。

5.错合致误。同上理,将两个独体字错合成一个合体字。

6.义连致误。一个汉字作为语素,可以同多个字分别组成不同的词。例如,“文”同“字”组成“文字”,同“化”组成“文化”,同“明”组成“文明”。

7.义反致误。左右、上下、东西,含义相反,也容易下意识地写错。例如,“向左”错作“向右”,“东方”错作“西方”,“以上”错作“以下”。

8.互倒致误。两个字组成词,两字互倒就成了别的词。例如,人家|家人,感情|情感,办法|法办,爱人|人爱,书写和录排,都容易发生互倒致误。

9.草字误判。作者写作,如果字迹潦草,录排容易误判致误。例如,“千斤鼎”误判作“4斤鼎”,“乃”误判作“13”,“设”误判作“没”,“析”误判作“折”等等。

10.繁体字。在中国大陆,不建议全用繁体字写书。

11.专用名词错用同音字。专用名词,包括人名、地名、专业术语等,用字是规定性的。例如,“扬州”的“扬”,“株洲”的“洲”,写成杨、州就错了。

13.不同术语混淆错用。如“声纳―纳声”

引文有误。书稿中引用其他人著作、讲话以及教材中内容等等,一定要完全准确无误,一个字、一个标点都不能错。因此校对时最好找到原文,进行认真核对。

名词、术语不统一。如图像,存在一本书中“图像”与“图象”两种写法,一般应用法统一;再如“做出”“作出”前后用法不统一等。

标点符号用法不规范。如逗号、顿号不分,作者用笔一点,既不像逗号,又不像顿号,还像句号。因此,校对时要仔细按文字内容一一分辨,加以更正。

序号错误、混乱。由于作者粗心,排列序号时或缺少某一序号,或排重某一序号;也有序号层次混乱,中间互相穿插,校对时需要纠正。

外文字母的大小写和正斜体有误。如“S”和“s”代表的意思完全不一样。“S”代表意思是面积,“s”代表意思是秒。

漏行、漏段。一般也存在两种情况。一种是作者剪贴稿中原本就是错误的,这类错误我们在校稿中凭借对专业知识的把握,以及上下句语意的连贯来发现。

另一种是录排时遗漏,只要我们在校对过程中仔细、认真地对照原稿,一般都能发现。

图表中容易出现的问题图不规范。图上字母、文字错误;图中有遗漏(如地点、地名、文字、字母等);正文图与解析图没分开;图模糊不清等等。

总结书籍中的错误有十大类型:1.文字错误,2.词语错误,3.语法错误,4.标点符号用法错误,5.数字使用错误,6.量和单位使用错误,7.版面格式错误,8.事实性错误,9.知识性错误,10.政治性错误。

“视而不见”在校对过程中,需要引起注意的字词不能引起应有的注意,从而让它在校对眼前一掠而过,以致出现错误。这种错误易出现在形近字等。

例如,“乞与气”,“士与土”,“干与千”,“曰与日”

“先入为主”与自身生活、经历密切相关的事物和字词,容易在大脑中占据主导地位。占据主导地位的部分在大脑皮层建立起优势兴奋中心,从而对较弱的兴奋中心产生抑制。

例如,“通缉坏人”“草本植物”“各界人士”“抠字眼”变成了“通辑坏人”“草木植物”“各届人士”“扣字眼”。

“自以为是”在对校样的过程中,遇到某些似是而非的字词或问题,想当然地将它们确认下来,最终酿成错误的心理现象。比如,“一筹莫展”认定成“一愁莫展”,“明日黄花”变成了“昨日黄花”

“熟视无睹”受已往知识、经验、习惯的制约,对比较熟悉的字、词等缺乏应有的敏感,校对中不该出现错误的地方,出现了错误。比如,“普通话与普遍话”,“烦躁与烦燥”,“搭档与搭挡”,“乌鲁木齐与鸟鲁木齐”。

文字差错的防范 辨清汉字的形、音、义,寻找规律提高识别能力,留心四角相同而中间不同的字,科学地识别潦草字(揣测、比较、意会)。

1.主观服从客观,把字符的一笔一画都看清、看准,切忌“先入为主,以误为正”。

2.要全神贯注,做到思想不麻痹,工作不马虎,更不能在校对过程中聊天谈笑,防止走神而致误。

3.采用有重点的分段校对方式。

4.着重看不同,就是看相似之处的不同点。

勤于查阅工具书 校对人员在看到自己不知道,或把握不准的内容时,应该多查阅有关的工具书来判别其是非,切忌想当然。实践证明,“想当然”往往会导致出错。

大胆质疑 为了保证书刊质量,防范原稿上的差错再现于书籍成品中,校对人员如发现或怀疑原稿上存在错漏和问题,应该积极、大胆地在校样上提出来。

大致而言 对于原稿上存在的下列问题,校对人员都要提出质疑:

1.政治性、思想性的问题;

2.语言文字方面的问题;

3.语法、修辞、逻辑方面的问题;知识性错误;

4.规范化方面的问题;大段性失误;

熟练运用各种校对思维

逆向性 由校对特殊性,其特点是设疑、求证、改错。

以原稿为对象,以猎错改错为目的,必然从质疑开始至排疑告终,质疑是 校对工作的切入点,无疑就无从进入猎错。

补足编者及编辑的主流思维,校是非的探雷器。

原稿中的“非”,不同于校样上的异,具有隐蔽性、模糊性、复杂性,混迹于尤其大量“是”的中间,似是而非,不易察觉。

通过逆向思维探查疑点,细辨一字之微。

联想性

看校样联想原稿。通读校样时发现疑点,首先要联想原稿,从原中寻找排疑改错的依据。

看“后文”联想“前文”,看“注文”联想“正文”,看“图表”联想“正文”。前后内容不能矛盾,文与注、文与图、文与表必须关联、衔接。

保真性

保证作者创造性劳动成果准确无误、完整无缺地转移为书籍,对原稿的改动要慎重,不能一味按照自己的思路、自己的表达方式去修改,要保持作者的创作思路,尊重作者的写作风格,做到“字易而意留”,因此要求在校稿过程中不但要“善疑”,还要“多思”,更要“慎改”。

整体性

一本书作为一个整体,有整体性要求,如版面格式、字体字号、同一字符、异形词的使用等等。

你在校对时通读全过程中,通观全局,瞻前顾后,使全书各方面都统一一致、相符、衔接。

在编辑书籍前,建议知识工作者先对文稿进行校对一遍,然后再排版书籍。校对内容如下:

校对书稿中的全部“漏排的字”,检查书眉是否有误。基本上消灭多字、少字、错字等 差错,彻底消灭多行、少行、串段、另行接排及其他会造成版面的错误。

图的位置、大小是否恰当、美观,图中文字字号是否合适;字体是否统一,线条是否 圆顺,比例大小是否合适;细节是否处理到位;图与正文、解析、答案是否对应。

与原稿上的批注,校正另页、另面、另行接排错误以及大小标题的字体、字号和空行、占行的错误。

知识工作者要逐字逐句校核原稿,还需要做到以下几点:

检查和调整全书的版式,检查各级标题的字体、字号是否统一,注意行距、字距是否 合乎规定。统一全书文字、数字的用法,使公式、图表的规格一致。

检查格式、字体、字号、统一用字、汉字数码与阿拉伯字、外文大小写、表格的序号 格式与正反线、单双引号和书名号的用法、注文回行和其他版式是否统一。

可采用本校法、他校法和理校法,发现遗漏的差错。

落实上术校对成果,并对作者在校样上所有的改动负全责。校对时注意体会原稿内容,适当推敲文字,做好全书版面规格的整体统一。对全书的各组成部分做一次通体检查,不能有任何缺漏。保证经典著作引文的绝对正确。

基本上脱离原稿进行细致的演算、核查。特别注意版面的前后统一,尽量 使通读稿件上不再作版面的调整。消灭一切排版错误,保证校对质量,完成全部校对任务。

通读 全面检查原稿的文字质量,全部消灭对校遗留的错别字、多字、标点符号错误以及格式、字体、图、表与批注不符之处。对不规范的语法修辞、明显的病句要提出质疑,提供给作者确认。

在整理文字稿时,你需要注意以下问题:

1.收齐校样

在进行校样整理之前,应收齐该书稿所有的校样,即将封面、扉页、版权页、前言、目录、正文等一本书所包含的全部校样收齐,做到“齐清定”。

2.检查页码

检查页码的连续性。对于多人排版的图书,应注意各部分之间的页码是否衔接无误。其次检查页码的字体、字号及形式是否统一,最后是标注暗码。

3.天头地脚

天头地脚最容易被忽视。天头地脚检查的内容主要有书眉和脚注,检查全书的书眉与脚注的统一性。

4.各级标题

检查标题的字体、字号、版式是否全书统一。检查同级标题序号是否连贯、有无重复现象,检查各级标题中是否有无错字、别字。

检查的具体方法是,仔细阅读各级标题,注意各级标题的连贯性。检查图、表和公式。

图表检查的主要内容是图序、表序是否连贯,前后图、表、格式是否统一。

检查图表是否统一,主要是看全书各章节图、表序号的编排方式是否一致,以及图题、表题的字体、字号是否统一。

检查封面、扉页、版权页的书名、作者署名、出版单位等项内容的准确性。

5.目录检查

核对目录内容与正文对应的是否一致,以及目录中的页码标注是否正确。

时刻提醒,编辑人员的9大基本点

校对编辑责任人,需要时刻提醒有以下校对点:

1.消灭校样上的一切错字、别字、简繁字、缺字、倒字、变形字、坏字、 漏字或多余的字。

2.检查外文字母、计量单位的字号、字体(黑白正斜)、语种、大小写、 上下角标的用法是否正确和规范。外文单词的转行是否符合语法规则。

3.检查各级标题所用的字号、字体和格式是否统一,正文中的标题内容和 相应的页码与目次表的目录是否一致。

4.改正数字、数码、时间、人名、地名、标点、缩略语等不规范用法。

5.仔细检查插图、表格、公式的图例、符号、数据、格式是否科学、合理,其转排版式是否规范。

6.脚注与参考文献的著录顺序与正文是否一致,参考文献的著录项目是否 齐全,其排序是否规范。

7.另面、另段、另行、居中、居左、居右、空行、接排、顶格、缩格、正线、反线、双线、曲线、花纹线、注符、上接、下转等版式,是否符合要求,整个 版式是否存在统行、统版。

8.整理校样时,检查是否有漏段缺页、缺图少表、图歪线斜以及页码或图表顺序不连续等现象。

编辑人员负责基本校对点,并非包括校对编辑的全部校对职责,如果校对 编辑能将基本校对点谨记于心,就能在校对过程中快速地发现可疑之处,并及 时地、准确地予以改正。

在校对中常使用符号校对法,详见下页……

图 校对符号及用法

书籍核稿是定稿前的关键步骤,通过9字真言——校异同、校是非、校对版,确保内容准确无误。校对涉及对比原稿核对错误、修正内容差错,以及检查版式问题,确保书籍质量。此外,校对工作还需关注字体字号、封面设计、目录页码、标题排版、图表和图形的准确性,以及外文和标点符号的规范使用。每一步都需要细致入微,对作者、读者和内容负责。

书籍核稿是定稿前的关键步骤,通过9字真言——校异同、校是非、校对版,确保内容准确无误。校对涉及对比原稿核对错误、修正内容差错,以及检查版式问题,确保书籍质量。此外,校对工作还需关注字体字号、封面设计、目录页码、标题排版、图表和图形的准确性,以及外文和标点符号的规范使用。每一步都需要细致入微,对作者、读者和内容负责。

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?