管理过度波动:熔断机制的设计与有效性

非技术性摘要

熔断机制是波动性保护措施,旨在保护市场免受极端价格波动、过度波动和过度反应的影响。特别是在当今高度自动化的交易环境下,以及由算法交易和高频交易(HFT)公司进行的大量交易背景下,熔断机制致力于确保市场稳定。此外,近年来出现了多起类似闪电崩盘的事件,即在极短时间内出现高波动性和大幅价格波动的情况,这一现象日益增多,凸显了熔断机制的重要性。

因此,熔断机制及其设计引发了公众和监管关注,这也促使了有关引入和配置这些机制的监管举措。尽管大多数交易平台都设有某种形式的熔断机制,但这些保障措施在设计上存在显著差异,这可能是导致学术研究对熔断机制是否有益得出不同结论的原因之一。本文通过分析不同设计参数如何影响熔断机制在高波动性期间稳定证券市场的有效性,进一步丰富了关于熔断机制的研究文献。在我们的分析中,我们比较了两个欧洲交易平台上的波动性中断机制,它们在关键设计参数上有所不同。波动中断是一种特定类型的熔断机制,通过非计划集合竞价来中断连续交易。我们的研究结果表明,较短持续时间和更窄的价格区间有助于提升其有效性。然而,触发阈值的披露或不披露对中断的有效性没有影响,这可能是因为可以通过逐笔交易数据估算出阈值。此外,有实证证据表明,由全市场事件引发的波动性中断不如由单只股票事件引发的波动性中断有效。

通过我们的实证分析,我们发现以波动性中断形式存在的熔断机制能够降低波动性,但也会导致流动性下降。特别是,我们的结果揭示了持续时间、触发阈值宽度以及这些阈值的公布等设计参数如何影响波动性中断在降低波动性和维持流动性方面的有效性。这些结果可为交易所运营商和监管机构审查现有熔断机制设计或启动实施提供一个起点。

摘要

我们研究了在欧洲交易平台实施的不同熔断机制设计,并考察了这些机制在管理过度波动性和维持流动性方面的有效性。具体而言,我们实证分析了德国和西班牙股票市场中波动性中断前后的波动性与流动性情况,这两个市场的波动性中断在具体设计参数上有所不同。我们发现,总体而言,波动性中断在中断后的阶段显著降低了波动性。然而,这种波动性的降低是以流动性的下降为代价的。关于设计参数,我们发现更窄的价格区间和较短的持续时间有助于波动性中断实现其目标。

关键词

:熔断机制, 波动中断, 波动性, 流动性, 市场设计

JEL分类

:G14,G15, G18, G28

1 引言

自1987年10月股市崩盘以来,金融市场的熔断机制引起了学术界、监管机构和从业者的关注。作为对此次崩盘的回应,纽约证券交易所(NYSE)根据布雷迪委员会(Brady,1988)的建议实施了首个熔断机制,该委员会负责调查1987年事件的原因和后果。熔断机制是一种波动性保护措施,旨在保护市场免受极端价格波动、过度波动和过度反应的影响。特别是在当今高度自动化的交易环境下,以及由算法交易和高频交易(HFT)公司进行的大量交易背景下(Brogaard等,2014;欧洲证券和市场管理局,2014;Hendershott和Riordan,2013),熔断机制旨在确保市场稳定。

近年来,在极短时间内出现高波动性和大幅价格波动(闪电崩盘事件)的现象日益增多,凸显了熔断机制的重要性。其中最著名的事件包括美国2010年5月闪电崩盘(Kirilenko等,2016)、2014年10月美国主权债券价格的闪电反弹、2015年1月瑞士法郎‐欧元挂钩取消后的市场动荡、2015年8月股票价格的巨大波动,以及中国在2016年1月实施全市场熔断机制后立即触发该机制(Latter,2016)。因此,熔断机制及其设计引起了公众和监管关注,也推动了有关引入和配置这些机制的监管举措。例如,美国证券交易委员会(SEC)在2010年5月闪电崩盘之后,除已有的全市场交易暂停外,还设立了单只股票交易暂停机制。在中国,监管机构于2016年1月要求交易平台实施全市场交易暂停。然而,该熔断机制在生效后的前四天内被触发两次后即被取消。中国的案例表明,熔断机制的设计与配置必须经过周密构思和仔细审查,以确保其能够实现稳定市场这一预期目标。

关于熔断机制的理论与实证研究在这些机制是否有效提升市场质量以及其收益是否大于潜在弊端方面得出了混合结果。尽管如此,熔断机制的实施已成为全球大多数交易平台的普遍做法(Gomber et al., 2017)。然而,这些熔断机制的设计和配置存在显著差异,这可能是导致模糊的实证结果的原因。因此,对不同熔断机制实施的分析有助于评估哪些熔断机制配置在提供市场稳定方面最为有效。

因此,我们进行实证分析,以研究两种不同熔断机制在降低波动性和保持流动性方面的有效性。为此,我们重点关注波动性中断,这是一种主要由欧洲交易平台实施的特定类型的熔断机制。与交易暂停不同,波动性中断会在出现极端波动时,将个股的连续交易转为非计划集合竞价。在确定市场出清集合竞价价格后,连续交易恢复。本文选取的波动性中断在基本设置上具有可比性,但在具体且重要的设计参数上存在差异,这使我们能够对这些参数进行详细研究。此外,关于欧洲波动性中断的研究较为稀缺,因此本文开展的分析有助于填补这一研究空白。

具体而言,我们的分析聚焦于德意志交易所和西班牙股票交易所马德里证券交易所实施的两种不同的波动中断机制,以评估其在提升市场质量(即降低波动性和维持流动性)方面的有效性。通过评估主要的设计参数,如触发阈值宽度、阈值的公布以及中断持续时间,我们能够讨论并得出关于哪些参数配置在实现市场稳定和投资者保护目标方面表现最佳的结论。这些结果对于监管机构、市场参与者和市场运营机构均具有重要意义,并为现有熔断机制文献提供了新的实证见解。

本文结构如下。第2节介绍有关熔断机制的基本术语以及关于其有效性的相关文献。第3节提供本分析所涵盖的交易场所信息,介绍数据集,并展示描述性统计结果。第4节阐述研究方法以及关于熔断机制对波动性和流动性影响的实证分析结果。第5节对结果进行讨论。最后,第6节总结全文。

2 文献综述

2.1 关于熔断机制的术语

交易平台已实施不同类型的熔断机制以确保市场稳定。Abad 和 Pascual(2013 年)以及 Gomber 等人(2013年)对熔断机制的术语和概念进行了概述。通常情况下,熔断机制这一术语描述了所有旨在通过限制或暂停交易来防止极端价格波动并保护流动性提供者的机制。熔断机制可分为交易暂停(也被称为狭义上的熔断机制)和涨跌停板,后者定义了允许交易的特定价格区间。交易暂停会针对特定工具(单只证券熔断机制)或整个市场(全市场熔断机制)暂停交易一段预先定义的时间段。另一方面,涨跌停板要么导致订单拒绝,要么在达到或突破预定义限制时触发非计划集合竞价,从而干扰连续交易。我们的实证研究集中于这些基于规则的非计划集合竞价,即波动性中断。与交易暂停不同,波动性中断不会完全停止所有交易活动,而是在集合竞价阶段收集订单,并显示指示性价格和成交量,以向交易者提供透明度和指引。在本研究的实证部分,我们分析了欧洲股票市场上波动性中断的设计特点及其对波动性和流动性的影响。

2.2 理论背景与实证发现

关于熔断机制的首批研究论文发表于1987年10月股市崩盘之后。美国成立的布雷迪委员会旨在调查此次崩盘的原因,该委员会建议应设定限制,以规定某只证券价格可以上升或下降的幅度,并指出熔断机制是有助于价格发现并平抑极端市场波动的有效机制(Brady,1988)。Greenwald和Stein(1988)、Kyle(1988)、Lehmann(1989)以及Moser(1990)是最早分析熔断机制对金融市场影响的学者之一。他们认为熔断机制对市场质量和价格发现既有正面影响也有负面影响,由此引发了大量关于赞成与反对论点的后续研究。

熔断机制支持者经常强调,根据Ma等人(1989年)提出的冷却期假说,交易暂停可使交易者重新评估其持仓和交易策略。此外,暂停交易还能降低流动性提供者(即限价单交易者)被知情交易者利用的风险(Copeland和Galai,1983年)。Greenwald和Stein(1991年)提出了一个模型,表明熔断机制可能有助于市场吸收巨大的成交量冲击。针对2010年5月闪电崩盘,Subrahmanyam(2013年)回顾了关于熔断机制在算法交易中相关性的文献。尽管他未发现交易暂停对降低波动性有效的证据,但他认为熔断机制可能防止破坏性或错误订单,这在完全自动化的订单提交环境中变得愈发重要。

反对者则认为,熔断机制会干扰市场流动性(Lauterbach 和 Ben‐Zion,1993),并延缓信息向市场价格的有效整合(Glosten 和 Milgrom,1985以及 Fama,1970),从而推迟价格发现(Lehmann,1989)。此外,熔断机制可能导致波动性溢出至其他市场以及后续交易时期(Subrahmanyam,1994)。基于规则的熔断机制还可能引发“引力”或“磁吸”效应,即描述一种由于对流动性不足的担忧,资产价格在接近阈值时表现出特定行为(Cho等,2003年;Goldstein和Kavajecz,2004;Subrahmanyam,1994)。在多期模型中,Slezak(1994)指出,熔断机制将不确定性分散到更长的时期,延迟了私人信息的释放,从而导致更高的风险溢价和价格波动性。

进一步的理论研究关注熔断机制限制市场参与者每日负债的能力以及投资组合调整的成本(Kim和Yang,2004),以及其对总体福利的正面效应(Westerhoff,2003)。此外,还研究了熔断机制对市场挤兑的影响(Draus和van Achter,2012),以及熔断机制防止市场操纵(Kim和Park,2010)和交易商滥用定价(Edelen和Gervais,2003)的能力。价格触发式熔断机制有利于流动性提供者,因为它们可以保护流动性提供者免受重大损失和可能的破产(Subrahmanyam,1995)。

Madhavan(1992)为波动性中断提供了理论依据。他提出了一个基于规则的熔断机制模型,该机制在高度波动市场中从连续交易切换至集合竞价。他指出,在信息不对称严重及相应高波动性的时期,连续交易可能并不可取。完全交易暂停可能会加剧现有的信息不对称,因为一旦暂停,恢复连续交易过程可能困难甚至不可能。相反,Madhavan(1992)建议暂时切换至集合竞价,以避免市场失灵。此外,他表明,如果参与者数量足够多,集合竞价对信息不对称问题更具韧性,并能有效汇总信息。关于触发阈值的最优范围,Subrahmanyam(1997)指出,价格区间过窄会因中断过于频繁而危及市场正常运行,而区间过宽则导致中断次数过少。这表明熔断机制的有效性取决于其参数设定。

熔断机制也已受到实证分析。然而,关于熔断机制的实证研究在这些机制是否有效降低波动性、维持流动性和促进价格发现方面得出了矛盾结果。这些不同结果部分可归因于在不同分析市场上实施的熔断机制设计各异。尽管如此,大多数实证研究怀疑熔断机制能否以适当成本满足其降低波动性的要求。

Lee和Kim(1995)确实发现韩国股票市场的涨跌停板制度导致了波动性下降。他们基于横截面分析控制了其他可能影响波动性的变量,并构建投资组合,以将涨跌停板的影响与其他因素(如贝塔、价格水平和公司规模)隔离开来。Abad和Pascual(2010)研究了西班牙市场的波动中断,发现波动中断后市场状况仍然不稳定,但波动性和交易活动在90分钟内恢复至正常水平。Zimmermann(2014年)发现,德意志交易所的波动中断显著促进了价格发现过程,在集合竞价后导致波动性下降。Lu(2016)研究了涨跌停板对中国证券交易所和香港交叉上市股票的影响。对于交易活跃的股票,他否定了波动性溢出以及价格发现延迟的可能性。

另一方面,多项研究未发现熔断机制导致波动性下降的实证证据(Bildik 和 Gülay,2006;Kim 等,2008;Phylaktis 等,1999),甚至发现熔断机制后波动性上升(Chen,1993;Farag,2014;Lee 等,1994)。类似地,Corwin 和 Lipson(2000)持续观察到在个股纽约证券交易所交易暂停后,波动性显著上升。此外,他们发现暂停前后流动性下降,表现为订单簿深度减少,且在暂停期间及之后存在大量的订单提交和取消。关于纳斯达克交易暂停,Christie 等(2002)指出,在短暂中断后,价差和波动性显著上升,而对于次日恢复交易的暂停,该效应较弱。其他实证研究表明,熔断机制会导致波动性在时间上的溢出(Kim 和 Rhee,1997),以及在个股熔断机制情况下跨不同股票的波动性溢出(Brugler 和 Linton,2016)。

由于实证研究结果存在相互矛盾,且各交易平台的熔断机制实施方式不同,因此需要进一步研究熔断机制的设计参数。一些研究人员首次探讨了特定设计参数对熔断机制有效性的影响。Berkman 和 Lee(2002年)分析了韩国证券交易所涨跌停板调整的影响,得出结论认为更严格的限制可能通过降低波动性和增加交易量产生正面效应。相反,Kim(2001)检验了台湾证券交易所实施的不同涨跌停板制度与波动性之间的关系,发现当涨跌停板更具限制性时,并未出现波动性下降。Chan 等人(2005)在吉隆坡证券交易所(现为马来西亚交易所)的研究中发现,即使涨跌停板设置过宽,也会延迟知情交易者的信息到达,加剧订单失衡,且无法改善信息不对称状况。Ryoo 和 Smith(2002)针对熔断机制触发后的成交价格进行随机游走假说检验。通过多种方差比检验,他们发现扩大每日涨跌停板会增加符合随机游走的股票数量,从而提升市场效率。因此,过窄的涨跌停板并不能增强价格发现过程。Chou 等人(2013)分析了冷静期的持续时间,考察了台湾证券交易所股票价格停留在涨跌停板的时间段,发现内生性的触及涨跌停板持续时间取决于个股风险因素。

然而,上述研究并未实证检验不同参数设置但相似的熔断机制概念之间的差异,以揭示设计参数(如涨跌停板的宽度或上涨或下跌触发的熔断机制的有效性)的影响。此外,这些研究仅考察了单一特定参数,并未分析熔断机制中多个相关参数之间的相互作用。在本实证研究中,我们旨在通过分析和讨论德意志交易所电子交易平台Xetra和马德里证券交易所上不同参数设置的波动性中断,填补这一研究空白。此外,我们还实证分析了熔断机制可能带来的波动率降低是否伴随相应成本,并就熔断机制的设计提出建议。

3 机构背景与数据

在本章中,我们将介绍交易场所及其波动性中断机制的一般信息,引入我们的数据集,并讨论描述性统计。

3.1 交易场所信息

表格 1展示了德意志交易所电子交易平台Xetra和马德里证券交易所(BME)的定期拍卖和波动性中断(即非计划拍卖)的设计与参数。这两个交易场所采用了不同长度的开盘和收盘拍卖,以确定每日的开盘价或收盘价。Xetra还运行盘中竞价,以便在无市场冲击、信息泄露或信号传递的情况下交易较大规模的订单。这些定期拍卖均设有随机结束机制。

Xetra和BME上的波动性中断在达到或突破静态或动态价格区间时,将触发非计划集合竞价。静态阈值描述了连续交易中价格相对于上次拍卖价格所允许的最大偏差,而动态阈值则设定了每次价格相对于前一次交易所允许的最大偏差。两个交易场所的波动性中断在静态和动态价格区间的总体设置上是相同的,但关键的设计参数有所不同。其中之一是中断持续时间。Xetra上的波动性中断至少持续两分钟,而BME上的中断则显著更长,至少持续5分钟。在两个交易场所,波动性中断的非计划集合竞价均设有最长30秒的随机结束机制。与BME不同的是,若Xetra上的价格大幅波动持续存在,其波动性中断可被延长。

两种机制之间的另一个区别涉及触发波动性中断的阈值。如表1所示,德意志交易所未披露个别证券的特定阈值,而马德里证券交易所则公布了这些阈值。此外,在逆向推导Xetra市场波动性中断的阈值时,Xetra与BME在阈值的宽度和分布上存在显著差异。在Xetra市场,这些阈值会根据特定股票的历史波动性进行个别且定期的调整(德意志交易所集团,2015)。为应对预期的高波动性时期,德意志交易所采用所谓的“快速市场”,在此期间扩大波动性中断的价格区间。“快速市场”会不定期地由交易所自行决定启动,并向市场参与者公布该状态。BME则使用价格区间的类别,将个别证券分配至相应的类别中。静态阈值的标准化类别范围在4%到10%之间,动态阈值的范围在1%到8%之间。尽管存在这些类别,BME仍保留必要时对某只股票、市场段,甚至整个市场的阈值进行调整的权利(马德里证券交易所,2012)。这些在中断持续时间以及阈值宽度和披露方面的差异使我们能够基于不同配置来比较波动性中断的有效性。

3.2 数据集

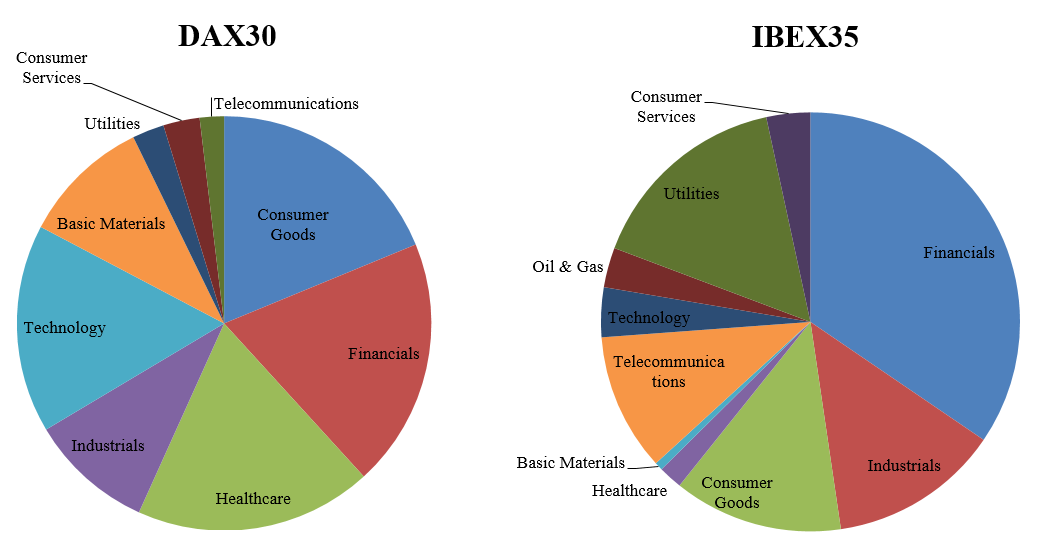

在我们的实证分析中,我们依赖汤森路透Tick历史数据,该数据包含在Xetra (DAX30)和BME(IBEX35)交易的主要蓝筹股指数股票的逐笔订单簿和交易信息。我们通过选取2011年1月至2015年9月结束的观察期内,在计划内集合竞价时段之外发生的所有集合竞价,来识别波动性中断事件。这一超过四年的时期涵盖了欧洲金融市场多次动荡时期(例如2011年至2012年的主权债务危机)以及公司特定危机(例如2015年的大众排放丑闻)。因此,我们能够分析由整体市场动荡引发的波动性中断,以及由公司特定新闻导致的价格波动所引起的波动性中断。

为了避免考虑误分类的波动性中断,我们仅关注具有适当持续时间且未发生延迟开盘集合竞价(例如由于技术问题)或提前收盘集合竞价(例如在除夕)的集合竞价。此外,我们使用德意志交易所提供的独立数据集验证了相关数量以及起止时间点。综上所述,每只股票在每个波动性中断前后各15分钟的时间段内,以毫秒级别提供以下信息:第一,在每次波动性中断开始前15分钟和结束后15分钟内的所有已执行交易,包括时间戳、价格和成交量;第二,同一时间段内的所有订单簿快照,包含买方和卖方十档的订单簿信息。

3.3 波动性中断

表格 2显示了观察期内发生的波动性中断次数。由于我们考虑的是波动中断开始前15分钟以及波动中断结束后15分钟的时间框架,因此排除了在开盘、盘中或收盘竞价前后15分钟内开始或结束的波动中断。此外,为避免混杂效应,我们排除了后期间与下一次波动中断的前期间重叠的波动中断。同时,若某波动中断的前期间或后期间内没有观测到的交易,该波动中断也被排除。经过上述处理,共得到3,271次波动性中断,其中包括Xetra上的2,337次波动性中断和BME上的934 次波动性中断。

在表格3中,针对每个市场分别展示了所有考虑的波动性中断的描述性统计。由于Xetra上的波动性中断可能存在延长,其持续时间介于120至253秒之间。然而,我们仅观察到五次持续时间超过150秒的波动性中断,这些可被定义为延长情况。Xetra上波动性中断的平均持续时间为135秒,等于最短持续时间120秒加上随机结束时间的一半(30秒)。西班牙市场的波动性中断持续时间介于300至330秒之间,平均为314秒。

平均绝对竞价收益率按竞价价格与波动中断前最后一笔交易价格之间的相对差异的绝对值计算。西班牙市场的该收益率为0.50%,高于德国市场的0.20%。这可归因于显著更长的竞价周期。然而,波动中断竞价中的成交成交量在Xetra为0.50百万欧元,在BME为0.23百万欧元。

在Xetra上所有中断中,有50%的竞价收益率与中断前的价格趋势呈现相反符号。这表明拍卖前的价格变动被夸大,并通过波动性中断得到纠正。在BME,41%的情况下,拍卖期间价格趋势发生反转。在这两个交易场所,向下触发的波动性中断总数略高于向上触发的波动性中断数量。对于BME而言,样本在市场下跌和上涨引发的中断方面几乎保持均衡。

在2011年8月9日,Xetra的每日最大波动中断次数激增至50次,可追溯至欧洲主权债务危机及其引发的金融动荡。BME的情况同样如此,在2011年8月10日波动中断次数达到峰值,为25次波动中断。就每只股票的波动中断总次数而言,大型金融机构的股票导致了最多的波动中断。各只股票的波动中断次数详细情况见附录(参见表格8- 9)。在我们的观察期内,波动中断总次数的激增可分为三类(见图 1)。第一类是持续性的全市场范围金融困境,例如2011年年中至2012年底的欧洲主权债务危机,或2015年8月的亚洲市场动荡。第二类是引发全市场困境的临时事件或消息,例如令人失望的欧洲央行公告(见2012年8月)、2015年1月15日瑞士法郎挂钩放弃,或负面经济数据发布(例如2013年4月17日的油价下跌)。第三类是由特定公司临时事件或消息引发的个股波动,例如2015年9月大众汽车排放丑闻,或2013年8月K+S因钾盐市场扭曲而导致的市值巨大损失。

尽管BME向所有市场参与者公开了股票特定的触发阈值,但Xetra并未披露这些阈值。因此,我们对Xetra的静态阈值进行逆向推导,并利用已知阈值的西班牙样本验证我们的估算方法。我们通过计算每次波动中断开始前15分钟内价格相对于上次拍卖价格的最大可能偏差,来确定静态阈值。基于BME提供的实际阈值对我们的方法进行验证的结果显示,我们能够以小于0.25个百分点的偏差准确估算出超过81%的阈值。由于我们观察到Xetra的估算阈值中有65%位于2.9%至3.0%之间,且其变化幅度明显低于BME的阈值,因此Xetra的正确估算阈值比例应更高。

每只股票的估算阈值的平均值和最大值见附录中的表格8- 9。对于Xetra,这些阈值平均在2.9%到4.0%之间。BME上参考价格的平均偏差介于4.0%至8.9 %之间,而实际阈值范围为4.0%至10%。通过考察可能的最大偏差,我们发现 Xetra上的最大偏差为6.5%(Lanxess AG),相比之下,BME上Bankia的阈值被放宽至30%(基于实际和估算阈值两者)。

为了确定哪种类别的阈值效果最佳,我们将所有阈值分为三个独立的类别,如表 4所示。我们选择这些类别以实现各类别之间的均衡分布。由于2.9%和3.0%范围较小,进一步细分该类别并不合理,尽管Xetra上的大多数阈值都位于这个中位数类别内。在将波动性中断分配到所划分的类别中时,我们发现BME上的波动性中断机制允许比Xetra更大的价格偏差。因此,Xetra的波动性中断次数是B ME的2.5倍也就不令人意外了。然而,波动性中断的次数也可能受到中断持续时间以及阈值披露的影响。

3.4 波动中断周围的市场质量

本节展示了关于波动性中断前后交易活动和市场质量的描述性统计。在分析中,我们既依赖于中断前后15分钟的较长观察窗口,也采用五分钟的窗口来考察短期效应。为了分析不同配置的波动性中断的有效性,中断前后价格波动尤为关键,因为波动性中断旨在使市场趋于平稳。与其它实证研究不同,我们通过将标准差除以价格水平来标准化价格波动的衡量,即采用相对标准差(也称变异系数),从而提高横截面可比性。这一方法是合理的,因为标准差始终依赖于数据的平均值。因此,价格水平较高的股票通常表现出更高的绝对波动,而绝对波动最常以标准差来衡量。

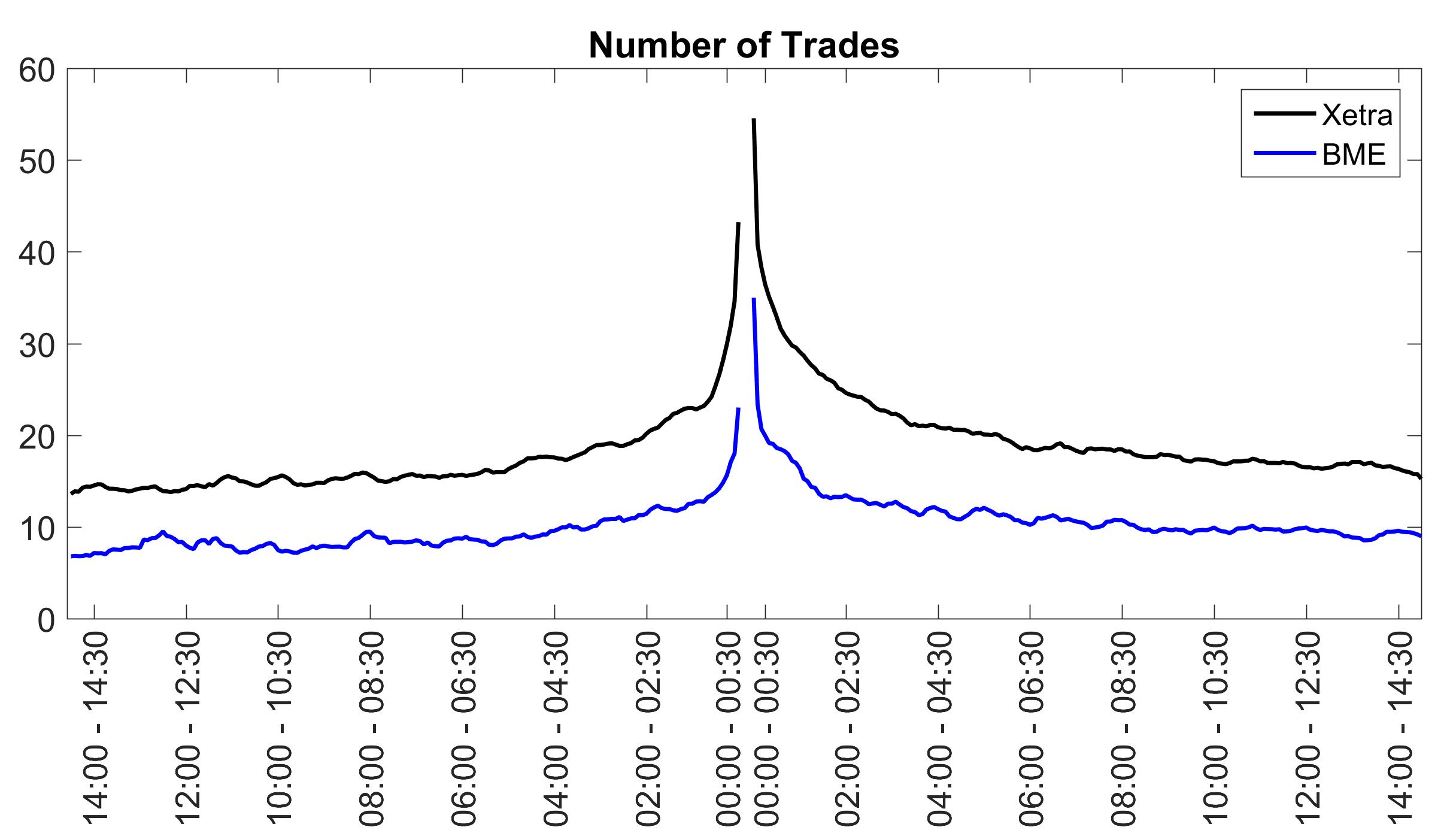

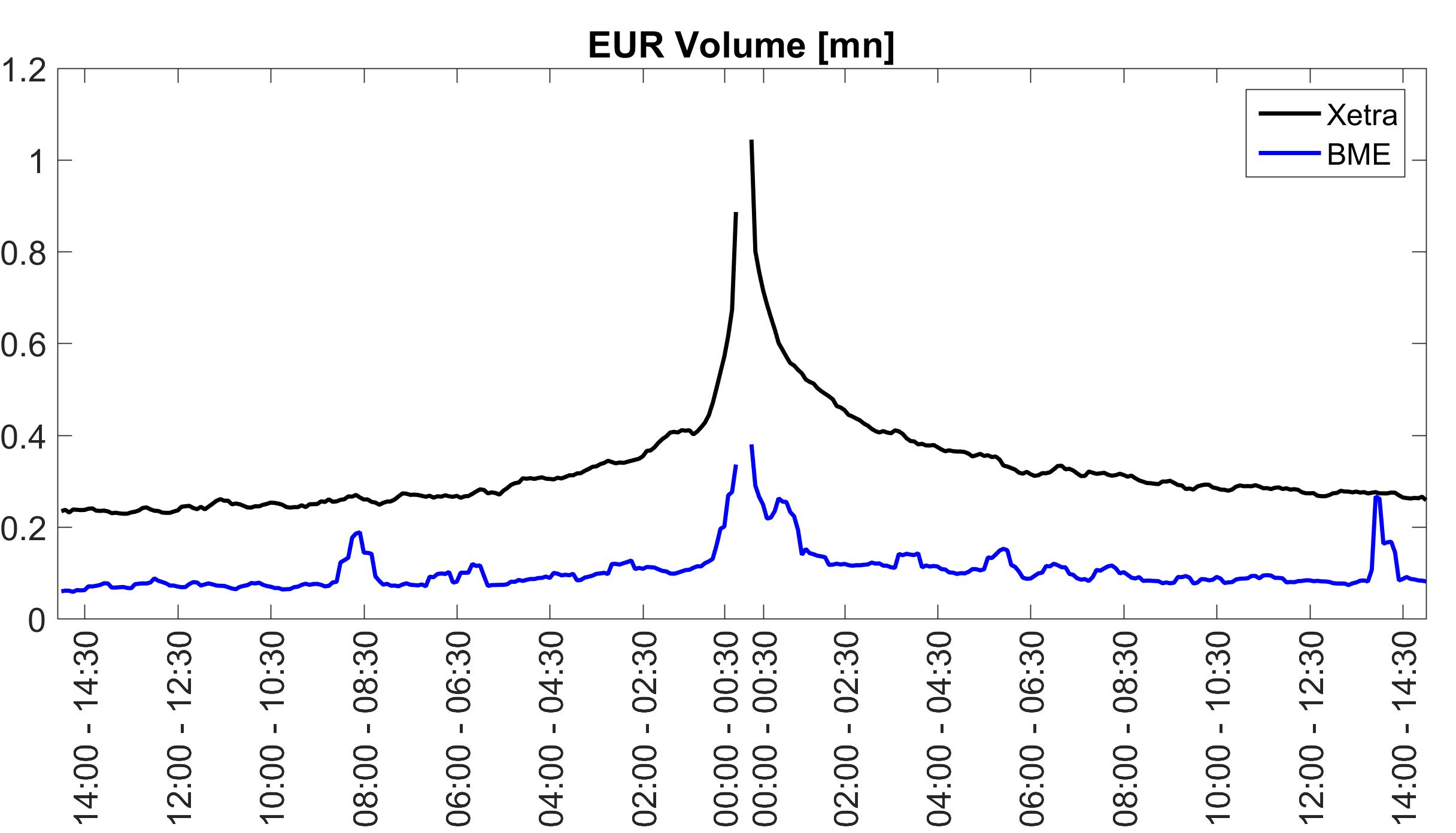

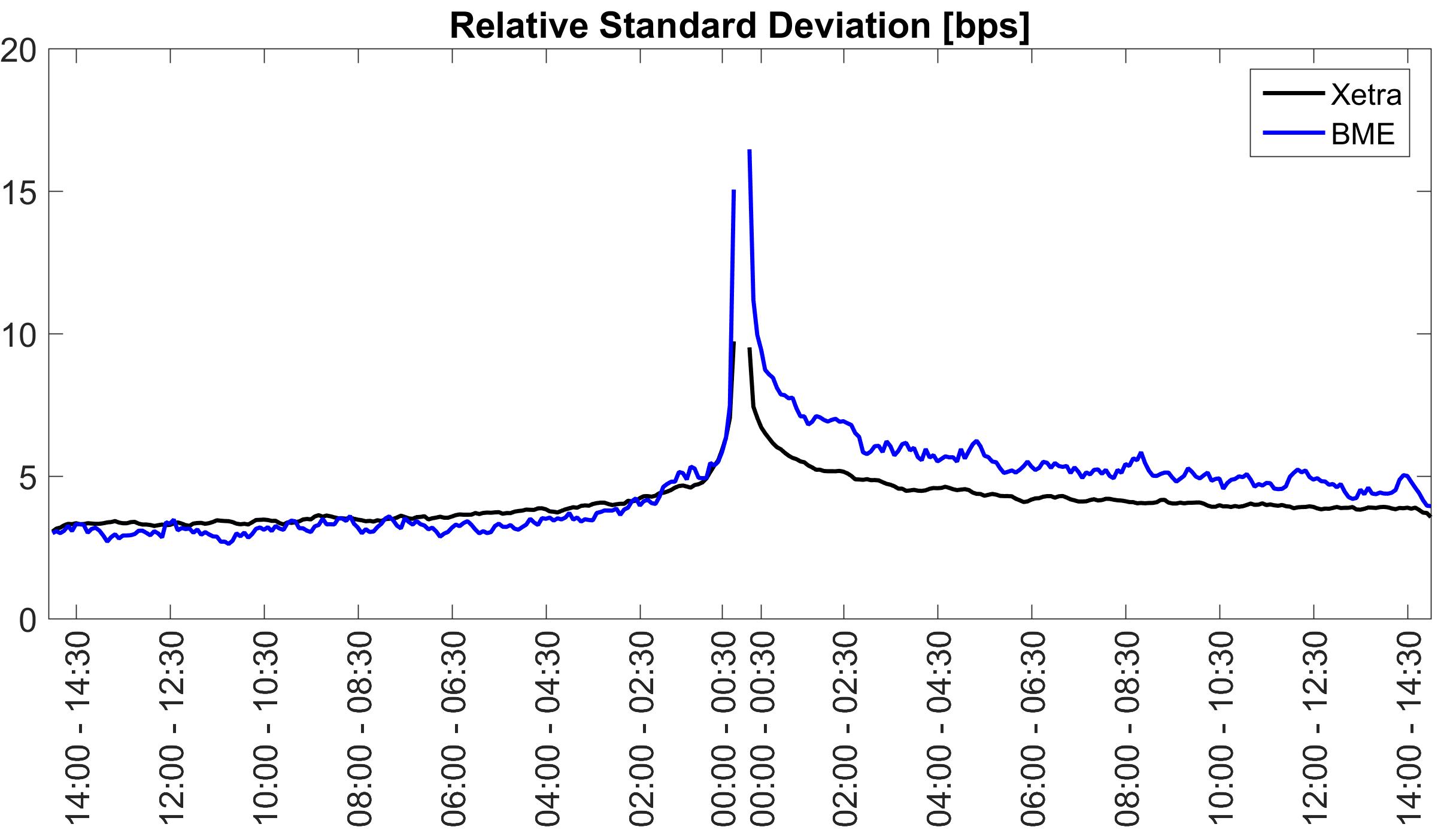

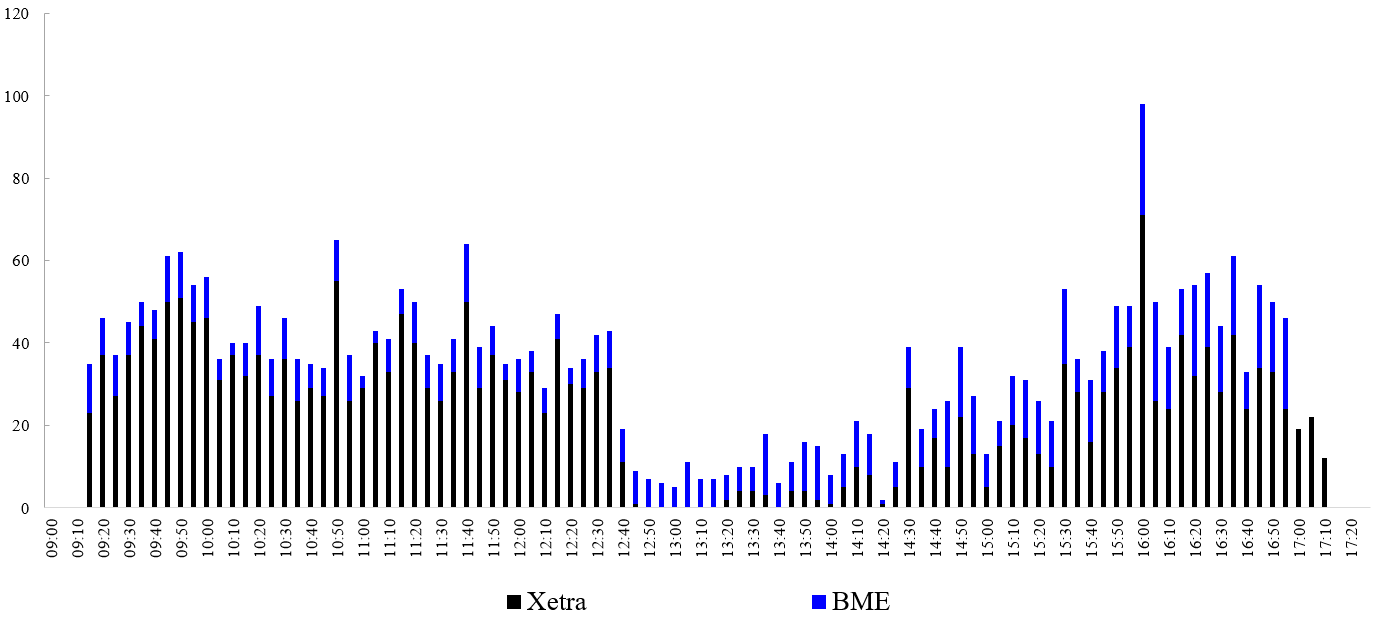

图 2显示了波动性中断前后15分钟内的交易笔数、成交成交量和相对标准差。为了绘制这些不同指标随时间的变化,我们对每次波动性中断分别使用30秒的滚动窗口,并每5秒计算一次,然后进行汇总每个交易场所的平均值。在波动性中断前,交易笔数急剧上升。这一现象在两个市场中均成立。成交成交量的变化趋势与交易笔数相似。在波动性中断前不久,成交量有所增加,但在竞价结束后短暂时间内更高。在波动性中断后,相关市场变量需要长达两分钟才能恢复至正常水平。因此,在中断前后几秒内的交易活动明显高于其余观察窗口期间。以相对标准差衡量的价格波动在波动性中断前也出现激增,在波动性中断后短暂时间内甚至更高,并且也需要一段时间才能恢复正常水平。尽管德国市场的交易笔数和成交成交量更高,但西班牙市场的相对标准差更高。虽然相对标准差在波动性中断后会恢复到正常水平,但这些数据并未明确说明波动性中断是否有助于降低中断后的价格波动。

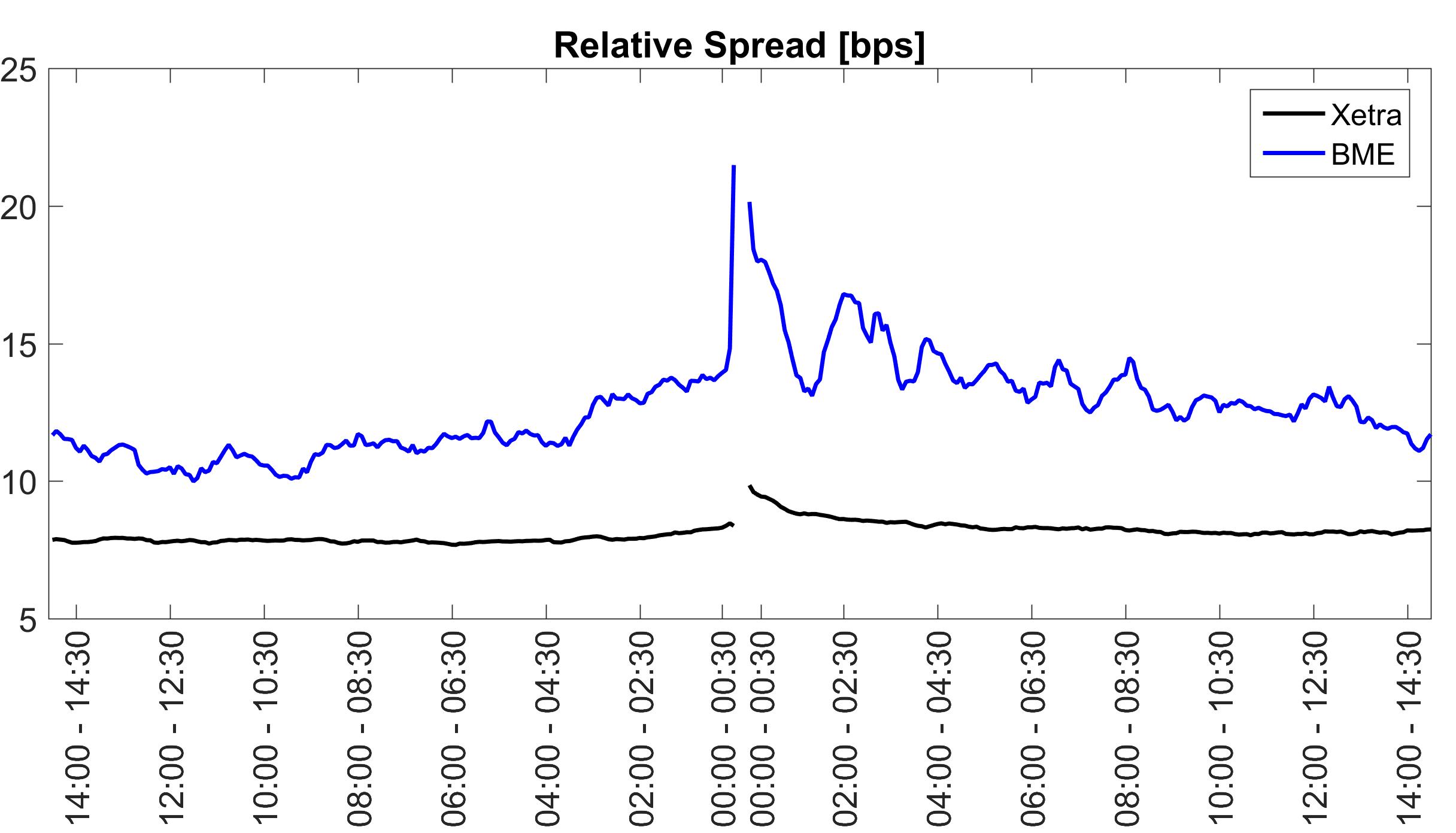

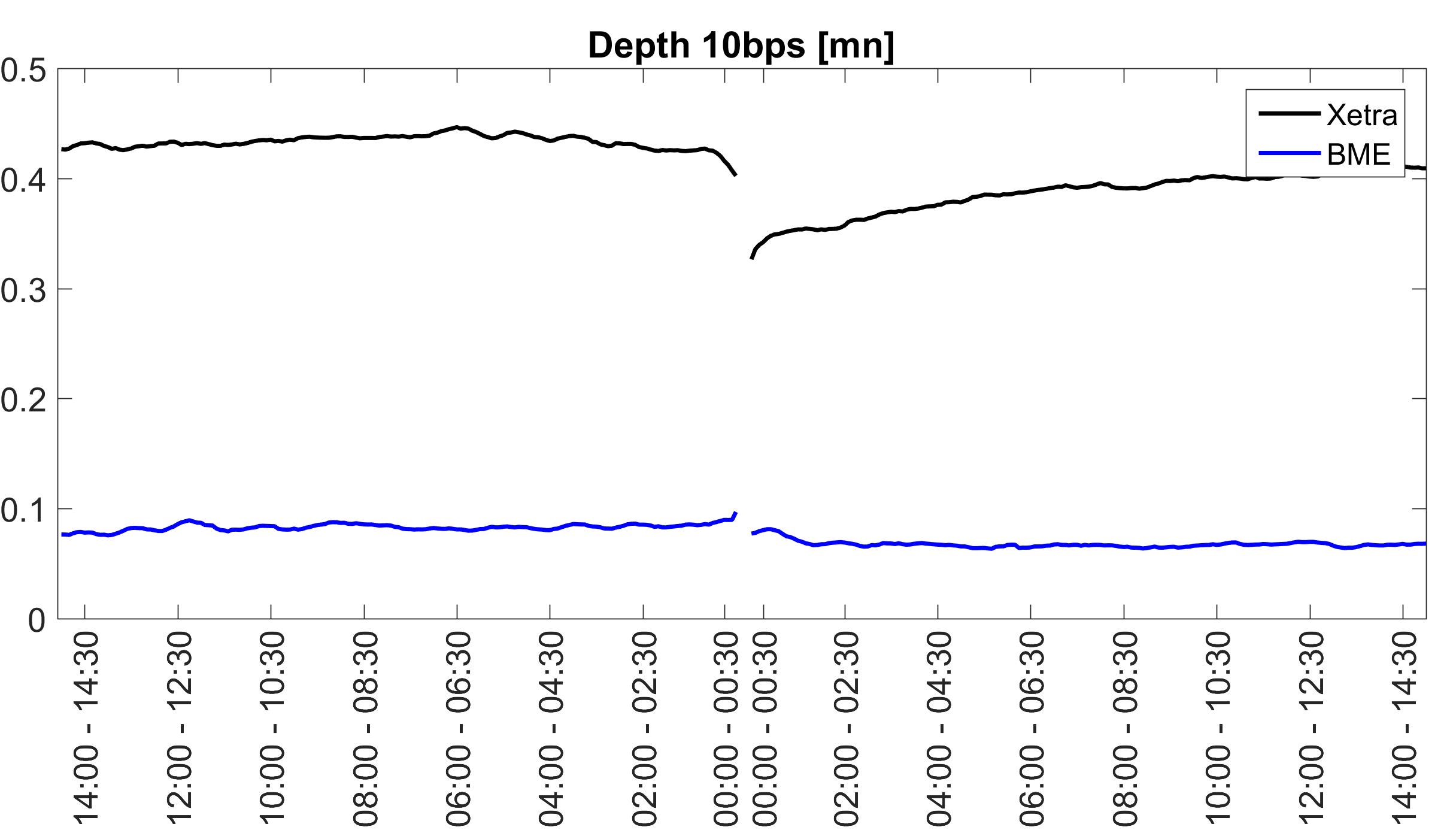

相对价差和订单簿深度等重要流动性参数的发展情况如图3所示。同样,波动中断表现出明显的模式,因为在波动中断之前,相对价差急剧上升,反映出市场不确定性的增加。这一点在 BME尤为明显,其相对价差高于Xetra且波动更剧烈。波动中断后,Xetra的相对价差高于中断前水平,并需数分钟才能恢复至正常水平,这与Abad和 Pascual(2010)的研究结果一致。在BME市场上,中断后的相对价差平均也更高,但在中断刚发生后瞬间,其值略低于中断前几秒的水平。由于价差较高,以中间价上下10个基点范围内衡量的IBEX35成分股订单簿深度(Depth(10),Degryse等(2015)提出的方法)远低于Xetra市场的订单簿深度。对于两个市场而言,波动中断后的订单簿深度均低于中断前,并缓慢恢复至前期间水平。

的移动平均)

的移动平均)

这些发现也在表格5中进行了展示,该表格描述性地报告了在波动性中断前后两个不同的聚合周期(15分钟和5分钟)内,与波动性中断相关的市场质量参数及其相对变化。正如图2和3所示,在波动性中断之后,交易总笔数和成交成交量明显高于中断前的时间段。以15分钟的时期来看,我们观察到德国市场的成交成交量(交易笔数)增加了17%(16%),西班牙市场的成交成交量(交易笔数)增加了15%(11%)。相对标准差的百分比变化表明,在波动性中断后的后期间,两个市场的价格波动性均有所下降,这说明波动中断对价格波动性的抑制作用——其主要目的——是成功的。然而,波动性中断后的波动性下降也伴随着相应的成本。波动性中断后的流动性,以相对价差和订单簿深度衡量,显著降低。波动性中断后相对价差的上升幅度在10%至23%之间。订单簿深度(深度(10))下降介于10%和43%之间。根据我们与市场运营机构和市场参与者的讨论,可能有两个原因解释这种行为:第一,在波动中断开始时,所有非持续性订单将被删除,并且在波动中断期间可能不会重新输入;第二,由于不确定性增加,流动性提供者可能会减少其做市活动,或要求更高的风险溢价,即更高的相对价差。这与德国联邦银行最近的一项研究结果一致,该研究表明,作为做市商的高频交易公司在高不确定性情况下会避免交易(德国联邦银行,2016)。

4 实证分析

描述性分析表明,波动性中断平均而言能够降低波动性,从而实现其目的。然而,这会以流动性下降为成本。本章详细考察了设计参数和市场质量变量如何影响波动性中断对波动性和流动性的作用。我们首先介绍回归方法以及相关参数和变量,然后应用不同的回归模型来研究哪些设计参数和市场质量变量会影响波动性中断的有效性。

4.1 研究方法与回归变量

在接下来的两个小节中,我们分析波动性中断在降低波动性和保持流动性方面的有效性,即抑制这种波动率降低所带来的成本。在这方面,我们研究影响波动性中断对流动性的因素。我们认为,描述性统计中显示的流动性下降可以被解释为波动性中断的成本。我们分别分析每个市场以及两者市场,以得出关于设计参数的结论,这些参数只能在完整模型中进行分析(例如阈值披露或中断持续时间)。

接下来,我们描述与波动性中断相关的重要变量及其直观含义和解释。

- 持续时间 :该变量表示波动性中断的实际持续时间,Xetra的持续时间为 120至150秒(延长情况下最长可达253秒),BME的持续时间为300至330秒。

- 阈值 :该变量捕捉了BME的实际阈值以及Xetra的估算阈值,并将其分为三组(低、中、高)。

- 上升或下降 :如果波动性中断前最近一笔交易的价格低于(高于)参考价格,则我们将此次波动性中断确定为由下跌(上涨)价格走势触发。我们这样做是为了检验波动性中断在上涨和下跌价格走势中是否同样有效。若为向上触发的波动性中断,则该变量设为1(否则为0)。

- 发生波动性中断的股票数量 :该变量反映了在特定市场中,某一天至少触发一次波动中断的股票数量。因此,它可以表明波动中断的原因是否可能是由个股事件引起的(少数股票出现波动性中断)或全市场事件(多只股票出现波动性中断)。

- 阈值披露 :对于BME上的每次波动性中断,该变量设为1(否则为0),表示交易场所运营商是否披露触发阈值的宽度。

波动性中断的拍卖变量

:

-

绝对拍卖收益率

:该收益率计算为波动中断期间最后一笔交易价格与拍卖价格之间的相对差异。拍卖收益率反映了在波动中断期间,新信息的纳入以及对股票价格可能进行的重新评估。

-

拍卖趋势变化

:如果波动中断被标记为下降(上升)波动中断,且拍卖收益率符号为正(负),则该变量设为1(否则为0),表示竞价前的价格变化被夸大,并通过波动中断得到纠正。

-

竞价成交量

:以欧元计价的在(波动性)竞价结束时成交的成交量总计,由于拍卖价格包含了大量信息,较高的竞价成交量能够提供有效的价格信号(Madhavan,1992)。

波动性中断前的市场质量变量

:

-

成交成交量

:以欧元计的成交成交量总和。

-

深度(10)

:距离中点价格上下10个基点范围内所有订单的欧元总成交量(参见Degryse等,2015 年)。

-

订单簿失衡

:参考Chordia等(2002年),我们计算订单簿失衡为 $\frac{|Depth(10)

{Ask} - Depth(10)

{Bid}|}{Depth(10)}$。

-

相对标准差(RSD)

:表示交易价格的相对标准差,计算方法为同一时期内价格的标准差除以平均交易价格。

-

相对价差

:最佳买方价格与最佳卖方价格之差除以中点价格。

-

OTR

:订单成交比(OTR)是指提交至订单簿的订单总数与交易笔数之比。该指标可用于分析高频交易活动(HFT activity)带来的影响(Brogaard等,2015年)。

4.2 对波动性的影响

4.2.1 回归设置与结果

在本节中,我们展示不同的设计和市场质量参数如何影响波动性中断在降低波动性方面的有效性。我们并非分析波动性中断在中断后期间减少整体波动性的有效性,而是考察相对于前期间波动性的降低程度。可能存在这样的情况:波动性中断显著降低了波动性,但市场仍然表现出高波动性。另一方面,也可能出现波动性中断并未降低波动性,但整体波动性本身已处于相对较低水平的情况。如果仅考虑后期间的波动性水平,分析将导致明显错误的结果。为避免这一潜在偏差,我们采用Brugler和Linton(2016)的论证思路,并重点关注以下变量:

$$

\Delta RSD = RSD_{pre} - RSD_{post}.

$$

具有正向且高 $\Delta RSD$ 的波动性中断显然已实现其目标。因此,我们分析能够提高 $\Delta RSD$ 的参数。为了研究不同设计参数和市场情况的影响,我们运行以下回归模型:

$$

\Delta RSD_{i,j} = \alpha + \beta_1 \cdot Duration_{i,j} + \beta_2 \cdot ThresholdCategories_{i,j} + \beta_3 \cdot ThresholdDisclosed_{i,j} + \beta_4 \cdot StocksInVolai,j + \beta_5 \cdot UpOrDown_{i,j}

+ \sum_{k=6}^{10} \beta_k \cdot MarketVariables_{i,j} + \sum_{k=11}^{13} \beta_k \cdot AuctionVariables_{i,j} + \sum_{k=14}^{n} \beta_k \cdot Controls_{i,j} \cdot I_j + \varepsilon_{i,j}

$$

其中 $i$ 代表波动中断,$j$ 为Xetra或BME。正态分布的残差表示为 $\varepsilon_{i,j}$。对于 $MarketVariables$,我们使用 $ExecutedVolume$、$OrderImbalance$、$RelativeSpread$、$Depth(10)$ 和 $OTR$,它们均捕捉了中断发生前的相应时期。因此,这些变量考虑了触发波动中断时市场环境的差异。对于 $AuctionVariables$,我们使用 $AuctionTrendChange$、$abs(AuctionYield)$ 和 $AuctionVolume$ 以捕捉竞价特有的特征。此外,我们控制了股票和年份的特定效应。我们分别对每个市场在15分钟(五分钟)窗口内进行回归分析,同时也构建一个同时考虑两个市场的完整模型。该过程共得到六个回归模型。这些模型的估计结果如表格 6所示。混合OLS回归中计算了异方差稳健标准误。

4.2.2 结果解释

接下来,我们解读回归结果并讨论最重要的变量。

持续时间 。对于单市场回归,该变量对波动率降低没有影响,因为它仅捕捉由随机结束引起的持续时间差异。在Xetra上观察到的少数延长情况似乎并未显著影响结果。关于包含Xetra上的短期中断和BME上的长期中断的完整模型,我们可以得出结论:波动中断的较短持续时间会导致波动性显著更高的降低。

阈值宽度 。通过分析不同类别的阈值,我们发现并非所有阈值对波动率降低的影响都相同。考虑到最高的贝塔系数(即波动率下降最明显的情况),我们观察到当波动性中断在接近参考价格时被触发,即在最窄阈值范围内(DAX30成分股为0%‐2.9%,IBEX35成分股为4%‐5%)时,其效果最佳。

阈值披露 。由于单个市场内部缺乏变化,该变量仅能在包含Xetra和BME两者波动性中断的完整模型中进行分析。由于未发现显著影响,我们无法观察到阈值(是否)披露之间的差异。这可能是因为市场参与者能够基于交易经验或交易数据来近似推断阈值。由于该变量同时表示Xetra和BME的虚拟变量,它也可能捕捉到了其他市场特定特征。然而,波动性机制和整体市场环境中的所有可观测差异已在回归模型中予以考虑。

波动性中的股票 。该变量表示事件是个股还是全市场事件。同一天受波动中断影响的股票越多,事件的全市场性就越强。从回归分析中可以推断,受影响的股票越多,波动性降低得越少。这一效应在所有模型和两个聚合周期中均保持一致。因此,在全市场事件情况下,波动性中断的效果较差。

上升或下降 。我们的估计表明,在价格下跌(UpOrDown等于零)时触发的波动性中断比在价格上涨(UpOrDown等于一)时触发的波动性中断更能降低波动性。该结果表明,当股票价格受到负面影响时(例如由于负面新闻),波动性中断更为有效。在这种情况下,市场参与者似乎最初会过度反应,但由于波动性中断为他们提供了重新评估信息的时间,情绪随之趋于平稳。

市场变量 。尽管波动中断前较高的交易活动(成交成交量)有助于竞价减少波动性,但较高的高频交易活动(OTR)则没有这种作用。我们还发现,波动中断前更大的订单簿失衡和深度对有效性具有负面影响。在波动中断之前,相对价差越高(也可理解为不确定性的衡量),波动中断带来的波动性降低效果就越明显。这些效应在所有模型和两个聚合周期中均具有一致性且大多显著。

拍卖变量 。成交成交量越高,波动率降低效果越好。这是因为高成交成交量的拍卖价格为市场提供了更强的参考和信号,这与Madhavan(1992)的观点一致。如果拍卖期间的价格趋势发生变化,波动性中断对波动性的抑制作用更强,因为拍卖价格表明拍卖前的价格变化是市场过度反应的结果。这一论点同样适用于拍卖收益率。较高的拍卖收益率表明波动性中断发生前的价格未能反映所有可获得的信息。拍卖价格相对于最新成交价的偏差越大,方差降低的程度就越高。因此,所有反映在波动性中断中参与度的变量均与波动性降低相关。此外,这些拍卖变量在所有模型和两个时期中均表现出一致的贝塔系数。

4.3 对流动性的影响

4.3.1 回归设置与结果

如前所述,波动性中断能够降低波动性,但代价是流动性下降。因此,我们分析了从波动性中断前时期到波动性中断后时期影响流动性变化的因素,并使用

$$

\Delta Depth(10) = Depth(10)

{pre} - Depth(10)

{post}

$$

作为因变量。为了识别不仅能够降低波动性的因素,我们的目标是识别那些能够使流动性状况尽可能保持稳定的影响因素。因此,我们进行了与之前类似的回归分析,以识别能够降低触发波动中断成本的因素,即降低$\Delta Depth(10)$作为因变量。接下来的回归模型中的内生变量在很大程度上与第 4.2.1节中描述的关于降低波动性的回归分析相同,除了 $MarketVariables$,我们使用 $Depth(10)$ 和 $RelativeSpread$,而不是 $RSD$。

4.3.2 结果的解释

尽管在$\Delta RSD$的回归中系数为正值与波动性下降呈正相关,且 $\Delta Depth(10)$的情况同样如此(其中正值表示流动性减少),但对于$\Delta Depth(10)$的解释切换:正系数表明中断后的流动性状况比中断前更差,并暗示中断发生在成本特别高的情况下。

持续时间 。中断持续时间越长,订单簿深度方面的流动性减少就越低。因此,长期中断似乎会积累交易压力,这种压力在中断后会转化为流动性。

阈值宽度 。除了BME的单次回归结果不显著外,其他系数均支持以下结论:中等宽阈值类别最有效,并导致更少的流动性减少。在此范围内触发的波动性中断似乎是成本较低的波动性中断。

波动性中的股票 。尽管有一些证据表明在全市场事件中流动性减少的程度较低,但我们的结果对此效应的显示并不一致,无法得出明确结论。

阈值披露 。至于波动性回归以及基于上述理由,我们并未观察到阈值披露与否对流动性产生特定影响。

上升或下降 。向上触发的波动性中断在降低流动性减少方面似乎比向下触发的波动性中断更有效。因此,如之前分析所示,向下触发的波动性中断在波动率降低方面更为有效,但也伴随着更差的流动性所带来的更高成本。然而,这一效应在BME的较短聚合期内并不成立,并且在所有模型中均不显著。

市场变量 。关于对流动性的影响,我们发现交易活动(成交成交量)没有显著影响,波动性(RSD)仅表现出部分显著性。OTR的混合效应同样无法得出明确结论。然而,在所有模型中,波动中断前的订单簿失衡影响一致且显著:波动中断前订单簿失衡程度越高,流动性的积累越低,波动率降低的成本也越高。由于我们基于整个订单簿(不考虑波动中断方向)来衡量订单簿深度,订单簿失衡的正向符号表明,订单簿失衡与高成本相关联。这可能是预期高度不对称的结果。

拍卖变量 。竞价的成交成交量对流动性有负面影响(即对 $\Delta Depth(10)$产生正面效应)。市场参与者必须决定是参与竞价,还是将订单推迟到波动中断之后。如果他们决定参与竞价,则竞价成交量上升,但他们提交订单的意愿降低,导致波动中断后的流动性状况下降。这一效应在所有模型中均保持一致且多数具有显著性。而价格趋势变化的影响则混合情况下,除BME模型外,拍卖收益率的影响具有一致性和显著性。与对波动性的影响相反,较高的拍卖收益率似乎会抑制市场参与者在中断后提供流动性。

5 讨论

本文旨在研究特定设计参数对以波动性中断形式存在的熔断机制有效性的影响。因此,我们分析了Xetra和BME上的波动性中断机制,这些机制在中断持续时间、宽度以及阈值披露等关键设计参数上存在差异。此外,我们还探讨了上涨和下跌触发的波动性中断的效果,以及在发生全市场事件时,个股中断是否也能有效降低波动性。

我们的结果表明,Xetra 上的短期波动性中断在降低波动性和维持流动性方面比 BME 上的长期中断更有效。在当前的高频交易(HFT)环境中,算法能在短时间内对新信息作出反应,根据 Ma 等人(1989)提出的冷却期假说,短期中断可能已足以让市场参与者重新评估其订单和持仓。因此,长期中断并未提供额外优势,反而不必要地干扰了连续交易(Lauterbach 和 Ben‐Zion,1993),并延迟了价格发现(Lehmann,1989)。

此外,更窄的触发阈值在波动率降低方面导致更有效的波动性中断。我们的结果表明,较紧的阈值(即更早触发中断)似乎比过宽的阈值更能有效防止不确定性的扩散。因此,通过相对标准差衡量的波动性下降幅度更大。这一观察结果也得到了Berkman和Lee(2002年)的证实。但较紧的阈值会带来更多的“不必要”波动性中断,这与流动性的下降相关。Subrahmanyam(1997)也讨论了这一点,他研究了市场运行与阈值价格区间之间的关系。

关于触发阈值的披露,我们的回归分析显示其对波动性和流动性没有显著影响。未公开披露其波动性中断机制触发阈值的交易所运营商通常表示,这是为了避免操纵行为以及防止故意触发中断(Gomber等,2017)。然而,我们并未观察到可能由专业市场参与者近似推断阈值所带来的显著影响。由于散户投资者通常缺乏数据或经验来推断阈值,披露这些信息或许能在这一方面为所有市场参与者提供一个公平的竞争环境。

对于通过受影响股票数量来近似衡量的全市场事件,在特定日期由波动性中断引起的波动性中断,对于降低波动性的作用不如对少数股票产生影响的事件有效。因此,在应对意外的单只股票事件引发的高波动性时,波动性中断比在应对影响广泛的全市场事件时更为有效,因为后者的后果可能更难预测。关于对流动性的影响,我们的分析显示了混合结果。

最后,我们的结果表明,平均而言,下跌触发的波动性中断在降低波动性方面更为有效,但也伴随着更高的流动性成本。然而,在当今高度自动化的交易环境中,波动性中断应同时在上涨和下跌方向上触发,因为失控的算法或操作失误交易可能导致价格在两个方向上大幅波动。此外,多头和空头头寸应受到同等保护。这与当前的实施情况一致,因为全球绝大多数交易平台上的熔断机制都是双向触发的(参见Gomber等,2017)。

我们的实证研究结果证实了先前研究的结论,并将对波动性中断的认识大幅拓展。通过分析两个交易场所,我们能够比较不同配置的波动中断在波动性和流动性方面的有效性。我们表明,设计参数显著影响波动中断的有效性,并强调较短持续时间和更窄的价格区间有助于波动中断实现其目标。此外,我们的研究结果与以往文献一致,即以波动中断形式存在的熔断机制能够降低波动性(Lee和 Kim,1995;Zimmermann,2014),但同时会降低流动性(Corwin和 Lipson,2000;Kim等,2008)。

我们的分析对从业者也具有很高的参考价值。首先,我们为交易所运营商提供了深入的分析,以帮助其更好地理解以波动性中断形式存在的熔断机制及其对波动性和流动性的影响。其次,我们在设计参数方面的研究结果使交易所运营商能够审查其当前的熔断机制配置,或指导其初始实施。此外,我们的研究结果对于监管机构同样具有相关性,这些机构负责制定交易平台必须遵守的市场保护措施的监管框架。在这方面,监管机构可以利用我们的研究洞见来讨论并制定关于熔断机制应用的有意义的监管标准。

我们的研究也存在一些局限性。由于德意志交易所未公开波动性中断的触发阈值,我们对其进行了逆向推导。尽管如此,我们基于BME的数据验证了该方法,并证明能够可靠地逼近这些阈值。此外,通过考虑超过两个市场以及采用与波动性中断完全不同的熔断机制的市场,本研究的结果和结论可以进一步推广。

为了避免混杂效应,我们排除了观察窗口15分钟与其他波动性中断重叠的那些波动性中断。因此,我们排除了在高波动阶段相继迅速触发的波动性中断。这一程序不可避免,但可能导致有偏结果。对于发生在竞价附近的波动性中断也是如此。此外,在开盘竞价期间出现了大量波动性中断,一旦触发波动性中断,开盘竞价将被延长。然而,由于无法比较中断前后的阶段,因此很难评估开盘竞价中波动性中断的有效性。

6 结论

本文对熔断机制提供了深入见解,并参与了关于其设计、优势与缺陷的持续讨论。通过我们的实证分析,我们表明以波动性中断形式存在的熔断机制能够降低波动性,但同时也伴随着流动性的下降。特别是,我们的研究结果揭示了持续时间、触发阈值的宽度以及这些阈值的公布等设计参数如何影响波动性中断在降低波动性和维持流动性方面的有效性。

我们比较了两个欧洲交易平台上的波动性中断机制,结果表明较短的持续时间和更窄的价格区间有助于提升其有效性。然而,触发阈值的披露或不披露对中断的有效性没有影响,这可能是因为基于逐笔交易数据可以近似推断出这些阈值。此外,有经验证据表明,由全市场事件引发的波动性中断不如由单只股票事件引发的中断有效。这些结果可为交易所运营商和监管机构审查现有熔断机制设计或启动实施此类机制提供起点。尽管我们分析的是特定类型的熔断机制,并聚焦于其在连续交易中的表现,但研究结果仍对熔断机制的参数配置提供了重要启示。

未来的研究可基于其他类型或不同配置的熔断机制(如交易暂停)扩展我们的分析,并探讨不同设计参数对熔断机制周围信息不对称的影响(Easley等,1996年; Johnson和So,2016)。鉴于欧洲投资者订单流日益加剧的碎片化,未来另一项高度相关的研究课题是:各交易场所之间是否需要对熔断机制进行协调,以确保其有效性。

928

928

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?