一、至暗12小时,巴黎夜未眠

2019年4月15日巴黎时间黄昏,巴黎圣母院起火了。火势造成有着近800年历史的箭形塔尖倒塌,玫瑰窗口损坏,建筑损毁严重,滚滚浓烟遮蔽了塞纳河畔的天空......

起初看到这个新闻时,想必大家都惊呆了,就如同站在塞纳河畔一脸难以置信又绝望的人们。随着关于火势和损毁程度的进一步报道,悲伤、遗憾、惋惜、又暗含一线希望的情绪席卷而至,通过网络蔓延到全世界。

这座于1163年(这一年辛弃疾开始为南宋做官)开工,1345年(这一年朱元璋刚开始当和尚)竣工,曾在18世纪末遭到破坏,19世纪时被伟大的建筑师勒杜克负责全面修正,1831年被雨果写进书里,故事设定于1482年的古老教堂,将在今后至少十年内不再对外开放。

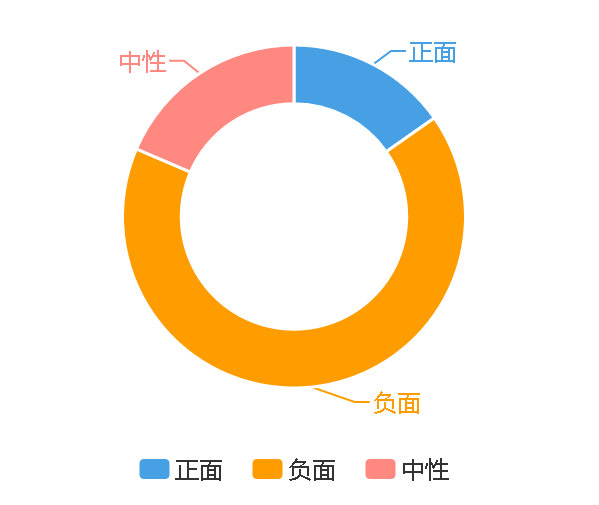

在国内,即使未去过巴黎、未读过雨果《巴黎圣母院》的人们同样为这个新闻感到遗憾。通过清博舆情系统显示,从北京时间2019年4月16日00:00至2019年4月16日11:10,全网共产生19237条相关信息,负面情绪最多,占比66.15%。

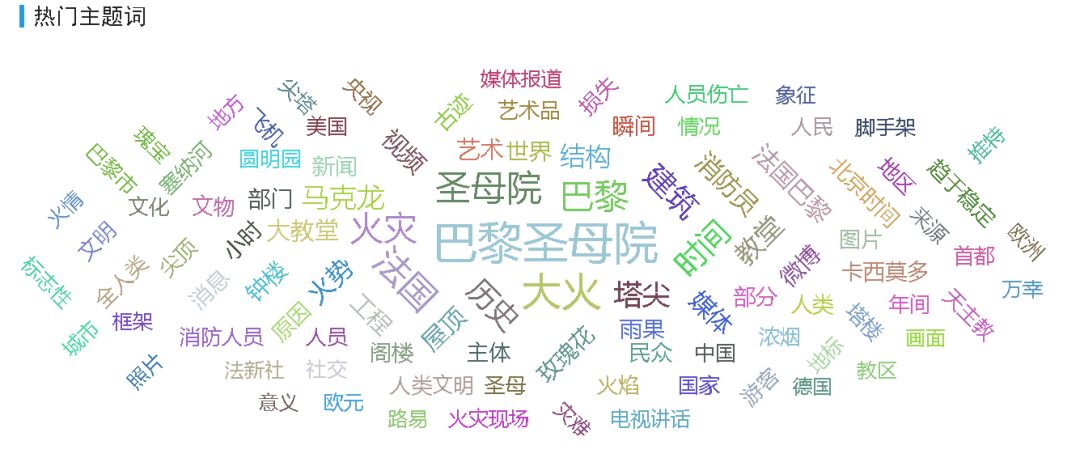

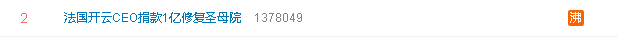

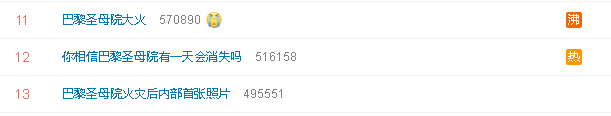

通过词云图可看出,除了“巴黎圣母院”“大火”等信息关键词,“艺术”“历史”“雨果”“玫瑰花窗”“人类文明”“人员伤亡情况”等是舆论聚焦的重点。在微博平台,短短几小时内,关于巴黎圣母院的热搜多达10条,很多人为#玫瑰花窗没了#而感到心碎,在看到#法国开云CEO捐款1亿修复圣母院#时又开始重燃希望。

圣母院的火难救,跟它的年纪、结构和材质都有关。已经有许多人念叨当年电影《Before Sunset》里那句把圣母院当做感情忠贞不渝象征的台词:“你相信巴黎圣母院有一天会消失吗”?命运就是这样,雨果笔下的巴黎圣母院,与他那个时代的巴黎圣母院,以及我们如今所见的圣母院,并不是同一个圣母院。因此,仍旧有很多人黯然地表示:“人们可以重建巴黎圣母院,但它从来没留下过什么。”

二、被数字化的巴黎圣母院

在所有人在担心巴黎圣母院可能会遭受不可逆转的损失时,有一些声音的出现稍微安抚了众人的内心。

譬如有人发微博称,同事在生前完成了巴黎圣母院的扫描工作,他营建的网站包括教堂各个角度的建筑全景、3D和细节图片。大火过后,消逝的巴黎圣母院将在数字世界里永存。

同时,还有很多人提到了能让自己徜徉在巴黎圣母院美轮美奂的建筑物内部的游戏《刺客信条:大革命》。据媒体报道,该游戏在制作时,工作人员曾花费超两年时间学习研究圣母院的构造,并同历史学家一道对巴黎圣母院的外观进行了精确的数字复原,这或将成为重要的修复参考资料。除了巴黎圣母院,还有40余座大巴黎区域知名建筑物在游戏中得到了还原。

此外,据《国家地理(National Geography)》的报道,早在2015年,艺术历史学家安德鲁·塔隆就曾利用激光扫描,非常精确地记录下了这一哥特式大教堂的全貌。这一次精准的激光扫描耗时数年,扫描点囊括了大教堂内外的50多个地点,对圣母院内的每一个细节都进行了多次扫描、数据反传,最终收集了超过10亿个数据点。因此,尽管现实中的大教堂在很长一段时间内无法恢复,但被数字化的“巴黎圣母院”仍然精确地留存在人类世界。并且,通过这一数据留存,重建巴黎圣母院将成为可能,后人也仍然可以一览它曾经的雄伟。

事实上,无论是游戏保存人类瑰宝,还是激光扫描记录建筑全貌,这些都是对文化遗产的数字化保护。大都好物不监牢,彩云易散琉璃脆,未来世界的多变可能给各种文明古迹带来前所未有的挑战,只有先做好准备,才能尽量防止意外的到来,或者尽量弥补意外造成的损失。因此,近年来世界上多个国家及地区都在积极推动文物和非遗的数字化保护、传承与弘扬,互联网、三维激光扫描、人工智能、AR和VR等数字化新技术越来越多地引入到文化遗产保护和传承中,使文化遗产“活”在当下,走向未来。

三、用人工智能系统解决人力资源不足的监测问题

从2008年韩国崇礼门大火到2018年巴西国家博物馆火灾,再到今天巴黎圣母院的屋顶和塔尖烧毁,古建筑在与火魔的每次对抗中都损失极为惨重,尤其是多用木制结构的东方建筑。

2008年,韩国崇礼门发生火灾,因建筑为全木结构,火势蔓延极快,即便崇礼门位于首尔市中心,消防部门依旧无能为力,最终导致韩国一号国宝崇礼门上层整体垮塌。这也是时任故宫博物院院长的单霁翔在2013年提出“平安故宫”工程的主要原因。数据统计显示,在故宫建成后的近600年历史中,共发生火灾近百起,是现存的名胜古迹建筑群中发生火灾最多的一个。为此,“平安故宫”工程耗资共4.4亿,一年内仅摄像头就安装了超2000个,其中部分为全景摄像头,构建成了一个“监控天网”。

除此之外,故宫内还安装了近万个安防报警装置,安防系统设有周界、通道、室内与展柜四道安全线,从大到小,形成了一个安防“倒金字塔模型”。

去年年底,故宫博物院还发布了《故宫博物院端门区域火灾报警系统改造项目公开招标公告》,希望按现行规范对相应建筑物进行改造升级,以更加先进可靠的技术和设备,适应新的消防安全需求,最大程度的对古建筑群予以有效保护。

随着科技的进步,故宫可能会需要一套完整方案来解决监测预警问题。西安交通大学的文化遗产现代科技保护研究院正在这个方向上做出尝试。去年,西安交大文化遗产现代科技保护研究院联合西安旅游设计研究院、深圳禾思众成科技有限公司成立了文物监测研究中心,计划开发出具有一次性大面积影像监测、及时报警,提前预警的数字化视觉监测文物保护系统。这种人工智能监测的方式,有能够超越人力的影像监测,预警速度快,系统设置方便等优越性。

同时,文物监测研究中心项目中还会包含开发出可以对文物不同时期的高清图像进行人工智能识别,自动分析认知文物损害程度的系统。此前被誉为“天下第二行书”的颜真卿《祭侄文稿》送日本展出一事,之所以引起国内情绪不满,其原因之一便是民众担心由于文物珍贵但脆弱,运输过程费时费力,极有可能造成文物受损。而这套系统的出现,便可以帮助相关人员在文物保存与运输工作中提升整体工作效率,降低文物损害风险。

四、利用人工智能技术给文物“治病”

除了人为因素,时间或许是文化古迹最大的敌人,对于如何抵抗风化、风蚀、雨蚀、甚至空气中的水分的影响,保护敦煌壁画的行动为其他文化遗产提供了参考价值。

天津大学文化遗产保护与传承信息技术研究中心科研团队,历时10年,用计算机视觉,人工智能等现代化技术,致力于文化遗产的预防性保护,为珍贵文物撑起科技的“保护伞”。研究中心主任张加万带领科研团队与甘肃省敦煌研究院展开合作多年,亲眼见证并监测了敦煌壁画在数年时间内产生的变化。 “以前我们主要依赖实验室模拟研究外界因素对壁画的危害,然而很难真正模拟出错综复杂的真实环境。” 研究中心孙济洲教授说,任何一种“文物病”出现的背后往往有许多复杂因素,而此前由于缺乏检测手段和数据,一直找不到文物本体与风险源之间的关联性。

团队选取了11个洞窟、47个监测点,开始持续性壁画和彩塑文物本体年度监测,运用相机精确重定位系统,重点对于此类文物易出现的4种典型病害,包括疱疹、酥碱、起甲、裂隙,以及病害严重等级、洞窟南北和层级分布以及开放状态等因素,通过微变监测技术对本体产生的微小变化进行准确感知与测量。同时借助图像分析、机器学习与摄影测量学等相关技术,对本体中的4类病害进行了多尺度量化分析。经过对敦煌莫高窟2014年至2018年部分壁画监测和分析后,团队首次发现了一年周期内的0.1毫米级壁画本体细微变化。

“通过比对前后变化,才知道壁画是怎么‘生病’的,才知道未来要怎么去预防。” 研究中心冯伟教授说,这套“文物预防性保护技术”正是科研人员对抗自然、挑战时间,保护人类文明的一件法宝。目前,该技术已经在敦煌莫高窟、颐和园、故宫、拉卜楞寺等多个遗产地展开应用。

五、利用AI、3D打印、VR/AR复原遗迹

在巴黎圣母院大火一事中,我们提过此前人们已为巴黎圣母院保存了大量数据,基于此以及此前所留存的图片、影像资料,利用AI、3D打印等技术,复原工作难度将大大降低。

在故宫,单霁翔曾经用“AI重启紫禁城”来表达科技对建筑及文物的复原和保护意义。数据统计显示,故宫内共有1200栋古建筑,故宫博物院曾通过数字扫描等手段可以完美的展现建筑的整体构造和具体细节。而文物保护及复原方面,故宫则成立了一个“智能医院”,配备了3D打印、物理冷热性能等设备,为文物“做CT”,并与原有修复技术进行叠加,效率瞬时提升。

而在较大工程的建筑物复原方面,师从梁思成的中国著名古建学家、清华大学建筑系教授郭黛姮,从2009年开始带领80多位研究人员开始了圆明园的数字修复工程,借助数字技术,重新“恢复”圆明园的原貌,目前精准数字复原景区达全园总量的60%。 这十几年里,他们完成了所有能够采集到详实信息的景区的数字化复原工作,其中包括:,80余位专业人员查阅了万余件历史档案,画了4000幅复原设计图纸,造了2000座数字建筑模型,分6段历史分期中的120组时空单元。团队研发成果的展现,是“虚拟现实”的圆明园移动导览系统和圆明园虚拟游园系统。这个导览系统是一个集合海量数据,集定位、导航、位置识别、音频讲解等于一体的圆明园移动导览产品和高清沉浸式体验产品。而团队研发的“增强现实”IPAD导览,将遗址现状与历史复原场景进行叠加的同屏对比,能够实现360度环视,获得了技术发明专利。

总之,科技技术在文化遗产保护中大有可为。除了以上应用领域,人工智能还能在文化遗产的传承、推广方面发挥重要作用。例如微软亚洲研究院与敦煌研究院合作开发了智能聊天机器人“敦煌小冰”,其入驻敦煌研究院微信公众号以来,俨然已经成为莫高窟“专家”,在谈笑间把敦煌的文化、历史、旅游、学术、服务等信息“定制式”地推送给用户,为利用互联网平台传播敦煌文化带来全新体验,受到不少年轻人喜爱。由于普通民众对敦煌这样的文化遗产宝库了解并不多,智能聊天机器人具备自然语言理解能力,能在最短时间内把所需信息提供给用户,有效弥补了单向沟通的不足,提高了传播效率。

以上,我们探讨了利用科技来保护和展示文化遗产的现实可能性,不过,国内在保护古建筑文化遗产这方面,目前还无法广泛推广,这主要受到三点因素的限制:

其一,古建筑的数字化保护及展示要求对该建筑或遗址进行科学、专业的研究,科学地复原或再现研究对象的原貌,这一部分应由专业的研究团队作长时间的前期准备;

其二,数字化的保护手段也受到虚拟现实技术发展水平的制约,其中涉及专业的数字媒体方面的技术支持,需要有专业的人员配置;

其三,当完成复原研究并掌握数字技术时,还需要进行二者之间的专业协调,如VR数字技术中设备对复原模型的面或线的数量的限制等。只有复原真实的建筑原貌,数字化保护才会有真正的现实意义,两个专业之间应该保证无缝对接。

不过,尽管困难重重,对于数字化保护文化遗迹这一领域,相信技术的瓶颈和人才有限的制约将得到解决,毕竟没有人愿意面对千年文物因今人的疏忽而灰飞烟灭。巴黎圣母院火灾是一场人类文明的浩劫,浩劫之后,文明仍需流传,我们能做的还有很多。

对文化遗产最好的保护就是铭记与传承,趁来得及,多去看看还没看的和还没看够的,去了解和感受更多美好吧。![]()

1007

1007

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?