范蠡、范仲淹,顾嘉蘅和张仲景这四个古人,分别是苏州市南阳市的名片,他们身上体现出的那种古代儒家治国平天下的家国情怀,使其生活过的城市熠熠生辉,无限风光。

(范蠡雕塑)

出差河南南阳,发现苏州和南阳,从地理位置来讲,两地相距近千公里,在史书的记载中,一个号称座落在中原腹地,一个则最早被称之为不入流的“荆蛮之地”,这两个用俗话说八竿子也打不着城市,居然存在着天然的人文渊源。

这不单单是说历史悠久,这两个城市中的南阳,在战国时代被称为“宛”,同时期的苏州被称为“姑苏”;也不是说系出同门,两座城市在1986年同被立为国务院首批公布的全国历史文化名城之列,而是说这两个城市至少各有两位古人,巧合的是其中还有两个人都姓范,不但深刻地影响着对方的城市,还共同深刻地影响着中国和海外的华人世界。

(范蠡和西施)

(一)范蠡是河南南阳人

先说两个姓范中的范蠡(lǐ)。说来也是好生惭愧,虽然生在苏州,此后也始终长于斯成于斯,好歹也算土著一个。若不是此次在南阳游览知府衙门后,又顺便参观旁边的据说是全国最大的府财神庙时,看到那个介绍供奉的财神是范蠡,还真不知道那个助越王勾践卧薪尝胆兴越灭吴的范蠡,竟然是南阳人。

查《越绝书·越绝卷第六》载:“范蠡其始居楚也,生于宛橐,或伍户之虚”,引文内所指的“宛”即今之南阳。由此可知,范蠡系南阳人应当是不错的。维基百科说得更精准,说范蠡是春秋楚国宛地三户邑(今河南南阳淅川县大石桥乡至寺湾镇间)人。

此公很有意思,既是一个明白人又是一个聪明人。功成名就之后,据说是携西施同泛五湖而去,广为流传的一句是“西施亡吴国后,复归范蠡,同泛五湖而去”,文中的五湖就是今天的太湖。真是欣欣然、飘飘然、翩翩然,挥一挥手,只带走心爱的美人。虽然今传的《越绝书》却并无这段记载,在其越绝卷第十四只是说“范蠡恐惧,逃于五湖”,仅此八个字而己,把范蠡描写的是如此狼狈不堪,虽然有损于范大夫形象,但这不影响“范蠡西施相携扶,扁舟同泛归五湖”的爱情传奇。

(年画:范蠡和西施)

这个范蠡据说还是看相的专家,其辅佐越王勾践成功后,之所以决计和他分手,根据就是越王长相是长颈鸟嘴。《史记·越王勾践世家》有文记载道“越王为人长颈鸟喙,可与共患难,不可与共乐,子何不去”,故相书有口诀云口象鸟嘴最难交。

苏州的历史中缺不了吴越春秋,自然也少不了吴王夫差、少不了美人西施,少不了越王勾践,更少不了越国大夫范蠡。苏州人是重感情的,至今仍有纪念范蠡的地名,一为蠡口,是其偕西施隐迹于此,后由此入五湖出发处,二为蠡墅,因其曾隐居在此,并在此写就世界上第一部养鱼著作《养鱼经》而得名。

苏州沿太湖一带,有多个地名中含有蠡字,如吴江区震泽镇的蠡泽村,相城区的蠡口和吴中区的蠡墅。其中值得玩味的是后两个地方,这两个范蠡的藏身地,却分别位于姑苏城外的一南一北,大有叫人产生摸不着南北之叹,真是典型的狡兔三窟。无怪乎班固在《汉书·古今人表》中,将范蠡列为九等人的第三等——智人。所谓智人,有谋略有智慧之人之谓也,进则谋以为国,退则智以保身,从而避免了鸟尽弓藏,兔死狗烹的悲惨下场。

(范蠡雕塑)

范蠡又自号陶朱公,因为经商有道,家财“三聚三散”,故在民间被尊为“财神”。据说世界上唯有中国、主要是在汉民族中有供奉财神之习俗,流风所及,以至于有华人的地方就有财神庙,有财神庙就有财神菩萨,这也算是中国的非物质文化遗产吧。

我们的老祖宗很是务实,认为不但要创造财富,而且还要保护财富,因此对财神又作了进一步的细分,将其分为文财神和武财神,其中文主得财富,武主护财富。所以在南阳的府财神庙里,虽然又叫“范蠡祠”,但也不能免俗,除了供奉文财神范蠡、比干外,还供奉了武财神关羽、赵公明。可以这么说,渊源于范蠡为代表的财神,深深地影响着中华民族。

说到南阳,人们总是会想起诸葛亮,这也难怪,其《出师表》中一句“臣本布衣,躬耕于南阳”,实在是影响太大了。还有“文革”后期的中学语文课本中,收有一篇毛泽东的《中原我军占领南阳》的课文,也影响了一代人。

(二)在南阳历史上有一个叫顾嘉蘅的苏州人

顾嘉蘅号湘波,亦称相波,江苏苏州昆山人。清道光朝庚子科(1840年)二甲第五名进士。其有与宜都学者杨守敬等共同编写的《荆州府志》行于世。

这个顾嘉蘅,很奇怪,在其家乡苏州,甚至是在其祖居地昆山,却是声名不彰。在苏州包括在昆山本地的历朝历代名人录里地方志中,最典型的譬如沧浪亭里人物止于清代的《五百名贤祠》,其中不见其事迹有传,现代出版的苏州历史名人录之类的书里也不见经传。

但这个出生于清朝嘉庆末年年间的昆山人氏,但在南阳的历史上却名头响亮,好生了得。官是做得风生水起,事是做得深得民望。其在有清道光、咸丰、同治三朝,先后五次出任南阳知府,前后为官历时将近20年。最终不但成就为南阳历史上非常著名的一个知府,还在中国官制史上,开创了一人一地屡为一职的任职之最。

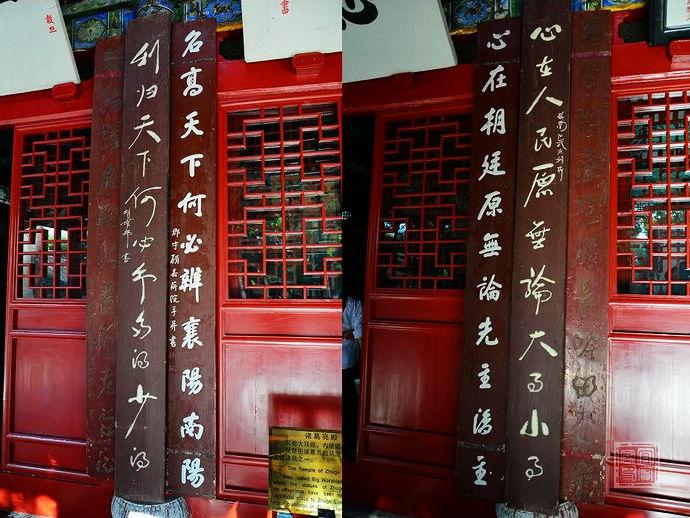

(南阳武侯祠的这两副对联,是顾嘉蘅和胡耀邦书写的)

还是这个顾嘉蘅,不但官做得好,其治下的南阳物阜民安,尤其是击溃捻军保境安民的政绩,还受到咸丰皇帝的嘉奖。而且文也写得好、字也写得好,特别是对联写得更好,是当时名动华夏的对联大家,民间流传着不少跟他有关的对联故事。

在清代著名的文言小说集,由黄轩祖著撰 的《游梁琐记·顾嘉蘅》中,称其“自幼狂放不羁,豪于饮”,又称其“性机敏,下笔如神,有名士风”。据说,其在少年京师及第时,狂喜之下口占一联:“五百年来新甲第,三千里外旧家风”,其洋洋自得之态,其春秋笔法之意,暴露无遗。虽被其寄籍的湖北宜昌郡人“恨之”,并因此招惹是非,但该对联还是风靡一时。

(顾嘉蘅和其夫人画像)

顾嘉蘅一生中最为出名的,也最为世人称道的对联,是书写于南阳卧龙岗上武侯祠大殿内抱柱的楷书对联,其联曰:“心在朝廷,原无论先主后主;名高天下,何必辨襄阳南阳”。由于联语深得中庸之道,熟谙和谐之髓,在称赞诸葛亮忠君报国功名盖世的同时,又抹平了河南和湖北对诸葛亮躬耕地之争。故能在所有纪念诸葛亮浩如烟海的诗词文章中,能另辟蹊径别开生面的胜出。以至于1958年9月28日,时任中共中央委员、中国共青团中央第一书记的胡耀邦同志,兴致勃勃地来到卧龙岗参观,当其在武侯祠大殿停留时,见到此联竟是十分喜爱,情不自禁之下,竟也口占一联曰:“心在人民,原无论大事小事,利归天下,何必争多得少得”。

真是文如其人啊!同为官场中人,心有灵犀惺惺相惜,顾嘉蘅联洒脱中不失圆滑,胡耀邦联率性里寓意质朴,虽是仿作倒也相映成趣。

(范仲淹)

(三)苏州人范仲淹在南阳任邓州知州

苏州注定是和南阳有缘的,早在顾嘉蘅1847年即清朝道光二十七年,第一次为南阳知府之前的1045年即宋朝庆历五年,其苏州老乡吴县人氏范仲淹,因主持的“庆历新政”失败,“乃自请守邓”,该年遂为邓州知州。古之邓州即今之邓州市,这是一个县级市,其地在现南阳市境内。

邓州有一个当年范仲淹知守时创建的花洲书院,范仲淹就是在此应滕子京之嘱,面对其送上的《洞庭秋晩图》,以看图作文的方式,挥笔写下《岳阳楼记》。其中一句“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”,更是立意高远思想深刻。

只是这神来的点睛之笔,不知是范文正公灵光一现,妙手偶然得之,还是其在长期的有所惑、有所思、有所感、有所觉之下的顿悟。

(范仲淹)

想到范公此前一直参与“庆历新政”,既要为新政的成功殚精竭虑,又要为防范政敌攻讦处心积虑,客观上导致其在被称为雕虫小技的文章之事上不能分心。在此不妄揣测,范公只有在退居江湖身处逆境时,才能沉下气来、静下心来,也才能三省吾身、自我反思,于是邓州成了他的心灵驿站,于是借滕子京之命题,发挥他“不以物喜,不以己悲”的忧患意识。

因此,应当感谢邓州,没有此地那有此文,没有此文那有此叹。邓州,也只有邓州,虽然在这邓邓浑浑之地,范文正公却是异常明白和异常清醒,终于有机会一吐块垒,直抒胸臆。

范仲淹除了有“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的名句,还有“不为良相,即为良医”的名言。其所指良医,其实是有感于南阳名医张仲景。

(范仲淹)

(四)汉代南阳张仲景与清代名医苏州人叶天士的隔世交集

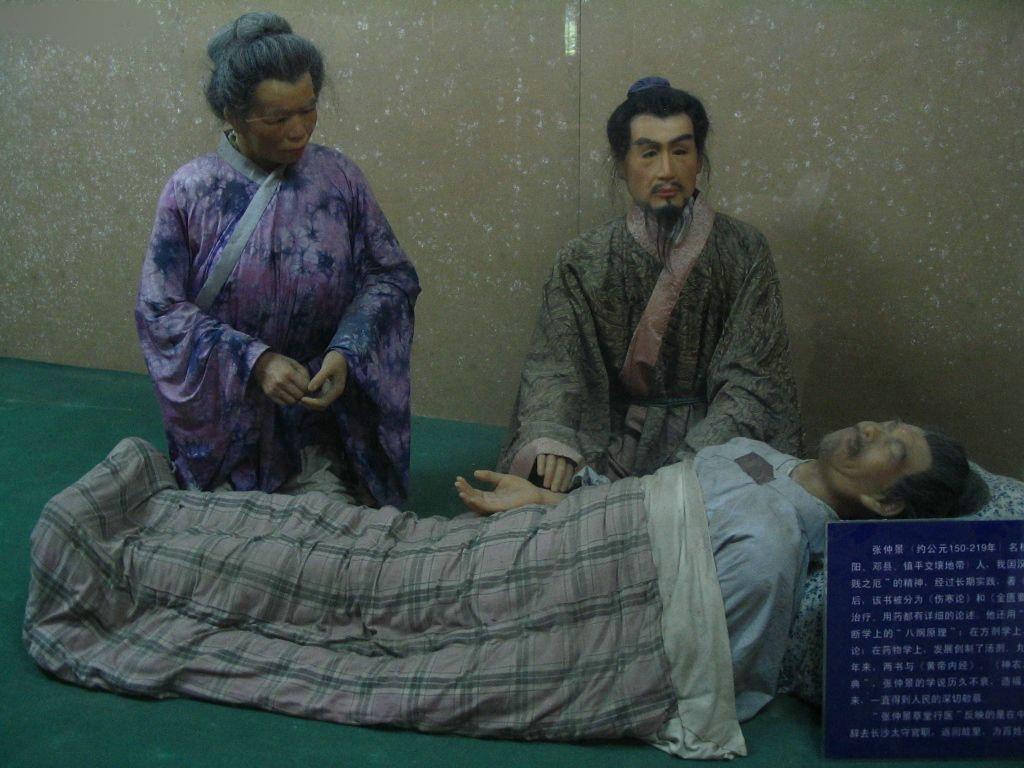

继范蠡之后,南阳又出了一个名叫张仲景的人物,该人同样的深刻影响了一个名叫叶天士的苏州人。这个张仲景好生了得,在 汉朝汉灵帝时,因被举为南阳郡的孝廉,并因之出任长沙太守。这人每天在衙门的大堂上办完公事后,继续坐在大堂上为有病的百姓免费看病。后人为了纪念张仲景,就把坐在药铺里给人看病的大夫尊称为“坐堂医生” ,而把游走江湖的大夫则称之为“走方郎中”。爱屋及乌,那些卖药的药铺也冠之以“堂”为字号,例如北京的“同仁堂”,我们苏州的“沐泰山堂”、“王鸿翥堂” 即是。

张仲景所著的《伤寒杂病论》一书,是中医史上第一部理、法、方、药具备的经典,一直是学习中医必读的著作,被后世称为“方书之祖”,其人也被后世医学者尊奉为“医圣”。他所确立“辨证论治”的原则,一直是中医的理论精髓和不二法门,并在其医道基础上,形成了中医中的“伤寒学派”。

(张仲景)

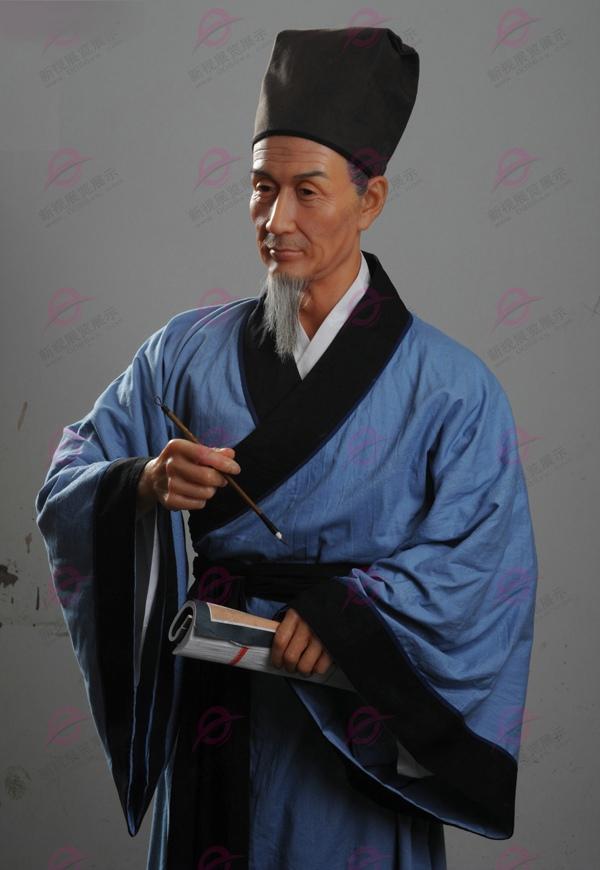

叶天士名桂,号香岩,别号南阳先生,清代名医,四大温病学家之一,且是吴门医派典型的代表人物。苏州城西的西叶家弄,据说就是因叶天士居住于此而得名。

值得注意的是叶天士的别号。因为别号不同于姓名,要受姓氏、辈分的限制,而是由使用者本人所起的,往往以住地和志趣等为自己取号。从其自号“南阳先生”中,不难看出其在仰慕先进南阳张仲景先生的同时,心中不免以今日“医圣”自许,有“仲景再世”自诩。就其取得的中医学成就而言,他其实是有这个资格的,一部《温热论》足以确立了叶天士在温病学派的学术地位

为什么这么说呢?张仲景的经方毕竟是产生于、也适用于中原地区,这就如同《晏子春秋·杂下之十》:“婴闻之:橘生淮南则为橘,生于淮北则为枳,叶徒相似,其实味不同。所以然者何?水土异也”所说的一样,“伤寒学派”也是“水土异也”,自有其地域性的限制。

(叶天士蜡像)

由于以苏州为中心的吴中地区,地处江南气候多潮湿,是瘟疫、温病的屡发高发地区,而一味地用治伤寒的治疗原则来治疗瘟疫、温病,则往往疗效不佳。因此“伤寒学派”在吴地就有修正的必要,叶天士的适时出现就使这种修正成为可能,温病学派则是这种修正的具体成果,吴门医派的形成终于使这种修正成为现实。

范蠡、范仲淹,顾嘉蘅和张仲景这四个古人,分别是苏州市南阳市的名片,他们身上体现出的那种古代儒家治国平天下的家国情怀,使其生活过的城市熠熠生辉,无限风光。

【作者简介】项苏农,苏州市人,现在苏州从事律师工作。工作之余爱看闲书,出差之机常逛街市,间或有所感,书诗文自娱。

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?