1.背景

扫描电镜的构造主要包括电子光学系统、信号收集处理系统以及成像系统。

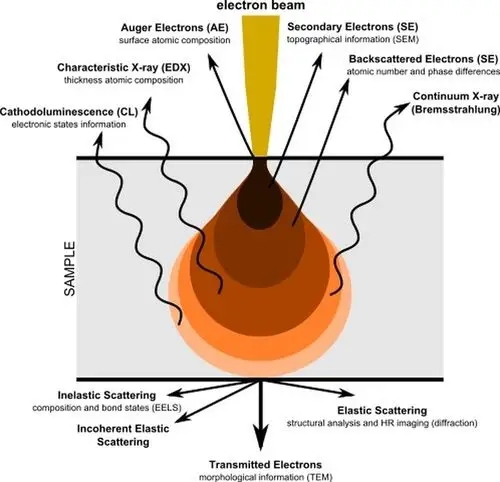

扫描电子显微镜的原理在于,当聚焦的电子束与样品发生相互作用时,会产生多种信号,从而呈现出各种图像信息。具体:当高能电子束扫描样品时,会激发出多种相互作用,如二次电子、背散射电子等。

这些激发出的电子携带了样品表面的详细信息,经过收集、处理并转化为光信号后,最终在屏幕上呈现出样品的微观形貌。这一过程使得扫描电镜能够实现对样品表面细节的高分辨率观察。

其中电子与样品表面这种相互作用区的线性体积受到多个因素的影响,包括原子序数、电子束能量以及电子束与样品的角度关系。

具体来说,随着原子序数的增加,相互作用区会逐渐减小;

而电子束能量增加时,相互作用区则会相应扩大。

此外,当电子束与样品的倾斜角增大时,相互作用区也会有所缩小。

同时,样品的成分和加速电压也会对相互作用区产生影响。

通常,相互作用区的体积比束斑大,而每种信号从固体发出的空间范围,都是决定扫描图像空间分辨能力的重要因素。

当电子束与样品发生相互作用时,会产生一个特定的相互作用区,其形态类似于梨形,因此被称为梨形区。这个区域的体积大小对于扫描电子显微镜的成像质量至关重要。

2.分析梨形区

在电子扫描镜(SEM)中,电子束与样品相互作用形成的梨形区内,产生很多种信号,如下:

其中:

①表面信号(Auger俄歇电子、二次电子)产生于最浅层(纳米级),深度可忽略为接近0 mm。

②背散射电子和X射线(特征、连续)产生于微米至亚毫米级深度,反映样品内部信息。

③二次荧光可能远离原始作用区(毫米级),需结合样品结构分析。

下面给出不同信号的产生位置及深度 (以毫米为单位)的典型范围估计,

实际深度受电子束能量、样品材料密度及原子序数影响。

-1.俄歇电子(Auger Electrons)

位置:样品最表层

深度:约0.000001–0.000002 mm(1–2 nm)

俄歇电子因能量极低,仅能从表面极浅区域逸出。

-2.二次电子(Secondary Electrons, SE)

位置:表面附近

深度:约0.000001–0.00001 mm(1–10 nm)

由入射电子与表面原子弱相互作用产生,逸出深度极浅。

-3.背散射电子(Backscattered Electrons, BSE)

位置:梨形区较深区域

深度:约0.001–0.01 mm(1–10 μm)

高能入射电子经多次散射后逸出,反映样品原子序数差异。

-4.特征X射线(Characteristic X-rays)

位置:梨形区中深层

深度:约0.01–0.1 mm(10–100 μm)

由原子内壳层跃迁产生,穿透能力较强,可来自较深区域。

-5.连续谱X射线(Bremsstrahlung X-rays)

位置:整个梨形区

深度:约0.01–0.2 mm(10–200 μm)

电子在原子核库仑场中减速产生,覆盖较广的深度范围。

-6.二次荧光(Secondary Fluorescence)

位置:梨形区外围或远离电子束作用点

深度/距离:约1–5 mm

由初级X射线激发其他区域的原子产生,可能出现在毫米级距离(取决于样品厚度和X射线能量)。

典型图如下:

3513

3513

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?