终于有机会吧假期学习的经济学系列课程笔记上传到CSDN上来了,上传之前其实思考了很久,追随CSDN的记录,可以发现我的行业已经有了明显转换,并且平时自学的内容也不再局限于计算机或者产品经理行业,而是拓宽视野去了解一些更深层次的只是,比如说经济学和心理学,虽然我的博客内容从一开始的程序相关到大学课程到研究生方向和论文方向到现在的产品只是记录和分享已经走过了4个春秋,但最终还是决定继续在这里记录我的成长,分享给大家更多的不止是计算机行业的知识,只有读的书越多,接触的行业约逛,对不同领域的思考越多,才会有更加广阔的视野,也会有更多思考事物的角度,也会有更多新奇的想法!如果感兴趣就一起看吧!

课程:https://www.bilibili.com/video/BV1xJ411z7Ln?p=4

目录

第一章 课程综述

1.1 行为经济学简介

研究人的行为到底在什么方面有非理性的成分。

- 损失厌恶:你买了一只股票,它忽然跌了,你明明知道它可能会继续跌,但是就是忍不住割肉。

- 时间偏好:你很努力的工作,希望攒很多的钱,可是你一上网就忍不住去剁手,计划和执行的不一致性,时间偏好的不一致性

- 社会性偏好:你的亲人生病了,你可能到医院里特别想要给医生一个红包,或者找到认识的医生才能够放心地让他去给你的亲人做手术。

- 概率判断偏误:各种媒体来宣传或者报道,你扶了老人就会被讹诈,你听这个报道就会觉得世风日下,之后所有的老人都不应该扶了。

1.2 理性与非理性行为

1)理性人假设:人的决策必须是内在一致的。

- 完备性:人要能够对选择排序。A和B两样东西,有A比B好,B比A好,A、B无差异。

- 传递性:人的选择是内在一致的,不能朝三暮四。有三件东西,A比B好,B比C好,则A比C好。

2)非理性行为

第二章 参照点

2.1 参照点和损失厌恶

损失厌恶:一单位的损失对人们的伤害往往甚于一单位的得到给人们制造的喜悦。

人们对于事物的判断,可能不仅仅是基于绝对值,而是建立在比较的基础上。(比如:如果你刚毕业拿到的月薪是5000块钱,你可能会非常开心,因为你的参照点是3000;也许你的月薪还是5000块钱,但是你现在非常不开心,因为这时你的参照点是10000,你自视甚高能够拿到10000,或者你的好朋友已经拿到10000。对你来说就是一个损失。)

前景理论:人会把自己的结果和某个参照点对比,那么会产生损失和得到。人们害怕损失甚于喜欢得到——损失厌恶。参照点会极大的影响你对事物的感知以及你的决策。

2.2 损失厌恶的影响

1. 产生过度风险厌恶

股权溢价:股市回报和无风险资产回报之差,也可以认为是银行利率之间的差为正。

股权溢价之谜:1889-1978年美国股市平均历史收益率为6.98%,无风险历史收益率为0.90%。股权溢价=6.18%。股市风险程度和合理的个人风险厌恶程度无法解释该现象。(损失厌恶产生过度的风险厌恶。)

决策视野和风险态度

随着决策视野在逐渐的扩大,对风险的感知或者风险厌恶程度会逐渐的降低,接受的股权溢价会越来越小。(对于长时间决策视野的人更愿意去购买股票,因为他们所感觉到的风险是有限的。)

参照点的位置和风险态度

当下状态离参照点的位置对风险态度有很大的影响。

- 离参照点近:极度风险厌恶

- 在参考点下面很多:风险厌恶程度降低(平损效应)

- 在参考点上面很多:风险厌恶程度降低(庄家资金效应)

2. 禀赋效应和处置效应(不愿意在有损失的时候交易)

- 禀赋效应:卖家需要更多的价格才能卖,买家只愿意付更少的价格。 (损失厌恶:有咖啡杯的人卖出咖啡杯是损失(参照点为拥有咖啡杯),没有咖啡杯的人买咖啡杯是得到。)

![]()

一单位损失和一单位得到的效用的绝对值的比例——损失厌恶系数。(在2左右)

有经验的交易者禀赋效应会减弱。

禀赋效应与参照点有关。(若参照点是卖出东西,而把东西真的卖出去的时候,就不会感受到损失。)

- 处置效应:指在资产卖出决策中所产生的由于损失而不愿意交易的现象。

处置效应:股票买卖。股市投资者更倾向于卖出赚的股票而持有赔的股票(赚和赔相对于购买价格)。

损失厌恶系数在值上大约接近于2。在实验室和股市交易中都验证了这一点。

3. 目标行为

在不涉及任何风险的决策环境中,人们往往喜欢设定目标作为参照点,而因为损失厌恶的存在使得人们有更多驱动力达到自己的参照点。

- 你今天的每小时工资翻倍,你会工作更长的时间还是更短时间?

替代效应:你会工作更长时间,因为你会用明天低工资的闲暇来替代今天高工资的闲暇。

收入效应:你会工作更短时间,因为如果工资上升了,你的财富上升了。你会觉得我已经很富有了,为什么要工作那么长时间。

新古典经济学认为:当小时工资临时性增长时,理性人的做法是工作更长时间。因为收入效应非常弱,替代效应占主要地位。

- 出租车司机劳动供给:当天工资越高,出租车司机工作更短时间。(工资与工作时间负向关系。)

司机们具有收入目标作为参照点。(每天设定800美元的收入目标)

当天活特别多,很快达到目标,就回家了。若当天活特别少时,就一直努力工作直到达到800美元(有损失厌恶的倾向)。

这种工作模式使他们损失了很多收入。(选择在工资高的时候少工作,而工资低的时候多工作。)

一个非常有经验的司机,这种目标行为随着经验的增长逐步的在降低。

- 工资机制设计与劳动供给:参照点可以被影响以产生更大的生产效率。

目标要设定的非常合理。

第三章、跨期决策不一致性

3.1 当下享乐偏好(present bias)

未来的消费给自己带来的效用水平要低于现在的消费。(时间偏好)

时间偏好会影响人一生的福利。例如如果你是一个非常有耐心的人,说明你对未来的折现相对来说较少的话,那么你会更多的储蓄在今天,去投资,获得未来更多的财务上的自由。同样,你也会在今天付出更多的努力和成本去学习一项技能,以期获得未来更多的成功。(延迟满足)

时间偏好所涉及的决策很广:

两个有趣的问题:

3.2 自我控制问题

- 非平滑性消费

新古典经济学认为,理性人的消费模式是A,我们称之为平滑消费。(消费的边际效用递减,消费得越多,额外的效用越少。)

人一生中的消费也应该是这样,在年轻的时候借钱来消费,中年时候还年轻时候的钱以及为老年做储蓄,老年时候用中年储蓄下来的钱进行消费。

有当下享乐偏误的人,消费模式是B。首先,它让你存不下钱,影响了未来资产增长或者是养老;其次,它让你消费的总效用受到了损失;最后,它可能让你产生健康问题(大吃大喝)。

这种时间偏好和消费递减倾向有很明显的关系:越耐心的人消费递减倾向越弱。

- 计划与实施不一致在健康领域的应用

在计划购买月票和年票的那个点,你是不需要付出任何的健身的成本的,所以你很有信心的认为未来可以去健身。可是当你实际要去决定要去健身的时候,你觉得今天特别的累,你不想去健身。当下享乐偏误使你过多的高估了或者赋予了过多的权重在当下的成本。

同样你如果是购买月票的人,你甚至连去健身房停止续约都懒得去,因为你走到健身房还有额外的成本。所以月票的成本最高。

他们知道自己有自控问题,希望用购买年票和月票,对这种金钱的沉没成本,去激励自己进一步的去健身。可是他们低估了自己的自控问题,虽然他们去健身了,但是也付出了额外的金钱成本。

3.3 自我限制需求

- 内在机制

比如出租车司机会为自己的收入设定一个目标的行为,他通过设置目标这个行为,能够使我们在很懒的情况下,也通过损失厌恶这种机制,强迫我去挣到更多的钱。虽然设立了一个目标的行为对我来说可能让我损失了一点点钱,但是如果不设置这个目标,由于自控问题可能受损失更多的钱。

心理账户理论。每个人把自己的收入分为现金账户、资产账户、未来账户。现金账户的钱是用来消费的,资产账户的钱是用来投资的。这样的一种自我限制方式,显然是缺乏灵活性的,因为每一分钱他认为是不一样的。但是它可能是用于帮助自己能够实现自我控制。因为如果我把我现金账户的钱消费完了以后,我就会告诉自己,你不能去碰资产账户的钱。

- 外在机制

比如用APP计算你走了多少步路,通过社会比较来刺激你去健身,通过找一个私人健身教练催你去健身。

四、社会性偏好

4.1 利他与公平

新古典经济学认为人是自私的,只在乎自己的利益。

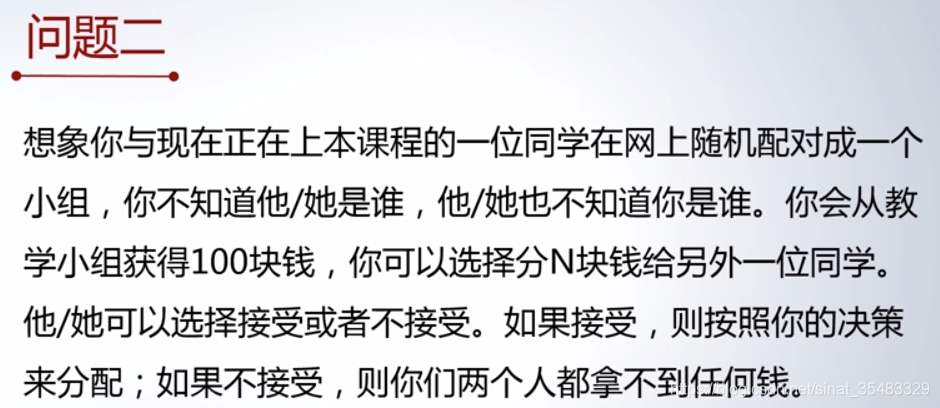

行为经济学会发现在一次性的交往中(本章所谈的都是在一次性的交往中,你不知道他是谁,他也不知道你是谁,以后你们也不会与其再交往。),那么在这种情况下,如果你还在乎他,去帮助他的话,这就是纯粹的一种社会性偏好。

在这种非常干净的实验室环境中,你不知道对方是谁的情况下, 大部分人显示出了一定的利他倾向。

行为经济学中著名的“独裁者游戏”--->用来衡量人的利他主义程度。

利他主义倾向在实际中一般和人们的捐款行为联系在一起。

行为经济学中著名的“最后通牒游戏”----->用来衡量人对不公平的厌恶程度,即人为了追求公平愿意牺牲多少自己的利益。

市场化程度越高的社会,对不公平厌恶的程度越高。

- 现实的影响:

公共政策:个人所得税,医疗保险。

人们对价格公平与否是非常敏感的,如果你要涨价消费者会认为这个不公平,因此就不购买你的产品。

因为人们对不公平的损失的厌恶,会认为如果你工作了那么长时间,还给你低工资的话,这是一种不公平的。

4.2 信任和互惠

平均第一个分配者会分配五块钱给第二位接受者,而第二位接受者乘以三之后,他平均返回的钱大概是四块多钱。

平均来讲分配者们都是非常信任第二位接受者的,但是第二位接受者平均来讲辜负了分配者的信任,甚至没有把足够的五块钱还给他。

行为经济学中著名的“信任游戏”----->可以量化人们信任他人和被信任的程度,而且由于选择涉及到真实的收益,因而更加准确。

信任在实际中可能是随着社会距离而有所改变的。

信任与被信任:信任更多来自于追求回报的预期,而被信任程度则是对这种预期的回报。

信任游戏中分给对方的钱,可能同时包含利他成分,也同时包含所谓求回报的信任成分。

通过实验发现利他和信任是一半一半。

互惠机制确实有可能使你产生努力工作的倾向,但这种倾向可能是短暂的。(互惠行为随着时间的推移逐渐减弱。)

一点点的善意就可以激发这种互惠行为,而如果你付出太多的话,反而可能使你自己的成本上升,而使得整个互惠机制所带来的利润变小。

4.3 社会形象

社会形象:就是我希望在其他人心里留下好的印象。

人很多时候表现出来的善意和互惠行为,更多是出于社会形象的考虑。

我希望自己给对方留一个好印象,那如果是对方留的印象很差的话,我会受到一个效用的损失。我关心这种所谓的社会形象。

行为动机不一样的话,行为选择也是不一样的。

实验结果显示很大一部分人的捐款是源于这种社会压力,而不是真心实意的想对对方好。

表明有一部分人是真心实意想捐款,因此他捐的数额总是很大,而且他也会留在家里来回答你的募捐。但是有一部分人捐款的时候可能是出于社会压力的考虑,他就象征性的捐一点小数额,这部分人就会避开交互的情境。因此小额捐款的频率也随之下降。

社会压力不但取决于是否跟你有一个交互,而且取决于募捐的项目到底跟我有没有更大的相关性。

五、概率判断偏误

5.1 概率判断偏误

- 忽略先验概率

我们这种直觉性的决策,系统性的高估了他是坏人的概率。

现实生活中,我们看到媒体报道说,老人被扶了但是老人讹诈这个帮助他的人。那我们就会直觉地只根据这个个例,得出一个结论说那以后我扶老人都要小心,可能天下的老人都是坏人。这就犯了一个所谓的忽略先验概率的错误,因为你没有考虑老年群体中善良的老人有多少这个比例关系。

- 小数定理

统计学上有大数定理:样本均值在观测值足够多的时候趋向原变量的期望值。

小数定理偏误:在现实生活中很多人决策的时候,错误地以为只要在一个小样本中,也必须服从大数定理,也就是小样本的样本均值也必须是期望值。

大部分人看到这个问题,直观地会认为肯定是第一种更容易出现。这就犯了一个我们说的小数定理其中的赌徒谬误的错误。因为他错误的认为在很小的样本中,也就是五个观测值时,你的样本平均值应该要接近一半一半。而实际上这种想法在很大样本下才能出现。

赌徒谬误:我相信硬币的属性是不变的,我认为在小样本的情况下,应该一半一半地出现。因此我认为下一个就会和前面的不一样。

热手谬误:我认为当我观察到很多在小样本的情况下,所有的实现值都一样的时候,我会认为这个硬币可能有问题。

5.2 过度自信

概率判断包含对自己的判断。行为经济学家研究发现人们往往产生过度自信的倾向。

过度自信的三种表现形式:

- 过高估计自己的绝对成绩;

- 过高估计自己的成绩在和他人相比中的排序;

- 过高估计自己结论的准确度。

研究表明:男性比女性更容易产生过度自信。

5.3 投射偏误

投射偏误:人往往高估了未来的效用和当下效用的相似度。(人用自己现在的状态去预期未来的状态形成的这样一种偏误。)本质上就是说人们过度的应用现在的状态,去预估你未来可能发生的状态,而低估了你适应未来环境或者未来自己状态的一个改变

示例1:人们去问一个健康的人群说,如果你想象自己得了慢性病,你的幸福程度会是多少?1是幸福,0是不幸福。

已经得了慢性病的人可以有很好的去调整自己适应环境的能力。

示例2:结婚是一个非常长期的决策,可是很多时候为什么男方要非常精心的准备一个婚礼呢?

很多时候你准备一个完美的婚礼,让你女朋友在当下非常感动,她可能会产生这种投射偏误,认为她以后的生活也就是 同样的甜蜜。

虽然一周以后的状态和你现在饿不饿是没有关系的。可是人们会过度地用现在的状态去预测未来一周以后的状态。

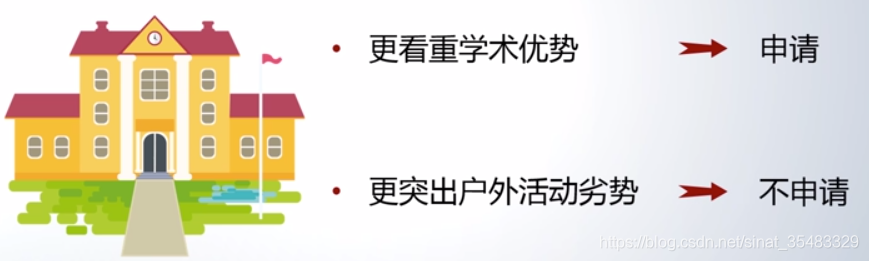

研究内容:开放日当天的天气和最后申请这所学校的人数的比例。

有投射偏误时。如果你去访问这所学校时是一个乌云密布的天,那你当下的状态就会觉得可能更适合去好好学习。如果你有投射偏误,你会觉得自己未来四年都会处于这样一个希望好好学习的状态。

如果你去参观时是一个阳光明媚的天气,那你满心想着我需要户外活动,你也会觉得未来四年你都是这样一个状态。那么你会觉得这所学校的体育活动是他的弱项。

研究表明:夏天敞篷车销售比例最高;冬天敞篷车销售比例最低。

在短短几天内我们看到了,一个长远的消费品的销售量和当下的状态是有极大的关系的。

第六章、行为政策

基于行为经济学的政策设计

-

商业政策

传统经济学认为,即便个体有决策偏误,市场会纠正甚至消除这种偏误。

- 经验会降低偏误,因而市场竞争会逐步使人变得更加理性。

- 非理性的人无法再市场中存活下去。

- 但是生活中很多重要的决策是没有办法有很多学习的机会的,比如买房卖房的决策,婚姻的决策。因此你的决策偏误可能不会被纠正,那么即便是你有学习的机会,当第一次你在做这个决策的时候,所犯下的决策偏误,对你的影响可能也是非常重大的。

- 虽然我们知道市场会使得所有的非理性行为的人有所损失,可是我们每个人每次的损失可能是有限的,这不会使我们达到一个倾家荡产没有办法生存在这个世界上的地步。更何况每个市场都会有源源不断新的人进来,那么对这些新的人的非理性行为,我们也是值得重视的。

- 即便是在股票市场上,现在有大量行为金融学的研究表明,理性投资者用来偏离或者纠正非理性投资者的这种行为的工具是有限的。因此很多时候股票的价格会长期系统性的偏离它的价值。

利用决策偏误来最大化企业利益的实例:

- 实例1:超市中看到很多东西的定价都是3块9毛9。这是利用了你的有限注意力,你只会注意到3,而不会注意到9毛9这样的一个现象。

- 实例2:商家会在一个默认选项上给你默认打钩,然后把字体调小,就希望在你没有注意到的情况下,授权他们做这样和那样的事情。

- 实例3:健身房让你签一个长期的月票或年票,但是他知道你不会去的这样的政策。

帮助大家消除决策偏误的实例:

- 实例1:银行里,信用卡还款的时候,会签署一个自动还款协议。这就是为了保证你如果忘记还以后,你可能会遭受到一些循环利率的损失。但是自动还款协议的签署可以使得你免受这部分损失。

- 实例2:发展中国家的小微银行,可能会提供自我限制性的储蓄产品来帮助你减轻自我控制的问题。

究竟什么样的因素决定了一个商家会利用你的决策偏误还是帮助你去消除决策偏误呢?

投资品:比如教育产品,健身房产品。

最优的策略是收取低价,因为当下你支付成本时候,你更在乎这个成本要比较低,因为你有当下享乐的偏误。但是长期的话,你会忘记去健身房或者控制不住自己。

休闲品:比如信用卡贷款的花费,P2P贷款。

最优的策略是收取高价,因为当下你会享受到利益,收高价你也愿意支付这个价格。

-

公共政策

哪些商家的销售策略曾经利用了你的行为偏误?

(损失厌恶)商家的优惠券、代金券,比如最近的淘宝双11,淘宝送你很多优惠券、很多商家打出全年最低价的口号,如果你不消费,就会让你有损失的感觉。

(互惠)很多商家会先送你一些小礼品,并说买不买没关系,人一般都有互惠的心理,拿了别人的礼品,就算这次不买,下次要买的时候,通常也会优先去送小礼品的这个商家。

某饮料的外包装。原来是"500ml",现在是450ml赠50ml",原价是两块五,现价是两块八毛五,而我,以及我的一些同学被"赠50毫升"所迷惑,增加了购买此种饮料的次数。

(损失厌恶)买二免一,第二件半价。有时候并不需要一次性购买太多相同产品,但是打折促销手段使得我们有一种贪小便宜的心态,反而花费过多。

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?