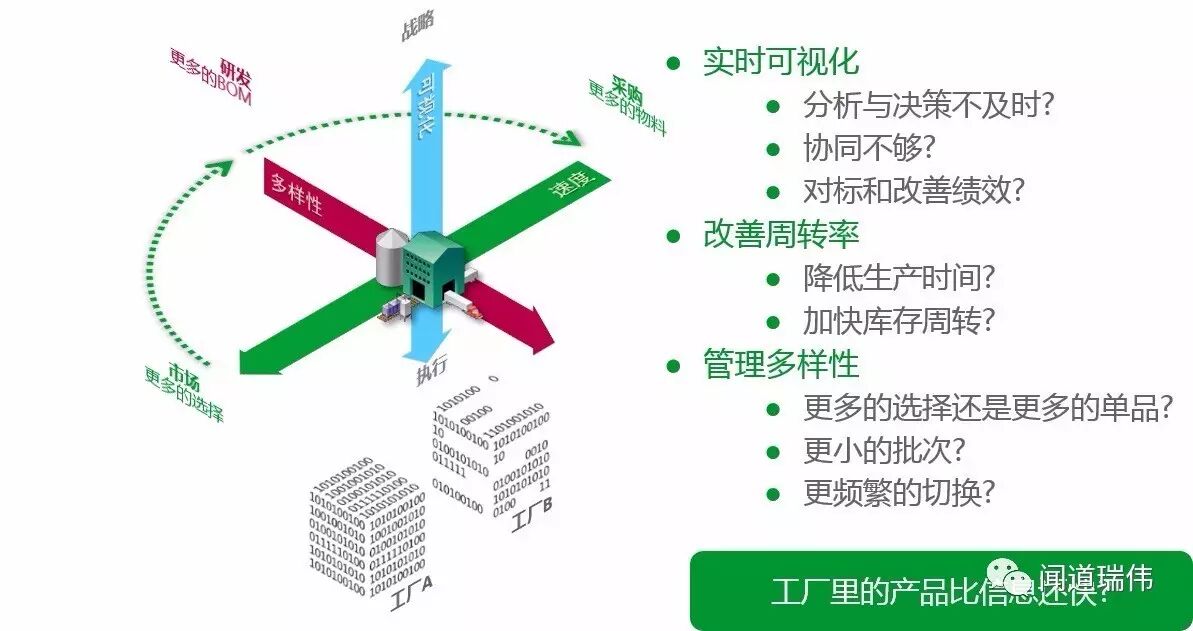

您的工厂是不是产品比信息跑得快?

——每当拜访客户的时候,我总爱问这个问题。

众所周知,很多工厂和企业,甚至各个部门都需要专职的统计分析人员,每天、每周、每月,甚至在领导想要报表的任何时刻,都在兢兢业业地进行数据统计、核对、分析、报送等工作。即便如此,很多领导拿到报表的时候,对报表也是“辩证着看”,因为,由于种种原因,他们只能无奈的接收“尽信书,不如无书”的古训:

有的数据不准确;

有的数据粒度不够细;

有的数据不能对应到同一个报告期;

有的存在近似计算;

有的数据已经过时;

更有甚者,利益相关者根据自己的意愿干扰数据,甚至造假。

退一万步讲,即便这些情况都能避免,报告放在领导面前的时候,产品可能早已入库,甚至都在物流部门发给客户的路上了。

这样的报告拿来决策,只能误导决策者,让他们“在错误的道路上,越滚越远”。

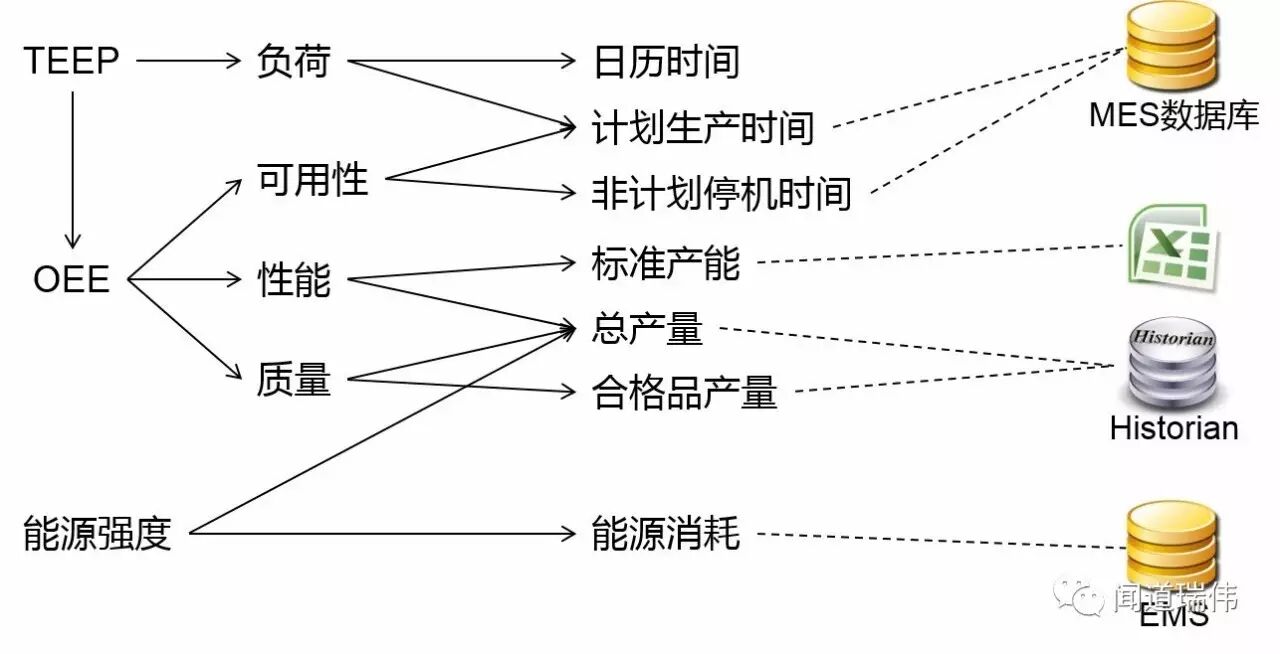

上图不太复杂,是个TEEP和能效分析案例。但这足以说明人工统计分析的面临的复杂局面:报告期、计算公式、数据源、准确性和可靠性……。

那么如何改变这一现状呢?

答案就是, 建立完善的信息化和自动化手段,让业务流程自动化,统计分析自动化,绩效衡量体系化,决策支持智能化。

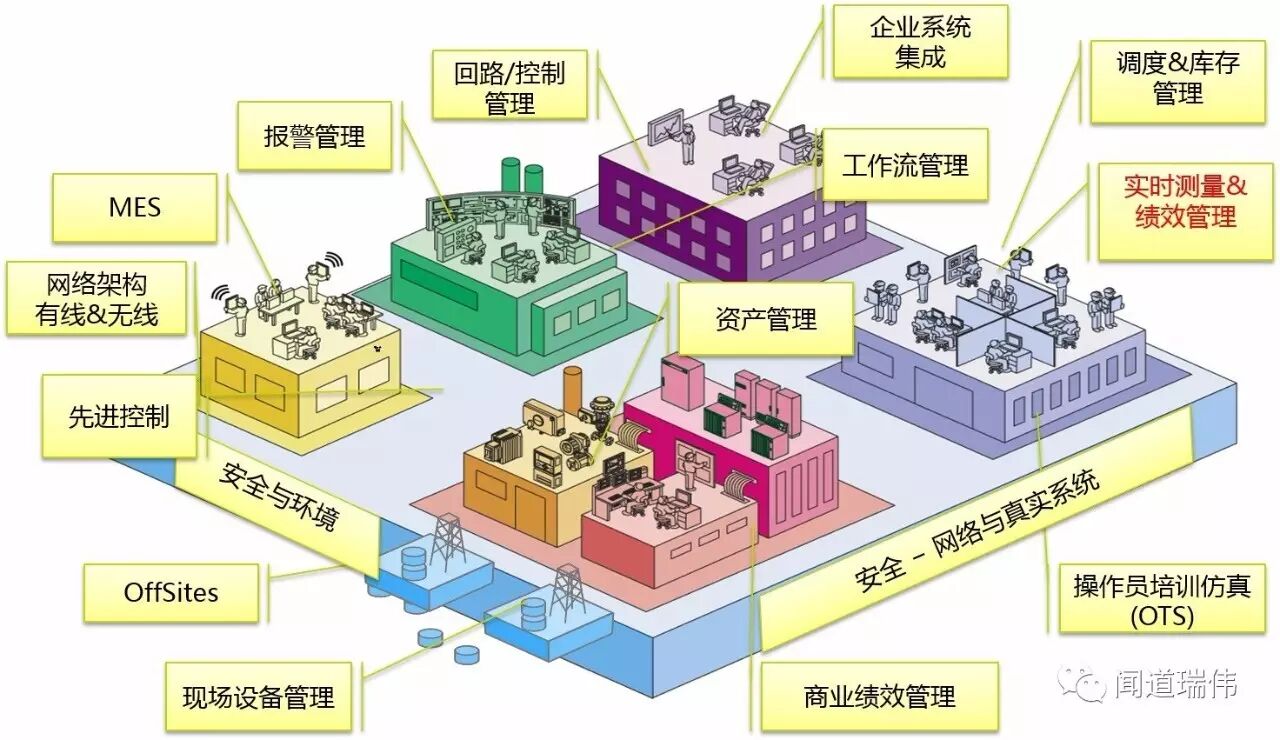

事实上,越来越多的企业花费大量的时间、人力、财力建设了越来越多的自动化和信息化系统。这些系统从自动控制、制造运营管理、物流与供应链管理、产品生命周期管理、客户管理、供应商管理、财务管理等各个领域支撑企业的业务流程,并帮助企业实现经营目标,改善运营水平,降本提质增效。

随着扑面而来的智能制造浪潮,企业信息化和自动化领域的供应商、集成商、学界,乃至政府都在不断地丰富其内涵和外延,并从不同的角度不断地审视这一市场,踊跃提出各自的见解和主张,一时间,仿佛出现了百花齐放、百家争鸣的繁荣景象。

从宏观政策、专家观点、市场趋势和舆论导向上看,毫无疑问,智能制造的趋势就是更多的自动化、更多的机器人、更多的信息化系统、更现代化的技术手段、更好的系统集成……但是,这在很大程度上是把手段当成了目的。

既然是智能制造,那么就应该从制造的主体——企业的角度思考问题。企业生产制造和业务经营的目的就是盈利。思考的重点应该是如何在制造层面上更好的盈利。

围绕盈利展开,我们可以看到效率、品质、绩效、决策、控制、细分、定位……等等一系列的词汇,

最低0.47元/天 解锁文章

最低0.47元/天 解锁文章

733

733

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?