1.什么是因特网

1.1因特网的构成:

连接在因特网上数以百万计的互连计算机设备:主机=端系统;运行网络应用程序

连接因特网上各种设备的通信链路:光纤、同轴电缆、无线电、人造卫星;传输速率=带宽

转发分组(数据块)的分组交换机:链路层交换机、路由器

向应用程序提供服务的基础设施;向应用程序通过编程接口。

2.网络边缘

位于互联网边缘与互联网相连的计算机和其他设备,如桌面计算机、移动计算机、服务器、其他智能终端设备

2.2网络结构深入研究:

网络边缘;接入网,物理媒体;网络核心。

2.3网络边缘的构成:

端系统(主机)

2.4网络应用的通信模型:

客户(使用服务者)/服务器模型(提供服务者);

对等模型:所有的主机同时承担服务器和客户机的双重身份。

2.5接入网的作用:

将网络边缘与网络核心连接起来,通常是将端系统连接到边缘路由器上;

边缘路由器:端系统到任何其它远程端系统的路径的第一台路由器

2.6接入的方式:

家庭接入:拨号/DSL/电缆/HFC/FTTH/卫星

企业:以太网/Wi-Fi

广域无线接入:3G/LTE

2.7接入网分类:

数字用户线(DSL):采用已有的电话线连接到中心局;

光纤同轴电缆混合网络(HFC):非对称,至多30Mbps下行传输速率,2Mbps上行传输速率;通过有线电视网络部署;带宽共享;

局域网接入-典型的企业网络:大学/公司的局域网(LAN)将端系统连接到边缘路由器;以太网;

无线接入:无线局域网/广域无线接入。

2.8物理媒体:

分为引导型媒体(信号沿着固体媒体传播)和非引导型媒体(信号自由传播)。

引导型媒体:双绞铜线(最便宜最常用);同轴电缆(双向传输,能作为共享媒体);光纤(在玻璃光纤传播光脉冲,每个脉冲一比特;高速运行;低误码率);

非引导型媒体:陆地无线电道/卫星无线电道(移动接入,易受干扰)。无线电都容易受传播环境影响。

3网络核心

由互联端系统的分组交换设备和通信链路构成的网状网络

如:分组交换路由器、链路层交换机、通信链路(光纤、铜缆、无线电、激光链路)

基本问题:数据是怎样通过网络传播的?

3.1第一代网络计算机——电路交换网络

数据交换过程:建立连接--交换数据--释放连接

电路交换的特性:数据交换前需要建立起一条从发端到收端的物理通路;在数据交换的全部时间内用户始终占用端到端的固定传输信道;交换双方可以实时进行数据交换而不会有任何延迟。

存在的问题:计算机之间的数据交换往往具有突发性和间歇性特征,而对于电路交换而言,用户支付的费用是按用户占用线路的时间来收费的;不够灵活,只要在通话双方建立的通路中的任何一点出了故障,就必须重新拨号建立新的连接,这对紧急和重要通信是十分不利的。

故得出结论:电路交换技术不适合于计算机之间的数据交换。

3.2第二代计算机网络——分组交换网络

分组交换的工作流程:

①在发送端,先把较长的报文划分成较短的,固定长度的数据段。

②每一个数据前面添加上首部构成分组。

③分组交换网以“分组”作为数据传输单元。

④依次把各分组发送到接收端。

⑤接收端收到分组后剥去首部还原成报文。

⑥最后,在接收端把收到的数据恢复成原来的报文。

分组首部的重要性:每一个分组首部都含有地址等控制信息;分组交换网中的结点交换机根据分组的首部中的地址信息,把分组转发到下一个节点交换机;用此种存储转发方式,最后分组就能到达最终目的地。

转发:路由器或交换机将接收到的数据分组转发出去(即移动到该设备的某个输出接口)

该知识点内涉及计算公式:通过由N条速率均为R的链路组成的路径(所以,在源和目的地之间有N-1台路由器),从源到目的地发送一个分组,端到端的时延是:d=NL/R.

3.3分组交换vs电路交换

在相同条件下,分组交换能够比电路交换支持更多的用户;

当用户数较少时,分组交换能够获得比电路交换更好的性能;

分组交换存在的问题:分组在各结点存储转发时因要排队总会造成一定的时延,当网络通信量较大时,这种时延可能会很大;各分组必须携带一定的控制信息,从而带来额外开销;整个分组交换网控制比较复杂。

结论:若要连续传送大量数据,且其传送时间远大于呼叫建立时间,则采用数据通信之前预先分配传输带宽的电路交换较为合适;分组交换不需要预先分配传输带宽,在传送突发数据时可以提高整个网络的信道利用率。

4.分组交换网络中的时延、丢包和吞吐量

数据丢失和产生时延的原因:分组到达输入链路的速率超出链路能力;分组队列,等待转发。

四种分组时延:节点处理时延(d nodal)、排队时延(d queue)、传输时延(d trans)、传播时延(d prop)

传输时延和传播时延的比较:

传输时延是路由器推出分组所需要的时间,它是分组长度和链路传输速率的函数,而与两台路由器之间的距离无关。

传播时延是一个比特从一台路由器传播到另一台路由器所需要的时间,它是两台路由器之间距离的函数,而与分组长度或链路的传播速率无关。

排队时延:R-链路带宽(bps),L-分组长度(bits),a-平均分组到达速率,La/R--流量强度。La/R~0:平均排队时延很小,甚至为0;La/R<1:时延较小,且会随时间推延而变小;La/R=1:时延不会变化,具体数值取决于当前队列长度;La/R>1:平均实验较大,且随时间推延而趋于无穷(设计系统是流量强度不能大于1)。

丢包:一条链路前的队列只有有限的容量,尽管排队容量极大地依赖于路由器设计和成本。因为该排队容量是有限的,随着流量强度接近1,排队时延并不真正趋于无穷大,相反。到达的分组将发现一个满的队列。由于没有地方储存这个分组,路由器将丢弃该分组。

吞吐量:在发送方和接收方之间传输比特的速率(bps)。

该知识点内涉及计算公式:假定在源主机和目的主机之间有N-1台路由器,我们还要假设网络此时是无拥塞的(排队时延微不足道),在每台路由器和源主机上的处理时延是d proc,每台路由器和源主机的输出速率是R bps,每条链路的传播时延是d prop,节点时延累加起来得到端到端时延:

d end-end = N(d proc +d trans +d prop)

其中,d trans = L/R,L是分组长度。

5.协议层次及其服务模型

协议分层具有概念化和结构化的优点。

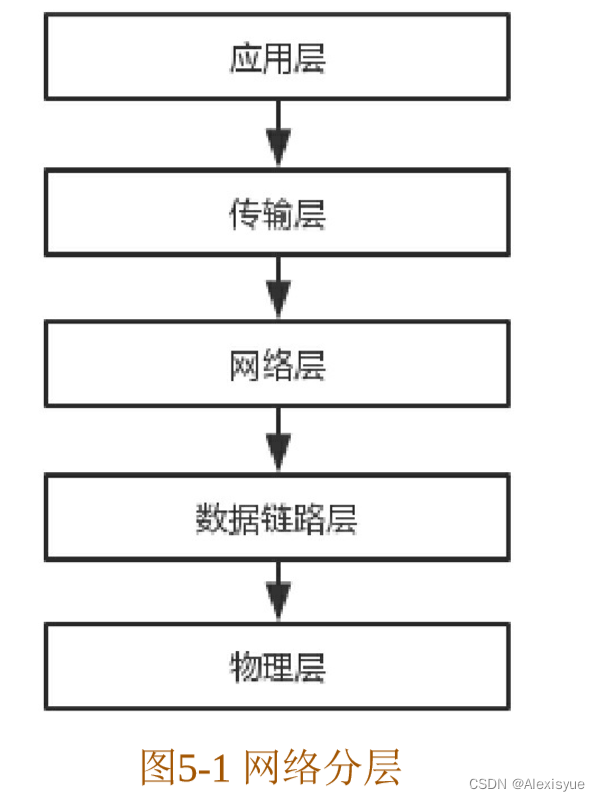

各层的所有协议被称为协议栈。因特网的协议栈由五个层次组成:物理层、链路层、网络层、运输层和应用层。

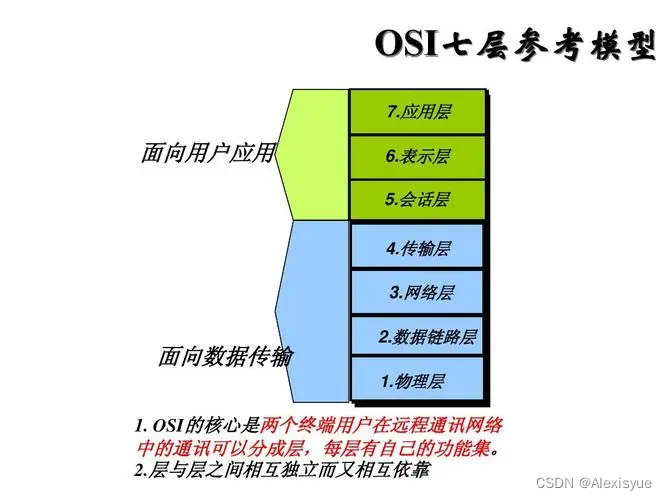

5层因特网协议栈(自顶向下)和7层iso osi参考模型。

因特网的协议栈:

应用层——支持网络应用

运输层——主机间的数据传输

网络层——将数据报从源端传送到目的端

链路层——数据在网络相邻结点之间传输

物理层——在线路上传输比特流

898

898

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?