大家好,我是沛哥儿。

在软件技术架构的世界里,架构师们常常面临灵魂拷问:高并发和低成本哪个优先级更高?

功能迭代速度和系统稳定性该如何平衡?

当多个质量属性相互冲突时,该如何做出科学决策?

今天要聊的效用树(Utility Tree),正是解决这类问题的 “神器”,它能把模糊的需求变成清晰的决策依据。

文章目录

一、效用树是什么?用买菜举例快速理解

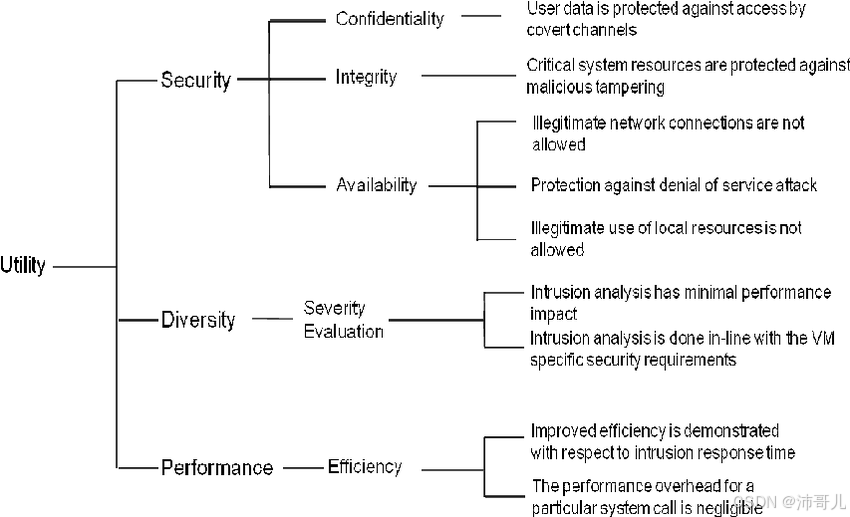

效用树(Utility Tree)本质是一种结构化的决策分析工具,它通过拆解目标、量化权重,帮我们在复杂选择中找到最优解。

听起来很抽象?想象一下周末买菜:你既想吃得健康,又不想花太多钱,还希望节省时间。这时候,你可能会这样思考:

核心目标:买一顿满意的晚餐食材

拆解需求:健康(40%)、省钱(30%)、省时(30%)

具体选项:去菜市场(健康 + 省钱,但耗时)、点外卖(省时,但贵且不健康)、超市自提(平衡三者)

把这个思考过程画成树状图,就是一个简易的效用树。在软件架构中,我们把 “健康、省钱、省时” 替换成性能、可维护性、安全性、成本等质量属性,通过类似的拆解和量化,就能评估不同架构方案的优先级。

二、效用树在软件架构中的实战应用

案例:某电商平台的架构升级决策

某电商平台计划升级架构以应对即将到来的购物节,摆在团队面前的是三个方案:

方案 A:微服务化改造,提升扩展性和灵活性,但开发周期长、成本高

方案 B:优化现有单体架构,短期见效快,但长期扩展性受限

方案 C:引入 Serverless 架构,降低运维成本,但对现有技术栈改动大

团队使用效用树进行分析:

确定质量属性及权重:

性能(高并发场景下的响应速度):30%

可维护性(后期功能迭代难度):25%

成本(开发 + 运维成本):25%

风险(技术方案的成熟度):20%

为每个方案打分(1-5 分,5 分为最优):

| 方案 | 性能 | 可维护性 | 成本 | 风险 | 加权得分 |

|---|---|---|---|---|---|

| 方案 A | 4 | 5 | 2 | 3 | 3.45 |

| 方案 B | 3 | 3 | 4 | 5 | 3.5 |

| 方案 C | 4 | 4 | 5 | 2 | 3.8 |

得出结论:虽然方案 C 技术风险较高,但综合加权得分最高,最终被选为升级方案。

三、效用树的优势与局限

优势

可视化决策过程:把抽象的需求变成直观的树状图,团队成员容易达成共识

量化权衡关系:通过权重分配,清晰展现不同质量属性的优先级

减少主观偏见:基于数据而非直觉做决策,降低拍脑袋决定的风险

局限

权重设定依赖经验:如果对业务理解不深,可能导致权重偏差

难以处理动态变化:市场需求或技术环境突变时,需要重新调整树状结构

过度追求量化的风险:部分质量属性(如用户体验)难以用精确数值衡量

四、如何构建你的第一棵效用树?

明确目标:确定要解决的核心问题(如架构选型、技术方案对比)

拆解质量属性:列出所有相关属性(性能、成本、安全等),可参考ISO/IEC 25010 软件质量模型

分配权重:通过团队讨论、专家打分等方式确定每个属性的重要性

方案评分:为每个候选方案在各属性下打分

计算加权得分:权重 × 分数求和,选出最优方案

五、总结:效用树不是银弹,但值得掌握

效用树无法解决所有架构难题,但它提供了一套科学的决策框架,尤其适合多目标冲突的场景。

下次当你纠结于 “要不要引入新技术”“如何平衡开发速度和稳定性” 时,不妨画一棵效用树,让数据帮你说话。

图片来源网络

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?