3月6日,一个名叫Manus的AI智能体突然刷爆了科技界的朋友圈。

什么是Manus?

这个由Monica.im团队开发的“全球首个通用AI智能体”,不仅会写代码、筛简历,还能直接交付完整成果。

Manus官方网站

从解压文件到生成可视化报告,全程无需人工干预。

更夸张的是,它的邀请码在二手平台被炒到上万元,连A股科技股都跟着涨停。

这到底是技术革命,还是营销噱头?

Manus凭什么让全球码农失眠?

(1)从“聊天”到“干活”的范式升级

传统AI(比如ChatGPT)就像个“知识渊博的助手”,但用户得自己一步步细化指令。

而Manus直接跳过了“思考-建议”环节,变成了“行动派实干家”,你只需要说“帮我分析特斯拉股票”,它就能自动抓取数据、写代码、生成图表,最后把可下载的PDF报告甩到你邮箱。

这种“端到端交付”能力,让AI从“工具”进化成了“数字分身”。

(2)技术架构:三个“大脑”协同作战

Manus的核心是多智能体协作系统,由规划代理、执行代理、验证代理组成。

规划代理:像项目经理一样拆解任务。

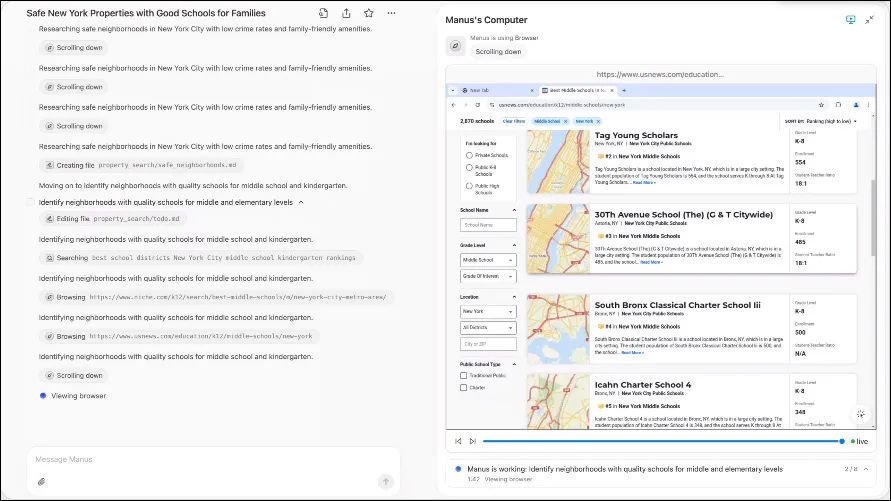

比如用户说“纽约买学区房”,它会自动分解为“筛选安全社区→计算预算→对比房源”等87个子任务,甚至调用Zillow的API获取实时房价。

自动化房产分析

执行代理:工具链“瑞士军刀”。

遇到爬虫反爬,它能自动切换Selenium、Playwright等工具。

写PPT时会同时启动三个容器,一个抓取参数,一个画雷达图,一个匹配模板。

验证代理:数字版“质检员”。

在简历筛选中,它会对比候选人经验与岗位需求,生成置信度评分。

分析财报时,会检测数据矛盾并触发复核。

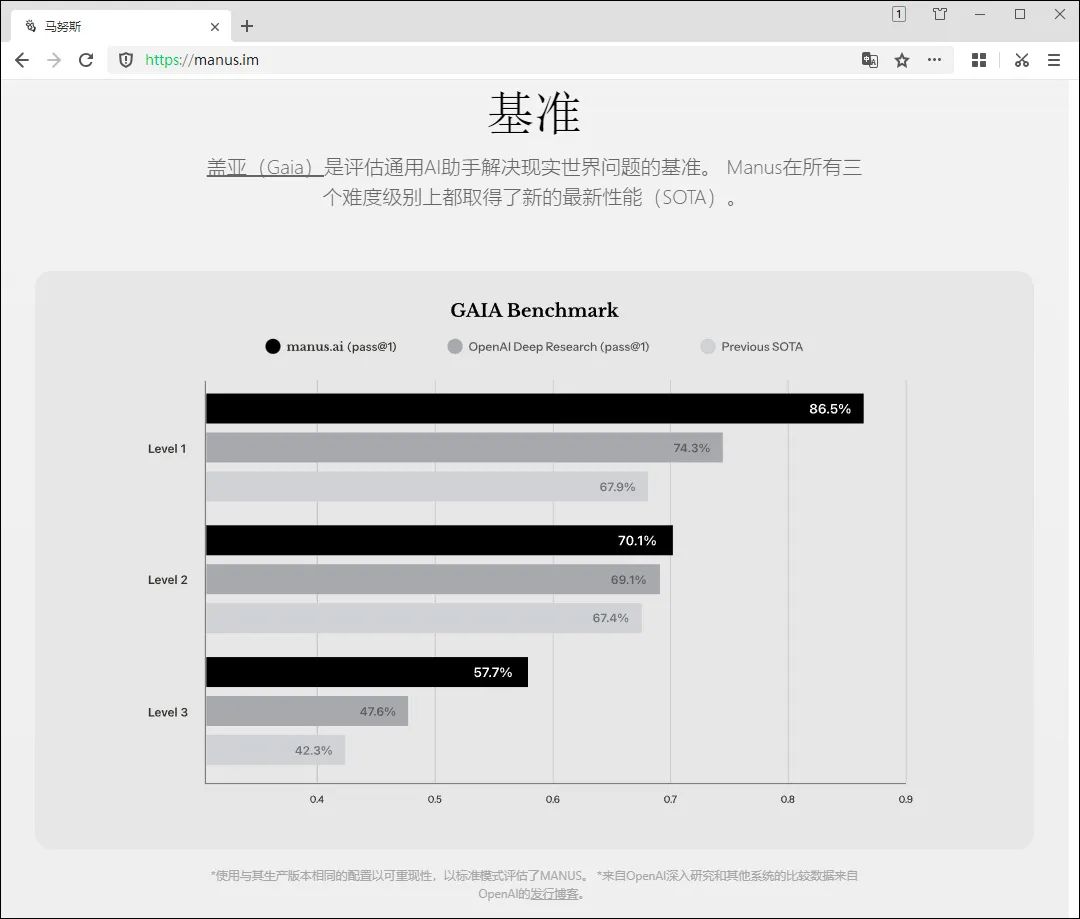

(3)性能碾压OpenAI?

在GAIA基准测试中,Manus以86.5%的准确率超越OpenAI的74.3%,长尾任务表现尤为突出,比如在医疗数据的分析方面。

不过也有开发者吐槽:“它的架构和Anthropic的ComputerUse几乎一样,核心技术突破不明显。”

Manus能干啥?

(1)办公场景:你的“数字实习生”

简历筛选:上传15份压缩包,自动解压、提取关键信息,生成带排名的Excel表格,耗时从2小时压缩到5分钟。

财务报告:输入“生成小米Q4财报分析PPT”,自动生成可视化代码、设计风格模板,3分钟搞定传统需8小时的工作。

合同审查:对比条款差异,自动标注风险点,甚至模拟律师提问逻辑。

官方用例库

(2)投资领域:华尔街分析师的“隐形对手”

Manus能实时抓取英伟达、台积电的股票数据,交叉分析后生成投资建议。

有用户实测,只需要输入“分析特斯拉未来三个月走势”,它不仅调取历史K线,还结合社交媒体舆情、供应链数据,最后部署了一个交互式网站展示结论。

(3)生活服务:从旅行规划到健康管理

旅行手册:规划日本赏樱行程时,同步输出预算表、餐厅预约邮件,甚至自动抢低价机票。

健康监测:分析体检报告生成建议,比如提醒“尿酸偏高需控制啤酒摄入”,还能预约附近健身房。

(4)教育创新:老师的“全能助教”

把学术论文转成科普视频脚本,自动生成HTML动画课件,甚至设计互动式实验分镜。

如果你是一个中学老师,以前备课要3天,但用Manus可能2小时就搞定。

邀请码炒到6万,A股科技股涨停

(1)邀请码经济:一场全民狂欢

发布当天,Manus官网被挤到崩溃,闲鱼二手平台邀请码价格从999元飙升至8.8万元,甚至有卖家挂出“6万元终身会员”。

网友调侃:“现在没个Manus邀请码,都不好意思说自己是互联网从业者。”

GAIA评估

(2)资本市场的连锁反应

3月6日,A股AI应用板块集体爆发:酷特智能、汉得信息等20%涨停,拓维信息、海南华铁等算力股跟涨。

分析师直言:“2025年可能成为AI Agent商业化元年。”

(3)行业争议:是技术突破还是营销套路?

支持派:认为Manus证明了“复杂任务闭环执行”的可行性,是“中国AI的里程碑”。

质疑派:指出其核心技术依赖现有大模型API(如Claude 3.5、DeepSeek),更像“高级版RPA工具”,而非真正的AGI。

吃瓜群众:疯狂求邀请码的同时,不忘吐槽:“等内测通过,黄花菜都凉了。”

连续创业者肖弘的“AI野心”

(1)创始人肖弘:从“华科版微信”到AI新星

1992年出生的肖弘是华中科技大学软件工程专业毕业,连续创业者。

2016年开发的“微伴助手”被腾讯收购,2022年推出AI插件Monica,用户破千万后转向海外市场。

Manus创始人肖弘

他给Manus的定位是“数字世界的另一双手”,目标是打造“大模型操作系统”(LLM-OS),让AI像操作系统一样深度融入工作流。

(2)技术路线:极致的“缝合怪”

Monica团队擅长整合大模型API,被评价为“超级缝合怪”。

例如Manus的推理模块,可能融合了Claude 3.5、StableLM-3B和Qwen-72B-Chat-Int4等模型,未来计划开源部分技术以吸引开发者。

(3)未来规划:从软件到硬件

肖弘透露正在探索“AI+硬件”场景,比如通过Manus操控无人机完成巡检任务。

如果实现,将突破纯软件代理的局限。

争议与隐忧:当AI成为“数字打工人”

(1)技术伦理:人类技能是否会被替代?

Manus的高效执行,可能会导致我们的Excel操作和编程等基础技能逐渐退化。

有观点认为:“未来初级白领可能被AI取代,但会诞生‘AI任务设计师’等新职业。”

(2)数据隐私:谁来守护你的“数字分身”?

处理简历、财务数据时,Manus需访问用户文件,但其加密逻辑未公开。

跨境数据存储可能违反国内《数据安全法》,存在隐私泄露风险。

(3)行业泡沫:过度营销透支信任

邀请码炒作、对标OpenAI的激进宣传,让人联想到此前AI概念股的“割韭菜”乱象。

有从业者警告:“如果用户体验不及预期,热度可能像泡泡一样破裂。”

未来展望:AI Agent能走多远?

(1)技术突破方向

开源生态:计划开源推理模型,吸引开发者共建工具链,类似Android的AI Agent生态。

硬件融合:探索与无人机、工业机器人等硬件的协同,突破纯软件代理的局限。

(2)商业化前景

企业服务:瞄准中小型金融机构(管理规模1B-10B美元),提供资产管理、风控分析等解决方案。

个人订阅:未来或推出类似OpenAI Agent的高价服务,但需平衡成本与用户体验。

(3)人机协作新范式

正如其拉丁语名“手”(Mens et Manus)所隐喻,Manus的意义在于重新定义人机边。

AI不仅是工具,更是延伸到数字世界的“另一双手”。

当AI开始像人类同事一样协作,我们或许需要重新思考:在效率与创造力之间,如何找到新的平衡点?

写在最后

Manus的爆火,既是技术工程化的胜利,也是行业泡沫的缩影。

它证明了中国团队在AI应用层的创新能力,但能否持续领跑,仍需时间验证。

正如创始人肖弘所说:“我们不追求成为下一个OpenAI,而是要做AI时代的‘数字分身’制造商。”

最后请猜一猜,你正在阅读的这篇文档,会不会是交给Manus完成的?

细思极恐……

9243

9243

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?