S属性定义与自下而上的属性计算

在编译器设计中,深入理解和应用语法制导定义(Syntax-Directed Definition, SDD)对于高效和准确的程序翻译至关重要。特别是,S属性定义提供了一种强大的机制,通过它可以在自下而上的分析过程中完成属性的计算。本节将探索S属性定义的概念、语法树的作用以及如何在自下而上的分析过程中实现属性计算。

4.2.1 语法树的重要性

语法树简介

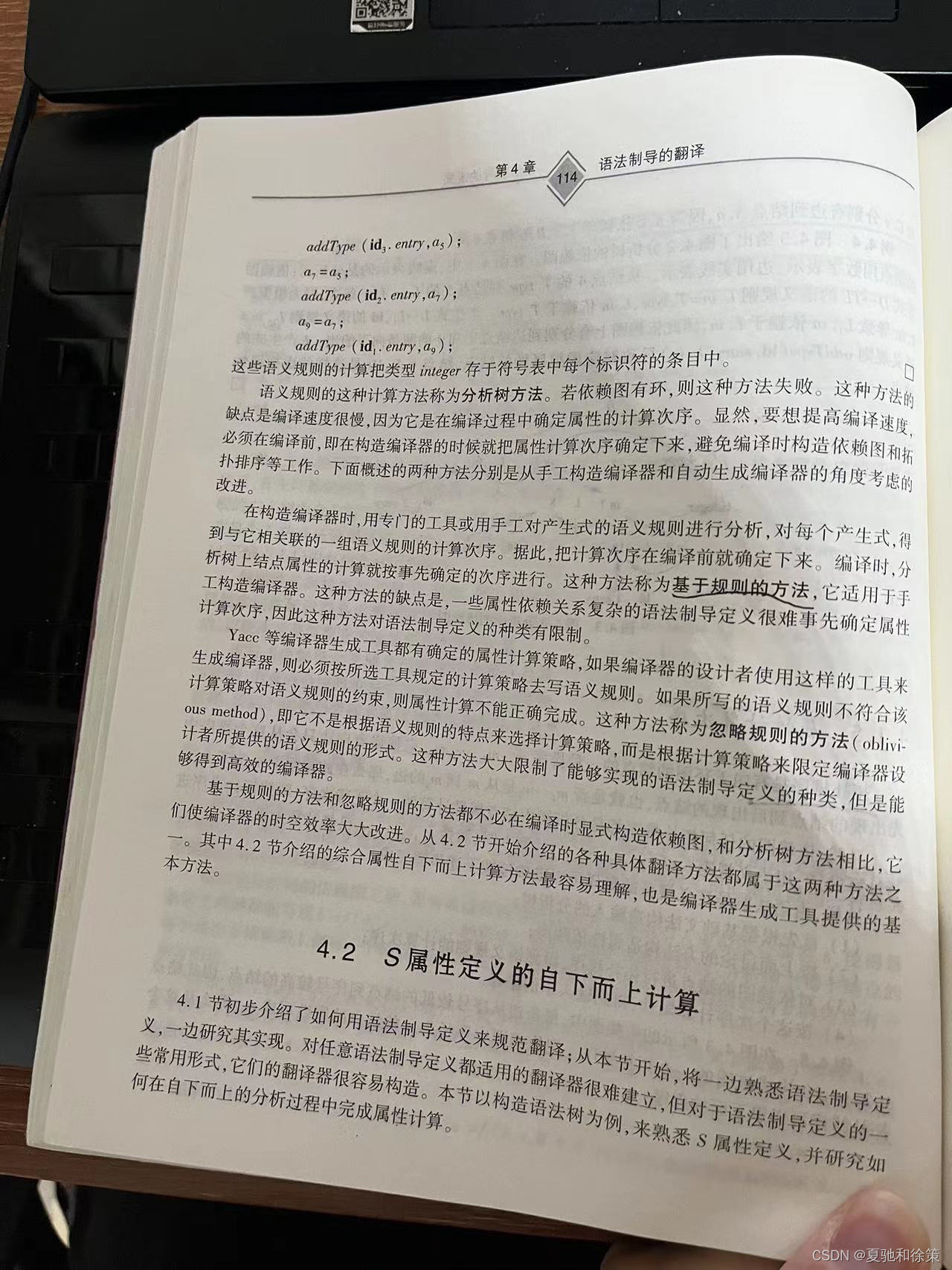

语法树是分析树的一种简化表示形式,其中运算符和关键字作为内部节点,而不是叶节点。这种表示方式不仅压缩了树的结构,使其更加紧凑,而且也更直观地展示了程序的语法结构。语法树上的每个内部节点代表一个运算,其子节点为运算的对象,有效地反映了程序的逻辑和计算结构。

语法树与编译过程

语法树作为一种中间表示,使得编译过程可以分为先分析后翻译两个阶段:首先通过分析源程序生成语法树,然后基于这个语法树进行翻译。即便在边分析边翻译的情况下,语法树也作为一种概念上的中间表示发挥作用,被广泛用于C和Java等语言的编译器中。

S属性定义的实现

S属性定义是一种特殊的语法制导定义,它仅依赖于综合属性,这意味着属性的计算可以完全在自下而上的分析过程中完成。这一特性使得S属性定义非常适合于在构建语法树时计算属性,因为可以立即处理子节点的属性来确定父节点的属性值。

自下而上的属性计算

在自下而上的分析过程中,编译器从输入的叶节点开始,逐步向上构建语法树,同时计算每个节点的属性。这种方法确保了当计算一个节点的属性时,所有依赖的子节点属性已经计算完成,从而可以直接使用。

属性在语法树上的应用

就像在分析树中一样,属性可以附加到语法树的节点上。这种做法允许编译器在分析和翻译过程中携带丰富的语义信息,例如变量的类型、表达式的值或者代码生成时需要的特定信息。通过基于语法树的S属性定义,编译器能够有效地执行这些计算,确保了翻译的准确性和效率。

结论

通过熟悉S属性定义并研究其在自下而上的分析过程中如何完成属性计算,我们可以深入理解编译器如何处理和翻译程序。语法树不仅作为中间表示简化了编译过程,还提供了一个强大的框架,用于基于S属性定义的属性计算。这种方法不仅增强了编译器的效率,也提高了编译过程的灵活性和准确性。

构造语法树的语法制导定义

在编译器设计中,构造语法树是将源代码转换为更加结构化、易于处理的中间表示的重要步骤。通过语法制导定义(SDD),可以以一种形式化的方式指定如何从源代码生成语法树。本节详细讨论如何利用S属性定义来构造表达式的语法树,并通过实例解释相关的数据结构和函数调用。

数据结构与函数调用

数据结构

语法树的节点通常用包含若干字段的记录来实现。对于表示运算符的节点,一个字段存储运算符本身(作为节点的标签),其他字段存储指向运算对象(即子树)的指针。对于基本运算对象(如标识符或数值)的节点,一字段存储类型信息,另一字段存储具体的值或指向符号表中对应条目的指针。

函数调用

- mkLeaf(id, entry):创建一个标记为

id的标识符节点,其值等于符号表中该标识符条目的指针entry。 - mkLeaf(num, val):创建一个标记为

num的数值节点,其值等于该数值的值val。 - mkNode(op, left, right):创建一个标记为运算符

op的节点,其左右子树分别由left和right指针指定。

构造表达式语法树的S属性定义

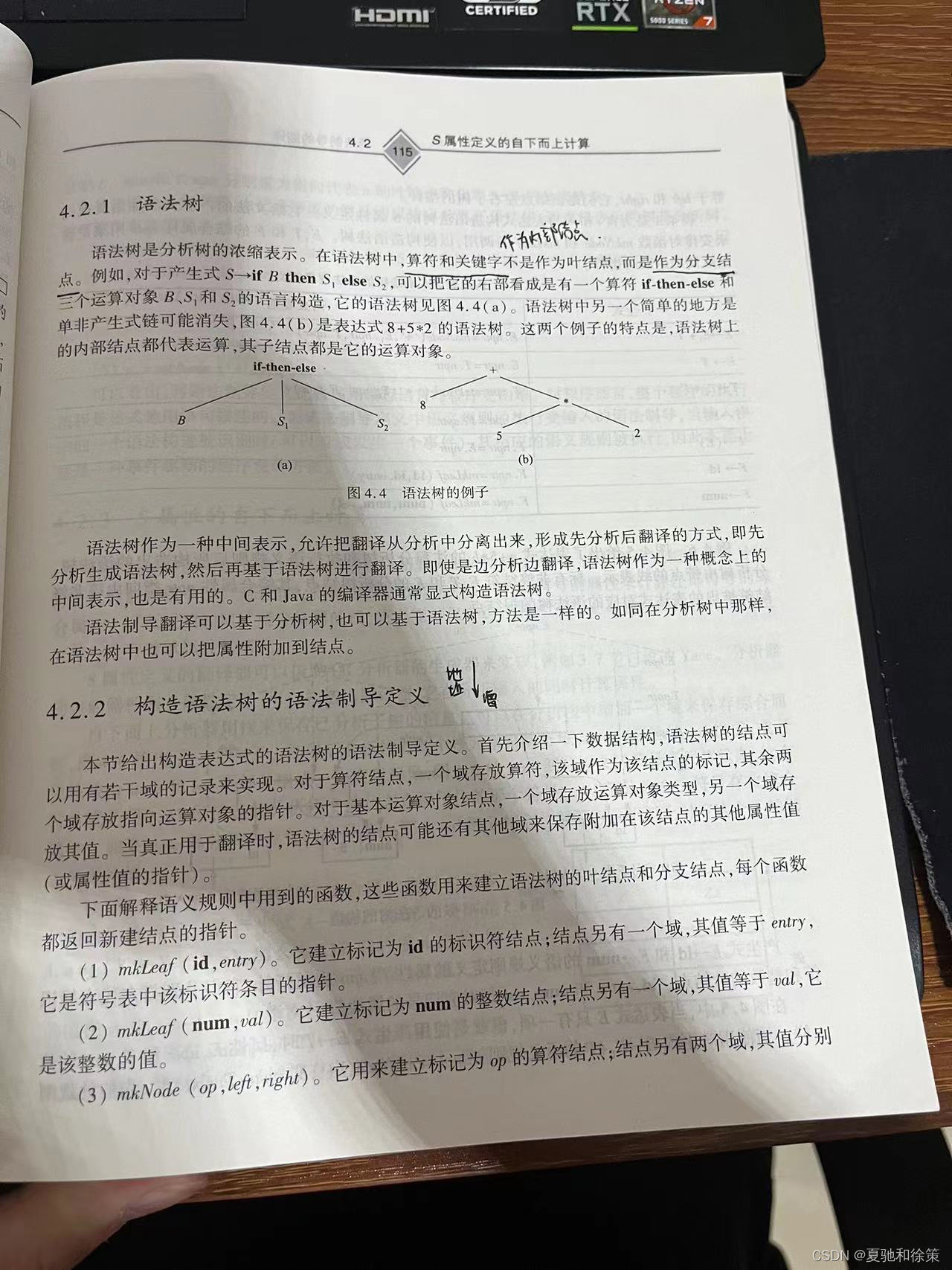

表达式语法树的构造通过对特定的语法制导定义进行编排,调用上述函数以构造相应的语法树节点。下面是一个包含加法和乘法运算的表达式构造语法树的S属性定义示例:

- E → E₁ + T:

E.nptr = mkNode('+', E₁.nptr, T.nptr),构造一个以+为标记,左子树指向E₁的结果,右子树指向T的结果的节点。 - E → T:

E.nptr = T.nptr,直接使用T的结果作为E的结果。 - T → T₁ * F:

T.nptr = mkNode('*', T₁.nptr, F.nptr),构造一个以*为标记,左子树指向T₁的结果,右子树指向F的结果的节点。 - T → F:

T.nptr = F.nptr,直接使用F的结果作为T的结果。 - F → (E):

F.nptr = E.nptr,使用括号内表达式的结果作为F的结果。 - F → id:

F.nptr = mkLeaf(id, id.entry),创建一个标识符节点。 - F → num:

F.nptr = mkLeaf(num, num.val),创建一个数值节点。

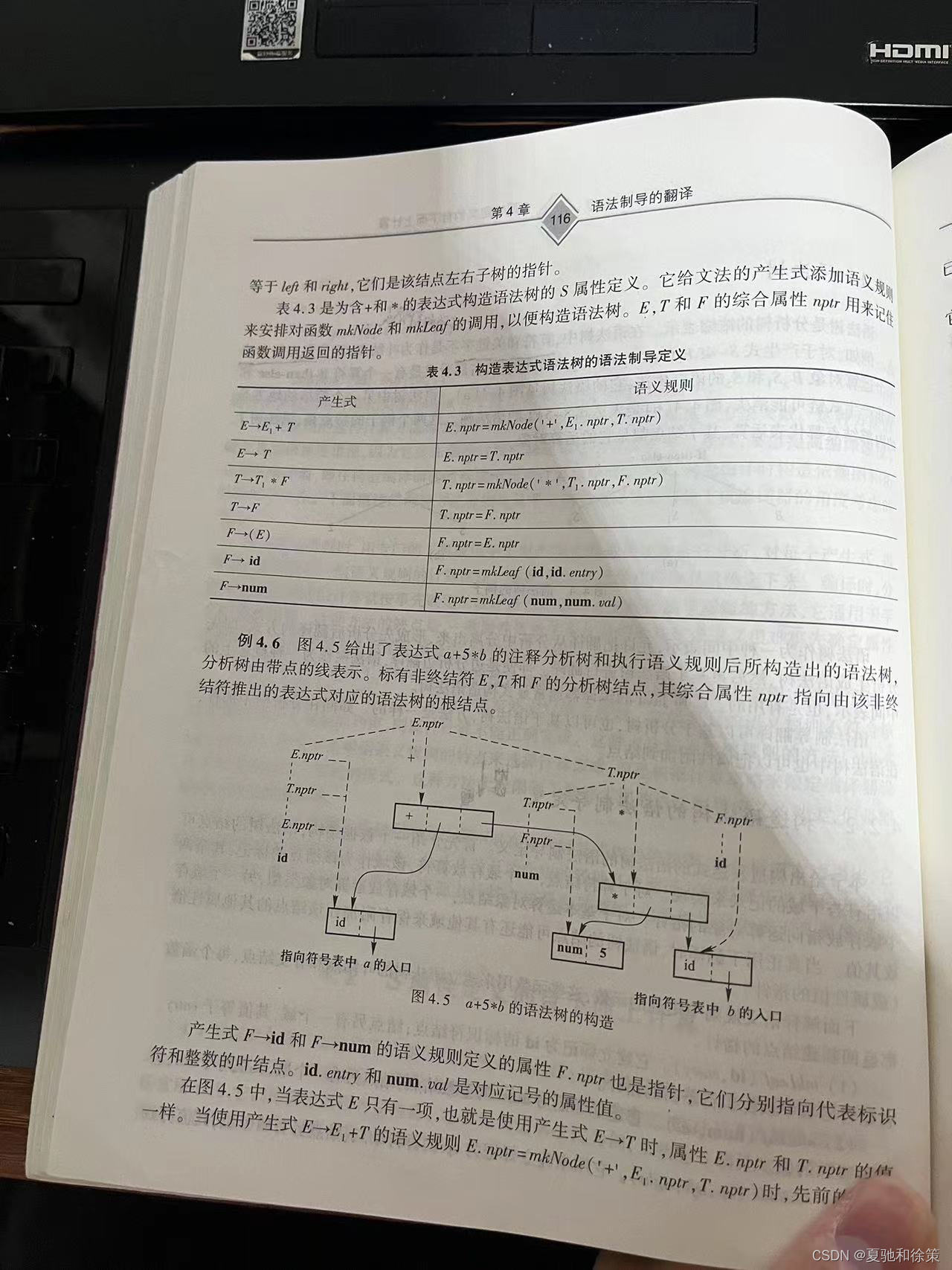

示例:a + 5 * b的语法树构造

考虑表达式a + 5 * b,其对应的语法树构造遵循上述S属性定义。首先,为每个标识符和数值创建叶节点,然后根据表达式的结构,逐步构造表示乘法和加法的内部节点。

执行序列如下:

- 对

a调用mkLeaf(id, entrya),创建表示a的节点。 - 对

5调用mkLeaf(num, 5),创建表示5的节点。 - 对

b调用mkLeaf(id, entryb),创建表示b的节点。 - 使用

*运算符调用mkNode('*', P₂, P₃),构造乘法运算的节点。 - 使用

+运算符调用mkNode('+', P₁, P₄),构造加法运算的节点,完成整个表达式的语法树构造。

通过这种方式,语法制导定义以一种事件驱动的编程方法精确指定了如何根据输入的语法结构动态构造语法树。这不仅提高了编译器的灵活性,也为编译器的开发者提供了一种清晰、结构化的方式来定义程序的翻译过程。

S属性的自下而上计算

S属性定义利用综合属性,允许编译器在自下而上的分析过程中完成属性的计算。这种方法特别适用于LR分析器,如Yacc等生成的分析器,其中属性值随着分析树的归约而计算并存储。本节将探讨如何扩展分析器的栈以保存综合属性,并通过实例说明这一计算过程。

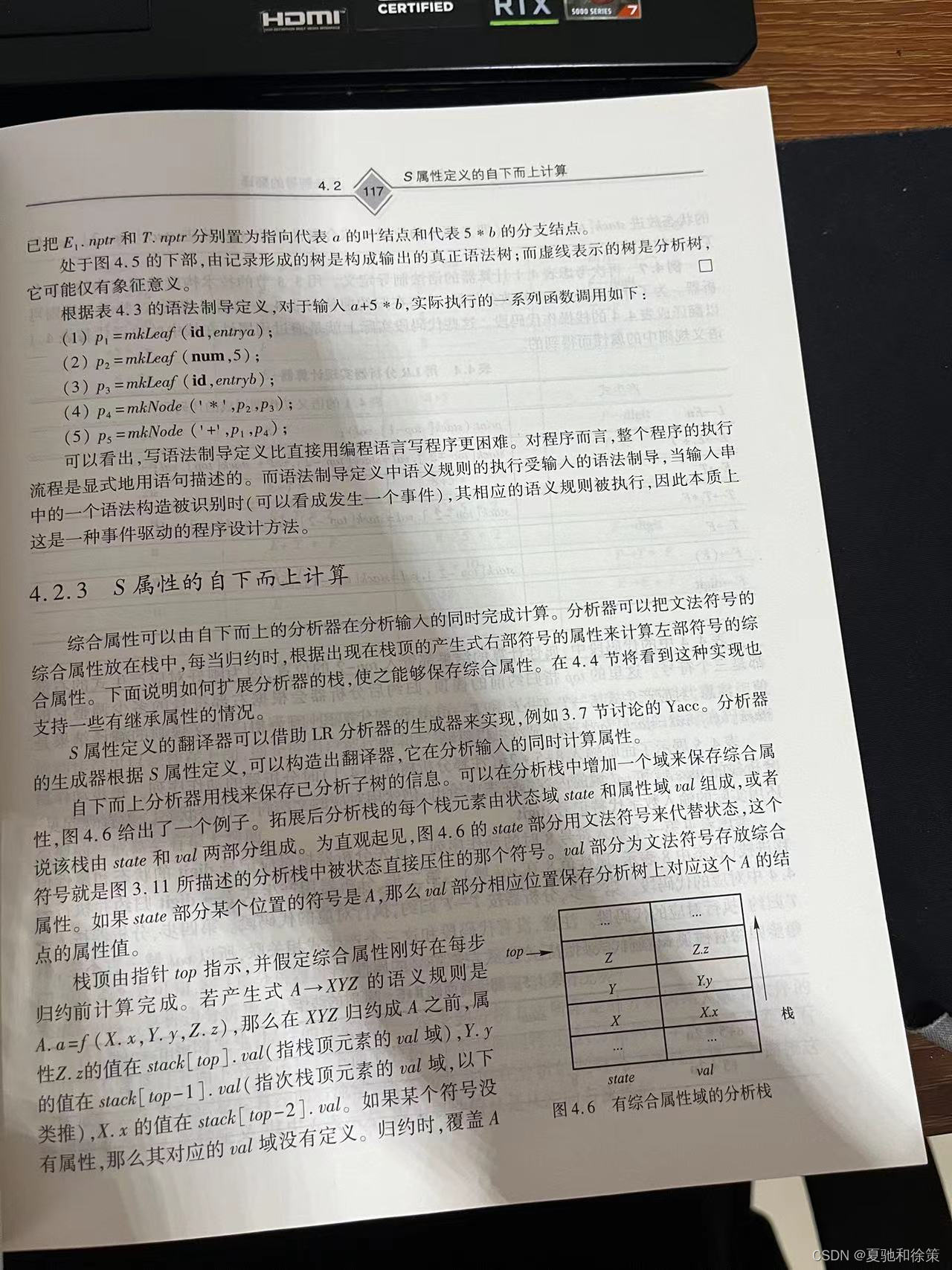

扩展分析器栈以保存综合属性

在自下而上的分析过程中,分析器使用一个栈来保存已分析的子树信息。为了支持综合属性的计算,分析栈可以增加一个域来保存这些属性值。这样,每个栈元素就包含了一个状态域和一个属性域,分别用于保存分析状态和对应的综合属性值。

栈结构的修改

在扩展后的分析栈中,每个栈元素由两部分组成:一个是状态(state),另一个是综合属性值(val)。当使用产生式进行归约操作时,根据栈顶的产生式右部符号的属性来计算左部符号的综合属性,并将计算结果存储在栈中相应的位置。

S属性定义的翻译器实现

通过LR分析器的生成器(例如Yacc)可以实现基于S属性定义的翻译器。这些生成器根据S属性定义构造出的翻译器,在分析输入的同时计算属性。

属性计算的过程

在自下而上分析器中,归约操作提供了一个机会,在此时根据归约使用的产生式的语义规则来计算左部符号的综合属性。通过在分析栈中增加属性域,使得在每次归约时都可以根据栈顶的符号属性计算新的属性值。

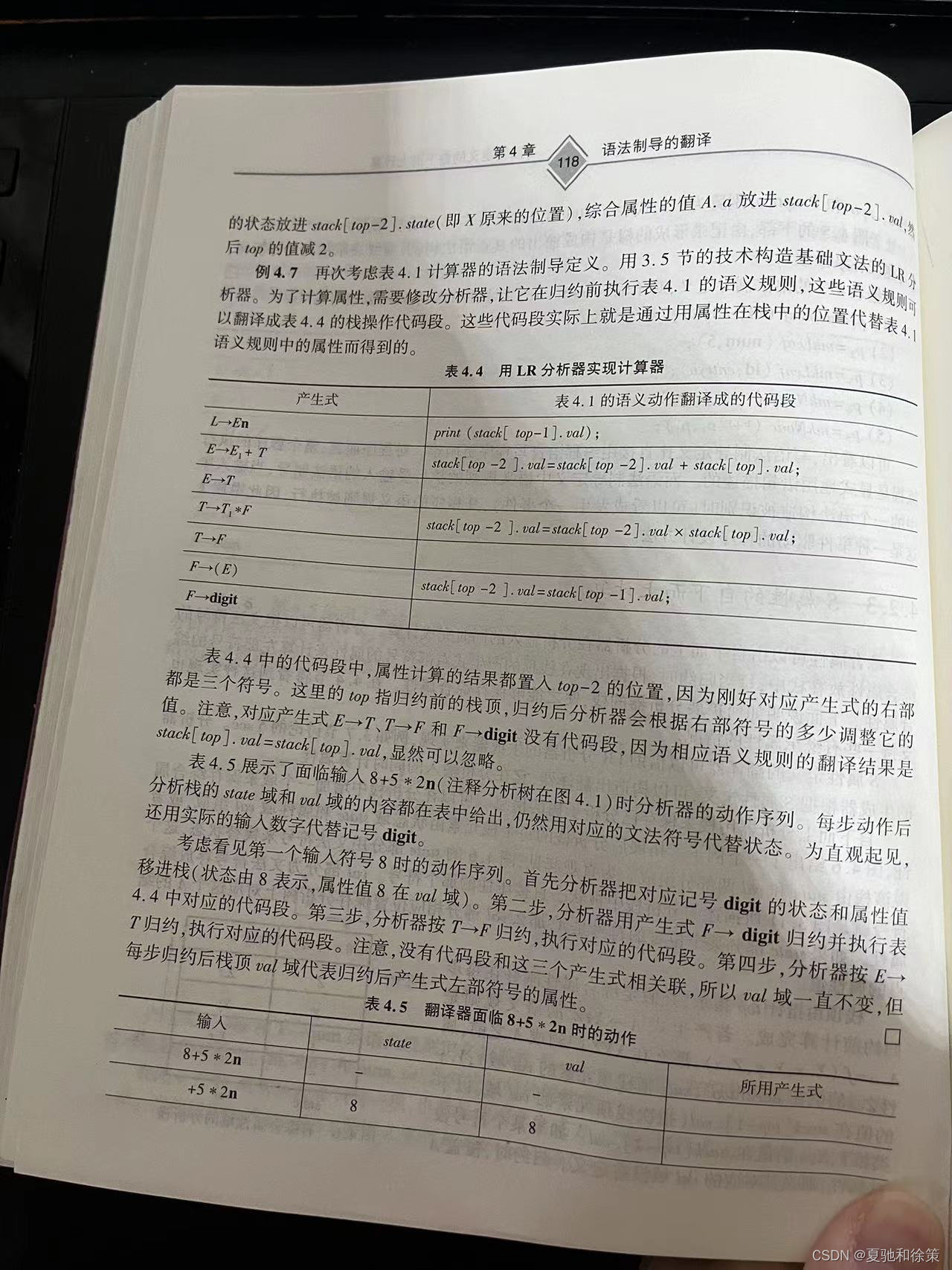

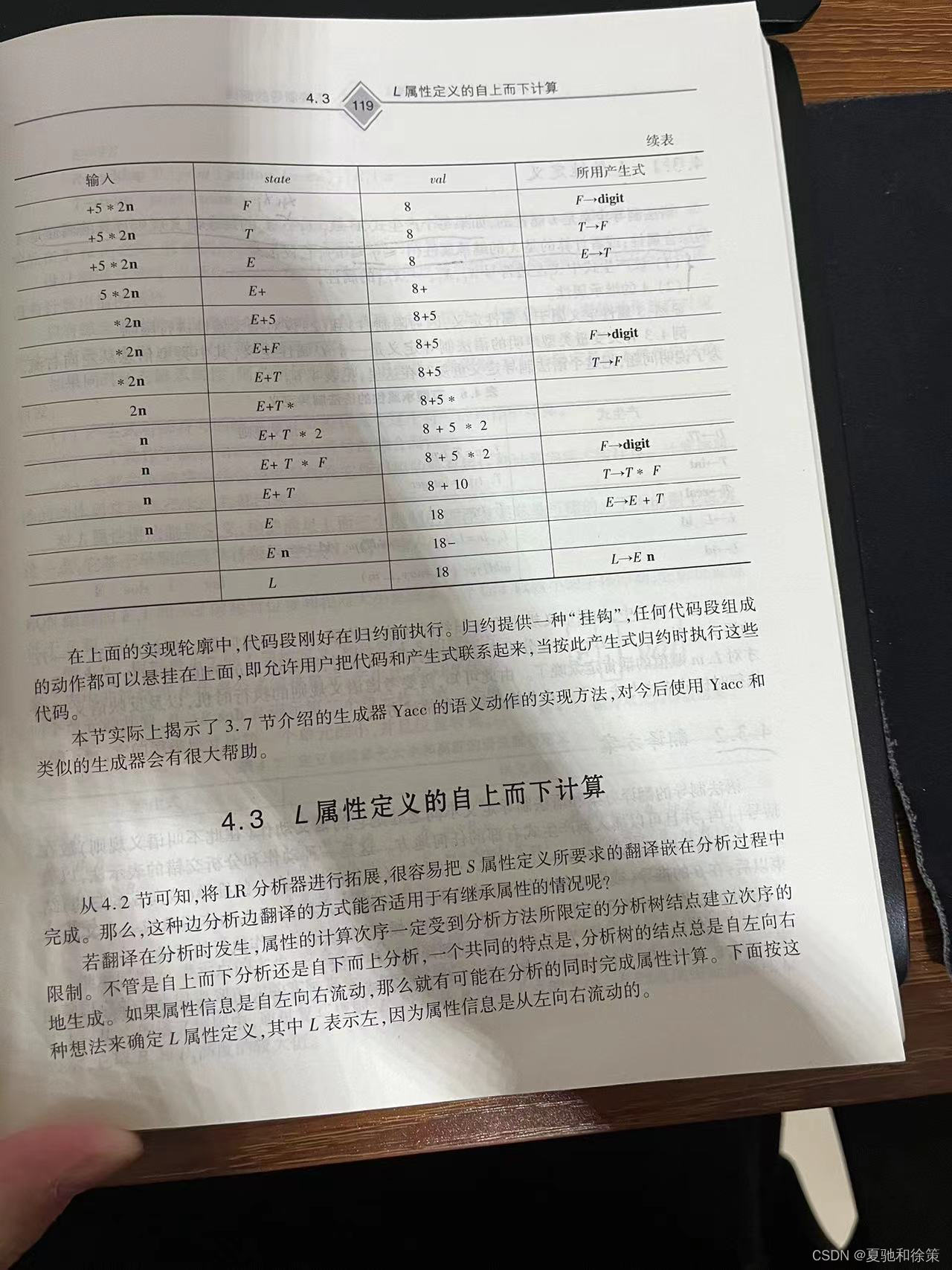

示例:计算器的语法制导定义

考虑一个简单计算器的例子,它的语法制导定义包含加法和乘法运算。使用LR分析技术构造基础文法的分析器后,需要对分析器进行修改,以便它在归约之前执行相应的语义规则。

栈操作代码段

根据计算器的语法制导定义,可以将表4.1中的语义动作翻译成对应的栈操作代码段。这些代码段在归约前执行,确保综合属性的值在必要时得到正确计算并存储。

例如,对于产生式E→E+T,相应的栈操作代码段会将E和T的值相加,并将结果存储回栈中E原来的位置。这保证了在归约操作中,综合属性能够正确计算并随着分析过程逐步构建出整个表达式的值。

结论

通过在自下而上的分析过程中计算综合属性,S属性定义为编译器设计提供了一种高效和灵活的方式来处理属性计算。这种方法尤其适用于LR分析器,允许在分析过程中动态计算并保存属性值,从而实现边分析边翻译的编译过程。通过扩展分析栈以保存综合属性,编译器可以在归约操作中完成必要的属性计算,确保翻译过程的准确性和高效性。

本文介绍了S属性定义在编译器设计中的应用,重点讲解了如何通过自下而上的分析过程在语法树构建中计算属性,包括语法树的重要性、S属性的实现、属性在分析中的应用,以及如何在LR分析器中扩展栈来保存综合属性值。

本文介绍了S属性定义在编译器设计中的应用,重点讲解了如何通过自下而上的分析过程在语法树构建中计算属性,包括语法树的重要性、S属性的实现、属性在分析中的应用,以及如何在LR分析器中扩展栈来保存综合属性值。

1786

1786

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?