最近,菊厂在内部社区发布的一则通报,将一场持续数年的招聘舞弊黑幕撕开了一道血淋淋的裂口。

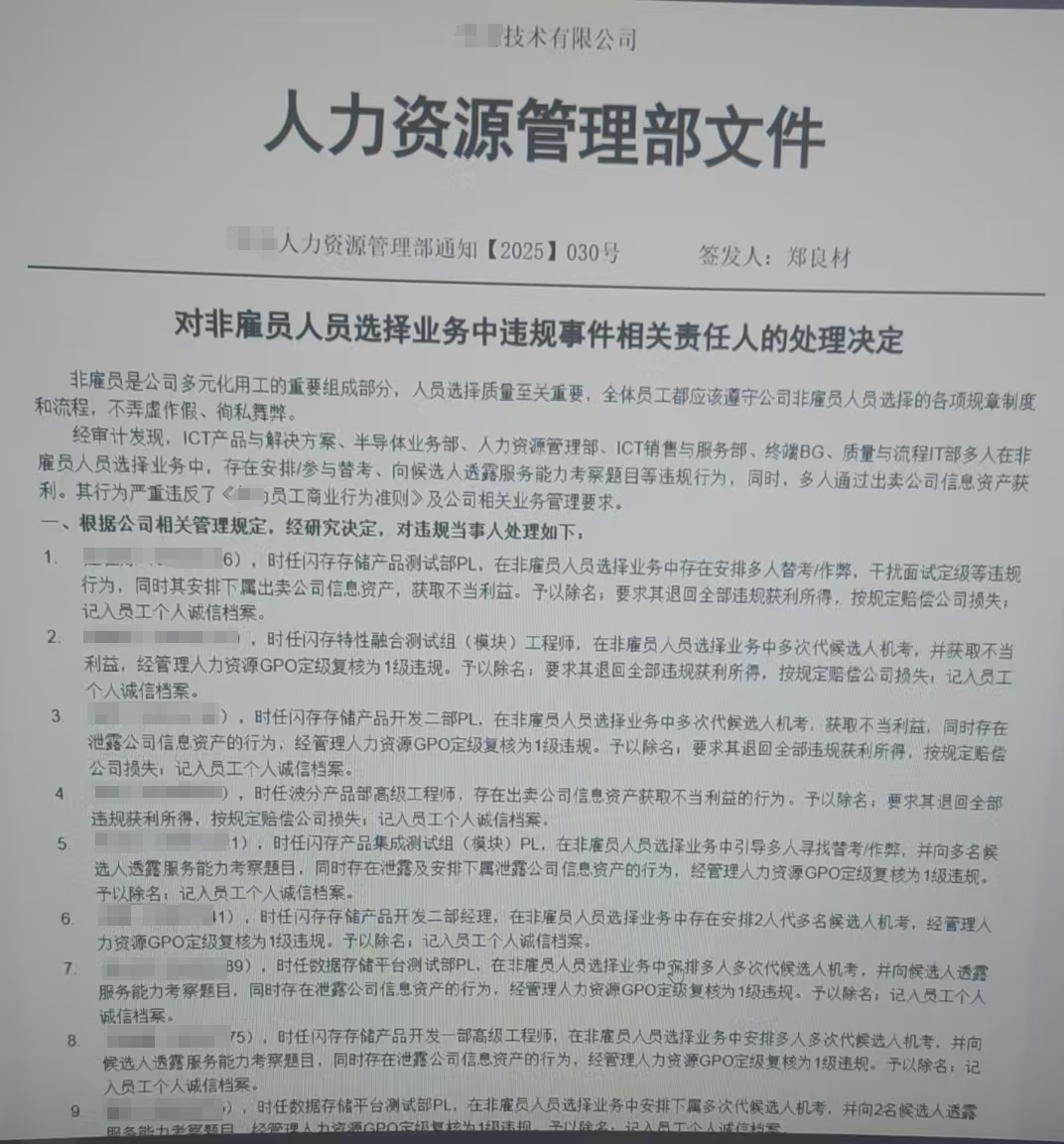

72名正式员工和19名非雇员因在OD招聘中参与替考、泄题、倒卖考题、收取回扣等行为被严惩,ICT、半导体、终端BG等核心业务部门集体沦陷。

内部多位人士称该文件属实。图源网络

内部多位人士称该文件属实。图源网络

根据内部通报,部分HR、部门主管与外部培训机构、技术博主组成利益同盟,将招聘流程拆解成可量化的“付费服务包”:替考团队负责攻克机考,面试官提前泄露考题并伪造评价报告,候选人支付数万元即可绕过层层筛选。

招聘人员明码标价:内推一人赚2万,入职后每月再从工资中抽取20%的“保护费”。

以一名月薪1.5万元的OD员工为例,招聘人员一年便可轻松收割3.6万元。

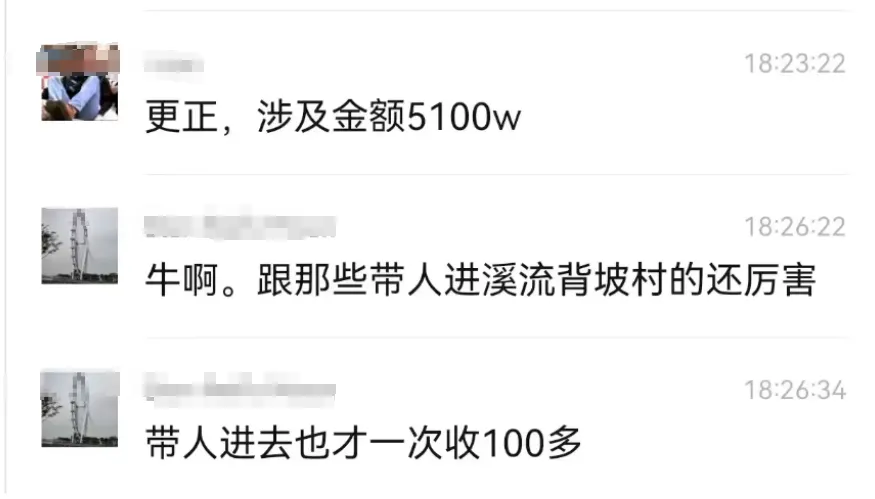

据网传截图称,涉案金额超过5100万。但实际究竟涉及多少金额暂不清楚,菊厂方面也暂未就此事做出回应。

菊厂的雷霆手段不可谓不狠——36名核心违规者被直接除名,26名管理者连降6级,所有涉事OD员工终止合作并永久拉黑。

考题库加密、面试定级双重审核、全员签署合规承诺书等补救措施相继出台。但这些技术层面的修补,终究难以根治权力结构的痼疾。

讽刺的是,菊厂的“雷霆整顿”看似坚决,也暴露了一个赤裸的真相:

大厂引以为傲的“标准化测试”本就不是为筛选能力而设计,而是为了在人力过剩的市场中,用最低成本制造一道人为的“稀缺门槛”。

“面试”早已沦为一场形式主义的表演。

那些天花乱坠的“机考”“性格测试”“八轮技术面”,表面是为了筛选人才,实则是用复杂的流程掩盖能力的真空。

正如网友所言:“那些刁钻的算法题,与真实业务的关系就像考驾照时倒车入库与日常开车——它存在的意义不是证明你会驾驶,而是证明你愿意为入场券付出多少隐形成本。”

当企业手握过剩的人力资源,招聘便成了权力的游戏——用无意义的关卡抬高门槛,用虚张声势的考核证明“精英”的优越。

而那些真正有能力却不愿配合表演的人,反而被挡在门外。

更讽刺的是,这种“伪能力考核”催生了完整的黑产生态。

某些社区博主与培训机构合作推出“包过班”,宣称“花钱就能进菊厂OD岗”,学员好评率高达98%。当招聘沦为一场付费游戏,所谓的“人才竞争力”不过是钱包厚度的代名词。

OD岗位的尴尬,更是这一机制的缩影。

这些外包员工与正式工同工同酬,却始终戴着“二等公民”的标签。

他们中的许多人,是985高校的非科班生、考研失利的“边缘人”,被HR精准捕捉到求职焦虑后,以“转正”为诱饵收入囊中。

然而,OD经历在职场中非但不是加分项,反而成了“污点”——其他大厂对其避之不及,内部晋升更是遥不可及。

这种身份撕裂,让OD员工成为招聘黑产最肥沃的土壤:既然制度本身充满不公,作弊反而成了某种“公平”的补偿。

二十年后的招聘市场会变好吗?未必。

当00后刷着“世界是个草台班子”的梗入职,当“付费实习”“简历包装”成为公开的秘密,大厂HR手中那套“面试造火箭,入职拧螺丝”的戏码只会愈演愈烈。

毕竟在14亿人的人力蓄水池里,永远不缺甘愿为“大厂光环”付费的赌徒。

菊厂的遮羞布已被扯下,但草台班子的戏码,仍在继续。

1954

1954

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?