注:本文为关于罗塞塔石碑古埃及文字破解的相关文章合辑。

商博良是怎么破解埃及象形符号的?

原创 万物君 万物史话 2023 年 11 月 13 日 12:54 北京

文 / 万物君

圣书字的语法其实很简单

作为中国人,我们对于汉字的构成,还是比较了解的。例如 “湖” 字,左侧三点水是形旁(也叫义符),用来表意;右侧 “胡” 为声旁(也叫音符),用来表音。

埃及的象形文字,和汉字一样,也有音符和义符。

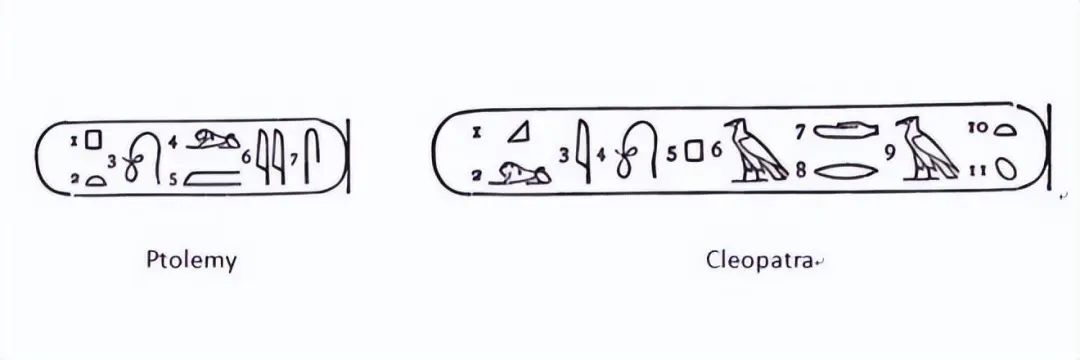

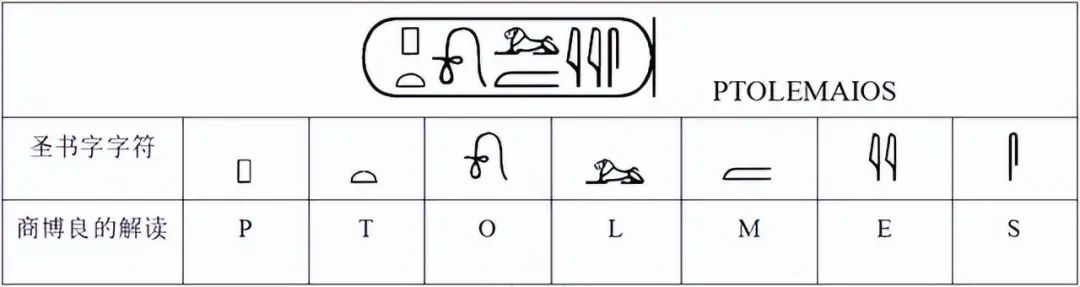

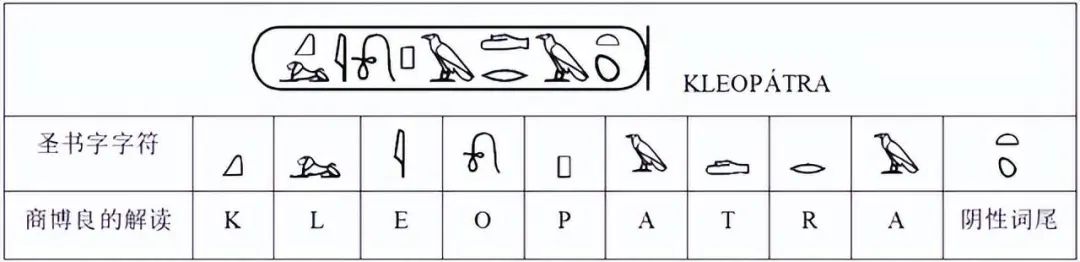

埃及象形文字的秘密是由商博良破解的,他发现,埃及人写法老的名字时,都是通过 “拼音” 的方式,用象形文字拼出来的。也就是说,埃及的象形文字并不 “象形”,更像是一种表音文字 —— 一个符号代表的是一种发音。1822 年 9 月 27 日,商博良在法兰西文学院公布了自己的发现,震惊了很多学者。他超过 10 年的研究,终于有了进展。

法老的名字是被圈起来的

左为托勒密,右为克娄巴特拉

商博良对托勒密名字的分析

商博良对克娄巴特拉名字的分析

他的这一破解,打开了通向古埃及历史的大门。因此,当之无愧地被称为 “埃及学之父”。

商博良的发现,可称之为 “圣书字的语法”,主要有两点:

一、埃及的象形文字是由象形符号组成的。有的象形文字是由单个象形符号构成的,有的象形文字是由两个或多个象形符号构成的。简言之,象形符号是象形文字的基本构成单元。

二、埃及的象形符号可分为三种类型。

1

我们先从象形符号说起。

如前所述,埃及象形符号可分为三种类型:表音符号、表意符号和限定符号。

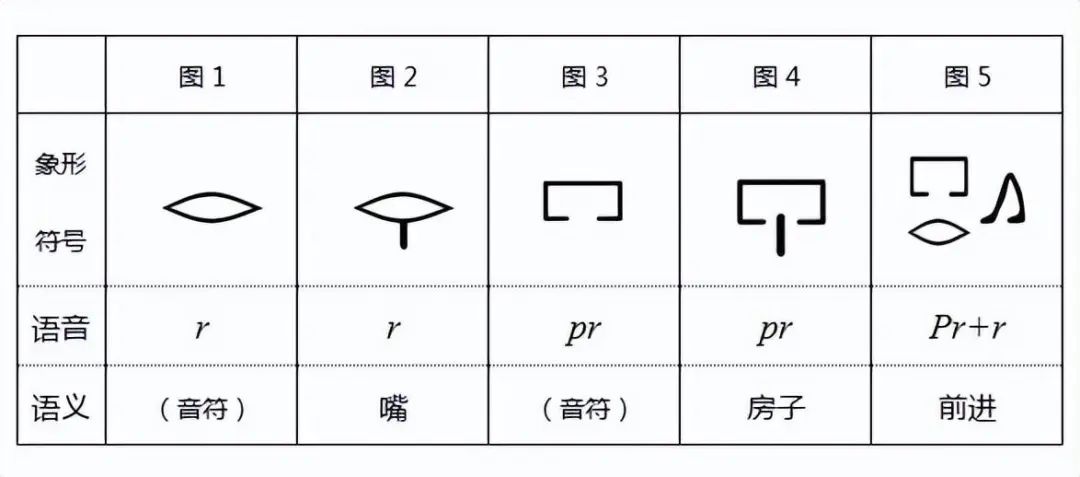

我们以下图为例,做一解读。

图 1 是一个嘴巴形状的象形符号,是一个表音符号,语音为 r。

图 2 是一个表意符号,它既表音又表义。它的读音来自符号的上半部分,即嘴巴,因此读音为 r。上半部分的嘴巴和下半部分的竖杠(像是法老的胡须)结合起来,即是一个表意符号,含义为嘴。注意,图 2 是一个符号,而不是两个或多个符号。

法老的胡子很显眼

图 3 是一个房子形状的象形符号,是一个表音符号,读音 pr,为双辅音。

图 4 为表意符号,既表音又表义。其音为 pr,其义为房子。

图 5 这个象形符号看起来有些复杂,是三个象形符号的组合。左上为表音符号房子(读音为 pr),左下是表音符号嘴巴(读音为 r),右边为限定符号,为人的两条腿,意思是行走。所以整个字的读音是 pr + r,语义是行走、前进。

有人可能会问了,为何图 5 的右边是限定符号,而不是表意符号?这里就涉及到三种符号的区别了:

表音符号:仅表音,不表义,所以不能单独成字;

表意符号:既表音,又表义,所以能够单独成字;

限定符号:不表音,只表义,所以不能单独成字。

总之,表音符号需要和限定符号一起才能构成文字,而表意文字可以单独构成文字。

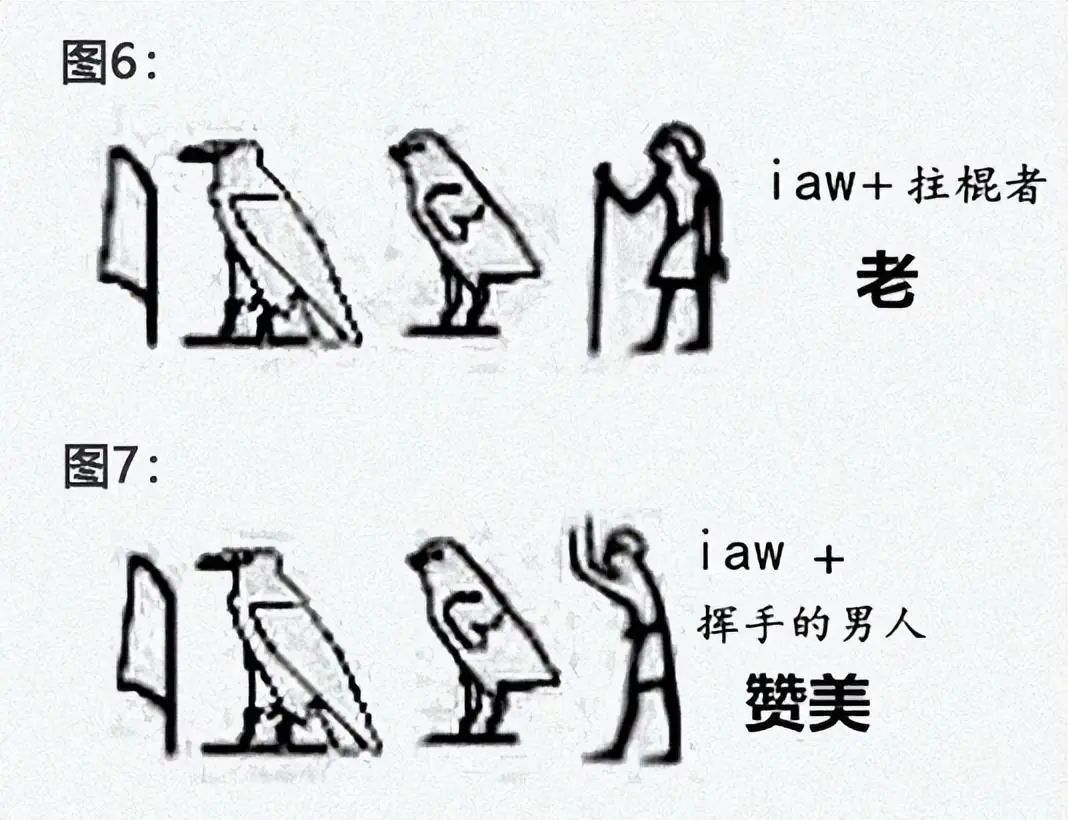

再来看下图 6,它是一个复合型象形符号,由四个象形符号组成,因此它是一个象形文字。字的左边是三个表音符号,读音分别为:i a w ;字的右边是一个限定符号,不表音只表意,即拄拐杖者,表示 “老” 的意思。因此,图 6 这个字的读音是 iaw,含义是 “老”。

图 7 和图 6 类似,也是一个象形文字,字的前三个符号为表音符号 iaw ,字的后一个符号为限定符号,双手高举,意为赞美。

所以,你会发现图 6 和图 7,读音一样,但意义不一样,就是因为他们的限定符号不同。

2

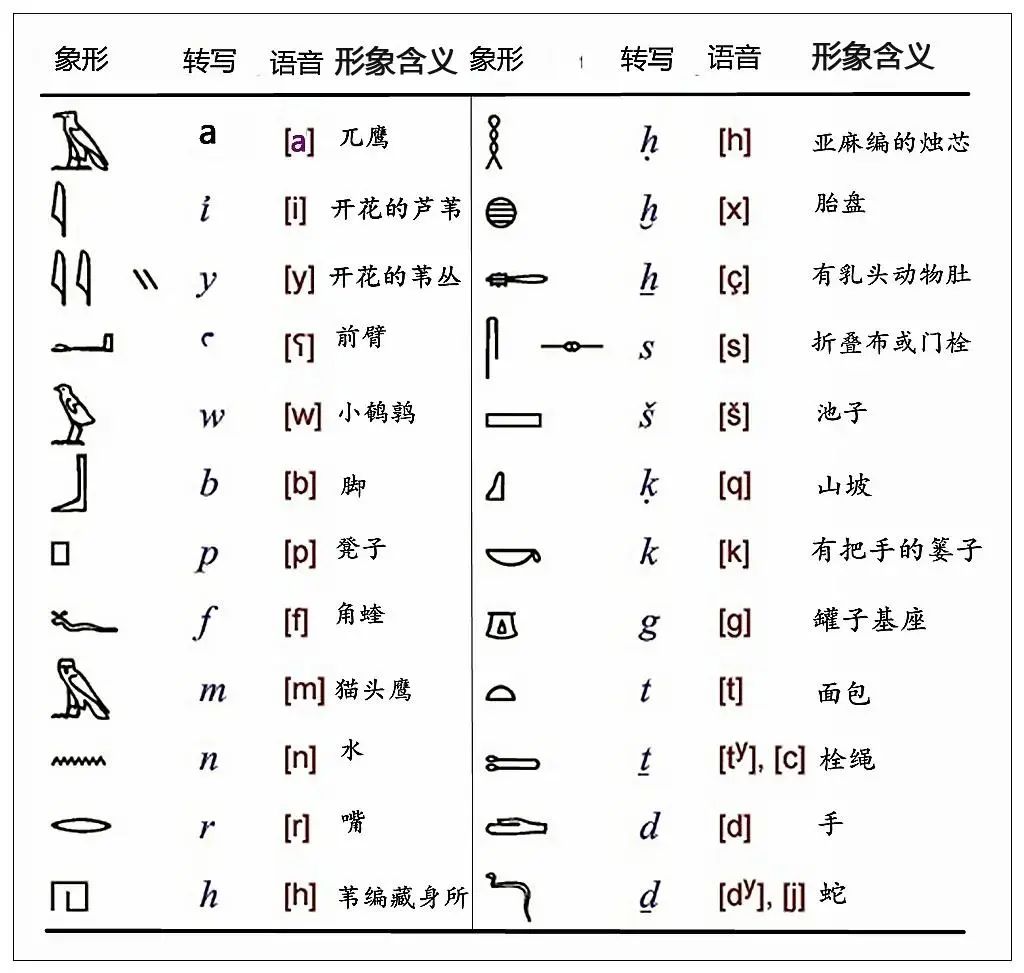

埃及象形符号中的表音符,只有辅音,没有元音。

其辅音分为三种:单辅音、双辅音和三辅音。其中,单辅音有 20 多个,双辅音大约有 130 个。

埃及象形文字是口语的书面化。作为文字的最基本构成要素,表音符号中的单辅音,其背后的形象,一定是埃及人常见和常说之物。

所以,埃及象形文字的单辅音,最能告诉我们,古代埃及人经常接触到什么。

如上图所示,这些东西主要分为如下几类:

身体类:前臂、脚、嘴巴、胎盘、动物肚、手;

植物类:开花的芦苇、开花的苇丛;

动物类:兀鹰、小鹌鹑、头上长角的角蝰蛇、猫头鹰、蛇;

工具类:凳子、苇编的藏身所、亚麻编的烛芯、门栓、折叠布、有把手的篓子、罐子基座、栓绳;

食物类:面包;

自然类:水、池子、山坡。

头上长角的角蝰蛇

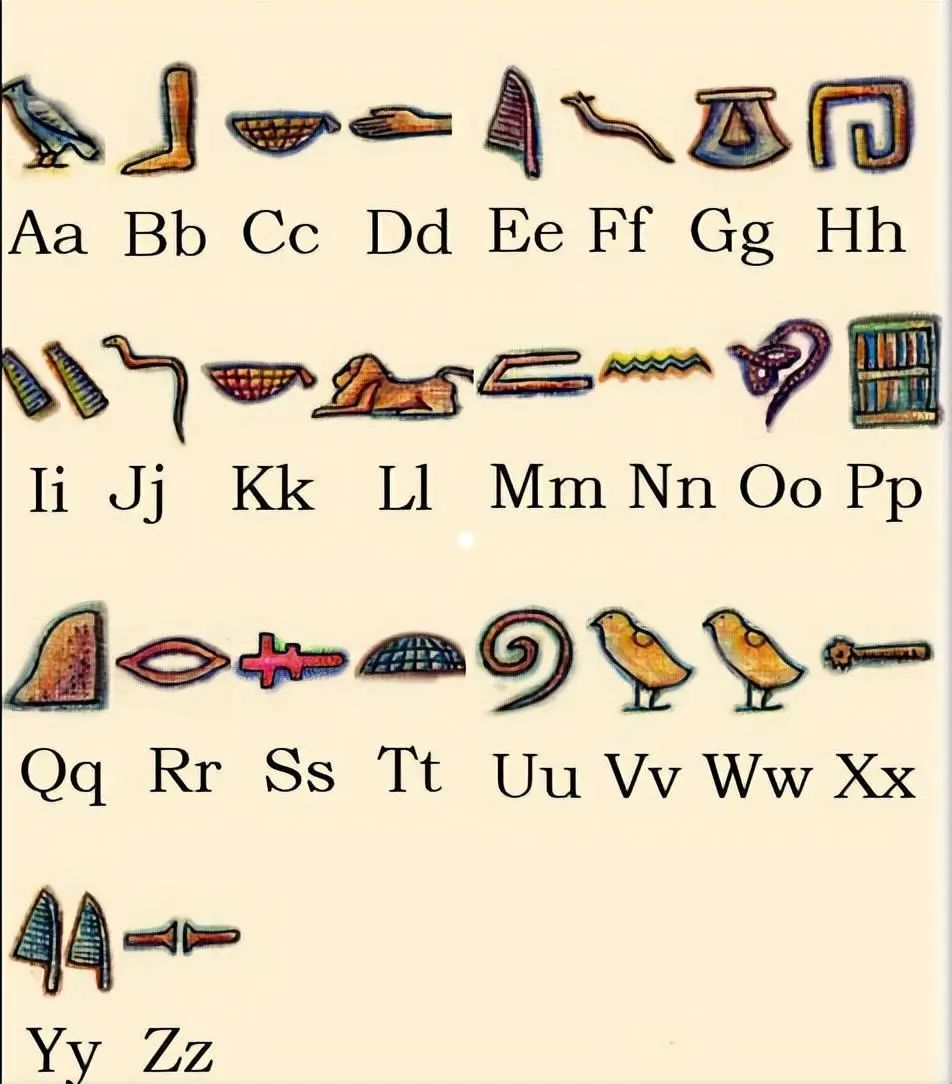

为了快速记住单辅音,西方学者发明了 “字母表”,见下图。

表音符号的双辅音和三辅音,其实也是一些常见的东西,考虑到它比单辅音的发音更难,也许他们中的一些物体的普遍性会稍微差点,或者其背后的形象更难辨认。

3

莎草纸的英语单词是 papyrus,它由 7 个字母组成。

英语的字母共有 26 个。

埃及象形文字,通常由若干个象形符号组成。例如图 6 中 “老” 这个象形字,由 4 个象形符号组成。

问题来了,埃及的象形符号有多少个?

答案是 5000 多个。

相比 26 个字母,5000 多个象形符号,可谓太恐怖了。

由他们组合而成的象形文字,也必然是天量级的!

这就是埃及文字难学的原因,也是埃及文字最终消失的原因。

换言之,埃及文明的断裂,直接原因固然是阿拉伯人统治造成的,但根本原因是埃及字太难学了。

4

商博良对埃及象形符号的性质进行了分类,即表音符号、表意符号和限定符号。

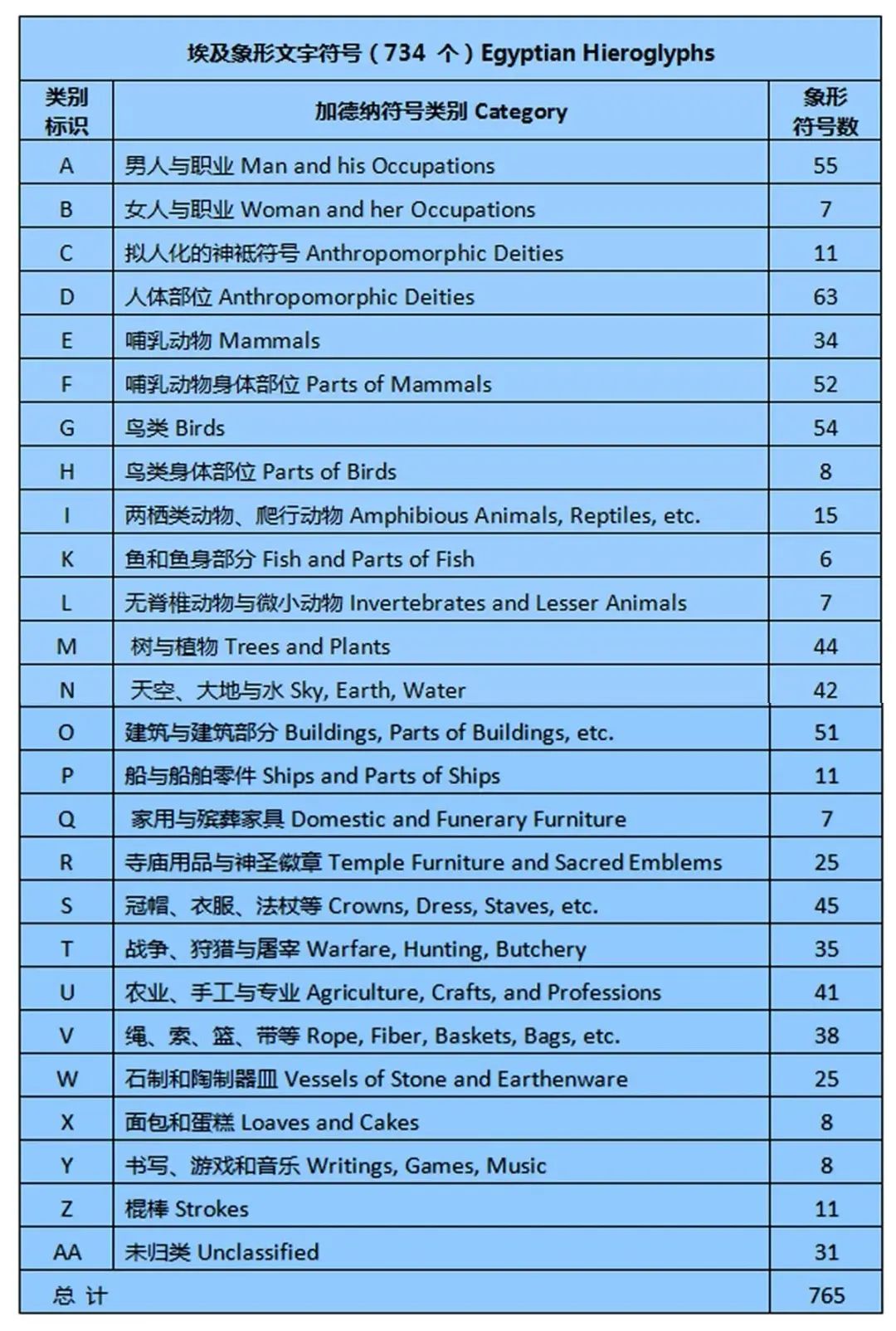

为了更易查询和背诵,英国的埃及学家艾伦・加德纳对埃及象形符号进行了另外一种形式的分类。

这种分类基于符号的形象。

右二为艾伦・加德纳

1927 年,加德纳出版了巨著《埃及语法:象形文字研究入门》,对构成埃及圣书字的 734 个象形符号进行了分类,同时为每个分类下的符号进行了编号。

首先,他把 734 个象形符号分为 26 类,标识为从 A 到 Z。这些类主要有人体、动物、植物、鸟类等。

然后,在每类下面给出相关的字,并为其编号,如 B5、C9,等等。

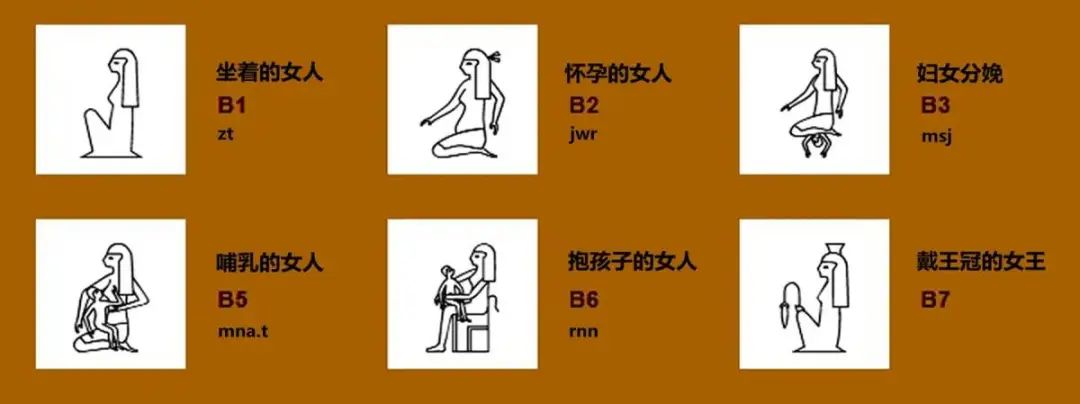

以 B 类为例,它是关于女人及其职业的,其 B1 为坐着的女人、B2 为怀孕的女人、B3 为妇女分娩、B6 为抱孩子的女人,等等。

它们虽然都与女人有关,但他们的读音完全没有规律(限定符号没有读音,如 B7)。所以依然需要死记硬背。

这意味着,你需要记住 734 个符号,甚至是 5000 多个符号,才有可能正确地读出某个象形字。

这样的象形字,其实就是个 “单词”。

英语有 40-60 万个单词,常用单词有 3-4 万,普通人掌握 3-5 千就够了。

为了学会这 3-5 千个单词,他们仅需学会 26 个字母,以及有限的几个字母组合的发音,如 ou、ing 等。对学习者来说,这是一件轻松的事情。

假定埃及的普通人也需要掌握 3-5 千个象形字,才能应付日常的阅读,那么他们需要学会多少个象形符号?

答案很有可能是上千个。

这上千个读音没有规律的象形符号,记诵起来必然很难。

综上,关于象形符号,我们做个小结:

一、埃及象形符号非常多,有五千多个,记诵起来会很难;

二、有些符号有读音,有些没有,那些没有读音的象形符号,通常是限定符号;

三、象形符号可以单独成字,但大多数情况下是,多个象形符号组成一个象形字;

四、象形符号太多,难以记诵,由其组成的象形字更多,更难记诵。

5

象形符号是象形文字的基本构成单元。

前面我们讲了象形符号的分类,主要是商博良的分类和加德纳的分类,接下来结合案例讲下如何用象形符号构造象形文字。

如果我们想写 “鸭子” 这个字,直接画个鸭子即可。因为鸭子是一个表意符号。

如果我们想写 “儿子” 这个字呢?直接画个男孩子?容易让人误解。

其实,我们可以这么做:先画个 “鸭子” 作为表音符号,然后画个 “男子” 作为限定符号。因为在埃及语中,儿子和鸭子的语音相近。

如果想写 “小” 这个字,该怎么做?作为一个形容词,自然没有对应的表意符号,那么只能先写表音符号,再写限定符号。在埃及语中,“小” 的发音是 nds,即水、蛇、门栓。含义为 “小” 的限定符为麻雀,因为麻雀小。

另外,麻雀喜欢偷吃粮食,所以它也有 “不好”、“坏” 的含义。在埃及语中,“坏” 的读音为 bin,对应的表音符号是脚、开花的芦苇、水,所以 “坏” 字的写法为:bin 加上麻雀,见上图。

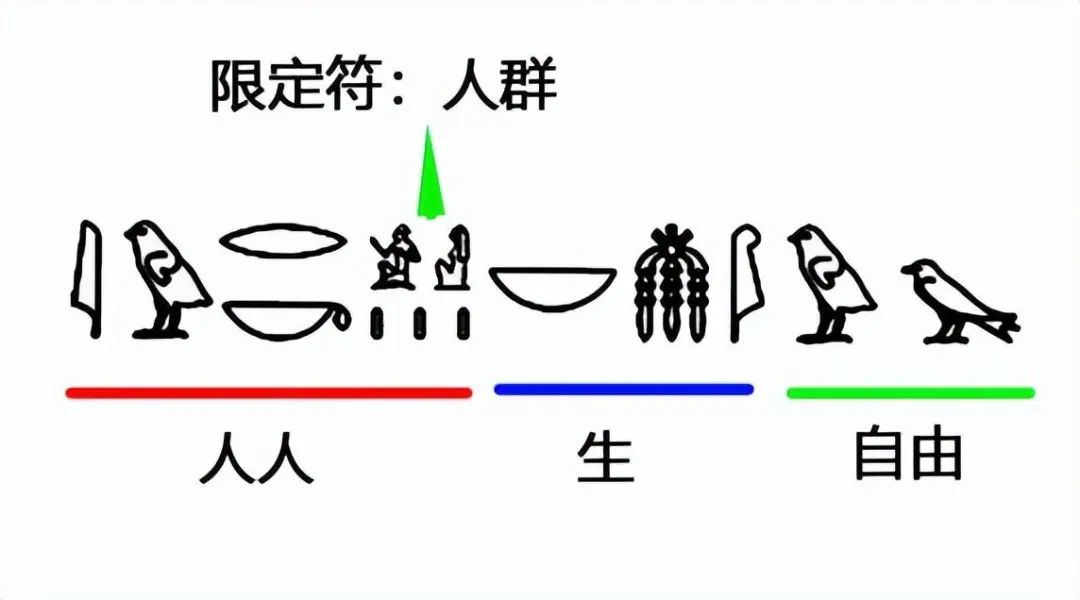

再来个复杂的:“人人生而 Z 由”,该如何写?

“人人” 的写法:“人人” 的表音符号,加上 “人人” 的限定符号。

“生” 的写法:“出生” 的表音符号,加上 “下来” 的限定符号。

“自由” 的写法:“自由” 的表音符号,加上 “鸟儿” 的限定符号,因为鸟儿自由自在。

其实,上述文字只是我对上图的个人理解,对不对,我也不知道。不过道理应该是没有问题的。

绝学回响 | 古埃及文字的破译与消亡

王海利 中国社会科学报 2024 年 09 月 06 日 10:47 北京

文字的发明,是人类历史上取得的重要成就之一。人们常说,语言使人类与动物相区分,文字则使文明与野蛮相区分。显然,文字是人类进入文明社会的重要标志,可谓文明的灵魂。

遗憾的是,文字的重要性远远没有得到应有的认识。什么是文字呢?在一些西方学者看来,文字只不过是记录语言的符号。现代语言学之父索绪尔曾经指出,“语言和文字是两种不同的符号系统,后者的存在只是为了表现前者”。换言之,文字存在的唯一理由就是表现语言,因此语言是第一性的,文字是第二性的,文字只是语言的附庸。这种观点被法国哲学家德里达批判为 “逻各斯中心主义”(即语音中心主义)。西方自亚里士多德以来,逻各斯中心主义的偏见根深蒂固,导致人们推崇语言、贬低文字,文字的重要性被人们忽视。

1 破译古埃及文字

古埃及文字曾经被连续使用 4000 年左右,堪称世界上使用时间最长的文字。古埃及文字具有的象形特征使很多研究者产生了严重误解。正如古希腊人给古埃及文字的命名 hiero-glyphica(神圣的刻写)一样,自从古希腊古罗马统治埃及以来,古埃及文字便被笼罩在这种神秘的光环之中。人们误以为古埃及文字是一种含有 “神的启示” 的象征符号,隐藏着古代祭司们的神秘智慧,只有某些掌握宗教奥秘的人才能知晓其中的含义。5 世纪,一个叫赫拉波隆的人写了一本介绍古埃及文字的书。书中对古埃及文字的解释牵强附会、荒诞不经:古埃及人画一只野兔表示 “打开”,是因为野兔的眼睛永远是睁着的,即使睡觉也如此;画一只秃鹫表示 “母亲”,是因为秃鹫都是雌性的,没有雄性的。赫拉波隆如此荒唐的解释竟然被欧洲人奉为圭臬,几乎无人敢越雷池半步,直到 19 世纪上半叶,这种情况才开始发生改变。因此,古埃及文字无法破译是因为学者们步入了 “象形” 的误区。事实上,当今世界上各式各样的秘传神学、神秘术和神智学之所以对法老时代的埃及依旧痴迷不减,圣书体文字具有的魅力和奥妙是其中一个重要原因。

1822 年 9 月 27 日,法国学者商博良在巴黎法国科学院发表《就表音圣书体文字的字母问题致达希尔先生的信》的报告,宣告古埃及文字破译成功。人们通常把古埃及文字的破译归功于商博良的天才和勤奋。客观地说,商博良的成功不是偶然的,而是取决于多种因素。试想,如果没有罗塞塔石碑上的双语对照碑文,他不可能破译;若没有其他先贤的不懈努力、天才式灵感,尤其是法国学者德・萨西、英国学者托马斯・杨、瑞典学者阿克布拉德,恐怕商博良的成功也根本无从谈起。这些人物个个堪称天才,为什么独有商博良最终成功了呢?

2015 年 5 月,在美国新泽西州立罗格斯大学召开的 “世界四种远古文字的对话” 国际研讨会上,美国埃及学者雷奥・德普伊特指出:“古埃及文字解读的历史有待于我们重新书写。若没有认识到中国汉字在对古埃及文字的早期破译过程中所发挥的无与伦比的重要作用,重写古埃及文字解读的历史将是埃及学界永恒的任务。” 汉学和埃及学研究的不断深入,以及比较文字学研究的日益进展,为这个问题的解决提供了契机,即欧洲汉学的创立对古埃及文字的破译发挥了十分重要的作用。

在 18 世纪的欧洲,法国对中国的了解甚至超过了对欧洲其他国家的了解。1814 年,法国迎来了一个具有划时代意义的事件,即法兰西学院设立汉满鞑靼语言文学讲席,由年轻的汉学家雷慕沙主持。法兰西学院汉学席位的设立标志着法国(也是整个欧洲)专业汉学的诞生。虽然商博良解读古埃及文字的具体经过没有留下相关的记载,但是,通过他在法兰西学院所作的报告以及此后出版的相关著作,我们可以清晰地发现,商博良从雷慕沙的著作中获益匪浅。具体而言,商博良正是从 “反切”“形声”“部首” 等中文概念中获得了破译古埃及文字的灵感。商博良在著作中多处多次提及中国,涉及汉字相关知识的诸多方面:1822 年出版的《就表音圣书体文字的字母问题致达希尔先生的信》中两处提及中国,明确指出古埃及文字与汉字属同一种文字类型;1824 年出版的《古埃及文字体系概要》中 40 余处涉及中国;1836 年出版的《古埃及语语法》中 4 处涉及中国;1841 年出版的《古埃及语词典》中 50 余处涉及中国,如 “六书”“三才” 等概念。商博良还在《古埃及语词典》一书的序言中,就汉字与古埃及文字的异同进行了详细的比较,还参考中国最早的词典《尔雅》对汉语词汇的分类,对古埃及词汇进行了分类。

“他山之石,可以攻玉”,正是商博良所掌握的丰富、深入而准确的汉学知识,使得他能够探赜索隐、钩深致远,从汉语汉字中获得了无穷的灵感,最终揭开了千余年来笼罩在古埃及文字上的神秘面纱。不过,尽管我们把商博良称为古埃及文字的破译者,但是严格说来,他并没有将古埃及文字完全破译。事实上,商博良在破译古埃及文字过程中取得的最大成就,在于他提供了一个全面的、可靠的、可核实的 “标音圣书体文字字母” 汇编,他只是意识到古埃及文字中单音符号的存在,而没有意识到双音符号和三音符号的存在。这项工作后来是由德国学者卡尔・莱普修斯逐渐完善的。

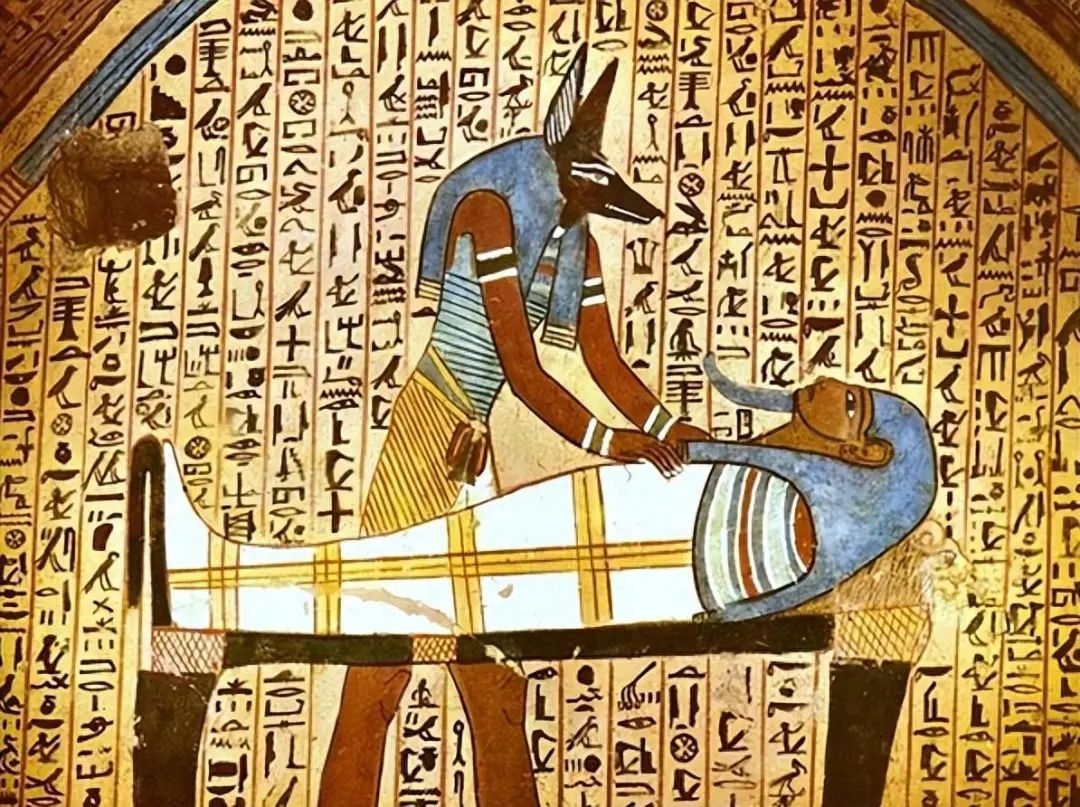

2 古埃及文字与艺术的融合

圣书体文字是一个复杂的文字体系,它既是语言的表达,也是对周围世界的表现。换句话说,圣书体文字的各个组成部分,一方面作为语言的符号表达语意和语音,另一方面又作为图画反映世界。圣书体文字的后一种功能可以说与艺术毫无二致,因此,柏拉图在谈及古埃及文字时使用了 “样板” 一词。“样板” 之所以神圣,是因为圣书体文字被认为是由诸神创造的,如同神庙的结构和仪式的步骤一样。王朝后期的埃及神庙把保护和保存这些样板和格式视为己任。德国埃及学家阿斯曼指出:“圣书体文字拥有包罗万象的能力,因为它从理论上说能够容纳所有可以被描画的事物,它相当于一部图解百科全书。” 正是在这个意义上,另一位德国埃及学家荣格这样说:“古埃及人的世界无非就是由神创造的圣书体文字符号。”

在古代埃及,圣书体文字属于艺术的范畴,只有一个成为 “画工”,即在纪念碑上勾勒圣书体文字轮廓的人,才有必要学会圣书体文字。古埃及人的艺术与文字融合到了令人难以置信的程度,以至于我们不能说它们关系紧密,而是应当把它们视为一个有机整体。如果说文字构成了一种艺术,那么艺术就可以被称为文字的延伸。正是因此,圣书体文字在存在过程中一直没有放弃细致逼真的图画特征,就如同古代埃及艺术在类型和格式等方面自始至终遵守严格的法则一样。圣书体文字所具有的艺术特征与艺术所具有的文字特征相辅相成,完美地融合在一起。

3 古埃及文字的消亡

古埃及文字这样一种发达且成熟并可以满足社会各种需要的文字,后来怎么会消亡了呢?这个问题引发了众多的评论和假说。法国学者、文学理论家、语言学家克里斯特瓦认为,一个较为可能的原因是基督教对埃及宗教的取代造成了书吏 —— 祭司阶层的衰落,因而导致他们使用的语言及文字体系随之衰退、凋零。

虽然古埃及文字是一个比较稳定的系统,然而,它并非没有发生过变化,这些变化主要发生在古希腊、古罗马统治时期,该时期埃及文字变得更加简化和多元。当时的人们普遍注意到古语词的语音化现象:古语词获得了表音功能,其音值大多是它以前标注的数个辅音中的第一个辅音的发音。但是,同样在该时期,一些埃及祭司为了垄断祭司阶层的特权地位,故意将埃及文字变得复杂而晦涩,书写圣书体文字的符号数量从原来的 700 多个迅速增加到几千个之多,导致不同地区神庙的祭司书写的圣书体文字出入很大,这给理解和沟通带来了许多困难和不便,从而也对圣书体文字的消亡起到了推波助澜的作用。美国文字学家盖尔布指出,从世界上不同地区文字发展的总体趋势来看,文字是走 “经济化” 路线的,即愈简单愈好,因此我们不难理解,后来的埃及人为什么会着迷于使用更为简单的希腊字母了。

另外,古埃及文字只是标记辅音,元音被忽略不记,记录语音的作用在古埃及文字体系里被严重弱化。因此,从某种意义上说,古埃及文字独立于话语交流,从而亦独立于社会交往。正是在这个意义上,克里斯特瓦认为:“当经济环境发生改变时,古埃及圣书体文字必定要走上消亡的道路:这便是希腊文明入侵地中海盆地、交换(商业社会)成为主导准则时所发生的事情。”

通常来说,读写能力会对人类思维产生强大的影响,但在古代埃及,这种文字的潜能并没有得到充分发挥:文字能够保存和编纂信息,尤其是过去的和神秘的信息,但它并没有对已知信息进行更抽象的、辩证的分析,也没有产生任何文化多样性。正如英国埃及学家帕金森所指出的那样:“古代埃及在很大程度上仍然是一种口头文化,文字只是一种有限的社会和认知现象而已。” 当然,古埃及圣书体文字作为一种标准化的书写系统可以跨越方言的障碍交流信息,满足政治权力的需要,统一了尼罗河谷,成就了绵延几千年的伟大的古埃及文明。

(本文系国家社科基金冷门 “绝学” 专项 “比较视域下的古埃及文字研究”(19VJX072)阶段性成果)

(作者系北京师范大学历史学院教授)

向商博良致敬

原创 雨树披纷 2023 年 03 月 23 日 13:50 福建

法国人让・弗朗索瓦・商博良,一个旷世奇才。他破译了曾经被认为是 “死去的语言” 的埃及象形文字,开创了埃及学,被誉为 “现代古埃及学之父”。商博良的学术生命如此丰富和崇高,显示了人类智力生活中种种难以诠释的巨大能量和潜力。作为现代人,我想要的是透明性、可解释性和可操作性;但我从商博良那里得到的,却是一种焦虑不安,一种自惭形秽。

当读书昏倦困惫时,当心灵干涸自闭时,当文思枯竭激情荡然时,当身心开始怠惰慵懒时,我常会不期然而然地想到商博良,内心就会奋然激越,仿佛在我长跑人生的屁股上打上一针助跑强心剂。真是不可思议的事。也许,这就是天才人物的力量,一种寄寓在心中的激奋、敬佩和励志的力量。

读完商博良的传记,常常琢磨他究竟为我们后世留下什么样的遗产?他的埃及学?他打开了古老埃及文化的尘封石门,复活了一个死去的文明,让后继者蜂拥而入。尽管阅读古奥的埃及象形文字,如今已不再是难事。可是,我们依然理解不透他们传诸后代的内在含义。他的天才?不是谁都能拥有他那样超轶绝尘的天资。除此之外,还有其他什么因素在起着决定性因素呢?

商博良在语言上表现了罕见的天分,对语言有着异乎寻常的自学热情。他掌握了拉丁语、希腊语、波斯语、希伯来语等十几种语言,他甚至涉猎中国古文,据说是考察中国古文和埃及古文之间的联系。他的阿拉伯语精通到连音调都圆熟了,以至于一位阿拉伯人竟把他当成同乡。他能说能写埃及古老的科普特语,并用该语言写日记作为练习;40 年后,一位法国科学家发现这些日记,竟当成失落的埃及古文,写下洋洋洒洒的 “研究” 文章。

天才的出生,往往充满着玄秘。商博良的出生地,是法国东南部的道菲尼省,自古人杰地灵,据说是神仙频频莅临之地。商博良出生前,当地一位巫师向他母亲断言:马上要出生的,肯定是一个男孩;他将成就一番不凡的事业而名垂千古。当商博良还是不名一文的青年时,一位欧洲著名骨相家,被商博良奇异的头骨形状所震撼,他惊叫道:“这是个语言天才!”

天才是天生的,其早年就有异于常人的创造表现,而其一生创造的业绩,对人类历史和文化具有深刻的影响。天资条件对人才与天才的形成,具有绝对的主导作用。人才可以通过后天努力形成,而天才必须具有某种天赋。天才从无意识中汲取思想、捕捉形象、灵感和直觉。任何坚持不懈的努力,都不能代替天才所需要的特殊天赋。

再勤奋的人才也成不了天才,这原本毫无异议,但郭沫若却提出 “勤奋出天才” 的 “反潮流” 理论。他在《天才与勤奋》一文里说:“形成天才的决定因素应该是勤奋。古往今来,有成就的人并不都是天资高,有许多天资差的人经过勤学苦练,也做出了很好的成就。有几分勤学苦练,天资就能发挥几分。” 这种极端强调勤奋作用的理论,鼓励众多莘莘学子一味埋头挖井,把井打得深深的,却不管出不出水,忽视了自辟蹊径、换个地方打井的重要性和必要性。

现在我们知道,郭老的 “勤奋出天才” 之说发表于 1962 年,在学术研究上迎合了当时的社会思潮,即 “人有多大胆,地有多大产” 之类的主观唯心论。“勤奋出天才” 的论调滥觞于上世纪六十年代初,泛滥于六、七十年代,八、九十年代风头依然不减,到了二十一世纪的今天,居然还有市场!

世界上勤学苦练者可谓多矣,难道愈是勤奋就愈易成天才?答案是否定的。天才音乐家莫扎特并不因为他的多弹,天才数学家高斯并不由于他的多算,马拉多纳的足球也不是因为他多踢,兰波的诗才也不是由于他多写,梵高的画艺并不是由于他多画。天才者未必比常人更多勤奋的汗水。

专注的力量,执着的坚韧,一心一意,如痴如醉,充满着狂热和偏执,是商博良成功的重要因素。直接瞄准目标,高度集中注意,坚持自己的目标,不理会学术界的杂音和其他方面的社会干扰,商博良完成了当时人视为不可能完成的任务:破译象形文字,使僵死的符号起死回生。而挖掘出特洛伊古城的德国人海因里希 - 谢里曼,同样也完成了不可能完成的任务,同样具备专注、偏执、坚韧的特质。

从小就种下 “幻想” 的种子,奇思妙想,异想天开,自信得几近荒诞。商博良是这样的人,谢里曼也是这样的人。11 岁的商博良在法国著名数学家、物理学家傅立叶家中,见到那些古埃及纸草和石片上的象形文字。当得知无人认识这些字时,他信心满满地说:“我会认识的。过几年就可以。那时我就长大了。” 几十年后,他叩开了幻想的门扉。7 岁那年,当谢里曼从父亲那里首次听到特洛伊 “传说” 时,他对父亲说:“我长大以后,要亲自去找到特洛伊城和国王留下的珍宝。” 父亲大笑。46 岁以后,他果然用铁铲找到了这座 “传说” 的城市。

商博良后来终于有机会亲睹梦系魂绕的埃及,他书斋中想象的埃及,与实地中现实的埃及,惊人的一致,书斋理论一一得到验证。商博良唯一的埃及之旅,那种熟悉自在的感觉,就像是游子的回故乡之行。埃及人热情地围观这位法国人,这位 “看得懂古代石碑的人”。想象是一种动力也是一种能力。英国天才诗人柯尔律治认为:想象力是 “一切人类知觉的活动能和原动力”。我们低估了想象的作用,忽略了想象的力量,这一切都缘于国人热衷实利的态度,中国人自古就是现实主义者。

读过《征服墨西哥》的人,无不被书中科尔特斯出征美洲的史迹所惊叹,无不被书中描绘的中美洲森林的种种奥秘所吸引。这部书描写精彩而真实,读来栩栩如生,有种置身 “现场” 的感觉。读者也许不知道,该书的作者,美国人威廉・普莱斯考特,因为双目几乎失明,终生都埋头于书斋和图书馆,从未亲身实地调查过书中描绘的古迹。他借助盲书板,依靠敏锐而丰富的想象,写下了这部考古巨著。这就是想象的力量。

商博良是法国大革命的儿子,拿破仑也是法国大革命的儿子。他们所处的那个时代,欧洲社会动荡起伏,欧洲文明正步步烂熟。然而动荡的时代,正是把天才推向生命巅峰的时代。拿破仑与商博良,他们的志趣正投世好,一个是政治天才,用火与剑征服埃及;一个是语言天才,用鹅毛笔和古文字征服埃及。这就是历史的幸运。

天缘凑合,两个天才相遇了。百日政变时,拿破仑率军进入格兰诺勃尔。当得知有个叫商博良的年轻教授正在编写科普特语词典时,拿破仑召见了这位尚有几分稚气的学者。两个天才惺惺相惜,谈了很久。次日,拿破仑又特地来到大学图书馆,看望他十分赏识的年轻教授,再次谈起语言方面的研究工作。在我们这个世纪,已经鲜有这类天才的对话。我们这些命运简单的人,很难理解天才相遇所蕴藏的特异和伟大。

在人类历史的长河中,究竟是个人控制历史?还是历史或命运控制个人?拿破仑一生的经历都证明他们不过是命运的体现,他们被历史所操纵。拿破仑没有自我,他只有命运和英雄使命。相比之下,商博良的一生既不是传奇也不是寓言故事,他的一生显而易见地清澈透明,瑕与瑜都显露得清清楚楚,就像历史清浅小溪的一条冷鱼。

深信古代权威的教条,拜伏古人设立的龛座,像虔诚的教徒对典籍一样信奉,这是人类头脑里存在的一种典型的观念。几个世纪以来,无数学者都企图破译象形文字,到了近代,英法德意那些最有名的学者,倾注全力想要揭开象形文字的奥秘,结果都一无所获。他们无一例外犯了同样的错误:难以跳出、抛弃古代著名学者如荷拉波隆、希罗多德所设的框框,把自己锁进了传统观念的云山雾罩里,即象形文字是一种无法理解的以图示意的文字。

商博良具有打破传统束缚、彻底改变观念的气魄。他的突围固然胎源于他的才识和学养,更主要还是他具有一种颠覆的能力,能抓住自己的头发,将自己从古代学者传统的泥淖里拽出来,另起炉灶,背道而驰,终于拨云见日。任何伟大的发现,事后看来都似乎是简单的。但是,在当时欧洲破译象形文字高手如云的情势下,商博良离经叛道需要极大的能量,一种只有天才人物才具备的能量。那些学者缺乏自拔于泥的能量,倾其一生在残纸故堆中寻觅,穷经皓首却一事无成,最后湮灭无闻。

庸才嫉恨天才,不仅中国有,外国同样也有。19 岁那年,羽毛渐丰的商博良,回到格兰诺勃尔,受聘为大学历史教授。他的学生,很多还是他在公学里的同窗学友。他秀出班行,知识深博,踔厉风发,同学个个望尘莫及,水准不可以道里计。于是他遭到了同学、同事们毫无悬念、可以理解的嫉妒和暗算,好在磨难并未梏没未来考古大家的性灵。他死后,英国、德国的专家抱团,对他展开攻击,斥责他的译法为幻想的产物。

青山遮不住,毕竟东流去,天才最终总会出现在光天化日之下的,天才最终总会得到他应有的崇高评价和赞誉,尽管可能要花上几个世纪的时间。商博良比较幸运,他死了 64 年之后,终于获得了承认。仰望商博良,我看懂了我是谁我不是谁,了解了什么叫勇气和畏惧,了解了一个躲藏在所谓 “责任” 硬壳里的自我。

如果认为商博良是自恃天才一蹴而平地起高楼,那就大错特错了。他从立志破译象形文字一直到解开罗赛塔石碑铭文,花费了他 30 多年的光阴。很少有按照准确的 “时间表” 和 “路线图” 做出学术上的伟大发现。赫尔岑说过:“科学绝不能不劳而获,除了汗流满面外,没有其他获取的方法。” 我们真的应该用心体会这句话,不要动辄为恶劣环境、艰窘处境而抓狂、愤懑和牢骚。

有人说,如果他能深耕一个领域,也许就是在一个牛顿!我很好奇,仔细研究之后才发现他确实 “牛”

原创 Masir123 科学羊 2024 年 04 月 25 日 07:10 广东

本文我们探讨一个关于古代象形文字的破译,这其实是历史上扣人心弦的学术探险故事,关键的问题是他也和密码破解有关系。

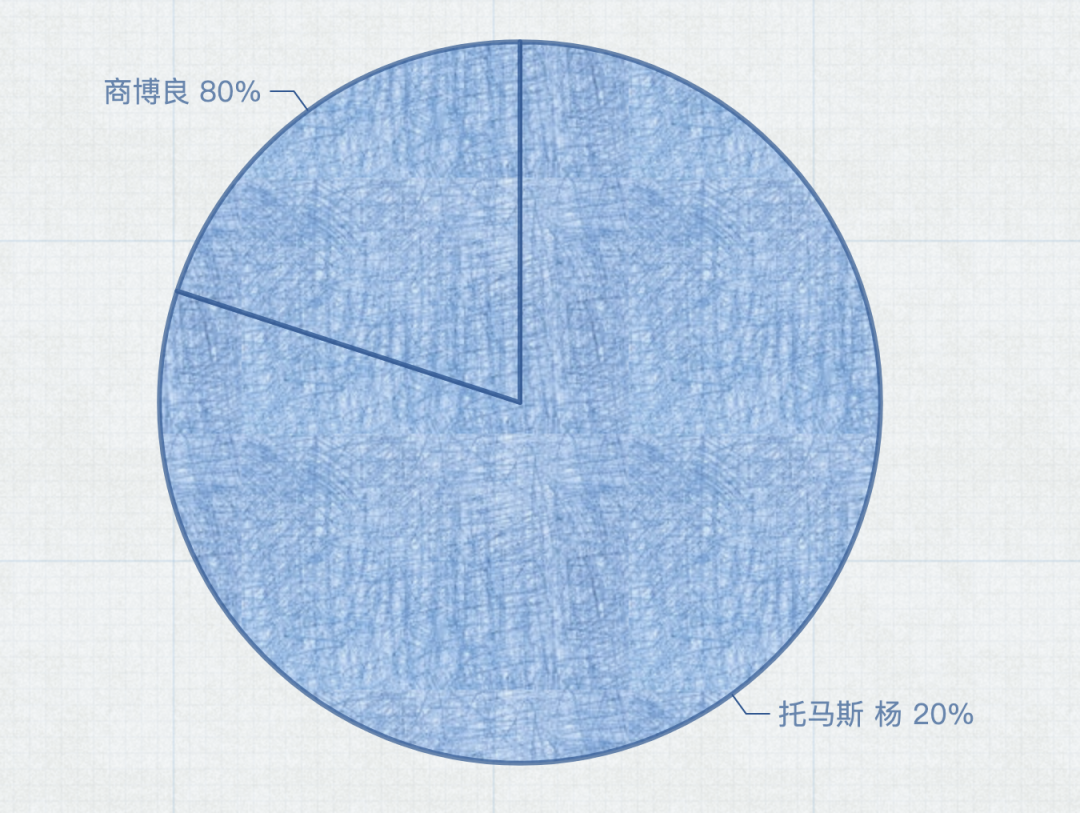

在这个故事中,有两位破译天才的影子:托马斯・杨和商博良。

托马斯・杨在整个破译过程中贡献了大约 20%,而商博良则完成了剩下的 80%。

尽管如此,历史的光环往往只照耀在了杨的身上,而对商博良的贡献则鲜为人提及。

01

托马斯・杨(英语:Thomas Young,1773 年 6 月 13 日 —1829 年 5 月 10 日)

我们首先来了解一下托马斯・杨,亦称 “杨氏”。

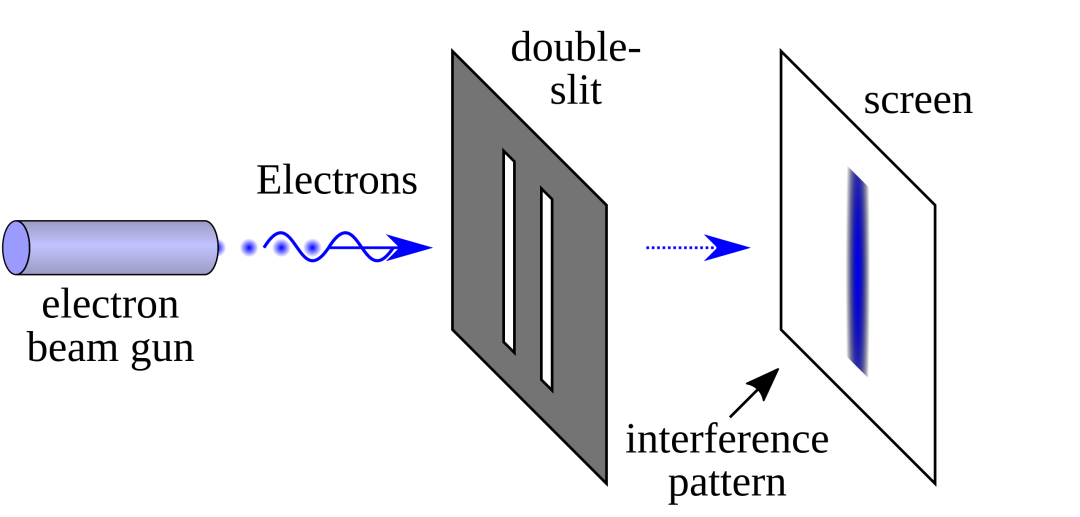

“杨氏” 这个名字大家绝对不陌生,因为在中学的物理实验中,我们经常会提到那个诡异的 “杨氏双缝干涉实验”。

双狭缝像示意图 | wiki

这里的 “杨氏” 指的就是托马斯・杨,而非杨振宁。

关于 “杨氏双缝干涉实验” 的细节我们今天不谈,未来有机会再细聊。

其实,托马斯・杨并不仅是物理学家,而还是一位多才多艺的科学家。

进一步说,他的主业是医生,他甚至曾放弃了英国皇家科学院的研究职位,以免研究影响他的医生职责。

他在物理学有着卓越的成就,例如光学的干涉实验和材料力学的杨氏模量。

作为医生,他在医学史上也有所建树。

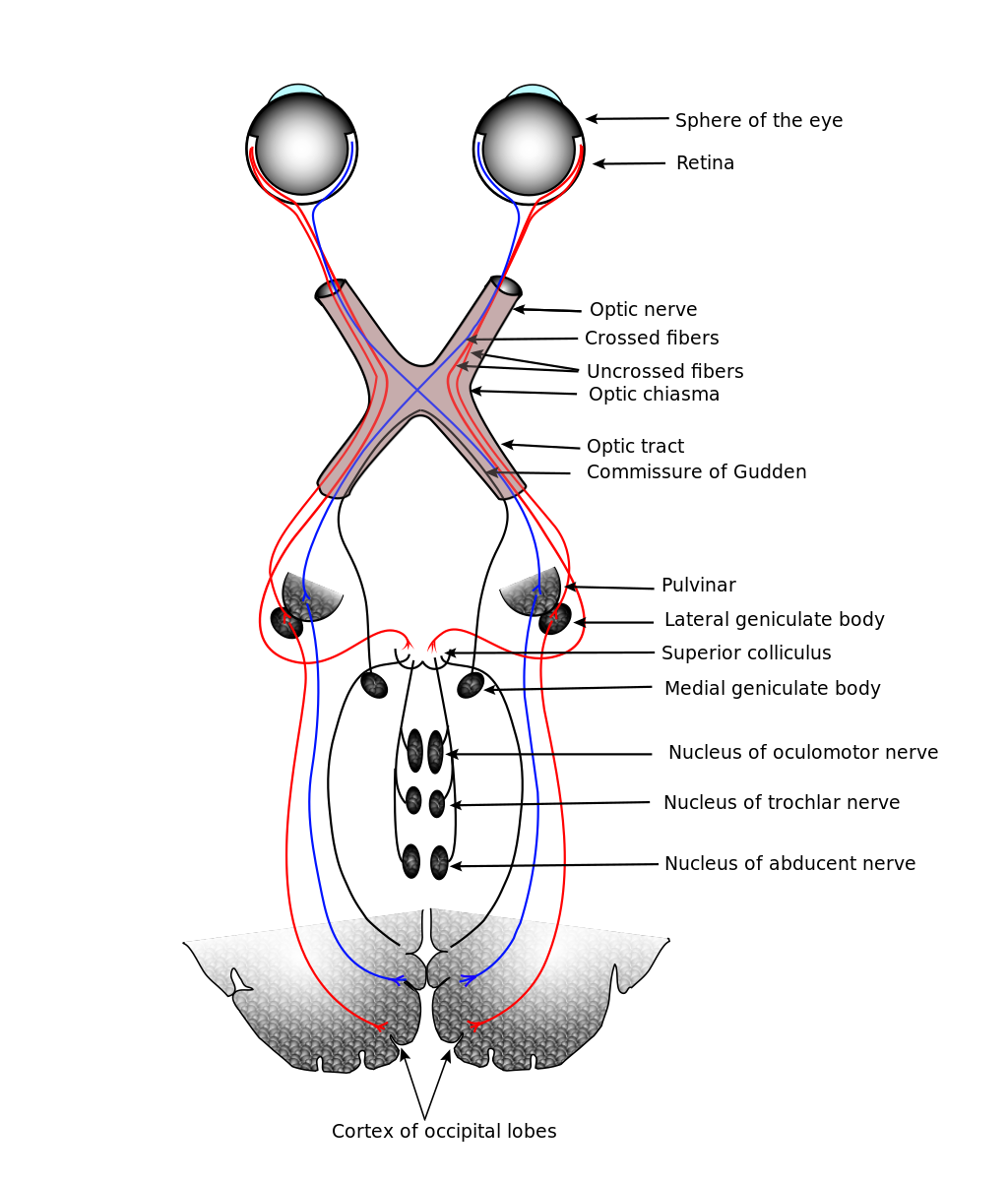

比如,在现代解剖学证据出现前 150 多年,他就已经提出了眼睛通过三种不同视神经感应光的假说。

典型感觉系统的例子:视觉系统 | wiki

但托马斯・杨的才华不仅限于此。

他不但精通物理学、医学和语言学,还在经济学、音乐乃至杂技上有所涉猎。

他在 20 岁时已经掌握了包括希腊语、拉丁语、希伯来语、德语等在内的十几种语言,并且对另外约 400 种语言有深入研究,因而有 “世界上最后一个什么都知道的人” 的美誉。(可能我知道的还有达芬奇)

有人评论说,如果托马斯・杨能专注于某一个领域,他可能会成为下一个牛顿。

你觉得呢?

可能,我不会这么认为,这可能是一个通才和专才的问题吧,通才能到达芬奇的水平就差不多了,而专才肯定非牛顿他们莫属了!

02

「纳瓦霍人」曾利用俚语来加密信息,由于从未被破译,这构成了一个完全的加密过程。

也就是,只有加密、没有解密!

但是,古代语言的破译则呈现出另一种情形:它们本意不在加密,却让现代的我们费尽心机去解读它们的意义。

若问哪个更难 —— 破解古代语言还是纳瓦霍语,答案可能会让人意外:古代语言的破译难度更大。

为什么会这样呢?主要有两个原因:

首先,纳瓦霍语是在战争中使用的,因此不断有新的加密样本生成,供解密者分析。

而对于古代文字,我们往往只能依赖偶然发现的文献,这些稀缺的样本极大限制了解密的可能性。

其次,在战争环境中使用的密文通常含有许多暗示和线索,如天气预报中的温度、风力描述,或大事件相关的信息,这些都为破译提供了有力的着力点。

而那些历史久远的文本,却往往脱离了它们最初的语境,使得解读它们的难度增加。

尽管如此,历史上还是有不少古代文字被成功破译。

这是怎么做到的呢?

原因就在于那些成功的案例,不是发现了足够多的连续文本样本,就是找到了关键的解读线索,或者两者兼而有之。

03

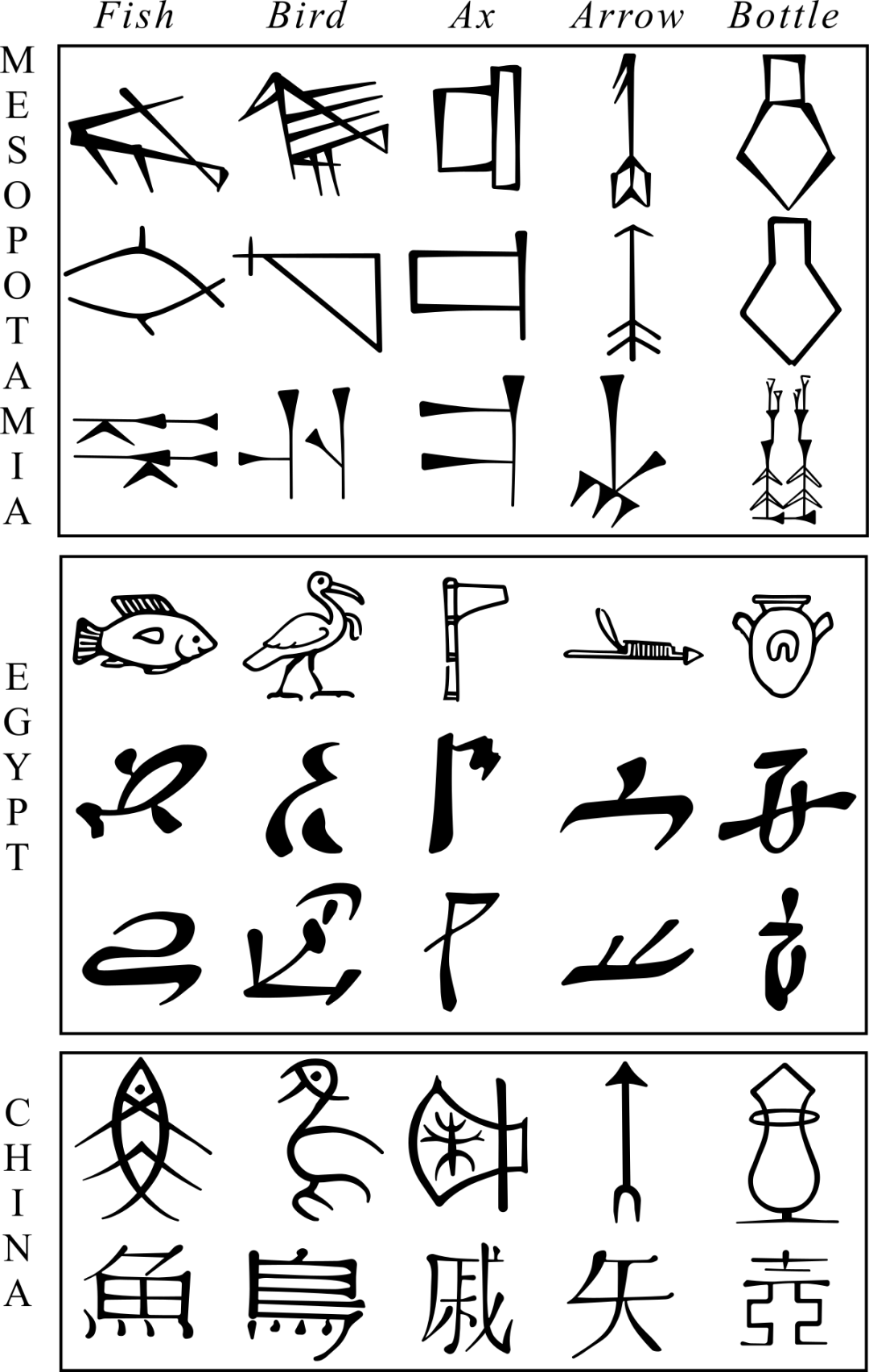

「楔形文字」、「古埃及文字」和「汉字」三套象形文字系统演化历史的对比,来源 wiki

任何曾经接触过象形文字的人初看可能会认为这是一种通过图形来表达含义的文字。

然而,实际上古埃及文字是基于语音的,这些看似复杂的图形实际上代表着具体的「声音」,这一反直觉的发现是破解它的关键。

此外,一个重要的事实是,象形文字的消失到人们开始尝试破解它的时间间隔并不漫长,大约只有 600 年。

直到公元 400 年,随着基督教的兴起并成为国教,象形文字被官方禁止使用,不过 100 年后便迅速从日常生活中消失。

尽管象形文字不再使用,古埃及语仍在一些人群中口头传播,随之演变的卡普特文也保持了与象形文字的密切联系。

不幸的是,到了 11 世纪,随着阿拉伯文明的扩展到欧洲和北非,卡普特文也逐渐被边缘化和取代。

在 “包青天” 和 “杨家将” 这些历史人物的时代,欧洲还有不少人了解这些古埃及的文字。

幸运的是,这段历史的断层并不长。

600 年后,教皇 Sixtus V 在规划罗马城市街道时,使用了大量从埃及运来的带有象形文字的方尖塔,这重新激起了欧洲学者的兴趣。

尽管如此,最初的破译尝试是彻底的失败,甚至可以用 “灾难现场” 来形容。

例如,一串现在我们知道表示法老亚皮里斯(Apries)名字的象形文字,在 1652 年被误译为 “通过神圣的仪式和精灵之链,求取奥斯里斯的保护,从尼罗河获取丰收”。

这样的误译是因为当时的考古学者错误地认为象形文字是用来直接表达意义的,这一错误理解持续了 150 多年,直到罗塞塔石碑的发现,这一切才迎来了转机。

04

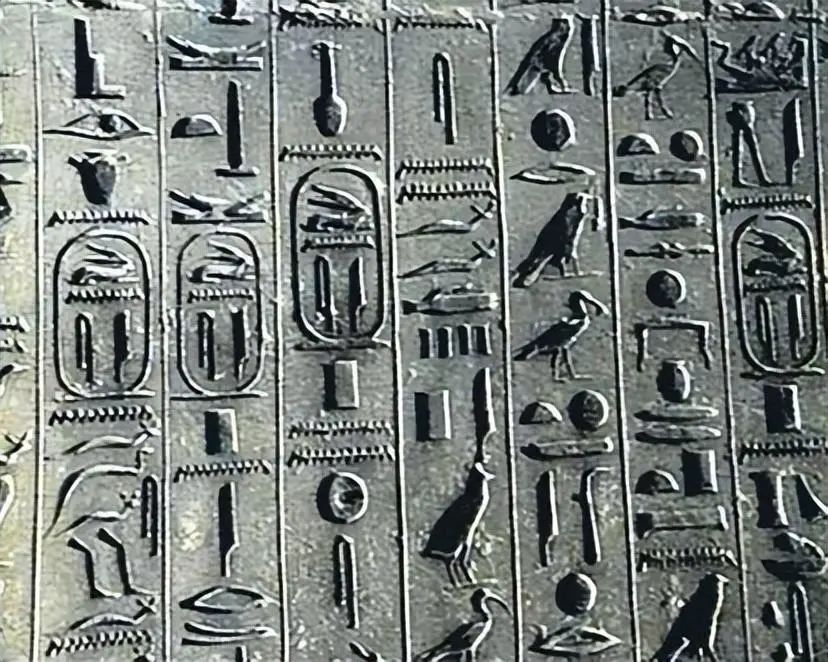

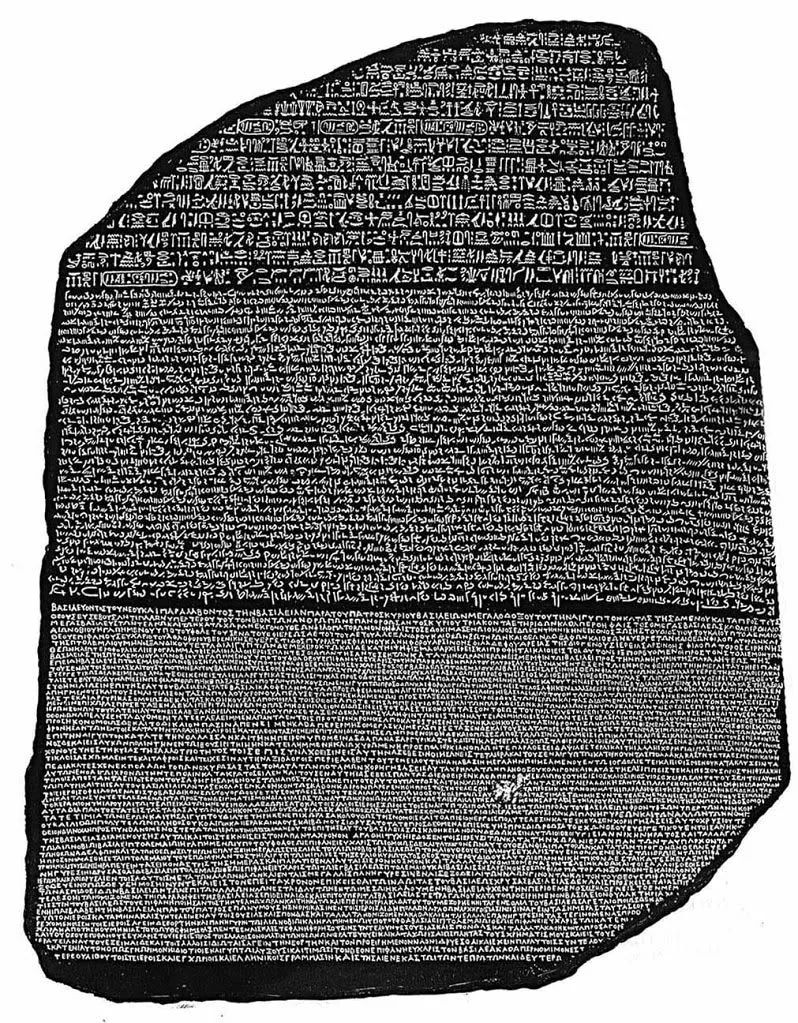

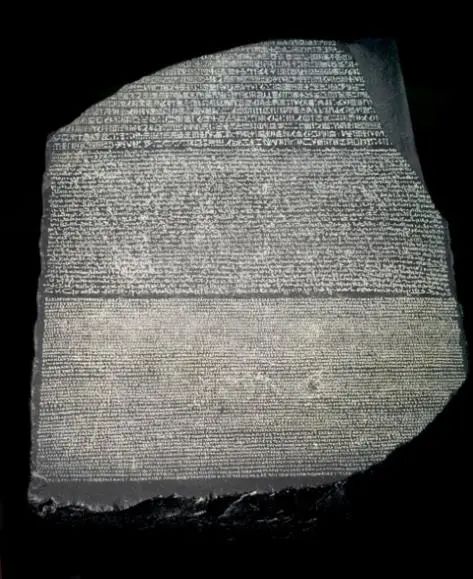

罗塞塔石碑是在拿破仑征服埃及期间被发现的一块珍贵石碑,它独特之处在于用希腊文、俗体文和象形文三种文字记录了同一内容。

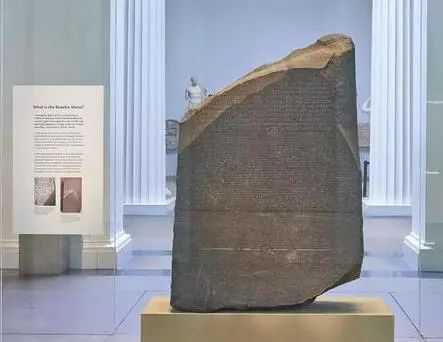

罗塞塔石碑

希腊文部分相对容易理解,大致描述了托勒密王新上位时减免寺庙税负并捐赠财物,因此受到大祭司的赞誉,并决定用这段文字来向全国宣告他的慷慨。

尽管内容本身可能显得有些官僚乏味,这块石碑的历史和文化价值却非凡,甚至吸引了拿破仑本人前来一睹其风采。

石碑上文字被分为三个区域:

最上方是损毁严重的古老象形文字;

中间部分是状态较好的俗体文,它是象形文字的一种衍生变种;

下方则是相对完整的希腊文;

这时候我们的天才托马斯・杨在 41 岁那年的夏天偶然听闻罗塞塔石碑的故事,便携带石碑的拓印本前往海边度假,将破解工作视为一种轻松的消遣。

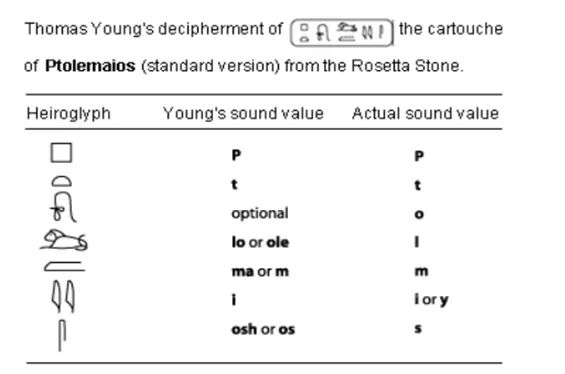

他的重大发现源自于希腊文中反复出现的托勒密王的名字 —— 托勒密斯。

根据语言学的一个基本规则,即不同语言中人名的发音通常保持一致,他推断象形文字中同样重复的某些图案可能就是表示 “托勒密斯”。

杨首先注意到某些被线框圈起的图案,猜测这些部分标志着重要内容。

在无比重要的石碑文本中,还有什么比国王的名字更为关键呢?

由此,他确定了对应托勒密斯的象形文字。

之后,杨打破了之前 150 年的传统解读方法,开始用声音值(类似现代音标)来分析其它图形,结果让人惊喜地发现了一系列合理的解释。

这一突破帮助他在接下来四年多的时间里解读了其他 13 个字符。

被框起来的文字,其实就是法老名字 " 托勒密斯 " 。

虽然这种破译工作更像是在解谜,缺乏直接的证据支持,但托马斯・杨依靠丰富的语言知识和敏锐的智慧,最终揭示了象形文字的表音而非表意的本质。

托马斯・杨的初步成果,有很多图案并不确定。

尽管他最终只破译了一小部分字符,但这些成就的正确率约为 65%,为后来的学者提供了宝贵的基础。

最后小结:

托马斯・杨,一位多才多艺的科学家,虽被评价若只专注于一个领域可能成为下一个牛顿,但他的兴趣广泛,跨越了多个学科。

科学研究类似于游戏中的技能树,难以预见下一步需投入多少努力才能取得突破。

杨的成就虽未在单一领域留下深刻印记,但他对多个学科的贡献依然耀眼,尤其是在古埃及象形文字的解读上取得了重要进展。

他的研究不仅获得了国际认可,还在科学院和艺术院士的评价中占有一席之地。

他的生平和成就至今仍激励着后人,其科学精神和智慧的光芒持续照耀着未来的探索者。

科学羊🐏 2024/04/25

参考文献

[1]. https://www.dedao.cn/course/article?id=DAgOBQ46R1rnXRWR3KdLzGqEZ3aY7e

[2]. 卓克 * 密码学专栏

托马斯・杨 | 他是最后一个什么都懂的人,去世时年仅 55 岁

原创 Martin Rees 返朴 2023 年 12 月 13 日 08:01 北京

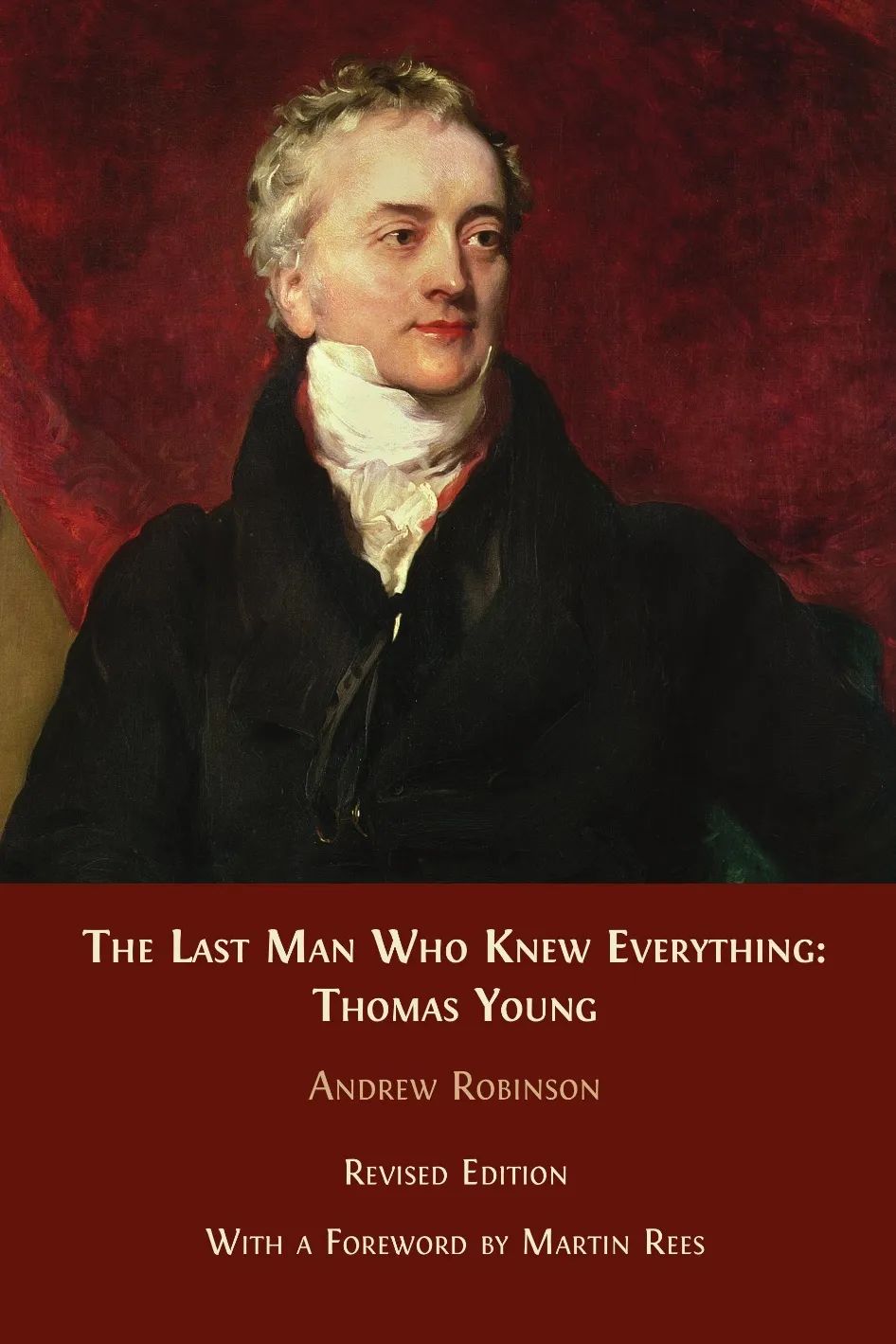

本文系皇家天文学家马丁・里斯为安德鲁・罗宾逊所著的《最后一个什么都懂的人》一书撰写的序言,介绍了英国科学家、全才型学者托马斯・杨的渊博学识、谦逊态度,以及其所处时代的社会背景 —— 他的成就伴随着科学本身的建制化。当今时代,我们对万事万物的探究更广阔、也更深远。因此,我们永远无法期望现代科学全才能够像托马斯・杨一样跨越如此广泛的领域。2023 年是托马斯・杨诞辰 250 周年,谨以此文纪念这位伟大的学者。

撰文 | 马丁・里斯(Martin Rees)

翻译 | Leo

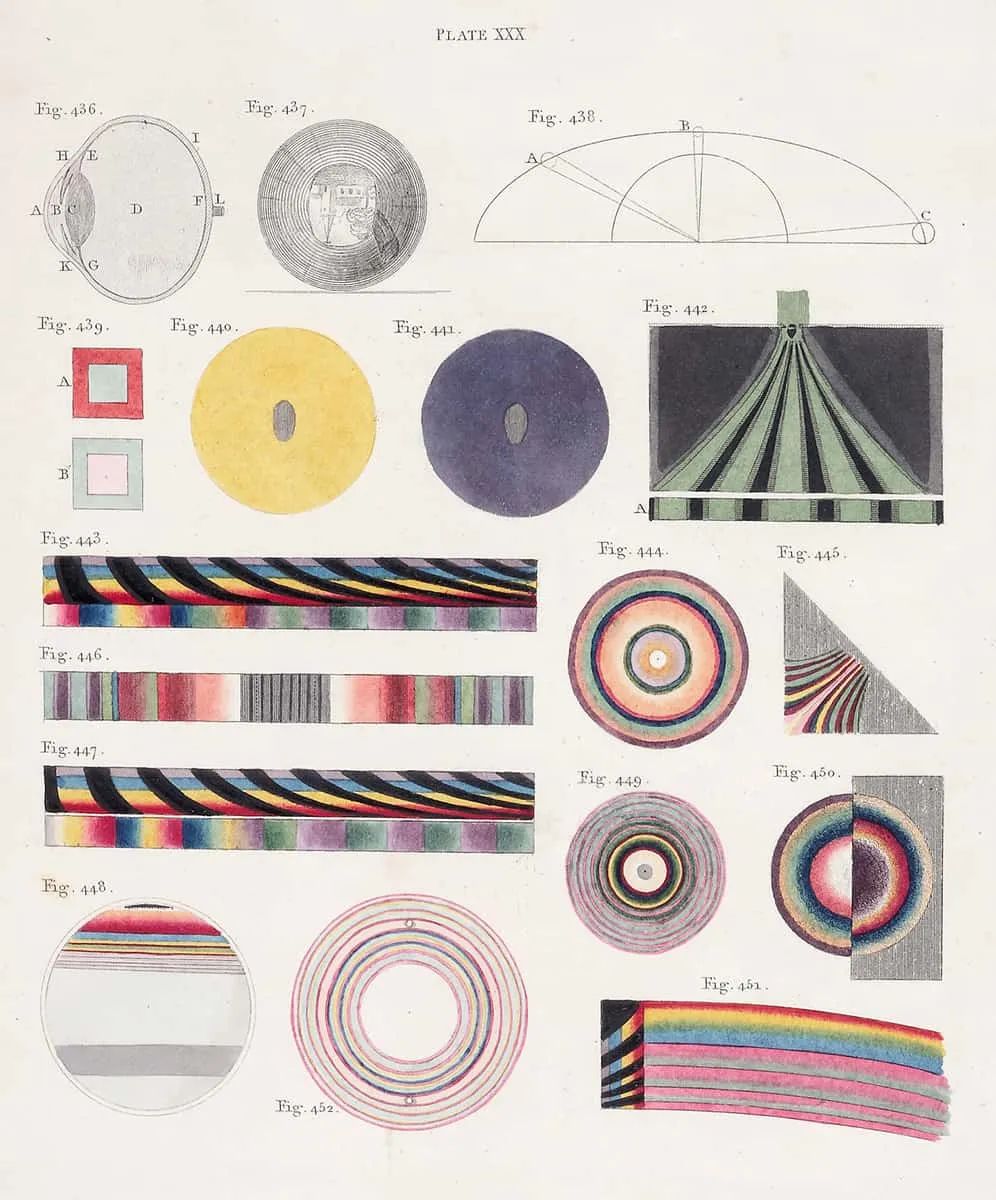

“我将要讲述的实验…… 可以在任何有阳光的地方复现,而且除了每个人手头上都有的材料外,不需要其他任何装置。” 这是英国科学家托马斯・杨(Thomas Young,1773.6.13–1829.5.10)于 1803 年 11 月向英国皇家学会(Royal Society)成员描述他新设计的双缝实验的开场。他的实验揭示了光的一个本质,也是今日量子力学的重要基石之一。

如今,全球的物理系学生都熟悉这个经典的光学实验 —— 杨氏双缝实验(Young’s slits),也知晓他对弹性的定义 —— 杨氏模量(Young’s modulus)。但可能不是每个人都熟悉托马斯・杨在科学领域的其他惊人成就 —— 从流体力学横跨到人类视觉,几乎涵盖所有领域;可能也不知道托马斯・杨是一位训练有素的医生和自学成才的语言学家。他不光是理解许多古代和现代语言,还分析了大约 400 种语言的词汇和语法,并因破译罗塞塔石碑(Rosetta Stone)上的文字而闻名。

“百科全书会这样费尽心思地去概括托马斯・杨:‘物理学家、医生和埃及学家’。物理学和生理学是他的强项,医学是他的专业,埃及学是他的爱好。但他的专业知识远远超出了(他那个时代)这些本已十分广阔的领域。” 安德鲁・罗宾逊(Andrew Robinson)在其著作《最后一个什么都懂的人》(The Last Man Who Knew Everything)中这样介绍托马斯・杨。事实上,托马斯・杨的作品确实堪称百科全书,他被认为是历史上最高产、最博学的人之一。

《最后一个什么都懂的人》封面

托马斯・杨出生于 18 世纪 70 年代,他的早期童年时光是在英格兰农村度过的。在那时,他就表现出非凡的才华。本书的第一章概述了托马斯・杨在语言和数学方面超出同龄人的能力。虽然,一些 “小时了了” 的神童在成年后可能会变得 “大未必佳”,但托马斯・杨绝非如此。他年少时的天赋与广泛兴趣就预示着他一生的才华横溢。然而这一切结束于 1829 年,他去世时年仅 55 岁。

托马斯・杨的部分成就:

-

托马斯・杨因演示干涉现象而文明于世。他也因此而倡导光的波动说,这和当时的主流学说,即牛顿所倡导的光的微粒说相矛盾。

-

作为一位全才型学者,托马斯・杨在 1802-1803 年间给皇家学会做了一系列精彩的讲座,其中包含了对力学和热力学的洞见,这些洞见在多年后才被充分理解。

-

他是第一个使用 “能量”(energy)一词作为现代科学术语的人,他用 “能量” 衡量系统所做的功。

-

托马斯・杨还是第一个估算分子直径的物理学家。

-

他甚至将热和光理解为同一个现象,并提出了现代概念的连续辐射光谱,光的波长随频率的降低而升高。

-

除了在物理学方面的工作外,托马斯・杨还是一位备受赞誉的生理学家、医生和语言学家,开创了解读埃及象形文字的先河。

社会氛围与探究精神

对于托马斯・杨而言,所占据的天时地利是:在 18 世纪之交,伦敦的社会风气充满活力,可以激发文化灵感。正如理查德・霍姆斯(Richard Holmes)在关于浪漫主义时期的科学的著作《奇迹时代》(The Age of Wonder)中描述的:艺术和科学交织在一起。诸如詹姆斯・库克(James Cook)和约瑟夫・班克斯(Joseph Banks)之类的探险家和博物学家的功绩,与柯勒律治(Samuel Taylor Coleridge)和雪莱(Percy Bysshe Shelley)等诗人的创造力融合在了一起。“两种文化” 之间不仅没有割裂,科学家、文人和探险家之间反而有着紧密的互动。

这种探究精神至少可以追溯到 1660 年皇家学会成立之初时。学会的创始成员克里斯托弗・雷恩(Christopher Wren)、罗伯特・胡克(Robert Hooke)、塞缪尔・佩皮斯(Samuel Pepys)和其他 “聪明又好奇的绅士”(他们自己的说法)会定期见面。他们的座右铭是不相信权威。他们进行实验,解剖奇怪的动物,透过新发明的望远镜和显微镜观察世界。他们甚至做过这样一个实验:将羊的血液输入到人体中(这个人居然活了下来)。

在满足好奇心之外,这些科学先驱还沉浸于他们时代的实际议程:改进导航技术、探索新大陆,以及伦敦大火之后重建城市(译注:1666 年 9 月伦敦市发生持续四天的大火)。其中一些人宗教背景浓厚,而他们的科学启蒙来自弗朗西斯・培根(Francis Bacon)。培根认为科学家应该追求两个目标:一是成为 “光的商人”(Merchants of light;译注:表示知识的收集者),二是推动 “人类福祉”。约在一个世纪后,美国哲学学会(American Philosophical Society,APS)在费城成立,该学会旨在 “弘扬有用的知识”,博学多才的本杰明・富兰克林(Benjamin Franklin)任首届主席。

18 世纪的皇家学会鼓励吸纳年轻的人才。托马斯・杨因在 1794 年提交的论文而当选为会员。该论文探讨了眼球结构,以及人眼如何 “为了感知不同距离的物体而自我调整”。他当时只有 21 岁,仅依靠一篇论文就早早被选为会员,与今天不同,这在当时并没那么稀奇。虽然,托马斯・杨终生都活跃在学会中,但这可能并没有给他太大的影响。事实上,当时许多会员都富裕的业余爱好者,对科学成就并没有太多抱负。

到 18 世纪末,英国皇家学会 —— 就像牛津大学和剑桥大学一样 —— 没什么活力。而 19 世纪早期,伦敦浓厚的科学氛围促成了其他学术团体的建立。有些是专业化的,如林奈学会(Linnean Society)和英国皇家天文学会(Royal Astronomical Society)等。其中一个,成立于 1799 年的英国皇家研究院(Royal Institution, RI),真正可以与皇家学会的影响力相媲美。

科学可视化:这张 1807 年出版的图片是托马斯・杨于 1802 年在英国皇家科学院讲座中的插图。该图展示了几种光学现象,其中就包括了眼球解剖学和双缝干涉现象。图源:wiki

英国皇家研究院得到了一位博物多闻但玩世不恭的冒险家本杰明・汤普森 [Benjamin Thompson,即拉姆福德伯爵(Count Rumfod)] 的资助,他的资助足够皇家研究院在伦敦市中心的阿尔伯马尔街盖一栋精美的建筑。拉姆福德最著名的科学贡献是他的热理论,这要归功于他在枪炮和炸药方面的实验。通过对金属火炮镗孔过程的研究,他意识到热并非是一种物质,没有 “热质”(caloric)一说,热是由原子和分子的振动所产生的能量。

拉姆福德设想,英国皇家研究院不仅仅是研究和实验机构,它的使命还应该包括向更广泛的人群传播科学。事实上,英国皇家研究院有幸于前两位卓尔不群的主席 —— 汉弗莱・戴维(Humphry Davy)和迈克尔・法拉第(Michael Faraday)。两位都是杰出的科学家,同时也通过每周 “演说” 等方式去推动科学的普及。这些演讲吸引了伦敦的许多精英,并持续至今,尽管现在热度有所减少(译注:英国皇家研究院从 1825 年起每年推出圣诞科学讲座)。在 1801 年,托马斯・杨成为了该机构的首批教授之一。尽管他的讲座不如法拉第那样有魅力,但他的演讲内容全面详实,而且演讲的出版物也是那个年代的重要知识来源。

超越 “绅士科学家”

这个时候,托马斯・杨已经确定要当一名专业医生。虽然他继承了一笔不多的遗产,但他还没有富裕到足以成为一名终身的 “绅士科学家”。他曾在伦敦和爱丁堡学习医学,并于 18 世纪 90 年代前往哥廷根和剑桥做进一步的研究。他的专业训练使他能够以医生的身份维持生计,而他在医学领域费尽精力、恪尽职守,这使他的科学成就更加卓越。

在医学工作的同时,托马斯・杨一直保持与英国皇家研究院的联系,并成为了财务主管,后于 1804 年任职外交秘书。在他晚年,有人想请他担任学院主席,但他婉拒了,因为他不喜欢委员会工作和官方活动。

尽管如此,他仍然承担了一些重要的管理角色,其中最重要的是担任经度委员会(Board of Longitude)秘书,以及从 1819 年开始担任《航海年历》(Nautical Almanac)的理事会主任。这本刊物于 1714 年创刊,他们曾悬赏 2 万英镑,奖励能够测定海上船只所在经度方法(在规定误差范围内)的人。最终,来自约克郡的木匠和钟表匠约翰・哈里森(John Harrison)赢得了这笔奖金。这个理事会存在了一个多世纪,资助探险活动和科学发现。从本质上讲,这是第一个 “研究委员会”。

每年刊发的《航海年历》会详细列出天体的位置,制成表格。这种高精度的数据对天文学家至关重要,而在海上航行的船员则希望得到更简单、更实用的信息。他们之间的分歧不可避免地引发了激烈的争议,并导致了 1828 年经度委员会的解散。可以确定,这对晚年的托马斯・杨而言是一个痛苦的变故。

这种专业人士之间的分歧是学科领域割裂的早期例证,这一趋势一直延续到今天。人类对每一门科学的理解都已日益深入,大多数研究都需要精密的设备和团队的合作,我们对万事万物的探究更广阔,更深远,也更难以触碰。因此,我们永远无法期望现代的科学全才能够像托马斯・杨一样跨越如此广泛的领域。

被湮没、被遗忘

正如罗宾逊在他的本书中所述,19 世纪伟大的物理学家和生理学家亥姆霍兹(Hermann von Helmholtz;在托马斯・杨身故后,他们共享三色视觉理论的荣誉)认为:“托马斯・杨是 “有史以来最敏锐的人之一,但不幸的是,他超前于他的同代人。他们对他投以惊讶的目光,却无法追随他的大胆猜想,因此他许多重要的思想都被湮没和遗忘在《自然科学会报》(Transactions of the Royal Society)中,直到后人重新发现了他的发现,才开始认同他的论证和结论的准确性。”

当然,在 19 世纪初,一些技术和工艺已经被专业化,并在几个世纪中逐渐发展:大教堂、船只和桥梁的建造,今天仍令我们叹为观止;蒸汽机在没有热力学理论指导下得到了改进。但是,在理解物质世界及其运作原则上,也就是所谓的 “科学” 领域,我们投入的才智还没有在 “实用艺术” 中投入的多。

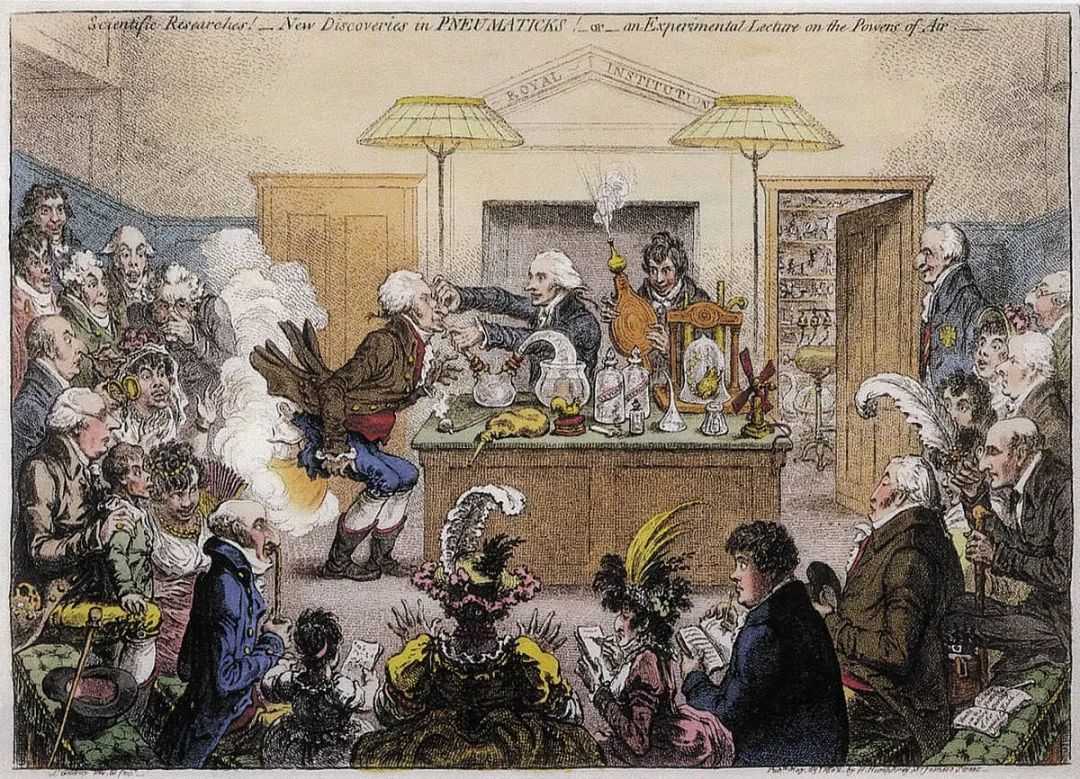

科学演示。这是一幅由英国漫画家詹姆斯・吉尔雷(James Gillray)于 1802 年出版的漫画。描绘了托马斯・杨与助手汉弗莱・戴维在英国皇家研究院做 “大气的力量” 演示实验的场景。图源:wiki

其实,在托马斯・杨那个时代,“科学家”(scientist)这个词并不存在。这个词是由博学多才的威廉・惠威尔(William Whewell)于 1833 年引入的,他是剑桥大学的学术大咖。不过,他反对正式教授科学,坚持认为年轻人应该专注于数学和神学的永恒真理。直到后来,科学才被建成为一门专业,并融入进剑桥大学的课程体系。这也引发了 “纯粹科学” 和 “应用科学” 的共生关系,而这一切塑造了现代世界。

托马斯・杨天赋异禀、学富五车、远见卓识,他也是一个谦逊而友善的人。我们可以想象他对患者真诚的帮助和安慰,尽管他比任何人都更了解,他那个时代的医疗水平多么有限。在发明麻醉剂或 “细菌理论” 诞生之前,大部分医学工作都是依赖于外科医生的解剖知识和操作技巧,以及药剂师配制的药水。

作为一位博学者(全才),无论是对他的成就还是对他的个性,托马斯・杨往往被后人低估了。但杨本人对博学持怀疑态度,在他去世前不久写道:“对人类来说,一些研究者最好把研究限制在一个狭窄的范围内,而其他人则能够更快地探索更广泛的研究领域。”

作为一位对博学家有兴趣的当代历史学家,牛津大学的亚历山大・默里(Alexander Murray)解释说:“历史对博学者并不友善。没有传记作者愿意轻易涉足一个专业能力范围远远超过自己的主题。而我们其他人,无论是否有传记可读,在大脑中都没有给博学者预留对应的位置。因此,博学者会被遗忘,或者最多被压缩到一个我们可以研究的领域。这就像,尽管歌德(Johann Wolfgang von Goethe)宣称自己是一位科学家,但他在我们心中却是一位诗人;虽然休谟(David Hume)写了六卷厚厚的《英格兰史》(The History of England),却往往只被当成哲学家。”

因此,我们应该感激罗宾逊克服了这些挑战,他以广阔的视角生动地描绘了托马斯・杨,展现了这位伟大的博学者的生活。

本文基于知识共享许可协议(CC BY-NC 4.0)译自 Martin Ress, Foreword; Andrew Robinson, The Last Man Who Knew Everything: Thomas Young. Cambridge, UK:

Open Book Publishers, 2023, https://doi.org/10.11647/OBP.0344

原文地址:

-

Thomas Young: prolific polymath and unassuming genius – Physics World

https://physicsworld.com/a/thomas-young-prolific-polymath-and-unassuming-genius/

作者简介

马丁・里斯(Martin Rees,1942-),英国宇宙学家和天体物理学家。他是第 15 届皇家天文学家(Astronomer Royal),2004 年至 2012 年担任剑桥大学三一学院院长,2005 年至 2010 年担任英国皇家学会主席。他曾获得诸多荣誉,包括英国皇家天文学会金质奖章、爱因斯坦世界科学奖、迈克尔・法拉第科学传播奖、克拉福德奖、艾萨克・牛顿奖章、ICTP 狄拉克奖章等。里斯发表过超过 500 篇研究论文,并撰写了 10 部科普著作,包括 Just Six Numbers、Our Cosmic Habitat、Gravity’s Fatal Attraction 等。

商博良 —— 与托马斯・杨棋逢对手的天才

原创 陈关荣 返朴 2022 年 05 月 21 日 08:02 湖南

法国语言学家商博良系统地研究了罗塞塔石碑,他首先发现古埃及文字有表音和表意两重功能,此后一生致力于古埃及的研究,被认为是 “埃及学” 创始人。不过,与他同时代还有另一位参与了罗塞塔石碑破译的全能型学者 —— 英国人托马斯・杨,二人有过颇具戏剧性的交流,可谓棋逢对手,一时瑜亮。

撰文 | 陈关荣(香港城市大学)

法国学者让 - 弗朗索瓦・商博良(Jean-François Champollion,1790 年 12 月 23 日 - 1832 年 3 月 4 日)在人世间逗留了短短的 42 年,却把自己的名字刻进了古埃及文字研究长长的历史中。

图 1 让 - 弗朗索瓦・商博良画像

1

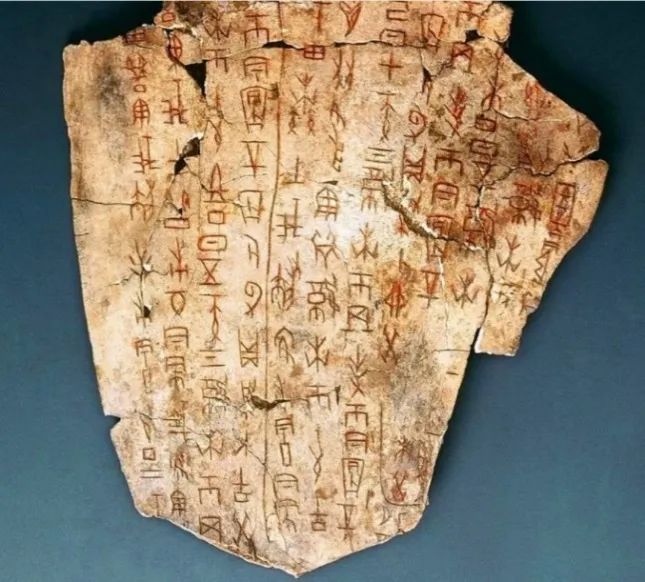

中国甲骨文最早于 1899 年由金石学家王懿荣(1845-1900 年)发现,后人认定该甲骨出于商殷年代(约前 1600-1046 年)。一百多年来,全国收集到的十多万片甲骨文中出现有不同的单字约 4600 个,其中目前可识别的只有 1100 多个,余下的大部分虽然文字结构清楚,有些甚至其意可猜,但是读音几乎都不能确定。由此可见,古文字的探查和考究绝不是一件轻而易举的事情。

图 2 商殷甲骨文样本

古埃及文字的出现或许比中国甲骨文字略早,同样是象形文字,据说最早刻在法老王那默尔(Narmer,约前 3100 年)的盔甲关节板上。古埃及文字被欧洲人称作 Hiérpglyphe,是希腊语 “神圣” 与 “铭刻” 的复合词,也称作 “神碑体”,后来常常书写在 “莎草纸”(Papyrus,约前 3000 年)上面。

历史记录比较清晰的是,古埃及文字的考证比中国甲骨文的考证约早一百年。

1798 年,法国统帅拿破仑(Napoléon Bonaparte,1769-1821)率兵远征埃及。次年,法国远征军在埃及 el-Rashid 镇附近进行要塞地基扩展工程时,发现了一块 “罗塞塔石碑”(Rosetta Stone)。该石碑是在公元前 196 年矗立的,上部刻有 14 行古埃及象形文字,中部有 32 行古埃及草书,下部有 54 行古希腊文字。后来考证,这三种文字写的是同一件事,为古埃及法老托勒密五世(Ptolemaic V,约前 209-180 年)的诏书。但是,由于其中的文字早被废弃,碑文的内容当时无人知晓。

图 3 古埃及罗塞塔石碑(照片)

1799 年秋,拿破仑留下了自己带去埃及的军队,悄悄返回法国,通过 “雾月政变” 夺取了政权。但是,那支留守埃及的法国军队在 1801 年和英军作战时惨遭失败而投降。于是英军缴获了罗塞塔石碑,并于 1802 年把它运回了英国。后来,英王乔治三世以自己名义把它捐赠给大英博物馆。从此,罗塞塔石碑被放置在埃及厅,成为镇馆之宝。

图 4 古埃及罗塞塔石碑(大英博物馆)

罗塞塔石碑的发现,引来了很多考古学家和文字学家的关注和考究,其中很有影响的一位是瑞典东方学者约翰・奥克布莱德(Johan D. Åkerblad,1763-1819)。奥克布莱德在巴黎求学时的导师是语言学和东方学家西尔维斯特・德・萨西(Silvestre de Sacy,1758-1838)。萨西早已对罗塞塔石碑做过考查,读出了其中五个人的名字。奥克布莱德继承了他的考察工作,从 29 个符号中辨识出约一半的正确发音。不过,他错误地认为石碑上的象形文字对应着一个字母表。1810 年,奥克布莱德将他的报告送给德・萨西出版,题为《备忘录:关于埃及一些城镇和村庄的科普特名称》。然而不知何故,该书的出版被耽搁了,拖到 1834 年才正式面世。书名中的 “科普特” 是一种语言(Coptic Language),是古埃及语的晚期形态,由古希腊语和古埃及语结合而成,还带有一个独特的字母表。科普特语后来逐渐被埃及阿拉伯语取代,但今天尚残留在埃及一些古老传统教会中使用。

罗塞塔石碑破译的一个关键人物是英国博学家托马斯・杨(Thomas Young,1773-1829)。托马斯・杨开始时使用奥克布莱德的象形文字符号字母表。1814 年,他使用增补后有 86 个象形文字符号的字母表大体上解读了碑文,破译了 13 位王室成员中的 9 个人名,同时还指出碑文上部象形文字符号的正确读法,后来成书发表。托马斯・杨对语言和文字很有造诣,他曾对大约四百种语言做过比较,并在 1813 年就提出了 “印欧语系” 的分类。1819 年,托马斯・杨在《大英百科全书》上发表了一篇关于埃及的重要文章,明确声称他发现了罗塞塔石碑文字的基本原理。托马斯・杨去世后,后人在他的墓碑上刻上悼词:“他最先破译了数千年来无人能够解读的古埃及文字”。

接下来,法国学者商博良发现象形文字兼有表音和表意两重功能。这一说法起初颇受质疑,但逐渐为学界认可。商博良大体上辨识了多数表音象形文字的含义,并重构了古埃及语的大部分语法和词汇。他在人类文字史上功不可没。

托马斯・杨和商博良有过沟通,但故事颇具戏剧性。1814 年,商博良分两册出版了《法老统治下的埃及》一书。同年,他写信给英国皇家学会要求让他对罗塞塔石碑作更好的诠释。时为学会秘书的托马斯・杨收到信件后不高兴了,次年做了个否定的回复,说法国的这个提案和英国已有的版本没有太大区别。那是商博良第一次知道托马斯・杨的古埃及文字研究,并且意识到自己在伦敦有个强劲的竞争对手。此后,两人的考察和研究工作互相保密,再也没有书信往来。

其实商博良早在 1808 年便开始通过 Abbé de Tersan 的拓本去研究罗塞塔石碑。1822 年,商博良正式发表了象形文字的翻译和语法系统的综合研究成果。他在写给法兰西文学院院长 Bon-Joseph Dacier(1795-1833)的 “致 Dacier 关于语音象形文字字母表的信” 里,系统地报告了破译罗塞塔石碑上古埃及象形文字的结果。他写道:“我相信,远在希腊人来到埃及之前,他们刻画的象形文字中就使用了相同的语音符号来表示希腊和罗马专有名称的发音,并且这些复制出来的声音或发音方式与希腊人和罗马人以前雕刻的涡卷装饰图案是一致的。这一重要而决定性的事实的发现,完全是基于我本人对纯粹象形文字的研究。” 和许多同行一样,托马斯・杨也公开赞扬了他的工作。不过,据说托马斯・杨随后发表了一篇关于象形文字和古埃及文字新发现的报告,并暗示自己的工作是商博良研究的基础。

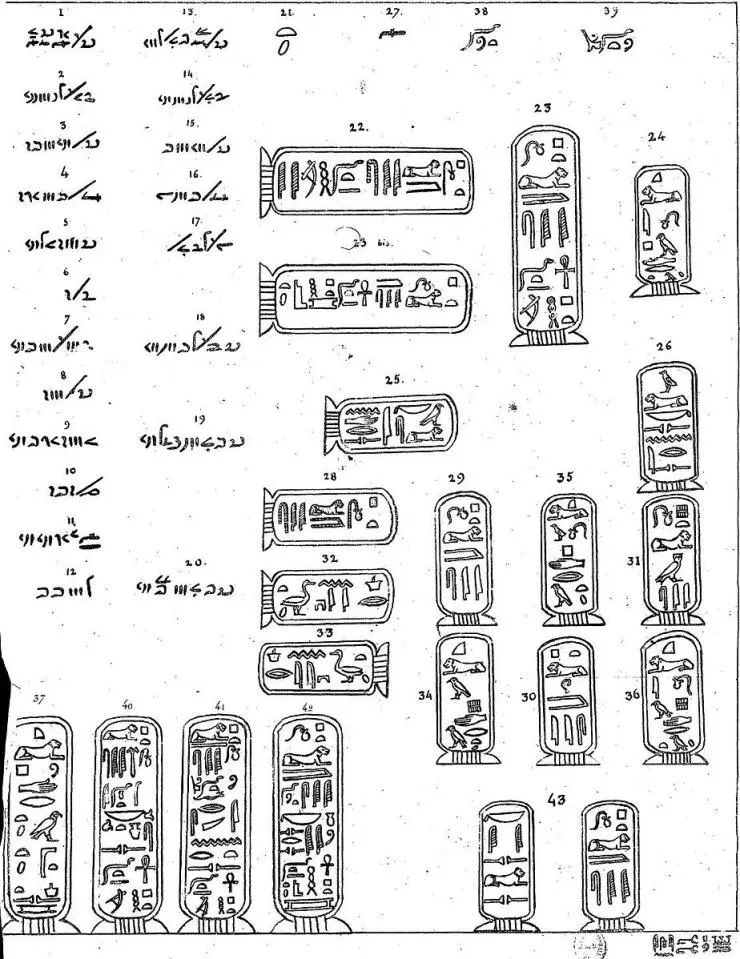

图 5 取自商博良写给法兰西文学院院长的信(1822)

1822 年起,商博良一方面致力于深入学习科普特语,那是埃及考古的必备工具,另一方面致力于研究古埃及历史和世俗生活并试图挖掘古埃及的音乐和艺术遗产。

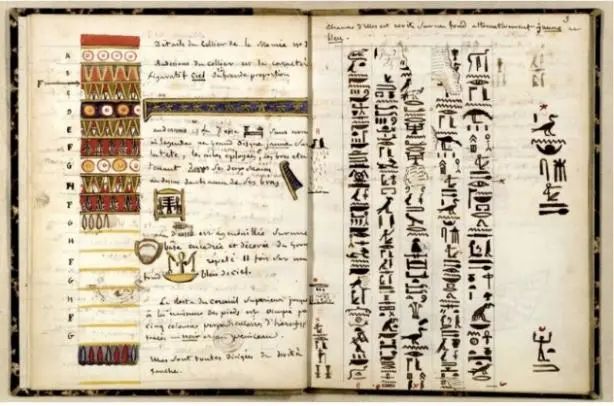

1824-1826 年间,商博良前往剑桥、都灵、佛罗伦萨、那不勒斯、罗马、日内瓦和里昂等地的多个博物馆,考究了数百处石碑、雕像、木乃伊、莎草纸上的古埃及文字。今天法国国家图书馆里依然珍藏着商博良许多手稿,包括考古工作地图、文字解读笔记等,其中有不少与埃及文字相关的手绘图,以及他临摹的石碑、雕像甚至石棺描本。

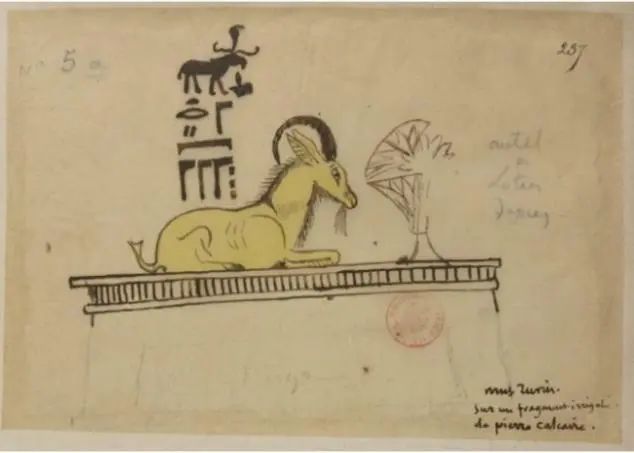

图 6 商博良临摹 Amun 神庙碎片上的羊(1824-1826)

1828 年,商博良带领一支联合考察队(Franco-Tuscan expedition)到埃及做了两年考察。期间,他们主要逗留在尼罗河上游地区特别是东岸的卡纳克(Karnak)。在那里,商博良破译了 Amun 神庙墙壁和廊柱上的古文字秘密。1829 年 1 月 1 日,他写信给法兰西文学院院长 Bon-Joseph Dacier,说 “我可以很自豪地宣布,我已经沿着尼罗河走完了从河口到第二个瀑布的路线。我们不需要改变我们现有象形字字母表中的任何内容。我们的字母表很好:它可以成功地用于罗马和托勒密时代的埃及古迹,以及更重要的法老时代所有神庙、地标和坟墓上的铭文。这一切,都支持了您在象形文字工作远未受到重视时便给予我的鼓励。” 埃及考察之后,他感叹道:“无论是过去还是现在,没有一个民族能够像古埃及人那样构想出如此崇高、广阔、宏伟的建筑。” 他的许多考察成果被后人整理在 1845 出版的《埃及和努比亚纪念碑》文献集里。

1829 年托马斯・杨去世,随后 1832 年商博良去世,于是对古埃及文字的破译工作便停滞下来。不过,到了 1850 年代,古埃及文字基本上被梳理清楚了。在学术后人的评论和争议里,可以看出英国人基本上支持托马斯・杨,而法国人则普遍推崇商博良。这一切似乎尽在情理之中。

图 7 商博良的手绘和笔记(1828-1829)

2

商博良 1790 年 12 月 23 日出生于法国南部 Figeac 镇,父亲贾克・商博良(1773-?)是个书商。他在七个兄弟姐妹中最小,大哥哥贾克・约瑟夫(Jacques-Joseph,1778-1867)比他年长 12 岁,是他的童年呵护者和日后的人生导师。

商博良小时候读书并不出色,但被发现极具语言天赋,能说好几种不同的外语。他 8 岁那年从父亲书店的报纸上读到拿破仑率兵攻入埃及的消息,大受吸引,随即成了《埃及信使报》的一名贪婪小读者。

1801 年,他跟随哥哥进入了格勒诺布尔大学(Université Grenoble)攻读语言学。在大学里,他掌握了拉丁语、希腊语以及一定水平的希伯来语、阿姆哈拉语、印度梵语、阿维斯坦语、巴列维语、阿拉伯语、叙利亚语、迦勒底语、波斯语和汉语。

1806 年,他在毕业后写给哥哥的一封信中说:“我想对埃及这个古老的国家做深入持久的研究。我充满了探查他们的纪念碑以及他们的力量和知识的热情。随着我的成长并获得更多新知识,这热情将会继续增长。在我喜欢的所有人之中,我会说没有别的人比埃及人在我心中更为重要。”

1807 年,他进入法兰西学院(College de France)专攻东方语言。期间,他感到没有一张按年代顺序排列的大事表不利于历史学和语言学的研究,于是自己编制了一份法老王朝历史年表,取名为《从亚当到小商博良年表》。

1809 年,他获得文学博士学位并成为格勒诺布尔大学的历史学助理教授。在那里,他任教直到 1816 年。期间,1812 年他与 Rosine Blanc(1794-1871)结了婚,两人养育有一个女儿(Zoraïde,1824-1889)。

1818 年,他接受邀请出任英国皇家学院历史和地理系主任,在那里任职至 1821 年。

1824 年,他出版了专著《象形文字系统概论》,被认为开创了一门 “埃及学”。

1826 年,他被任命为卢浮宫博物馆的埃及馆馆长。

1831 年,他回到法兰西学院,任职埃及学讲座教授并担任埃及学学会主席。

1832 年 3 月 4 日,商博良因中风内出血在巴黎逝世,享年 42 岁,被安葬在 Père Lachaise 公墓。

图 8 商博良墓碑(巴黎)

商博良去世时留下的手稿《古埃及文法》经后人整理于 1836 年出版。

2004 年,法国埃及学会在商博良哥哥贾克・约瑟夫生活和工作的 Grenoble 镇召开了第 9 届埃及学国际会议,同时在附近一个叫做 Vif 的地方开始筹建 “商博良博物馆”,于 2021 年建成后正式向公众开放。

图 9 商博良部分书籍(译本)

3

古埃及是四大古文明之一。埃及不但有自然的尼罗河和撒哈拉沙漠,更有先人创造并留下的灿烂辉煌文化。除了象形文字,埃及还留下了金字塔、木乃伊、宫殿、神庙、莎草纸等等,以及许多引人入胜的神话故事。可是,古埃及文字并不是由埃及人的子孙解读并传承下来的,这不能不说是一件极大的憾事。

不过,古埃及的先贤们也许不能责怪他们的子孙。和中国、古印度、古希腊的文明不同,像古巴比伦文明那样,古埃及的文明是曾经中断过或者说湮灭了的古文明。在公元前 4 世纪下半叶,古希腊马其顿亚历山大大帝(Alexander the Great,前 356-323 年)征服了古埃及,在那里将古希腊语作为官方语言使用。公元前 1 世纪下半叶,古罗马又征服了古埃及,摧毁了大部分古埃及文物并在那里推行古拉丁语。到了 529 年,罗马国王查士丁尼一世(Iustinianus I,约 482-565 年)还下令关闭了埃及所有的神庙和文化聚集地。埃及的最后一次大灾难发生在 644 年,强悍的阿拉伯人彻底征服了埃及,在全国改用阿拉伯语并改信伊斯兰教。经过这千年洗劫,即使残留的古埃及文字和文献都被破坏得荡然无存,古埃及文明遗产从此不复存在。

可以相信,如果不是托马斯・杨和商博良的惊人发现,埃及人可能至今还不知道他们的祖先曾经拥有过也许是人类最古老的完整象形文字呢。

图 10 埃及 Khufu 金字塔与狮身人面像

via:

-

商博良是怎么破解埃及象形符号的?圣书字的语法其实很简单 原创 万物君 万物史话 2023 年 11 月 13 日 12:54 北京

https://mp.weixin.qq.com/s/mVzicFBzcV_owHiGqmOdVA -

绝学回响 | 古埃及文字的破译与消亡 王海利 中国社会科学报 2024 年 09 月 06 日 10:47 北京

https://mp.weixin.qq.com/s/p6-wx47flEaTxbQ_hz2DeQ -

向商博良致敬 原创 雨树披纷 2023 年 03 月 23 日 13:50 福建

https://mp.weixin.qq.com/s/-Oq_uMhiSrirQMzqjw0CmQ -

有人说,如果他能深耕一个领域,也许就是在一个牛顿!我很好奇,仔细研究之后才发现他确实 “牛” 原创 Masir123 科学羊 2024 年 04 月 25 日 07:10 广东

https://mp.weixin.qq.com/s/uF4Nl8kkcSJ7B5UzdcIepg -

他是最后一个什么都懂的人,去世时年仅 55 岁 原创 Martin Rees 返朴 2023 年 12 月 13 日 08:01 北京

https://mp.weixin.qq.com/s/hnUtKcVdrm-dCYtc2wow7w -

商博良 —— 与托马斯・杨棋逢对手的天才 原创 陈关荣 返朴 2022 年 05 月 21 日 08:02 湖南

https://mp.weixin.qq.com/s/PvEnX8nF0HXZGe8z0zrkSg

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?