简介:本文是一份专业文档,集中解析了多功能电锤中不可或缺的旋转动力传递装置。电锤广泛应用于建筑和维修等领域,其内部的旋转动力传递系统是确保高效锤击作业的关键。文档详细阐释了从电动机产生旋转力矩到转化为锤击力的整个过程,包括电动机的工作原理、减速齿轮箱的扭矩放大与速度降低功能、联轴器的设计要点以及锤击机构的偏心运动设计。此外,还包括了电锤的控制系统和安全保护装置,帮助读者全面理解电锤的工作机制,从而在维护和故障排除中更加得心应手。

1. 电锤的动力传递系统核心概念

在深入了解电锤动力传递系统的每一个组成部分之前,首先需要对其核心概念有基本的认识。电锤是集多种技术于一身的工具,其动力传递系统是确保工具高效、稳定运转的根基。核心概念包含了从电机的转矩输出、通过传动机制的传递,到最终锤击机构的冲击力输出。

1.1 动力传递的基本原理

电锤的动力系统通常由电动机产生旋转运动,然后通过一系列的传动装置,如齿轮箱和联轴器,将旋转运动转换为冲击运动。这个过程中,电动机为系统提供了持续的动能源泉,而传动装置则确保这一能量能够高效传递并按照预定方式转化为锤击动作。

1.2 关键组件及其功能

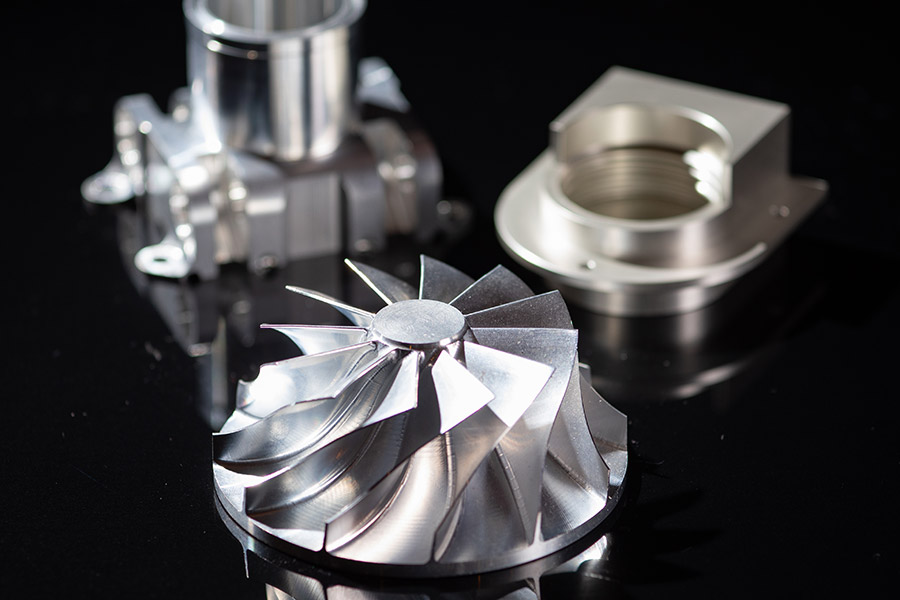

整个动力传递系统中,关键组件包括电动机、减速齿轮箱、联轴器和锤击机构。每个组件都有其独特的功能和设计要求。电动机需要提供足够的扭矩和转速;减速齿轮箱负责降低转速同时增大扭矩;联轴器连接电机和齿轮箱,传递动力同时缓冲冲击;锤击机构则将旋转运动转换为打击力,完成具体的工作任务。

在接下来的章节中,我们将详细探讨这些组件的工作原理、设计要点以及如何优化它们的性能。

2. 电动机工作原理及供电类型

电动机是电锤的核心组成部分,其工作原理和供电类型的选择对于设备的性能和效率至关重要。本章将详细介绍电动机的基本工作原理,探讨不同类型的电动机以及它们在不同场景下的应用。此外,本章也将分析直流电与交流电的区别,并对不同供电类型的利弊进行详细讨论。

2.1 电动机的基本工作原理

2.1.1 电磁感应原理简介

电动机的工作基础是电磁感应原理。这一原理最早由迈克尔·法拉第在1831年发现。简而言之,当导体在磁场中移动时,导体中会感应产生电动势和电流,此现象称为电磁感应。电动机就是利用这一原理,通过电流的电磁作用产生旋转或直线运动。

一个典型的直流电动机由转子(也叫电枢)和定子(包括磁极)组成。当通过转子线圈施加直流电时,线圈中会形成电流。根据右手定则,电流和磁场相互作用产生力矩,使转子开始旋转。转子与轴相连,带动输出轴旋转,从而把电能转化为机械能。

2.1.2 电动机的分类和应用场景

电动机按照供电类型可分为直流电动机和交流电动机。直流电动机主要特点是控制性能好,调速范围广,但其缺点是维护成本相对较高,适用于需要频繁启停和调速的场合,比如电动车和精密机械设备。

交流电动机则分为单相交流电动机和三相交流电动机。单相交流电动机结构简单,成本较低,但其运行效率和功率因数较低,适用于家用电器如洗衣机、风扇等。三相交流电动机以其较高的效率和较大的功率,在工业上广泛应用于各种电动工具、水泵和风机等设备。

2.2 电动机供电类型的选择

2.2.1 直流电与交流电的区别

直流电(DC)和交流电(AC)是两种不同的电能传输方式。直流电的电流方向是恒定不变的,而交流电的电流方向则是周期性改变的。

直流电的优点在于它能够提供稳定的电压和电流,对于控制电路和电池驱动设备来说非常重要。直流电动机的转速相对容易控制,因此在需要精确控制速度和方向的应用中十分有用。

交流电,尤其三相交流电,能够产生持续平稳的转矩,适合驱动大型工业设备。由于交流电的传输效率更高,损耗更小,因此更适合长距离输送电能。

2.2.2 不同供电类型的利弊分析

直流供电的优点包括: - 电压控制较易实现; - 转速控制方便,适合精密控制; - 环境适应性较强。

直流供电的缺点包括: - 电能传输距离受限; - 发电效率较低; - 电刷磨损需要定期更换。

交流供电的优点包括: - 长距离传输效率高; - 结构简单,成本低; - 电机维护成本较低。

交流供电的缺点包括: - 对于一些特定的应用,控制性不如直流电; - 电压和频率的波动可能导致电机性能不稳定。

总结来说,供电类型的选取依赖于具体的应用需求,例如,如果应用对电机控制精度要求高,则可能优先考虑直流电动机;而在需要高效率、长距离传输且控制要求不是极高的工业场合,则交流电动机将是更合适的选择。

3. 减速齿轮箱设计与作用

减速齿轮箱是电锤的重要组成部分,它负责将电动机的高速旋转运动转换为低速、高扭矩的输出运动,以驱动电锤的冲击和旋转部件。为了确保电锤在不同工况下的高效和稳定运行,对减速齿轮箱进行精心设计至关重要。

3.1 减速齿轮箱的基本结构和功能

3.1.1 齿轮箱的作用和工作原理

齿轮箱的核心是多个齿轮的组合,这些齿轮相互啮合,通过连续的传动来降低转速,并相应增加扭矩。在电锤中,电动机的高速旋转首先传递到小齿轮上,然后通过不同大小的齿轮组合,将动力逐步传递到输出轴,从而实现减速和扭矩增大的目的。

3.1.2 减速比的计算及其对性能的影响

减速比是齿轮箱设计的一个关键参数,它等于输入轴转速与输出轴转速的比值。计算公式为 减速比 = 输入齿轮齿数 / 输出齿轮齿数 。齿轮箱的减速比决定了输出扭矩的大小和转速的下降程度。在电锤中,一个高的减速比有利于获得更大的冲击力,但同时也可能引起机械效率的下降和磨损的增加。

3.2 减速齿轮箱的设计要点

3.2.1 材料选择和热处理工艺

在减速齿轮箱的设计中,齿轮和轴的材料选择至关重要,通常需要选择高强度、耐磨的材料,比如合金钢。除了材料本身的性能之外,热处理工艺也直接影响齿轮箱的使用寿命。常见的热处理工艺有渗碳、淬火和回火等,它们可以提高齿轮表面的硬度和抗磨损性能。

3.2.2 精度和噪声控制的设计考量

齿轮箱的精度对于整个电锤的性能至关重要。精度低的齿轮箱会造成冲击力的不稳定和噪声的增加。因此,在设计中必须控制齿轮的齿形误差、齿距误差和齿向误差。此外,为了减小运行噪声,设计时应考虑齿轮的啮合方式、润滑方式以及齿轮箱的结构设计。

在设计减速齿轮箱时,还应考虑到其在电锤中的整体布局,避免由于空间限制而导致齿轮干涉或油封泄漏等问题。此外,减速齿轮箱应设计有适当的润滑系统,确保齿轮在高效运行的同时,磨损和热量生成得到有效控制。

3.2.3 齿轮箱的润滑设计

齿轮箱的润滑是一个复杂的工程问题,需要结合实际工况来考虑。例如,高速轻载的齿轮箱可能需要较薄的油膜以减少功率损失,而低速重载的齿轮箱则可能需要较厚的油膜以减少磨损。此外,润滑材料的选择也需考虑抗磨、散热和防锈等因素。

在实际设计中,还需要利用计算工具来模拟各种工况下的齿轮箱工作情况,通过这些模拟数据来不断优化设计。为了确保设计的可靠性,还需进行实验测试,如材料的疲劳测试、齿轮的寿命测试等。

graph LR

A[齿轮箱设计] -->|选择材料| B[合金钢]

A -->|热处理工艺| C[渗碳、淬火、回火]

A -->|精度控制| D[齿形误差]

A -->|噪声控制| E[啮合方式]

A -->|润滑设计| F[油膜厚度]

F -->|高温轻载| G[薄油膜]

F -->|低温重载| H[厚油膜]

以上章节的内容是为了说明减速齿轮箱在电锤中的设计要点和作用,包含计算减速比、材料选择、精度和噪声控制等要点。每个要点均附带了操作性质的指令和逻辑,提供了详细的设计和材料选择方法。通过上述的章节内容,读者应能对减速齿轮箱的设计有一个全面的了解,并能够在实际工作中应用这些知识。

4. 联轴器的设计和材料选择

联轴器是电锤中实现电机与动力传递系统耦合的关键部件,它能够有效地传递扭矩并允许两个轴线之间存在一定的偏移。在设计联轴器时,除了需要考虑其传递扭矩的能力,还必须考虑联轴器的材料选择、工作寿命、维护要求等因素。

4.1 联轴器的工作原理和类型

4.1.1 传递扭矩的机制

联轴器通过其内部结构将电机的旋转动力传递到输出端,这个过程称为扭矩传递。扭矩传递的效率和可靠性直接受联轴器设计的影响。典型的扭矩传递机制包括:

- 弹性联轴器:通过内部的弹性元件(如橡胶、弹簧等)来吸收震动和冲击,延长设备寿命。

- 非弹性联轴器:包括刚性联轴器和滑动联轴器,主要用于精密传动,需要轴线精确对准。

- 磁性联轴器:利用磁力传递扭矩,适用于恶劣环境下或需要隔离的场合。

4.1.2 常用联轴器类型介绍及适用场景

以下是一些常见联轴器类型及其适用场景的简要介绍:

- 弹性联轴器 :适用于需要补偿轴线偏差,吸收振动和冲击的环境。如在电锤中的使用,可以减少电机对传动系统的冲击,保护电锤内部部件。

- 齿式联轴器 :具有高扭矩传递能力,适用于负载稳定和对传动精度有较高要求的场合。

- 膜片联轴器 :通过一系列膜片连接输入和输出轴,适用于高速轻载或需要补偿较大轴偏移的应用。

4.2 联轴器的材料和设计选型

4.2.1 材料选择对性能的影响

材料选择对于联轴器的性能和寿命至关重要。以下为几种常用的联轴器材料及其性能对比:

- 金属材料 :如钢和铝合金,强度高,耐磨损,常用于需要承受高扭矩的场合。

- 橡胶 :弹性好,能吸收震动,适用于需要缓冲的场合。

- 塑料 :如尼龙和聚甲醛,重量轻,耐腐蚀,成本较低,但承载能力有限。

在选择材料时,需要根据应用环境、性能要求和成本预算进行综合考量。

4.2.2 设计考量和选型方法

设计联轴器时,需要综合考虑以下几个方面:

- 扭矩传递能力 :必须确保所选联轴器能够承受电锤工作时的最大扭矩。

- 轴线偏移的补偿能力 :联轴器设计需满足轴线对准的公差要求。

- 工作寿命和维护成本 :联轴器应具备一定的工作寿命,减少维护频率,降低长期使用成本。

- 成本因素 :在满足性能要求的前提下,选择成本效益最高的设计方案。

在实际选型过程中,可以通过计算机辅助设计(CAD)工具进行模拟分析,确保联轴器设计符合实际工作环境的需求。

在下一章节中,我们将深入探讨锤击机构的基本构造及其运动学分析。

5. 锤击机构的运动原理

在电锤工具中,锤击机构是其核心部分,负责将电能转换为机械能,从而实现敲击动作。本章节将详细探讨锤击机构的基本构造和运动学原理,以及关键部件的功能和特点。

5.1 锤击机构的基本构造

锤击机构通常由以下几个关键部分组成:冲击锤、弹簧、活塞、撞击块等。

5.1.1 锤击机构的工作原理

冲击锤通常由电机带动,通过活塞和弹簧产生周期性的冲击动作。当电锤开启时,电流通过线圈产生电磁场,吸引活塞前进,释放弹簧储存的能量,撞击块撞击工作表面,产生敲击作用。随后活塞在弹簧的作用下复位,开始下一个循环。

5.1.2 关键部件的作用和特点

- 冲击锤:是整个机构产生冲击能量的源头,其材质和重量直接影响到冲击力的大小和频率。

- 弹簧:用于储存能量和提供冲击力的恢复,其弹性和强度决定了锤击机构的响应速度和耐久性。

- 活塞:它在电磁场的作用下往复运动,其设计的紧凑度和材料耐久性是保证使用寿命的关键。

- 撞击块:直接与工作面接触,其硬度、形状和尺寸将影响到锤击效果。

5.2 锤击机构的运动学分析

锤击机构的运动学分析是确保电锤高效、稳定运行的关键步骤。

5.2.1 动力学模型的建立

为了分析锤击机构的工作性能,我们首先需要建立一个动力学模型。模型通常包含质量、弹簧力、摩擦力、阻尼系数、电磁场作用力等元素。通过牛顿第二定律,可以建立动力学方程:

m * \frac{d^2x}{dt^2} + c * \frac{dx}{dt} + k * x = F_{electromagnetic}

其中,( m ) 代表活塞质量,( c ) 代表阻尼系数,( k ) 代表弹簧常数,( x ) 代表活塞位移,( F_{electromagnetic} ) 代表电磁场力。

5.2.2 运动参数的优化与计算

在动力学模型建立后,为了提高锤击机构的工作效率,需要进行运动参数的优化计算。这包括:

- 优化活塞的质量和尺寸,以获得最佳的冲击频率和冲击力。

- 精确计算弹簧的刚度和阻尼系数,以获得合适的响应时间和耐用性。

- 通过模拟和实验验证,对电磁线圈的设计进行调整,以确保足够的电磁吸力和高效的能量转换。

通过上述分析和优化,我们可以确保锤击机构能够提供稳定和高效的冲击性能,满足电锤在各种工作环境下的需求。

简介:本文是一份专业文档,集中解析了多功能电锤中不可或缺的旋转动力传递装置。电锤广泛应用于建筑和维修等领域,其内部的旋转动力传递系统是确保高效锤击作业的关键。文档详细阐释了从电动机产生旋转力矩到转化为锤击力的整个过程,包括电动机的工作原理、减速齿轮箱的扭矩放大与速度降低功能、联轴器的设计要点以及锤击机构的偏心运动设计。此外,还包括了电锤的控制系统和安全保护装置,帮助读者全面理解电锤的工作机制,从而在维护和故障排除中更加得心应手。

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?