想必大家都遇到过这种情况:

咔咔咔连拍几张,拍的时候不觉得,回过头挑选照片的时候点大图一看:嚯!这画质也太差了!

本身手机像素就不算高,想换手机太费钱,不如从下面这几点入手,改善画质不是梦!

1. 手机也能手动对焦手动对焦往往比自动对焦来的准确靠谱。

你以为手动对焦是单反特有?当然不是!手机也能手动对焦。

对焦办法很简单——拍摄前点击屏幕,让对焦点准确落在被摄物上。

这一步看似非常简单,却有很多人都会忘记,拿出手机、框到被摄物、直接按快门的大有人在。

手机相机系统对被摄物的识别是自动的,你不手动确认对焦点,系统自动识别到画面后,采用的清晰度是整个画面的平均清晰度。

开发商们搭建手机拍照系统的第一法则是快门速度够快,点一下屏幕立刻出照片,这样用户才不会觉得手机拍照卡顿,使用体验才会好。

受到这个设定的影响,手机相机常常来不及仔细识别,或者根本没识别到你想拍摄的目标。

有人肯定要说,我的手机不用手动对焦,它一般都识别得挺快挺准的啊?

造成这种错觉有两个原因:

第一、照片没有放大看,不少照片小图看着还行,稍微一放大,噪点模糊马上露馅儿;

第二、你遇到的拍摄环境都很好,糊弄相机的因素很少,它能机智地躲过障碍,准确对焦。

但以下这几种情况,不要侥幸,手动对焦必须有!

①画面中物体杂乱、主体不突出时。

很多时候,拍摄环境里的物体过多会导致相机识别失灵,我只想拍A,画面中却还有B、C、D,相机没有把焦点落在A,反倒给了B。

比如下图中:

焦点错落在松果上

想拍摄的主体为樱桃,但樱桃比松果离镜头更远,相机把松果自动识别成主体,樱桃反倒模糊了。

而如果手动点一下樱桃再拍摄,相机就可以把焦点准确落在樱桃上,不受其他物体的影响。

准确对焦到樱桃

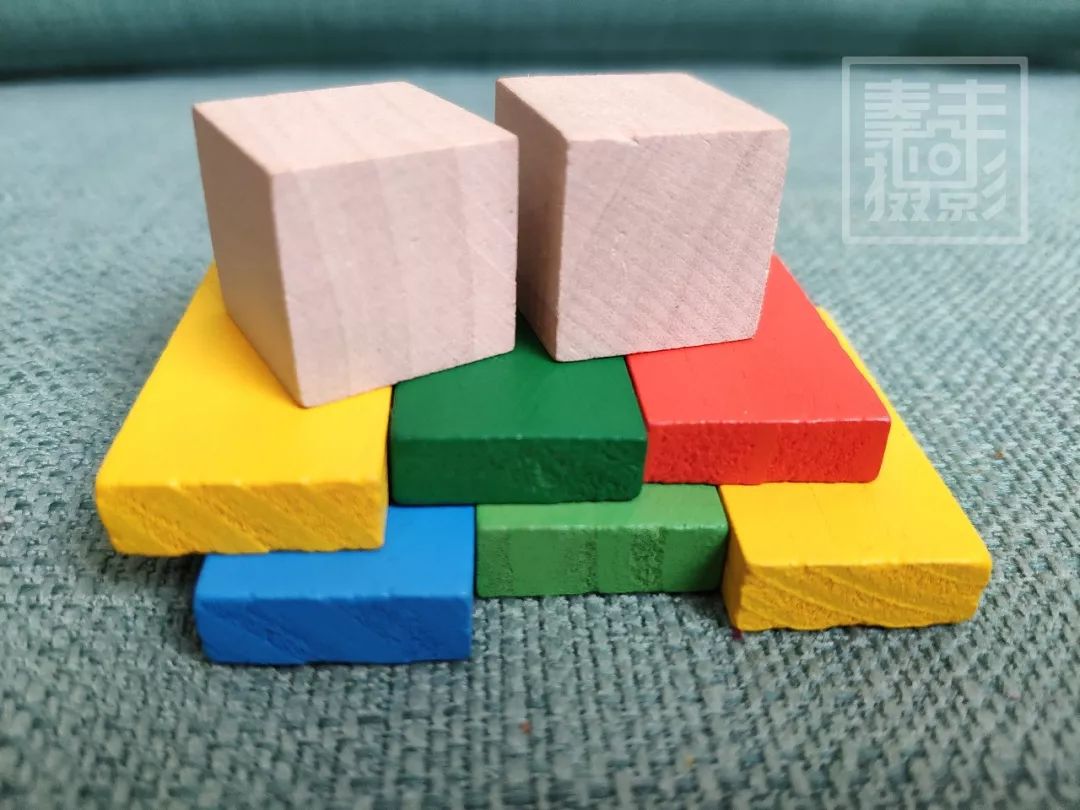

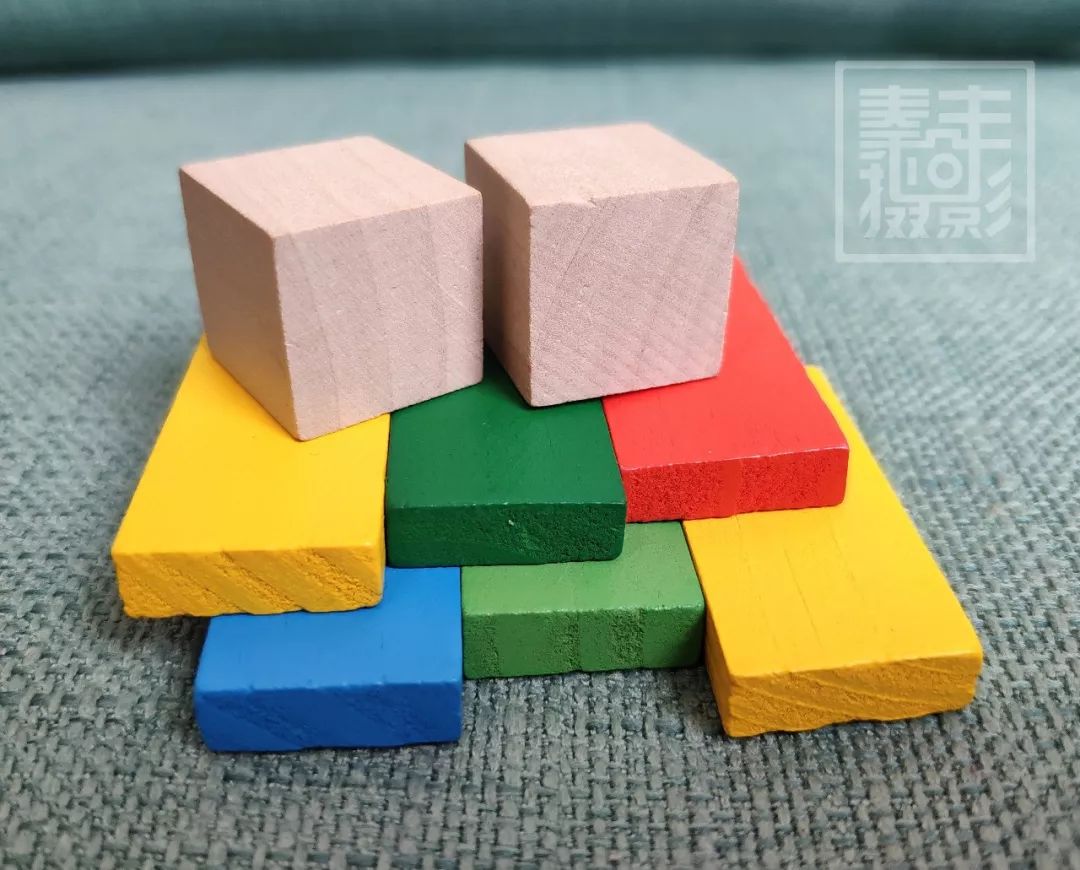

②当被摄物有纹理时。

手机相机对细节的捕捉速度有限,自动对焦状态下,遇到有纹理的物体时,手机很容易找不到对焦点,虚虚一落,拍出来的物体纹理不够明显,细节不精致。

↑上图为相机自动识别拍摄,小木块侧面的纹路和边缘都不清晰。

↓下图为手动落焦点拍摄,小木块侧面的纹路和边缘较为清晰。

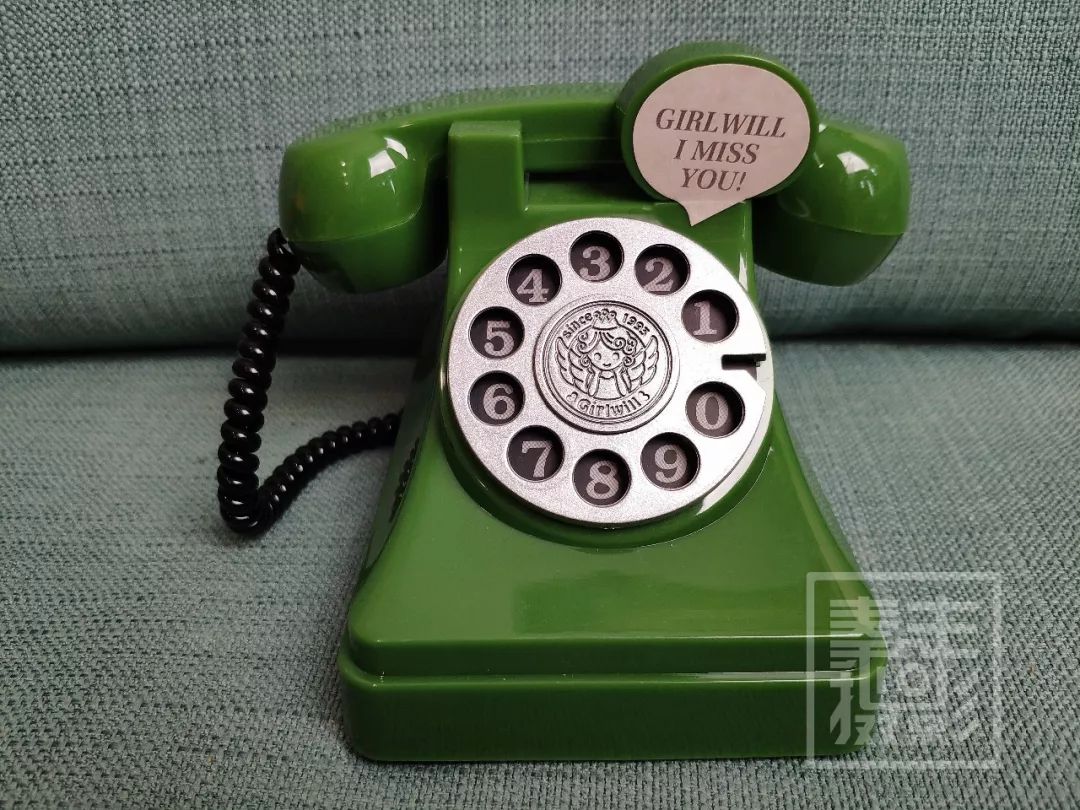

③当出现反光、透光物体时。

反光和透光的物体不轻易被识别,容易给手机错觉。

比如说拍玻璃瓶里的花朵:

玻璃瓶就像在花朵前面蒙了一层东西,手机不确定那儿的东西是否为主体,它会选择把焦点落在确定的地方:瓶子上的字。

手动对焦即可获得在玻璃瓶内也清晰的花朵:

④当被摄物自身颜色黑色多或者白色多时。

我们都有这样的经历,拿手机对着天空直接拍,经常拍出来灰茫茫一片,但若手动点击对一下焦,就能改善不少。

这是因为手机面对白色/黑色过多的物体,物体反射的光线差异太小,相机找不到落焦点,需要手动引导。

总而言之,处在焦点上的物体是最清晰的。

手动把焦点落在你想拍的东西上,手机才能最大限度保证对焦准确,画面清晰。

2. 直接开滤镜我们知道,其他条件相同的情况下,手机不开任何美颜滤镜拍出来的图是最清楚的。

如果一定要用美颜相机拍照,为了保证清晰度,应当尽量减少后期的工程量。

直接加滤镜拍摄比先原图再滤镜处理,产出的像素高一些。

要知道,后期的压缩能力无与伦比。

验证起来很容易,用手机拍摄迅速连续拍摄同一场景同一画面,第一次拍摄使用原图+拍完滤镜处理,第二次拍摄前添加滤镜直接拍摄,查看两张照片的大小,后者大于前者。

下面三张图分别为原图、滤镜拍摄和原图拍摄后期滤镜。

其中,原图的大小为7.76MB最大,滤镜拍摄的大小为6.62MB,仅比原图略小一点点,而原图拍摄再添加滤镜处理的图3,大小仅为150KB,小很多,清晰度也差很多。

图1:原图

图2:滤镜拍摄

图3:原图拍摄后期滤镜

3. 拍摄光线很重要首先,拍摄同样的画面,夜晚拍摄要比白天拍摄画质更糟糕。

我们常常发现,晚上拍照的时候,手机画面里总是出现一些斑斑点点的东西,他们让被摄物看起来不那么线条分明,这就是噪点,噪点越多,画面越不清晰。

手机和相机一样,曝光情况如何也是围着曝光三要素转的。(曝光三要素还不懂的,戳:光圈 快门 iso)

夜晚拍摄画质更糟糕的原理是:

市面上绝大多数的手机是无法从硬件设备上大幅度调整光圈的。

(tips:不少手机里所谓的光圈调整功能/人像功能,其实是双摄镜头的戏法,是AI算法后期合成的)

在曝光三要素相互制约的情况下,夜晚光线没那么充足,为了在保证用户体验愉快的前提下达到正常曝光(即点一下就能迅速拍摄出一张照片,也就是快门速度够快),手机系统只能不惜一切代价增加感光度,感光度高了,噪点自然就多了。

这个原理不局限于白天黑夜,适用于所有暗光环境。

光线充足、环境明亮时拍摄照片画质要比光线杂乱、环境昏暗时高得多。

暗光环境拍摄下的满屏噪点

其次,顺光下拍出的照片,比其他光位下更加细腻清晰。

这其实是人的视觉习惯在作怪。

顺光时,被摄物迎着光被照亮,受光均匀,阴影面积小,连小细节都看得见,人的眼睛就会认为它格外清晰。

而如侧光、逆光等光位下,阴影占比更大,有亮有暗,人眼需要多花费点力气才辨识清楚,感官上清晰度就降低了。

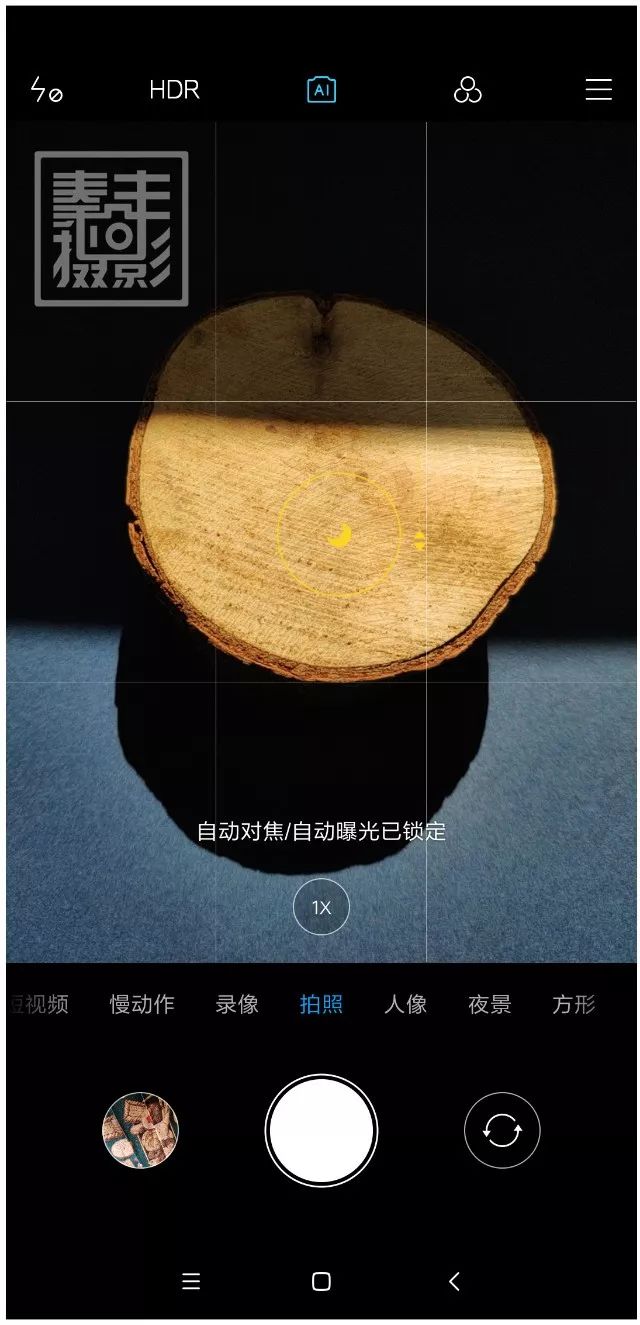

4.切换专业模式点开相机正常拍摄,怎么找角度、怎么换光线,都觉得画面不够细腻。

这时候,找到手机相机里的专业拍摄页面,人为设置快门速度、ISO等数值可以改善这个情况。

具体而言,调低ISO,越低画面越清晰,质感越细腻,大概到100上下就能肉眼可见画面改善。

由于手机相机的光圈是固定的,且多为大光圈,为了保证画面曝光正常,我们依据拍摄环境的光线条件,适当调慢快门速度。

注意:低iso的拍摄情况下,快门速度无法太快,快了画面会很暗。

如图所示:

快门为1/30秒时,尚能看见天花板↓

快门提升到1/125秒时,画面明显过暗,但还可以看到天花板大概轮廓↓

快门到1/500秒时,画面中只剩下灯光,天花板细节全部消失↓

因此要正常曝光,常常当你点一下手机屏幕,相机需要转几圈处理一下才能看见照片,此时拍照的快门速度并不是很快。

我们建议,这种情况下,不要手持手机拍摄,因为很容易手抖而让整个画面糊掉,反倒不清楚,可以把手机固定住,再进行拍摄。

5.能用脚走近不要靠镜头拉近很多人拍摄稍远一点的被摄物,习惯性站在原地手指触屏拉近画面。

原本手机像素就不高,不拉镜头画质都一般,何况是拉进镜头将画面放大几倍之后。

同等的拍摄距离,画面拉得越近、放得越大,画质越差。

↑走近拍摄,花瓣边缘清晰。

↓远距离放大屏幕拉近镜头拍摄,花瓣边缘模糊。

想要保证画质,不如腿脚动起来,往前走一走,画质又是个新世界。

6.适当压暗画面过曝的画面丧失细节,欠曝的画面还能挽救。这一点无论是手机拍摄还是相机拍摄,都是通用的,务必谨记。

除了曝光带来的细节刻画差异影响清晰度之外,对于手机拍摄而言,拍摄环境光相同的情况下,画面亮度(总曝光值)的变化可以说主要是iso的变化。

因为对于手机而言,光圈、快门速度几乎是一定的(可变动幅度非常小),调整画面的明暗,其实就是在改变iso的数值大小。

我们知道,iso决定画质。手机画面变亮、iso数值提升、画质降低。

因此在拍摄中,适当把画面压暗,能帮助我们获得更丰富的细节、更清晰的画质。

↑压暗前,海螺尖处的花纹过曝发白,不清楚。

↓压暗后,海螺花纹清晰。

压暗办法有很多,常见的有两个:

一 把对焦点落在画面中较亮的地方,手机系统会依据此处的亮度进行测光、曝光,画面整体自动变暗;

左图:焦点落在亮处;右图:焦点落在暗处

根据这个原理,我们选择画面中中等偏亮的地方落对焦点,获得自然清晰的画面效果。

二 把对焦点落在拍摄主体上,长按锁定,出现如下图中的圆圈,上下(或左右)滑动调整画面明暗。

改善画质的办法说了这么多,有一点必须强调:上述技巧可以帮你在现有条件下获得更加清晰的画面。

划重点,“现有条件下”。

手机贵有自知之明,不要总想着一部手机上可拍天文,下可拍微观。

800万的像素,我们只能拍出800万像素下最好的效果,如果你想用800万拍出2400万的效果,巧妇难为无米之炊啊!

纸风筝登不上月球,硬件条件放在这儿,量力而行,知足常乐~

点击这里阅读精彩

摄影文章合集

点击这里阅读精彩

摄影文章合集

本文介绍了提高手机拍照清晰度的7个技巧,包括手动对焦、避免复杂背景、处理纹理、应对反光和透光物体、选择合适光线、使用专业模式调整参数以及避免过度拉近镜头。这些方法能有效改善手机拍摄的照片质量,让你无需换手机也能拍出满意的照片。

本文介绍了提高手机拍照清晰度的7个技巧,包括手动对焦、避免复杂背景、处理纹理、应对反光和透光物体、选择合适光线、使用专业模式调整参数以及避免过度拉近镜头。这些方法能有效改善手机拍摄的照片质量,让你无需换手机也能拍出满意的照片。

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?