测量的本质是“再分”,以测量单位为标准将被测长度分成若干小段,小段的数量就是物体长度。在教学儿童测量长度时要突出测量的本质——再分。部分教师在教学儿童测量长度时,将“测量”教成了“格尺”。科普兰在《儿童如何学习数学》中说:“儿童必须理解“再分”的概念,因为被测物体必须再分为若干部分,其长度要与测量工具或尺的长度相等。儿童沿着被测物体移动测量单位,将物体再分或在物体上做记号”。

如:测量一条线段的长度,简单的把尺摆在线段上面,然后读出数据。这样的测量是不行的,至少是笼统的,不适合刚刚学习测量的儿童。测量本身并不重要,重要的是体验测量的本质(再分)。

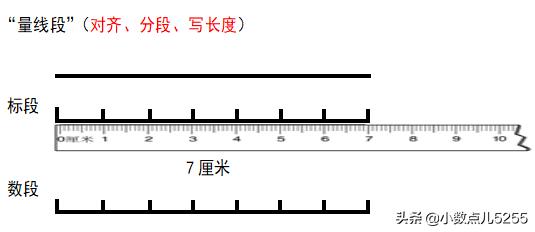

测量线段长度分三步进行(如图—1):

1.将尺对齐线段放好(是否和“0”刻度对齐不重要,只要对齐一个刻度就可以)

2.标段,也就是分段。这一步最关键,它体现了测量的本质——再分。

3.数段。数段就是数一数一共有多少个测量单位,这个过程是在累加测量单位。

(图—1)

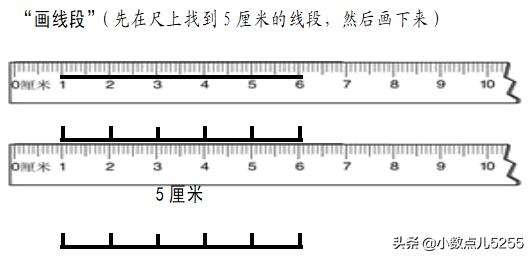

画线段和测量线段的实质是一样的,先会测量线段才能画线段,无论测量线段还是画线段其逻辑前提是“找”线段。需要画一条5厘米长的线段,首先要能在尺上找到一条5厘米的线段。只有先找到5厘米的线段,才能画出5厘米的线段。所以,画线段前先要找线段。

如:画一条5厘米的线段(如图—2)。

(图—2)

最后画出来的线段同样要“分段”、“写长度”,不可以只留一条线段在那里。

线段的本质是“点动成线”,测量的本质是“再分”。

在画线段和测量线段时要突出以上两点。画线段两端要“标端点”,一个端点表示的起点,另一个端点表示终点,一条线段两个端点就表示了线段是点按同一方向运动成的,而且有始有终,这样就“画”出了线段的本原。测量线段长度时要“标段”,标段体现了测量的本质,即再分。测量时每单位长度划分为一段,然后数一数有几段就是有几个单位长度。所以测量时标端点、标段是在表现测量的本质。测量线段的长度不能只是得到结果那么简单,更要突出测量的过程和本质。

测量三要素:对齐、标段、写长度。

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?