中运量71路作为上海首条中运量公交线路,同时也是浦西中心城区最重要的东西向公交线路,全长近18公里,横贯长宁、黄浦、静安、闵行四个主要城区。

可你知道吗?说起这个如今外表炫酷、智能的公交车,它的发展史可以追溯到70年前。这趟老牌公交线路到底发生了多少变化?一起来看↓

这趟老牌公交线路到底发生了多少变化?

▼▼▼

1

名称由来

1949年1月3日,上海解放前夕,3路开通,行驶于北京东路外滩至番禺路,全程8.3公里,这便是71路的“前身”。

1956年11月1日,全市公交路别编号统一调整,3路正式命名为71路。

2

路线变化

71路自开通起以来,不断延伸线路、增加班次、增开复线,不过即使如此,据纪录片《上海71路公交往事》中介绍:71路始终都是在延安路上行驶。

1957年2月 71路开通 北京东路外滩至天山路 |

1958年 延伸至天山支路后,终 点站调整至延安东路外滩 |

1983年 配合施工缩线至江西中路西侧 |

1985年 配合施工终点站调整至 四川南路 |

1986年 配合天山路施工缩线至遵义路,后调整至茅台路古北路 |

1992年 延伸至茅台路水城路 |

2005年 延伸至双流路 |

2007年 配合外滩工程施工缩线至延安东路江西中路 |

2009年 往外滩方向改走双流路、天山路 |

2017年 71路中运量开通,延安东路外滩至申昆路枢纽 |

如今的71路中运量,沿途共设有24个站点。

同时,为了让长宁天山路、仙霞路沿线新村居民可以在线路调整后,也方便换乘71路公交车,开辟了71路支线1(1250路)、71路支线2(1251路)两条配套接驳线。

3

车型改变

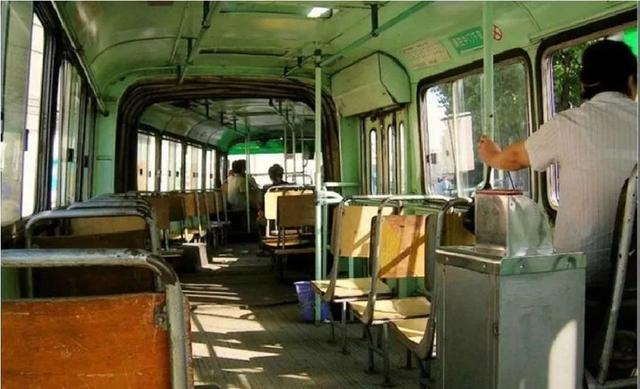

1950年代始建时为一节车厢式的“单机车”。

1980年代,改成两节车厢式的“巨龙车”。(巨龙车就是由2~3节车厢组成的大客车,每节车厢间有像火车连接车厢的铰链)

之后,更换了新一批的空调车。

2017年投入运营的71路中运量公交,18米长的车身,能够容纳150人的宽敞明亮的车厢,还有内部炫酷的设施和智能的设备。

4

乘车环境的变化

71路从开通起就广受欢迎,客流大、乘车难是当时的常见现象。

71路后来变成了14.5米的铰链车,就是俗称“巨龙车”的车型。当时,因为客流较大,车内还拆除了部分座位,最后只留下17个座位,最大限度提高运能。

如今,中运量71路高峰时段平均运营车速超过17公里/小时(目前本市中心城主要客运走廊的早高峰运营车速平均为14.3 公里/小时),充分发挥了专用道、专用站台、专用信号灯的“三专”优势,有效补充传统地面公交运能的不足。

5

配套设施

1980年代,仅有一个简易的候车棚供乘客候车。

如今的71路中运量,不只有了专用的车站、车道和信号灯,各种便捷、人性化的候车设施也得到了进一步的完善。

候车椅

出站扶梯

实时到站提示牌

6

服务升级

1980年代,71路率先开设了专供怀抱小孩的乘客乘坐的母婴车。那个年代,乘客们在71路公交上听到的是售票员的人工报站,而如今,在公交上可以听到普通话、上海话、英语三种语言的电子系统报站。

1990年代,71路改为无人售票,是上海第一条无人售票公交线路。

现在的中运量71路延用了“老上海”公交车售票员的怀旧小技能——手持“慢”字旗,让乘客在感受新式巴士的速度和服务的同时,也体验了一把老上海的情怀。

资料:市交通委、长宁区新闻办

编辑:吴泽斌、吴文俊

上海中运量71路是浦西中心城区重要东西向公交线路。其发展史可追溯到70年前,名称由3路改为71路,路线不断延伸,车型从单机车变为智能中运量公交,乘车环境、配套设施和服务都有显著升级,发挥‘三专’优势补充传统公交运能。

上海中运量71路是浦西中心城区重要东西向公交线路。其发展史可追溯到70年前,名称由3路改为71路,路线不断延伸,车型从单机车变为智能中运量公交,乘车环境、配套设施和服务都有显著升级,发挥‘三专’优势补充传统公交运能。

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?