Monogram是时装产业向外界文化输出最成功的案例。即使是对时尚最不感冒的人也会明白——看见了Monogram,便看见了时尚大牌。

这项最初出现在货币及王室徽章中的文字艺术,曾经代表着政治特权和阶级权威。而当其出现在时装设计当中,成为品牌独一无二的特征代表,Monogram又不可避免地跟随着时尚的潮流变迁而拥有了起起伏伏的命运。

MONOGRAM的诞生

Monogram以两个或多个字母的艺术化重叠组合为创作形式,在公元前350年就已出现。当时希腊各城邦将自己名称的首字母组合在一起刻在硬币之上,创造出迄今为止最早的Monogram形式。后来Monogram被王室贵族们所青睐而成为阶级地位的象征。王室徽章上的Monogram形制直到今天仍旧被沿用,有些已经有数百年历史。

全盛年代 ON PEAK

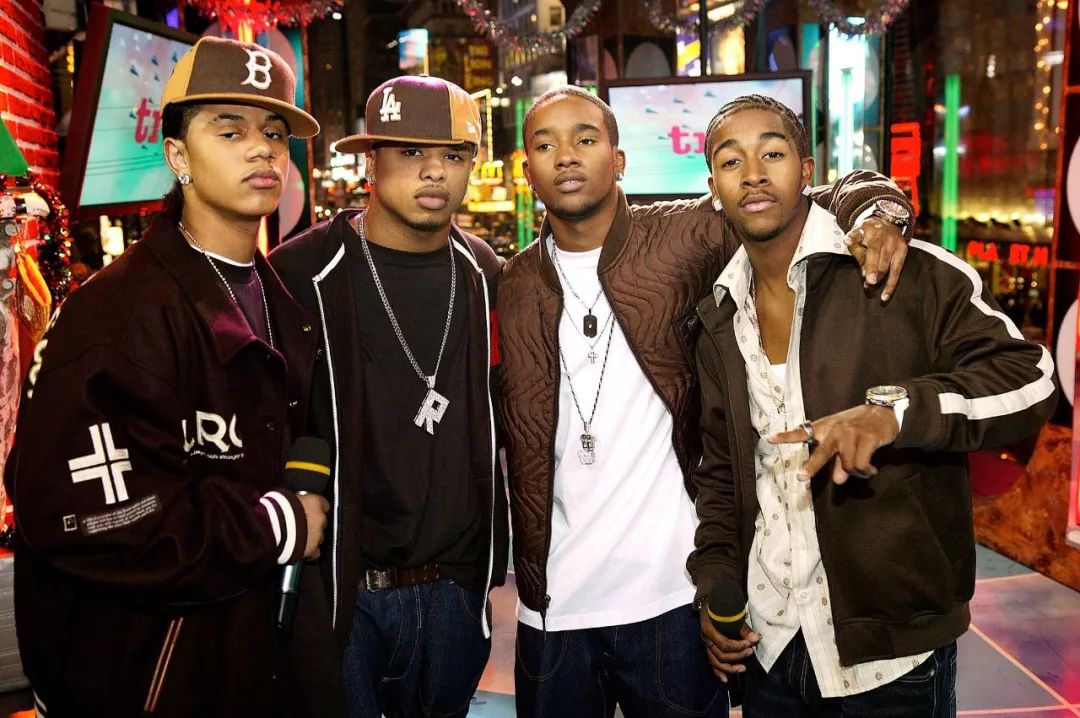

如果要聊Monogram的时尚编年史,我们应该从世纪之交的千禧年开始说起。那是Monogram的全盛年代,人人都为它而感到狂热:真人秀明星Paris Hilton为代表的时髦女孩们穿着天鹅绒连帽衫,下身是水钻镶嵌的紧身牛仔裤,戴着茶色的浮夸墨镜和PVC太阳帽,而肩上背着的手袋,必定有Monogram的痕迹。

落寞边缘FALLEN

Monogram的全盛年代在2008年金融危机之后开始走向终结。全球经济的急速下行使狂热的时代氛围消失不见,人们回归理性,开始反思一切。

狂热不再,人们拥抱理性。

Monogram不再是时装界的宠儿,而当以舒适与极简的Normcore风潮兴起的时候,它遭到了致命的打击,成为每个人都避之不及的过气元素。

狂热不再,人们拥抱理性。

Monogram不再是时装界的宠儿,而当以舒适与极简的Normcore风潮兴起的时候,它遭到了致命的打击,成为每个人都避之不及的过气元素。

重新受宠REVIVAL

十年的时间又匆忙过去,我们对于Monogram的成见还未消除的时候,街头叛逆的年轻人率先打破了僵局。他们再一次穿着显眼的Logo“招摇过市”,不在乎时装界的看法,一心追求让自己脱颖而出的个性化符号。这样的光景让人仿佛回到了千禧年Monogram的全盛时期,在时装之外,Monogram首先在街头得到了复兴。

渗透大街小巷的现象级单品—年轻人们钟爱的Logo雨衣

90年代嘻哈兴盛时,来自黑人贫民区的穷小子们将Monogram视为上流社会的象征,穿上Monogram就代表自己已经功成名就。后Normcore时代,Monogram已从时尚主流变为非主流,但它对于年轻人来说,仍旧是嘻哈文化的遗产。也正是因为这样,它理所应当也成为了同样处于边缘位置的亚文化青年们拥抱的精神图腾。

老牌时装屋们拥抱Z时代消费者,要投其所好尝试理解并接受他们的文化。街头流行和沙龙时装的界限越来越模糊的此刻,Monogram也乘着这一股东风顺势而行,如同服下一颗回魂丹药一般,重新成为时装爱好者的宠儿。

HEDI与MONOGRAM

在年轻人占据时尚话语权之前,Hedi Slimane就是青年文化的执着爱好者。他定居在年轻的洛杉矶,不介意坐飞机往返去巴黎上班,只为亲身浸淫在年轻人的无忧无虑的活力氛围当中。

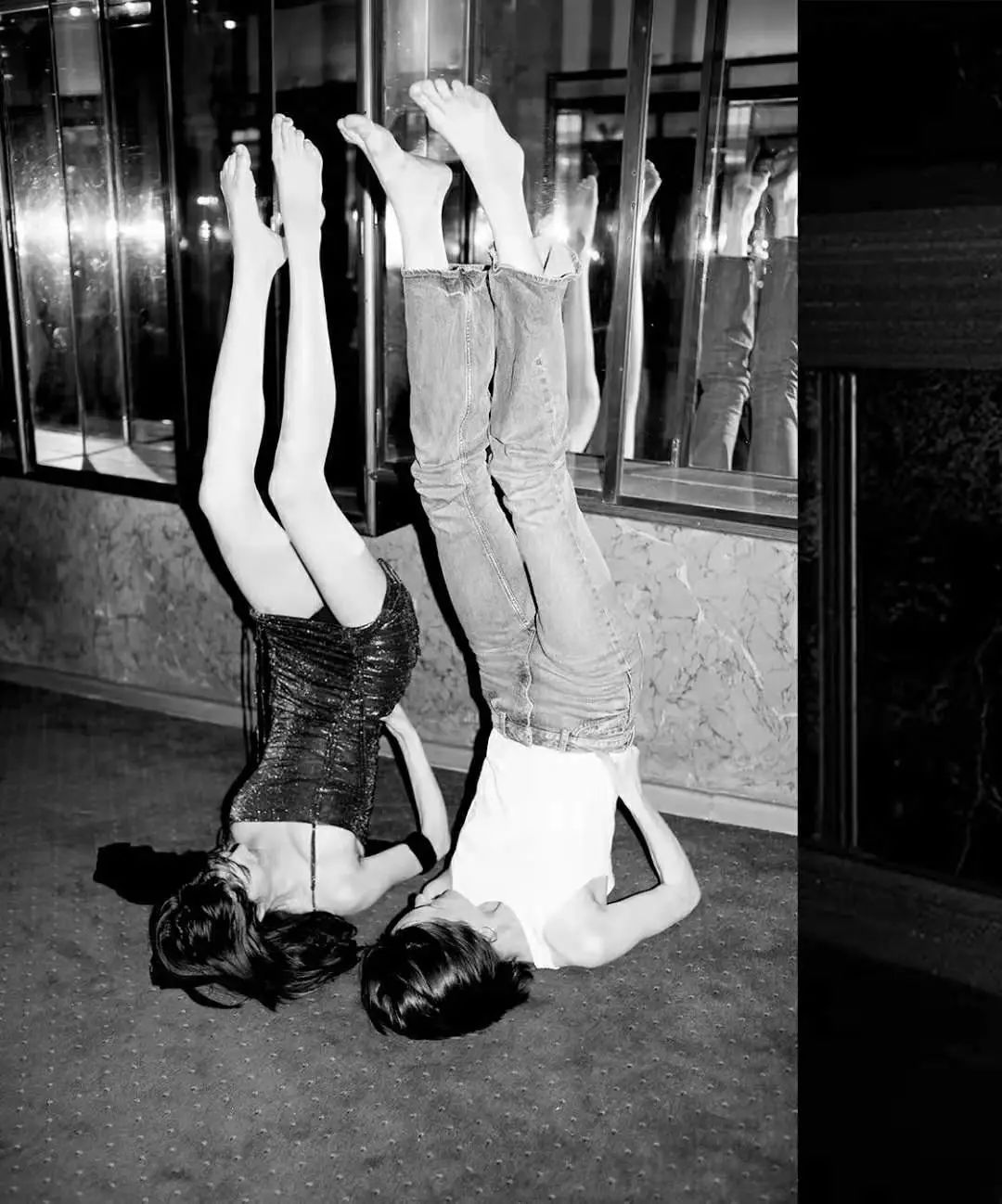

Hedi Slimane的50岁生日派对现场,照片由他本人拍摄。

Hedi Slimane的50岁生日派对现场,照片由他本人拍摄。

从上一份工作离职之后,他在很长一段时间里没有再重新推出时装设计作品,但他为品牌效力时用镜头捕捉年轻人的习惯却一直延续下来。他在洛城的夜店里跟随年轻人在电子音乐声中一起舞蹈,同时也感知着他们穿着的流行变迁。也正因为如此,如今CELINE在他的带领下,重新设计品牌TRIOMPHE Monogram并放置于包袋系列之上,我们也不应该感到意外。

CELINE的Monogram名为TRIOMPHE,在法文中是凯旋、胜利的意思。正宗的法文读音如下,需要召唤你的小舌音。

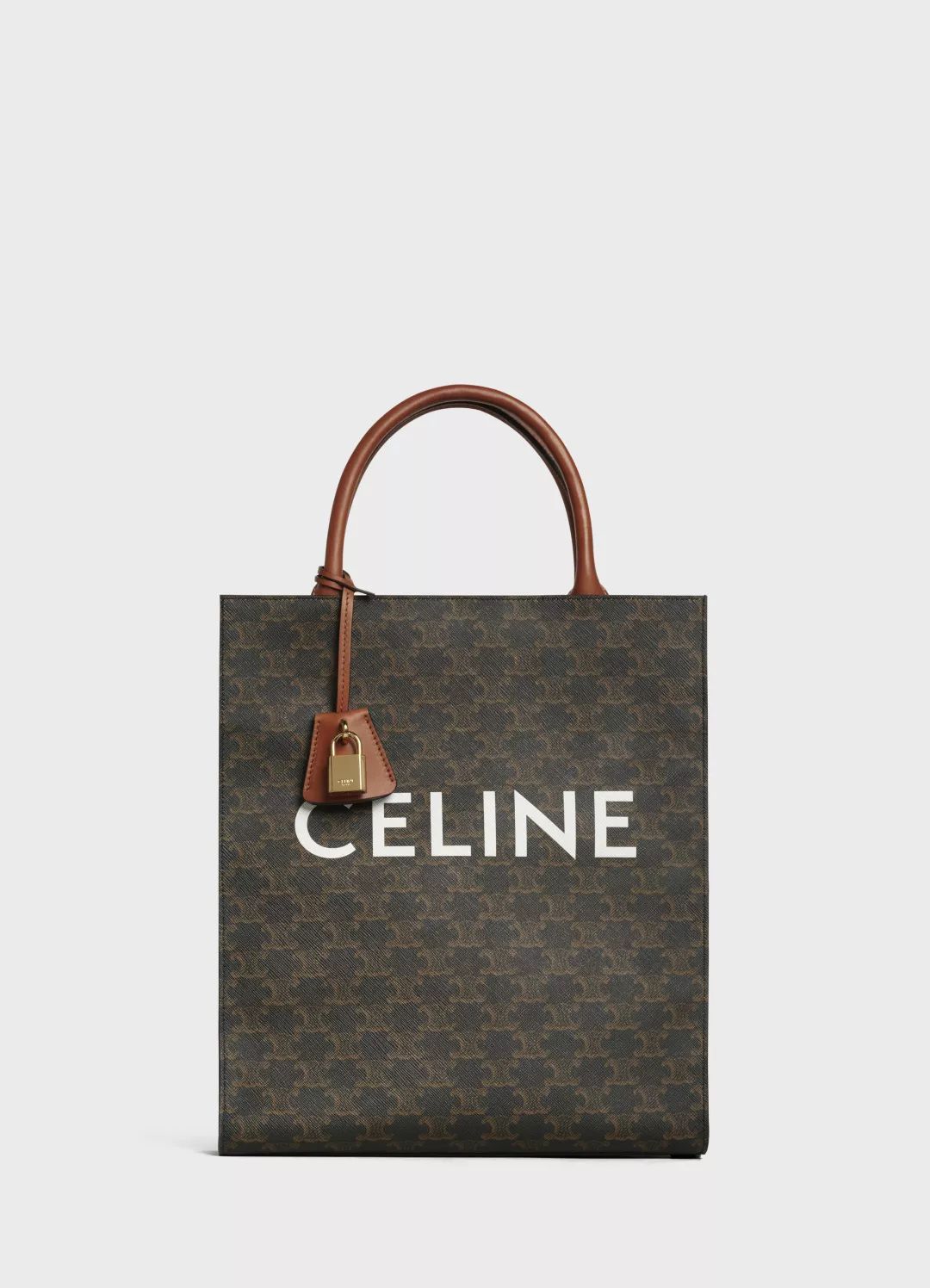

提到凯旋,你一定不难想到巴黎的凯旋门。没错,TRIOMPHE Monogram的设计灵感就来源于这个地标建筑。抽象的凯旋门化作CELINE开头的C字母,既代表标示,又体现出品牌的巴黎DNA。

而这一包含多款包袋和配件的系列也将作为CELINE ESSENTIELS的一部分,成为不过季的经典单品。

而这一包含多款包袋和配件的系列也将作为CELINE ESSENTIELS的一部分,成为不过季的经典单品。

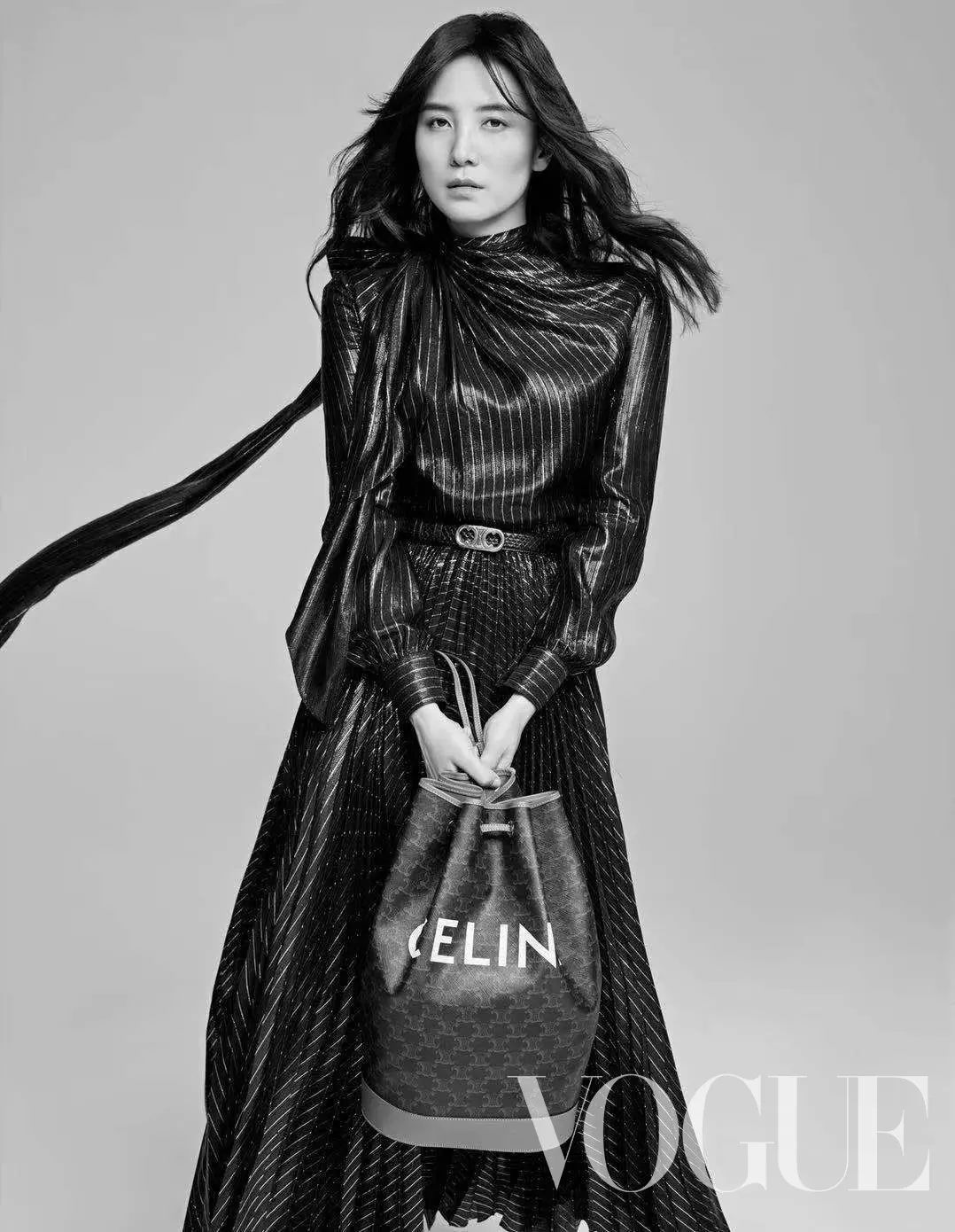

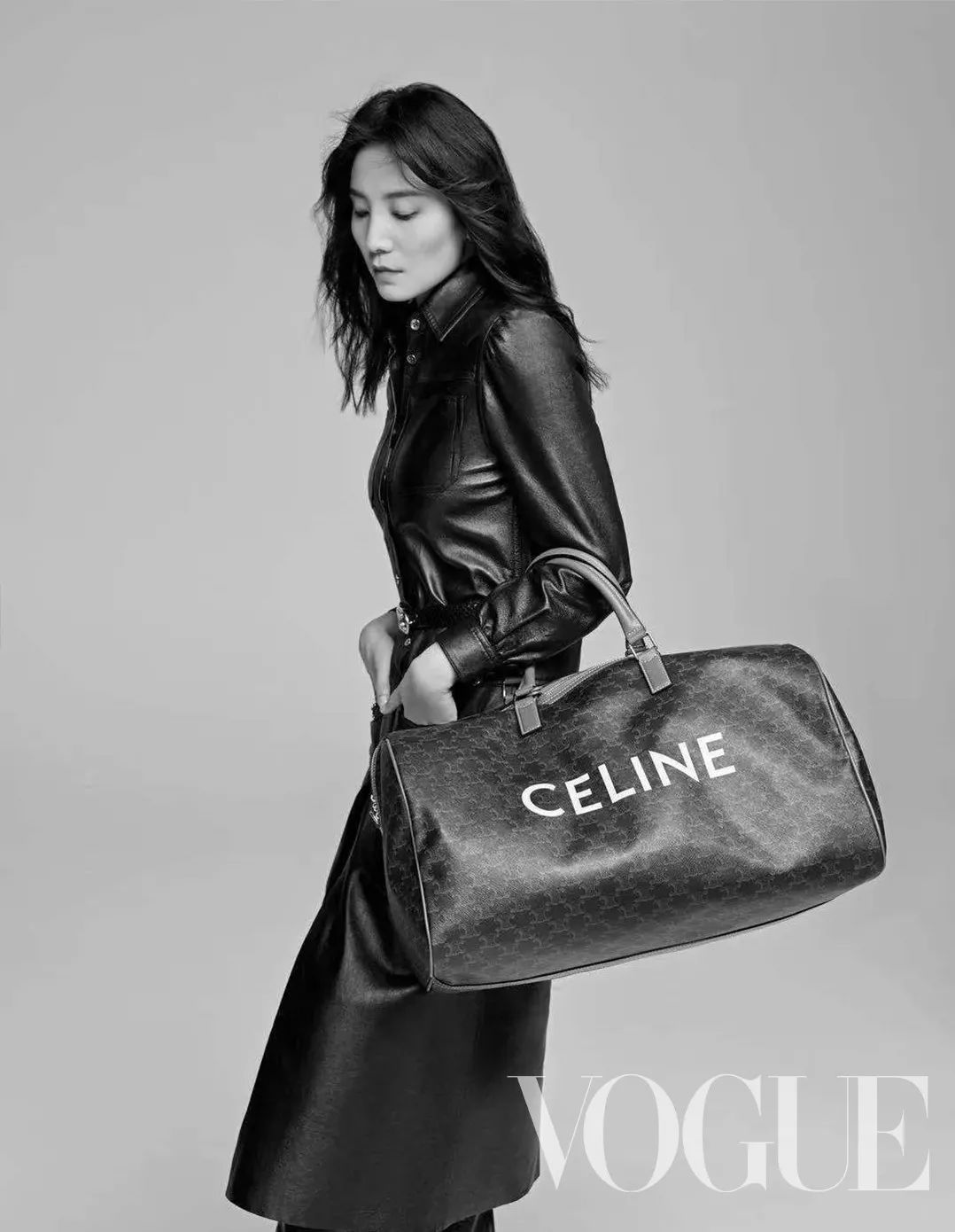

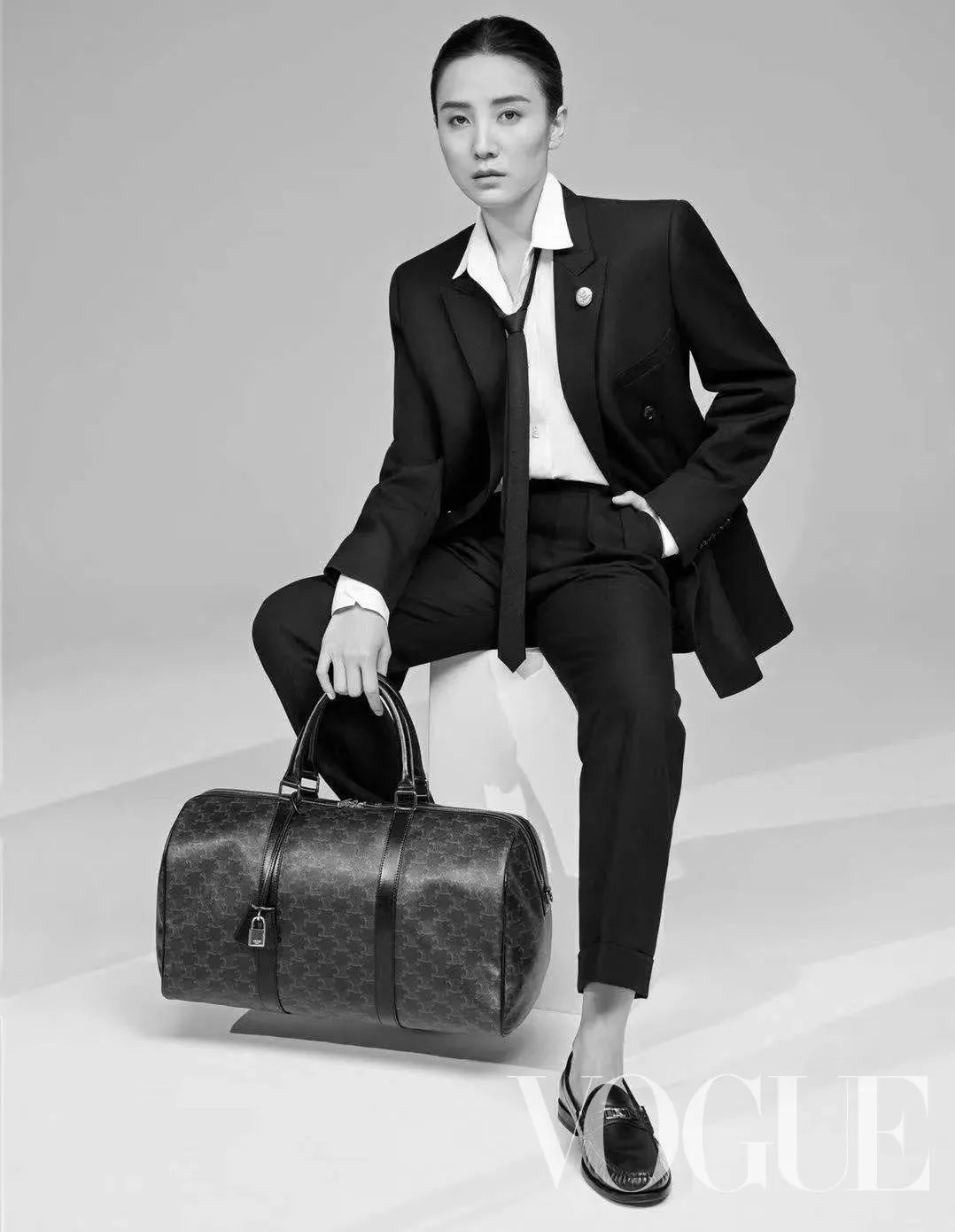

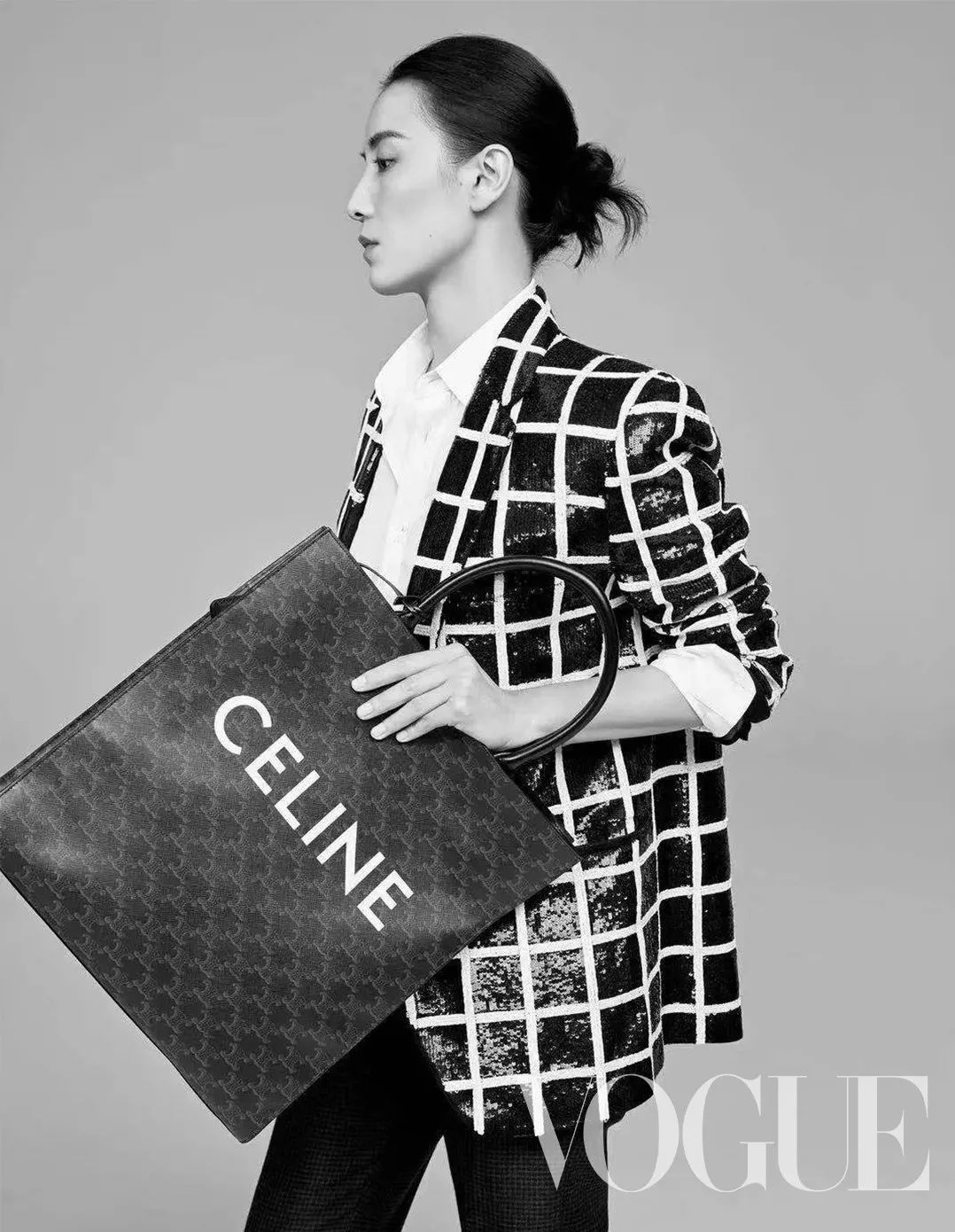

我们邀请到宋佳来诠释这个系列,再现CELINE TRIOMPHE Monogram的巴黎经典风格。

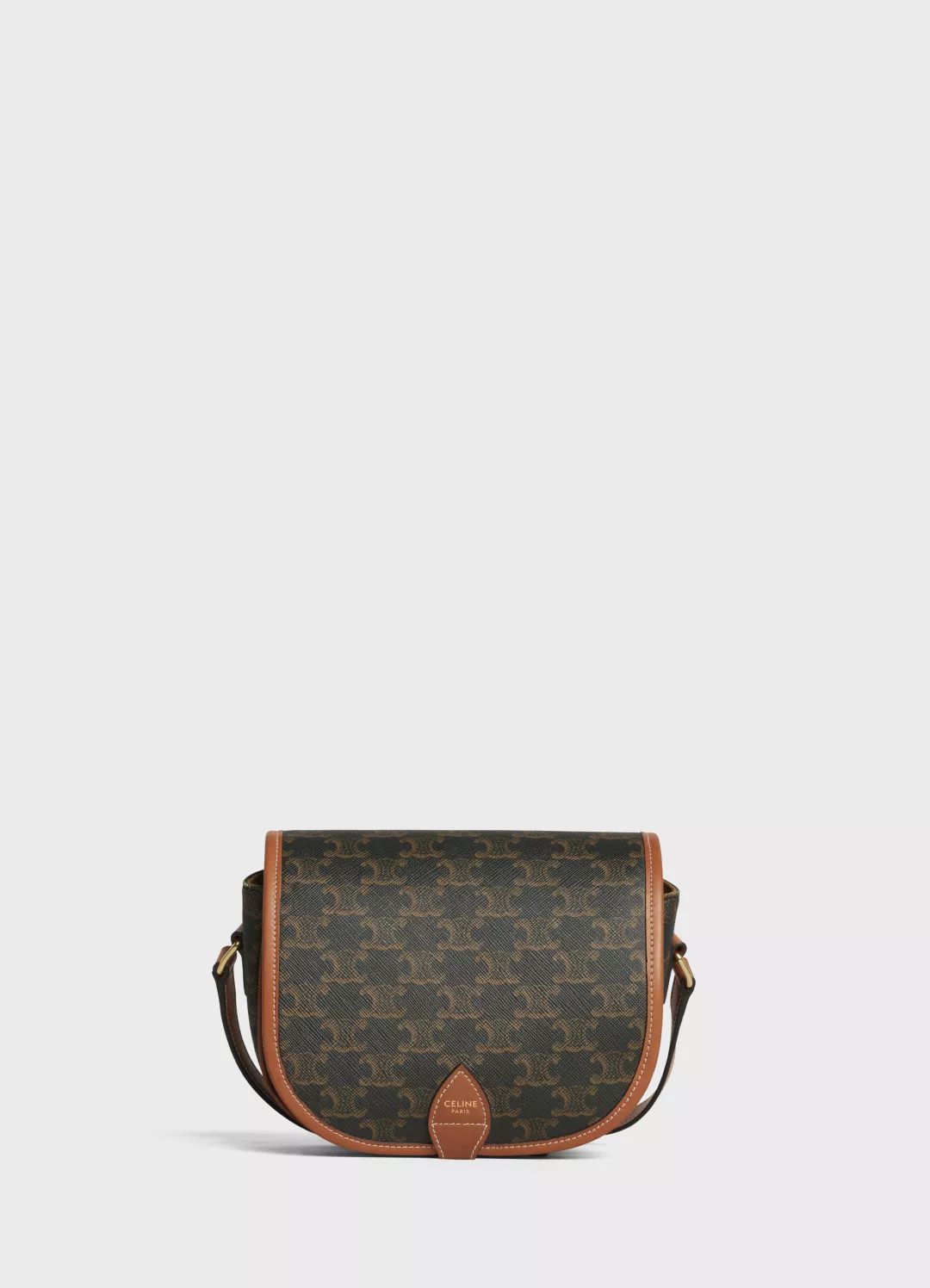

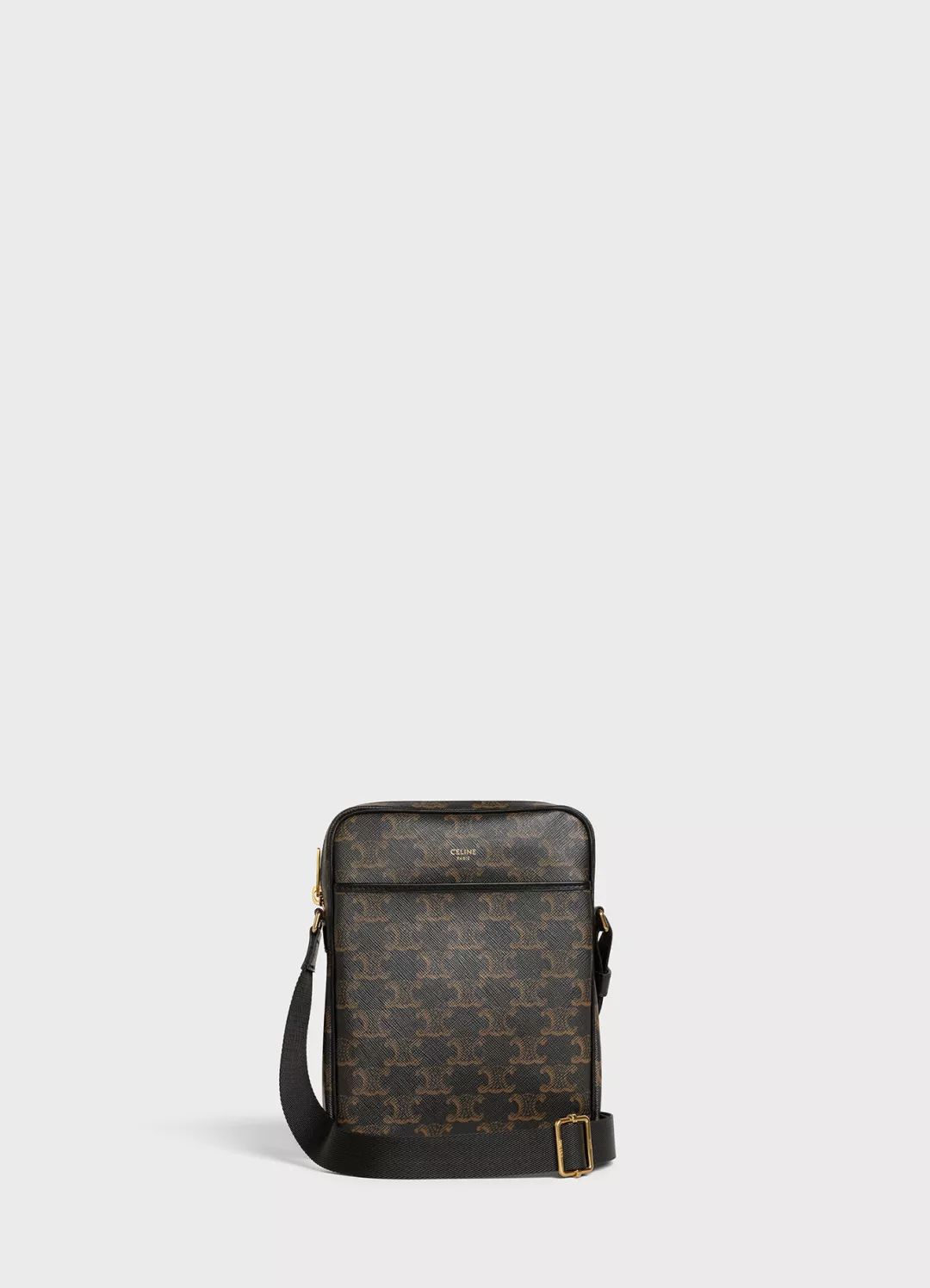

用深色廓形西装、百褶裙和同色系丝巾来搭配小巧实用的FOLCO手袋,轻松搞定巴黎Bougie Girl的经典造型。

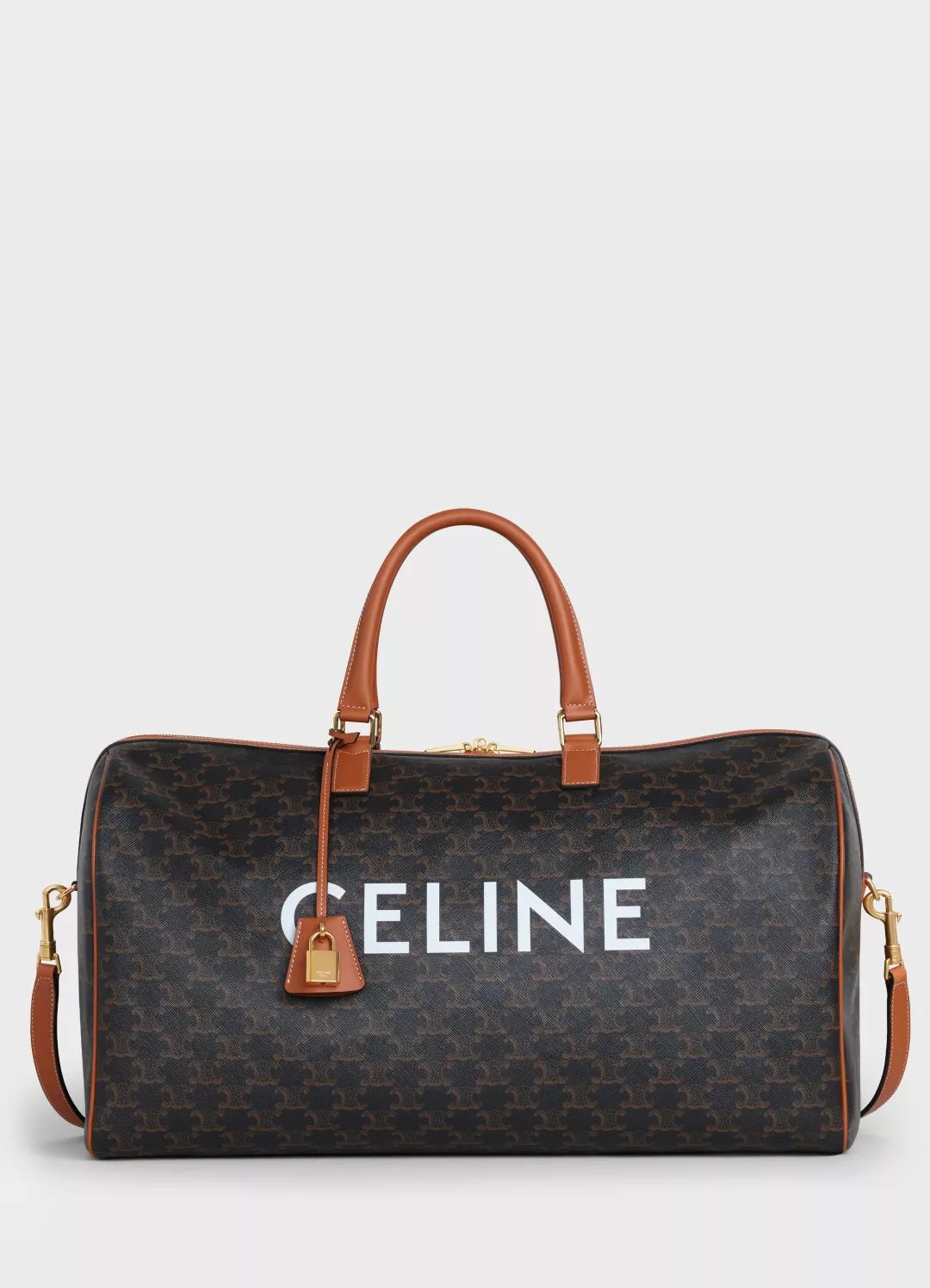

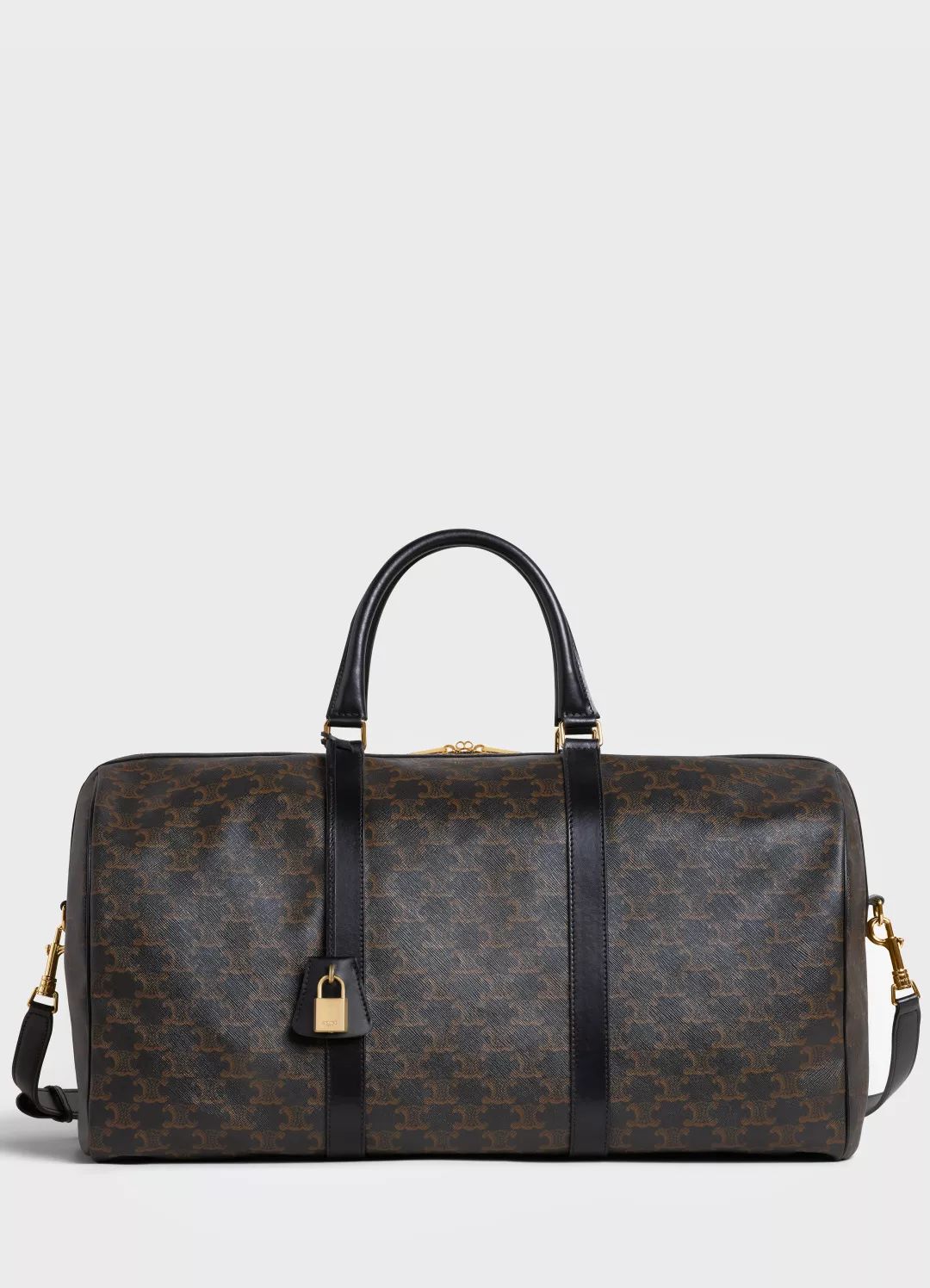

DRAWSTRING水桶包和VOYAGE行李袋搭配一身丝质百褶连身裙,优雅与实用的结合从未如此完美:巴黎女人厌倦华而不实,早已拥抱精英做派的实用主义。

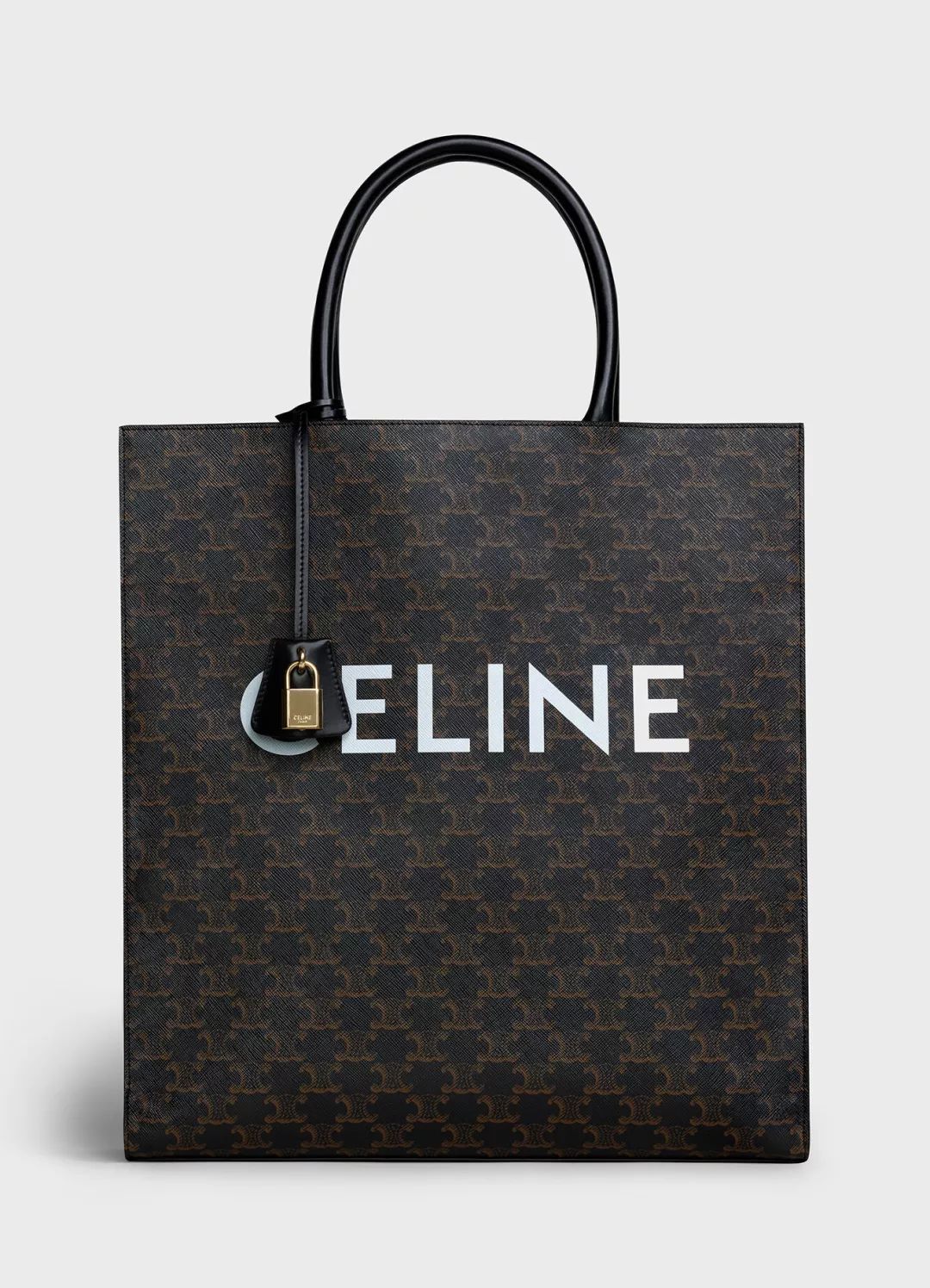

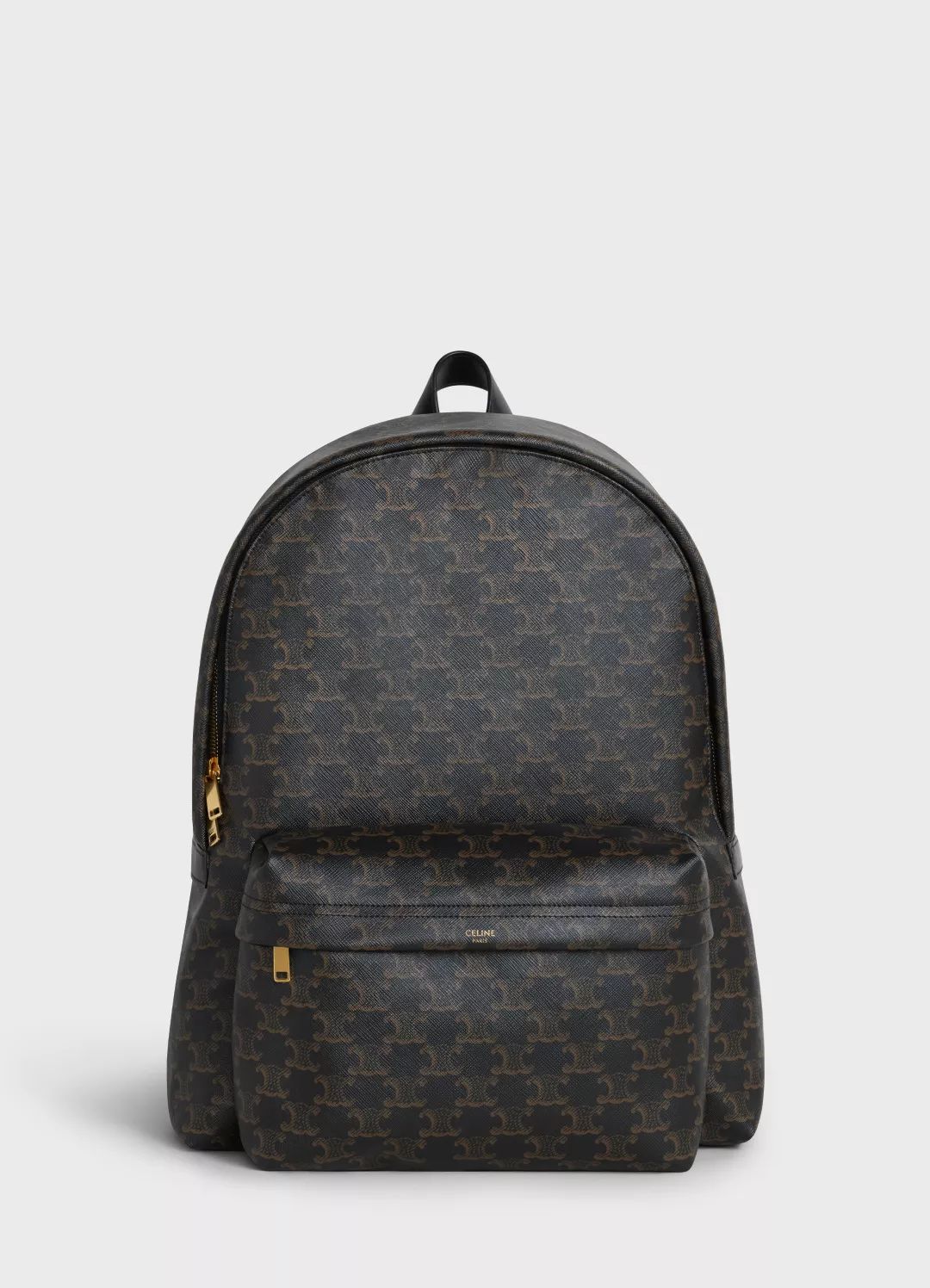

扎起长发,可美可飒,印有TRIOMPHE Monogram的波士顿手袋、购物袋和双肩包,成为爽朗利落造型的点睛之笔。

< 左右滑动 查看TRIOMPHE CANVAS包袋系列 >

TRIOMPHE CANVAS系列共包含Hedi Slimane设计的多个包款,从一经发布便跻身IT Bag行列的TRIOMPHE手袋到实用能装的波士顿包和VOYAGE行李袋,再到复古可爱的FOLCO斜背包,每一件都写满品牌TRIOMPHE Monogram的风格故事。

监制/唐霜

执行编辑/Joan Cai、Luna Xiong

总导演、摄影指导/OJO Studios

调色/MZ Studio

剪辑/OJO Studios

灯光/Cao Ming Chao

音乐/Noah

平面摄影/乔大才

造型/张珊 Zora

制片/Emma

化妆/张进

发型/肖昀见

美甲/粒子

撰文/William

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?