在综合分析大量实验事实的基础上,我们认为光的本质是粒子,之前我们用光的粒子模型对光的干涉衍射现象进行了解释,虽然很多人并不认同但至少与实验结果完全相符。但在用粒子模型解释光栅衍射现象时却始终没有一点头绪,多年来没有任何进展,也成为我们绕不过去的一道坎,甚至成为光的粒子模型的噩梦。我们认为,只要光的粒子模型反映的是客观事实,那么它就一定能够正确解释光栅衍射现象并且比用光的波动模型的解释更加合理、更加通俗易懂。在坚信光子模型正确的前提下,经过很长一段时间坚持不懈地努力,目前取得了初步的突破。本章我们就用粒子模型分析光栅衍射条纹的形成原因,也欢迎广大物理学爱好者批评指正。

第一节 光栅衍射条纹的特点

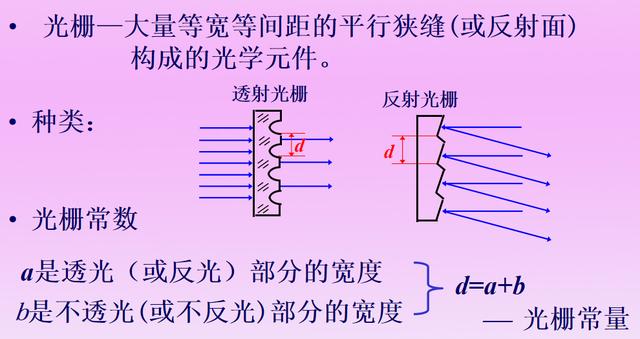

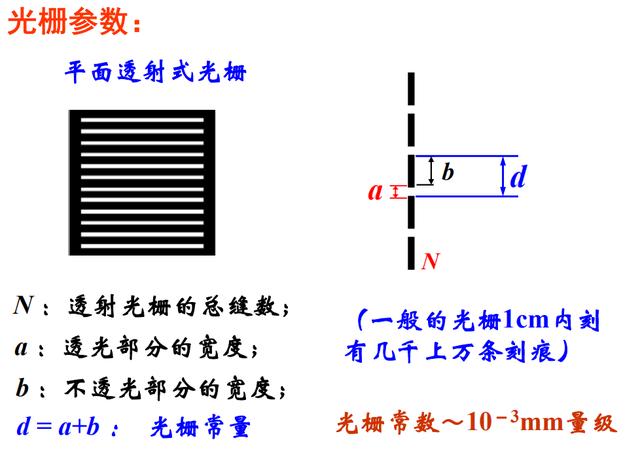

为了研究光的本质,物理学家制作了许多光学器件,光栅就是其中的一种。狭义上讲,光栅是由大量等宽度、等间距的平行狭缝构成的光学器件;广义上讲,任何具有空间周期性的衍射屏都可叫作光栅。光栅的种类有透射光栅、反射光栅、平面光栅和凹面光栅等。一般常用的光栅是在玻璃片上刻出大量平行刻痕制成,刻痕为不透光部分,两刻痕之间的光滑部分可以透光,相当于狭缝,精制的光栅可以在1厘米宽度内刻有几千条乃至上万条刻痕。利用透射光衍射的光栅称为透射光栅,利用两刻痕间的反射光衍射的光栅称为反射光栅,如在镀有金属层的表面上刻出许多平行刻痕,两刻痕间的光滑金属面可以反射光。

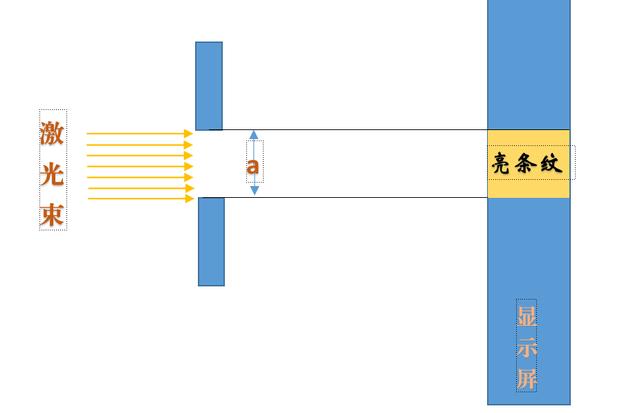

如上图所示,一个理想的衍射光栅可以认为由一组等间距的无限窄狭缝组成,透光部分的宽度为a,不透光部分的宽度为b,狭缝之间的间距为d=a+b,d为光栅常数。当一束光垂直入射于光栅时,会在屏幕上形成明暗相间的干涉条纹。

光栅衍射条纹有以下特点:

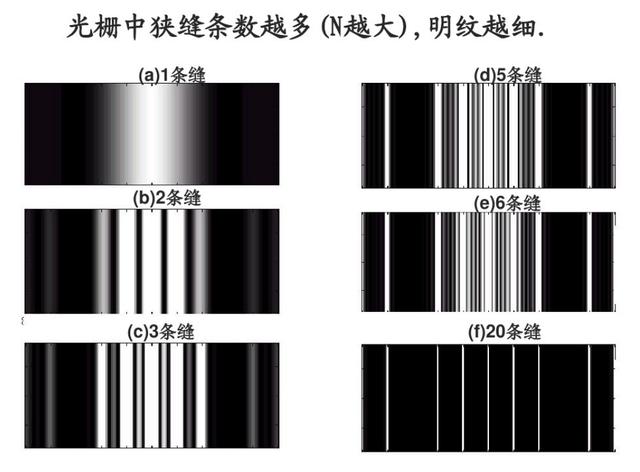

一是中央明条纹光强最大;二是衍射条纹中有一系列新的强度极大和极小明纹,分别称为主极大明纹和次极大明纹。主极大明纹的位置与缝数N无关,它们对称地分布在中央明条纹的两侧,但条纹的宽度随N的增加而减小,同时亮度随N的增加而增加。三是在相邻的两个主极大之间有N-1个暗纹和N-2个光强很小的次极大明纹,次极大明纹的亮度随N的增加而减小,当N很大时,主极大明纹之间是一片暗区。

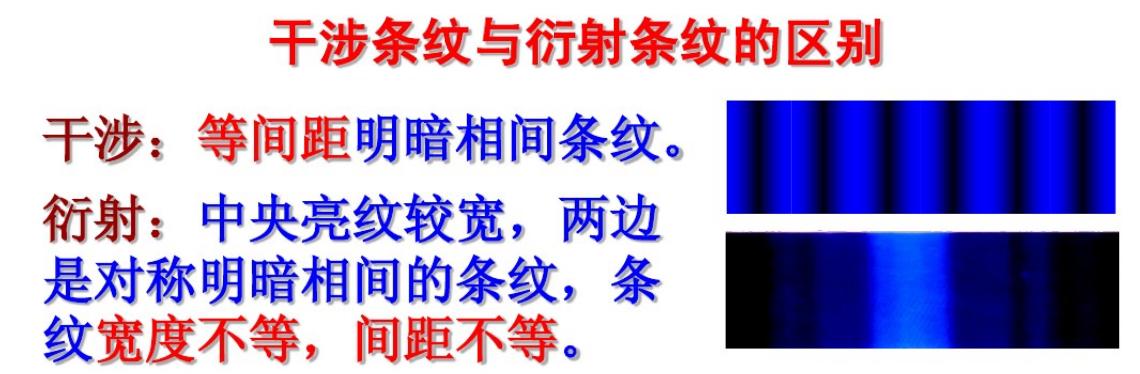

下图是双缝干涉条纹与单缝衍射条纹的区别示意图,从图中可以看出,双缝干涉条纹与单缝衍射条纹的主要区别是:双缝干涉条纹是等间距的,单缝衍射条纹则是中央亮纹宽两侧条纹窄,也可以简单认为条纹宽度相同的是干涉条纹,条纹宽度不同的就是衍射条纹。

第二节 光栅衍射条纹的形成

光栅衍射条纹是怎样形成的?很长时间内我们都无法解释,既然光的粒子性是事实,那么我们可以由实验结果来反推光栅衍射条纹的形成过程。由于光的本质是粒子,在不受外力作用时光沿着直线运动,光线偏离原来的运动轨迹说明光一定受到了外力作用,根据之前我们对光的干涉衍射现象的分析,我们认为光在干涉衍射现象中偏离直线运动的原因是受到引力作用,那么光栅衍射条纹的形成也是引力作用的结果。

光栅对光子产生最显著的影响就是使光向两边扩散。一束宽度为a的激光照射在屏幕上将形成宽度为a的亮条纹,因为激光扩散角非常小,在较短的距离内可以认为它不会扩散。如下图所示,激光束通过一条宽度为a的单缝后将在显示屏上形成一条宽度为a的亮条纹,注意这里由于缝宽较大所以缝的衍射效应可以忽略。同样是一束宽度为a的激光束照射在屏幕上,当我们在激光束经过的位置上放置一块光栅,则屏幕上的亮条纹将向两边扩散。激光束向两边扩散说明光子受到指向两边的引力作用,也可以认为光子受到引力作用的合力是指向光栅两侧的。

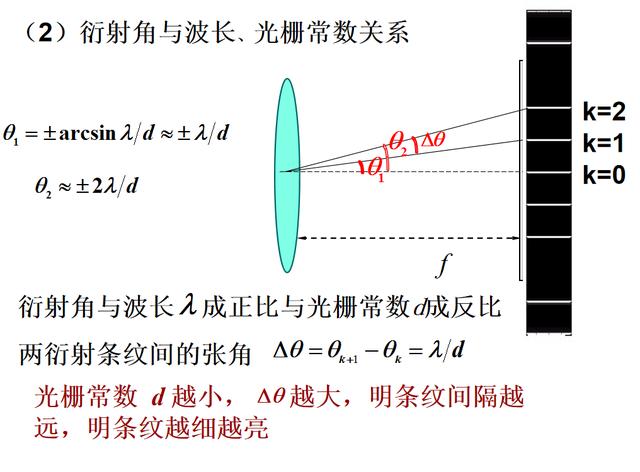

光栅常数越小条纹向两边分散程度越大。一般常用的光栅在1厘米内刻有几千上万条刻痕,并且刻痕越多光栅的分辨本领就越大,也就是说刻痕光栅对光的扩散效应就越明显,说明刻痕越多光栅对光子作用就越大。

光栅常数越小形成的亮条纹越细。这一点比较好理解,光栅常数越小,单条缝透光的部分也就越窄,由于光的本质是粒子并不会像波动光学认为的那样会相互抵消而消失,所以透光的部分越窄叠加后形成的亮条纹也越窄。

待续。

本文基于光的粒子模型探讨光栅衍射条纹的形成原因,阐述了光栅衍射的特点,如中央明条纹光强最大、主极大明纹与次极大明纹的分布,并指出光栅对光的扩散作用是由于光子受到引力影响。光栅常数影响条纹的宽度和分散程度,揭示了光的本质在衍射现象中的表现。

本文基于光的粒子模型探讨光栅衍射条纹的形成原因,阐述了光栅衍射的特点,如中央明条纹光强最大、主极大明纹与次极大明纹的分布,并指出光栅对光的扩散作用是由于光子受到引力影响。光栅常数影响条纹的宽度和分散程度,揭示了光的本质在衍射现象中的表现。

5183

5183

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?