昨天下午,小米专门开了一场直播,主题就是把关于小米10那个一亿像素相机模组送上太空的前后故事 ~

聊一聊关于为什么做、怎么做,以及他们是多么的有情怀~

不过里面确实有很多有趣的细节值得分享,另外今天我们还会聊一些额外的冷门小知识,你也许会喜欢~

在小米10系列之前,其实也有几位前辈干过这样的事,其中不得不提的有两个故事。

第一个故事要从1945年讲起,二战后,美国从德国缴获大量的黑科技,其中就有在当时看来是地球终极“黑科技”的液体火箭V2!

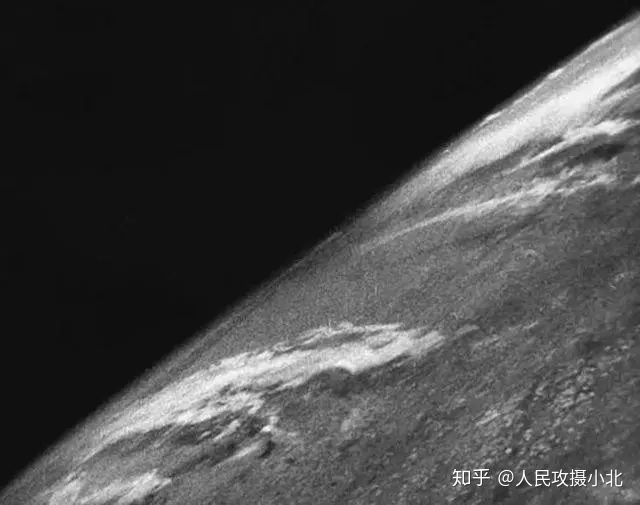

一年后的1946年的10月,为研究太阳紫外线,美国将一些科学仪器用V2火箭送上了太空,其中还包括了一台35mm照相机,它每隔1.5秒就会自动拍摄一张照片。

在大约104公里的高度,相机拍下了第一张能看到“球形地球”的照片诞生了。

第二个故事的主角是3台HTC Nexus-One手机手机。

2013年,NASA做了一个决定,要送三台手机上太空,以此来探究一部消费级民用手机是否可以用于太空。

当年的手机市场,诺基亚已经开始没落,而火腿肠HTC如日中天~

于是,他们设计了三颗手机卫星,还取了过分可爱的名字——Alexander,Graham和Bell。

每部手机都被装入了一个4英寸的铝制方盒中,然后送上距地面大约150英里的高空绕地球飞行。

哎,只能说有钱真会玩~

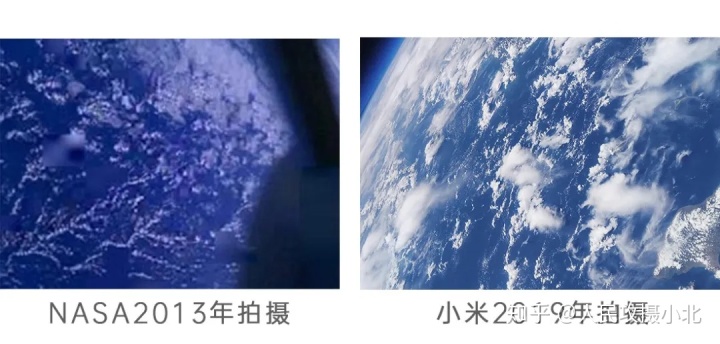

在太空中,搭载着三台手机的“PhoneSat”平台通过联动手机摄像头拍摄下了地球的照片,然后将“图片数据包”发送至地面不同的站点。

经过3天对300多份数据包的整合拼接,这些照片终于可以“见人了”~

但是从两次拍摄图片的对比可以看到,6年左右的时间,手机影像技术的发展真的可以用天翻地覆来形容了

I 该部分信息来自小米创始人雷军公众号(ID:leijunxiaomi)

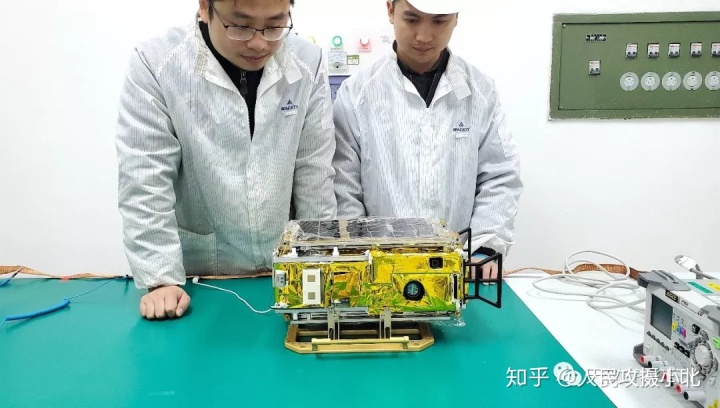

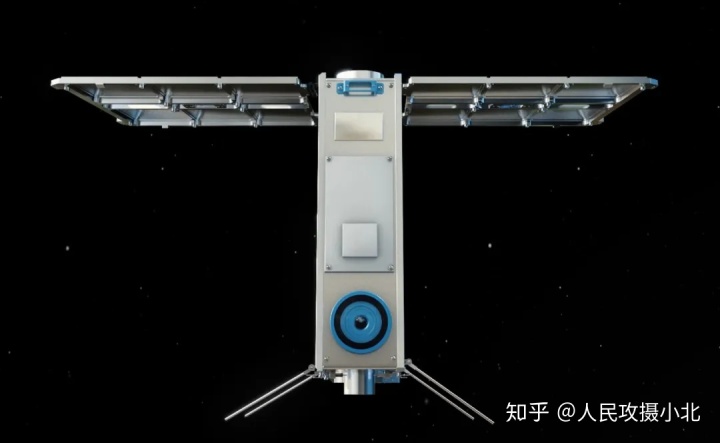

要把相机模组送上天,自己玩火箭肯定行不通,这时候作为一家商业航天公司的天仪研究院就成了是一个理想的目标。

巧的是,天仪研究院本来就一直在探索如何通过消费级设备搭载进一步降低卫星研发成本,两者很愉快的达成了合作。

从2019年上半年开始,历时168天,长征四号乙运载火箭终于将搭载小米10「一亿像素影像系统」的天仪TY15卫星,送上了500KM的太阳同步轨道。

I 难点自然不小

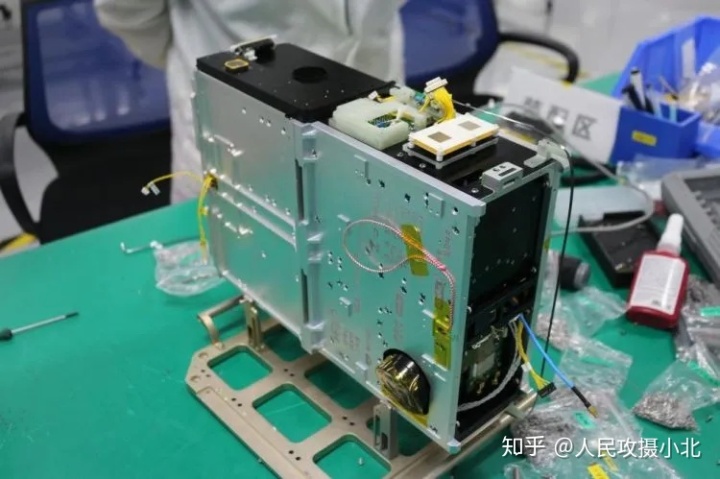

当然,要做这样的一件事,各种问题自然都很复杂。计算机、数码相机、大规模存储器、高能量密度电池、GPS、姿态传感器每一个环节都需要验证

另外也包括稳定可控的能源系统,结构、减震及热控,在轨姿态控制,数据传输等等。根据官方的说法, 这一路下来,一共克服了大大小小300多项技术难题。

但毕竟是和天仪研究院合作,理论上应该会有很完备的技术支持,所以他们到底做了什么...

I 他们到底做了什么?

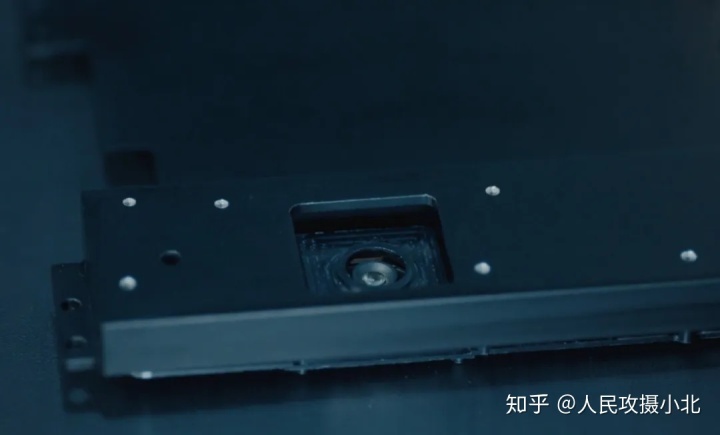

1、重新设计结构

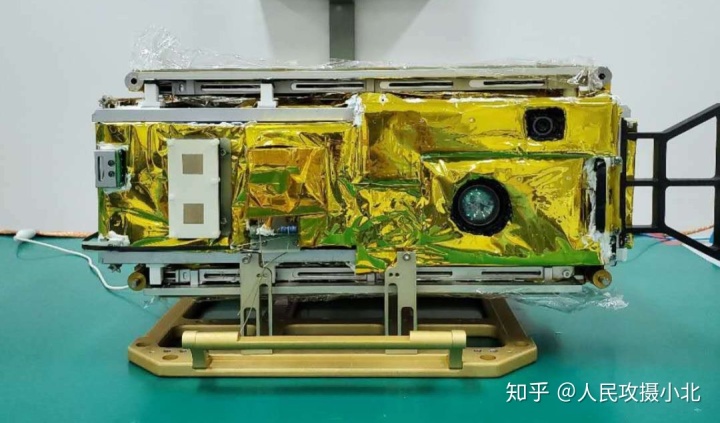

为解决空间和重量问题,手机元件肯定要被大幅瘦身,1亿像素模组重新堆叠,然后装进高强度的铝合金架,成为卫星舱板的一部分。

这样就有了一个小遗憾,毕竟上天的只有小米10的相机模组,而不是整个手机,不过好处是很方便的就解决了空间和重量问题。

2、航天3级减震

卫星发射的力学环境很严苛,一个简单的表现就是震动贼激烈...

而手机毕竟只是民用消费级器件,与传统的航天级器件差距肯定是巨大的。当然,那些动不动航天品质的牛奶不是一回事哈

为此,两边的工程师为这个一亿像素的相机模组设计了三级减振,可以很好的消除了高频振动与冲击,保证这个小可怜的安全...

3、100℃温差的温控系统

因为是小卫星,相机是直接贴在平台上的,有一部分模组会直接暴露在太空中,这样面临最大的威胁就是温度...

面对-30°到+70°的巨大温差,以及缺少空气导致的自然散热困难两大难题,他们还需要用特制的防护模块、星衣和导热装置来一起搞定。

当然,这点对于天仪研究院来说都是常规操作~

4、在轨拍摄姿态控制

现在真的·硬骨头来了~

为了让镜头对准拍摄目标,并根据拍摄位置控制卫星转动,需要大量部件的精密配合。

其中就需要陀螺、星敏、反作用飞轮、磁力矩器、星载计算机等协同工作,这样才能拍到想拍的画面,不然只能看他自己的造化了...

但是当前面所有的工作都完成后,最后照片数据回传还是出了一些问题...

整个计划一波三折,最终收到第一张照片时已经延期了三周,不过要去太空玩没打水漂就谢天谢地了

目前,小米一亿像素模组仍在太空飞行,还在持续的拍摄照片。

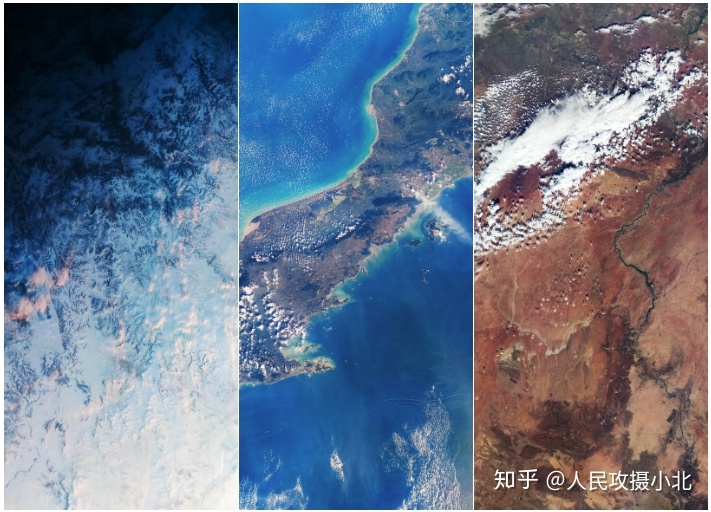

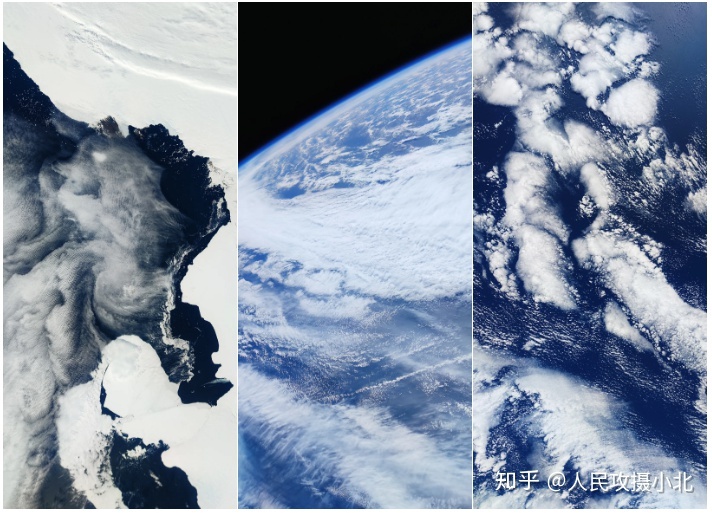

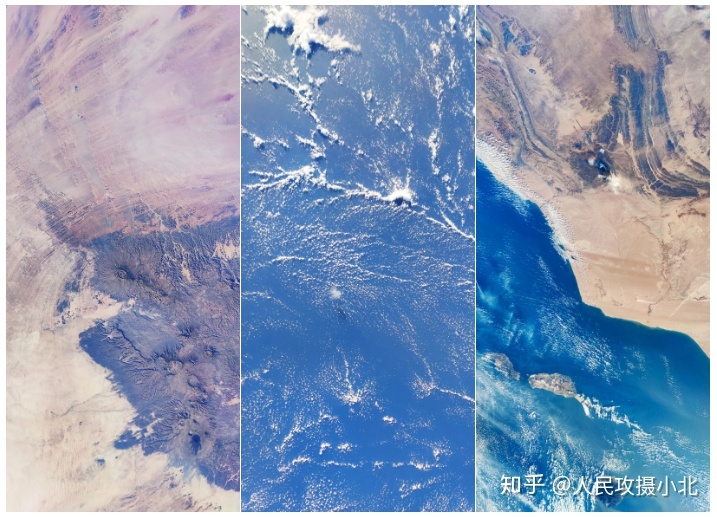

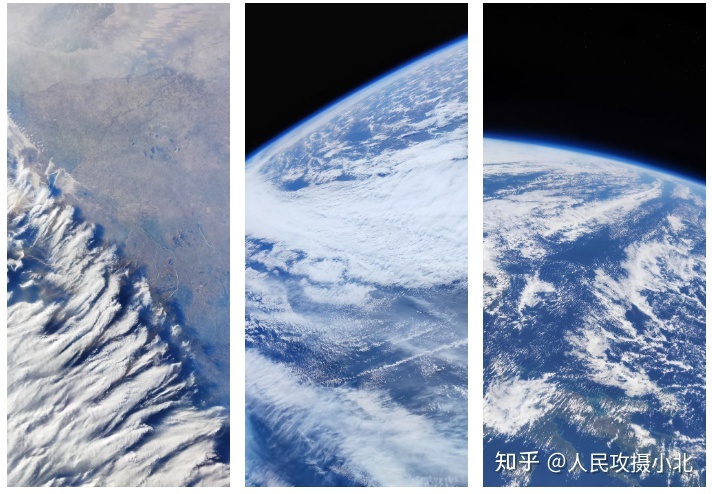

他们拍摄到了撒哈拉之眼,尼罗河,西藏山南的雪山,印度洋的巴厘岛。地球上那些美丽的景观放到太空来看,都是别样的视角。

那么,一亿像素到底有没有发挥作用呢?

如果这些样片都是真实的,那么在白半球光线充足的地表拍摄,一亿像素的大底传感器还是发挥出了作用的。

前提是,这些演示的作品都是真实的!!

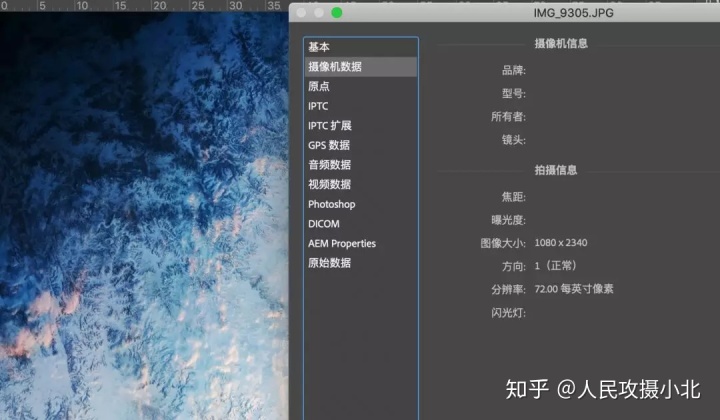

因为被抹去了exif信息,暂时还无法验证究竟是不是小米10相机模组拍摄...

到了拍摄环节,第一个难点就是速度!

I 每小时上万公里的穿梭体验

要知道航天器的飞行速度一般都是每小时上万公里,理论上对快门速度有着极高的要求(如果用的是相机长焦镜头,那更需保证足够快的快门速度)。

就像前面说的由于这些照片都被抹去了exif信息,我们无法了解拍摄的快门速度。

讲真,抹去肯定有抹去的理由,但是你抹去之后难免让人心生怀疑啊...

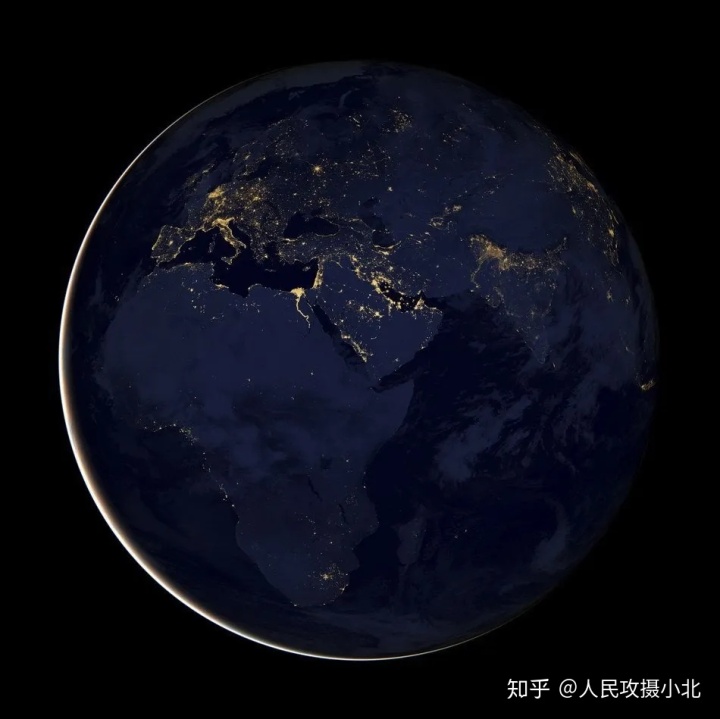

如果说在白半球拍摄还算可以,那在夜半球拍照才是真的考验相机与技术。

因为在夜半球,你需要通过增大光圈、降低快门速度、提高ISO来保证画面亮度与细节,同时又要确保快门处于安全值而避免拍糊,以及ISO不会过高而出现噪点...

这一对矛盾让难度系陡增。

I 太空中的大光比环境过于恶劣

加拿大宇航员Chris Hadfield曾作为国际空间站常驻“摄影师”之一,每当工作之余就会拿起相机给地球拍照。

根据这哥们儿的介绍,从空间站向地球看去,地表反光异常强烈,就像是晴天拍摄雪景...

可同时处在夜晚的半球则是最黑暗深邃景象。

由此可见,在太空中看地球,明暗对比的差别非常之大...

用相机拍照,为了确保地球亮部的细节,必须缩小光圈并增加快门,以此降低曝光,而暗部也就自然更加深邃黑暗了。

这也是为什么我们看到的地球照片,背景中始终看不到星星的原因。

诶,千万别笑,随着太空旅行的商业化,未来我们都有机会去太空拍照。

当然,前提是有钱

言归正传,像小米这些项目都是以小型卫星的形式拍摄,那么人为操作相机、手机在太空中拍照又有什么难点?

I 相机重量与防抖的“悖论”

说起来很奇怪,由于在太空中会失重,本来很重的相机反而可以得心应手;相反原本很轻的相机包括手机因为太轻、太小反而会变得比较难操作...

最突出的一点体现在「防抖」!

在失重环境下,使用轻便的拍摄器材更容易受到由于血液流动到手指时带来的抖动影响,这时候往往需要借助固定设备来拍摄。

所以在太空人为操作拍照,理论上越重的相机反而用起来越舒服,当然过大的机身体积也会受制于航天器的内部空间。

I 对于相机的安全性

这里说的防护我们在地球上可能无法想象...

大家都知道,外太空的辐射会比地面上高很多,而我们相机的核心部件传感器又特别容易受到高能粒子的伤害,最终造成个别甚至多个像素点损坏。

阿曼德·迪克斯(Armand Dijcks)作为一个动态照片专家兼太空爱好者经常在空间站拍摄地球,他时常会发现感光元件上布满亮点和坏点...

巧的是,这些亮点就像星星一样,所以在拍星空时并不明显。

但如果一堆照片合成一个延时视频的时候,有的星星能动(真的星星),有的就定住了...(亮点,像素损坏)。

其实手机上太空拍照,怎么想都离我们个人都很遥远,怎么看更多也就是一种尝试和营销,的确没有意义。

真要说的话,可能是咱们多了一组好看的手机壁纸?

开个玩笑 ~ 不过我也想试图从「时间」与「空间」来聊一些感受 ~

I 时间

如果我们从手机影像发展时间的维度来看,或许就会有不同的答案。

手机影像从诞生之初只能拍拍花草,大果粒自带高斯模糊受尽了冷嘲热讽,发展到后来可以借助算法拍出人像虚化,还攻克了当初看几乎不可能的夜景难题,而如今甚至去到太空给地球拍“证件照”。

每一次跃进的当下,总会有人觉得不行,但须知很多事情的意义并不在当下,而是在未来。

如今,大量的工业级相机活跃在不同的重要领域,与它们相比,手机无疑是渺小的,可渺小或许也正是它的空间武器。

就像天仪研究院该项目的负责人谢成荫说的,个人计算(机)永远无法匹敌超算,但信息时代的开启却来自于个人计算机的普及而非超级计算机。

手机于个人计算机同样如此,无论是生产力、游戏性能、散热还是其他方面,手机都比不上电脑,但手机却催生了更庞大更普及的移动互联网时代,也让普通人用镜头记录生活变得会更加简单。

一个领域的无心插柳,或许恰好在另一个领域“将柳成荫”。

所以,我们不妨一面质疑,一面去期待,期待手机影像充满可能的未来,那多有趣 ~

好啦,感谢看到这里的你,如果喜欢我们的分享,还记得帮我们点个赞,这对我们也会有很大的帮助

如果你也热爱摄影,喜欢与小北一样四处走走拍拍照,可以私信小北聊聊天唠唠嗑

而且我精心准备了干货满满的摄影教程和手机拍照小技巧送给你。

如果你是一位刚入门的摄影萌新,我还准备一套价值149元的新手摄影速成课程,能够让你快速提升摄影水平

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?